Полная версия:

Алексей Косыгин. «Второй» среди «первых», «первый» среди «вторых».

Конечно, сторонником ни «Чаяновской школы», ни либеральной экономики Косыгин не стал. Но благодаря этим книгам углубил видение хозяйства и управления им. Много позже, уже в 1950-е годы, он по достоинству оценил высказывание китайского императора Цинь Шихуанди (правда, в повторе лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна): «Пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ».

Не касаясь идеологической подоплеки, Косыгин считал, что оно вполне применимо к поискам оптимальных путей в экономике.

* * *Ровно через год после возвращения из Киренска, в декабре 1929-го, Алексей Николаевич подал в правление Сибкрайсоюза заявление о желании поступить в Новосибирский институт народного хозяйства, открывшийся весной того же года.

С одной стороны, Косыгин понимал, что «перерос» те должности, которые ему приходилось занимать, а подняться выше – не хватало образования. С другой стороны, Алексей Николаевич наблюдал за тем, что происходило в стране. Набирали силы политические процессы против «буржуазных специалистов». Осознание того, что процессы эти сфальсифицированы, пришло позже: в 1960-х годах Косыгин открыто говорил, что «Шахтинский процесс» сфабрикован. А в конце 1920-х сомнения и размышления оставлял «при себе»: «осуждал» как все, «возмущался» как все и «требовал строго наказать виновных» – тоже как все. Скрытность свою, еще в детстве заложенную и с годами усиленную, он не раз потом благодарил.

Руководство Сибкрайкома в просьбе Алексея Николаевича о поступлении в вуз отказало, однако сочло возможным отправить его на учебу в Кооперативный институт в Москву. Правда, в неопределенном будущем.

В начале января 1930-го Косыгина избрали ответственным секретарем ячейки ВКП(б) при Сибкрайсоюзе. На посту этом он пробыл очень недолго, чуть более месяца, так как 19 февраля из Москвы телеграфом пришла весть: Сибирскому краю выделялось три места «на факультете потребительской кооперации при институте имени Рыкова»[45]. Вновь ему представлялся шанс получить высшее образование.

На этот раз помогло личное знакомство с 1-м секретарем Сибирского (с 1930-го – Западно-Сибирского) крайкома ВКП(б) Робертом Эйхе. В вопросе начавшейся коллективизации он шел «в ногу» со Сталиным, однако Косыгину посоветовал:

– Уезжай, иначе затопчут, а для борьбы ты не создан.

Мнение Эйхе стало решающим и при рассмотрении вопроса в местных инстанциях.

Ячейка ВКП(б) при Сибкрайсоюзе приняла решение:

«1. Послать одного батрака, поручить подобрать грамотного.

2. На оставшиеся два места выдвинуть А. Косыгина и В. Пузакова»[46].

С Алексеем Николаевичем вопросов больше не возникало, его кандидатуру подтвердили еще раз на заседании ячейки ВКП(б) 28 февраля 1930-го, а вот В. Пузакову не повезло: этого номинанта отклонили.

Готовясь к отъезду, Косыгин принял для себя решение, что в кооперацию он больше не вернется.

1929–1930 годы – годы «великого перелома» не только в деревне, но и в кооперации. Здесь круто, на 180 градусов, разворачивали принципы деятельности, «обновляли» кадры. Большевистская партия намеревалась использовать кооперацию в коллективизации сельского хозяйства. В стороне от «столбового» направления не остался ни один региональный союз. В Сибкрайсоюзе постановили передать в фонд коллективизации 85 % фондов кооперирования[47]. Это означало только одно – кооперация теряет самостоятельность, трансформируясь в обыкновенную советскую торговую «лавку» – структуру по распределению товаров. Под контролем государства, при непосредственном руководстве государства и за счет государства. Свободный рынок сменялся обязательными государственными поставками.

Развернулось настоящее наступление и на аппарат Сибкрайсоюза, откуда вычищали «сомнительный элемент»: бывших умеренных социалистов, меньшевиков и эсеров. Алексей Николаевич ценил старых специалистов-кооператоров вне зависимости от их прежней партийной принадлежности и увольнение каждого переживал очень болезненно. Однако высказываться против, заступаться не решался, глядя, как набирают обороты репрессии против «буржуазных», а с ними и молодых специалистов…

Кооперация же на фоне «успехов коллективизации» оказывалась едва ли не последним «буржуазным пережитком», так как прежний оплот товарно-денежных отношений, частное сельское хозяйство, доживал последние дни.

В складывающейся ситуации рассчитывать можно было только на государственный сектор. Это понимали и Косыгин, и увольняемые «по сокращению штатов» его коллеги. Увы, помочь им он не мог.

* * *…Эпоха конца 1920-х – начала 1930-х годов во многом напоминала время Революции 1917 года, вновь началась «красногвардейская атака на капитал»: в городе шло наступление на нэпманов, которые и «опериться»-то толком не успели, в деревне – на «отложивших жирок в тучные нэпмановские годы» крестьян. Широким охватом шло наступление на кооперацию, уж слишком она стремилась быть самостоятельной…

По сути, наступление большевизма шло по всем фронтам, цель – не дать возможности эволюционировать «капиталистическому элементу», вновь применив на практике весь набор средств и методов военно-коммунистической политики.

Естественно, первым результатом «закручивания гаек» явились дефицит всего и вся, ликвидация тысяч частных мелких предприятий и магазинов, структур, созданных и задействованных в сфере бытовых услуг, а также отвечавших за «взаимодействие» производителя и торговли, резко скакнула вверх безработица. За развалом «логистической системы», всеобщим дефицитом, безработицей последовала нехватка продовольствия, что повлекло за собой возрождение карточной системы распределения и «хлебных» очередей… Все эти «революционные явления» поразили не только удаленные от центра губернии и уезды, но Москву и Ленинград…

И начался поиск «врагов народа», никем и ничем не сдерживаемый… Газетные страницы запестрели сообщениями о «раскрытых заговорах», «предотвращенных диверсиях», об арестованных «вредителях» и их «пособниках», о «борьбе с кулачеством», о «борьбе за хлеб», как одной из «форм классовой борьбы». Агитационно-пропагандистская машина заработала на всю мощность. Все, что подпадало под определения «индивид», «частник», «частная собственность», объявлялось по сути дела «вне закона».

Сменялась эпоха, ломались судьбы…

Считалось, однако, что в такие времена выживать все же возможно, только в крупных мегаполисах… Там, как казалось, есть больше возможностей…

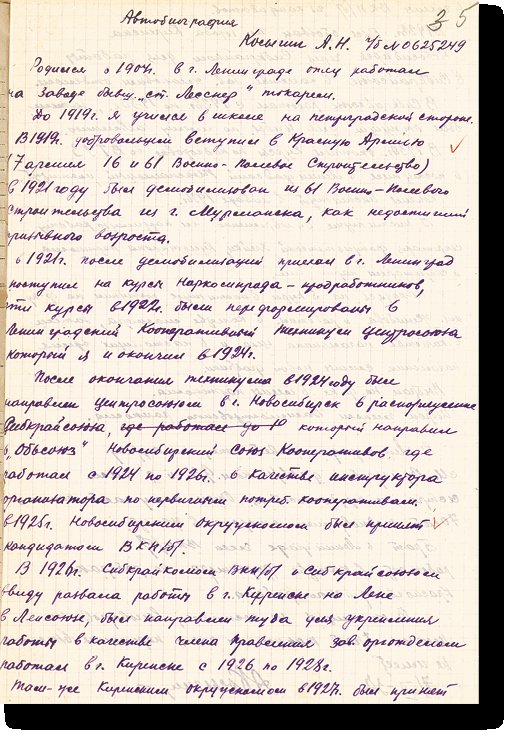

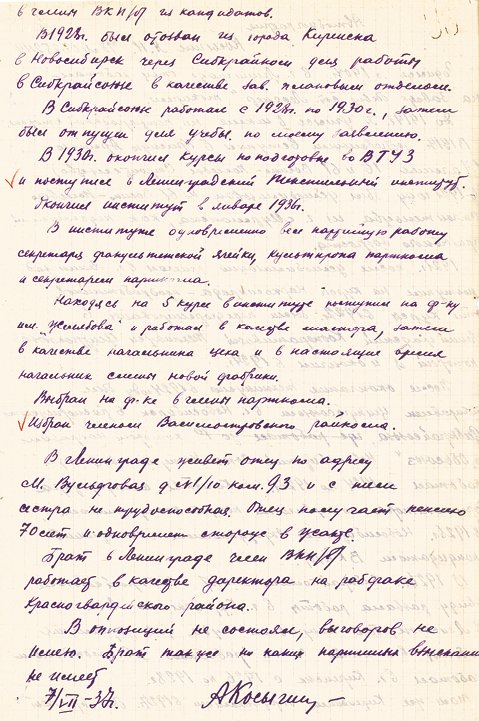

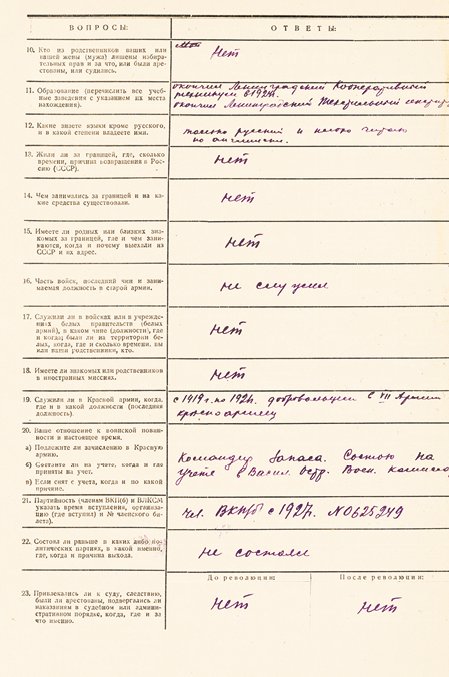

Автобиография А. Н. Косыгина

7 июля 1937

[ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 420046/2. Л. 5–5 об.]

Что оставалось делать Алексею Николаевичу?

Весной 1930 года семья Косыгиных покинула Новосибирск[48].

Учеба: текстильный институт

Вместо рабфака при Институте Рыкова Косыгин поступил на рабфак при Ленинградском текстильном институте, только что образованном в результате разделения Института прикладной технологи на Технологический и Текстильный[49].

Может показаться странным, что Косыгин, проработав почти десятилетие на руководящих должностях, выбрал специальность «ткачество», рассчитывая получить диплом инженера-текстильщика. Из организаторов производства – в узкие специалисты?

Похоже, в тот момент профессия чисто «техническая», существующая вроде бы вне идеологии и политики, представлялась Алексею Николаевичу более заманчивой, чем вечное существование «как на вулкане» под дамокловым мечом непредсказуемых партийных решений. Конечно же, он ошибался, но понял это позже.

А текстильное дело было отчасти знакомо по льнопрядильно-текстильной фабрике в Ростове Великом в начале 1920-х годов.

* * *Образование двух институтов, Технологического и Текстильного, – результат постановления Президиума ВСНХ Советского Союза от 15 февраля 1930 года о реорганизации высших учебных заведений в отраслевые институты.

Текстильный расположился в доме № 19 по улице Герцена (ныне Большая Морская). Директором его стал Александр Федорович Зеленский, бывший заместитель директора Института прикладной технологии. В 1934-м его сменил Григорий Сергеевич Агапов. К тому времени вуз насчитывал 5 факультетов, 6 прекрасно оборудованных лабораторий, причем электротехническая считалась лучшей в Ленинграде. К концу 1934-го текстильный институт стал одним из ведущих вузов города. Сменивший Зеленского Григорий Сергеевич Агапов до 1920 года работал на Путиловском заводе, затем секретарем петроградских районного исполкома и районного совета; управляющим Ленинградского государственного текстильно-ватного треста и Ленинградского государственного трикотажного треста.

Именно на время руководства институтом этими двумя несомненно талантливыми администраторами и пришлось обучение Косыгина. Стоит отметить, что Зеленский был всего на четыре года старше Косыгина. Алексей Николаевич стал студентом в возрасте 26 лет, когда другие институт уже заканчивали, а то и успевали несколько лет отработать по специальности. Поздновато, конечно, но Косыгин – натура деятельная, идущая к цели, не обращая внимания на «условности», будь то возраст или социальное положение, и привыкшая добиваться своего.

Рабочий факультет Косыгин окончил летом 1930 года, но сразу поступить на ткацко-трикотажный факультет не смог по состоянию здоровья. Сказались последствия сурового сибирского климата.

16 октября 1930 года он подал на имя директора института заявление:

«В течение месяца до 10 октября я находился на излечении в больнице по поводу болезни воспаления среднего уха (врачебная справка мною представлена). В настоящее время опять появились боли в ухе, и врачом предложено в ближайшее время занятие оставить на неопределенный срок, причем возможно в зависимости от хода болезни придется прибегнуть к операции.

При этом состоянии здоровья вести нормально занятие в институте, при больших пропусках я не могу, невозможно.

В силу этих условий прошу перевести меня в счет январского приема, так как к этому времени окончательно смогу вылечить болезнь уха»[50].

Директор удовлетворил просьбу Косыгина. Только 8 февраля 1931 года был подписан приказ о составе группы 1-го курса по специальности «ткачество», приступающей к занятиям с 11 февраля. Группа – 30 человек, Алексей Николаевич – 20-й по списку.

Учебный план включал общетехнические циклы: «Детали машин», «Теплотехника», «Электротехника», «Отопление и вентиляция», «Строительное дело», «Противопожарная техника» – и специальные: «Учение о волокнах, пряже и прядении», «Анализ тканей», «Ткачество», «Механика ткацкой машины», «Технология трикотажного и отделочного производства», «Экономика текстильной промышленности», «Организация производства».

Естественно, студентам читали курсы «Диалектический материализм» и «Ленинизм», обязательными были иностранный язык и физкультура.

Запомнились лекции и практические занятия профессора Александра Дмитриевича Монахова, автора книги «Ткацкий станок», выдержавшей три издания, профессора Леонида Ивановича Поволоцкого по кооперативному законодательству и доцента А. П. Алякринского по организации производства. Математические науки читал профессор М. К. Куренский, теоретическую механику – профессор Е. К. Митропольский, прикладную – профессор С. В. Вяхирев. Профессор С. А. Розенбаум преподавал предмет «Детали машин», профессор Е. Н. Яковлев – теплотехнику, а профессор Б. А. Воронова – электротехнику.

Особенно восхищался Алексей Николаевич Монаховым.

– Удивительный человек! – рассказывал он жене и отцу. – И лекции читает, и книги по специальности одну за другой выпускает… А как прекрасно иностранными языками владеет: и английским, и немецким, и французским… А знаете, что говорит? Для профессии нашей знание языков первостепенное дело…

«А знаете, что» с того времени стало любимым косыгинским присловьем…

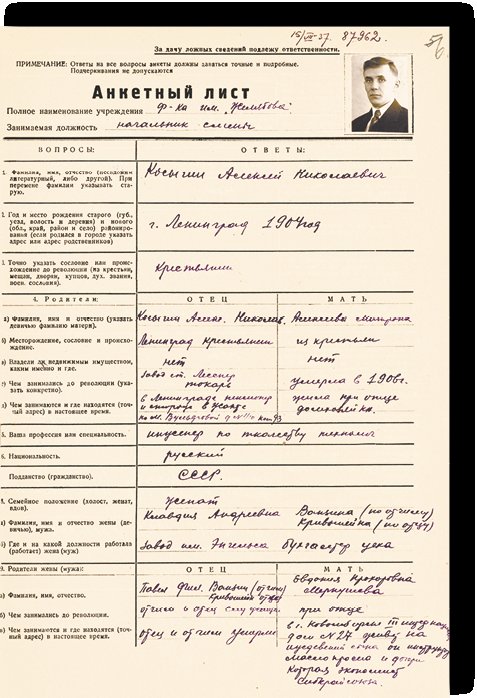

Сам Алексей Николаевич «нажимал» на английский, благо, что на изучение иностранного языка в институте отводилось 88 часов в год. (Несколько лет спустя в анкетном листе Косыгин скромно указал: «неплохо читаю по-английски»[51].)

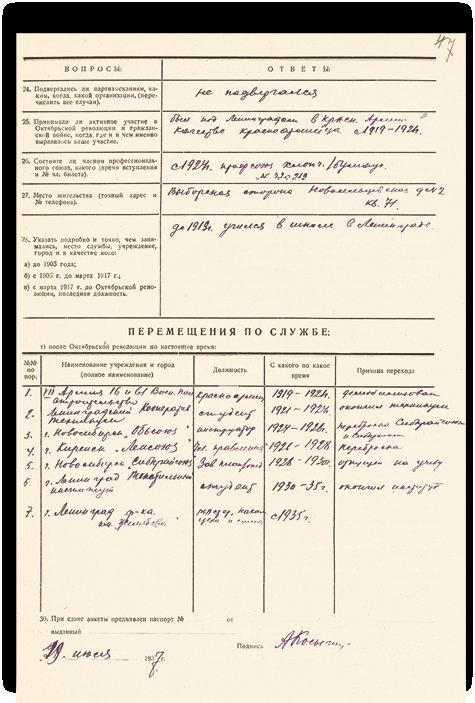

Анкетный лист начальника смены Ленинградской текстильной фабрики имени А. И. Желябова А. Н. Косыгина

22 июля 1937

[ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 420046/2. Л. 6–7]

В мае 1933 года Косыгин был отмечен премией и почетной грамотой «за активное участие в социалистическом соревновании высших школ и техникумов, выразившееся в высокой успеваемости на основе самостоятельной работы и в умелом сочетании учебы и общественной деятельности». В характеристике за 1934 год отмечалось, что «за время пребывания в Институте товарищ Косыгин показал себя, как образцово выдержанный и политически развитый коммунист, занимающий ведущую роль в группе. Все время несет большую ответственную работу, как-то: староста группы, и в данный момент является секретарем парткома [добавим: секретарь факультетской ячейки и культпропа[52]. – В. Т.]. Успеваемость хорошая, все время ударник. Премирован. Дисциплина хорошая. Способности хорошие»[53].

Как видно, от политики уйти ему не удавалось. В 1933 году Смольнинский райком партии распустил «бюро коллектива ВКП(б) текстильного института за допущенные политические ошибки». На досрочных выборах секретарем парткома был избран Косыгин, старший из студентов.

Одно время Косыгин редактировал институтскую газету «Основа» и сам писал туда. 17 марта 1934 года, как партийный секретарь, совместно с директором Зеленским опубликовал статью о работе вуза с перечислением всех достигнутых успехов[54].

Публикация в «Правде» известного «фельетониста» Г. Рыклина «Учись или судись»[55] разразилась громом среди ясного неба. Речь шла о проблемах в Ленинградском текстильном институте и неспособности руководства их разрешить. Публикацию обсуждали на бюро Смольнинского райкома ВКП(б). В результате А. Ф. Зеленский был освобожден с поста директора и назначен начальником Главного управления учебных заведений Наркомата легкой промышленности. Его сменил Агеев. Косыгин также был вынужден оставить пост секретаря парткома, причем считал, что отделался малой кровью.

Тогда же, в мае 1934 года, в институт на Всесоюзную выставку текстильных изделий приезжал С. М. Киров. На его встрече с преподавателями и студентами присутствовал и Косыгин, «в прошлом семестре секретарь парткома», один из тех, кто сумел «добиться исключительных академических результатов»[56].

Киров говорил со студентами обо всем, что происходило в мире и в СССР: о событиях января – февраля 1933 года в Германии, о коллективизации, о введении в строй крупнейших в СССР Челябинского тракторного завода и Уральского завода тяжелого машиностроения, о гибели парохода «Челюскин» и спасательной операции «челюскинцев», о Лейпцигском процессе, о XVII съезде ВКП(б), об итогах I и планах II пятилеток…

Алексей Николаевич пристально всматривался в выступающего. Первый секретарь Ленинградского обкома ему явно импонировал. Позднее Косыгин даже в чем-то копировал его стиль общения

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

АвтоВАЗ между прошлым и будущим: История Волжского автомобильного завода, 1966–2005 гг. М., 2006; Денежная реформа в СССР 1947 года: Документы и материалы. М., 2010; Колесник А. Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны: Проблемы тыла и всенародная помощь фронту. М., 1982; Косыгин: Каталог историко-документальной выставки. М., 2016; Лазарева Л. Н. Экономическая реформа 1965 года: Предпосылки, ход, итоги. М., 2021; Молотов, Маленков, Каганович, 1957: Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998; Москва военная, 1941–1945: Мемуары и архивные документы. М., 1995; Президиум ЦК КПСС, 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. М., 2003. Т. 1; Савченко Д. П. Деятельность А. Н. Косыгина по укреплению обороноспособности СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Дис. … канд. ист. наук. М., 2013; Секретариат ЦК КПСС: Рабочие записи и протоколы заседаний, 1968 год. М., 2021; URL: http://kosygin.rusarchives.ru/

2

Минцлов С. Р. Петербург в 1903–1910 г. Рига, 1931. С. 69–70.

3

Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма. М., 2012. С. 61.

4

«Северная газета» еще в 1834 году писала, что название петербургского района «Коломна» принесено мастеровыми из села Коломенского (выходцами из той же подмосковной Коломны), переселенными в российскую столицу в самом начале 1830-х годов. Традиции сохранились и в ХХ столетии: выходцы из Коломенской губернии селились в «Коломне».

5

См.: Гусаров А. Ю. Путеводитель по Петербургу: Увлекательные экскурсии по Северной столице. М., 2016. С. 58.

6

Гранин Д. Запретная глава // Гранин Д. Чужой дневник. М., 2018. С. 25.

7

ЦГА СПб. Ф. Р-3100. Оп. 1. Д. 107. Л. 1 об. (Только в 1952 году улица была переименована в честь Григория Котовского.)

8

В первые годы советской власти училище стало 1-й Советской трудовой школой.

9

Косыгин А. Н. К великой цели: Избранные речи и статьи. М., 1979. Т. 2. С. 495.

10

Рабочая и крестьянская Красная армия и флот. 1918. 30 апр.

11

Ичин К. Петроград в 1919 году в воспоминаниях Ольги Ивановны Вендрих // Русское зарубежье и славянский мир. Руска дијаспора и словенски свет. Белград, 2013.

12

РГВА. Ф. 15123. Оп. 3. Д. 8. Л. 120 об. Документ опубликован на сайте: https://kosygin.rusarchives.ru/

13

РГВА. Ф. 33594. Оп. 1. Д. 12. Л. 86 об. Документ опубликован на сайте: https://kosygin.rusarchives.ru/

14

Материалы к неделе фронта труда. (Тезисы Главкомтруда для агитации на фронте труда) // Боевая правда. 1920. 9 мая.

15

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 420046/2. Л. 5.

16

Боевая правда. 1920. 28 авг.

17

ЦГА СПб. Ф. Р-3100. Оп. 1. Д. 107. Л. 2. (Косыгин учился на счетоводно-ревизионном отделении.)

18

В 1924 году был переименован: Кооперативный техникум северо-западного областного отделения Всероссийского центрального союза потребительского общества.

19

Буква «н» в оригинале пропущена, видимо, А. Н. Косыгин очень волновался.

20

ЦГА СПб. Ф. Р-3100. Оп. 1. Д. 107. Л. 1.

21

Вклад А. Н. Косыгина в развитие государственного управления СССР. М., 2021. С. 31.

22

Спутник слушателя Кооперативного техникума. Л., 1925.

23

ЦГА СПб. Ф. Р-3100. Оп. 1. Д. 107. Л. 1 об.

24

Спутник слушателя Кооперативного техникума. С. 240–241.

25

Спутник слушателя Кооперативного техникума. С. 240–241.

26

Давыдов А. Ю. Кооператоры советского периода в годы нэпа. СПб., 2011. С. 98.

27

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9088. Оп. 1. Д. 1580. Л. 66 об.

28

ЦГА СПб. Ф. Р-3100. Оп. 1. Д. 109. Л. 6 об.

29

Панкратов Иван Иванович (1886–1962) – кооператор, большевик. В конце 1926 года перебрался в Москву (см.: РГАЭ. Ф. 484. Оп. 1. Д. 589. Л. 15; Ф. 4108. Оп. 1. Д. 32. Л. 197).

30

Отчетный доклад правления Сибкрайсоюза. Новосибирск, 1928. С. 3.

31

См.: Переладов К. Г. На подступах к власти: Жизнь и деятельность Алексея Косыгина в Сибирском крае // Кооперация Сибири: факторы и условия устойчивого развития: Сб. научных статей. Новосибирск, 2003. Вып. 4. С. 147–157.

32

Основные постановления первого общеорганизационного совещания Сибпотребкооперации 22–29 апреля 1926 года. Новосибирск, 1926.

33

Сибирская потребительская кооперация на переломе эпох (1911–1931 гг.): Сб. документов. Новосибирск, 2012. С. 340.

34

Там же. С. 359–362.

35

Премьер известный и неизвестный: Воспоминания о А. Н. Косыгине М., 1997. С. 181.

36

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-9088. Оп. 1. Д. 1580. Л. 66–66 об.

37

Соснин И. В. О торговле и кооперации на Лене. Иркутск, 1925.

38

Вдовин В. А. Киренский район. Иркутск, 1959. С. 8–44.

39

В 1925 году Новосибирским окружным комитетом Косыгин был принят кандидатом в члены ВКП(б).

40

Правильнее сказать – родилась на заимке переселенцев, так как само Черепаново (как населенный пункт) появилось только в 1912 году.

41

Ковальская Т. В. Учительская семинария – педтехникум // Земля Иркутская. 2002. № 3(20). С. 99.

42

Косыгин А. Как проводит снижение цен Киренский Рабкооп // Ленская правда. 1927. 7 мая.

43

Жизневский И. Киренский округ // Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. С. 674–675.

44

ЦГА СПб. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 20а. Л. 18.

45

Речь идет о Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана.

46

Андриянов В. Косыгин. М., 2004. С. 27.

47

Переладов К. Г. На подступах к власти. С. 155.

48

В автобиографии (от 7 июля 1937 года) Косыгин писал, что «был отпущен для учебы “по моему заявлению”» (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 420046/2. Л. 5).

49

Может, сыграло свою роль то, что Павел Николаевич Косыгин был директором рабфака Красногвардейского района Ленинграда.

50

ЦГА СПб. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 20а. Л. 19.

51

ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 420046/2. Л. 6–7.

52

Отдел культуры и пропаганды ленинизма.

53

ЦГА СПб. Ф. 9492. Оп. 1. Ф. 20а. Л. 5.

54

Андриянов В. Косыгин. С. 50.

55

Правда. 1934. 25 мая.

56

Цит. по: Андриянов В. Косыгин. С. 49–50.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов