Полная версия:

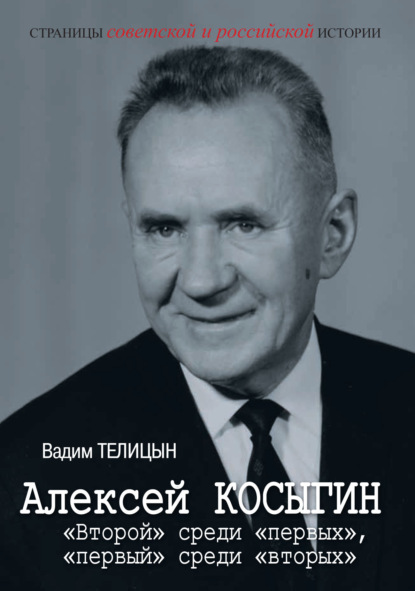

Алексей Косыгин. «Второй» среди «первых», «первый» среди «вторых».

Крещен младенец Алексей был ровно через месяц после рождения, в понедельник 7 марта 1904 года в соборе Сампсония Странноприимца, что на Выборгской стороне. До сих пор стоит, вызывая восхищение гостей Северной столицы, этот собор «с вытянутыми главками в стиле редкого Анненского барокко». Возведен он по канону, характерному для древнерусских храмов: с западной стороны пристроены трапезная и многоярусная колокольня с луковичной главкой[5]. На территории собора находится могила одного из российских реформаторов XVIII столетия – Артемия Петровича Волынского. Не символично ли?

Восприемниками (крестными) Алеши Косыгина стали знакомые родителей – мещанин города Торжка Сергей Николаевич Стуколов и «жена крестьянина» деревни Рядка Боровичского уезда Новгородской губернии Мария Ильинична Егорова.

В Петербурге семья Косыгиных обосновалась сначала на Саратовской улице в доме № 29. Жили мирно и тихо. Грозный 1905 год прошел мимо семьи, не задев ее своим кровавым крылом. Но следующий принес в дом Косыгиных огромное горе: скоропостижно скончалась Матрона – любимая мужем жена и обожаемая детьми мама. История сохранила ее фотографию (видимо, еще до замужества): скромный наряд, строгость в лице, спокойствие в глазах… В семейном архиве имеется и фотоснимок неутешного вдовца – Николая Ильича, на котором он запечатлен с тремя детьми – двумя сыновьями и дочерью; последняя, хотя была и старше Алексея, выглядит совсем ребенком. Единственная дочь Николая Косыгина – инвалид с детства, остановилась в своем физическом развитии, оставшись на всю жизнь ростом с подростка, но не переставая быть обожаемой дочерью и сестрой… На фотографии они все грустны и не стараются это скрыть: чувствуется, что всем им не хватает материнского тепла и ласки…

Второй раз Косыгин-старший так и не женился. Всю свою жизнь он посвятил детям. Овдовевшему Николаю Ильичу помогали две незамужние сестры, Прасковья и Мария, и его отец Илья Терентьевич. Он умер там же, в Питере, в 1910 году и похоронен на старом Смоленском (православном) кладбище рядом с могилой невестки. Память о нем Алексей сохранил на всю жизнь. Бывая в 1970-х годах наездами в Ленинграде, он просил директора Эрмитажа провести его по тем залам «старого Эрмитажа», по которым они ходили с дедом[6].

В 1910 году семья Косыгиных поменяла местожительство, переехав в дом № 1/10 на Малой Вульфовой улице (что на Петербургской стороне тогдашней российской столицы)[7].

В 1914 году десятилетний Алексей Косыгин был принят в Петербургское мужское четырехклассное городское смешанное училище (Петербургская набережная, 2–4)[8]. Отец Николай Ильич смог выделить из семейного бюджета 20 рублей в год для обучения младшего сына. Старшему он оплачивал учебу в классической гимназии. Иными словами, простой рабочий имел возможность дать платное образование своим сыновьям. Удивительно? Нет, для России начала ХХ столетия ничего необычного…

В училище принимались дети вне зависимости от социального происхождения, будь то из мещан или крестьян, и вероисповедания, то есть и православные, и католики, и мусульмане. Программа 4-годичного курса обучения включала в себя русский и церковнославянский языки, чистописание, арифметику, историю и географию, естествоведение, рисование и черчение, гимнастику и пение и, естественно, Закон Божий. Желающим за отдельную плату, 6 рублей в год, преподавали иностранные языки. Алексей учил английский. Особое внимание уделялось устному счету (как говорилось, «счету в уме»). Выявившаяся тогда способность быстро оперировать числами «в уме» помогала Алексею Косыгину всю жизнь.

В «проспекте» училища отмечалось, что «грамота преподается по звуковому методу, по способу одновременного обучения письму и чтению. Постепенное ознакомление со всеми звуками и их изображением на письменном и печатном шрифте, преимущественно по аналитическому обучению». Методика – классическая.

В училище принято было проводить познавательные экскурсии, ставить силами учителей и учеников школьные спектакли по произведениям русских классиков.

Алексей отучился в училище всего три года – до 1917-го, пока две революции не перевернули Россию с ног на голову.

«Великие потрясения» обрушились на страну с Первой мировой войной, однако семьи Косыгина до поры до времени не коснулись. Завод, где работал Николай Ильич, был оборонным, и большинство рабочих, в первую очередь квалифицированные, получали «бронь» от призыва в армию. Однако десятилетний Алексей внимательно прислушивался к разговорам – и дома, и на улице, в «хлебной» очереди, во дворе дома, в классе… Конечно, многое из взрослых бесед понять было трудно, и все же приметы военного времени нельзя было не заметить. Закрывались продуктовые магазины, вводился нормированный отпуск на хлеб и на сахар, приходили «похоронки» на близких и друзей отца. Что происходит в городе, который он так любил, в стране, об истории которой он знал из рассказов учителей?

Февраль 1917 года. Алексею Косыгину исполнилось 13 лет. Спустя неделю после его дня рождения в Петрограде (так с августа 1914-го именовался его город) начались обильные снегопады, блокировавшие на железнодорожных путях идущие в город составы с зерном. «Хлебные» очереди стали еще длиннее. Через несколько дней, 21 февраля, Алексей стал свидетелем того, как на Петроградской стороне люди, не получившие по карточкам хлеб, громили продуктовые лавки. Тогда же он впервые увидел и поразившие его лозунги: «Долой войну» и «Долой самодержавие», выведенные едва ли не аршинными буквами белой краской на алых кусках материи, закрепленных с двух сторон на шестах.

23 февраля прекратил работу завод, на котором работал Косыгин-старший; об этом сообщил своим детям сам Николай Ильич, вернувшийся домой буквально через час после начала своей смены. Прекратились и занятия в училище Алексея.

Над Петроградом нависло тревожное ожидание.

Мальчишеское любопытство брало вверх над разумом, хотелось увидеть происходящее самому. Хотя отец строго-настрого запретил выходить из квартиры, разве усидишь дома? Видел Алексей и первые стычки демонстрантов с полицией и казаками, и нескончаемый поток людей утром 25 февраля к центру города, слышал стрельбу и взрывы ручных гранат. А на следующий день стал случайным свидетелем разговоров отца с соседями, финнами по национальности. (О них он тепло вспоминал в начале 1970-х годов, выступая по телевидению Финляндии[9].) Обсуждали, что накануне погибло до сорока человек демонстрантов и более сотни получили ранения. А 27 февраля соседи поведали о мятеже солдат столичного гарнизона и о новых жертвах – уже среди офицеров.

Через несколько дней, 3 марта, отец принес ошеломляющее известие: царь отрекся от престола, власть теперь у Временного правительства. Эйфория перемен заполоняла все вокруг, казалось, самое худшее – позади: не придется больше стоять в очередях за хлебом, можно вернуться в училище, к друзьям и учителям…

Занятия в училище действительно возобновились в самом конце марта, но вот с хлебом становилось все хуже и хуже. 25 марта отец прочитал в газетах, что «вводится государственная монополия на хлебную торговлю, контроль за ценами», «создаются местные комитеты по снабжению продовольствием». Хлеба от этого в Питере, правда, не прибавилось.

23 марта Алексей вместе с отцом и старшим братом шли в траурной процессии на похоронах жертв революции на Марсовом поле, а на следующий день он читал в «Петроградском листке»: «…медленно со всех концов города движутся процессии с гробами жертв, с развевающимися флагами, с несметной толпой народа. Медленно, торжественно раздается в воздухе пение тысячи голосов: “Вы жертвою пали в борьбе роковой…”»

Если бы те жертвы были последними… Настало 4 июля, когда при разгоне демонстрации погибло немало «гражданских лиц». По счастью, отец не пустил тогда Алексея на Невский проспект.

В то лето и осень Николай Ильич приносил домой множество газет – большого и малого формата, бесчисленное количество листовок, которые раздавались на каждом углу. Все это прочитывалось внимательно, порой вслух. Особенно главу семьи интересовал земельный вопрос (из крестьян же!). Косыгин-старший дважды перечитал предложение Всероссийского съезда крестьянских депутатов (июль 1917-го) о безвозмездной передаче помещичьей земли крестьянам. Следил он и за тем, что говорилось на конференциях заводских комитетов и профсоюзов в Петрограде (все же пролетарий!).

Однако политические новости меркли перед заботами о том, как прокормить сына Алешу и дочь Манечку. Старший, Павел, был уже самостоятелен и сам зарабатывал на жизнь. Мало того, с начала года увлекся революционной деятельностью и даже руководил большевистской ячейкой в Выборгском районе.

Летом 1917-го «Завод Лесснера» перестал выпускать военную продукцию. И хотя зарплата вроде увеличивалась («спасибо» печатному станку), цены на «черном рынке» росли быстрее, а покупать продукты больше было негде.

Особенно поволновался Николай Ильич, когда в конце августа прошло сообщение о движении на Петроград «Дикой дивизии», перед которой бывший военный министр Лавр Корнилов поставил задачу «покончить с революцией». Соседи по дому тревожно судачили о новой неминуемой крови. Однако всего через четыре дня после этих известий, 1 сентября, страсти по генералу Корнилову улеглись, и обыватели вернулись к извечному вопросу: чем накормить детей?

В конце октября в доме на Малой Вульфовой уже открыто говорили, «что большевики вот-вот возьмут власть». Ко всеобщему удивлению, «взятие» ее и свержение Временного правительства прошли как-то незаметно, едва ли не буднично: 25 октября, вечером, в Петрограде, несмотря на спорадическую стрельбу и передвижение на большой скорости машин с вооруженными людьми (и к тому, и к другому за 1917 год жители столицы уже привыкли), работали театры, кинематографы, по набережным гуляла публика…

Алексей, как обычно, лег спать ровно в 10 часов вечера, а утром в 8 часов проснулся уже при новой власти, выстрел с «Авроры» его не разбудил.

И вновь заботы о насущном хлебе: в ноябре дневной хлебный паек в Петрограде составлял всего 150 граммов, все остальное – на рынке…

Отец надеялся, конечно, что все нормализуется. Особенно он вдохновился после принятия «положения о рабочем контроле» и декрета о страховании от потери работы, но надеждам не суждено было сбыться. В марте 1918-го Николай Иванович остался без работы, а семья – без средств к существованию. А в апреле петроградцы получали уже полфунта на два дня, то есть по 100 граммов хлеба в день [10].

Летом того года семье Косыгиных как-то удалось «перебиться». Манечку и своих сестер отец отправил на родину – в деревню Коломенского уезда. Но осенью 1918-го Петроград медленно вымирал. К весне 1919 года продовольственная ситуация стала и вовсе невыносимой. Смертность составила более 60 человек на тысячу жителей. Это в три раза больше, чем в 1918 году. В 1920-м смертность возросла в сравнении с предыдущим годом еще втрое…

Сами Косыгины воспоминаний о том времени не оставили, но представить, что пережили они в самый сложный для города 1919 год, можно по мемуарам очевидцев. Те вспоминали, что жизнь в Питере стала совершенно «невыносимой» – ни продовольствия, ни топлива. Умирали от голода, цинги, холода. Смерть воспринималась как спасение…

Власти или не хотели ничего делать, или элементарно не были в состоянии исправить положение. Их – властей – задача была удержаться «у кормила», а гражданское население – все вторичное… спасать себя должно само.

Население Питера… Люди падали от голода, но на помощь никто не приходил. Вот если падала лошадь, тогда другое дело, тут же вокруг собиралась толпа и – собаки, тоже претендующие на конину… В домах холод, топить нечем, все что можно уже сожгли, не работают ни водопровод, ни канализация.

Здоровых не осталось: тиф, цинга, туберкулез – вечные спутники революций и войн. Недоедание усугубляет болезни: «сходят ногти, слабеет зрение, лица землистого цвета, покрываются пухом, а тело – нарывами».

По вечерам Питер погружался в беспросветную темноту. Электричества не было, свечи и спички стоили так дорого, что не каждый мог себе позволить такую роскошь. Все городское производство остановилось, росло количество нищих. Все это сказывалось на психике петроградцев. Резко, в разы, увеличилось количество потерявших рассудок, выросло количество самоубийств[11]. Люди не знали, что делать.

На семейном совете семьи Косыгиных обсуждался тот же вопрос. Что делать?

Выход, довольно неожиданный, был найден.

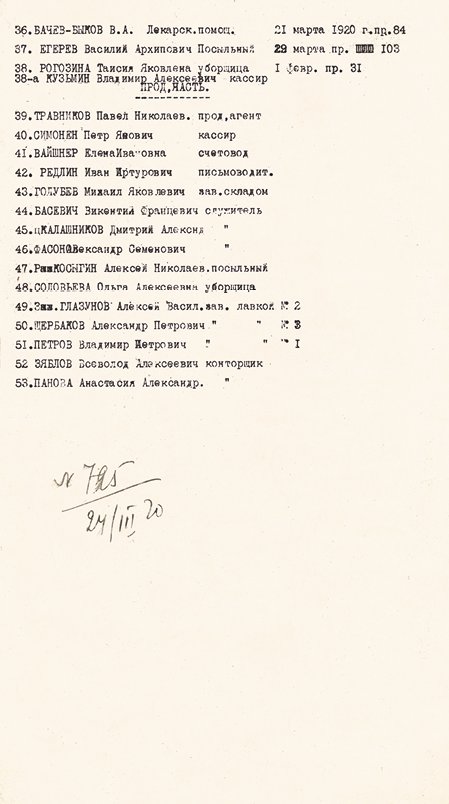

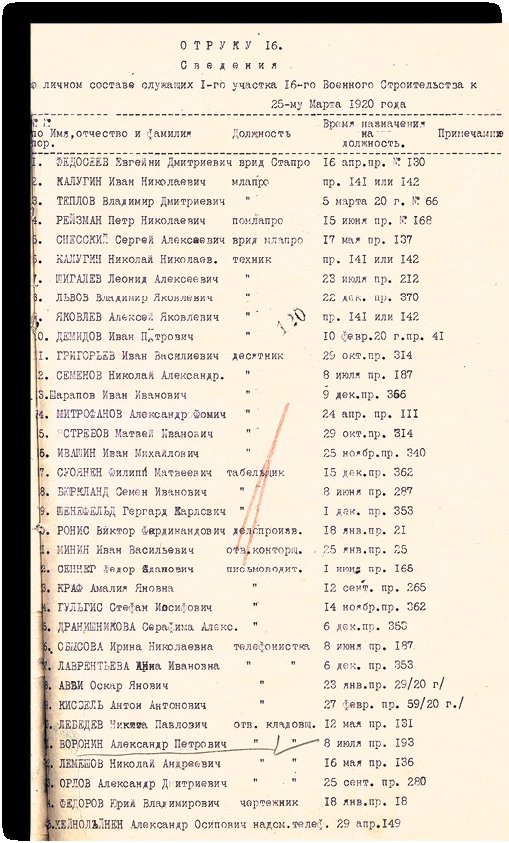

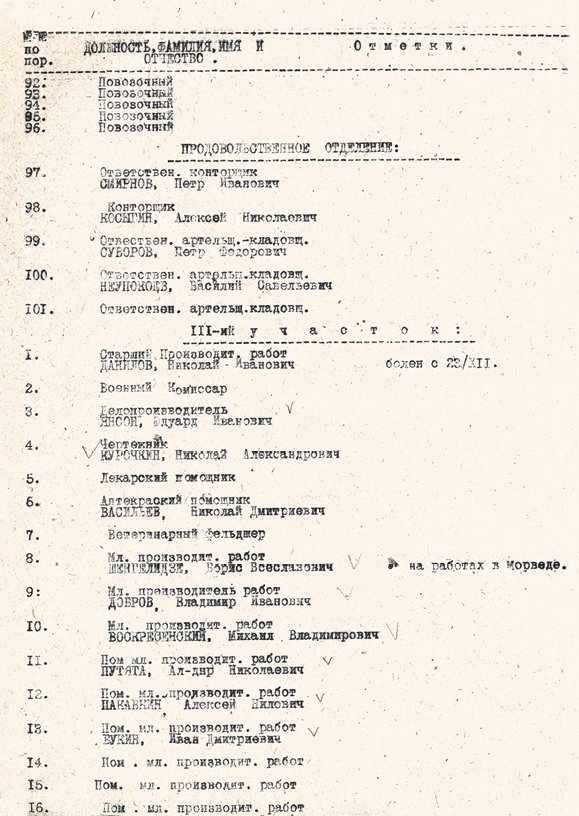

Сведения о личном составе служащих 1-го участка 16-го военного строительства к 25 марта 1920 года. В «Прод. часть» под № 47 – «Косыгин Алексей Николаевич, посыльный»

[РГВА. Ф. 15123. Оп. 3. Д. 8. Л. 120–120 об.]

Старший из детей Косыгиных, Павел, уже служил в Красной армии. В части особого назначения поступил в сентябре 1919-го и Николай Ильич. Благодаря усилиям отца и старшего брата удалось попасть в армию и 15-летнему Алексею, который воинскому призыву по возрасту не подлежал. Но иного спасения от голода и цинги не было. С ноября 1919-го он служил в 7-й армии Рабоче-крестьянской Красной армии, которая еще не остыла от боев под Гатчиной и Ямбургом против частей и подразделений Северо-Западной армии белых. Сам он в боевых действиях не участвовал – не довелось.

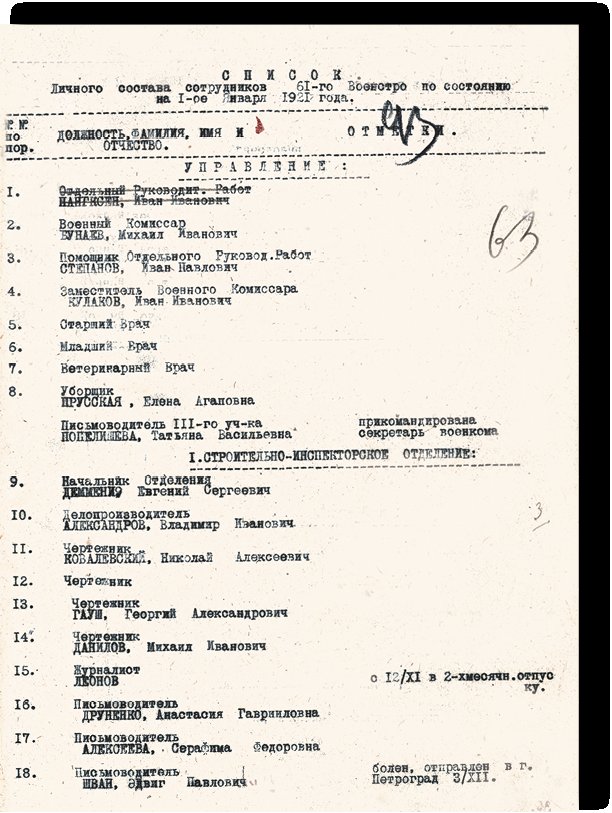

Тартуский мирный договор, заключенный 2 февраля 1920 года с Эстонией, означал окончание боевых действий на северо-западе Советской России. Ровно через неделю, 10 февраля 1920 года, 7-я армия была переименована в Петроградскую революционную армию труда. Алексей Косыгин числился посыльным при продовольственной части 1-го участка 16-го военно-полевого строительства[12], затем – конторщиком продовольственного отделения 61-го военно-полевого строительства этой трудовой армии[13]. «Должности», по сути, мирные. Что интересно, в анкетах, заполненных позже – и в 1920-е, и в 1930-е годы, Косыгин никогда не акцентировал внимание на армейских «должностях», указывая просто – «служил добровольцем в Красной армии».

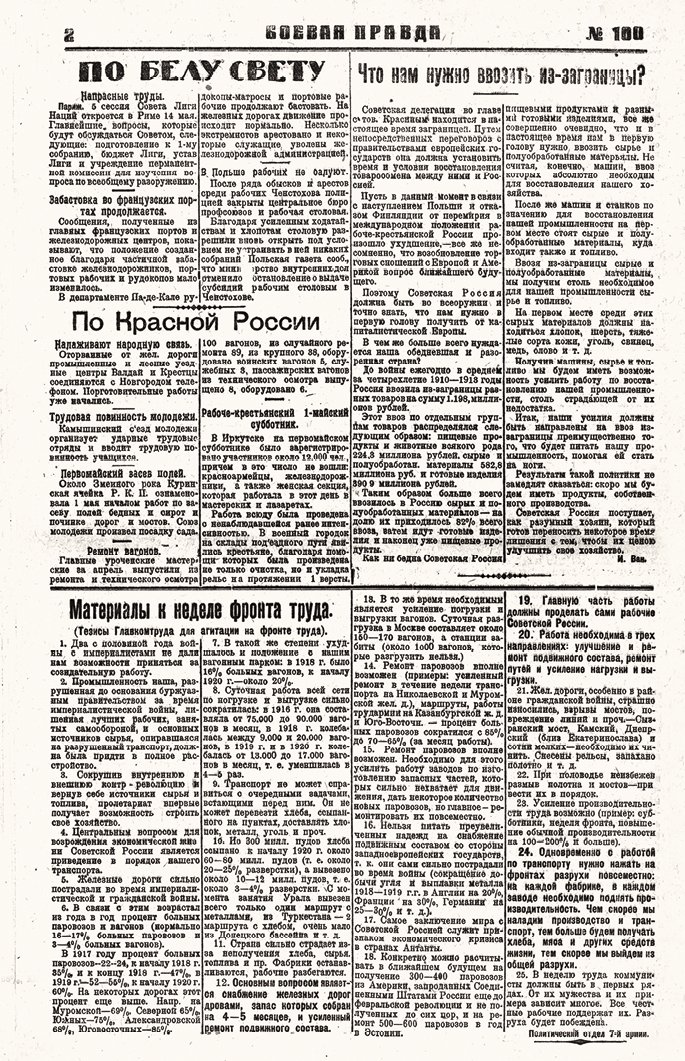

Свободного времени у молодого красноармейца Косыгина было предостаточно, хотелось заполнить его любимым занятием – чтением. Однако книг не хватало, главным источником информации служила газета «Боевая правда», издание политического отдела 7-й армии.

Публикации касались не только военных, но и гражданских дел. Майский выпуск 1920-го весьма объективно, хоть и с непременным пропагандистским налетом, излагал причины и последствия хозяйственной разрухи в стране и пути ее преодоления.

Ситуация выглядела таким образом:

«Два с половиной года войны с империалистами не дали нам возможности приняться за созидательную работу.

Промышленность наша, разрушенная до основания буржуазным правительством за время империалистической войны, лишенная лучших рабочих, занятых самообороной, и основных источников сырья, опиравшаяся на разрушенный транспорт, должна была прийти в полное расстройство.

Сокрушив внутреннюю и внешнюю контрреволюцию, и вернув себе источники сырья и топлива, пролетариат впервые получает возможность строить свое хозяйство.

Центральным вопросом для возрождения экономической жизни Советской России является приведение в порядок нашего транспорта.

Железные дороги сильно пострадали во время империалистической и гражданской войны. В связи с этим возрастал из года в год процент больных паровозов и вагонов…

Транспорт не может справиться с задачами, встающими перед ним. Он не может перевезти хлеб, ссыпанный на пунктах, доставлять хлопок, металл, уголь и проч. Из 300 миллионов пудов хлеба, ссыпано к началу 1920 года около 60–80 миллионов пудов (то есть около 20–25 %), а вывезено около 10–12 миллионов пудов, то есть около 3–4 %. Страна сильно страдает из-за неполучения хлеба, сырья, топлива и пр. Фабрики останавливаются, рабочие разбегаются.

Основным вопросом является снабжение железных дорог дровами и усиленный ремонт подвижного состава.

В то же время необходимым является усиление погрузки и выгрузки вагонов. Суточная разгрузка в Москве составляет около 150–170 вагонов, а станции забиты (около 1 000 вагонов, которые разгрузить нельзя).

Ремонт паровозов вполне возможен. Необходимо для этого усилить работу заводов по изготовлению запасных частей, которых сильно не хватает, дать некоторое количество новых паровозов, но главное – ремонтировать их повсеместно.

Нельзя питать преувеличенных надежд на снабжение подвижным составом со стороны западноевропейских государств, так как они сами сильно пострадали во время войны. Само заключение мира с Советской Россией служит признаком экономического кризиса в странах Антанты. Конкретно можно рассчитывать в ближайшем будущем на получение 300–400 паровозов из Америки, проданных Соединенными Штатами России еще до Февральской революции и не полученных до сих пор, и на ремонт 500–600 паровозов в год в Эстонии.

Главную часть работы должны проделать сами рабочие Советской России. Работа необходима в трех направлениях: улучшение и ремонт подвижного состава, ремонт путей и усиление нагрузки и выгрузки.

Железные дороги, особенно в районе гражданской войны, страшно износились, взрывы мостов, повреждение линий и проч. Необходимо их чинить, привести их в порядок.

Одновременно с работой по транспорту нужно нажать на фронтах разрухи повсеместно: на каждой фабрике, в каждом заводе необходимо поднять производительность. Чем скорее мы наладим производство и транспорт, тем больше будем получать хлеба, мяса и других средств жизни, тем скорее мы выйдем из общей разрухи. В неделю труда коммунисты должны быть в первых рядах. От их мужества и их примера зависит многое. Все честные рабочие поддержат их. Разруха будет побеждена» [14].

Документ, который приведен здесь с небольшими сокращениями, вполне объясняет, почему строевую армию переформировали в трудовую. Гражданская война близилась к окончанию, и было ясно, кто победитель, однако выстоять без восстановления национального хозяйства республика не могла.

Время сохранило нам два фотоснимка 1919 года. На одном – Николай Ильич Косыгин в военной форме, удивительно молодцеватый и бравый для своих 50 лет (возраст уже непризывной). Наверное, сказывалась прежняя военная служба. На втором снимке запечатлен 15-летний Алексей Косыгин – в застиранной гимнастерке, слегка помятой фуражке полувоенного образца. Грустный взгляд и совсем не боевой вид; видно, что армия и военная служба – не его выбор.

Демобилизовался Алексей в марте 1921 года. В анкетах он указывал, что был демобилизован «как не достигший призывного возраста»[15]. Видимо, не один кадровик ломал голову над загадкой, как же его принимали добровольцем в армию за полтора года до этого.

Боевая правда

9 мая 1920

[Из открытых источников]

Список личного состава сотрудников 61-го Военстроя по состоянию на 1 января 1921 года. По «Продовольственному отделению» под № 98 числится «конторщик» Косыгин Алексей Николаевич

[РГВА. Ф. 33594. Оп. 1. Д. 12. Л. 63, 68 об.]

В том же 1921-м, осенью, с военной службы вернулись и Николай Ильич, и старший брат Павел, а из деревни, где начинался голод, – сестры отца и дочь. Вновь все Косыгины объединились на Малой Вульфовой.

Учеба: кооперативный техникум

Еще готовясь к демобилизации, молодой боец трудармии задумывался, чем займется «на гражданке». Чем зарабатывать на хлеб насущный, какую профессию выбрать?

Увлечение математикой в училище, служба конторщиком в хозяйственном отделе армии намечали некий туманный путь в будущее. Было уже ясно, что «красногвардейская атака на капитал» завершена. Весной 1921 года X партийный съезд большевиков объявил о переходе от «военного коммунизма» к новой экономической политике. Восстанавливались свободный рынок, товарно-денежные отношения. В письмах к отцу весной – летом 1921-го Алексей рассуждал – конечно, в силу своего возраста и своих знаний – о перспективах для людей, сведущих в экономике и в отдельных ее отраслях, в финансах и хозяйственном управлении. Потребуются те, кто в состоянии не только производить товар, но и организовать всю цепочку от снабжения до сбыта. Это называется – управлять производственным процессом.

Уже тогда, в 1921-м, постоянно звучала тема кооперации. Она должна была стать тем звеном, с помощью которого удалось бы вытянуть из экономического кризиса всю хозяйственную систему страны. Об этом говорил и сам председатель Совнаркома Ленин, пользующийся в красноармейской среде высочайшим авторитетом.

Время военного противостояния с капиталистическим миром подходило к концу. Большевики стремились возобновить и расширить торговлю с западноевропейскими странами – вчерашними интервентами. Машины и станки, сырье и полуфабрикаты, даже топливо приходится ввозить из-за рубежа, экономика России в руинах. Начинается восстановление деловых контактов с западными промышленниками. Еще год назад «Антанта» служила главным образом врага в большевистской пропаганде. Но «времена и нравы» менялись со скоростью калейдоскопа. И вот уже виднейшие большевистские руководители ищут контактов с представителями капиталистического мира.

Алексей Косыгин сдержанно слушал тех, кто задавался горьким вопросом: «За что боролись?» – и, не находя ответа, обвинял партийное руководство в предательстве революции, ее идеалов. Он слышал эти разговоры и среди неоперившейся молодежи, и между «рядовыми партийцами со стажем».

И все чаще и чаще подмечал, что о восстановлении контактов с западными странами стали говорить больше, чем о боевых действиях. Реляции с фронтов отходили на второй план, уступая место известиям об успехах советской дипломатии и сообщениям о налаживании внешней торговли…

На исходе лета 1921 года внимание Алексея привлекло развернутое сообщение о новых военно-хозяйственных курсах. Их создавали для подготовки «молодых людей из числа товарищей красноармейцев на различные должности по хозяйственной отрасли». Ведение отчетности, делопроизводства, «широкое ознакомление со всем военно-хозяйственным аппаратом». Преподавательский персонал – «особо опытные в военно-хозяйственном деле лектора».

Принимались командируемые из воинских частей красноармейцы, а также «частные лица», имеющие рекомендацию двух членов Российской коммунистической партии. Требуемое образование – на уровне школы IV ступени.

Занятия ежедневные, с 8 часов вечера, «так как преподавательский персонал днем был занят на службе в различных военных учреждениях», а сами курсанты днем обязаны были отводить время на самостоятельные «практические занятия», на строевое учение и гимнастику, на «посещение музеев, выставок и т. д.».

Срок обучения для счетоводов и делопроизводителей определялся в 13 1/2 недель, для переписчиков и каптенармусов 12 недель; возраст для поступления на курсы – с 18 до 26 лет.

Курсанты обеспечивались общежитием, всеми видами довольствия на правах красноармейцев. Выпускники «подвергались испытаниям и получали аттестаты». Подчеркивалось, что на них «возлагаются особо большие надежды»[16].

Алексей Косыгин мог в очередной раз подосадовать на возраст, но понимал: курсы не единственные в Петрограде, да и красноармейский «стаж» более года многое значит.

Косыгин-старший, желая дать образование сыновьям, не ограничивал их в самостоятельном выборе. Конечно, Николай Ильич втайне мечтал, что сыновья станут такими же «кадровыми» рабочими, как и он сам, если не на родном его «Новом Лесснере», то на другом предприятии. Рассчитывал совершенно оправданно. 1921 год стал отправной точкой для восстановления питерских промышленных гигантов, процесса длительного, болезненного, но неуклонного. Нехватка профессиональных рабочих кадров ощущалась как никогда остро, оставаясь одной из главнейших проблем и Петрограда, и всей страны.

Однако ни старший, ни младший из сыновей Николая Ильича к станку не спешили. Оба стремились получить образование и профессию, не только востребованную на данный момент, но и дающую перспективу на будущее. Надежды на профессиональный и карьерный рост, материальное благосостояние нисколько не зазорны для молодых людей в любые времена.

Старший из сыновей, Павел, в 1921–1923 годах был слушателем Петроградского сельскохозяйственного техникума, следующие два года – электротехнических курсов. В 1926–1927 годах работал монтером завода «Русский дизель», однако уже в начале следующего года пошел «наверх». О нем мы еще расскажем.