Полная версия:

Немецкая трагедия, 1914–1945. История одного неудавшегося национализма

Потерпев сокрушительное поражение на Западном фронте, добившись ничего не значащей победы на Восточном фронте, Германия столкнулась с Великобританией на море. Здесь кайзера ожидало, пожалуй, самое большое стратегическое разочарование. Многолетние военно-морские усилия Вильгельма II, стоившие стране огромных средств, оказались совершенно никчемными. К началу войны Германия не смогла догнать Великобританию на море, а потому оказалась не готовой дать англичанам бой в открытом Северном море. Так же, как генерал Мольтке провалил План Шлиффена во Франции, адмирал Тирпиц не смог реализовать свой план на море. Единственное различие между ними заключалось в том, что немецкие военно-морские силы потерпели от рук Антанты почти бескровное поражение, в то время как армейские неудачи на суше обошлись Германии в миллионы человеческих жизней. План Тирпица заключался в том, чтобы завоевать господство на Северном море. Оно было необходимо Германии, чтобы сохранить морское сообщение с внешним миром, дабы страна могла получать сырье и продовольствие извне. Однако, как было сказано выше, к началу войны Тирпиц не успел достроить флот, а потому не могло быть и речи о том, чтобы дать англичанам решающее сражение в Северном море. Они бы устроили немцам второй Трафальгар. Специфика военно-морских сил того времени была таковой, что одного генерального сражения хватило бы, чтобы от флота не осталось и следа. Все те гигантские средства и колоссальные усилия, которые Германия предпринимала на протяжении последних 20 лет, англичане могли утопить за один день. У адмирала Тирпица не оставалось иного выхода, кроме как спрятать с таким трудом построенный флот в хорошо защищенных гаванях на балтийском побережье Германии. После окончания войны флот был интернирован англичанами, но летом 1919 года, за два дня до подписания Версальского мира, немецкие матросы его затопили. За это британско-французские власти добавили стоимость затопленного флота к сумме германских репараций. Таким вот совершенно гротескным образом закончилось военно-морское увлечение Вильгельма II, ставшее, вероятно, одной из главных причин немецкого поражения, поскольку превратило Великобританию в непримиримого врага Германии.

Английский флот, которым командовал первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль, один из самых деятельных членов британского кабинета, начал морскую блокаду Германии в первые же дни войны. Эта стратегическая военно-морская операция стала важнейшим инструментом, с помощью которого странам Антанты в конце концов удалось задушить Германию осенью 1918 года. Единственным недостатком этого инструмента оказалось то, что действовал он очень медленно, хотя и крайне уверенно. Уже через несколько месяцев после начала войны как в Германии, так и в Австро-Венгрии начались существенные перебои с продовольствием и сырьем. К концу войны обе страны недоедали настолько, что в них ежедневно от голода умирали тысячи людей. Зимой 1917 года снабжение продовольствием в Вене было намного хуже, нежели в Петрограде, где из-за нехватки хлеба вспыхнула революция. А осенью 1918 года Австро-Венгрия капитулировала перед союзниками не из-за своего военного положения, а вследствие голода. Ситуация в Германии была лишь немногим лучше, что стало одной из главных причин немецкой революции осенью 1918 года. Можно сказать, что сдача Северного моря в августе 1914 года стала первым крупным стратегическим поражением Германии в Первой мировой войне.

Зайдя к концу августа 1914 года в тупик на поле боя, Вильгельм II стал лихорадочно искать дипломатические выходы из сложившегося положения. Речь, однако, не идет о том, что кайзер хотел остановить войну и заключить мир. Нет, об этом ни он, ни остальные участники войны на тот момент даже не думали. Наоборот, к исходу августа взаимная ненависть, подпитываемая со всех сторон бешеной пропагандой, не оставляла мирным переговорам ни единого шанса. Кайзер размышлял о том, кого еще можно втянуть в войну на немецкой стороне. Но и в этом – дипломатическом – сражении победить Антанту ему не удалось. Первый раунд остался за англичанами, которые смогли подтолкнуть своего дальневосточного союзника Японию вручить Германии ультиматум 15 августа 1914 года. Как уже стало привычным, все ультиматумы были не более чем старомодной формальностью, и 23 августа Япония начала ущемлять интересы Германии в Китае.

Немецкие солдаты на улицах г. Циндао, Китай. Японская армия и флот за два месяца отобрали у Германии все ее китайские владения

Однако главной целью осенью 1914 года как для Антанты, так и для Германии стала Османская империя. Константинополь мог опрокинуть чрезвычайно хрупкий баланс сил, сложившийся между двумя альянсами, воюющими в Европе. Если бы только турки присоединились к Антанте, то Первая мировая война, вероятно, закончилась бы в 1915 году, и события XX века пошли бы по-иному. Причем французское и британское влияние в Османской империи перед началом войны было куда бо́льшим, нежели влияние немецкое. Для Берлина дипломатическое сражение с Лондоном и Парижем за Константинополь осенью 1914 года стало вопросом жизни и смерти. В случае участия Османской империи на стороне Антанты южный немецкий фланг оказался бы под сильнейшим ударом. Австро-Венгрия была бы обречена. Османская империя все еще оставалась крупнейшим игроком на Балканах. Румыния, Греция и Италия, вступившие в войну на стороне Антанты позднее, вероятно, сделали бы это сразу же вслед за турками. Болгария, присоединившаяся позднее и занявшая сторону Германии, бесспорно, этого бы не сделала, а скорее выступила бы вместе с остальными балканскими странами против Австро-Венгрии. Противостоять Российской империи, Османской империи, Италии и всем балканским странам австро-венгерская армия не смогла бы даже при значительной германской военной помощи. Они не продержались бы под напором настолько превосходящих сил противника и месяца, после чего Германии пришлось бы воевать на три фронта – на Западном, Восточном и Южном – что, естественно, продлилось бы совсем недолго. Италия и балканские страны, без сомнений, стремительно последовали бы за турками. В каждой столице, принимавшей тогда решение вступать в войну или нет, царило хищное «реальнополитическое» мышление – делать это необходимо только на стороне победителя, предварительно обговорив с ним, что за это можно получить.

Добиться расположения Османской империи Берлину удалось при помощи военного министра страны Энвер-паши. Правивший в Константинополе режим младотурков тогда в шутку называли «Три паши». Энвер-паша был одним из них, а в военных вопросах он, несомненно, почитался главным. Роль личности была в ту абсолютистскую эпоху куда более весомой, нежели в наше либеральное время. Личность же Энвер-паши среди целого пантеона неадекватных вершителей судеб человечества начала XX века, вероятно, можно считать одной из самых одиозных. Энвер-паша был ярым пантюркистом и панисламистом, то есть отпетым националистом-фундаменталистом. Вильгельму II с его незамысловатым немецким национализмом было в психологическом плане до столь запутанного османского национализма, коим страдал Энвер-паша, очень далеко. Безумный политический путь, который проделал этот человек с 1914 по 1922 год, – лучшее доказательство тому, насколько обреченным оказалось тогда человечество, ведь его судьба попала в руки столь опасных людей. Энвер-паша ради воплощения в жизнь своих безумных идей втянул Османскую империю в войну не на той стороне, что привело к ее развалу и огромной трагедии на Ближнем Востоке. Это он в 1915 году устроил армянский геноцид. После окончания войны Энвер-паша скрылся в Германии, где сошелся во временном союзе с большевиками, а затем отправился в Москву заниматься теоретическими изысканиями по слиянию исламизма и марксизма. Рассорившись позднее с большевиками, он бежал в Туркестан, чтобы возглавить там басмаческое движение. Летом 1922 года Энвер-паша погиб в бою с отрядом Красной Армии на территории современного Таджикистана. Его зарубил чекист-армянин.

Энвер-паша во многом решил ход Первой мировой войны, втянув Османскую империю в войну не на той стороне

Тридцатого октября 1914 года Османская империя вступила в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Баланс сил в Европе между воюющими альянсами, покосившийся было после неожиданного для Германии вступления в войну Британии, восстановился. Теперь их было три империи на три империи. Антанта – Британская, Французская и Российская империи. Центральные державы – Германская, Османская и Австро-Венгерская империи. Переведя к концу 1914 года дух после всего случившегося, немецкое руководство пыталось понять, как действовать в сложившейся обстановке дальше. В ближайшем будущем у Германии не имелось никаких военных перспектив одержать победу. Миллионы ее солдат сидели в окопах, будучи не в состоянии сдвинуть линию фронта даже на несколько километров. Военные действия стали напоминать бессмысленную бойню, в которой людей убивали как скот без всякой на то причины. Победить в окопной войне было невозможно. Стране предстояла долгая война на истощение, при этом материальные ресурсы ее были ограниченными.

В феврале 1915 года Британия попыталась одним ударом своего флота нейтрализовать турок. Это была операция, задуманная Уинстоном Черчиллем. Его замысел – выбить из цепи противника слабое звено – был стратегически верным. Черчилль отправил могучий британский флот (при участии французского флота) захватить Дарданеллы. Уверенный в том, что противопоставить мощной союзной эскадре туркам нечего, Черчилль легкомысленно надеялся прорваться через проливы к Константинополю и одним залпом эскадры заставить Османскую империю капитулировать. Турки, однако, проявили чудеса самоотверженности и с помощью немцев не пропустили британскую эскадру к столице. Взбешенные англичане решили, что они подобное унижение так просто не оставят и высадили на побережье десант. Последовала печально известная мясорубка в Галлиполи, продлившаяся почти год и закончившаяся британским поражением. Уинстону Черчиллю пришлось уйти в отставку.

Однако Антанта смогла компенсировать неудачи в Галлиполи успехом в Италии. Весной 1915 года ей удалось втянуть Италию в войну на своей стороне, несмотря на то, что долгие годы Рим являлся союзником Берлина и Вены, будучи членом Тройственного союза. Все это, однако, было в прошлом. Наступившие дикие времена требовали совершенно иных – «реальнополитических» – подходов. Англо-французская дипломатия в годы Первой мировой войны обманула половину Европы, обещая налево и направо все, что у нее просили, лишь бы новые страны и народы начали воевать против Германии. Самым знаменитым таким обманом принято считать соглашение Сайкса – Пико, из-за которого, как считают многие историки, произошла трагедия Ближнего Востока. Но по соглашению Сайкса – Пико англичане и французы выполнили хоть что-то из обещанного. Итальянцев же обманули просто фантастическим образом. Они вообще ничего не получили после войны, хотя им посулили в буквальном смысле полмира. Чего ради они бы полезли воевать весной 1915 года, когда всем уже было ясно, насколько гиблым болотом окажется эта война. Во время Парижской мирной конференции весной 1919 года итальянский премьер-министр плакал от бессилия и обиды, когда понял, насколько цинично Англия и Франция обманули его страну.

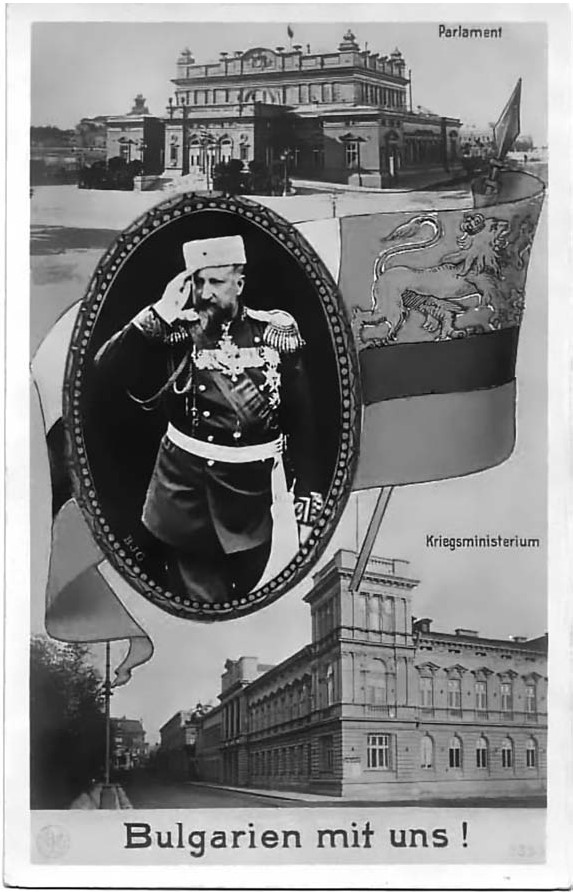

Осенью 1915 года немецкой дипломатии вновь удалось сравнять счет с Антантой. На стороне центральных держав в войну вступила Болгария. Ее воинственные правящие круги бредили созданием Великой Болгарии за счет соседних Сербии и Греции. Возглавляемый Германией альянс с этого момента стали называть Четверным союзом. Больше до конца войны Берлину привлечь на свою сторону никого не удалось, поскольку никто больше не верил в победу немецкого оружия. Болгары по глупости оказались последними такими недальновидными. Антанте, наоборот, удалось втянуть в войну еще несколько стран, правда, все они приняли такое решение ближе к ее окончанию, в 1917 году. Это были Греция, Румыния и страна, в самый последний момент решившая исход войны, – Соединенные Штаты Америки.

Несмотря на большое количество участников конфликта, бившихся на множестве фронтов по всему миру, главной ареной войны стал Западный фронт. Его протяженность на северо-востоке Франции составила 500 километров. Именно здесь крутилась главная мясорубка войны. Немецкая армия сама держала Западный фронт, выступая против британских, французских, бельгийских и прибывших в 1918 году американских войск. После провалившегося Плана Шлиффена, уже к началу 1915 года, силы Антанты численно превосходили немецкую армию на Западном фронте, но за Германией оставалось превосходство в артиллерии – боге окопной войны. Таким образом, ни одна сторона не имела ни единого шанса одержать в ближайшие несколько лет победу на поле боя. Предстояла долгая война на истощение, в которой выиграть могла та участница конфликта, у которой было больше ресурсов – человеческих, материальных, продовольственных. Однако касаемо ресурсов лидер был очевиден для всех. Население Германской империи перед началом войны составляло 70 миллионов человек, население Австро-Венгрии – 50 миллионов. В Британской империи проживало 600 миллионов, а ее территория занимала пятую часть суши. В Российской империи насчитывалось 180 миллионов человек, а ее территория раскинулась на шестой части суши. Население Французской империи составляло 95 миллионов человек, а ее площадь равнялась площади Европы. Если добавить к балансу Антанты ресурсы, которые она получала от Соединенных Штатов Америки, то исход войны на истощение был ясен любому, даже самому недальновидному политику. Исходя из сложившейся ситуации, – когда война до «осеннего листопада» неожиданно превратилась в войну на истощение – немецкое руководство к концу 1914 года начало лихорадочно искать выход из того кровавого тупика, в который оно завело страну.

Немецкая открытка 1915 г. Надпись на открытке: «Болгария с нами». Болгария стала последним германским союзником

Глава 3

Война на истощение. 1915–1916 гг

После того как осенью 1914 года План Шлиффена провалился, а генерала Мольтке сняли с должности, Германия оказалась без стратегического плана дальнейших боевых действий и без верховного главнокомандующего, способного вести войну на два фронта. Пришедший на смену генерал фон Фалькенхайн был военачальником иного масштаба, нежели Мольтке, который возглавлял самый опытный в мире немецкий Генштаб почти десять лет. Никакого стратегического понимания, куда двигаться дальше, в Берлине ни у кого не было. Казалось, весь прусский генералитет, такой бравый и воинственный до начала войны, теперь смиренно и удрученно плыл по течению войны в неизвестном направлении. На Западном фронте ситуация сложилась абсолютно патовая, армия сидела в окопах, не в состоянии даже высунуть из них голову. Единственное, чем здесь занимались, это копали новые окопы, строили новые блиндажи, а также насыщали позиции дополнительными огневыми средствами – пулеметами, минометами, артиллерийскими орудиями, – что еще больше заводило окопную войну в тупик, поскольку прорвать такую оборону было уже за гранью возможного. Никогда в истории человечества ни до, ни после не будет создано настолько неприступной с обеих сторон линии обороны, какой оказался к началу 1915 года Западный фронт.

Положение дел Германии на Восточном фронте, казалось, было лучше, но только на первый взгляд. Немецкая армия действительно вплоть до конца 1915 года успешно выступала против русских войск. Однако Берлин надеялся, что основную тяжесть ведения войны на Восточном фронте вынесет на себе Австро-Венгрия. Этим надеждам не суждено было сбыться. Когда 8-я армия генерала Гинденбурга в августе – сентябре 1914 года громила царские войска в Восточной Пруссии, русский Юго-Западный фронт генерала Иванова в Восточной Галиции крушил австро-венгерскую армию в куда больших масштабах. У Гинденбурга в Восточной Пруссии под командованием было 150 тысяч солдат и офицеров. В Восточной Галиции австро-венгерские войска насчитывали свыше 900 тысяч человек, их потери по окончании сражения превысили 350 тысяч солдат и офицеров. Вена немедленно воззвала к Берлину о помощи, заявив, что удержать Восточный фронт собственными силами она не в состоянии. Германии пришлось срочно прийти союзнику на подмогу, в результате чего существенная часть немецких ресурсов оказалась до начала 1918 года прикованной на Восточном фронте. Этого Берлин летом 1914 года никак не мог предположить.

В августе 1914 года семь немецких армий были сосредоточены на Западном фронте и только одна – на Восточном. К началу 1915 года генералитет в Берлине, оправившись от шока, вызванного провалом Плана Шлиффена, принял новую стратегию, которая должна была привести Германию к победе. Немецкое командование решило разгромить Россию и вывести ее из игры, после чего перебросить освободившиеся силы, как свои, так и австро-венгерские, на Западный фронт, а затем победно завершить войну. Такая стратегия, принятая в спешке и от безысходности, была, однако, еще более призрачной, нежели План Шлиффена, над которым германский генералитет трудился столько лет. Восточный фронт по протяженности превосходил Западный в три раза, к тому же здесь было очень мало дорог – только леса и болота. Но даже не это было главным препятствием на пути немцев. Самым пугающим на Восточном фронте, по крайней мере для адекватно мыслящей части германского генералитета, оказалась немыслимая глубина русской обороны. До Петербурга было более тысячи километров, до Москвы – свыше полутора тысяч, причем за Прибалтикой и Польшей уже практически заканчивались дороги, оставались лишь тончайшие железнодорожные нити, взорвать которые отступающим русским войскам не составляло никакого труда. От линии Западного фронта до Парижа было немногим более 200 километров, а его захват обещал Германии победу в войне (по крайней мере так думало большинство военно-политической верхушки в Берлине). Попытки взять Петроград или Москву начальник Генерального штаба генерал Фалькенхайн считал фантазиями. Имелись у него сомнения и касаемо того, насколько успешными вообще могут быть военные действия на Восточном фронте, принимая во внимание его огромные расстояния, требовавшие колоссальных человеческих и материальных ресурсов.

Два солдата на Восточном фронте: слева – немецкий, справа – австро-венгерский. Отличить их можно по каске. В 1915 г. солдат стали массово одевать в стальные каски (штальхельм), чтобы спасти их головы от шрапнели

Ярыми сторонниками мощного удара по России были главнокомандующий Восточным фронтом генерал Гинденбург и его заместитель генерал Людендорф. Немецкая пропаганда сделала из Гинденбурга национального героя после того, как летом 1914 года ему удалось разгромить русские войска в Восточной Пруссии. Вес генерала в обществе и среди германского руководства был куда больше, нежели подразумевали его звание или должность. Де-факто к началу 1915 года он стал вторым человеком в немецкой армии и составлял Фалькенхайну серьезную конкуренцию, явно намереваясь занять его место (летом 1916 года так оно и случится). Гинденбург считал, что ему под силу повторить успех 1914 года в Восточной Пруссии, только совсем в иных масштабах. Он намеревался в ходе кампании 1915 года окружить и разгромить всю русскую армию на Восточном фронте и действительно дойти до Петрограда. Причем назвать его амбиции полностью беспочвенными нельзя, потому как летом 1915 года немецким войскам удалось продвинуться до Риги, оказавшись в пятистах километрах от Петрограда, а к концу 1917 года угроза взятия российской столицы стала более чем реальной.

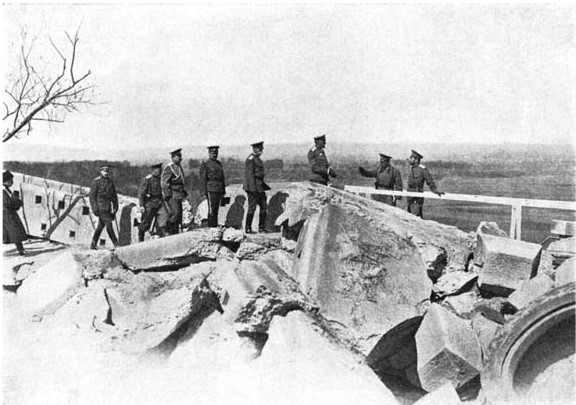

Все споры между Фалькенхайном и Гинденбургом, а также дискуссии среди немецкого командования касаемо глубины стратегического удара по России имели, однако, больше теоретическое, нежели практическое значение. Германии катастрофически не хватало времени. Австро-венгерская армия рассы́палась в Галиции как карточный домик. Русская армия захватила столицу Восточной Галиции Львов. Перемышльская крепость, главный укрепрайон австро-венгерской армии в Восточной Галиции, была окружена осенью 1914 года, а весной 1915-го ее гарнизон сдался. В плен попало 120 тысяч австро-венгерских солдат и офицеров. Германии требовалось спешить на помощь союзнику, чтобы до того, как немецкая армия попытается вывести Россию из войны, русские не сделали того же с Австро-Венгрией. В это самое время ударом через Дарданеллы Великобритания пыталась нейтрализовать Турцию.

Все попытки в 1915 году устранить кого-либо из игры провалились с обеих сторон. Война стала принимать еще более затяжной характер, поскольку никакой перспективы серьезно переломить ситуацию к концу 1915 года не было видно. Немецким войскам удалось в ходе весенне-летней кампании 1915 года спасти австро-венгерских союзников от разгрома и значительно потеснить русскую армию на Восточном фронте. Немецкие войска отбили Восточную Галицию, а также захватили Польшу и Литву, бывшие в то время частью Российской империи. Однако разгромить русскую армию, как того хотел генерал Гинденбург, не вышло. Он смог лишь значительно потеснить противника, который понес серьезные потери в живой силе и вооружении. Успехи на Восточном фронте дались Германии дорого. Пришлось перебросить крупные силы с Западного фронта, а также отдать на Восточный фронт большое количество произведенного в Германии вооружения и боеприпасов. Как правильно опасался более осторожный генерал Фалькенхайн, добиться какого-либо перелома на Восточном фронте Германии не удалось, а вот создать себе полноценный второй фронт, который теперь постоянно требовал значительных человеческих и материальных ресурсов, получилось.

Царь Николай II обходит руины Перемышльской крепости. Взятие крепости стало большой победой русской армии. Многомесячная осада крепости была самой серьезной в ходе Первой мировой войны

Таким образом 1915 год стал для воюющих сторон дальнейшим безумным сползанием в болото окопной войны. Германия безуспешно попыталась разгромить Россию. Великобритания еще более безрезультатно противостояла Турции. Антанте удалось втянуть в войну на своей стороне Италию. Центральные державы смогли проделать то же с Болгарией. Италия открыла периферийный, совершенно бессмысленный фронт на границе с Австро-Венгрией. Солдаты двух стран провоевали три года, совершенно не понимая, зачем они это делают. При этом линия фронта практически не сдвинулась с места. Северная Италия еще недавно была частью Австрии, а всего год назад перед началом войны две страны считались союзниками. Австро-итальянские человеческие связи были многовековыми и в принципе добрососедскими, теперь же люди сидели в разных окопах и убивали друг друга, в смятении спрашивая себя, как так вышло. Итальянским и австрийским офицерам приходилось больше следить за собственными солдатами, чем за чужими, поскольку свои все время норовили сдаться в плен. Особенно сложно приходилось итальянским офицерам. Каждую ночь они вынуждены были дежурить в окопах, напряженно вглядываясь в темноту, не ползет ли кто из их подчиненных по нейтральной полосе к вражеским окопам с белым флагом, чтобы сдаться. Британское и французское командование все время сокрушалось, каких слабых бог им послал союзников, не осознавая, что итальянцы в силу национального характера первыми разобрались в том, насколько бессмысленна эта война. Довольно скоро как англичанам, так и французам также придется столкнуться с тем, что их солдаты не хотят воевать. Болгарский фронт на окраине Балкан был еще более периферийным. Кстати, именно на нем начались первые солдатские братания – пожалуй, самое фантасмагорическое явление Великой войны, доказывающее, насколько она была безумной и напрасной. На Балканах братались болгарские и русские солдаты. Но довольно скоро к ужасу правящей европейской национал-империалистической элиты взаимно заявлять о товариществе начнут уже французские и немецкие солдаты, брататься будут все подряд, что закончится мировым социализмом, который похоронит монархизм, колониализм, империализм и национализм.

В 1915 году, когда осела пыль первых сражений и воюющие стороны залегли в окопах, началась механизация войны. Это был жуткий по своей бесчеловечности процесс. Ведущие в индустриальном плане стороны – Германия, Великобритания и Франция – максимально задействовали имеющийся у них научно-технический потенциал, чтобы наладить массовое убийство людей. Разгорелась лихорадочная гонка вооружений. Германия лидировала в тяжелой артиллерии и химическом оружии. Антанта доминировала в самолетах и танках. Двадцать второго апреля 1915 года около бельгийского города Ипр немецкая армия применила боевые отравляющие вещества. Первая в истории газовая атака повергла население планеты в состояние глубокого шока. В газетах публиковались кошмарные футуристические фотографии солдат в противогазах, которые больше походили на пришельцев, нежели на людей. Это перевернуло и без того обезумевшее сознание граждан воюющих стран. Немецкая пропаганда в годы войны работала на износ, для чего ей постоянно требовались новые национальные герои. Первым из них оказался генерал Гинденбург. Затем германской национальной героиней стала 420-миллиметровая мортира «Большая Берта» – артиллерийское орудие чудовищного калибра фирмы «Крупп», названное в честь внучки «короля пушек» Альфреда Круппа. Снаряды «Большой Берты» весом свыше тонны разносили самые толстые крепостные стены в щепки, а людей, прятавшихся за этими стенами, превращали в пыль и сажу.