Полная версия:

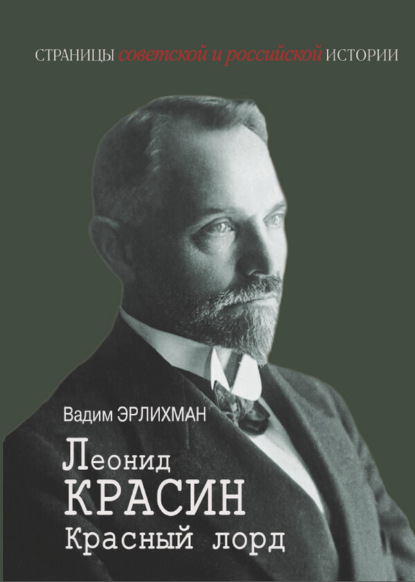

Леонид Красин. Красный лорд

Беззаботное детство Леонида кончилось в августе 1880 года, когда он впервые расстался с семьей и поехал учиться в открывшееся годом раньше в Тюмени Александровское реальное училище. Еще через год к нему присоединился Герман, и отец снял им комнату во флигеле у отставного чиновника Низовского. Первое время братья очень тосковали и каждые несколько дней писали общие письма семье – обращаясь к «маменьке», неизменно передавали приветы всем родным. Жаловались на трудности учебы: уроки длились чуть ли не до темноты, а потом приходилось еще делать домашнее задание. Сообщали о своих маленьких радостях и горестях, о событиях школьной жизни. По мере взросления письма становились всё более короткими, часто шутливыми, а «маменька» сменилась «мамиком» – так Красин, вообще любивший ласковые прозвища, называл Антонину Григорьевну всю оставшуюся жизнь (но звать отца «папиком» всё же не решался).

Новое учебное заведение было основано по инициативе генерал-губернатора Н. Казнакова на деньги местных купцов, один из которых, Масловский, даже предоставил училищу свой дом, пока для него год спустя не выстроили отдельное здание. В первые годы там обучались около 140 человек, учеба шла в 20 классах и специально оборудованных кабинетах; имелись гимнастический зал, физическая лаборатория и столярная мастерская. Обучение длилось шесть лет; реалисты изучали Закон Божий, русский и иностранные языки, математику, физику, географию, историю гражданскую и естественную, рисование и законоведение. Американский путешественник Джордж Кеннан (о нем мы еще вспомним), посетив училище, восторженно писал: «Такую школу едва ли где найдёшь в Европейской России, не говоря уже о Сибири; собственно, если поискать и подальше, то такую школу не найдешь даже в Соединенных Штатах»[47].

Своими достижениями училище было во многом обязано своему первому директору Ивану Яковлевичу Словцову (1844–1907). Местный уроженец, выходец из семьи священника, он много лет исследовал Сибирь в самых разных ипостасях – геолога, метеоролога, географа, биолога, археолога, историка. Став директором училища, он подарил ему свою громадную библиотеку и собранную в экспедициях коллекцию минералов, чучел животных и прочих достопримечательностей. Среди своих учеников он особенно выделял Леонида Красина и его брата, которые были первыми в училище по успеваемости. Он поощрял их научные пристрастия, приглашал к себе домой на дополнительные занятия, а заодно и на обед: родители снабжали юношей довольно скудно, и им постоянно хотелось есть. В одном из писем матери братья с гордостью сообщали, что в их коллекции минералов, насчитывающей более 200 образцов, «есть такие, что отсутствуют даже у Ивана Яковлевича»[48]. Словцов не раз посещал квартиру, которую они снимали, наблюдая за условиями их жизни и учебы. Уже после окончания училища Леонид продолжал переписку со Словцовым и не раз получал от него деньги; учитель писал, что является «почитателем таланта» своего ученика.

Хорошая учеба братьев во многом объяснялась тем, что они еще до ее начала увлекались естественными науками. Популярных книг на эту тему в доме не было (их тогда вообще было мало), и учились они опытным путем. Герман вспоминает: «Самым любимым нашим занятием было – выбраться в поле или в лес; там нападала на нас особая резвость, там много было интереснейших цветов, насекомых, птиц, зверьков; там можно было развести костер и пр. и пр. <..> У Леонида было особенное пристрастие к естественным наукам – физике и химии, и, например, уже в письме от 27/І 1882 года он сообщает: „Я кроме камней собираю разные вещества, например натр, соляную кислоту и т. д.“».

Постоянно он с чем-нибудь возился: или сдирает шкуру с какой-нибудь птицы, чтобы сделать чучело, или добывает водород, причем неожиданно производит взрыв, разлетается банка, стекла летят в меня, и мать бросается в испуге: «Что это он опять там „нахимостил“? Молодой натуралист, однако же, не терял духа и при первой же возможности предпринимал новое очередное выступление. Впоследствии, когда он уже изучал химию и как-то распространялся о химическом элементе „хром“, я в ознаменование пристрастия его к химии дал и ему самому кличку „Хром“, и кличка эта потом довольно прочно утвердилась за ним в семье»[49]. Добавим, что родные и друзья юности звали Красина Хромом до конца жизни, и прозвище это вполне можно присовокупить к множеству его конспиративных кличек.

Понятно, что увлеченным науками братьям Красиным учиться было легко и приятно. Правда, не всему: иностранные языки в училище преподавали «из рук вон плохо», и Герман пишет, что «брат изучил языки уже впоследствии – в тюрьмах». Не слишком нравились им и гуманитарные предметы – история и русский язык с основами литературы. Известно, что Леонид вообще не был усердным читателем, хотя еще в детстве мать познакомила его с сочинениями русских классиков, особенно любимых ею Лермонтова и Некрасова. Никто не слышал, чтобы он, как некоторые большевистские лидеры, цитировал стихи или вспоминал каких-то литературных героев. Никто не видел у него дома большого количества книг – впрочем, кочевая жизнь все равно не давала возможности для собирания библиотеки. Как многие «технари», он относился к литературе немного свысока, как к чему-то необязательному, но его брат, тоже «технарь», думал иначе; это видно хотя бы из сравнения их мемуарных текстов.

В чем братья сходились – так это в пристрастии к пению, в чем тоже было «виновато» Александровское училище. По воспоминаниям брата, «в течение нескольких лет был в училище чрезвычайно талантливый учитель пения, организовавший из учеников безукоризненный хор, художественно исполнявший церковные и гражданские вещи; Леонид обладал отличным слухом и неизменно выступал солистом, если где требовалось трио: первого дисканта пел известный Лабинский, а брат пел второго». Андрей Лабинский, будущий солист Мариинки, учился на класс младше Леонида Красина, как и другая знаменитость – писатель Михаил Пришвин, с которым братья, правда, почти не общались.

Училище сыграло важную роль и в формировании у Леонида атеистических убеждений. Правда, он и прежде не был горячо верующим, и Герман пишет: «В нашей семье ни отец, ни мать, ни дядя не были сколько-нибудь религиозными людьми, к обрядовой и догматической стороне религии относились с полным пренебрежением». Возможно, это писалось с оглядкой на советских редакторов, но в переписке братьев с родителями и правда нет ни слова о Боге, церкви, обрядах. В училище, где большинство педагогов, начиная с самого Словцова, относились к религии критически, эти настроения укрепились: «Не было у нас ни особой шагистики, ни церковного нажима, и только в последние годы, когда я уже был в последнем классе, по мере проникновения „культуры“ из России, училище стало резко перестраиваться на казенный и чисто черносотенный лад. Ученики училище свое любили, многие интересовались естественными науками и были в общем во власти позитивного образа мышления. Религия, которая в передовых слоях сибирского общества была совсем не популярна, очень рано утрачивала всякое значение, и у учеников с 4–5-го классов устанавливался полный атеизм»[50].

Александровское реальное училище в Тюмени, где Красин учился в 1880–1887 гг. [Фото Александра Беляева – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8386143]

Об их ученической жизни Герман вспоминает с ностальгией, хотя она была непростой: «Жили мы очень скромно, отец лишь с трудом мог выплачивать полагавшуюся за нас плату хозяевам, и денег на лакомства или развлечения совсем не было, разве что дядя изредка пришлет 1–3 рубля. Учились по вечерам с сальной свечкой, с которой нагар снимался специальными щипцами – „съемами“. <..> Первый год ученья брат жил отдельно от семьи в Тюмени, где только что открылось реальное училище; на второй год присоединился к нему и я. Жили мы „нахлебниками“ на частной квартире, в известной мере самостоятельно, и подчас воображали себя на „студенческом“ положении и думали, что со временем сделаемся студентами и на самом деле и в таком случае обязательно будем носить длинные волосы и сапоги с большими голенищами. Леонид в качестве старшего обо мне очень заботился. Например, 24/ІІІ 1881 года пишет маме: „Герман начинал в классе пошаливать, но мы ему задали выпалку, и он приутих“. Или 16/ІХ 1881 года: „Сейчас Герману надо учить мысы, а он, когда я ему объясняю, не хочет слушаться, как будто я не для него это делаю, и ставит мне рожи“»[51].

Основатель и директор училища И.Я. Словцов

В конце 1882 года семья Красиных вернулась в Тюмень, и братья смогли поселиться дома, где жизнь была менее свободной, но зато более сытой. По выходным и на каникулах они, как и большинство их ровесников, все время посвящали играм: «На воздухе мы проводили действительно очень много времени, весной же и летом только тьма загоняла нас домой; большую часть времени проводили в играх с товарищами»[52]. Как и многие сибиряки, Леонид любил и отлично умел ходить на лыжах; страсть к лыжным прогулкам он сохранил на всю жизнь, хотя возможности для этого выдавались крайне редко. А вот к другой сибирской страсти, охоте, остался равнодушен – жалел и время, и беззащитных зверей, как говорил брату еще в детстве. Впрочем, и особой любви к животным не испытывал: ни кошек, ни собак никогда не заводил, хотя, может быть, этому мешали кочевая жизнь и та же вечная нехватка времени.

В училище Леонид получил возможность «обкатать» свои навыки общения и организаторские способности, которые потом так пригодились ему в жизни. Герман вспоминает и об этом: «Леонид и в совсем юные годы отличался большой общительностью и в большинстве случаев играл между товарищами организаторские и командные роли; равным образом и при всяких официальных выступлениях и торжествах он неизменно бывал в первых ролях как наиболее разбитной и толковый из учеников. Отчетливо помню, например, как в двенадцати-тринадцатилетнем возрасте он произносил на ученическом годичном торжественном акте какую-то речь, заблаговременно им подготовленную. Маленькая бравая фигурка в зеленом мундирчике, с живыми, смелыми глазами, с высоко поднятой стриженой „ершиком“ головой, с массивными ушками, на настоящей ораторской трибуне со всеми атрибутами для ораторских выступлений (графин с водой, стакан) производила довольно забавное впечатление и в то же время внушала нам необычайное к себе уважение, так как никто другой из нас при тогдашних условиях и настроениях и подумать не мог бы о подобном выступлении»[53].

Вообще в ностальгических воспоминаниях Германа Борисовича его брат предстает поистине идеальным, одаренным всеми талантами: «Учился Леонид отлично, всегда был одним из первых учеников, хотя и не был всецело поглощен учебными науками: он много времени уделял чтению, самостоятельным занятиям, играм, пребыванию в обществе. В частности, всегда любил женское общество и свободно и непринужденно себя в нем чувствовал; любил музыку и танцы, хотя и не был особенно изысканным танцором: в танцах его больше всего привлекало движение и веселье само по себе. Умел отлично кататься на коньках (был одним из видных „фигурантов“ в Тюмени), отлично плавал. Впоследствии, студентом, он переплыл Волгу под Казанью (свыше 3 верст), пробыв в воде почти два часа»[54].

Конечно, подобные вещи часто рассказывают о героях, особенно покойных, а в советском обществе «рассказы о революционерах» стали особым жанром, в котором из реальных биографий тщательно убиралось всё неудобное, чтобы получившийся результат мог стать образцом для подрастающего поколения. Так случилось и с Красиным, но все же надо отметить: он в самом деле был одарен многими талантами, а главное, талантом нравиться людям и влиять на них. Похоже, первым объектом этого влияния стал Герман, до конца жизни сохранивший неподдельное восхищение братом.

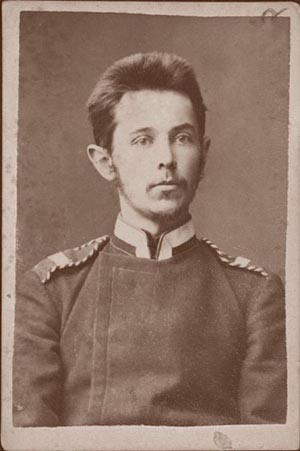

Леонид Красин в 1885 г. [ГАРФ]

* * *Пока братья Красины увлеченно постигали азы науки, над их отцом сгустились тучи. Герман пишет: «Отец был <..> чужд политике, но, вполне признавая значение и права личности, понимал смысл общественности и свободы и был вообще чрезвычайно благорасположен к людям»[55]. Далее упоминается, что он дружески общался с политическими ссыльными, в том числе с Григорием Мачтетом, автором известной песни «Замучен тяжелой неволей», – тот в 1880–1884 годах проживал в Ишиме.

При этом Борис Иванович усердно выполнял свои обязанности, был на хорошем счету у начальства, исправно продвигался по службе. Поэтому как гром среди ясного неба грянула статья выходившей в Томске «Сибирской газеты». В декабре 1886 года она поведала о том, как в мае 1882-го, еще в Ишиме, Красин расследовал дело об убийстве крестьянами одной из деревень «посредством удушения» ссыльного Л. Задорожного. Во время следствия исправник будто бы приказал старосте сельского общества, выходцами из которого были убийцы, передать ему пять возов разных припасов, сказав при этом: «Тащите, господа, больше денег и припасов, и я тогда сделаю всё для вас; я буду ходатаем за вас по делу, как будто бы адвокат». Крестьяне утверждали, что по делу Задорожного «брали взятки все, начиная с волостного писаря и кончая Красиным», вследствие чего зажиточная раньше деревня «окончательно разорилась». При этом, по их словам, «Красин брал взятки не только по делу Задорожного, но и вообще, как об этом говорят в народе». В деревне Болышевой «Красину во взятки пошли даже деньги, собранные на часовню». Крестьянка А. Незарукова как-то попросила тюменского исправника «помочь ее горю»: ее сын оказался под арестом. Красин потребовал от нее 300 рублей, несчастная мать, продав лошадь, корову и овец, передала ему деньги, «но ни сына, ни денег не получила, оставшись совершенно без средств»[56].

Подобные сюжеты периодически всплывали в губернской прессе, но до суда доходили крайне редко: круговая порука в российских силовых структурах была в то время не менее сильна, чем в наши дни. Однако с Красиным-старшим случилось иначе: коллеги по службе и начальство охотно отдали его сперва на позор общественности, а потом и под суд. Причину этого он сам и его близкие видели в том, что и у власти, и у коллег тюменский полицмейстер вызывал растущее недовольство. Самый яркий повод к этому дал визит в Тюмень в июне 1885 года редкого для этих краев гостя – американского журналиста Джорджа Кеннана, которому русское правительство неосмотрительно разрешило изучить положение ссыльных в Сибири. По рекомендации Словцова и много лет жившего в городе шотландца Дж. Вардропперса американец обратился за помощью к главному полицейскому чиновнику уезда, то есть Красину (его фамилию он пишет Krassin, как на Западе позже стали звать и его сына). Кеннан пишет: «Я был принят с сердечностью, которая была так же приятна, как неожиданна. Он предложил нам позавтракать <..> и предоставил себя в наше распоряжение. Хотя он и выразил опасение, что тюрьма в санитарном отношении произведет на нас скверное впечатление, но все-таки без колебаний дал свое согласие на осмотр здания»[57].

Вскоре Красин пожалел о своем опрометчивом обещании: ведь в других городах начальство всячески препятствовало Кеннану в посещении тюрем, а в Перми его даже посадили под арест. Узнав об этом, полицмейстер сказался было больным, но потом, не желая нарушить данное слово, все же разрешил американцу посетить Тюменскую пересыльную тюрьму – в то время самую большую в Сибири. Вернувшись на родину в 1887 году, Кеннан тут же напечатал в журнале «Сенчури» цикл статей, живописующих ужасное положение заключенных в сибирских тюрьмах, в том числе в Тюмени; позже на их основе была написана его знаменитая книга «Сибирь и ссылка».

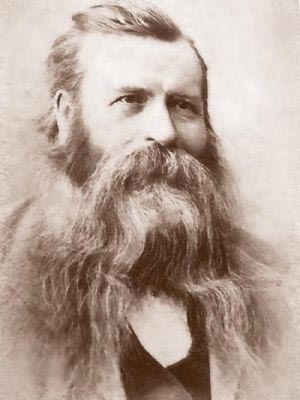

Джордж Кеннан

Конечно, содействие подозрительному иностранцу вызвало у начальства гнев в отношении Красина, оказавшегося то ли головотяпом, то ли, что гораздо хуже, сознательным подрывателем основ. К этому присоединилась неприязнь коллег, которым полицмейстер, по ряду свидетельств, мешал спокойно обделывать их коррупционные делишки. Пользуясь изменившимся после визита Кеннана отношением к Красину начальства, они решили объявить коррупционером его самого – не в этом ли причина оперативного появления статьи в «Сибирской газете»? Вскоре после ее выхода Тобольский губернский суд открыл дело против Красина, в обвинении которого особенно усердствовал окружной прокурор К.Б. Газенвинкель, надеявшийся выслужиться с помощью громкого процесса. Обвинители уговорами или запугиванием вынудили более 50 человек дать против Красина показания, «уличающие» его во взяточничестве и вымогательстве. На суде, заседания которого продолжались почти месяц, никто не обратил внимания на несообразности в материалах дела – например, на то, что часть вменяемых ему преступлений подсудимый просто не мог совершить, поскольку служил тогда совсем в других местах Сибири. В итоге в мае 1887 года (Леонид тогда готовился к выпускным экзаменам) суд приговорил Бориса Ивановича Красина за «превышение полномочий» к лишению всех чинов и наград и вечной ссылке в Иркутскую губернию.

Братья Красины ничего не пишут об этом событии, хотя Герман упоминает про визит Кеннана в Тюмень: «Я отлично помню этот приезд и самого Кеннана, хотя и видел его, по застенчивости, только издали, брат же Леонид присутствовал при свидании у нас на квартире»[58]. Они любили отца и начисто отрицали его вину; от них это убеждение перешло к советским исследователям. И не только советским: Тимоти О'Коннор, тоже не упоминая об осуждении Красина-старшего, пишет: «Весьма прозаические обязанности Бориса Ивановича не вредили его репутации доброго и отзывчивого человека. Он играл на скрипке, писал стихи»[59].

Среди современников утвердилось мнение, что Красина-старшего, как говорится, подставили; наиболее красочно эту версию изложил Георгий Соломон, о котором пора рассказать подробнее, поскольку он был весьма близок с нашим героем. Он родился в 1868 году в Бессарабии в семье потомственных дворян, выходцев из Венгрии. Несмотря на это, еще в годы учебы в Военно-медицинской академии связался с революционерами и в 1895-м, после краткого заключения, уехал в Иркутск работать помощником контролера на строительстве Кругобайкальской железной дороги. С Красиным он познакомился еще в годы учебы (о чем будет сказано далее), а в Сибири они стали друзьями. В 1897 году, переведенный на Московско-Курскую железную дорогу, он участвовал в создании РСДРП и ее работе, примкнув к большевикам. В 1906 году был сослан в Сибирь, после освобождения жил за границей, а вернувшись домой, отошел (как и Красин) от политики.

В 1918 году Соломон (опять-таки как Красин) снова примкнул к большевикам, работал во внешнеторговых организациях за границей, а в 1923-м стал невозвращенцем. Поселился в Бельгии, где написал и издал мемуары «На советской службе» (в постсоветской России книга издана под более «завлекательным» названием «Среди красных вождей») и «Ленин и его семья». Смерть в 1934 году помешала ему закончить книгу о Красине, которая была передана его вдовой в Русский заграничный архив в Праге и после войны попала в Москву (ныне хранится в ГАРФ). Жизнь Соломона была полна болезней и бедности, поэтому в его книге то и дело прорывается зависть к более успешному другу, с которым он под конец решительно разошелся. Утверждая, что он «пишет только правду», мемуарист на деле нередко путает факты или сознательно искажает их, чтобы представить своего героя в невыгодном свете. При этом его книга полна интересных сведений о жизни Красина, который доверял Соломону многое из того, что скрывал от других.

Об отце своего друга Георгий Александрович пишет следующее: «Безукоризненно честный Б.И. Красин, став начальником округа (уезда), повел самую беспощадную войну со взяточничеством в полиции. Но, увы, эта борьба оказалась ему не под силу, и чиновники, без различия ведомств, все дружно сплотились и объединились против „опасного“ реформатора. <..> Началось дело. Б.И. Красина предали суду, предварительно уволив со службы и заключив в тюрьму. В результате Борис Иванович был лишен чинов, орденов, дворянского звания и приговорен к вечной ссылке в Восточную Сибирь. Тщетны были все хлопоты, все апелляции, требования о пересмотре дела. Тщетно сыновья Бориса Ивановича, Леонид и Герман, подавали прошения и настаивали на невиновности отца и требовали „повального обыска“ (т. е. опроса всех жителей округа). <..>

Б.И. Красин мужественно нес свой тяжелый крест, чему немало содействовала его семья, обожавшая и носившая на руках невинного страдальца. Необходимо отметить, что в ссылке все относились весьма сочувственно к злосчастной участи старика, этого лишенного прав состояния ссыльнопоселенца. Не говоря уже о прогрессивном иркутском обществе и либеральном чиновничестве, даже сам генерал-губернатор Восточной Сибири А.Д. Горемыкин старался, чем мог, облегчить судьбу старика. Он хорошо знал причину и все махинации осуждения Бориса Ивановича и сам несколько раз делал шаги к пересмотру его дела, но всегда наталкивался на неустранимые препятствия и решительный отказ. Вся та клика, которая возбудила это клеветнческое дело, была на страже, и многие ее участники достигли уже до степеней известных»[60].

Георгий Соломон

Во время суда над Красиным-старшим Соломона в Сибири не было, и он явно рассказывал эту историю со слов своего друга Леонида и самого Бориса Ивановича, с которым познакомился в Иркутске. Можно не сомневаться, что Красин, горячо любивший отца (как и других членов своей семьи), искренне верил в его невиновность и защищал всеми силами. Вероятно и то, что эта история, о которой умалчивает большинство его биографов, глубоко повлияла на юношу, убедив его в том, что существующие в империи порядки несправедливы и подлежат разрушению. Такую же роль в жизни красинского ровесника Владимира Ульянова сыграла казнь в том же году его любимого брата Александра. Конечно, в ту пору Леонид еще ничего не знал о революционном движении, но первый шаг к участию в нем был сделан в зале губернского суда, где прозвучал приговор отцу.

В виновность отца он не верил еще и потому, что хорошо знал о скромном достатке родителей, никак не совместимом с теми масштабными поборами, о которых говорилось на суде. После осуждения Красина-старшего материальное положение семьи с тремя несовершеннолетними детьми стало на какое-то время совсем плачевным. Болезненным для нее оказалась и потеря социального статуса, неизбежно связанная с лишением чина и дворянства. Называя Леонида Красина дворянином, его биографы заблуждаются. Его отец только в 1885 году получил чин коллежского асессора, дававший право на дворянство, но личное, а не потомственное. Вероятно, он не успел даже его оформить – во всяком случае, в списках дворян Тобольской губернии его фамилии нет. Таким образом, его сыновья не имели никаких прав на дворянское звание, хотя позже Леонид не раз «играл» дворянина, вращаясь в светском обществе, – конечно же, для блага революции. Все отмечают его отменные манеры, умение одеваться и знание этикета, но это объясняется не «благородным» происхождением, а быстрой обучаемостью и врожденным обаянием.

Эти качества Красин, очевидно, заимствовал у отца, о чем пишет Т. О'Коннор: «Леонид унаследовал от матери стремление к лидерству, от отца – довольно красивую внешность и общительный характер»[61]. Так и было: несмотря на важный полицейский чин Бориса Ивановича, тон в семье всегда задавала Антонина Григорьевна. Красин одинаково сильно любил обоих родителей, о чем позже писал: «Вспоминая о покойных отце и матери, я не знаю, кому из них приписать большую заслугу в создании той исключительно здоровой и необыкновенной по тем временам обстановки, полной свободы и вместе с тем участливого, заботливого руководства, которым мы, братья и сестра, пользовались в семье, пока не начали становиться на собственные ноги»[62].

После пяти лет, проведенных с семьей, им снова пришлось расстаться: летом 1887 года, когда Леонид сдавал выпускные экзамены, а Герман оканчивал шестой, предпоследний класс Александровского училища, остальные Красины вслед за высланным отцом уехали в Иркутск. Леониду предстояло увидеться с ними только через восемь долгих лет, за которые он превратится из вступающего в жизнь юноши в опытного инженера и не менее опытного бойца революции. А пока что он 15 июня получил аттестат с «пятерками» по всем предметам, включая поведение. Под влиянием И. Словцова и учителя химии Ф. Бачаева он решил учиться на химика и подал прошение о зачислении в лучшее учебное заведение этого профиля – Петербургский технологический институт. Бачаев сам окончил этот вуз и сумел внушить ученикам представление о нем как об «идеале человеческого счастья и благополучия», а студентов-технологов считать «сверхъестественными существами, которым открыта любая дорога»[63].