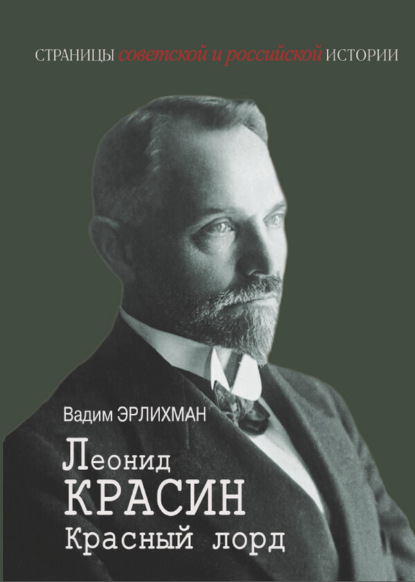

Полная версия:

Леонид Красин. Красный лорд

Жившая в Англии дочь Красина Людмила Матиас вспоминает даже, что видела изданную в СССР книгу, где о ее отце говорилось как о «ренегате большевизма». Это явная ошибка: формально Красин оставался «видным деятелем Коммунистической партии и ветераном революции», но фактически его, по Оруэллу, объявили «небывшим».

* * *Разоблачение культа личности вернуло из небытия многих деятелей революционного движения, в том числе и Красина. Уже в конце 50-х его имя стало появляться в опубликованных воспоминаниях таких ветеранов партии, как Н. Крупская, Г. Кржижановский, Н. Буренин. В начале следующего десятилетия одновременно появились посвященные Красину книги Р. Карповой[21] и Б. Могилевского[22]; последний, один и в соавторстве, написал на эту тему целых три книжки. В 1968 году вышли книга Б. Кремнева о Красине в серии «ЖЗЛ»[23] и исследование С. Зарницкого и Л. Трофимовой «Советской страны дипломат»[24], посвященное его дипломатической работе. Эти и другие книги и статьи о Красине рисовали его истинным «бойцом ленинской гвардии», лишенным страха и сомнений твердокаменным большевиком; при этом «неудобные» факты его жизни (например, разногласия с Лениным) просто опускались. Особых находок авторы книг не совершали, просто пересказывая с разной степенью беллетризации воспоминания героя и его современников.

Входило это в задачу авторов или нет (думается, вряд ли), но созданный ими образ Красина оказался удивительно созвучен эпохе «оттепели» с ее поисками «социализма с человеческим лицом». Это было лицо Красина – элегантного, яркого, вольнодумного, так непохожего на партийных вождей 60-х. Не случайно именно тогда он впервые стал героем художественной книги, во многом вернувшей ему популярность. Речь идет о романе Василия Аксенова «Любовь к электричеству», который вышел в 1971 году в основанной «Политиздатом» серии «Пламенные революционеры». Цель серии была двоякой: с одной стороны, «очеловечить» и романтизировать образы революционных деятелей прошлого (прежде всего большевиков), с другой – отвлечь популярных и не слишком довольных властью авторов «в сторону от злободневных тем, чтобы не писали о современных делах, не описывали реальную советскую действительность, а ушли в историю и там копались»[25]. Любовь к истории, как говорят, подогревалась щедрыми гонорарами, что было немаловажно для фрондирующих писателей вроде Аксенова, которых в те годы печатали редко и неохотно.

Если вначале автор согласился только ради гонорара, то постепенно личность Красина его увлекла. Легендарный революционер оказался (или показался Аксенову) близким его любимым героям – остроумным авантюристам, игрокам с опасностью. Его книга – рассказ лишь о нескольких годах жизни героя, посвященных подпольной большевистской работе. Притом рассказ совершенно фантастический, полный вымышленных лиц, событий и документов, хоть и отражающий основные этапы тогдашней красинской биографии. Роман написан по-аксеновски ярко и карнавально (можно привести хотя бы фамилии отрицательных героев – Луев, Шаринкин, Ехно-Егерн), но поднимает и серьезные проблемы. В нем показана трагичность революции, в которой гибнут молодые представители семьи Бергов (намек на семью фабриканта Шмита), причем смысл их гибели только в том, что их деньги по завещанию достаются партии. Сам Красин исподволь представляется не только героем революции, но и ее жертвой, новым Фаустом, которого заманивает в свои сети Ленин-Мефистофель.

Вскоре Аксенов эмигрировал, его книга не переиздавалась много лет, а Красин между тем продолжал занимать свое место в коммунистическом пантеоне. Им интересовались и зарубежные исследователи – в основном в контексте отношений СССР с западными странами, у истоков которых он стоял. В 1992 году американский историк Тимоти О'Коннор выпустил первую англоязычную книгу о Красине, которая до сих пор остается лучшей его биографией. Эта объективная, написанная на базе множества источников и к тому же неплохо переведенная работа имеет, однако, два недостатка. Во-первых, она (как, впрочем, и большинство исторических трудов) практически не касается личности Красина, его быта и личной жизни, во-вторых, написана еще в советские годы и, разумеется, не учитывает документов, открытых или рассекреченных в более поздний период.

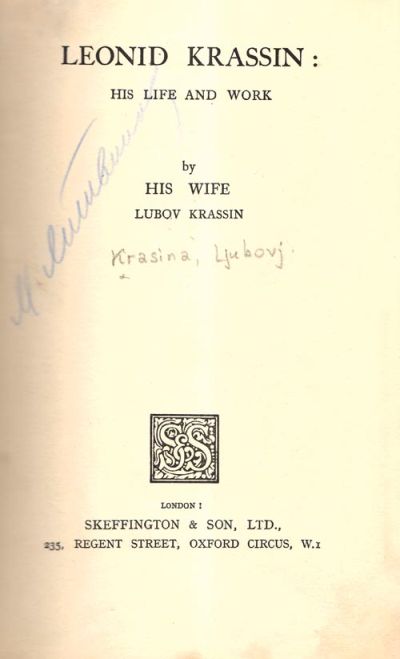

Между тем эти документы освещают нашего героя с новой, непривычной стороны. Речь идет, прежде всего, о его письмах жене Л.В. Красиной (Миловидовой), переданных ею в Международный архив социальной истории в Амстердаме. Эти письма, опубликованные Ю. Фельштинским и Г. Чернявским в журнале «Вопросы истории»[26], рисуют Красина вовсе не «верным ленинцем», а едким критиком политики большевиков, отправившим жену и детей за границу, подальше от большевистской России, которой он сам служил на высоких постах. В те же годы историк В. Генис отыскал в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и частично опубликовал посвященную Красину рукопись его старого друга, эмигранта из СССР Георгия Соломона, где содержится множество занимательных подробностей из жизни нашего героя как в молодости, так и в последние годы жизни[27]. Нужно добавить, что в 90-х годах в России стали доступны изданные в Лондоне на английском языке мемуары вдовы Красина[28], а также воспоминания советских невозвращенцев С. Либермана, А. Нагловского и М. Ларсонса (Лазерсона)[29], где Красину также уделено немало места. Еще один источник – его переписка с М. Горьким и материалы, касающиеся их отношений, также обнародованные относительно недавно[30].

Падение интереса историков к большевистским лидерам в постсоветские годы отразилось и на Красине: за последние 30 лет ему посвящена всего одна монография, написанная С.С. Хромовым[31]. Как и говорится в названии, это именно «страницы» биографии героя, охватывающие несколько постсоветских лет, причем только в аспекте его отношения к иностранным концессиям и кредитам. Правда, в приложении автор приводит весьма интересные письма Красина его второй, гражданской жене Тамаре Миклашевской, написанные в 20-х годах и хранящиеся у их потомков: позже эти письма из семейного архива появились в более полном варианте в «Вопросах истории»[32]. Эта находка показывает, что в государственных и личных архивах до сих пор могут отыскаться документы, касающиеся Красина и позволяющие его и без того яркому образу заиграть новыми гранями.

Впрочем, новые грани уже «открыли» нам те самые 90-е годы с их дешевой сенсационностью и оголтелым антикоммунизмом. Соединившись, они породили целый вал публикаций в прессе, а потом и в Интернете, где Красин оказывается уже не «пламенным революционером», а террористом, уголовником и шпионом. Авторы этих книг и статей берут из документов царской охранки, мемуаров эмигрантов 20-х годов и книг современных историков всё, что может скомпрометировать Красина, а такого вполне достаточно. Он и правда делал бомбы для терактов, создавал дружины боевиков, пытался печатать фальшивые деньги и ввозить в Россию оружие из-за границы. Но все это следует рассматривать в историческом контексте, в рамках кровавого революционного противоборства, участников которого можно осуждать, но нельзя навязывать им мелкоуголовные ярлыки нашего времени. Часто в подобных публикациях содержится и прямая ложь – например, обвинение Красина в убийстве Саввы Морозова, якобы подтвержденное родственниками последнего (об этом будет рассказано далее). Или то, что Красин будто бы убил в Таганской тюрьме юного фабриканта Николая Шмита, чтобы отдать его деньги партии. Наш герой при этом предстает неким всемогущим ниндзя, способным проникнуть в запертую тюремную камеру, не запачкав манжет – а манжеты у него всегда были безукоризненно чистыми.

Запрещенная в СССР книга вдовы Красина из библиотеки М. Литвинова. Титульный лист

Оставив шутки, следует сказать, что биографии людей (и не только знаменитых) всегда вплетены в историю, поэтому искажение этих биографий создает извращенное, уродливое восприятие прошлого в целом, не совместимое ни с патриотизмом, ни с простым здравомыслием. Жизнь Красина, как и других руководителей и активистов большевистской партии, нуждается в новом, внимательном прочтении на основе всех имеющихся документов. Не претендуя на то, что эта книга является именно таким прочтением, хочется верить, что она станет ступенькой к постижению жизни и судьбы одного из самых интересных деятелей российского ХХ века.

Часть первая

Волонтер революции (1870–1902)

Глава 1

Посередине Азии

«Я родился 15 июля 1870 года в маленьком степном городке Западной Сибири, городе Кургане, выросшем за последние перед войной десятилетия в крупный центр сибирского маслоделия, торговли хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами. Детство протекало большей частью в деревне, на берегах Тобола, Ишима, Туры. Этому, а также идеальной семейной обстановке я обязан крепким здоровьем, которое помогало без большого ущерба переносить превратности последующей жизни», – писал Красин в автобиографических заметках[33].

Заметки были написаны в 1924 году по настоянию Истпарта – Комиссии по истории Октябрьской революции и ВКП(б), которая, по словам Красина, преследовала его «как неотступный кредитор». Характерен этот финансовый термин, как и то, что в первых же строках воспоминаний он пишет о маслоделии и торговле хлебом. О деньгах, расходах, ценах на товары и тому подобных предметах он упоминал всегда – от детских писем родителям до переписки с близкими в финале жизни. Это говорит не о скаредности, а о деловой натуре прирожденного инженера, предпочитавшего лирике цифры и факты. Часто его, ценившего время и деньги, называли «русским европейцем», но вместе с тем он был истинным сибиряком, сильным, щедрым и размашистым, мерившим всё громадными пространствами родного края.

Фамилия Красин не слишком распространена, но с давних пор известна по всей России. Происходит она от слова «красный», то есть «красивый» (рифма «Красин – прекрасен» преследовала нашего героя от юности до Маяковского, который ее прославил), встречалась у крестьян, купцов, священников. Нередко ее носили евреи, поэтому к ним порой причисляют и нашего героя (а известного диссидента 70-х Виктора Красина без всяких оснований считают его внуком). Судя по тому, что предки Красина получили эту фамилию еще в XVIII веке, они были не крестьянами, а представителями привилегированного сословия – дворянского или духовного. Первым известным из них был Василий Ефимович Красин, приехавший в Сибирь в конце указанного столетия. Брат Леонида Герман Красин сообщал, что он происходил «из дворян Орловской губернии», но его служебный формуляр содержит другую информацию – «выходец из духовного звания». В том же формуляре можно найти дату его рождения – 1769 год[34]. Вскоре после открытия в 1783 году Санкт-Петербургской учительской семинарии Василий поступил в нее и, отучившись четыре года, получил диплом учителя народных школ без уточнения предмета. О его месте рождения ничего не известно – возможно, это и правда была Орловская губерния, хотя она, как и другие губернии, была создана только в 1796 году.

По распределению Василий Ефимович попал в Колывань – только что основанный на Сибирском тракте город (ныне поселок) недалеко от нынешнего Новосибирска. Там он преподавал в местном народном училище «рисовальное искусство», но скоро как один из немногих грамотных людей в тех краях был взят на чиновничью должность. В конце 1790-х годов он в довольно высоком чине коллежского асессора служил в канцелярии Комиссии об учреждении училищ в Тобольске. В 1804 году его карьера претерпела новый поворот: уйдя со службы, он был выбран на три года судьей Красноярского уездного суда. После этого он вернулся из Красноярска в Тобольскую губернию и был назначен городничим в ее крупнейший город – Тюмень. Это говорило о немалом авторитете, которым экс-чиновник, не достигший еще 40 лет, пользовался в губернских учреждениях. Известно, что городничие в то время назначались в уездные города из отставных чиновников и ведали городской администрацией и полицией. В 1812 году Красин был переведен на ту же должность в другой город той же губернии – Ишим. Там он получил взыскание «за нехватку соли в государственных запасных магазинах»[35]. В 1817 году Василий Ефимович оставил службу, женился и стал отцом двух сыновей; больше о нем ничего не известно.

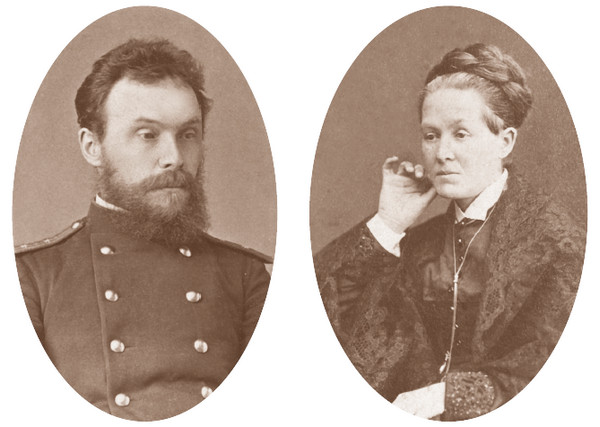

Супруги Красины – Борис Иванович и Антонина Григорьевна. [ГАРФ]

В семье Красиных родоначальника помнили плохо; Герман Борисович в воспоминаниях ошибочно называет его Василием Ивановичем и пишет, что он был городничим в Тюмени в 1825 году[36]. Как бы то ни было, его старший сын рано умер, а младший, Иван, пошел по стопам отца, став судебным чиновником, а потом и судьей в Тобольске. Герман Красин пишет: «Мы застали его еще в живых, вполне бодрым, но уже малоработоспособным, жившим вместе с нами на иждивении отца, причем первое время он служил у него же в качестве „писца“»[37]. От жены (вероятно, тоже рано умершей, поскольку внуки о ней ничего не знали) у него был единственный сын Борис, родившийся в 1846 году в Тобольске.

В советских биографиях Красина всегда писали, что он происходил из семьи мелкого чиновника, да и Герман отмечал, что их отец «служил в городе Кургане на маленькой административной должности». Это было не совсем так: порой Борис Иванович занимал должности весьма значительные, и вообще его жизнь, как и у его деда, была полна перепадов и перемещений. Поступив в Тобольскую гимназию, он ушел из шестого класса по болезни (врожденный порок сердца), а в 1864 году подал губернатору прошение об определении его на чиновничью службу. В июне того же года он поступил в штат губернского правления, а в феврале 1867 года был переведен столоначальником (то есть начальником отдела) в Курганский окружной суд[38]. Но уже в июне его должность сократили, и молодой чиновник остался без места. В январе следующего года ему предложили перейти на полицейскую службу, которой он посвятил с тех пор почти всю жизнь.

Сначала Борис Иванович был назначен надзирателем Курганского полицейского управления. Очень скоро, 11 ноября 1867 года, он обвенчался в городской Троицкой церкви с купеческой дочкой Антониной Григорьевной Кропаниной. Те же советские биографии именуют ее «крестьянской дочерью», в чем нет большого лукавства: дед новобрачной и правда был крестьянином, но отец в 1856 году вступил в купеческое сословие и владел самой большой в Кургане скобяной лавкой. 5 июля 1869 года у молодых супругов родился первенец Глеб, который уже 22 сентября умер «от поноса», как тогда простодушно писали в документах.

Следующий сын родился 15 июля 1870 года и вскоре был окрещен священником о. Василием (Гвоздицким) в той же Троицкой церкви. В метрической книге Тобольской духовной консистории можно прочитать: «Леонид, родился 15, крещение 19 июля. Родители его: Курганского Полицейского Управления надзиратель Борис Иванович Красин и законная жена его Антонина Григорьевна, оба православные. Восприемники: Смолинской волости крестьянин Александр Яковлевич Карпов и купеческая жена Параскева Константиновна Пономарева»[39].

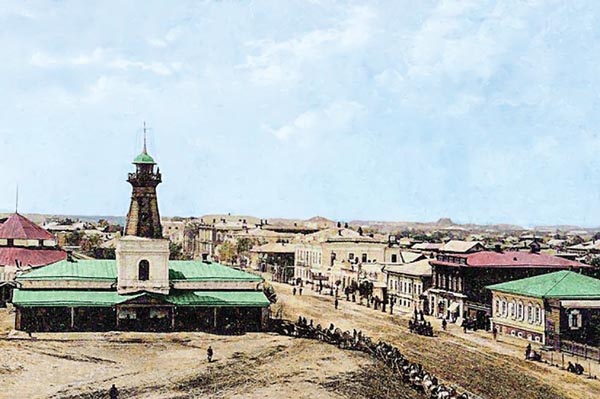

* * *Жители Кургана до сих пор гордятся Леонидом Красиным как самым знаменитым местным уроженцем. В городе ему установлен памятник, его именем названы улица и площадь. К моменту его рождения Курган уже почти сто лет имел городской статус (с 1782 года), но проживало там немногим более 5000 человек, имелись две церкви и десяток каменных домов. Город стоял на реке Тобол, посреди обширной и уже частично распаханной степи, поэтому был важным центром торговли сельскохозяйственными продуктами – хлебом, салом, маслом и т. д. Когда малышу исполнилось три месяца, в октябре 1870 года, отец получил должность следственного пристава в Тюменском окружном полицейском управлении, и семья уехала в Тюмень – за 200 километров, что по сибирским меркам совсем немного. На этом переезды не кончились: уже 10 февраля следующего года Борис Иванович был переведен на должность земского заседателя Курганского окружного полицейского управления. На этот раз семья перебралась в село Мостовское (ныне Мало-Мостовское), где 19 сентября у них родился еще один сын – Герман. Частота перемещений Красина-старшего была типичной для тех лет, когда Россию сотрясали реформы и учреждения, в том числе полицейские, постоянно переформатировались.

Курган в конце XIX века. Открытка

Конечно, перемещения по службе были далеко не главной заботой Бориса Красина: в Сибири с ее громадными расстояниями и большим количеством «социально опасного элемента» полицейская служба была особенно трудной и опасной. Так, 11 ноября того же 1870 года кто-то из засады выстрелил в него дробью, но только оцарапал. Преступника не нашли, земскому заседателю, чья жизнь подверглась реальной угрозе, была вынесена благодарность («особенная признательность»), а генерал-губернатор Западной Сибири пожаловал ему 25 рублей. Отличившийся служака был переведен 15 мая 1872 года земским заседателем в сам Курган, но семью с собой не повез – она осталась в недалеком Мостовском, куда он сам приезжал на выходные. Дел у него хватало: тем летом он с землемером Шмурыгиным проводил освидетельствование лесосек, уничтоженных пожаром в Илецко-Иковских дачах. Осенью его ждало новое ответственное поручение – расследование конфликта крестьян Ялымской волости с заезжими киргизами (то есть казахами), в ходе которого погибли двое степняков.

Герман Борисович вспоминал: «Служба отца была до крайности тяжелой, целыми неделями приходилось ему разъезжать по округу, подчас по полному бездорожью, ходить в облавы, работать на пожарах, ликвидировать по праздникам публичные „бои“ и пр. и пр. Не раз подвергался он смертельной опасности; нажил себе жесточайший ревматизм и явный порок сердца, ежечасно угрожавший ему смертью.

Много ярких, незабываемых впечатлений и посейчас живет в памяти с тех времен. Часто приходилось нам, кочуя, а иногда и при служебных разъездах отца ездить по сибирским трактам и дорогам: отец побаивался иногда умереть внезапно от разрыва сердца и брал которого-нибудь из нас с собой. Тут уж насмотришься, бывало, всячины и даже в ненастную погоду, в закрытой повозке, цепляешься ручонками за кожаный фартук и выглядываешь в какую-нибудь щелку, чтобы видеть хотя бы подвязанный калачиком хвост пристяжной. Кто не ездил по российским просторам на тройках, настоящих ямщицких тройках с колокольцами, с людьми, которые „жили на кнуте“ (т. е. промышляли извозом), кто не слышал бесконечно разнообразной, непрерывной песни колокольцев на езде и таинственного перезвона их в полнейшей тишине на остановках, кто не знает, что значит непроезжий путь и что значит „дорога, как карта“, тот не знает подлинной сырой земли и не испытал никакого настоящего удовольствия. От этого звона, от бешеной подчас хватки ретивых коней замирало сердчишко, напрягались воображение и воля…»[40]

В феврале 1873 года семья в очередной раз переехала на новое место: ее главу перевели заседателем в Курганское окружное полицейское управление, и он перевез жену и детей в соседнее с городом село Белозерское. Здесь Красин-старший получил новую благодарность от губернатора «за успешные действия по взысканию недоимок» (1875), а потом еще одну – «за усердие и вполне серьезное и внимательное отношение к отправлению служебной деятельности» (1877). После этого его в виде повышения назначили помощником окружного исправника в Ишим, куда пришлось перебраться и его семье, навсегда покинув родной Курган. Герман вспоминает: «Припоминаю, как по приезде в город Ишим из сравнительно очень мирной деревенской обстановки, когда мне было лет 6–7, наслушавшись за день рассказов о тогдашнем ишимском быте, я задал потом на сон грядущий настоящий концерт на тему: „Как же мы будем здесь жить? Нас зарежут“. Обстановка здесь была действительно не из особенно приятных: грабежи, убийства были явлением заурядным»[41].

Однако оказалось, что дурная слава Ишима преувеличена: братьев Красиных там никто не тронул, а через несколько лет они уехали учиться в Тюмень (об этом ниже). В конце 1882 года за ними последовала вся семья: 22 ноября Борис Иванович был назначен тюменским окружным исправником – начальником полиции всего громадного Тюменского округа. Это была уже весьма высокая должность с большими полномочиями. 8 мая 1885 года он был произведен в коллежские асессоры, имея к тому времени уже два ордена – Святой Анны III степени и Святого Станислава III степени. В год получал 735 рублей жалованья и столько же «столовых»[42], что было по тем временам немало. Однако Герман писал: «Семья была большая. Заработка отца едва хватало на удовлетворение ее потребностей, но это имело свою хорошую сторону, приучая с детства рассчитывать свои силы и ресурсы и жить не свыше того, что имеешь»[43]. Семья и правда продолжала расти: в 1875 году Антонина Григорьевна родила дочь Софью, годом позже – сына Александра, а в 1884 году в семье появился еще один, последний сын Борис.

Леонид Красин в автобиографических заметках вспоминает детство куда более кратко: «Детство, проведенное среди природы, на берегах могучих сибирских рек, в бесконечных лесах и травянистых степях и лугах Сибири, с ранних лет заложило во мне большое влечение к естественным наукам». Здесь память его явно подводит: «могучими» Тобол и Ишим, на берегах которых он рос, можно назвать только в пору весеннего разлива.

О жизни их семьи Герман пишет: «Всеми семейными делами управляла всецело мать – женщина очень умная и деловитая. Для нас она была, в полном смысле слова, мамой, доброй, любящей, заботливой и умелой. Она умела нас и накормить, и обшить, сделать все, что нужно, в болезни и пр. Впоследствии она превратилась в „бабушку“ и в этом звании так или иначе пестовала до самой своей смерти (5 ноября 1914 года) даже и нас, взрослых, в особенности же старшего своего сына Леонида, который стал уже Никитичем и который всегда доставлял ей больше всего хлопот благодаря неугомонному своему характеру»[44].

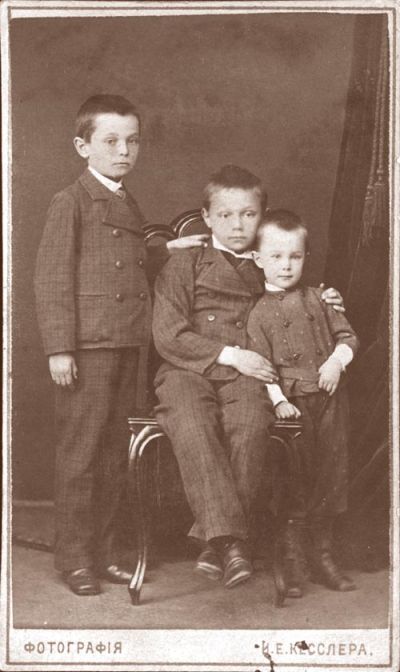

Леонид Красин (слева) с братьями Германом и Александром. [ГАРФ]

Дед будущего революционера по матери Григорий Иванович Кропанин жил в Кургане в большом деревянном доме, где кое-как размещались его 11 отпрысков, из которых Антонина, мать Леонида, была самой младшей (она родилась 1 марта 1850 года). Деда братья Красины не вспоминали: в гости он их не звал, поскольку в доме и так было тесно, и особой приветливостью не отличался. Зато они очень любили брата матери Ивана Григорьевича, которого часто навещали. О нем Герман пишет: «Дядя звал нас „стариками“ и был нам большим приятелем не только потому, что был наидобрейшим человеком, но и потому, что был большим „ученым“ и затейником: он интересовался всякого рода науками и техникой и хотя никогда ничему путем не учился (негде было), но был и фотографом, и естествоиспытателем, и рыболовом, и птицеловом, и пр. и пр. Ко всему этому он был философ-толстовец и зачастую рассказывал очень интересные вещи по поводу всяких происходивших событий»[45]. Герман вспоминает также, что они с братом помогали дяде печатать на принесенном из полицейского управления (явно с согласия их отца) гектографе известный трактат Толстого «В чем моя вера?».

* * *О детстве нашего героя – а это, как известно, важнейший период в жизни человека, когда формируются его характер и привычки, – мы знаем только со слов его брата Германа. Поэтому снова процитируем его талантливо написанные воспоминания:

«Раннее детство – лет до 6–7 – провели мы в деревне. Житье было великолепное: родители нас любили, обращались с нами и отец, и мать, как со взрослыми, и давали нам большую свободу, наблюдая только, чтобы не попали мы в какую-либо беду – в реку, под колеса и т. п. О наказаниях мы не имели понятия и получали только по временам за какое-либо „дело“ соответствующее внушение, в особенно „тяжких“ случаях даже и от отца. Баловать нас не баловали, ибо родители жили вообще скромно; но если, например, один бывал именинник, то и другой тоже „именинничал“ и получал подарки наравне. Мы были погодками и все время были вместе. Тон задавал, конечно, Леонид, я же был не только моложе, но и потише его и был как бы его ассистентом. Он был очень предприимчивый и смелый мальчуган, шалуном однако же никогда не был, и приключавшиеся проказы имели обычно какое-либо обоснование. Больше всего хлопот матери доставляла его чрезвычайная любознательность и подвижность: того и гляди удерет в какую-нибудь экскурсию с деревенскими ребятами или самостоятельно со своим помощником, т. е. со мной.

Между собой жили мы дружно, и в памяти почти совсем не осталось воспоминаний о ссорах; помню только, что один раз за столом были какие-то жесты вилками, и нам было обещано лишить нас этого орудия. И был еще второй случай, гораздо более серьезный: в первый приезд отца в Тюмень, когда нам было уже лет по 7–8, мы, должно быть, порядочно повздорили между собой и подрались, но только помню, что от мамы последовало серьезнейшее внушение; я помню ее строгое и огорченное лицо и категорическое заявление, что если мы и впредь будем себя вести так же, то ей таких детей не нужно и мы можем уходить на все четыре стороны; помню, как сильно мы приуныли, собрали себе узелки, вышли на крыльцо и стали совещаться, куда же нам теперь идти? Помню и радостное чувство, испытанное при последовавшем тут же возвращении в родительское лоно. Вообще, как просты и дружественны ни были отношения наши с отцом и матерью, мы все же инстинктивно понимали, что „шутки шутить“ с ними никак нельзя»[46].