Полная версия:

Верная Богу, Царю и Отечеству. ВОСПОМИНАНИЯ

– Знаете ли, что Государь на смотру произвёл всех юнкеров в офицеры и приказал полкам возвращаться в столицу на зимние квартиры!

По этому поводу среди военных агентов поднялся страшный переполох: все посылают телеграммы своим правительствам. «У нас война!» – говорили присутствующие. Вернувшись к Государыне, я рассказала о происшедшем. Известие это её очень расстроило, и она не могла понять, под чьим давлением Государь решился на этот шаг. Государя я так и не дождалась, так как он вернулся очень поздно.

Дни до объявления войны были ужасны; видела и чувствовала, как Государя склоняют решиться на опасный шаг51; война казалась неизбежной. Императрица всеми силами старалась удержать его, но все её разумные убеждения и просьбы ни к чему не привели. Играла я ежедневно с детьми в теннис; возвращаясь, заставала Государя бледного и расстроенного. Из разговоров с ним я видела, что и он считает войну неизбежной. Но он утешал себя, говоря, что война укрепит национальные и монархические чувства, что Россия после войны станет ещё более могучей, что это не первая война и т. д. В это время пришла телеграмма от Распутина из Сибири, где он лежал раненый, умоляя Государя: «Не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим, и что положат до последнего человека». Государя телеграмма раздражила, и он не обратил на неё внимания. Эти дни я часто заставала Государя у телефона (который он ненавидел и никогда не употреблял сам): он вызывал министров и приближённых, говоря по телефону внизу из дежурной комнаты камердинера.

Когда была объявлена общая мобилизация, Императрица ничего не знала. Я пришла к ней вечером и рассказывала, какие раздирающие сцены я видела на улицах при проводах жёнами своих мужей. Императрица мне возразила, что мобилизация касается только губерний, прилегающих к Австрии. Когда я убеждала её в противном, она раздражённо встала и пошла в кабинет Государя. Кабинет Государя отделялся от комнаты Императрицы только маленькой столовой. Я слышала, как они около получаса громко разговаривали; потом она пришла обратно, бросилась на кушетку и, обливаясь слезами, произнесла:

– Всё кончено, у нас война, и я ничего об этом не знала!

Государь пришёл к чаю мрачный и расстроенный, и этот чай прошёл в тревожном молчании.

Последующие дни я часто заставала Императрицу в слезах. Государь же был лихорадочно занят. Их Величества получили телеграмму от Императора Вильгельма, где он лично просил Государя, своего родственника и друга, остановить мобилизацию, предлагая встретиться для переговоров, чтобы мирным путём окончить дело. История после разберётся, было ли это искреннее предложение или нет. Государь, когда принёс эту телеграмму, говорил, «что он не имеет права остановить мобилизацию, что германские войска могут вторгнуться в Россию, что, по его сведениям, они уже мобилизованы», и «как я тогда отвечу моему народу?» Императрица же до последней минуты надеялась, что можно предотвратить войну. 19 июля вечером, когда я пришла к Государыне, она мне сказала, что Германия объявила войну России; она очень плакала, предвидя неминуемые бедствия. Государь же был в хорошем расположении духа и говорил, что чувствует успокоение перед совершившимся фактом, что «пока этот вопрос висел в воздухе, было хуже»!

Посещение Их Величеств Петербурга в день объявления войны, казалось, совершенно подтвердило предсказание Царя, что война пробудит национальный дух в народе. Что делалось в этот день на улицах, уму непостижимо! Везде тысячные толпы народа, с национальными флагами, с портретами Государя. Пение гимна и «Спаси, Господи, люди Твоя». Никто из обывателей столицы, я думаю, в тот день не оставался дома. Их Величества прибыли морем в Петербург. Они шли пешком от катера до Дворца, окружённые народом, их приветствующим. Мы еле пробрались до Дворца; по лестницам, в залах, везде толпы офицерства и разные лица, имеющие приезд ко Двору. Нельзя себе вообразить, что делалось во время выхода Их Величеств. В Николаевском зале был отслужен молебен, после которого Государь обратился ко всем присутствующим с речью. В голосе его вначале были дрожащие нотки волнения, но потом он стал говорить уверенно и с воодушевлением. Окончил речь свою словами, что «не окончит войну, пока не изгонит последнего врага из пределов русской земли». Ответом на эти слова было оглушительное «ура», стоны восторга и любви; военные окружили толпой Государя, махали фуражками, кричали так, что казалось, стены и окна дрожат. Я почему-то плакала, стоя у двери залы. Их Величества медленно продвигались обратно, и толпа, невзирая на придворный этикет, кинулась к ним; дамы и военные целовали их руки, плечи, платье Государыни. Она взглянула на меня, проходя мимо, и я видела, что у неё глаза полны слёз. Когда они вышли в Малахитовую гостиную, Великие Князья прибежали звать Государя показаться на балконе. Всё море народа на Дворцовой площади, увидав его, как один человек опустилось перед ним на колени. Склонились знамёна, пели гимн, молитвы… все плакали… Таким образом, среди чувства безграничной любви и преданности Престолу – началась война.

Их Величества вернулись в Петергоф в тот же день, и вскоре Государь уехал провожать на фронт разные части войск. Государыня, забыв свои недомогания, занялась лихорадочно устройством госпиталей, формированием отрядов, санитарных поездов и открытием складов Её имени в Петрограде, Москве, Харькове и Одессе. Я же проводила на войну дорогого, единственного брата…

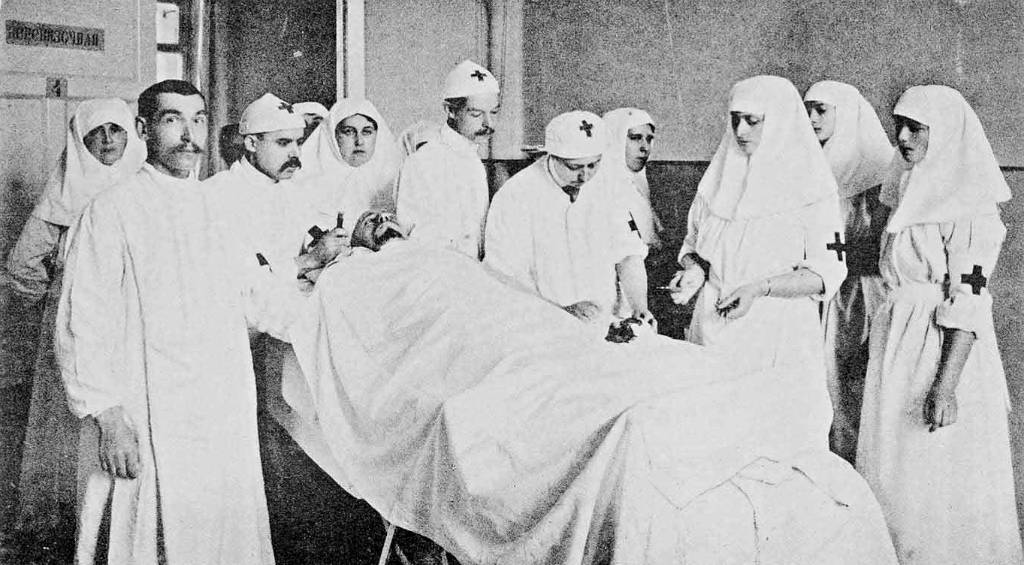

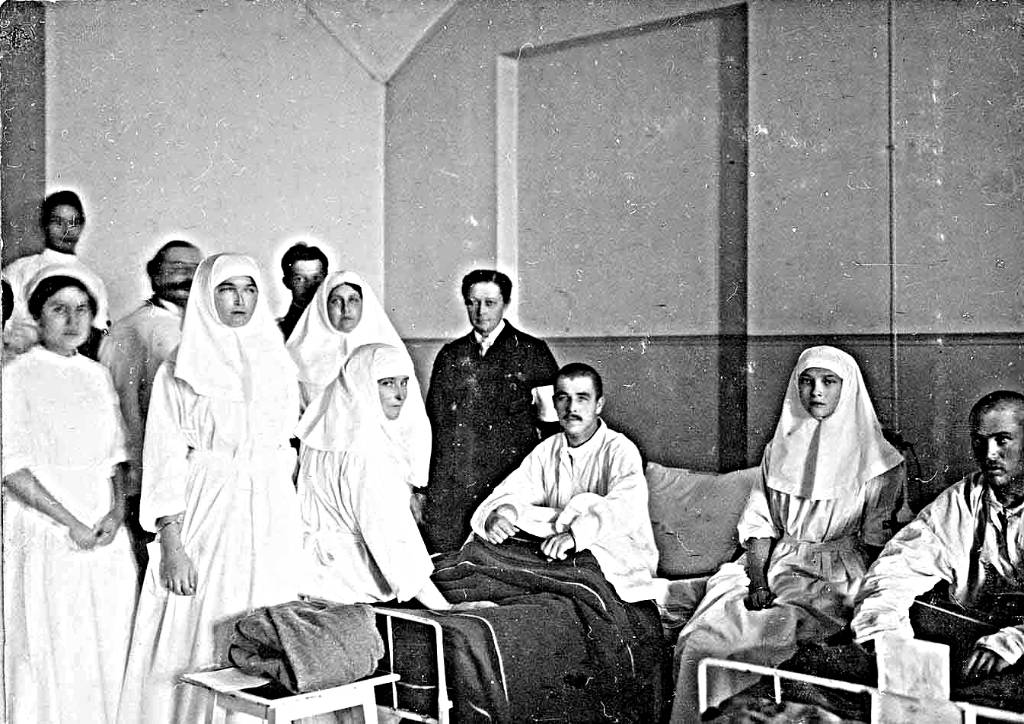

Переехали в Царское Село, где Государыня организовала особый эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах. Обслуживали эти лазареты около 10 санитарных поездов Её имени и имени детей. Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, Императрица решила лично пройти курс сестёр милосердия военного времени с двумя старшими Великими Княжнами и со мной. Преподавательницей Государыня выбрала княжну Гедройц, женщину-хирурга, заведовавшую Дворцовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней и для практики поступили рядовыми хирургическими сёстрами в первый оборудованный лазарет при Дворцовом госпитале, дабы не думали, что занятие это было игрой. Опишу одно такое утро. В 9 ½ час. мы приехали в госпиталь и тотчас же приступали к работе – перевязкам, часто тяжело раненных. Государыня и Великие Княжны присутствовали при всех операциях. Стоя за хирургом, Государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны. Объясняю себе тем, что она была врождённой сестрой милосердия. Великих Княжон оберегали от самых тяжёлых перевязок, хотя Татьяна Николаевна отличалась удивительною ловкостью и умением.

Фото 46. Государыня Императрица Александра Федоровна на перевязке. Рядом хирург княгиня Гедройц.

Выдержав экзамен, Императрица и дети, наряду с другими сёстрами, окончившими курс, получили красные кресты и аттестаты на звание сестёр милосердия военного времени. По этому случаю был молебен в церкви общины, после которого Императрица и Великие Княжны подошли во главе сестёр получить из рук начальницы красный крест и аттестат. Императрица была очень довольна; возвращаясь обратно в моторе, она радовалась и весело разговаривала.

Фото 47. Государыня, Вел. княжны Ольга, Татьяна и Анна Вырубова во время перевязки.

Началось страшно трудное и утомительное время. С раннего утра до поздней ночи не прекращалась лихорадочная деятельность. Вставали рано, ложились иногда в два часа ночи. В 9 часов утра Императрица каждый день заезжала в церковь Знаменья, к чудотворному образу, и уже оттуда мы ехали на работу в лазарет. Наскоро позавтракав, весь день Императрица посвящала осмотру других госпиталей.

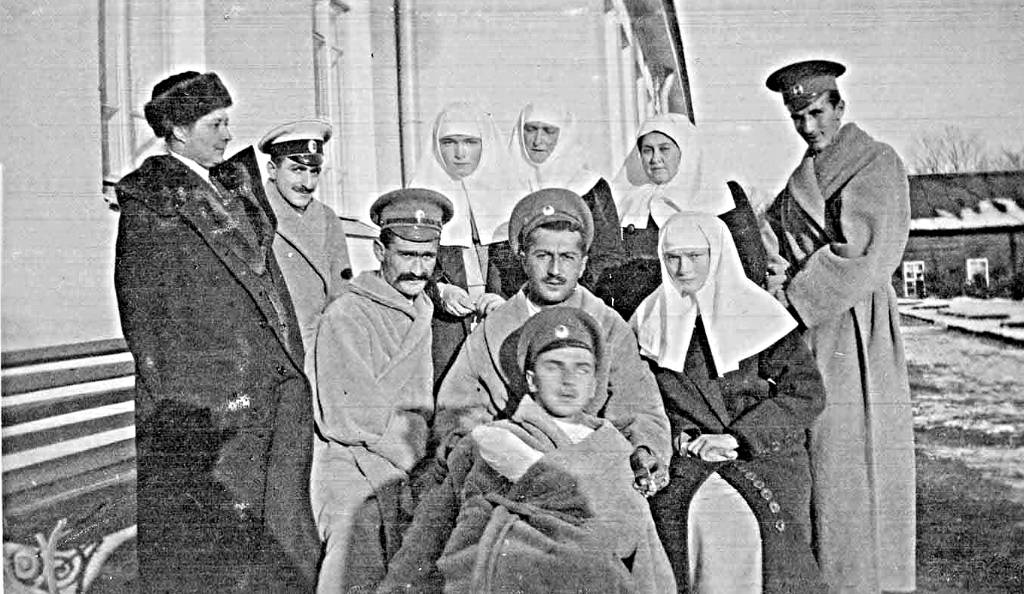

Когда прибывали санитарные поезда, Императрица и Великие Княжны делали перевязки, ни на минуту не присаживаясь, с 9 часов иногда до 3 часов дня. Во время тяжёлых операций раненые умоляли Государыню быть около. Вижу её, как она утешает и ободряет их, кладёт руку на голову и подчас молится с ними. Императрицу боготворили, ожидали её прихода, старались дотронуться до её серого сестринского платья; умирающие просили её посидеть возле кровати, поддержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их целыми часами.

Фото 48. Государыня в сопровождении Анны Вырубовой среди раненых. Осень – зима 1914 г.

Фото 49. Августейшие сестры милосердия и Анна Вырубова среди раненых. В пальто главный врач Царскосельского госпиталя княжна Гедройц. Осень – зима 1914 г.

Фото 50. Августейшие сестры милосердия и Анна Вырубова среди раненых. В темном платье главный врач Царскосельского госпиталя княжна Гедройц. Осень – зима 1914 г.

Фото 51. Государыня Императрица Александра Феодоровна, Вел. княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Анна Александровна Вырубова – сестры милосердия. Осень – зима 1914 г.

Кроме деятельности по лазаретам, Государыня начала объезжать некоторые города России с целью посещения местных лазаретов. В костюме сестры со старшими Великими Княжнами, небольшой свитой и со мной Государыня посетила Лугу, Псков, где работала Великая Княжна Мария Павловна младшая, Вильно, Ковно и Гродно. Здесь мы встретились с Государем (тут произошёл трогательный случай с умирающим офицером, который желал увидеть Государя и умер в его присутствии, после того, как Государь, поцеловав его, надел на него Георгиевский крест). Засим проследовали в Двинск.

Трудно описать любовь и радость, с которой везде встречали Государыню. Вспоминаю множество подробностей, но трудно всё описать. Вижу её в Ковенской крепости, проходящей по госпиталю и приветствуемой ранеными – словно Ангела, они окружали её, забывая свои страдания. После этого утомительного дня, по пути из Ковно, проезжали мы мимо санитарного поезда одной из земских организаций. Императрица приказала остановить императорский поезд и неожиданно для всех вошла в один из вагонов и обошла весь поезд. Кто-то из персонала узнал Её Величество. Весть, что Государыня в поезде, быстро облетела все вагоны, и радости не было предела. Таким же образом Государыня неожиданно посетила госпиталь в имении графа Тышкевича, оборудованный его семейством. Всюду, где Государыня появлялась одна в своём сестринском платье, её особенно восторженно приветствовали; ничего не было официального в этих встречах: народ толпился вокруг неё, и никто не сдерживал его восторга.

Вскоре потом Государыня со старшими Великими Княжнами, генералом Ресиным, командиром сводного полка, фрейлиной и со мной отправилась в Москву. Здесь впервые мы почувствовали возрастающие интриги против Государыни. На вокзале встретили Государыню Великая Княгиня Елизавета Феодоровна со своим другом, госпожой Гордеевой, начальницей Марфо-Мариинской общины. Генерал Джунковский почему-то распорядился, чтобы приезд Государыни в Москву был «инкогнито», так что никто о её приезде не знал. Проехали мы в Кремль по пустым улицам и пробыли в Москве 3-4 дня. По указанию и в сопровождении Великой Княгини Государыня объезжала лазареты, эвакуационные пункты и вокзалы, куда приходили поезда с фронта с ранеными. Фрейлина баронесса Буксгевден и я жили очень далеко от покоев Её Величества; было целое путешествие, чтобы добраться до её половины. Князь Одоевский, начальник Кремлёвского Дворца, устроил телефон между нашими комнатами, и Императрица звонила ко мне, когда была свободна.

Гофмаршальские обеды происходили в старинных покоях, недалеко от Грановитой палаты. Помню неприятный разговор между генералом Ресиным и генералом Джунковским, когда первый упрекал Джунковского по поводу холодного приёма, оказанного Государыне, и наговорил ему кучу неприятных слов, упрекая его, между прочим, в том, что он намеренно скрыл её приезд. Но тогда ещё нельзя было предвидеть, как разрастутся интриги против неё.

Великая Княгиня, бывшая нашим другом в детстве, холодно отнеслась ко мне, отказываясь выслушать доводы Государыни о нелепых слухах, касающихся Распутина, и я убеждалась, что враги Государыни стараются уронить её престиж, очернив меня, беззащитную, что было им весьма легко сделать. С горестью я замечала возрастающие недоразумения между сёстрами, понимая, что разные лица, вроде Тютчевой и компании, были тому причиной.

Фрейлина Тютчева поступила к Великим Княжнам по рекомендации Великой Княгини Елизаветы Феодоровны; принадлежала она к старинной дворянской семье в Москве. Поступив к Великим Княжнам, она сразу стала «спасать Россию». Она была не дурной человек, но весьма ограниченная. Двоюродным братом её был известный епископ Владимир Путята (который сейчас в такой дружбе с большевиками и повёл компанию против Патриарха Тихона). Этот епископ и все иже с ним имели огромное влияние на Тютчеву.

Приехав как-то раз в Москву, я была огорошена рассказами моих родственников, князей Голицыных, о Царской Семье, вроде того, что «Распутин бывает чуть ли не ежедневно во дворце», «купает» Великих Княжон, говоря, что слышали это от самой Тютчевой. Их Величества сперва смеялись над этими баснями, но позже Государю кто-то из министров сказал, что надо бы обратить внимание на слухи, идущие из дворца52. Тогда Государь вызвал Тютчеву к себе в кабинет и потребовал прекращения подобных рассказов. Тютчева уверяла, что ни в чем не виновата. Если впоследствии Их Величества и чаще видали Распутина, то в 1911 г. он не играл никакой роли в их жизни. Но обо всем этом потом, сейчас же говорю о Тютчевой, чтобы объяснить, почему именно в Москве начался антагонизм и интриги против Государыни.

Тютчева и после предупреждения Государя не унималась; она сумела создать в придворных кругах бесчисленные интриги – бегала жаловаться семье Её Величества на неё же. Она повлияла на фрейлину Княжну Оболенскую, которая ушла от Государыни несмотря на то, что служила много лет и была ей предана. В детской она перессорила нянь, так что Её Величество, которая жила детьми, избегала ходить наверх, чтобы не встречаться с надутыми лицами. Когда же Великие Княжны стали жаловаться, что она восстанавливает их против Матери, Её Величество решила с ней расстаться. В глазах московского общества Тютчева прослыла «жертвой Распутина»; в самом же деле все нелепые выдумки шли от неё, и она сама была главной виновницей чудовищных сплетен на чистую семью Их Величеств.

Мы были рады уехать из Москвы. Проехали Орёл, Курск и Харьков; везде восторженные встречи и необозримое море народа. Вспоминаю, как в Туле с иконой в руках, которую поднесли Государыне при выходе из церкви, меня понесла толпа, и я полетела головой вниз по обледенелым ступеням… Здесь же, за неимением другого экипажа, Государыня ездила в старинной архиерейской карете, украшенной ветками и цветами. Вспоминаю, как в Харькове толпа студентов, неся портрет Государыни, окружила её мотор с пением гимна и буквально забросала её цветами.

Проезжая Белгород, Императрица приказала остановить императорский поезд, выразив желание поклониться мощам свт. Иоасафа. Было уже совсем темно; достали извозчиков, которые были счастливы, узнав, кого они везут. Монахи выбежали с огнями встречать свою Государыню; отслужив молебен, мы уехали. На станции собралась уже толпа простого народу провожать Государыню. Какая была разница между этими встречами и официальными приёмами! Удивлялась я также губернаторам, которые заботились только о том, чтобы Императрица посещала учреждения, устроенные их жёнами; может быть, это естественно, но хотелось бы, чтобы в эти минуты личные интересы уходили на задний план.

6 декабря, в день именин Государя, мы встретились с ним в Воронеже; затем Их Величества вместе посетили Тамбов и Рязань. В Тамбове Их Величества навестили Александру Николаевну Нарышкину, которая была их другом; (она была убита большевиками, несмотря на то, что очень много сделала для народа).

Путешествие Их Величеств закончилось Москвой. Их Величества радовались встрече с маленькими детьми. Первого мы увидели Алексея Николаевича, который стоял, вытянувшись во фронт, и Великих Княжон Марию и Анастасию Николаевен, которые кинулись обнимать Их Величества.

В Москве были смотры; посещали опять лазареты, ездили и в земскую организацию осматривать летучие питательные пункты. Встречал князь Г. Е. Львов (впоследствии предавший Государя); он тогда с почтением относился особенно к Алексею Николаевичу, прося его и Государя расписаться в книге посетителей. Вечером иногда пили чай у Их Величеств, в огромной голубой уборной Государыни, с чудным видом на Замоскворечье. До отъезда Её Величество посетила старушку-графиню Апраксину, сестру своей гофмейстерины княгини Голицыной; вместе с Государем были у 80-летнего старца Митрополита Макария. Вернулись в Царское Село к Рождеству, где праздниками были многочисленные ёлки в лазаретах.

Должна упомянуть ещё об одном инциденте. Как-то раз Государь упомянул, что его просят принять сестру милосердия, вернувшуюся из германского плена: она привезла на себе знамя полка, которое спасла на поле битвы. В тот же день вечером ко мне ворвались 2 сестры из той же общины, из которой была эта сестра. Со слезами они рассказывали мне, что ехали с ней вместе из плена, что в Германии ей оказывали большой почёт немецкие офицеры; в то время, как они голодали, её угощали обедами и вином; что через границу её перевезли в моторе, в то время как они должны были идти пешком; что в поезде за 6 суток она ни разу перед ними не раздевалась, и что они приехали ко мне от сестёр общины, умоляя обратить на неё внимание. Они так искренне говорили, что я не знала сперва, что делать, и сочла обязанностью поехать и обо всём рассказать дворцовому коменданту. На следующий день, во время прогулки, я рассказала всё Государю, который сперва казался недовольным. Вечером меня вызвал дворцовый комендант и рассказал мне, что он с помощником ездил допрашивать сестру; во время разговора она передала коменданту револьвер, сказав, что отдаёт его, чтобы её в чем-либо не заподозрили и что револьвер этот был с ней на войне. Комендант потребовал её сумочку, которую она не выпускала из рук. Открыв её, они нашли в ней ещё 2 револьвера. Обо всём этом было доложено Государю, который отказал сестре в приёме.

IX

Вскоре после событий, рассказанных мною, произошла железнодорожная катастрофа 2 января 1915 года. Я ушла от Государыни в 5 часов и с поездом 5.20 поехала в город. Села в первый вагон от паровоза, первого класса; против меня сидела сестра Кирасирского офицера, г-жа Шиф. В вагоне было много народа. Не доезжая 6 верст до Петербурга, вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то головой вниз и ударяюсь об землю; ноги же запутались, вероятно, в трубы от отопления, и я почувствовала, как они переломились. На минуту я потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг была тишина и мрак. Затем послышались крики и стоны придавленных под развалинами вагонов раненых и умирающих. Я сама не могла ни пошевельнуться, ни кричать; на голове у меня лежал огромный железный брус53, и из горла текла кровь. Я молилась, чтобы скорее умереть, так как невыносимо страдала.

Через некоторое время, которое казалось мне вечностью, кто-то приподнял осколок, придавивший мне голову, и спросил: «Кто здесь лежит?» Я ответила. Вслед за этим раздались возгласы; оказалось, что нашёл меня казак из конвоя Лихачёв. С помощью солдата железнодорожного полка он начал осторожно освобождать мои ноги; освобождённые ноги упали на землю – как чужие. Боль была нестерпима. Я начала кричать. Больше всего я страдала от повреждения спины. Перевязав меня под руки верёвкой, они начали меня тащить из-под вагонов, уговаривая быть терпеливой. Помню, я кричала вне себя от неописуемых физических страданий. Лихачёв и солдат выломали дверь в вагоне, переложили меня на неё и отнесли в маленькую деревянную сторожку неподалеку от места крушения. Комнатка уже была полна ранеными и умирающими. Меня положили в уголок, и я попросила Лихачёва позвонить по телефону родителям и Государыне. Четыре часа я лежала умирающей на полу без всякой помощи. Прибывший врач, подойдя ко мне, сказал:

– Она умирает, её не стоит трогать!

Солдат железнодорожного полка, сидя на полу, положил мои сломанные ноги к себе на колени, покрыл меня своей шинелью (было 20 градусов мороза), так как шуба моя была изорвана в куски. Он же вытирал мне лицо и рот, так как я не могла поднять рук, а меня рвало кровью.

Часа через два появилась княжна Гедройц в сопровождении княгини Орловой. Я обрадовалась приходу Гедройц, думая, что она сразу мне поможет. Они подошли ко мне; княгиня Орлова смотрела на меня в лорнетку, Гедройц пощупала переломленную кость под глазом и, обернувшись к княгине Орловой, произнесла:

– Она умирает, – и вышла.

Оставшись совершенно одна, так как остальных раненых уносили, я только молилась, чтобы Бог дал мне терпение. Только около 10 часов вечера по настоянию генерала Ресина, который приехал из Царского Села, меня перенесли в вагон-теплушку какие-то добрые студенты-санитары.

Я видела в дверях генерала Джунковского, и, когда меня положили на пол в вагоне, пришли мои дорогие родители, которых вызвали на место крушения. Папа плакал. Вновь появилась Гедройц; она вливала мне по капле коньяку в рот, разжимая зубы ложкой, и кричала в ухо:

– Вы должны жить!

Но я теряла силы, страдала от каждого толчка вагона, начались глубокие обмороки.

Помню, как меня пронесли через толпу народа в Царском Селе, и я увидела Императрицу и всех Великих Княжон в слезах. Меня перенесли в санитарный автомобиль, и Императрица сейчас же вскочила в него; присев на пол, она держала мою голову на коленях и ободряла меня; я же шептала ей, что умираю. По приезде в лазарет Гедройц вспрыснула мне камфару и велела всем выйти. Меня подняли на кровать; я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, Государыня наклонилась надо мной, спрашивая, хочу ли я видеть Государя. Он пришёл. Меня окружали Их Величества и Великие Княжны. Я просила причаститься, пришёл священник и причастил меня Св. Тайн. После этого я слышала, как Гедройц шепнула, чтобы шли со мной прощаться, так как я не доживу до утра. Я же не страдала и впала в какое-то блаженное состояние. Помню, как старалась успокоить моего отца, как Государь держал меня за руку и, обернувшись, сказал, что у меня есть сила в руке… Помню, как вошёл Распутин и, войдя, сказал другим:

– Жить она будет, но останется калекой.

Фото 52. Сибирский крестьянин Григорий Распутин.

Замечательно, что меня не обмыли и даже не перевязали в эту ночь. Меня постоянно рвало кровью; мама давала мне маленькие кусочки льда – и я осталась жить.

Последующие шесть недель я день и ночь мучилась нечеловеческими страданиями. В 9 часов утра на следующее утро мне дали хлороформу и в присутствии Государыни сделали перевязку; от тяжких страданий я проснулась, когда меня подымали на стол, и меня снова усыпили. С первого дня у меня образовались два огромных пролежня на спине. Мучилась я особенно от раздавленной правой ноги, где сделался флебит, и от болей в голове – менингита; левая, сломанная в двух местах нога не болела.

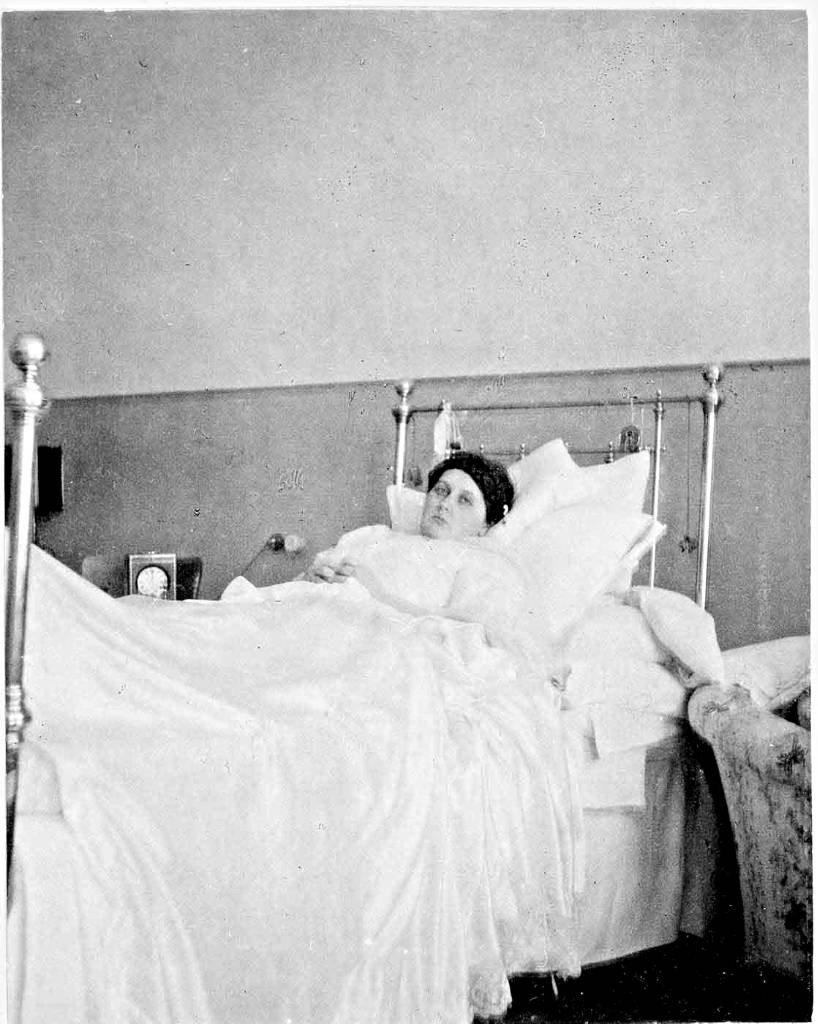

Фото 53. В госпитале после крушения зима 1915 г.

Затем сделалось травматическое воспаление обоих лёгких. Гедройц и доктор Боткин попеременно ночевали в лазарете, но первую не смели будить, так как тогда она кричала на меня же, умирающую. Сёстры были молодые и неумелые, так что ухаживать за мною приходилось студентам и врачам. После десяти дней мучений мать выписала фельдшерицу Карасёву, которая принимала всех детей у моей сестры, и если я осталась жива, то благодаря заботливости и чудному уходу Карасёвой. Гедройц её ненавидела. Она же не допустила профессора Фёдорова меня лечить, сделав сцену Государыне.

Государыня, дети и родители ежедневно посещали меня. Государь первое время тоже приезжал ежедневно; посещения эти породили много зависти: так завидовали мне – в те минуты, когда я лежала умирающая!.. Государь, чтобы успокоить добрых людей, стал сначала обходить госпиталь, посещая раненых и только потом спускался ко мне. Многие друзья посещали меня. Приехала сестра из Львова, куда ездила к мужу, а брата отпустили на несколько дней с фронта. Приходил и Распутин. Помню, что в раздражении я спрашивала его, почему он не молится о том, чтобы я меньше страдала. Императрица привозила мне ежедневно завтрак, который я отдавала моему отцу, так как сама есть не могла. Она и дети часто напевали мне вполголоса, и тогда я забывалась на несколько минут, а то плакала и нервничала от всего