Полная версия:

Верная Богу, Царю и Отечеству. ВОСПОМИНАНИЯ

Летом 1912 года Их Величества ездили на два месяца в шхеры. Этим летом приезжала туда Императрица Мария Феодоровна. За 7 лет пребывания у Их Величеств я никогда с Государыней-Матерью не встречалась. Она очень редко бывала у Их Величеств. К Императрице Марии Феодоровне я питала должное уважение и мне потому трудно писать о ней. Казалось, что Государя она любила меньше других детей; думаю, что Государыню она совсем не любила. С детьми она была ласкова. Говорили, что Государыня Мария Феодоровна жалела, что долго не было Наследника; впоследствии же сожалела, что больной Алексей Николаевич занял место её здорового сына, Великого Князя Михаила Александровича.

Я лично думаю, что в отношениях двух Государынь виноваты были окружающие. Между дворами создался непонятный антагонизм; для лиц Двора Императрицы-Матери, что бы Их Величества ни делали, всё было плохо. Равным образом Императрица-Мать никогда не хотела уступить первого места Государыне Александре Феодоровне46, как царствующей; на выходах, приёмах и балах она всегда была первая, а Императрица Александра Феодоровна позади. Императрица-Мать любила общество, которое критиковало молодую Государыню. После целого ряда недоразумений отношения их, к сожалению, сделались только официальными, и хотя Их Величества называли Императрицу-Мать «Mother dear»47, но между ними ничего не было родственного48. Но несколько дней, которые Императрица-Мать провела в шхерах, все было очень хорошо. Во время игры в теннис на берегу Государь заметил нам, чтобы мы играли как можно лучше – «так как вот идёт Мама»… Государыня шла из леса быстрой походкой с несколькими лицами свиты, в белом платье. Издали она казалась молоденькой барышней. Сев на скамейку, она стала следить за нашей игрой. Мы завтракали на «Полярной Звезде»; Императрица обедала у нас на «Штандарте». 22 июля, в день именин Государыни и Великой Княжны Марии Николаевны, мы провели полдня на «Полярной звезде». Помню, после завтрака я снимала Государя с Императрицей-Матерью: она положила руку на его плечо, и её две японские собачки лежали в ногах. Потом мы танцевали на палубе, и Государыня Мария Феодоровна нас всех снимала. Вечером Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны представляли маленькую французскую пьесу, и Государыня-Мать от души смеялась. Наблюдая за обедом, многие из нас заметили, как при взгляде на Императрицу Александру Феодоровну у Императрицы-Матери совсем менялось выражение лица, и становилось грустно, что такая бездна недоразумений разделяет Государынь. Помню, как вечером, проходя мимо двери Алексея Николаевича, я увидела Императрицу-Мать, сидящую на его кроватке: она бережно чистила ему яблоко, и они весело болтали.

Фото 10. Анна и флигель-адъютант Арсеньев. Финляндские Шхеры, 1912 г.

Кончался день на «Штандарте». Как ясно я помню светлые июньские вечера, когда каждый звук доносился с миноносцев, стоящих в охране, запах воды и папироски Государя. Сидим мы на полупортиках и беседуем. Длинные рассказы о его юности или впечатления прошедшего дня, – и как мирно было в окружающих лесах, и на озёрах, и на далёком небе, где зажигались редкие звёздочки; так же мирно и ясно было на нашей душе. Проснёмся, и опять будет день, наполненный радостными переживаниями; все будем вместе, те же обстановка и люди, которых любили Их Величества.

– Я чувствую, что здесь мы одна семья, – говорил Государь.

Мне казалось, что и офицеры, соприкасаясь с Их Величествами и видя их семейную жизнь, проникались лучшими чувствами и настроением.

Фото 11. Баронесса С. К. Буксгевден, Анна, Татьяна Николаевна, ф. ад. Арсеньев, ф. ад. Бутаков и др. Шхеры 1912 г.

Фото 12. Татьяна Николаевна и Анна. Шхеры 1912 г.

Фото 13. Государыня и Алексей Н. Шхеры 1912 г.

Фото 14. Анастасия Н. на качелях. Шхеры 1912 г.

Фото 15. Государыня поднимается по траппу.

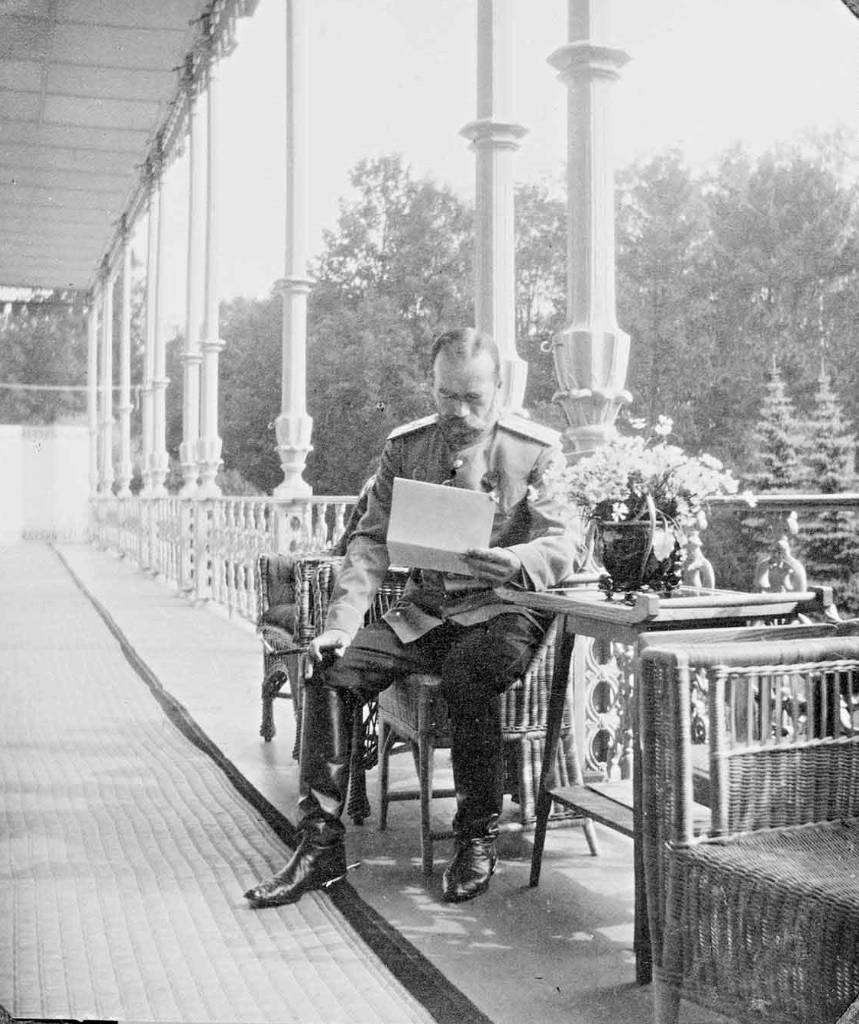

Фото 16. Государь. Шхеры 1912 г.

VII

Осенью 1912 года Царская Семья уехала на охоту в Скерневицы (имение Их Величеств в Польше). В то время в лесах, окружающих Скерневицы, ещё водились зубры, впоследствии, во время войны, уничтоженные немцами, вырубившими и леса. До войны Скерневицы были одним из любимейших местопребываний Государя.

Я же вернулась на свою дачку в Царское Село, но ненадолго. Получила телеграмму от Государыни, в которой сообщалось, что Алексей Николаевич, играя у пруда, неудачно прыгнул в лодку, что вызвало внутреннее кровоизлияние. В данную минуту он лежал и был серьёзно болен.

Как только ему стало получше, Их Величества переехали в Спалу, куда вызвали и меня. Проехав Варшаву, я вышла на небольшой станции, села в присланный за мною тарантас и после часовой езды по песчаным дорогам приехала к месту назначения. Остановилась в небольшом деревянном доме, где помещалась свита. По обеим сторонам длинного коридора шли жилые комнаты, из коих две были предоставлены мне и моей девушке. Великие Княжны меня ожидали и помогли разложиться. Они сказали, что Государыня меня ждёт, и я поспешила к ней. Застала я её сильно удручённой. Наследнику было лучше, но он ещё был очень слаб и бледен. Деревянный дворец в Спале был мрачный и скучный. Внизу, в столовой постоянно горело электричество. Наверху, направо, были комнаты Их Величеств, гостиная со светлой ситцевой мебелью, единственная уютная комната, где мы проводили вечера, тёмная спальня, уборная и кабинет Государя; налево от лестницы – бильярдная и детская. Пока здоровье Алексея Николаевича было удовлетворительно, Государь со свитой или один охотился на оленей. Уезжали они рано утром в высоких охотничьих шарабанах, возвращаясь только к обеду. Мы же занимались с детьми или читали с Государыней. После обеда, при свете факелов Государь со свитой выходил на площадку перед дворцом, где были разложены убитые олени; при осмотре охотники играли на трубах. Картина была красивая, но я не ходила, жалея убитых зверей. На лестнице и в коридорах во дворце повсюду были развешены оленьи рога с надписями, кто именно убил того или другого оленя. Дворец был окружен густым лесом, через который протекала быстрая речка Пилица; через неё был перекинут деревянный мост. Утром я часто гуляла по берегу реки; дорогу эту Их Величества называли дорогой к грибу, так как в конце дороги стояла скамейка с навесом вроде гриба. Государь любил ходить далеко в лес. Помню, как он раздражался, когда замечал, что полиция следит за ним.

Фото 17. Государь со свитой: князь Орлов, князь Белосельский, граф Велиопольский. фл. ад. Дрентельн, фл. ад. Дараган, граф Фредерикс. Спала 1912 г.

Первое время Алексей Николаевич был на ногах, хотя жаловался на боли то в животе, то в спине. Он очень изменился, но доктор не мог точно определить, где произошло кровоизлияние. Как-то раз Государыня взяла его с собой кататься, я тоже была с ними. Во время прогулки Алексей Николаевич всё время жаловался на внутреннюю боль, каждый толчок его мучил, лицо вытягивалось и бледнело. Государыня, напуганная, велела повернуть домой. Когда мы подъехали ко дворцу, его уже вынесли почти без чувств. Последующие три недели он находился между жизнью и смертью, день и ночь кричал от боли; окружающим было тяжело слышать его постоянные стоны, так что иногда, проходя его комнату, мы затыкали уши. Государыня всё это время не раздевалась, не ложилась и почти не отдыхала, часами просиживая у кроватки своего маленького больного сына, который лежал на бочку с поднятой ножкой, часто без сознания. Ногу эту Алексей Николаевич потом долго не мог выпрямить. Крошечное, восковое лицо с заострённым носиком было похоже на покойника, взгляд огромных глаз был бессмысленный и грустный.

Как-то раз, войдя в комнату сына и услышав его отчаянные стоны, Государь выбежал из комнаты и, запершись у себя в кабинете, расплакался. Однажды Алексей Николаевич сказал своим родителям:

– Когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник.

Из Петербурга выписали доктора Раухфуса, профессора Фёдорова с ассистентом доктором Деревенко. На консультации они объявили состояние здоровья Наследника безнадёжным. Министр Двора уговорил Их Величества выпускать в газетах бюллетени о состоянии здоровья Наследника. Доктора очень опасались, что вследствие кровоизлияния начнёт образовываться внутренний нарыв. Раз, сидя за завтраком, Государь получил записку от Государыни. Побледнев, он знаком показал врачам встать из-за стола: Императрица писала, что страдания маленького Алексея Николаевича настолько сильны, что можно ожидать самого худшего.

Фото 18. Принцесса Ирина Прусская с Вел. княжнами Ольгой и Татьяной. Спала 1912 г.

Как-то вечером после обеда, когда мы поднялись наверх в гостиную Государыни, неожиданно в дверях появилась Принцесса Ирина Прусская, приехавшая помочь и утешить сестру. Бледная и взволнованная она просила нас разойтись, так как состояние Алексея Николаевича было безнадежно. Я вернулась обратно во дворец в 11 часов вечера; вошли Их Величества в полном отчаянии. Государыня повторяла, что ей не верится, чтобы Господь их оставил. Они приказали мне послать телеграмму Распутину. Он ответил:

– Болезнь не опасна, как это кажется. Пусть доктора его не мучают.

Вскоре Наследник стал поправляться.

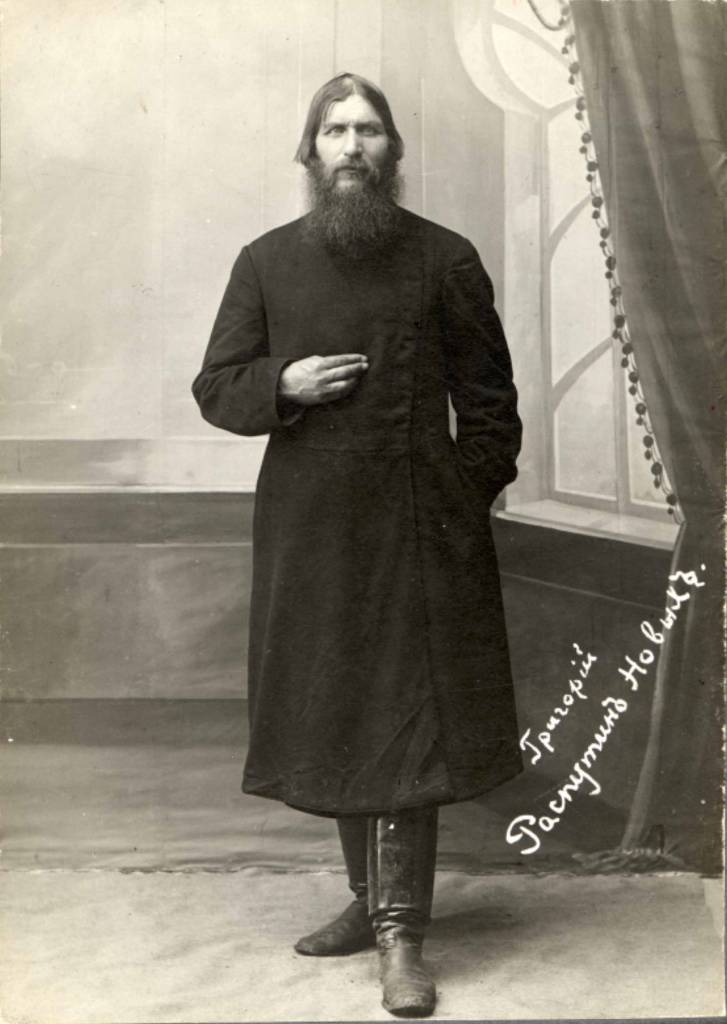

Фото 19. Григорий Ефимович Распутин-Новый.

В Спале не было церкви, службы происходили в саду, в большой палатке, где ставили походный алтарь. Служил вновь избранный духовник Их Величеств отец Александр Васильев. После слов: «Со страхом Божиим и верою приступите», – он пошёл со Святыми Дарами во дворец к Наследнику; за ним последовали Их Величества и кто хотел из свиты. Служба о. Александра очень нравилась Их Величествам. К сожалению, во время революции о. Васильев побоялся служить во дворце, когда его вызывали Их Величества. Несчастный всё же был расстрелян большевиками.

Выздоровление Алексея Николаевича шло очень медленно. Няня его, Мария Вишнякова, сильно переутомилась. Сама Государыня так устала, что еле двигалась. Часто за выздоравливающим мальчиком ухаживали его сёстры; им помогал г. Жильяр, который часами читал ему и его забавлял.

Мало-помалу жизнь вошла в свою колею. Начались охота и теннис. Уланский Его Величества полк во главе со своим командиром, генералом Манергеймом, нёс охранную службу и стоял в одной из ближних деревень.

Осень была холодная и сырая, солнце редко проглядывало.

Как-то раз Их Величества позвали меня к себе и сообщили о только что полученном ими известии, что женился Великий Князь Михаил Александрович.

– Он обещал мне этого не делать, – сказал Государь, который был сильно расстроен.

Второе известие, которое страшно огорчило Государя, была телеграмма о том, что адмирал Чагин покончил жизнь самоубийством. Государь не извинял самоубийства, называя такой шаг «бегством с поля битвы».

– Как мог он так меня огорчить во время болезни Наследника? – говорил Государь.

Адмирал Чагин застрелился из-за какой-то гимназистки.

Бедный Государь, каждое разочарование тяжело ложилось на его душу; он доверял всем и ненавидел, когда ему говорили дурное о людях; поэтому то, что Их Величества перенесли позже, было в десять раз тяжелее для них, чем для людей подозрительных и недоверчивых.

Фото 20. Государь в казачьей одежде. Спала 1912 г.

Великие Княжны до отъезда из Спалы ездили верхом.

Однажды я чуть не утонула. Государь повёз меня на лодке по Пилице, мы наткнулись на песчаный островок и чуть не перевернулись.

21 октября, в день восшествия на престол, Их Величества и кто хотел из приближенных причащались Святых Тайн.

Иногда Великие Княжны играли со мной в четыре руки любимые Государем 5-ю и 6-ю симфонии Чайковского. Помню, как тихонько за нами открывалась дверь и, осторожно ступая по мягкому ковру, входил Государь; мы замечали его присутствие по запаху папиросы. Стоя за нами, он слушал несколько минут и потом так же тихо уходил к себе.

Наконец врачи решили перевезти Цесаревича в Царское Село. Много рассуждала свита: можно ли по этикету ехать мне в царском поезде. По желанию Их Величеств я поехала с ними. Дивный царский поезд, в котором теперь катаются Троцкий и Ленин, скорее был похож на уютный дом, чем на поезд. В помещении Государя, обитом зелёной кожей, помещался большой письменный стол. Помещение Государыни, обшитое светлым ситцем, с кушеткой, креслами, письменным столом, книгами и фотографиями на полках, отделялось от кабинета Государя ванной. Их Величества вешали иконы над диванами, где спали, что придавало чувство уютности. Вагон Алексея Николаевича был также обставлен всевозможными удобствами; фрейлины и я помещались в том же вагоне. Как только отъехали от Спалы, Их Величества, посетив Алексея Николаевича, постучались ко мне и просидели целый час со мной. Государь курил; их забавляло, что мы едем вместе.

В последнем вагоне помещалась столовая, перед нею маленькая гостиная, где подавали закуску и стояло пианино. За длинным обеденным столом Государь сидел между двумя дочерьми, напротив его министр Двора и мы, дамы. Государыне обед подавали в её помещении или у Алексея Николаевича. Он лежал слабенький, но весёлый, играя и болтая с окружающими.

Закончу эту главу 300-летним юбилеем Дома Романовых в 1913 году. В феврале этого года Их Величества переехали из Царского Села в столицу, в Зимний Дворец. В день их переезда они с вокзала поехали в часовню Спасителя. Заранее никто об этом не знал. Шёл тихий молебен, но конечно, все всполошились, и Их Величества возвращались уже через собравшуюся толпу народа.

Юбилейные торжества начались с молебна в Казанском соборе, который в этот день был переполнен придворными и приглашенными. Во время коленопреклонной молитвы я издали видела Государя и Наследника на коленях, всё время смотревших вверх; после они рассказывали, что наблюдали за двумя голубями, которые кружились в куполе. Вслед за этим были выходы и приёмы депутаций в Зимнем Дворце. Все дамы по положению были в русских нарядах. Точно так же были одеты Государыня и Великие Княжны. Несмотря на усталость, Государыня была поразительно красива в голубом бархатном русском платье, с высоким кокошником и фатой, осыпанной жемчугами и бриллиантами; на ней была голубая Андреевская лента, а у Великих Княжон красные с Екатерининской бриллиантовой звездой. Залы дворца были переполнены. Царской Семье пришлось стоять часами, пока им приносили поздравления. В конце приёма Государыня так утомилась, что не могла даже улыбаться. Бедного Алексея Николаевича принесли на руках. Был спектакль в Мариинском театре – шла «Жизнь за Царя» с обычным энтузиазмом, проявляемым в подобных случаях. Все же я чувствовала, что нет настоящего воодушевления и настоящей преданности. Какая-то туча висела над петербургскими торжествами. Государыня, по-видимому, разделяла мои впечатления. Она не была счастлива: всё в Зимнем Дворце напоминало ей о прошлом, когда, молодая и здоровая, она с Государем весело отправлялась в театр и они, по возвращении, ужинали вместе у камина в его кабинете.

– Теперь я руина, – говорила она грустно.

В Зимнем Дворце заболела тифом Великая Княжна Татьяна Николаевна, и нельзя было сразу возвращаться в Царское Село. Когда оказалось возможным её перевезти, Их Величества переехали в Царское. Татьяне Николаевне постригли её чудные волосы.

Фото 21. Татьяна Николаевна после болезни. На балконе Александровского Дворца, Весна 1913 г.

Фото 22. Государыня Императрица Александра Феодоровна и Анна Александровна Вырубова. Весна 1913 г.

Весной они уехали на Волгу, в Кострому, Ярославль и т. д. Путешествие это в нравственном смысле утешило и освежило Их Величества. Прибытие на Волгу сопровождалось необычайным подъёмом духа всего населения. Народ входил в воду по пояс, желая приблизиться к царскому пароходу. Во всех губерниях толпы народа приветствовали Их Величества пением Народного Гимна и всевозможными проявлениями любви и преданности. Мой отец и вся наша семья были приглашены дворянством в город Переяславль Владимирской губернии49, так как род наш оттуда происходит. Государыни не было, – она лежала в поезде больная от переутомления, да кроме того, заболела ангиной50.

Московские торжества были очень красивы; погода стояла чудная. Государь вошёл в Кремль пешком, а перед ним шло духовенство с кадилами и иконами, как это было при первом царе, Михаиле Феодоровиче Романове. Государыня с Наследником ехали в открытом экипаже, приветствуемые народом. Гудели все московские колокола. Восторженные приветствия во всё пребывание Их Величеств в Москве повторялись каждый день, и казалось, ничто – ни время, ни обстоятельства – не изменит эти чувства любви и преданности.

VIII

Мирно и спокойно для всех начался 1914 год, ставший роковым для нашей бедной Родины и чуть ли не для всего мира. Но лично у меня было много тяжёлых переживаний, слава Богу, это продолжалось всего несколько месяцев и потом бесследно исчезло.

Всем известно, что между близкими друзьями скорее, чем между посторонними, случайные недоразумения способны вызвать временное охлаждение прежних отношений, горячие вспышки и взаимные упреки. Там, где эти дружественные отношения глубоко искренни и покоятся на твёрдом основании, подобные недоразумения и размолвки служат лишь пробным камнем дружбы и обычно ведут к дальнейшему упрочению и углублению дружественных связей и взаимному пониманию.

Подобному испытанию подверглась и моя любовь и преданность моей Государыне в 1914 году. Государыня без всякого основания начала меня лично ревновать к Государю. Считая себя оскорблённою в своих самых дорогих чувствах, Императрица, видимо, не могла удержаться от того, чтобы не излить свою горечь в письмах к близким, рисуя в этих письмах мою личность далеко не в привлекательных красках. (См. Письма Императрицы Александры Феодоровны, т. I, Берлин, 1922 г.).

Но, слава Богу, наша дружба, моя безграничная любовь и преданность Их Величествам победоносно выдержали пробу и, как всякий может усмотреть из позднейших писем Императрицы в том же издании, а ещё более из прилагаемых к этим моим воспоминаниям, «недоразумение» продолжалось недолго и потом бесследно исчезло, и в дальнейшем глубоко дружественные отношения между мною и Государыней возросли до степени полной несокрушимости, так что уже никакие последующие испытания и переживания, ни даже самая смерть – не в силах разлучить нас друг от друга.

Фото 23. Анна в Ливадии. Апрель-май 1914 г.

Фото 24. Царская Семья. Ливадия, апрель-май 1914 г.

Фото 25. Татьяна Николаевна в ливадийском саду.

Фото 26. Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Пьер Жильяр. Ливадия, апрель-май 1914 г.

Фото 27. Государь с дочерьми на пути в Космодемьянский монастырь.

Фото 28. Прогулка к зверинцу на Чучели в окрестностях Космодемьянского монастыря. 1914 г.

Фото 29. Государь у крылечка Охотничьего домика.

Фото 30. Вел. княжны на крылечке Охотничьего домика.

Фото 31. Государыня на балконе Ливадийского дворца. Весна 1914 г.

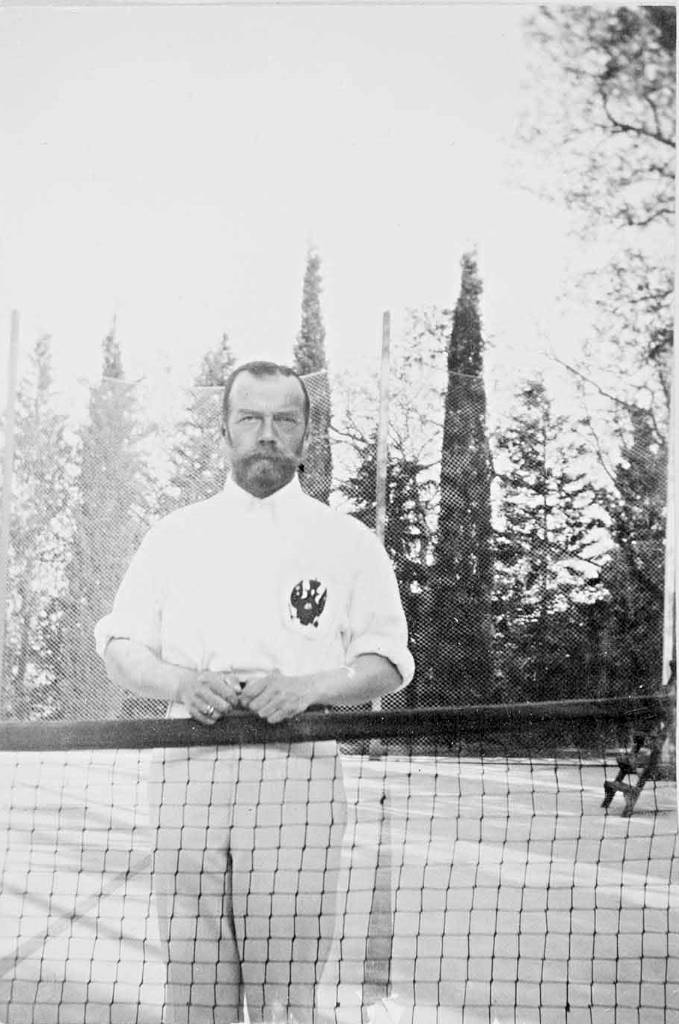

Фото 32. Государь на теннисном корте. Ливадия, весна 1914 г.

Фото 33. Чаепитие на ферме. Ливадия, весна 1914 г.

Фото 34. Ольга Николаевна, Анна Александровна и Александр Воронцов, 1914 г.

Фото 35. Государь на Нижней даче в Петергофе, 1914 г.

Фото 36. Царская Семья на прогулке, Царское Село, 1914 г.

Фото 37. Государыня и Татьяна Николаевна на прогулке. Царское Село, 1914 г.

Почти месяц прошёл после убийства в Сараеве, но никто не думал, что этот зверский акт повлечёт за собой всемирную войну и падение трёх великих европейских держав. Ещё до убийства австрийского Наследника и его жены Государь ездил в Кронштадт встречать французскую эскадру, а до этого приезжал в Петергоф король Саксонский. Из Кронштадта Государь отбыл на маневры в Красное Село. Вернувшись, Их Величества торопились уйти на несколько дней в шхеры на «Штандарте». Помню, как свита находила излишним ехать на короткий срок (Государь должен был вернуться на смотр) и считали за лучшее уехать после смотра на долгое время. Их Величества, хотя и торопились уехать, но были уверены, что после смотра они будут в состоянии продолжить пребывание на яхте. 6-го июля мы отбыли на несколько дней в шхеры; сопровождали нас только несколько человек. Пришли на любимый рейд «Штандарта», погуляли по островам, насладились голубыми озёрами. Императрица точно предчувствовала тяжёлое время, была очень грустна и все время повторяла, что она уверена, что мы последний раз все вместе на яхте. Так как мы должны были отлучиться всего на несколько дней, то даже оставили весь наш багаж на «Штандарте».

Фото 38. Их Вел. на палубе Штандарта, Финляндские Шхеры. 1914 г.

Фото 39. Государыня на яхте Штандарт. Июль 1914 г.

Фото 40. Государь и Алексей Николаевич на палубе Штандарта. Июль 1914 г.

Фото 41. На вершине валуна. Шхеры. Июль 1914 г.

Фото 42. Отдых на мху.

Фото 43. Вел. княжна Татьяна Николаевна, Шхеры. Июль 1914 г.

Фото 44. Государь Император Николай II на палубе императорской яхты Штандарт. Июль 1914 г.

Фото 45. Государь на прогулке по острову. Шхеры, 1914 г.

Австрия стала держать себя вызывающе после сараевского несчастья. Государь часами совещался с Великим Князем Николаем Николаевичем, министром Сазоновым и другими государственными людьми, убеждавшими его поддержать Сербию.

Как-то раз я отправилась завтракать к друзьям в Красное Село. Государь с утра также уехал в Красное на парад; вечером он должен был быть там же в театре. Во время завтрака влетел граф Ностиц, служивший в Главном штабе, со словами: