Полная версия:

Ветвления судьбы Жоржа Коваля. Том I

К сожалению, судьба могилы Этель печальна. После того, как семья Ковалей уехала из Камышовки, где находится кладбище, оно пришло в окончательный упадок.

01.23. Кладбище в Камышовке, 2016 г.[192]

Но в этом нельзя винить нынешних жителей Камышовки. Вот что сообщает о его истории Елена Марундик, уроженка тех мест, известный в кругу исследователей переселенчества в Биробиджан израильский историк-энтузиаст коммуны «Икор»:

С кладбищем вот что мне известно: Это первое кладбище Икоровское, оно было довольно большим. В 39–40 годах в Икор стали привозить украинцев, они отказывались хоронить своих на еврейском кладбище. Вообще вспоминали, что отношения тогда были очень плохими, антисемитизм страшный. Сначала хоронили в Даниловке, это километра 2,5–3 от Икора, потом еще одно место нашли, там могилы не сохранились, хоронили на кладбище в Дежневке. Кажется Абрам там похоронен, но не уверена, это родные лучше знают, сейчас на Волочаевском хоронят, достаточно далеко от села. Но это все не важно, главное, что рядом с кладбищем первым построили теплицы и свинарник (!), плюс совсем рядом скотомогильник. Большее кощунство придумать трудно. И вся жижа туда текла, размывала. Думаю, что тогда евреев в селе уже немного осталось, возражать особо некому было, да и кто бы посмел. Сейчас от кладбища остался клочок, несколько могил едва различимых, остальное просто подмыто и превратилось в канаву. Не лучше история и первого кладбища в Соцгородке. У нас рядом военная часть, буквально в поселке. На вершине сопки локаторы установлены, как раз на кладбище. Когда рыли, солдаты кости и черепа откапывали, я малая еще была, но рассказы помню об этом. Очень сомневаюсь в том, что хоть как-то перезахоронили.[193]

В 2016 году Е. Марундик была в Камышовке и ей удалось найти могилу Этель:

«Могила с железной пластиной, на которой ничего уже не прочитать, это она».[194]

01.24. Могила Этель Коваль-Шенитской в Камышовке, 2016 г.[195]

В июне 2018 года в Камышовке снова побывала Елена Марундик, которая ещё помнит «лучшие времена» деревни. И вот что она пишет о посещении кладбища с целью восстановления могилы Этель:

«С могилой вот что: озадачила главу администрации, мы вместе были на кладбище. В расположении могилы практически уверена. Там есть еще несколько плохо сохранившихся, но различимых. Когда была там с телевидением, видела, что чуть подчистили. Первый выпуск «идишкайт» как раз заканчивается на кладбище. Беда в том, что заниматься этим некому, и денег у них нет. Рассказывала о кладбище во всех интервью, как бы в плане обозначить его как-то и поставить памятный знак. Озадачила этим Гуревича, который занимался памятным камнем в Соцгородке. Там документация нужна, обещал помочь. Вообще он человек дела».[196]

Как бы то ни было, место захоронения Этель теперь известно смидовичским краеведам…

Так заканчивался рассказ о могиле Этель в первом издании книги.

Прошедшее время показало, что работа по восстановлению могилы Этель действительно началась под руководством Главы администрации Камышовского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Антона Николаевича Онищенко:

01.25. А. Н. Онищенко в рабочем кабинете.[197]

Он организовал субботник по уборке территории заброшенного еврейского кладбища.

«Началось все с того, что летом 2018 года ко мне обратилась Елена Марундик с просьбой оказать содействие в увековечении памяти первых людей с. Камышовка. Она мне рассказала подробную историю об этих людях и собственно она же проводила работу по уточнению местонахождения могилы Этель Коваль (Она мне известна под фамилией Коваль, иного утверждать не могу). Опросив старожилов Камышовки, совместными выводами пришли к тому, что именно могила Этель находится в указанном месте. (На фото она со звездой Давида, Звезда была найдена неподалеку)».[198]

Начатая А. Н. Онищенко работа по восстановлению могилы Этель ещё не завершена, но она свидетельствует, что А. С. Пушкин точно отметил присущие нам глубокие нравственные начала:

Два чувства дивно близки нам,В них обретает сердце пищу:Любовь к родному пепелищу,Любовь к отеческим гробам.На них основано от векаПо воле Бога самогоСамостоянье человека,Залог величия его…[199]Сегодня (лето 2019 г.) могила Этель выглядит так:

01.26. Могила Этель Коваль-Шенитской в Камышовке, 2019 г.[200]

Я не знаю, приходилось ли Абраму Ковалю, служившему в составе военного оркестра «на царской службе», когда-либо слышать в его исполнении знаменитый полонез Огинского «Прощание с Родиной», но, конечно, он не раз слышал его в течение своей долгой жизни. В семье Абрама Коваля классическая музыка всегда была важным элементом духовной атмосферы.[201]

И, думаю, эта щемящее-торжественная мелодия, сочинённая Михаилом Клеофасом Огинским, племянником Михаила Казимира Огинского, основателя еврейского местечка Телеханы, каждый раз отзывалась в его душе воспоминаниями.

01.27. М. К. Огинский, 1805 г.[202]

Сначала, в Америке, Абрам вспоминал о своей яркой молодости, позже, в волочаевских болотах, о белорусской родине, которую он покинул и куда безуспешно стремился вернуться, а в конце жизни, в течение последних её 13 лет, музыка оживляла в памяти ещё и его Этель –

«верного друга с которым безразлучно прожил пол века (без двух лет) и остался в старости без ее заботы без ее совета без ее помощи…»[203].

Это – самое прямое свидетельство о том, что свадьба Абрама с Этель состоялась в Телеханах в 1904 году и оформление их брака в Америке 11 июня 1911 года[204] – дань формальностям американского законодательства.

Устанавливаемая по этому письму дата позволяет реконструировать и «альтерверсальное волоконце» обстоятельств этой свадьбы.

Попавший на военную службу в 1903 году, Абрам, вероятно, служил где-то недалеко от Телехан. В то время «полки старались комплектовать по территориальному принципу, чтобы призывники из одного региона служили вместе»[205].

Вести из дома доходили до полка быстро. И, узнав об очередных издевательствах отца над Этель в связи с её социалистическими убеждениями, Абрам решает оформить законный брак, который давал Этель независимость от отца:

«к началу XX в. жена состоящего на действительной службе нижнего чина могла получать отдельный вид на жительство»[206].

Такой шаг Абрама требовал разрешения от командования, но оно могло быть получено сравнительно легко, поскольку Абрам мог мотивировать просьбу о женитьбе необходимостью обезопасить невесту от притеснения раввина-отца (разумеется, умалчивая о её «социализме»). А отрыв еврейки от раввина был явным плюсом в оценке идеологической работы военного командования той части, в которой служил Абрам.

… В письме Жоржу в день похорон Этель, Абрам использует три ключевых слова, характеризующих её роль в семье – «забота, совет, помощь». Она заботилась о течении повседневной жизни, её советы были необходимы при принятии главных семейных решений, и она помогала всем чувствовать себя единой семьёй.

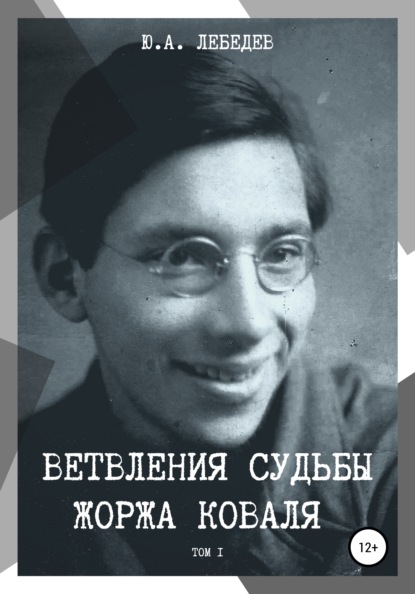

И, конечно, не случайно, на фотографии, висевшей в доме Ковалей после смерти Этель, её лицо окружено светлым нимбом. Фотографию наверняка делал Шая. И его внутренний голос подсказал ему – на Востоке светящийся ореол вокруг чела всегда символизировал награду за праведную жизнь и означал Просветление.[207]

01.28. Портрет Этель (29×24 см.), висевший на стене в доме А. Коваля в последние годы его жизни.[208]

Абрам

Прежде, чем описывать странные и запутанные события телеханской жизни Абрама Коваля, необходимо попытаться выяснить точную дату его рождения. Как оказывается, от знания этой даты зависят оценки вероятности вариантов ветвлений его судьбы в начале XX века.

Официальных документальных свидетельств о месте и дате его рождения пока не обнаружено, да и вряд ли они сохранились – через запад Белоруссии прошло столько «исторических тайфунов», что надежда обнаружить какие-то «метрические книги» захолустного местечка в черте оседлости второй половины XIX века кажется абсолютно призрачной. К тому же, Абрам столько раз в течение жизни менял паспорта и «паспортные данные» как в России, так и в Америке, что и этот источник нельзя считать достоверным.

Остаётся исходить из того, что сам Абрам в последние годы жизни писал о своём происхождении. Это свидетельство сохранилось в его письме к Жоржу и Людмиле Александровне от 7 января 1963 года:

«В вашем письме меня поздравили вы моим днем рождения, спасибо за добрые пожелания, но дело в том что сам я точно не знаю когда родился. Сам не помню, а точных документов неимею. По расказу моей матери меня она родила в праздник Рождества, а какого году? Я считаю так. В возрасте 21 год я призывался в Армию. И было это в 3-ем году. И судить по этим мне исполняется 80 именно сегодня 7-го января.»[209]

Ключевыми словами в этом свидетельстве являются слова о призыве в армию в 1903 году в возрасте 21 года. Рассмотрим, что говорят тогдашние законы о военной службе.

В 1874 году в России введена всеобщая воинская повинность вместо рекрутского набора.

«1 (13) января 1874 г. был издан «Манифест о введении всеобщей воинской повинности», в соответствии с которым воинская повинность возлагалась на все сословия русского общества. В этот же день был утверждён «Устав о воинской повинности». «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности», – говорилось в Уставе».[210]

Устанавливалось, что в регулярную армию призывники попадают по жребию:

«К жребию призывается ежегодно один только возраст населения, именно молодые люди, которым к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать лет от роду»[211].

Практически это выглядело следующим образом:

«Каждый мужчина, достигший 21 года, должен был явиться в Управление воинского начальника. После медицинского освидетельствования те, кто был признан годным к несению службы, тянули жребий».[212]

Здесь нет противоречия в возрастах 20 и 21 год. Дело в том, что жеребьёвка проходила в самом конце года:

«Ежегодный призыв к исполнению воинской повинности и назначение на службу по жребию производятся с 1-го ноября по 15-е декабря, а в Сибири – с 15-го октября по 31-е декабря».[213]

Таким образом, реальный призыв для всех, родившихся с января до середины декабря, происходил уже в 21 год.

Особый случай – наш Абрам. Ведь он родился в Рождество, которое, по действовавшему тогда юлианскому календарю («старому стилю» как принято теперь говорить), приходилось на 25 декабря! Значит, чтобы к 1 января 1903 года по старому стилю иметь от роду полных 20 лет и потому быть призванным к жребию в 1903 году, он должен был родиться 25 декабря 1882 года по старому стилю! И, в соответствии с соотношением дат старого и нового стиля, днём его рождения по григорианскому календарю (по «новому стилю) нужно считать 6 января 1883 года.[214]

Какое-то загадочное (и весьма вероятностно тоненькое) волокно альтерверса его биографии возникло уже после выхода первого издания этой книги в связи с обнаружением его могилы. Она считалась утерянной после отъезда из Камышовки Шаи и Муси[215] к дочери Гите в Хабаровск в 1965 году.

Но, как оказалось, Шая так добротно обустроил памятник на могиле отца, что он выдержал более чем полувековое испытание временем и – воистину, случай ненадёжен, но щедр! – был случайно обнаружен А. Н. Онищенко:

«В апреле этого года я посещал своих предков на Волочаевском кладбище (которое относится к Волочаевке-2) Находясь там, чисто случайно обратил внимание на старый памятник, где стояла дата рождения – 1881 год, не читая фамилии прошел дальше, но что-то заставило меня вернуться, и я предположил что это тот человек, могилу которого все так давно искали. Фото я скинул Томашевич Т. В., она и подтвердила что это могила Абрама Коваля».[216]

01.29. Могила Абрама Коваля на кладбище Волочаевки-2, 2019 год.[217]

Я попросил Антона Николаевича уточнить описание таблички на памятнике. И он написал:

«Табличка алюминиевая толщиной примерно 5мм, имя начеканено (или «набито» острым предметом)»[218]

01.30. Табличка на памятнике на могиле А. И. Коваля.[219]

На табличке стоит дата рождения Абрама – 1881 год. Откуда её мог взять Шая (а памятник, безусловно, ставил именно он)? Рассказа Абрама о своём происхождении в том виде, как он дан в письме к Жоржу 1963 года, Шая мог и не знать или сознательно не использовать известные ему по устным рассказам факты. Скорее всего, дата взята по паспорту Абрама (как и положено по кладбищенским правилам).

Но был ли паспорт у Абрама? Ведь он ещё в 40-х годах прекратил работу в колхозе и сначала помогал вести хозяйство по дому Этель, неважно себя чувствовавшей в последние годы жизни, ухаживая за скотиной, работая в большом огороде, приглядывая за внучками и внуком, а после её смерти и, сам уже страдая различными недугами, продолжал помогать вести дом уже Мусе.

Колхозники, как известно, паспортов не имели. Но Абрам не был «простым колхозником», он мог получить паспорт при принятии советского гражданства или оформить его с помощью Шаи, когда колхоз был преобразован в совхоз в пятидесятые годы и Шая входил в руководство совхоза. (Работники совхозов приравнивались к рабочим и получали паспорта).

Как бы то ни было, но паспорт у Абрама точно был. Это подтвердила Г. Ш. Соловьёва, сообщившая, что Абрам получал пенсию («маленькую – рублей 12–15 в месяц»[220]), а пенсия выдаётся только по паспорту.

Я полагаю, что паспорт Абрам получил, всё-таки, с помощью Шаи уже в «совхозные» времена Камышовки, и дата рождения в нём была проставлена по каким-то «житейским» соображениям, скорее всего, связанным именно с оформлением пенсии.

Таким образом, в качестве «исторической константы» для дальнейшего анализа принимаем дату рождения Абрама Коваля 25 декабря 1882 года по старому стилю.

О том, как протекали детство и юность Абрама, никаких ни письменных свидетельств, ни семейных преданий не сохранилось. Вербализованная история его альтерверса начинается в 1903 году.

Кровь людская – не водица… Как известно, первая общероссийская смута XX века началась в январе 1905 года после расстрела рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге. Но менее известно, что для российских евреев она началась почти на два года раньше. Вот как говорит об этом Яков Басин, «организатор религиозного движения прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь»[221]:

«Начало трагической эры европейского еврейства в XX веке было ознаменовано кровавым Кишиневским погромом, который произошел в России в дни православной пасхи, 6–7 апреля 1903 г., вызвав подлинный шок во всем мире. Как сообщает Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона (т. 9), Кишинев тогда был губернским городом Бессарабской губернии. Из 108,5 тысяч населения 50240 составляли евреи (46,3 %)… За два дня в ничем до этого не выделявшемся обычном современном городе было убито 49 и ранено 586 человек – безоружных, беззащитных, совершенно ни в чем не повинных людей. Более полутора тысяч еврейских домов и лавок разгромлено. Зверства погромщиков напоминали средневековые бесчинства, творимые войсками при взятии вражеских городов. «Евреев убивали целыми семьями, многих не добивали и оставляли корчиться в предсмертных конвульсиях. Некоторым вбивали гвозди в голову или выкалывали глаза. Малых детей сбрасывали с верхних этажей на мостовую, женщинам отрезали груди. Многие женщины были изнасилованы. Пьяные банды врывались в синагоги и рвали в куски, топтали и грязнили священные свитки Торы»[222]… Стон и плач стояли летом 1903 года в российских синагогах: евреи оплакивали жертв Кишиневского погрома. В Кишиневе состоялось торжественное захоронение остатков изорванных свитков Торы. Их уложили в глиняные сосуды и погрузили на носилки. В отдельном сосуде находился пергамент с описанием трагедии. Более десяти тысяч человек сопровождали траурную процессию. На еврейском кладбище посреди могил жертв погрома был сооружен специальный склеп, в который и были замурованы сосуды с остатками свитков. А на тридцатый день после погрома на траурное моление собрались оставшиеся в живых искалеченные несчастные люди. Еврейский Кишинев был погружен в мрак»[223].

Дальнейшие события не заставили себя ждать. Характеризуя обстановку, сложившуюся в западных областях Белоруссии после кишинёвского погрома, А. И. Солженицын цитирует[224] официальный отчёт о последовавшем после кишинёвского гомельском погроме 1903 г.:

«Поголовное вооружение, с одной стороны, сознание своего численного превосходства и своей организованной сплоченности с другой – подняло дух еврейского населения настолько, что среди молодёжи их стали говорить уже не о самозащите, а о необходимости отмстить за кишинёвский погром».[225]

Эта оценка – со стороны «русофильского» фланга спектра общественного настроения.

А вот что говорят о том же моменте истории на «юдофильском» фланге этого спектра:

«Гомель в начале XX века был одним из самых крупных торгово-промышленных центров «Северо-Западного края» Российской империи. В 1904 г. его население составляло 47289 человек, из которых на долю евреев приходилось 26504 (56 %). Евреям принадлежало большинство крупных промышленных предприятий. Среди них следует отметить лесопильный, чугунолитейный, механический, маслобойный заводы, вальцовую мельницу, завод нефтяных масел, спичечную фабрику, несколько типографий. В городе существовали еврейские училища, частные гимназии, прогимназия. В 1898 г. в Гомеле работало 26 синагог. Компактное проживание представителей одной этнической и религиозной группы создавало и условия для возникновения массовых переживаний и панических настроений. Вот почему известия о происходящих погромах воспринимались так болезненно».[226]

Обе оценки согласны в том, что евреев было много, что они были сплочены и организованы, но выводы из них сделаны диаметрально противоположные. С «русофильской» стороны виделась угроза «подъёма духа» еврейского реваншизма, с «юдофильской» – панический «упадок духа» и страх перед новыми погромами.

С эвереттической точки зрения обе оценки «правильные» – это типичная социальная суперпозиция, порождающая ветвления альтерверса каждого отдельного представителя социальной группы, составляющей эту суперпозицию.

Какие же ветвления в связи с этим возникли в судьбе Абрама Коваля в 1903 году?

Первое порождено «юдофильским» членом суперпозиции, в котором молодой плотник в провинциальных Телеханах, куда приходили запоздалые известия из Гомеля о страшных событиях, с облегчением увидел, что «погромный вал» до Телехан не докатился. И, как следует из его «канонической биографии», в ноябре или декабре 1903 года спокойно пошёл на призывной пункт, достал свой «призывной жребий», попал в армию, отслужил положенный срок, и вернулся домой в 1906 году, когда и до Телехан докатился очередной вал еврейских погромов.

На этот раз остаться в стороне от событий он не мог, вступил в Поалей Цион, участвовал «в беспорядках», преследовался полицией и столыпинскими войсками.

Что же могло ждать Абрама в случае ареста? Безусловно, тюремное заключение и наказание за участие «в беспорядках» – от административной высылки до повешения, в зависимости от признанной судом меры участия в них.

Тюремное заключение само по себе всегда является тяжким испытанием. Но в западных областях Российской Империи в те годы оно имело особенности, которые могут показаться странными современному читателю, знакомому с описанием быта «политических заключённых» в советских тюрьмах 20-х – 40-х годов.

В 1908 году Ф. Э. Дзержинский, будучи заключённым «в X павильоне Варшавской цитадели, одной из самых мрачных тюрем царизма, в которой содержались наиболее опасные для царского самодержавия революционеры»[227] в своём дневнике пишет о тюремной повседневности так:

«С жандармами мы встречаемся как враги, солдат мы только видим. В коридоре три жандарма сменяются ежедневно каждые четыре часа. Каждый жандарм попадает в один и тот же коридор раз в 10–15 дней. При таких условиях трудно узнать, кто из них проще и доступнее[228]. Независимо от этого, у них много работы: то они водят нас по одному в уборную, то на прогулку, то на свидание, то открывают дверь, когда солдат-служитель вносит обед, подметает камеру, приносит чай, хлеб, ужин, уносит лампу <Выделено мною. Ю. Л.>. После этого жандармы, водящие нас на прогулку, направляются на другую службу. Они часто грубы, злы, видят в нас врагов, пытаются сократить время прогулки и досадить нам. Впрочем, таких, которые досаждают нам по собственной инициативе, немного».[229]

Но, конечно, «цивильный быт» – отсутствие параши, «солдат-служитель», приносящий в камеру горячий чай и настольную лампу – не снимает ужаса тюремной жизни:

«Сегодня у меня было свидание, и мне передали приветы с воли, прелестные цветы, фрукты и шоколад. Я видел Стасю и Вандзю.[230] Я стоял на свидании, словно в забытьи, и не мог ни овладеть собой, ни сосредоточиться. Я слышал лишь слова: «Какой у тебя хороший вид», – и то, что я говорил: «Здесь ужасно». И помню, что я просил прислать мне какие-то книги и совершенно ненужное мне белье… После этого я вернулся в камеру и чувствовал себя более чем странно: никакой боли, никакой жалобы, нудное какое-то состояние, какое бывает перед рвотой… Потом кто-то вернулся из суда, и из коридора до меня донесся его спокойный и твёрдый голос: «Виселица», – и охрипший возглас жандарма: «Нельзя говорить!»… Где-то наверху плачет недавно родившийся здесь младенец».[231]

И Абрам, наслышанный о картинах тюремных нравов, естественно, не хотел испытать их на себе, и потому сначала бежал в Германию, а в 1910 году приехал в США. Это «волокно его судьбы» мы и рассматривали ранее.

Но, оказывается, что и второе волокно судьбы Абрама, порождённое «русофильским» членом социальной суперпозиции 1903 года, также явственно обнаруживается по сохранившимся документам.

Это то волокно альтерверса, в котором, как писал мне внук Абрама Геннадий Коваль, излагая семейные предания, Абрам попал в Америку случайно, из-за банкротства пароходной компании, на одном из кораблей которой он служил:

«Махнул дед с друзьями в Германию, на пароход устроился матросом, и раза три через Атлантику в Америку и обратно сплавал. А тут банкротство пароходству подоспело, как раз в Калифорнию аж пароход тот пристал, хоть и не в Атлантике это.[232] Списали деда с друганами там на берег, а пароход на металлолом. Выдали им двух ли, трех ли, месячное пособие и дали вольную. Дед (и другие некоторые) подумал-подумал, да и остался искать там работу».[233]

Но когда и как дед «махнул в Германию»? И когда его «списали на берег» в Америке и где именно?

Поскольку в этом волокне Абрам принял активное участие в событиях 1903 года, нужно указать «термодинамическое условие» возможности такого поведения Абрама из «глухого местечка Телеханы». И оно нашлось в работе Я. Басина:

«Буквально через 10 дней после Кишиневской трагедии, 16 апреля, в Пинске были распространены воззвания к христианскому населению города «следовать примеру Кишинева».[234]

От Пинска до Телехан всего 50 километров. Так что никакого «запоздания» с известиями в этой ветви альтерверса в Телеханах не было. В этой ветви Абрам ещё весной 1903 года осознал надвигающуюся опасность и вместе с «друганами» начал готовиться к её отражению.

И вместе с «друганами» были и подруги. Вспомним, что писал Абрам об Этели:

«…между рабочими имелась революционная подпольная группа к которой она примкнула и стала Соцыалистом еще в 3 ем году, когда в местечке никто не знал и не слыхал слова «Социализм» «Революция». Она участвовала в первомайском празднике в лесу…».[235]