Полная версия:

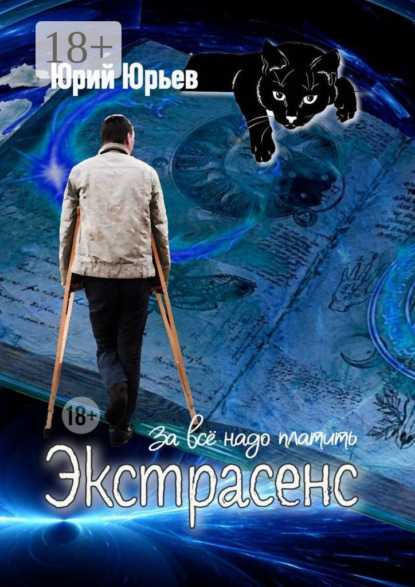

Экстрасенс. За все надо платить

От Вероники – моей, видимо, последней попытки обрести семейное счастье, я, насколько мог долго, пытался скрыть свой дар. Чтобы не испытывать разочарования, старался вообще не заглядывать ей в голову, но… шила, как говорится, в мешке… Она тоже со временем всё поняла, а затем и узнала наверняка: мир не без добрых людей. Молча собрала вещи, типа, чего говорить, ты ведь сам всё уже давно прочёл в моих мыслях, и ушла обиженной, как и все предыдущие девушки. Ну а потом случилась авария на шахте, где я работал…

Привычно ловко управляясь с креслом-коляской (на костылях я тоже натренировался нормально ходить, но разъезжать на колёсах мне было более комфортно в моём просторном доме), я проводил сестру на кухню. Пока она выкладывала на стол: печенье, кусочек пирога и ещё какие-то вкусности, которые часто готовила дома, и на приготовление которых у меня не было ни таланта, ни желания, ещё раз её просканировал. Внешне она, казалось, ничем не изменилась. Невысокая, немного сутуловатая, в брючном костюме кремового цвета и с короткой стрижкой. Её всегда серьёзный взгляд больше подошёл бы строгой профессорше, нежели обычной кассирше из сберкассы. Очки, которые делали её сходство с научным работником ещё больше, она, благодаря мне, уже давно не носила, но я их не один раз замечал среди прочих женских вещиц в её элегантной кожаной сумочке. Зачем она их с собой таскала, если видела на все сто? Этих женщин разве поймёшь?

– Что тебе сказать, сестрёнка, – наконец ответил я на заданный ею вопрос. – Не бережёшь ты себя.

– Это я и сама знаю, – улыбнулась она, заканчивая приготовления к чаепитию. Чайник я закипятил буквально перед её приходом, и заварник с ароматным травяным чаем поджидал на столе мою гостью. – Ты мне конкретно скажи, а то что это, я зря, что ли, к тебе полгорода проехала?

– Так ты только ради диагностики ко мне пожаловала? – деланно возмутился я. – А просто проведать братца ты бы не приехала?

– Не шуми, братец-кролик, – шутливо ответила сестра, – конечно же, я приехала тебя проведать, но раз уж подвернулся случай, то почему бы нам не совместить приятное с полезным?

Валентина уселась на табуретку, подпёрла румяные, пухленькие щёчки кулачками и вопросительно уставилась на меня своими чёрными глазами. Волосы она всю жизнь красила под цвет глаз, а вот костюмы предпочитала более светлых тонов. «Просматривая» её, я обратил внимание на то, что у неё усугубилась проблема с поджелудочной железой. Диабета, конечно, ещё нет, однако инсулинорезистентность налицо. Но иначе и быть не могло, учитывая почти патологическую любовь моей сестрёнки ко всему печёному и сладкому, как она только умудрялась не набирать лишний вес. Песочек в желчном стал превращаться в мелкие камешки, что в скором времени неминуемо обратится в желчекаменную болезнь, и в один не очень прекрасный день приведёт к операции. Кровеносная система… В общем, по сравнению с тем, что я видел в её прошлый визит, здоровье, мягко говоря, не улучшилось.

– Валюша, тебе нужно меньше сладкого есть, – уже в который раз я пытался наставить сестру на путь истинный. – И на всякие раздражители меньше обращать внимание.

– Да знаю я всё, – сестра отмахнулась рукой, словно отгоняя назойливую муху. – Ты каждый раз об этом говоришь.

– А ты каждый раз ничего не делаешь…

– Серёж, ну как тут будешь спокойной. Вовка всё никак не остепенится. Шляется по вечерам неизвестно где. Сидишь, полночи выглядываешь, думаешь: как бы чего с ним не случилось. Время-то какое. Не дай Бог, патруль остановит или за отсутствие маски придерутся… Поди потом докажи, что ты не верблюд.

– Но ему же уже тридцать лет – взрослый мужчина, а ты всё за ним, как за ребёнком маленьким, трясёшься, – попробовал образумить я сестру, разливая чай.

– Взрослый, а ума..? Был бы хотя бы женатым, так я может и успокоилась, а так… Не могу я, Серёжа, спокойно спать – сердце не на месте.

Я её прекрасно понимал. В городе и так неспокойно было, а тут ещё с весны пандемию объявили. Без маски теперь никуда, ни в одно учреждение или магазин не попадёшь. Где бывает Вовка, и что с ним может произойти, одному Богу известно.

– А что Ленка? – перевёл я разговор на более приятную для сестры тему.

– У неё, вроде бы, всё нормально. Работают с Лёней, Вадим учится.

С дочкой и зятем Валентине в жизни повезло, чего не скажешь о старшем сыне – Владимире. Тот с детства был, как говорится, оторви да выброси. Сейчас уже возраст перевалил за тридцатник, а в голове ещё сквозняк гуляет, и матери из-за него покоя нет. Успел побывать в горячих точках. Был ранен, правда легко, но всё равно комиссовали, а теперь вот – не знает, куда себя деть. Работу особо не ищет, всё надеется, что ему её на блюдечке принесут и уговаривать начнут. Только сегодня это не то, что лет десять назад, когда всё работало, и люди требовались во многих местах. Предлагал ему в шахту, но он скептически кивнул на мои ноги, мол, сам калека и меня таким хочешь сделать, и решительно отказался лезть под землю. Вот так и болтается: либо у друзей, либо вообще неизвестно где.

– Ты мне главное скажи, – не отставала сестрёнка, – этой гадости у меня хотя бы нет?

Я понял, о чём она спрашивает. О коронавирусе сейчас не говорит только самый ленивый. С весны во всех новостях только и разговоры про пандемию: сколько заболело, сколько умерло. Естественно, Валюшка, работая в таком месте, где постоянный поток людей, и переживает о возможности заражения.

– С этим у тебя всё в порядке, – обнадёжил я её. – Ты только цинк пить не забывай, чтобы иммунитет в надлежащей форме поддерживать.

– Да пью я, пью. И всю семью пою. Только его с началом эпидемии теперь в аптеках и не сыщешь. Люди тоже умные стали, знают, что лучше БАДы попить, чем потом химию глотать, да ещё и неизвестно: поможет – не поможет, выживешь – не выживешь. Это хорошо, что у меня одноклассница в аптеке работает, а так попробуй – достань.

– Вот и молодец, что пьёшь! Тогда давай за здоровье и за всё хорошее, – предложил я тост, поднимая свою чашку с чаем. – Я тоже полезные травки заварил, для профилактики, так сказать, и поддержания иммунитета.

Мы аккуратно чокнулись красивыми чашками из китайского чайного сервиза, которые я всегда доставал во время визита сестрёнки (для кого их ещё беречь) и принялись за сладкое. Не успел я сделать и пару глотков, как завибрировал мобильник. На дисплее высветилась фамилия Нестеров. Перед глазами возник образ седого мужчины за шестьдесят, маленького, суховатого – профессора медицины из центральной поликлиники.

– Слушаю вас, Пётр Андреевич, – сказал я, спешно проглатывая положенное в рот печенье.

– Здравствуйте, Сергей Иванович, – голос профессора, несмотря на его возраст, звучал довольно бодро, и по нему вряд ли кто дал бы ему больше сорока – сорока пяти лет. – Извините, что беспокою вас. Но вы же знаете, что я никогда к вам понапрасну не звоню.

Это действительно было правдой. Звонил профессор только в очень сложных и непонятных случаях. Как нас свела судьба, это вопрос другой, но в своё время я поставил ему очень жёсткие условия – никакого лечения, только диагностика и только когда действительно он сам, с высоты своего профессорского звания, не в силах разобраться. Если бы я тогда дал слабину, то, возможно, сейчас за моей дверью стояла бы огромная очередь из желающих поправить своё здоровье. У меня есть все необходимые данные, чтобы заниматься целительством и иметь весьма солидный доход, и Нестеров это прекрасно знал. Вот только меня это вовсе не интересовало. Во-первых, я много лет изучал вопросы кармических последствий после вмешательства в организм постороннему человеку, даже если он меня об этом и просит. Взваливать на себя чужой багаж кармы, меня как-то вовсе не прельщало. Ну а во-вторых, я очень ценю своё время, которого нам всем отведено не так уж и много, и которое ни за какие деньги уже не купишь. Всё свободное время (ну, почти всё, если быть полностью откровенным) я посвящаю йогическим практикам, практикам цигун и обычным физическим нагрузкам. Конечно, в позе лотоса, в силу обстоятельств, я не сижу, но для медитации и дыхательных упражнений это особенно и не нужно.

Я вовсе ничего не имею против настоящих целителей, которые избавляют от недугов сотни, а то и тысячи страждущих. Бывал и сам у такого, можно сказать, уникума. Самому проблему с ногами решить не получалось. Улучшения, конечно, были, но это меня не устраивало. Я прекрасно понимал, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд, но попробовать решил, как говорится, на авось. Узнал я, что есть у нас в городе такой целитель, зовут Андрей Столяров1, попытался попасть к нему на приём. Раза три мне отказывали вообще в записи – видать, действительно не простой дядька оказался, чувствовал что-то, как и я, а может даже и ещё покруче, если по одной фамилии смог про меня всё определить. Когда в четвёртый раз отказали, решил ехать прямо к его, так называемой, лечебнице – авось калеке не откажет. И действительно принял он меня в тот же день. Вот только лечения никакого не было. Познакомившись, посидели, поговорили по душам. Он мне и говорит:

– Серёжа, ну зачем ты приехал? Ты же не хуже меня «видишь» и знаешь, что кармическая у тебя причина, и всё, что с тобою произошло, случилось неспроста. Не смогу я тебе помочь. А если и возьмусь, то ничего хорошего из этого не получится ни для тебя, ни для меня. Карма – она ведь штука серьёзная: слукавишь и попытаешься её обмануть в этой жизни – в следующей она тебя всё равно догонит. Так зачем тебе снова переживать одно и то же, может лучше уж отработать всё до конца сейчас?

В общем, этот Столяров только подтвердил моё отношение к целительству. Я (да и, как оказалось, не один я) теперь считаю, что любая болезнь – это ни что иное, как урок человеку за его неправильную или неправедную жизнь, и справляться со своей проблемой он должен сам. Одно дело указать ему на причины недуга, другое – решать его проблемы за него. Моё (и, опять же, не только моё, но и более просветлённых людей) мнение таково: если болезнь излечима, то человеку никакой целитель не нужен, а если неизлечима – тут уж никакой лекарь не поможет.

– Здравствуйте, – ответил я не слишком приветливо, так как понимал, что стоит за этим звонком. – Что там у вас стряслось? – в ответ на укоризненный взгляд Валентины я только, как бы извиняясь, пожал плечами.

– Сергей Иванович, вы бы сегодня не смогли подъехать ко мне в поликлинику?

– Что-то серьёзное?

– Да. Весьма. Вопрос, если можно так сказать, жизни и смерти. Случай – очень интересный. Мы уже какие только исследования не проводили, анамнез собрали на три листа, а причину никак установить не получается. Не откажите, Сергей Иванович, уж больно человек серьёзный.

«Кто бы мог сомневаться, что человек серьёзный», – хмыкнул я про себя. Этот старый лис Нестеров никогда своего не упустит, да и самомнение у него тоже зашкаливает. Ради какого-нибудь трудяги, живущего на зарплату, волноваться и поднимать волну не станет. Здесь, либо действительно что-то интересное, и он хочет с этим разобраться по-настоящему, либо, что более вероятно, ему посулили большие деньги. Естественно, из этих денег и мне что-то перепадёт: каждый труд должен достойно оплачиваться, но львиная доля всё равно остаётся моему нанимателю. Вслух я сказал:

– Хорошо, Пётр Андреевич, через полчасика присылайте машину.

– Большое вам спасибо, что не отказали. Через полчаса ждите.

– Вот и погуляли, – улыбнулся я сестрёнке.

– Нестеров? – спросила она.

С этим старым эскулапом сестрёнка была хорошо знакома заочно из моих красочных повествований. Во время её визитов ко мне, я частенько рассказывал про самые интересные случаи из моей диагностической практики, чтобы хоть как-то мотивировать Валентину на более серьёзное отношение к своему здоровью.

– Ага, он самый, – подтвердил я. – Ладно, давай продолжим. Полчаса у нас ещё есть.

Глава 3

Машина скорой помощи приехала уже через десять минут, но я не торопился выставлять сестрёнку из дома. Договорились через полчаса – будьте любезны подождать. Опаздывать на какие-либо встречи, особенно если договорился или пообещал, я не любил, но и бежать сломя голову раньше времени тоже привычки не имел. Идеалом пунктуальности для меня всегда служил образ графа Монте-Кристо, который всегда являлся к месту назначенной встречи с точностью до секунды. Прерывать приятное чаепитие не хотелось, особенно если учесть наличие вкусняшек, которыми сестрёнка меня в этот раз угощала. Однако сегодня нормально провести время с Валентиной мне всё же не удалось. Не успел я съесть пару печенюшек и сделать несколько глотков чая, как почувствовал лёгкое головокружение. Благо, моё тело находилось в удобном кресле-каталке, которое и не дало мне свалиться на пол. Симптом этот был мне хорошо знаком. Обычно после него я терял сознание в этом мире, но через несколько мгновений, как ни в чём не бывало, продолжал бодрствовать уже в каком-то ином, обычно мне вовсе неизвестном месте и времени.

* * *

Моё новое тело было молодым и крепким. Никаких проблем с ногами и вообще со здоровьем. Живи себе и радуйся. Единственное, что меня беспокоило, так это присутствие в сердце какой-то необъяснимой тревоги, предчувствие чего-то нехорошего. Я ехал верхом на лошади по густому лесу, внимательно оглядывая всё вокруг. Цепкий взгляд моих зорких глаз привычно выхватывал любое малейшее изменение среди малоподвижной лесной растительности, а ум, по обыкновению, анализировал, какое именно существо выдало себя этим, едва заметным движением и насколько оно для меня опасно. Яркие лучи летнего солнца практически не пробивались сквозь кроны огромных, густых деревьев, поэтому здесь, у самой земли, было сумрачно и довольно прохладно. Несмотря на то, что на мне была лишь лёгкая, белая сорочка, сотканная из какого-то грубого волокна и расшитая замысловатыми узорами, мне не было ни холодно ни жарко. Зябко – так, наверное, я охарактеризовал бы своё состояние, и погода здесь была вовсе ни при чём. Лёгкий озноб исходил откуда-то из глубины тела и был обусловлен моими душевными переживаниями. Моё сознание, переселившееся в новое тело, тем временем пыталось как можно быстрее адаптироваться к новому «месту жительства» и к новому мышлению юноши, в которого я «попал».

Сделав глубокий вдох, я с удовольствием наполнил лёгкие подзабытым в городе ароматом прелой листвы, терпким запахом хвои и едва уловимым благоуханием лесных трав. Новая память, смешиваясь с памятью, оставшейся из прошлого, начала подбрасывать в мою голову картинки из жизни парня, что позволило мне в кратчайший срок идентифицировать себя в этом мире. Оказывается, я был сыном какого-то князя. Нужно отметить, что князь здесь вовсе не титул, передаваемый по наследству, как в моём настоящем времени, а выборная должность. Когда у русичей, в силу определённых обстоятельств, начало появляться много внешних врагов, в крупных городах стали образовываться боевые дружины. Они собирались из мужчин, обычно принадлежащих по рождению к касте воинов и в совершенстве владевших как искусством кулачного боя, так и умением драться на мечах. Не менее важным, а может даже и основным навыком, который приобретали с раннего детства, было умение крепко держаться в седле.

Званий типа майор или генерал в этом мире ещё не существовало. Вся вертикаль власти собиралась благодаря так называемому копному2 праву. Изо всей воинской орды вначале избирались сотники, те, в свою очередь, выбирали десятников, а эти десять самых лучших и уважаемых дружинников избирали между собой князя – верховного предводителя. Правил князь ордой или иначе дружиной не всю оставшуюся жизнь, а до тех пор, покуда без нареканий справлялся со своими обязанностями. Как только воинство видело, что князь потерял былую хватку или, что было совсем уж редко, допустил какую-либо оплошность в руководстве, то, несмотря на все его заслуги, он тут же переизбирался на более достойного.

Восстанавливая в памяти свои прошедшие годы, а было мне здесь лет пятнадцать – семнадцать, я и вспомнил, что являюсь сыном такого вот князя. Семейка у нас была многолюдная, не то что в том времени, откуда меня сюда занесло. У моего здешнего батюшки кроме меня было ещё трое сыновей и две дочки. Я был самым старшим из всех детей. Достигнув нужного возраста, то есть практически с того момента как начал ходить, ко мне приставили специального человека – наставника. Это был старик умудрённый большим опытом в воинских искусствах. Он-то и взялся меня готовить к будущей ратной службе. Несмотря на преклонный возраст, это был весьма живой и довольно крепенький мужчина, которого и старичком-то назвать было тяжело. Он ни в чём не уступал молодым парням в самом расцвете сил, а если учесть его способность виртуозно управлять жи́вой – своей внутренней энергией, то он ещё многим мог бы дать фору.

В моей голове пролетели непривычные и мудрёные для меня «прошлого» названия приёмов местного рукопашного боя. Скруты, свили, плетение куделей… Что означают все эти термины, я ещё не мог осознать своим смешанным из двух половинок разумом, но мог дать стопроцентную гарантию, что случись какое столкновение с врагом, и моё тело с быстротой молнии смогло бы воспроизвести все эти старинные приёмы с филигранной точностью. Чувствовалось, что наставник не зря потратил больше десяти лет своей жизни на моё обучение. Вспоминая всё это, у меня в который раз ломались созданные в течение жизни стереотипы. Нас ведь всегда учили, да и продолжают учить тому, что в те времена, когда японские самураи да китайские монахи демонстрировали чудеса рукопашного боя, у нас на Руси мужики только и могли что коровам хвосты крутить. Но всё это оказывается ложь. Вот в эти, например, времена, куда я сейчас попал, общество делилось на варны. Кому положено было пахать землю, тот пахал, кому свою родню от врагов защищать, те сызмальства обучались ратному делу. Так что здешние воины обладали мастерством если не лучшим, чем япошки да китайцы, то, во всяком случае, нисколько не уступали им.

Дорога, видимо, была длинной, и, продолжая путь, у меня на фоне моих размышлений возник новый вопрос: а куда я нынче направляюсь в сопровождении моего наставника? Моя новая память тут же выдала исчерпывающий ответ. Оказывается, я недавно окончил полный курс обучения всем видам воинского искусства, и теперь мне предстояло сдать один из положенных в таких случаях экзаменов. Заключался он в том, что меня оставят одного в лесу, вдали от всякой «цивилизации», и я должен буду выжить в условиях этого дикого леса в течение месяца. Естественно, никакого сухпайка здесь не предусматривалось, как говорится, чего поймал, то и твоё. Палатка также не входила в комплект для выживания. Единственное что я при себе имел, так это меч для самозащиты, острый, как бритва, кинжал, видимо, для разделки тушек и лук для того, чтобы эти тушки подстрелить. Так интерпретировала моё снаряжение моя старая память. «Хорошо, а тушки-то нужно на чём-то приготовить», – тут же промелькнула в голове рациональная мысль. Вспомнив про костёр, я инстинктивно опустил руку себе на бедро. В моей реальной жизни я не курил, но в кармане всегда была зажигалка с фонариком, так сказать – на всякий случай. В этой же жизни моя рука не нащупала даже кармана на широких шароварах. Что ж, придётся обойтись без зажигалки, авось в меня заложили также и знания о том, как это сделать.

Мой наставник, ехавший всё время позади, чуть пришпорил коня и, догнав меня, коротко произнёс:

– Подъезжаем.

Голос старика оказался низким и, несмотря, на то, что говорил он негромко, я ощутил в нём какую-то неестественную мощь. В моём мире вряд ли возможно отыскать людей преклонного возраста, имеющих такую вот невероятную внутреннюю силу (здесь не нужно путать с упрямством, чего у нынешних пожилых людей сколько угодно). Обычно у нас они в такие годы уже больные и нЕмощные. Я улыбнулся тому, что никогда раньше не придавал значения слову нЕмощный, то есть не мощный. «Пожалуй, – подумал я с уважением, – с таким голосом можно не только огромным войском командовать, но также, если применить его во всю силу, то и обратить врага в бегство». Правда, если про людей, которые своим голосом могут воздействовать на зверей, я хотя бы слышал, то про таких, чтобы целое войско могли остановить, даже не знал.

Мы выехали на небольшую поляну и остановили лошадей. Осмотрелись вокруг. Ничего особенного, обычная лесная поляна, что называется, в первозданном виде. Из-за того, что деревья расступились метров на восемь-десять, здесь было значительно светлее, чем в самом лесу, но прямые солнечные лучи попадали сюда лишь в полдень и на небольшой промежуток времени. С одной стороны поляны я заметил заросли каких-то кустарников с большими чёрными ягодами. Моя новая память мне подсказывала, что ягоды съедобные. «Это хорошо, – подумал я, – значит, уже с голоду не помру». Расфокусировав своё зрение, обнаружил, что всё вокруг шевелится, шуршит, жужжит, свистит, щебечет… в общем, живёт своей обычной лесной жизнью. С удовольствием спрыгнув с коня, я по колено погрузился в мягкую зелень травы. Краем глаза заметил, как из-под ног юркнула и тут же скрылась в этом зелёном море такого же цвета большая ящерица. «В какой век не попади, – пришла мне в голову мысль, – а лес и его обитатели всегда остаются прежними». Единственное, что отличало его от современного, так это непривычная высота деревьев, да отсутствие бытового мусора, который в наших лесах, где только не встретишь. «А, кстати, – вдруг подумал я, – а в какой, интересно, век я попал?» Навскидку – век где-то девятый – десятый. Спрашивать у наставника было бы глупо, да и летоисчисление здесь, скорее всего, не такое, как у нас. Новый календарь, берущий своё начало от Рождества Христова, на Руси ввёл ведь Пётр Первый, а до этого у нас насчитывалось что-то около семи тысяч с гаком лет от сотворения Мира. Так что даже, если предположить, что наставник не сочтёт меня идиотом, а ответит на заданный вопрос, то не факт, что я пойму какой сейчас год по календарю из будущего. «Ладно, хорош бухтеть, – утихомирил я свой разговорившийся ум, – это сейчас не так важно. Сейчас важнее обустроиться в этом диком мире, о котором моя прошлая память вообще ничего не знает, а моя новая ещё не полностью восстановилась, а, точнее сказать, не воссоединилась со старой».

Вместо прощания наставник дружески хлопнул своей крепкой ладонью мне по плечу (он всегда был немногословен, к тому же, видимо, всё, что мне было нужно, уже было сказано) и, подхватив мою лошадь за уздечку, вскорости скрылся в лесной чаще. Оставшись один, я замер на несколько мгновений и прислушался: сначала к лесу, потом к себе. В лесу услышал множество звуков, присущих именно этому месту, и едва уловимый удаляющийся топот копыт, который с каждой секундой становился всё тише. В себе я ощутил нарастающее чувство голода и всё ту же непонятную тревогу, которая сопровождала меня весь наш путь к поляне. Не удержавшись от искушения, я первым делом направился к зарослям кустарника с ягодами. Это оказалась, как я, в общем-то, и предполагал, дикая ежевика или, во всяком случае, что-то очень на неё похожее. Ягоды были довольно крупные, но кислые. За прошедшие века селекционеры, видимо, хорошенько потрудились, чтобы сделать современную ежевику послаще. Не успел я утолить несколькими ягодами не столько чувство голода, но больше любопытство, как невдалеке где-то за деревьями послышался треск сухих веток, Моя рука инстинктивно легла на рукоятку меча. В это время на противоположной стороне колючих зарослей ежевики появился огромный медведь. Тот тоже не ожидал встретить в лесу чужака и замер так же, как и я, на месте. Наши взгляды встретились. Моя новая память мне услужливо подсказала как необходимо смотреть в глаза дикому зверю и что в это время нужно думать. Первоначальный страх, выплывший было из глубин моей старой памяти, моё новое тело принимать в себя не захотело. Не исключено, что в юноше такое понятие как страх вообще не существовало. «Страх обычно возникает в том случае, если человек чего-то не знает или не понимает явления, с которым столкнулся, – объяснила мне моя новая память. – Ты всё знаешь и всё умеешь, поэтому опасаться тебе, конечно, нужно – это твой инстинкт самосохранения, а вот бояться глупо».

С такой постановкой вопроса я был вполне согласен, и спустя несколько минут дуэль взглядов завершилась в мою пользу. Косолапый житель дикого леса, несмотря на внушительные размеры и возраст, оказался более слабым духом, нежели человек, пусть и молодой. Медведь отвёл глаза в сторону и, недовольно рыкнув, развернулся и потопал назад в чащу. «Ничего, дружище, – улыбнулся я ему вослед, – потерпи месячишку моё присутствие, а там снова будешь здесь хозяином, никто у тебя этого права навсегда не отберёт».

В течение оставшегося до вечера времени я соорудил себе из хвороста на ближайшем от поляны дереве что-то типа лежанки. Спать даже на тёплой земле в лесу, кишащем дикими зверями, не желал никто: ни я прошлый, ни я теперешний. Огня я так и не развёл – видимо, для местных жителей не так просто было это сделать в полевых условиях, а может и не так актуально. В общем, отложил эту проблему на следующий день. Ну а не имея костра, убивать какую-либо дичь смысла не было. Не знаю, как относились к мясу местные жители, но мне рвать зубами свежеразделанную плоть было явно не по душе. Судя по тем отвратительным ощущениям, которые испытало моё новое тело после того, как я представил себя грызущим отрубленную, ещё кровоточащую заячью лапку, мой бывший хозяин тоже такое не ел. Зато моя новая память мне подсказала как много съестного можно найти прямо у себя под ногами. Это были и те же ягоды, и многие виды трав, и разнообразные корешки, и даже листья некоторых деревьев. Про грибы я вообще не говорю. Такого их разнообразия и величины я не встречал даже в лесах Красного Лимана, когда мы всей семьёй выезжали на так называемую тихую охоту. В моей настоящей жизни истинным вегетарианцем я никогда не был (употреблял и яйца и рыбу), хотя о нём писалось во многих книгах прочитанных мною, но попробовав то, что нарыл (в прямом смысле слова) в лесу, понял, что могу прекрасно этим довольствоваться, во всяком случае, какое-то время точно.