Полная версия

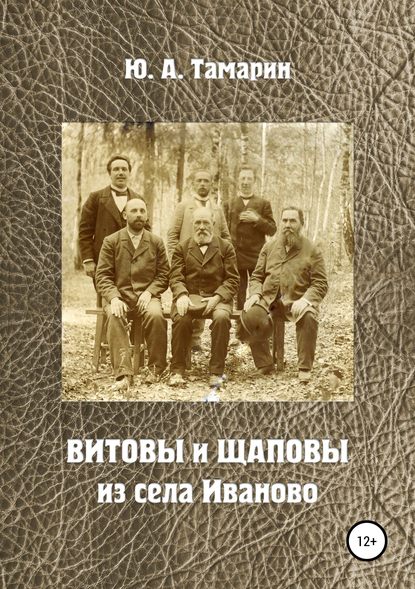

Полная версияВитовы и Щаповы из села Иваново

В 16 лет, учась в 10-м классе, я связался с компанией, не гнушавшейся выпивки, драк и однажды даже поножовщины. На каком-то школьном вечере Анна Дмитриевна подошла ко мне, сидевшему в мрачном настроении в одиночестве, погладила по голове и тихо, почти шёпотом, сказала, что всё знает про меня. Что нельзя позорить память о родителях, нужно взять себя в руки, хорошо кончить школу и, вместо того чтобы попусту тратить время на уличные похождения, заниматься в драмкружке, набор в который она объявит через несколько дней и будет сама им руководить. Она называла меня «Женечка», как мама, и погладила по голове. Как мама!…

…Анна Дмитриевна учила нас понимать, что такое высокое искусство, – литература, живопись, музыка, театр, кино. Разбирала с нами то, что мы видели и читали. Возводила в высокие образы лишь то, что заставляло задуматься, переосмыслить многое в себе. Она была, повторяю, одинока, детей не имела. И поэтому всё материнское, что было в ней от природы, всё нерастраченное, всё доброе, заложенное в сердце и душу Богом и благородным воспитанием; всё, что так выгодно отличало её от кожаных тужурок, арестов, тюрем, от коммунистического угарного самообмана, от жестокости людской, от трусости, лжи, предательства, от всего того, на чём держалось и сгнивало общество строителей «светлого будущего»; всё, что было чистого, святого в ней, она щедро отдавала нам, в общем, чужой ей ребятне, и особенно щедро тем, чья судьба складывалась тяжело или трагично.

Память о ней, ушедшей от нас много лет тому назад, живёт в сердце каждого, кто испил из её душевного источника волшебной доброты. Спасибо, Анна Дмитриевна! Спасибо за всё светлое, радостное, что всегда исходило от Вас! Спасибо!

Её поддержка моих артистических начинаний и её совет попробовать поступить в театральное училище решили мою дальнейшую судьбу, счастливую судьбу, в которой она продолжала принимать самое живое участие. Каждую мою работу в театре и кино, на радио и телевидении она рецензировала в подробных письмах. А письма на фронт начинала словами «Дорогой мой Голубок!», а кончала пожеланием: «Да хранит тебя Бог!»

На могиле Анны Дмитриевны на Даниловском кладбище часто лежали цветы, принесённые её учеником.

Глава 2. Щаповы

Щаповы были крепостными крестьянами графа Николая Петровича Шереметьева[44] и проживали в селе Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии[45]. Тяжёлая крестьянская крепостная жизнь, работа от зари до зари, чтобы прокормиться. В документах ивановского архива Щаповы упоминаются с начала XIX в. Крепостные крестьяне не имели устоявшихся фамилий. В ревизской сказке по селу Иваново за 1811 год семья имеет фамилию Щаповы, в исповедных ведомостях за 1815 год семья записана без фамилии, за 1827, 1830 гг. они же записаны как Веселовы. В документах с 1843 года фамилия членов семьи значится как Щаповы.

Обратимся к книге историка Я. Н. Щапова[46]. «Фамилия Щапов происходит от старых русских слов: прозвища «Щап», что значило «франт, щеголь», «щапить» – «стремиться выглядеть лучше, чем на самом деле», «щапливый, щапистый» – «щеголеватый». В. И. Даль приводит несколько пословиц с этими словами, среди которых: «Передом щапит, а затылок вши выели». Судя по всему, как и большинство прозвищ, те, что содержат корень – щап-, имеют иронический оттенок. Об этом свидетельствует и существующая ныне фамилия Голощапов. Этот корень активно употреблялся ещё в первой половине XIX в., но к концу его оказался вытесненным другими. Люди с соответствующим характером встречались нередко, чем и могли заслужить это прозвище, поэтому разные носители этой фамилии не обязательно должны быть родственниками».

Кратко генеалогия Щаповых от момента появления сведений о них в архивных записях до моего прадеда Николая Терентьевича имеет следующий вид.

Первый из известных Щаповых – крепостной крестьянин Василий Иванович, Василий Иванович умер в 1796 году.

У Василия Ивановича было два сына – Фёдор (1758–21.03.1808) и Иван (ум. 1811)[47].

Фёдор Васильевич был женат на Агафье Григорьевне, и у них было шесть сыновей (дочери не известны). Их второй сын – Алексей Фёдорович (1791–06.05.1842).

Алексей Фёдорович был женат на Анастасии Ивановне (Зименковой). У них было семь детей, два мальчика – Василий, Терентий, и пять девочек.

Терентий Алексеевич Щапов

Терентий Алексеевич родился 20 октября 1818 года. В записи о рождении значится: «Родители: села Иваново крестьянин Алексей Фёдоров Веселов и жена его – Настасья Иванова. Восприемники: крестьяне Иван Петров с жёнкой Авдотьей Федотовой».

31 октября 1843 года Терентий Алексеевич женился на Харитине Яковлевне Горбуновой (1827–22.03.1885). Сохранилась «актовая запись № 31 о бракосочетании крестьянского сына Терентия Алексеева Щапова, 25 лет, и той же вотчины и села крестьянской дочери девицы Харитины Яковлевой Горбуновой, 18 лет. Оба православного вероисповедания, первым браком. Поручители: по жениху – села Иванова крестьянин Терентий Ефимов Зименский и крестьянский сын Авраам Фёдоров; по невесте – того же села крестьяне Игнатий Иванов Грачёв и Феонист Петров Мякотин».

У семьи Щаповых – крестьянские корни. За спиной – многие десятилетия тяжёлого крестьянского труда. Представить себе жизнь крепостных крестьян, их полную зависимость от господ, мы не можем. Характерны и архивные записи. Так, в записи о бракосочетании Алексея Фёдоровича Щапова отмечено, что оно возможно только при согласии на брак господина их (графа Шереметева).

«Актовая запись № 12 о бракосочетании 4 февраля 1816 г. вотчины графа Шереметева с. Иванова крестьянского сына Алексея Фёдорова Щапова и той же вотчины д. Кобылихи крестьянской дочери девки Настасьи Ивановой Зименковой по добровольному их, родителей их и господина их согласию и по учинению о них обыска[48]. Поручители: той же вотчины и села крестьяне Андрей Михайлов Веденин и Степан Фёдоров».

Жили Щаповы вместе всей семьёй в большом доме. В выписке исповедной ведомости Покровской церкви села Иванова за 1827 год перечислены 19 человек, живущие в домовладении № 16:

«– Вдова Агафья Григорьева Веселова, 64 г., дети её (Фёдоровы):

Алексей, 36 лет; Федор, 28 л.; Василий, 28 л.; Иван, 20 л.; Иван, 19 л.

– Алексеева жена Настасья Иванова, 33 г. Дети их:

Терентий, 8 л.; Татьяна, 5 л.; Александра, 4 г.

– Фёдорова жена Евдокия Фёдорова [Федотова], 36 лет. Дети их:

Ирина, 5 л.; Авраамий, 3 г.

– Василия жена Варвара Фёдорова, 31 г. Дети их:

Прасковья, 5 л.; Александра, 3 г.

– Иванова жена Татьяна Семёнова, 21 г.

– Сергей Иванович Веселов, 30 л.

– Жена его Авдотья Иванова, 30 л.».

Быт крестьян, занимавшихся ситцевым промыслом, конечно, отличался от быта крестьян, работавших на земле. Многочисленная семья, состоящая из нескольких поколений, жила совместно и совместно вела своё хозяйство. Образование было домашнее или несколько классов церковно-приходской школы. Знания в сложном производстве ситца были весьма велики. При семейном изготовлении ситца необходимы были художественный вкус, умение в изготовлении рисунков и деревянных набойных досок, нужны были знания при подборе красок, их приготовлении и нанесении красителей, их закреплении на ткани. Немаловажными были и деловые качества – умело представить свои ткани на ярмарках и продать их. Благодаря своему образу жизни и следуя многовековым православным традициям, большинство крестьян были тверды в вере, по мере своих сил поддерживали храмы и священнослужителей.

В 1861 году отменили крепостное право, Щаповы стали свободными. Для торговли произведённым ситцем требовалось перейти в купеческое сословие. Ивановское сельское правление 3 ноября 1871 года выдало крестьянину Т. А. Щапову свидетельство о том, что за ним не числится недоимок и семейство не стоит на очереди по отправлению рекрутской повинности, а поэтому препятствий к перечислению его в купеческое сословие нет. С этого времени Терентий Алексеевич Щапов и его потомки состояли в купечестве.

Терентий Алексеевич Щапов

Харитина Яковлевна Щапова

В отношении ситценабивного дела знания семьи Щаповых были значительны, они умело вели своё хозяйство. Продавали ситец сами, в списке арендаторов торговых лавок в 1861 году в новом ситцевом корпусе значится: крестьянин села Иваново Терентий Щапов.

В документах Государственного архива Ивановской области имеется запись[49]: «К богатым и знаменитым людям, добившимся успеха благодаря собственному труду, можно отнести фабриканта Терентия Щапова, который начинал своё дело в сарае собственного дома, печатая рисунки на ткани. Однажды он заметил, что если пропустить ткань через два специальных вала, обработанных веществами, содержащими крахмал, то ткань становилась прочной, красивой и приобретала глянцевый блеск. Так в домашних условиях он открыл новый способ обработки ткани – голандрение[50]. В своём деле он долгое время был монополистом, благодаря чему и стал обладателем неплохого капитала. Через некоторое время ему удалось открыть собственную фабрику».

В 1862 году, согласно ведомости земельных участков, семья Терентия Алексеевича проживала в доме с мезонином, рядом находились: двухэтажная фабрика, красоварка, деревянный сарай, баня. Интересно, что в ведомости Терентий Алексеевич записан как «крестьянин-фабрикант». Это словосочетание обозначает, что по сословию он крестьянин, но занимается изготовлением ситцев. Здесь слово «фабрикант» обозначает изготовитель, производитель. В купеческой среде эти люди занимали высокое положение, в отличие от купцов, занимающихся только продажей различных товаров.

Следуя лучшим купеческим традициям и будучи глубоко верующим человеком, Терентий Алексеевич принимал живое участие в жизни Иваново-Вознесенской епархии. Около 25 лет он был церковным старостой Успенской кладбищенской церкви с приделами Рождества Иоанна Предтечи и Варвары великомученицы, освящённой 19–21 сентября 1843 года. Во время освящения было сказано много тёплых слов обо всех жертвователях и дарителях, в том числе и о семье Терентия Алексеевича (в то время крепостном крестьянине), которая из собственных средств благоустроила территорию храма.

Николай Терентьевич Щапов

У Терентия Алексеевича и Харитины Яковлевны родились один сын – Николай, и три дочери – Елизавета (2 мая 1845 г.), Мария (18 мая 1847 г.), Любовь (8 сентября 1851 г.). Актовая запись № 93 от 7 июля о рождении 6 июля 1849 года сына Николая: «Родители: села Иванова крестьянин Терентий Алексеев Веселов и жена его Харитина Яковлева, оба православного вероисповедания. Восприемники: села Иванова крестьянин Данило Павлов Бурылин и Лухская купеческая жена Стефанида Васильева Самокатова». По своему рождению Николай Терентьевич был крепостным крестьянином.

Николай Терентьевич Щапов. 1890 год

После 1920 года, будучи старым человеком, Николай Терентьевич написал небольшие воспоминания о своей жизни. (Воспоминания сохранились в семье Елизаветы Александровны Коликовой, его правнучки). Вот что он пишет о своём детстве и юности.

«Учился я в Графском Училище рядом с Воздвиженским храмом. Училось нас до 100 человек, шестьдесят мальчиков и девочек около сорока. Наш Учитель[51] – Илья Андреевич, у девочек – Учительница Любовь Васильевна. Закон Божий преподавал священник о. Яков по средам и пятницам. Впоследствии было другое училище, построенное, кажется, на средства Я. П. Гарелина. Платы не было никакой. Только родители посылали Учителю на праздник Рождества Христова поросят и гуська.

Порядок учения был следующий. Начинали утром в 8 часов, в 11 часов обедать ходили и с 1 часа дня по 4-й час учились. Наказания были за невыполнение уроков. Ставили на колени, за большие проступки были розги. Как учителя, так и батюшка, наказав, учили читать, писать, арифметику. Я проучился, кажется, 4 года.

После учения приходилось быть работником. У нас было несколько человек, и я принимал участие, набил (ситца), кажется, несколько штук. Но за работу я ничего не получил и даже ещё дал 50 копеек на материалы и те не получил. Деньги эти мне дали на имянины, и я берёг их.

Мой тятенька хотел отдать меня в мальчики в контору Ивана Гарелина, но сёстры отговорили отдавать.

Впоследствии стали поправляться наши дела. Сняли мельницу, поставили жернова. Стали молоть. Мука стала своя. Купили лошадь, поставили голандры. Стали работать, и Бог Благословил начало нашей фабрики. Много пришлось пережить – плохого и хорошего.

Помню, как мы ездили с тятенькой и маменькой и сестрой Лизой в Москву. Это было в 1860 году. До Владимира ехали на 2 телегах, так как в то время ещё из Иванова не было железной дороги. От Владимира по железной дороге до Москвы. Пробыли в Москве 3–4 дня. Видели многое. В Москву приезжал Царь Александр Николаевич. Видели хорошо его выход в Успенский Собор. Я также смотрел на Ходынском поле Парад войск. Храм Спасителя ещё не был готов, а строился. Ездили к Троице преподобного Сергия и в окрестности Лавры, так что впечатления хорошие остались.

Через несколько годов я ездил с тятенькой в Н. Новгород на ярмарку. Ехали через Плёс на Волгу, а там на пароходе. Там, на Ярмарке, торговали в лавке Н. Н. Фокина в Мубоянках. Пробыли около месяца. Обратно помню тоже по Волге до Кинешмы, потом ехали от Кинешмы до Иваново. Приехали благополучно.

В каких годах я не припомню, приехала бабушка Анастасия из Шуи хворая. Похворала и умерла. После захворали и мы – Лиза, Маша, Люба и я. Так что мы все вместе хворали тифозной горячкой. Пришлось потрудиться покойным тятеньке и маменьке, походить за нами недель шесть. Большое испытание перенести. Я помню, как придёт доктор Михаил Осипович, я к нему обращаюсь: Долго ли я прохвораю? Он смеётся, скажет: «Скоро, скоро!» Доктор был молодой студент Невядомский[52], лечил нас, и всё было благополучно, все поправились. Однако беда случилась – маменька Харитина Яковлевна Любу помыла и застудила её, получилась возвратная горячка, и Люба померла. Ей было 12 лет, мне – 14, Маше – 16, Лизе – 18 лет».

В детских воспоминаниях Николая Терентьевича оставили свой след городские пожары, пугавшие своей страшной стихией огня и беззащитностью перед этой стихией.

«В 1820 г. большой пожар был по рассказам стариков в Иваново. Накануне святой Троицы загорелась баня. С южной стороны был сильный ветер, и сгорело до 500 домов. Тятенька мой рассказал, что они только построили дом, в котором ещё не жили, и этот дом сгорел. Несчастье было большое.

В 1874 году тоже был большой пожар. Случилось также при сильном ветре в 4–5 часов вечера, от пожара сгорело более 500 домов. Случилось так. Маляр, некто Нечаев, отец известного революционера, варил масло, которое и вспыхнуло. Началось от Новиковской фабрики до Боголюбимской. Этот пожар я помню. Помню, какое смятение произошло, шум, крик. Народ не знал, что делать, куда бежать. Большое несчастье было.

После пожара граф Дмитрий Николаевич Шереметев приезжал в Иваново. Как его встречали крестьяне, на коленях, и он был тронут и распорядился дать погорельцам лесу и деньгами оделил. Были и дворяне хорошие, подобные Шереметеву.

Много домов крыли соломой, а также скалой[53], которая ещё хуже соломы. Когда загорится скала, береста летит, как галки горящие, и от них всё загорается с большой силой. Впоследствии при бывшем городском голове Я. П. Гарелине воспретили крыть дома соломой, и пожары стали редкими. Его, конечно, ругали бедняки, но стало лучше. Были случаи, когда загорались в ночи 2–3 пожара. Много было и есть поджогов. Пьяница поджигает крышу, и пошёл пожар. Я помню, как этих негодяев наказывали плетьми на площади у фабрики Новикова.

Я могу засвидетельствовать, как спасала Царица Небесная от пожаров иконою Неопалимая Купина. Близ нашего дома были пожары, и Царица Небесная спасала нас. Как вынесли икону, ветер понесло в другую сторону. Как не глумятся неверующие, а это верно. Что я могу помнить, были случаи, мы в опасности были, и Бог спасал нас».

Софья Михайловна Щапова. 1990 год

В 1975 году Николай Терентьевич женился на Софии Михайловне Сомовой – дочери известного купца из г. Коврова – Михаила Дмитриевича Сомова[54].

«Актовая запись № 43 о бракосочетании 6 июня 1875 г. иваново-вознесенского купеческого сына Николая Терентьева Щапова, 25 лет, с ковровской купеческой дочерью Софией Михайловой Сомовой, 18 лет. Оба православного вероисповедания, первым браком.

Поручители: по жениху – иваново-вознесенские мещане Василий Геннадьевич Мыльников и Григорий Васильев Кузнецов; по невесте – ковровские купеческие дети Пётр Михайлов Сомов и Александр Никаноров Дербенёв».

Николай Терентьевич записал: «Ещё могу упомянуть моё воспоминание, как я женился. Мне было 25 лет. С тех пор прошло с лишком 50 лет. Всё припоминаю, как нас венчали в Покровском соборе священник отец Василий Иванович Соловьёв. Когда приехали к Святым Вратам, батюшка отец Василий встречал со Святым Крестом и до самой церкви. Венчание наше было в тёплом храме. Народу было много, конечно, с певчими и освящением, как подобает. Дом был старый, но всё-таки поместительный. Гостей было, думаю, более 50 человек. Конечно, и музыка духовая была, кажется, из Владимира выписали. Почему-то здешние музыканты Ивановские были заняты кем-то».

Брак оказался счастливым, у Николая Терентьевича и Софьи Михайловны родились 15 детей, вместе они прожили 53 года до смерти Софьи Михайловны в 1928 году.

Будучи глубоко верующим православным человеком, Николай Терентьевич принимал активное участие в жизни Иваново-Вознесенской епархии. По решению городской думы он становится церковным старостой Успенской кладбищенской церкви и занимает этот пост около 25 лет. Таким образом, Терентий Алексеевич, а затем Николай Терентьевич около 50 лет заботились об этом приходе и вложили в него много своих сил и средств.

Успенская кладбищенская церковь с приделами Иоанна Предтечи и Варвары великомученицы, освящена 19–21 сентября 1843 года

Вот что вспоминает Николай Терентьевич о церквях Иваново-Вознесенска: «Припоминаю, как разбирали церковь, называемую Параскева[55]. Она была мала, окрашена в красный цвет. Мы наблюдали, как её роняли большими молотами. Потом стали класть большую церковь[56]. Помню, служили зиму или две. По зимам в холодной церкви были поставлены железные печи, по полу настланы войлоки.

Помню, как клали колокольню[57]. Её строили несколько годов – 3–4 года. Помню, как ставили главу железную. Собирали на земле и разобрали, была вновь собрана на колокольне. Глава была большая, как стог сена. Крест и яблоко золочёные через огонь[58]. Так говорили. Яблоко высотой 5/4, круглое. Крест, думаю, 6 или 8 аршин. Когда всё готово было, его ставили на главу. Величественное зрелище было.

Святой Крест поднимали на канатах. Он был украшен цветами. Ставил кровельщик, его фамилию забыл. Только знаю, что он человек хороший. Перед этим причастился Святых Таинств. Страшно было видеть его, как он ставил яблоко и потом Крест. Какое величие стало видеть Крест Господень. Кажется, в этом году осенью в сентябре поднимали колокола. Большой колокол весом 800 пудов, потом меньший – 400/500 пудов, и так далее. Когда все повесили, зазвонили – это была большая радость. На новой колокольне звон был хороший. Староста церкви – Бурков Константин Дмитриевич[59]. Впоследствии большой колокол дал трещину, и его пришлось перелить. Новый отлили 1200 пудов при старосте Лаврентии Михайловиче Гандурине.

После Буркова К. Д. были старосты братья Напалковы – Давид и Андриан, сделали много хорошего, а также Ямановский Николай Миронович. Позолотил главу на колокольне. Царство ему небесное, украсил колокольню. Впоследствии был староста Сергей Иванович Соколов, который сделал много хорошего, холодный храм, новую живопись возобновил, иконостас позолотил, сделал пол плиточный. Сделал двери дубовые, рамы, как в дверях и окнах, поставили хорошо. Московские рабочие делали, всё в отличном виде. Очень жалко – ему не пришлось отделать тёплый храм. В тёплом храме он хотел сделать многое, хотел восстановить. Не успел закончить живопись и пол. Благодарность большую он заслужил, а не пришлось ему доделать по случаю Войны 1914 года.

У Покрова[60] старосты были братья Гарелины – Сергей Фёдорович и Мефодий Никонович, они прослужили 50 лет старостами. Много сделали. Тёплый храм переделали. Окна и двери разделали, а также и колонны обтесали – они были квадратные, занимали много места и загораживали свет. Сделали отопление, мозаичный пол, иконостас новый, паникадило, подсвечники позолоченные новые хорошей работы. В Алтарях хорошие картины художественной работы, дай им Бог Царствия небесного.

Впоследствии Мефодий Николаевич Гарелин построил свой храм Преображения[61], который стоил больших средств и имел отопление центральное.

Введенский[62] храм построили на средства разных лиц, доброжелателей. Старостой был из рабочих подмастерье, который много потрудился по устройству храма. Начало строительству дал Граф Дмитрий Николаевич (Шереметев), который выделил землю и снабдил кирпичом. Впоследствии в строительстве приняли участие многие фабриканты. Кто взялся покрасить храм, другие взялись поставить иконостас и святые иконы, паникадила, подсвечники, отопление паровое, главы звонниц и т. д. Старосте помогали люди рабочие, простые, и их любили. Много раз служили в храме владыки, и приезжал митрополит покойный Тихон, дай Бог ему Царствия небесного, Вечную память. Очень большая видная церковь. В настоящее время служат 3 священника, 3 дьякона, 3 псаломщика. Народу ходит много, ибо хорошо служат.

Проект был построить колокольню[63], но это сделать не пришлось. Покуда существует деревянная колокольня маленькая, и строитель её помер – Царствие ему небесное.

Фабриканты, которых было немного, сделали много в тогдашнее время. Построили Реальное училище, Женскую гимназию и много начальных училищ, несколько мостов, дамбу у Покровского собора. Построил дамбу Захар Леонтий Кокушкин. И ещё много мостовых постлано тоже на средства фабрикантов. Техническое училище у графа Шереметева приобрели, площадь торговую за 300 тысяч рублей, которая сейчас приносит миллион рублей доходу городу. И много, много всего, не могу упомнить. С проведением железной дороги Иваново стало разрастаться, и фабрики строиться начали ткацкие, ситцевые производства, заводы.

Городская кладбищенская церковь[64], которую строил Антон Николаевич Шодчинов и К. И. Бутримов. Церковь очень хорошая. Серебряные позолоченные ризы. Весом серебра до 50 пудов. В этой церкви мой тятенька (Терентий Алексеевич Щапов) прослужил 23 года, впоследствии я был избран в старосты городской думой и прослужил 24–25 годов. Так что всего службы нашей до 50 годов. Приятно было служить. Хороший был батюшка – отец Иоанн, и ранее священники были хорошие. В церкви было хорошо, всё блистало. Мною произведён ремонт церкви – сделал новую живопись, позолоту, пол переложили, главы новые поставили, ограду.

Случилась война. Всё пошло к разрушению, старостой я отказался быть. Церковь обокрали, все ризы сняли, отопление стало плохое, пошло всё в упадок. Капитал церкви был в билетах разного достоинства 100 тысяч рублей, который сдан в Государственный Банк. И церковь была обеспечена процентами с этой суммы, которые получали на отопление, освещение, оплату певчим и другие расходы.

Так и во всех церквях такое положение, поснимали серебряные ризы и сосуды, Церкви Божие поруганы, и религия наша посрамлена. С весны 1927 года стали носиться слухи, что собор наш Покровской церкви хотят отнять обновленцы, и что же так и случилось. Сделали опись всему церковному имуществу, и заперли, и запечатали. Староста В. В. Шагин должен быть в курсе этого дела, всё говорил, что слухи ходили ложные. Что делать духовенству оставалось? Переходить в Преображенскую церковь, а половина – в Воздвиженскую[65].

Впоследствии случилось, что Покровского собора батюшку о. Максима лишили службы. А также Преображенской церкви о. Иоанна Орлова лишили службы, сослали на Ярославскую кафедру, просто в наказание за проповеди якобы вредные. Наказали их за то, что они молились. Время переживали: кто не прознал Бога, тот и милый человек, а кто знает Бога, противен настоящему времени.

Покровский собор захватили обновленцы, которые приведут Собор к разрушению, как живопись, так и позолоту, и иконы, потому, что не на что содержать, отапливать. Взяли раньше Кладбищенскую церковь. Её привели к разрушению тоже благодаря неотоплению, сырости. Иконостас и святые Иконы испортили, переделали бывшее отопление центральное, всё разрушили – поставили 2-е печи железные. Но вышло хуже. Дров нет. Богомольцев стало ходить очень и очень мало. Содержать не на что стало. Также и в Покровском соборе богомольцев мало ходит. Приходит всё к разрушению.