Полная версия:

Мировая история

С победой над персами началась величайшая эпоха в истории Греции. Кое-кто говорит о «греческом чуде», настолько высокими представляются достижения этой цивилизации. Однако фоном для тех достижений служила настолько горькая и развращенная политическая история, что все закончилось исчезновением главного атрибута, в котором существовала греческая цивилизация, – города-государства. Сложное в деталях, это дело совсем несложно представить в общем виде.

Война с Персией после сражений при Платеях и Микале тянулась еще на протяжении 30 лет, но теперь она служила всего лишь фоном явления поважнее – обостряющегося соперничества между Афинами и Спартой. Все обошлось, и спартанцы с легкой душой отправились домой, переживая о своих илотах. В результате Афины остались бесспорным лидером тех государств, цари которых горели желанием продолжать освобождение от персов остальных городов. Они образовали конфедерацию под названием Делосская лига (союз), предназначенную для содержания общего флота, нацеленного на борьбу с персами, а командовать ею назначили афинянина. Время шло, но своих кораблей члены конфедерации в общий флот не предоставляли, ограничиваясь денежными пожертвованиями. Кто-то стал воздерживаться от платежей под тем предлогом, что угроза со стороны Персии ослабела. Вмешательство афинян, проверявших поступление средств, усилилось и стало жестче. Царя Наксоса, например, попытавшегося покинуть альянс, осадили на его острове и силой вернули в лигу. Делосская лига постепенно превращалась в Афинскую империю, и признаками этого можно назвать переезд ее совещательного органа с Делоса в Афины, использование общих денежных взносов на нужды Афин, распространение власти афинского городского суда на участников лиги и передачу важных уголовных дел на рассмотрение в афинские суды. После заключения мирного договора с Персией в 449 году до н. э. Делосскую лигу распускать не стали, хотя причины для ее сохранения не находилось. На пике существования этой лиги дань Афинам платили 150 с лишним государств.

Первые этапы этого процесса в Спарте восприняли благосклонно, довольные тем, что обязательства перекладываются на другие государства за пределами их собственных границ. Как и в остальных странах, изменения обстановки в Спарте осознавали с некоторым запаздыванием. Когда суть этих изменений до них доходила, оказывалось, что афиняне со своей гегемонией все больше влияли на внутреннюю политику греческих государств. У них часто возникал раскол по поводу содержания лиги. Вносившие налоги богатые граждане негодовали из-за необходимости вносить дань, а те, кто был беднее, ничего не платили, у них просто не находилось денег. Вмешательство афинян сопровождалось внутренней революцией, результатом которой становилась имитация афинских учреждений. Афины сами жили в условиях постоянной борьбы, которая неуклонно вела их в направлении демократии. К 460 году до н. э. эта проблема стала острой, и раздражение по поводу их поведения на дипломатическом поприще скоро приобрело идеологический привкус. Усилить раздражение Афинами могли и другие факторы. Они слыли крупным торговым государством, и положение еще одного большого торгового города – Коринфа – выглядело весьма неустойчивым. К тому же объектами прямой афинской агрессии оказались беотийцы. Таким образом, накопились предпосылки для формирования коалиции против Афин, и во главе ее в конечном счете встала Спарта, вступившая против Афин в войну, начавшуюся в 460 году до н. э. Последовали 15 лет весьма вялых вооруженных столкновений, закончившихся сомнительным миром. И только спустя еще 15 лет, в 431 году до н. э., началась большая внутренняя распря, которой суждено было сломать хребет классической Греции: речь идет о Пелопоннесской войне.

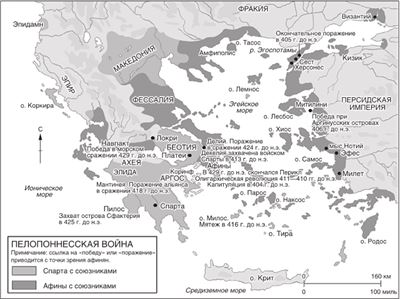

Она длилась с перерывами 27 лет, до 404 года до н. э. По сути, то была война сухопутных греков против греков морских. На одной стороне выступала Спартанская лига с Беотией, Македонией (ненадежный союзник) и Коринфом как самыми важными сторонниками Спарты; они удерживали Пелопоннес и пояс суши, отделявший Афины от остальной территории Греции. Союзники Афин располагались вдоль побережья Эгейского моря, в ионийских городах и на островах, то есть в области, принадлежавшей им со времен Делосского союза. Стратегия диктовалась доступными средствами. Армию Спарты было лучше всего использовать для захвата афинской территории с последующим ее подчинением. Афинянам было нечего противопоставить своим врагам на суше. Зато они располагали более мощным флотом. Он считается в значительной мере творением двух великих афинских государственных деятелей и патриотов – Фемистокла и Перикла, которые полагали, что великий флот позволит их городу отразить любое нападение. События развивались совсем по иному сценарию, к тому же в городе вспыхнула эпидемия чумы, а после смерти Перикла в 429 году до н. э. афиняне лишились достойного командования, но фактическая бесполезность первых десяти лет войны вытекает из данного стратегического тупика. В 421 году до н. э. пришлось заключить мир, продлившийся совсем недолго. Огорчения афинян в конце концов нашли выход в замысле по переносу военных действий вглубь суши.

В Сицилии находится богатый город Сиракузы, бывший важнейшей колонией города Коринфа, самого по себе крупнейшего из торговых соперников Афин. Овладение Сиракузами обещало глубокое поражение врага, прекращение поставок зерна на Пелопоннес, а также сулило громадные трофеи. С захватом его богатства в Афинах могли надеяться на строительство и укомплектование экипажами еще более мощного флота, достаточного для достижения окончательного и неоспоримого превосходства во всем греческом мире. Можно даже было рассчитывать на установление своей власти над финикийским городом Карфагеном и к тому же на господство в западной части Средиземноморья. Но все закончилось злополучной экспедицией на Сицилию 415–413 годов до н. э. Она сыграла решающую роль и пришлась смертельным ударом по афинским амбициям. Афиняне потеряли половину армии и весь флот экспедиции; на родине у них наступил период политического брожения и раскола. В завершение поражение послужило дальнейшему сплочению союза врагов Афин.

Теперь спартанцы попросили помощи персов и обрели ее в обмен на обещание содействовать в деле превращения греческих городов материковой Азии в вассалов Персии (какими они и были перед греко-персидской войной). При этом у спартанцев появилась возможность нарастить мощь своего флота, способного оказать помощь подчиненным Афинам городам, изъявившим желание избавиться от афинского имперского диктата. Военное и морское поражение послужило подрыву боевого духа воинства в Афинах. В 411 году до н. э. из-за неудачной революции демократический режим там на короткое время сменился олигархией. Тогда посыпались новые беды, в том числе захват врагом остатков афинского флота, а в конце концов – установление блокады. На сей раз все решил голод населения. В 404 году до н. э. с Афинами заключили мирный договор, по условиям которого все укрепления города сравняли с землей.

Такого рода события отозвались бы трагедией в истории любой страны. Переход от славных дней борьбы против Персии к возвращению персами всего ими утраченного практически без усилий благодаря расколу в стане греков представляется драмой, захватывающей воображение при каждом обращении к ней. Повышенный интерес к данному отрезку истории Греции проявляется еще и в силу того, что он послужил предметом исследования автора бессмертной книги «История Пелопоннесской войны» по имени Фукидид, сотворившего первый научно-исторический труд свидетеля тех событий. Но принципиальное объяснение причины, почему эти несколько лет нас так волнуют, когда более крупные сражения оставляют равнодушными, состоит в нашем ощущении того, что в центре всех хитросплетений боевых столкновений, интриг, бедствий и славы находится увлекательная и большая загадка. Что же там случилось: неужели греки после Микале прозевали все свои реальные возможности или затянувшийся их упадок наступил после того, как рассеялись все иллюзии, а обстоятельства, как на мгновение показалось, обещали больше, чем фактически было возможно?

У тех военных лет существует еще один потрясающий аспект. Пока шла война, дало результат величайшее достижение цивилизации, когда-либо являвшееся миру людей. Политические и военные события, случившиеся тогда, очертили те достижения в определенных направлениях, которые должны были сохраниться в будущем. Именно поэтому столетие или около того истории этой небольшой страны, судьбоносные десятилетия которой приходятся на ту войну, заслуживает столько же внимания, сколько тысяча лет империи древности.

Вначале нам следует вспомнить, на каком узком, образно говоря, постаменте возникла греческая цивилизация. В то время, разумеется, существовало множество греческих государств, причем рассеянных по обширному пространству бассейна Эгейского моря. Но даже с учетом Македонии и Крита площадь земной поверхности Греции вполне поместилась бы на территории Англии без Уэльса или Шотландии, причем только лишь приблизительно одна пятая часть этой территории подходила для возделывания. Подавляющее большинство этих государств были крошечными, с численностью населения не больше 20 тысяч; население самого крупного государства могло составлять 300 тысяч человек. В этих государствах лишь малочисленная верхушка принимала активное участие в решении проблем всего общества и пользовалась благами того, что мы теперь называем греческой цивилизацией.

Теперь наступило время понять, в чем с самого начала заключалась сущность той цивилизации. Греки уже тогда прекрасно разбирались в радостях комфорта и чувственных удовольствиях. Предметы физического наследия, оставленного ими, служили канонами красоты во многих направлениях искусства на протяжении 2 тысяч лет. К тому же греков вспоминают как великих поэтов и философов; главное наше внимание привлекают именно достижения разума древних греков. Эти достижения косвенно признаются в представлении о канонической Греции через творения более поздних эпох, а не самих греков. Конечно же кое-кто из греков V и IV веков до н. э. считал себя носителями культуры более высокого порядка по сравнению с существовавшими тогда другими культурами, но сила классического совершенства заключается в том, что в ней представлялись воззрения из более поздней эпохи, лучшие умы которой оглядывались на Грецию и находили в ней стандарты, по которым оценивали себя. Представители последующих поколений искали такие стандарты, прежде всего, в V веке до н. э., то есть в годах, наступивших после победы греков над персами. Этот V век обладает объективной значимостью потому, что в этот период произошло особое напряжение и ускорение развития греческой цивилизации, даже притом, что та цивилизация неискоренимо была связана с прошлым, устремлялась в будущее и выплескивалась наружу, растекаясь по всему греческому миру.

Корни той цивилизаций уходили во все еще относительно примитивный хозяйственный уклад; по сути, они прорастали из предыдущей эпохи. Никакая великая революция не изменила ее с времен введения денежного обращения, и на протяжении трех столетий или около того наблюдаются всего лишь последовательные или частные трансформации в направлениях или номенклатуре товаров греческой торговли. Натуральный обмен повседневными товарами еще долго сохранялся после наступления эпохи чеканки монет. Объемы производства ремесленных товаров оставались на низком уровне. Существует такое предположение, что в разгар повального увлечения самой качественной афинской гончарной продукцией ее изготовлением и украшением занималось не больше 150 ремесленников. Стержнем экономики практически повсеместно служило натуральное сельское хозяйство. Несмотря на специализацию Афин или Милета с точки зрения спроса на товары и их производства (например, присвоение наименования по основному ремесленному товару, как, например, столица шерстяных изделий), типичная община жила за счет продукции мелких земледельцев, занимавшихся выращиванием зерна, маслин, виноградных лоз и заготовкой древесины для внутреннего рынка.

Такие мужчины считаются типичными греками. Кого-то из них можно назвать людьми богатыми, подавляющее же большинство по современным стандартам следует отнести к беднякам, но даже сейчас средиземноморский климат позволяет оценить весьма низкие доходы здешних жителей как более терпимые, чем где бы то ни было еще. Торговля на всех уровнях и другие виды предпринимательской деятельности могли находиться по большому счету в руках метеков. Они занимали заметное положение в обществе, а многие из них владели весьма значительными состояниями, однако, например в Афинах, они не имели возможности приобрести землю без особого на то разрешения, хотя подлежали призыву на военную службу (в начале Пелопоннесской войны в войске числилось приблизительно 3 тысячи человек из тех, кто мог позволить себе приобрести оружие и доспехи, необходимые для прохождения службы гоплитом в пехоте). Остальные жители города-государства мужского пола, не удостоенные статуса граждан, относились к категории либо вольных людей, либо рабов.

Женщинам тоже права гражданства не предоставлялись, хотя общие рассуждения относительно их законных прав выглядят занятием весьма рискованным. Так, в Афинах они не пользовались правом наследования или владения собственным имуществом, тогда как в Спарте и то и другое считалось возможным, и они не могли заключать коммерческую сделку, превышающую стоимость бушеля зерна. Развод по инициативе жены для афинских женщин теоретически разрешался, но практиковался, как представляется, весьма редко и с большими оговорками. Мужчинам избавиться от опостылевшей жены было гораздо проще. По литературным свидетельствам можно предположить, что жизнь у замужних женщин, кроме жен богачей, по большей части была не легче, чем у ломовых лошадей. Общественные представления относительно должного поведения женщин отличались большой строгостью; даже женщинам из высших сословий предписывалось большую часть времени сидеть в заточении дома. Выходить из дома они могли исключительно в сопровождении мужчины; появление на пиру означало для женщины поставить под сомнение свою порядочность. Рассчитывать на публичную жизнь среди женщин могли исключительно артистки и куртизанки, они пользовались определенной славой, а почтенная женщина – не могла. Показательно, что в канонической Греции девочки считались неспособными к обучению. Такое отношение позволяет предположить существование примитивной атмосферы в обществе, в котором росли греческие девочки, и это общество весьма отличалось от социума, скажем, минойского Крита или Рима более поздних времен.

Судя по литературным источникам, греческий брак и статус родителей могли предусматривать глубокие чувства и настолько же высокие взаимные отношения между мужчинами и женщинами, как и в современном обществе. Один элемент в нем, который в наше время рациональной оценке поддается с трудом, заключался в допустимости и даже романтизации мужеложства. Его существование допускалось обычаем. Во многих греческих городах для молодых мужчин высшего сословия считалось приемлемым завязывать романтические отношения с пожилыми мужчинами (примечательно, что в греческой литературе встречается намного меньше свидетельств однополой любви между мужчинами одного возраста).

В этом отношении (как во всем остальном) нам известно намного больше о поведении высшего сословия, чем о жизни основной массы греков. Гражданство, на практике охватывавшее совсем разные социальные слои, является категорией, слишком широкой, чтобы позволить себе обобщения. Даже в демократических Афинах человек, поднявшийся в общественной жизни и о котором, поэтому, мы читаем в летописях, обычно принадлежал к землевладельцам; в летопись вряд ли мог попасть торговец, тем более ремесленник. Некий ремесленник мог играть важную роль как представитель своего цеха на собрании, но едва ли он мог пробиться в руководство государством. Торговцам могли мешать издавна внушенные предубеждения греков высшего сословия, считавших торговлю и ремесло недостойными занятиями для благородного человека, который в идеале должен проводить свою жизнь в заслуженной праздности, обеспеченной доходами от принадлежащих ему земель. Такое представление перешло в европейскую традицию, вызвав важные последствия.

История греческого общества проступает в политике греческого государства. Поглощенность греков политической жизнью – жизнью полиса – и тот факт, что история классической Греции четко делится на две совершенно самостоятельные эпохи (эпоху греко-персидских войн и эпоху новой империи – Македонской), облегчают понимание важности греческой политической истории для цивилизации. На предстающей взору картине главное место принадлежит Афинам, и поэтому приходится брать на себя большой риск, называя явления, наблюдающиеся исключительно в Афинах, типичными. Часто мы склонны считать главным то, о чем нам известно больше всего, а поскольку величайшие из греков V века были афинянами и Афины числились одним из полюсов великой трагедии Пелопоннесской войны, огромное внимание ученые уделили как раз ее истории. Причем к тому же нам известно, что Афины, если ориентироваться всего лишь на два показателя, были большим городом и центром торговли; то есть мы имеем дело с нетипичным государством.

Не таким опасным с точки зрения истины видится искушение переоценить культурное значение Афин. Их культурное первенство признавалось во все времена. Хотя многие величайшие греки не были афинянами и много греков отвергали претензии афинян на превосходство, граждане Афин считали себя стоящими во главе Греции. Когда в самом начале Пелопоннесской войны Перикл заявил своим соотечественникам, что их государство являло собой образец для остальной Греции, он предался простой пропаганде, но все равно уже сложилось убеждение в справедливости того, что он сказал. Такое положение основывалось и на идеях, и на власти. Мощь флота принесла Афинам бесспорное господство в акватории Эгейского моря, и отсюда, естественно, шла дань, пополнявшая афинскую казну в V веке до н. э. Пик влияния и богатства Афин пришелся как раз на начало Пелопоннесской войны, на годы, когда творческая деятельность и патриотическое вдохновение афинян достигли предельной высоты. Гордость за расширение территории своей империи позже связали с достижениями в области культуры, которыми на самом деле пользовался народ.

Торговля, флот, идейная стойкость и демократия представляются достижениями, неразрывно и традиционно вплетенными в историю Афин V века до н. э. Практически всеми признавалось в то время, что флот в составе кораблей, приводимых в движение исключительно наемными гребцами, человек по 200 на каждом, служил одновременно инструментом имперской власти и гарантом демократии. Гоплиты в морском государстве ценились меньше, чем где-то еще, и особой необходимости в дорогостоящих доспехах для гребцов не наблюдалось. Гребцам платили из пожертвований в лиге или поступлений от успешной войны – как на это надеялись, например, при подготовке сицилийской экспедиции. Автократия пользовалась настоящей популярностью среди афинян, рассчитывающих на прибыль, пусть даже только на косвенную и коллективную, но нести ее бремя никто не хотел. Это было аспектом афинской демократии, которому уделяли большое внимание ее критики.

Демократия возникла в Афинах неожиданно, и сначала ее почти никто не замечал. Ее корни лежат в учредительных изменениях VI века до н. э., когда организующий принцип кровного родства заменили на принцип места проживания; в теории и праве, по крайней мере, отнесение к месту проживания стало важнее семьи, к которой принадлежал человек. Это изменение явно представляется общим для всей Греции, причем демократии придали отдельный правовой статус, сохраняющийся за ней с тех самых пор. Не заставили себя ждать новые изменения. К середине V века до н. э. всех взрослых мужчин обязали принимать участие в ассамблее, а через нее, тем самым, в выборах крупных административных чиновников. Полномочия Ареопага или совета старших постоянно сокращались; после 462 года до н. э. он представлял собой всего лишь судебный орган по рассмотрению определенного круга преступлений. Остальные суды в то же время оказались более восприимчивыми к демократическим веяниям через учреждение платы за отправление функций присяжного заседателя. Так как они к тому же плотно занимались административными делами, им требовалось активное участие населения в организации повседневной жизни их города. Сразу после Пелопоннесской войны, когда наступили трудные времена, за участие в ассамблее предлагали плату. Наконец, афиняне верили в выбор по жребию; его использование для назначения судей отвергало передающиеся по наследству авторитет и власть.

В основе такого установления лежит неверие в эрудицию, признанный авторитет и надежность коллективного здравого смысла. Отсюда, несомненно, проистекает относительное отсутствие интереса афинян, проявляемого к последовательной юриспруденции – допрос в афинском суде велся в основном с целью выяснения повода для правонарушения, статуса и сути, а выполнение закона отходило на второй план. Достойными политическими лидерами в Афинах считали тех, кто обладал талантом привлечь на свою сторону народ яркими речами. Достойны ли они называться демагогами или ораторами, значения не имело; они были первыми политиками, навязывавшими свою власть через убеждение толпы в своей правоте.

Ближе к концу V века до н. э., притом что такого обычным делом никак не назовешь, кое-кто из политиков пришел из-за пределов традиционного правящего класса. Сохранение роли древних политических кланов служило тем не менее важной рекомендацией демократической системы. Фемистокл в начале века и Перикл в начале Пелопоннесской войны принадлежали к старинным семьям, по своему происхождению они имели полное право даже в глазах консерваторов взять на себя бразды правления в государстве; старые правящие классы согласились смириться с демократией хотя бы в силу того, что по своему статусу пользовались полным правом на власть при ней. Эти факты как-то теряются из вида, когда люди начинают заниматься развенчанием или идеализацией афинской демократии, к тому же они всегда некоторым образом пытаются оправдать ее очевидную умеренность. Налогообложение в Афинах выглядело малообременительным, а законодательство относительно богатых, то, что мы теперь связываем с демократическим правлением, можно было назвать дискриминационным с большой натяжкой. Появление такого законодательства Аристотель назвал неизбежным результатом правления бедных.

Даже на стадии становления афинская демократия отождествлялась с риском и предприимчивостью во внешней политике. Поддержки греческих городов Азии, население которых восстало против владычества Персии, потребовала афинская общественность. Позже по понятным причинам та же общественность придала внешней политике антиспартанский уклон. Борьбу за обуздание власти Ареопага возглавил Фемистокл. Тот, который занимался строительством афинского флота, одержавшего победу под Саламином, и разглядел происходившую от Спарты после окончания греко-персидской войны опасность. Таким образом, вину за Пелопоннесскую войну и за то, что из-за этой войны обострилось дробление и раскол всех остальных городов Греции, следует всецело возложить на плечи демократии. Она не только принесла беды к воротам самих Афин, как утверждают критики греческой демократии, но и пробудила в них горечь от раскола и общественной вражды. Если на одну чашу весов добавить к тому же исключение из афинской демократии женщин, метеков и рабов, баланс окажется против нее; по современным понятиям это выглядит и узкой, и катастрофически неудачной политической системой. Но все равно не следует лишать Афины места, доставшегося им позже в глазах потомков. Легко сравнивать свой режим с отжившим прошлым да еще подходить к нему пристрастно; Афины нельзя сопоставлять с идеалами, не осознанными до конца за последовавшие две тысячи лет. Сравним их с примерами той поры. При всей живучести влияния авторитетных семей и невозможности для большинства граждан появления на каких-либо ассамблеях, созываемых по конкретным вопросам, все-таки к самоуправлению привлекалось больше афинян, чем граждан всех остальных государств. При афинской демократии в большей степени, чем при любом другом государственном устройстве, удалось освободить мужчин от политической привязанности к семье, что считается одним из великих достижений греков. Даже без права назначения всех граждан на государственную службу афинская демократия все еще могла использоваться в качестве величайшего инструмента политического просвещения, созданного к тому времени.

Но притом, что греческая демократия предусматривала участие народа в делах государства, ею к тому же поощрялась состязательность. Греки восхищались мужчинами-победителями и считали, что все мужчины должны стремиться к победе. Последовательное высвобождение физической человеческой энергии было колоссальным и к тому же опасным. Образец, выраженный широко используемым словом и переведенным не совсем верно как «мужество», служит этому иллюстрацией. Когда его произносили греки, они подразумевали людей способных, сильных и сообразительных, притом обладающих такими качествами, как справедливость, принципиальность или добродетельность в современном им смысле. Герой Гомера Одиссей часто поступал как ловкач, но проявлял при этом храбрость и незаурядный ум, потому преуспел в своем деле; за это заслужил восхищение. Проявление такого качества ставилось в заслугу; никто не учитывал возможные при этом высокие общественные издержки. Грек заботился о поддержании своего достойного восприятия в обществе; воспитанный в своей культурной среде, он боялся позора больше, чем наказания, и его страх перед позором не шел ни в какое сравнение с боязнью общественного предъявления обвинения. Некоторое объяснение чувства горечи от раскола в греческой политике как раз лежало в данной плоскости. За это не жалко было заплатить любую цену.