Полная версия:

Муму. Записки охотника

– Девки, девки! – простонала она. – Девки!

Перепуганные девки вскочили к ней в спальню.

– Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят… Собака, опять собака! Ох! – И она закинула голову назад, что должно было означать обморок.

Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора.

– Вот… вот… опять, – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.

Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок; сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила она с выражением глубокого чувства, – подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояло два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

– Отвори!

Послышался сдавленный лай; но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврила Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все засмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврила.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой… Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила. – А караул все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине[10], который считался садовником. – Что тебе делать? Возьми палку да и сиди тут и, чуть что́, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому[11]. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку, в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась; видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался саженей на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся хромая в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее… Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки…

Герасим ничего не слыхал – ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и, когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

– Ну да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал…

В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме него.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка. – Можно ли эдак из-за собаки проклажаться! Право!..

– Да Герасим был здесь! – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? Когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в становую жилу[12] поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т…у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нему с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях… Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликались коростели… Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги; но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собою белеющую дорогу – дорогу домой, прямую, как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст… Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, – и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы…

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» – пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку*.

И живет до сих пор Герасим бобылем* в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему и работает за четырех по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – на что ему собака! К нему на двор вора о́селом не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

Записки охотника

Хорь и Калиныч

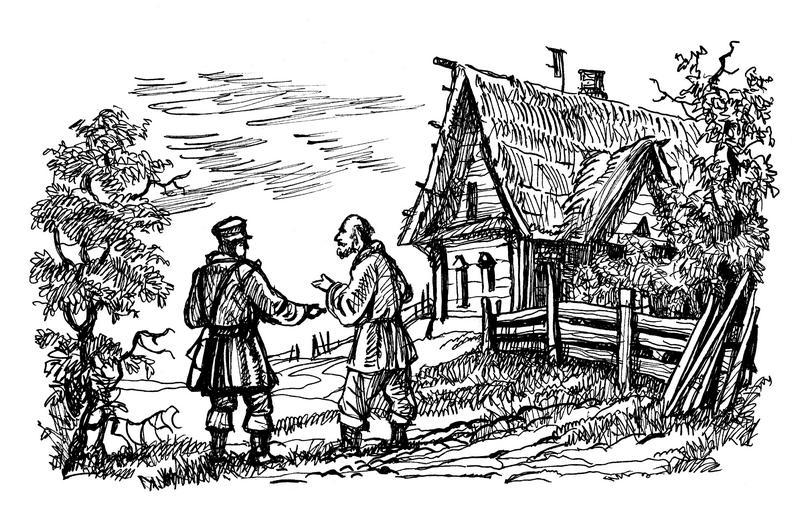

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину*, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя[13] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки* тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова* и повесть «Пинну»*; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо однако говорил одначе и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик… Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

– А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.

– Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых как снег зубов. – Тележку заложить прикажете?

– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина* не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город… Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское чрево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик кланялся нам в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положи́те, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублёв в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок…» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

– Ну и разбогател? – спросил я.

– Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету… Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» – «Сейчас, батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой, загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками*; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

* Объяснение слов и выражений, помеченных в тексте «звездочкой», см. в Комментариях в конце книги. – Ред.

2

В е р ш о́ к – старорусская единица длины, равная 4,45 см. Рост человека в те времена начинали мерить от двух аршин, т. е. рост Герасима 2 аршина + 12 вершков, это примерно 195 см.

3

Т я́ г л о в ы й – обложенный повинностью.

4

А р ш и́ н – старорусская единица длины, равная 71 см.

5

Д ы́ ш л о – часть поворотного механизма для повозки.

6

Здесь: имеется в виду большая рука, как у памятника, стоящего на Красной площади в Москве.

7