Полная версия:

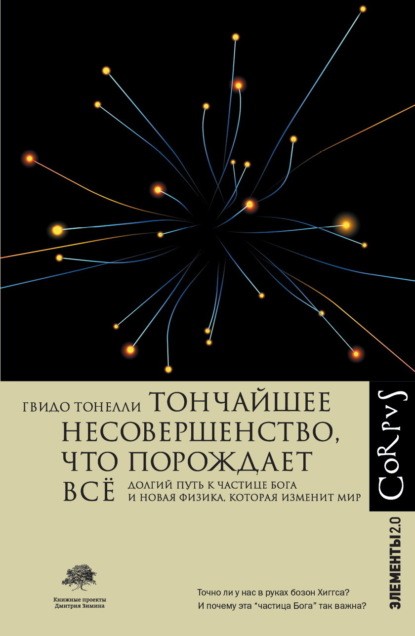

Тончайшее несовершенство, что порождает всё. Долгий путь частице Бога и Новая физика, которая изменит мир

Первая трудность зиждется на том факте, что Вселенная, в которой мы живем сегодня, сильно отличается от той, которая дала начало всему. Нам повезло оказаться в теплом и уютном уголке космоса – места в целом исключительно холодного. Средняя температура во Вселенной приблизительно –270 °C, то есть она всего несколькими градусами выше абсолютного нуля, минимального возможного значения температуры. Но в момент своего рождения Вселенная, напротив, была раскалена значительно сильнее, чем мы можем себе представить: она была настолько горяча и взвихрена, что до сих пор не удалось установить значение ее температуры.

Мы также знаем, что Вселенная уже очень стара. Самые последние данные позволяют оценить ее возраст в 13,8 млрд лет. И разве можно надеяться понять ее происхождение, просто наблюдая холодную и старую материю, нас окружающую? В ранней Вселенной условия, создаваемые экстремальными температурами, были совсем иными, и поэтому сейчас нам трудно понять, что именно творилось тогда.

Но, с другой стороны, у нас нет выбора. Если мы хотим постичь происхождение материи и до конца понять ее свойства, нам надо ухитриться добраться до тех самых первых мгновений. Это колоссальный интеллектуальный вызов, однако на кону стоит познание мира!

В начале всего была незначительная флуктуация вакуума. Банальная, незаметная квантовая флуктуация, одна из многих – из тех, что с неизбежностью случаются в микромире. Но эта конкретная флуктуация все‑таки отличалась от других – у нее была одна особенность, открывшая ей дорогу к чему‑то совершенно новому: вместо того чтобы сразу схлопнуться, как это происходило с неисчислимым числом прочих флуктуаций, она с немыслимой скоростью раздулась, и из нее родилась материальная Вселенная гигантских размеров… а за рождением последовала и эволюция. Если нам удастся понять эти первые мгновения жизни новорожденной вселенной, мы почти наверняка поймем, что с ней станется потом.

Вот для чего был построен Большой адронный коллайдер – особое место, где людям лучше всего удалось воссоздать условия первых мгновений жизни Вселенной и где ищутся ответы на важные вопросы, касающиеся того, что нас окружает и о чем мы пока знаем так мало.

И стал свет

Картина, возникающая на основании последних исследований, абсолютно удивительна. В наипервейшие мгновения своей жизни Вселенная прошла стадию, которую мы называем космической инфляцией; это все еще необъяснимое явление, благодаря которому крошечная аномалия превратилась в нечто гигантское за время до смешного малое – за 10–35 секунды, то есть за 0,000…01 секунды, где в общей сложности 35 нулей.

Термин “инфляция” знаком каждому – им описывают в экономике рост цен, и он указывает на что‑то раздувающееся и подразумевает быстрый экспоненциальный рост. Именно такое явление происходило в самые первые мгновения после Большого взрыва[5], когда то, чему было суждено стать нашей Вселенной, обладало совсем незначительными размерами. Это нечто совершенно особое.

В тот момент на сцену внезапно выходит элементарная частица под названием инфлатон, очень не похожая на другие частицы, и начинаются удивительные события. В микроскопической сингулярности создается сгусток очень странного вещества с отрицательной энергией, которое оттуда начинает яростно выплевываться наружу. Расширение охватывает всё, включая само пространство: то есть расширяется сама структура вакуума. Медленно сползая в потенциальную яму к локальному минимуму энергии – так мячик скатывается по желобу туда, где сможет остановиться в равновесии, – Вселенная освобождается от избытка энергии в каждой своей точке, расширяясь. Но очень высокая энергия Вселенной во время всего расширения остается практически неизменной, сохраняя постоянной и свое стремление к расширению, и потому рост всех ее размеров становится экспоненциальным. За ничтожные мгновения ничто становится всем. Но затем, внезапно – и нам еще предстоит выяснить, что именно тогда произошло, – вся система вырывается из той неглубокой потенциальной ямы, куда она было соскользнула, чтобы начать двигаться к другой потенциальной яме, где ее состояние более устойчиво и где она остается до сих пор. На этом пароксизм ее роста прекращается. Этих мгновений оказывается достаточно, чтобы найти подходящую ямку, в которой можно остаться надолго, и чтобы превратиться из микроскопического объекта в нечто гигантское. Во время этого сверхбыстрого расширения система охлаждается; замирая, она нагревается снова, и в этой новой фазе ее населяют новые элементарные частицы – преимущественно те самые, что известны нам сегодня. Бурные процессы рождения уступают место более медленной эволюции, постепенному расширению, которое будет теперь продолжаться миллиарды лет.

Была ли у ранней Вселенной фаза космической инфляции? Ученые до сих пор активно дискутируют об этом. Космологическая теория, ее предусматривающая, появилась в начале 1980‑х годов, но прямая улика, так сказать, дымящийся пистолет, чтобы и тени сомнений не оставалось, до сих пор не найдена. Однако косвенные улики в пользу данной теории очень многочисленны. Этот взрывной рост действительно одним ударом разрешает множество противоречий, порожденных ее предшественницами. Космологическая теория объясняет, почему Вселенная оказалась такой однородной и изотропной по всем направлениям, почему мы живем во Вселенной, где нет магнитных монополей, у которых северный или южный полюс существовали бы отдельно от своих партнеров (что делало бы уравнения электромагнетизма совершенно симметричными) и которые, согласно теории Большого взрыва[6], должны бы окружать нас в немалых количествах.

Но самый веский аргумент вот каков: все данные, собранные в последние тридцать лет, удивительным образом ложатся в предсказания теории.

В известном смысле мы можем наблюдать инфляцию даже сегодня, благодаря удивительной однородности микроволнового космического фона, – этого океана фотонов с очень низкой энергией, которые заполняют собой все пространство и недвусмысленно свидетельствуют о первых мгновениях жизни Вселенной, подобно некоему ископаемому, которое во всех деталях сообщает нам о том, что происходило миллиарды лет назад.

Космический микроволновый фон изучен нами в мельчайших деталях, причем с помощью самых чувствительных инструментов, какие только можно себе вообразить. Если бы наши глаза могли видеть то, что способен наблюдать “Планк” – орбитальная обсерватория, собравшая о нем (о микроволновом фоне) наиточнейшие сведения, нам бы открылась волшебная картина возвышающегося над нами неба. И прежде всего мы бы увидели его невероятную однородность, которую можно объяснить лишь тем, что все, что нас окружает, – это результат расширения одной исчезающе малой точки. Но еще мы бы увидели буйство красок, порождаемое незначительными колебаниями температуры космического излучения: эти‑то колебания и есть реликты квантовых флуктуаций в крошечной сингулярности, из которой все появилось. Если бы мы могли взглянуть на небо глазами “Планка”, то мы бы увидели тот уголок первородной пустоты, который, расширяясь благодаря инфляции сверх всякой меры, и породил в итоге всю нашу Вселенную.

И все же – что такое инфлатон и что именно породило космическую инфляцию? Эта тайна – одна из самых важных для современной физики – остается пока неразгаданной.

Остаться в живых в мультиверсуме

Даже если мы согласны с тем, что Вселенная прошла через инфляционную фазу, мы должны признать: нет никаких гарантий, что происходившее здесь, у нас, происходило везде. Более того: было бы вполне разумно еще немного поднапрячь свое воображение и задуматься о том, что наша Вселенная – это всего лишь малая часть намного более обширной реальности.

Все наши наблюдения ограничены горизонтом, и мы не можем ни прикоснуться к чему‑то, что находится за пределами нашей Вселенной, ни получить об этом хотя бы какую‑то информацию. Но мы полагаем, что и там может что‑то быть. Если мы примем эту гипотезу, то место, где мы находимся, должно утратить свою исключительность. Вера в равноправие заставляет предположить, что наша Вселенная – лишь один из членов обширнейшей семьи, в которую, по некоторым оценкам, входит умопомрачительное число других вселенных: их 10500 – это число, записываемое с помощью пятисот нулей, следующих за единицей! А если так, то нам должно быть также дозволено предположить, что механизм, запустивший инфляцию, в некотором смысле постоянно активирован и может в данный момент действовать в каком‑нибудь затерянном уголке нашей Вселенной. Если в какой‑то микроскопической области по каким‑то неизвестным причинам поле, запускающее инфляцию, не находит подходящего минимума потенциала, который бы обуздал его ярость, то оттуда вырастет новая вселенная. Но нам никогда не удастся установить с ней связь.

Итак, у нас складывается картинка супервселенной, населенной огромным числом иных миров. Микроскопические флуктуации вакуума, непрерывно пузырящиеся в супервселенной, в подавляющем большинстве случаев немедленно схлопываются без каких‑либо последствий. Но в каких‑то случаях инфляционный рост все же происходит и рождаются новые вселенные; в некоторых из них начинается длительный процесс эволюции, чем‑то напоминающий нашу, но подчиняющийся, возможно, совсем другим физическим законам.

Сейчас это всего лишь спекуляции – нет шансов получить им какие‑либо экспериментальные подтверждения. Но эти рассуждения еще больше (и не исключено, что даже необратимо) отдаляют нас от традиционных представлений о том, что мы, люди, занимаем во Вселенной некое особое место. Сначала мы думали, что все в мире крутится вокруг нашей планеты; потом – причем с огромным трудом – мы переместили в центр мира Солнце. Позднее до нас дошло, что Солнце – это самая заурядная звезда в ничем не примечательной галактике, одна из многих (из примерно 100 миллиардов) в нашей Вселенной, и нам осталось утешаться тем, что мы живем в Уни-версуме, во Все-ленной, всеохватывающей и уникальной, рожденной в ходе неповторимого события, которое стали называть Большим взрывом. Однако теперь мы лишаемся и этой последней уверенности и многомировая теория обрекает нас на поиски каких‑то новых смыслов в роли, которую мы во всем этом играем.

Тайна темной материи

У нашей Вселенной, между тем, есть и другие тайны, способные поколебать нашу уверенность в, казалось бы, надежно установленных фактах и бросить вызов нашим теориям. И даже самые привычные космические объекты, галактики, в действительности куда более загадочны, чем нам думается. Наблюдения скоростей звезд на периферии спиральных галактик, вроде нашего Млечного Пути, с неизбежностью приводят к выводу: кроме видимого вещества – звезд, межзвездной пыли, туманностей и даже черных дыр, одна из которых почти всегда находится в центре любой из галактик, – там должно быть огромное количество чего‑то еще, какого‑то дополнительного неопознаваемого ингредиента. Если бы его там не было, эти периферические звезды не могли бы двигаться с наблюдаемыми скоростями, а двигались бы куда медленнее. Следовательно, это должна быть какая‑то невидимая и необъяснимая форма материи; данная материя не излучает свет и потому получила название “темной”; она полностью обволакивает галактики, проникает в занимаемое ими пространство и окружает их, простираясь на огромные расстояния и будучи своего рода тонким массивным газом, состав которого совершенно неизвестен.

Еще более удивительны наблюдения больших скоплений. Галактики, примерно как и мы с вами, любят жить семьями, галактическими скоплениями, состоящими из десятков или даже сотен членов, расположенными относительно близко (по космическим масштабам) друг к другу. В каталогах их тысячи. Первая мысль, которая должна приходить в голову физику, когда он заглядывает туда, – а что держит эти галактики вместе? Ответ кажется очевидным: сила тяжести, притягивающая их одну к другой. Но при подсчетах концы с концами не сходятся: видимая масса галактик, той их светящейся части, которую мы можем измерить, оказывается слишком мала. Чтобы объяснить устойчивость этих огромных образований, нужно допустить существование какой‑то другой – неизвестной и невидимой – формы материи. Таинственная материя должна быть повсюду: в скоплениях, в самих галактиках, в звездах и во всех планетах… да даже тут и сейчас – внутри нас, в каждой комнате нашего дома.

Нити темной материи простираются на миллиарды световых лет, образуя нечто вроде космической паутины, оплетающей крошечные (в сравнении с ними) области, где концентрируется видимое вещество. Благодаря изначальной неоднородности этой таинственной формы материи видимое вещество собиралось в сгустки, из которых спустя примерно 400 миллионов лет после Большого взрыва рождались первые звезды, а потом и первые галактики, эволюционировавшие во все остальное, – включая звездные системы, планеты и, в конечном счете, нас самих. Результаты последних исследований говорят нам, что эта невидимая и вездесущая материя – только она одна! – составляет 27 % всей массы Вселенной. Чуть больше четверти материального мира вокруг нас состоит из этой странной темной материи, и нам должно быть стыдно, что мы понятия не имеем, что же она из себя представляет.

Очарование Сьюзи

После того как доказательства существования темной материи стали множиться, теоретики разработали для нее немало возможных объяснений. Эти теории сильно различаются между собой. Одна из наиболее перспективных – суперсимметричная, которая особо любима физиками, потому что не только разгадывает тайну темной материи, но и предлагает элегантные ответы на целый ряд других вопросов.

Вообще‑то речь тут идет о целом семействе теорий, концентрирующихся вокруг предположения, что вся известная материя – лишь небольшая часть первичной материи, родившейся в момент Большого взрыва. Согласные с этим ученые считают, что у каждой известной элементарной частицы есть суперсимметричный партнер – элементарная частица практически с теми же самыми свойствами, только более тяжелая и с другим спином (так называют специфическое квантовое свойство элементарных частиц, в чем‑то схожее с вращением вокруг своей оси; спин – неизменная внутренняя характеристика данной частицы, как, например, электрический заряд).

Чтобы излишне не напрягать свою память, физики, оставив открытой возможность некоторых исключений, решили называть суперсимметричный партнер тем же словом, которым называют и саму частицу, но с добавлением в начале буквы “с”[7]. Так, суперпартнер электрона называют сэлектроном, а суперпартнер топ-кварка – стоп-скварком. Для того чтобы сделать теорию более привлекательной и описать ее более обобщенно, в обиход был пущен акроним Сьюзи (SUSY – SUper SYmmetry), напоминающий имя девушки.

Теория оказалась внутренне непротиворечивой и полностью совместимой с результатами всех экспериментов, и, стало быть, ее надо принимать всерьез. Но почему же тогда нет никаких следов суперсимметричных частиц в окружающей нас материи? Все просто: в ранней Вселенной эти частицы сосуществовали на равных с частицами обычной материи. Она (Вселенная) была настолько раскалена, что условия для таких массивных частиц, обладающих высокими энергиями, были исключительно благоприятными. Однако ее быстрое охлаждение, вызванное быстрым расширением, повлекло массовое вымирание Сьюзи. Утратив способность к дальнейшему существованию, они стали распадаться, почти моментально, в частицы обычной материи – оттого‑то мы их теперь и не находим. Но одна из них могла не исчезнуть. Теория предсказывает, что самая легкая представительница этого семейства должна быть стабильной и ни на что не распадаться. Эта частица, которую называют нейтралино[8], была бы в Сьюзи аналогична самым легким нейтрино в Стандартной модели. Если она и взаимодействует с другими формами материи, то исключительно слабо, однако она очень тяжелая и способна образовывать колоссальные кластеры, создающие сильное гравитационное поле. И именно тут можно было бы отыскать объяснение тому, что мы видим, когда наблюдаем галактики или скопления галактик. Темная материя, удерживающая от распада эти колоссальные космические структуры, могла бы представлять собой газ тяжелых нейтралино – реликтов первобытной эпохи, когда в мире доминировала суперсимметричная материя.

Вот так, в попытках понять происхождение темной материи, мы можем наткнуться на таинственную форму материи, о существовании которой едва ли догадывались. Стоим себе, глядя лишь под ноги, – а потом вскидываем голову к небу и открываем для себя его чудеса. Вторая половина Вселенной всегда была прямо перед нами, но нам словно бы недоставало смелости посмотреть на нее.

Чтобы подтвердить теорию, хорошо бы найти Сьюзи-частицы, но это пока никому не удалось. Почему же мы их не видим? Может, потому, что теория не верна. А может быть, все проще и суперчастицы, даже самые легкие, настолько тяжелы, что мы не можем достичь минимальных энергий, необходимых для их рождения, даже с помощью мощнейших ускорителей. Или же у них есть такие особенности, которые мы пока не в состоянии себе вообразить. Но каждый новый день может оказаться подходящим для некоего открытия, которое опрокинет все наши представления об окружающей нас реальности.

И все‑таки что‑то должно быть возможно… понять[9]

В довершение к вышеописанному (точно его было мало!) относительно недавно произошло открытие, смешавшее нам все карты. Мы уже знали, что расширение Вселенной, начавшееся с Большим взрывом, продолжается и по сей день. В самом деле: достаточно взглянуть на галактики и скопления галактик, чтобы убедиться – чем больше они удалены от нас, тем с большей скоростью они удаляются. И еще не так много лет назад ученые предполагали, что со временем – из‑за гравитационного притяжения, действующего на любые формы материи, – скорость расширения должна уменьшаться. Но не тут‑то было! В конце 90‑х годов из наблюдений самых далеких галактик стало ясно: вместо того, чтобы уменьшаться, она увеличивается. Что‑то, некая антигравитация, отталкивающая один островок материи от другого, разгоняет галактики. Если не случится нечто новое, то это будет происходить так долго, пока расстояния между галактиками не станут настолько большими, что все сущее погрузится во тьму и небесный холод пронижет всю Вселенную.

Но в чем же причина такого ускоренного расширения? Мы этого не знаем. Может быть, это еще какое‑то поле или свойство вакуума, в котором мы пока не разобрались, или реликт того начального состояния, что дал толчок пароксизму инфляции. А может, случилось так, что этот реликт оставил Вселенную в покое лишь на несколько миллиардов лет, а затем вновь ее потревожил, хотя уже и не так сильно, без пароксизмов.

Не располагая хотя бы самой смутной идеей о том, что это может быть, ученые назвали источник данной расталкивающей силы “темной энергией”. Плотность ее исключительно мала, но коль скоро она заполняет весь объем Вселенной, то оборачивается самым важным ее ингредиентом: ее вклад в общую массу достигает 68 %. Если мы не без скрипа признали, что у нас нет никаких идей относительно темной материи, составляющей четверть массы Вселенной, то представьте себе шок, испытанный научным сообществом, когда ему пришлось признать то же самое и в отношении практически всего остального, составляющего более двух третей того, что нас окружает!

Короче говоря, если окинуть единым взором и темную материю, и темную энергию, являющие собой темную сторону Вселенной, то выяснится, что эта сторона заметно преобладает над всем прочим. Тут уж даже самым отъявленным скептикам придется согласиться с тем, что степень нашего невежества запредельна: 95 % всего того, что есть вокруг нас, полностью, абсолютно непостижимо.

И все‑таки что‑то должно быть возможно… понять. Мы знаем, что в реликтовом излучении остаются следы самых первых мгновений жизни Вселенной. И эти следы могут подробно поведать обо всем том, что сейчас представляется таким загадочным. Но для этого понадобится чувствительность в сотни, а то и в тысячи раз превосходящая чувствительность наших самых современных инструментов.

Что уж тут толковать о возможности обнаружить самые неуловимые из существующих сигналов, которые излучаются в виде гравитационных волн. Эти сигналы настолько слабы, что за десятилетия систематических наблюдений с применением самых изощренных экспериментальных методик их так и не удалось зарегистрировать[10]. Физики мечтают об изобретении новых приборов, позволяющих уловить либо их, либо какие‑то совершенно новые сигналы, тишайшим шепотом рассказывающие о тайнах зарождения космоса

Ускорители элементарных частиц (LHC – самый известный из них) – важная часть этого огромного проекта. На кону стоит понимание реальности, в которой мы живем, и только что открытый бозон Хиггса мог бы о многом нам рассказать. Невероятно, но факт: одна-единственная элементарная частица – причем весьма трудно уловимая – способна стать ключом к новому удивительному знанию о происхождении мира и материи.

Всякий ученый хотя бы однажды мечтал дожить до того волшебного момента, когда можно взмыть над пропастью, обозначающей рубеж нашего познания, и заглянуть за нее. И ему думается, будто увиденное им (никому, кроме него, в тот момент неведомое) способно принципиально изменить всю картину мира, всю нашу жизнь, наше общество, наше будущее. К такому, безусловно, стоит стремиться.

Глава 2

Ребята шестьдесят четвертого[11]

Им надо многое сказать друг другу

Стокгольм,

23 июля 2013 г., 18.30

У него легкая мальчишеская походка, и по всему ясно, что к ходьбе он привычный. Несмотря на свои 84 года и хрупкое телосложение, он тут же, едва я предложил ему пройтись, сделал знак водителю голубого “мерседеса”, который организаторы конференции предоставили в его распоряжение, и мы отправились в путь. От гостиницы до Музея корабля “Васа” полтора километра, нам придется обогнуть залив, однако погода нынче отличная. Мы идем на банкет, который состоится именно там – в единственном в мире музее, посвященном некоему эпическому провалу.

Галеон “Васа” был гордостью королевского флота Густава-Адольфа. Ему предстояло стать самым красивым, самым мощным и самым хорошо вооруженным флагманским кораблем в мире. Судно торопились поскорее спустить на воду, чтобы задействовать в операциях против поляков и литовцев, которые решили оспаривать монополию Швеции на балтийскую торговлю. Исходный проект показался королю не слишком впечатляющим, и он настоял, чтобы инженеры добавили еще одну палубу, заставленную бронзовыми орудиями. Осторожные возражения опытных кораблестроителей услышаны не были: повеления монарха не обсуждаются.

И зря. Пренебрежение мнением плотников обошлось очень дорого. 16 августа 1628 года, в день своего торжественного спуска на воду Стокгольмского залива, корабль, построенный во славу шведской короны, плюхнулся туда, словно медведь в лужу, и сразу неспешно пошел ко дну. Извлекли его из воды спустя века – в первозданном виде, с изящными деревянными украшениями и бронзовыми пушками, так и не выпустившими ни единого ядра.

Теперь им можно полюбоваться в музее, который построили менее чем в сотне метров от того места, где он более трех веков покоился на дне морском. К радости мальчишек всего мира, которые могут подняться на борт одного из тех кораблей, что снятся им по ночам.

Наша прогулка продолжается всего двадцать минут, но за это время Питер успевает весело рассказать мне об окрестностях Эдинбурга и о многочисленных маршах мира, в которых он участвовал. А потом внезапно с любопытством спрашивает: “Но как вам удается сделать так, чтобы три тысячи физиков работали одновременно и слаженно?” И тогда уже я увлеченно принимаюсь вспоминать о конфликтах, ссорах и сомнениях, терзавших нашу коллаборацию, когда мы только приступили к охоте за частицей, которая носит его имя. Когда же я рассказываю о пари, которые собираюсь выиграть, он искренне смеется: “Честно говоря, то, что вы ее все‑таки нашли, удивило даже меня. Я вовсе не был уверен, что она и в самом деле существует”.

Многие считают, что у Питера Хиггса сложный характер, – полагают его этаким нелюдимом, малословным и нудным. Нет ничего более далекого от реальности. Дурная слава родилась, вероятнее всего, из‑за его плохого отношения к журналистам. После одной неприятной истории Питер действительно старается их избегать. Тогда некий недобросовестный корреспондент сыграл с ним злую шутку: опубликовал интервью, в которое вставил агрессивные фразы, никогда Питером не произносившиеся. И это нежелание встречаться с представителями прессы породило мнение о нем как о мизантропе. Да, Питер относится к журналистам со страхом и недоверием, и даже вчера, во время пресс-конференции, были заметны его напряженность и скованность.