Полная версия

Полная версияПолное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты

[Далее со слов: Заиграли вновь вводившуюся мазурку… кончая: – Волшебница, всё со мной сделает, – сказал Денисов и стал отстегивать саблю. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 1, гл. XII.]

Иогель с вниманием смотрел на Денисова. Как только вышел в круг старый гусар и крепко взял за руку свою даму, ожидая такта, он почувствовал, что это был опасный соперник.

[Далее со слов: Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова… кончая: …все гости были восхищены мастерством Денисова и беспрестанно стали просить, выбирать его. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 1, гл. XII.]

Как ни весело было на бале, Nicolas, в середине мазурки посмотрев на часы, попросил Денисова заменить себя и поехал к Долохову, у которого он непременно обещался быть. Ростов от Иогеля в одиннадцатом часу приехал к Долохову, но не в дом матери, а у Яра. Вся веселая молодежь Москвы была у Долохова.

[Далее со слов: Долохов сидел перед столом… кончая: … а так я вас всегда буду любить… – близко к печатному тексту. T. II, ч. 1, гл. XIII—XVI.]

Денисов нагнулся над ее рукою и она услыхала странные непонятные звуки. Она заплакала и поцеловала его в черную голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.

– Василий Дмитриевич, я благодарю вас за честь, – сказала она смущенным голосом, но который казался строгим Денисову. – Но моя дочь так молода и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне.

– Г’гафиня! – сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом. Наташа не могла его видеть таким, она начала жалко всхлипывать.

– Г’гафиня, я виноват пе’ед вами, но знайте, что я так боготвогю вашу дочь и всё ваше семейство, что я не мог изменить моему чувству…

– П’гощайте, г’гафиня. – Он поцеловал ее руку и поспешно вышел.

Nicolas нашел его в гостинице с старым уланом, стоявшим там, за бокалами.

– Я пьян, Г’остов, пьян, как свинья. Откупогивай. После я тебе скажу, тепе’ь пей. Завтга я еду. Пей. Не мне, стагой вонючей собаке, назвать такую п’гелесть своею. Мое дело г’убиться и пить. Волшебница, скажи, какая сила…

На другой день Nicolas отослал деньги Долохову и, узнав от домашних и от Денисова, в чем было дело, проводил своего товарища. Денисов два дня пил без просыпу и, пьяный мертвецки, был уложен Лаврушкой в сани и увезен.

После отъезда Денисова Nicolas, дожидаясь своего отчисления от адъютантства, провел две недели, не выезжая из дома и преимущественно в комнате барышень. Соня была к нему преданнее и нежнее, чем прежде; она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она еще больше любит его. Но Nicolas теперь считал себя недостойным ее и отношения их оставались так же неопределенны.

Он исписал их альбомы стихами и нотами и, не простившись ни с кем из своих знакомых, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.

–

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

** № 86 (рук. № 85. T. II, ч. 2, гл. I, II, VI—VII).

Два дни после объяснения своего с женою Пьер уехал в Петербург с намерением получить паспорт и ехать за границу, но война была уже объявлена и паспорты не выдавались. Остановившись не в своем доме, не у тестя, князя Василья, ни у кого из многочисленных знакомых, он жил в Аглицкой гостинице, не выходя из комнаты[2863] и никому не дав знать о своем приезде.

Целые дни и ночи он проводил, лежа на диване и задрав ноги и читая или расхаживая по своей комнате, или слушая разговоры г-на Благовещенского, единственное лицо, которое он видел в Петербурге. Благовещенский был хитрый, подобострастный и глупый делец, который ходатайствовал по делам еще покойного графа Безухого. Pierre послал за ним, чтобы поручить ему взять паспорт, и с тех пор он приходил каждый день и сидел молча целые дни перед Ріеrr’ом, считая это сиденье в комнате графа весьма хитрым с своей стороны маневром, долженствовавшим принести ему большие выгоды. Pierre же привык к этому глупому и подобострастному лицу, не обращал на него никакого внимания, но любил, когда он сидит тут.

– Приходите же, – говорил он ему, прощаясь.

– Слушаю-с. Всё изволите читать, – говорил Благовещенский, входя.

– Да, садитесь, чаю, – говорил Pierre.

Pierre жил так более двух недель. Он не знал, когда какое число, какой день, каждый раз, просыпаясь, спрашивал себя, вечер это или утро. Ел он то в середине дня, то в середине ночи. Прочел он в это время и все романы m-me Suza и Redcliffe и «Esprit des lois» Montesquieu и скучные волюмы «Correspondance» Rousseau, которые он не читал до сих пор, и всё ему казалось одинаково хорошо. Как только он оставался без книги или без Благовещенского, рассказывающего о выгоде службы в сенате, он начинал думать о своем положении и всякий раз, как повторялся в его голове весь, всё тот же самый, путь тысячу раз повторенных скверных мыслей и приводил его всё к тому же cul de sac[2864] отчаяния и презрения к жизни, он говорил себе и всякий раз вслух и по французски.

«Э, разве не всё равно. Стоит ли думать об этом, когда вся жизнь такая короткая глупость».

Только когда он читал или слушал Благовещенского, ему урывками приходили прежние мысли, то о том, как глуп Благовещенский, полагая, что быть сенатором есть верх славы, когда слава египетского героя и та нечистая слава, то читая про любовь какой-нибудь Amélie о том, как бы он сам полюбил и отдал бы себя любимой женщине, то читая Montesquieu о том, как односторонне судит писатель этот о причинах духа законов и как, ежели бы он дал себе труд подумать, он, Pierre, написал бы об этом предмете другую, лучшую книгу и т. д. Но как только он останавливался на этой мысли, ему приходило в голову то, что до них [?] было, и он говорил себе, что всё это вздор и всё равно и не стоит того вся глупая жизнь, что[бы] чем-нибудь заниматься. Как будто свернулся тот винт, на котором стояла вся его жизнь.

«Что я, для чего я живу, что творится вокруг меня, что надобно любить и что надобно презирать, что я люблю и что я презираю, что дурно, что хорошо?» были вопросы, которые, не получая ответа, представлялись ему. И отыскивая ответы, он лично, одиноко,[2865] несмотря на свое малое изучение философии, проходил по тем путям мыслей и приходил к тем же сомнениям, по которым проходила история философии всего человечества. «Что есть я, что жизнь, что смерть, какая сила управляет всем?» спрашивал он себя и единственный, не логический ответ на все эти вопросы удовлетворял его. Ответ этот: только в смерти возможно спокойствие. Всё в нем самом и вокруг его во всем мире представлялось ему столь запутанным, бессмысленным и безобразным, что он боялся одного, как бы люди не втянули его опять в жизнь, как бы не вывели его из этого презрения ко всему, в котором одном находил он временное успокоение.

В одно утро он лежал, положив ноги на столе, с раскрытым романом, но погруженный в[2866] этот тяжелый, безвыходный ход мысли, всё повертывая и повертывая этот свинтившийся винт мысли, всё так же повертывавшийся и ничего не захватывавший. Благовещенский сидел в уголке и Pierre смотрел на его чистенькую фигуру, как смотрят на угол печи.

«Ничего не найдешь, ничего не придумаешь», говорил себе Pierre. «Всё гадко, всё глупо, всё навыворот. Всё, из чего бьются люди, гроша не стоит. А знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это – высшая степень человеческой премудрости. Не глупа эта аллегория [?] о невозможности вкушения плода с древа познания добра и зла»,[2867] думал он.

– Захар Никодимыч! – обратился он к Благовещенскому, – когда вас учили в семинарии, как вам объясняли значение древа познания добра и зла?

– Уж это я забыл, ваше сиятельство, но профессор был великого [?] ума…

– Ну, расскажите… – но в это время в передней послышался голос камердинера Pierr’a, не впускающего кого то, и тихий, но[2868] твердый голос посетителя, говоривший:

– Ничего, мой друг, граф меня не выгонит и будет тебе благодарен за то, что ты впустил меня.

– Затворите, затворите дверь! – закричал Pierre, но дверь отворилась и в комнату вошел[2869] невысокого роста, худой, старый человек в парике и пудре, чулках и башмаках, с белыми, седыми бровями, особенно резко отделявшимися на его[2870] чистом, старческом лице.[2871] В приемах человека этого была приятная уверенность, учтивость человека высшего света.

Пьер растерянно вскочил с дивана и с неловкой улыбкой вопросительно обратился к[2872] старику.[2873] Старик, печально улыбнувшись Пьеру,[2874] оглянул беспорядочную комнату и тихим ровным голосом назвал свою[2875] русскую, известную Pierr’y фамилию, объяснив, что он имеет переговорить с ним с глазу на глаз. При этом он взглянул на Благовещенского так, как глядят только люди, имеющие власть. Когда Благовещенский вышел, старик сел подле Pierr'a и долго, пристально, ласкающим взглядом, молча посмотрел ему в глаза.[2876]

Вокруг Pierr’a были разбросаны на полу и стульях бумаги, книги и платья. На столе валялись остатки завтрака и чая. Сам Pierre был неумытый, небритый и взлохмаченный, в грязном халате. Старичок был так чисто выбрит, так облегал высокий жабо его шею, так обрамлял пудренный парик его лицо, чулки его сухие ноги, что он, казалось, не мог быть иным.

– М-r le comte, – сказал он удивленно глядящему на него и испуганно запахивающему свой халат Pierr’y. – Несмотря на ваше, совершенно законное удивление видеть меня, незнакомого, у вас, я должен был утрудить вас. И ежели вам угодно будет дать мне короткую аудиенцию, вы узнаете, в чем дело.

Пьер почему то с невольным уважением вопросительно смотрел через очки на старика и молчал.

– Слышали ли вы, граф, про братство вольных каменщиков? – сказал старичок. – Я имею счастие принадлежать к ним[2877] и братья мои предписали мне притти к вам. Вы меня не знаете, но мы знаем вас. Вы любите бога, то есть истину, и любите добро, то есть ближнего, братьев своих и вы в несчастии, унынии и горе. Вы в заблуждении и мы пришли помочь вам, открыть вам глаза и вывести на путь, который ведет к вратам обновленного Эдема.

– Ах да, – с виновной улыбкою сказал Пьер,[2878] – очень вам благодарен… я… – Pierre не знал, что ему сказать, но лицо и речи старичка успокоительно приятно действовали на него. Лицо старичка, оживившееся и принявшее оживленное выражение в то время, как он начал говорить о каменщичестве, опять стало холодно и сдержанно учтиво.

– Очень благодарен… но оставьте меня в покое, – сказал старичок, по своему доканчивая фразу Pierr’a. Он улыбнулся и вздохнул,[2879] своим твердым, полным жизни взглядом упорно глядя в растерянные глаза Пьера, и странно: Пьер в этом взгляде почувствовал надежду на успокоение. Он чувствовал, что для этого старичка мир не был безобразною толпою, не освещенный светом истины, но, напротив, стройным и величественным целым.[2880]

– Ах, нет, совсем нет, – сказал Pierre. – Напротив, я только боюсь, что насколько я слышал и читал о масонстве, что я очень далек от понимания его.

– Не бойтесь, брат мой, бойтесь одного всемогущего творца. Говорите прямо все свои мысли и сомнения, – сказал старичок спокойно и строго, опять покидая тон учтивости и входя в тон одушевления. – Никто один не может достигнуть до истины, только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений от праотца Адама и до нашего времени воздвигается храм Соломона, который должен быть достойным жилищем великого бога. Ежели я знаю что-нибудь, ежели я дерзаю, сам ничтожный раб, приходить на помощь ближнему, то только оттого, что [я] есть составная часть великого целого, что я есмь звено невидимой цепи, начало которой пропадает в небесах.

– Да… я, да отчего же?.. – сказал Pierre, – я бы желал знать, в чем состоит истинное франкмасонство. Какая цель его? – спросил Pierre.

– Цель? Воздвижение храма Соломона, познание натуры. Любовь к богу и любовь к ближнему. – Старичок замолчал с таким видом, что надо долго обдумывать сказанные слова, и они помолчали минуты две.

– Но это цель христианства, – сказал Pierre.

Старичок не отвечал.

– И какое же познание натуры?[2881] И какими путями вы дошли до того, чтобы достигать в мире осуществления вашей троякой цели – любви к богу, к ближнему и к истине?[2882] Мне кажется, это невозможно.

Старичок кивал головой, как бы одобривая каждое слово Pierr’a. На последних словах он остановил Pierr’a, входившего в умственное, раздраженное одушевление.

– Разве ты не видишь в природе, что силы эти не пожирают одна другую, а, сталкиваясь, производят гармонию и благость?

– Да, но, – начал Pierre.

– Да, но в мире нравственном, – перебил его старичок, – ты не видишь этой гармонии, ты видишь, что элементы сходятся, чтобы произвести произрастение, произрастение служит для того, чтобы напитать животное, а животные без цели и следа пожирают одно другое. И человек, кажется тебе, губит вокруг себя всё для удовлетворения своей похоти и под конец всё не знает своей цели, к чему и зачем он живет.

– Да, нет, да… – сказал Pierre, всё более и более чувствуя уважение к этому старичку, угадывавшему и высказывавшему его мысли.

– Живет, чтобы понять бога своего творца! – сказал старичок, опять молчанием подчеркивая свои слова.

– Я… вы не думайте, что это так, из моды… я не верю, не то, что не верю, я не знаю бога, – с сожалением и с усилием сказал Pierre, чувствуя необходимость сказать всю правду и пугаясь, что он говорит.

Старичок улыбнулся, как улыбнулся бы богач, держащий в руке тысячи, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей и он чувствует, что невозможно достать их.

– Да вы не знаете его, граф, – сказал старичок, переменяя тон и покойно усаживаясь и доставая табакерку. – Вы не знаете его, оттого вы и несчастны, оттого мир для вас есть груда развалин, валящихся и разрушающихся одни на другие.

– Да, да, – сказал Pierre тоном нищего, который подтверждает заявление богача о его бедности.

– Вы не знаете его, граф, вы очень несчастны, а мы знаем его и служим ему и в этом служении обретаем высочайшее блаженство, не только в загробной жизни (которой ты тоже не знаешь), но и в этом мире. Многие говорят, что знают его, но они еще не вступили на первую ступень этого знания. Ты не знаешь его. А он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас, – дрожащим голосом сказал старичок. Он помолчал. – Но познать его трудно. Мы работаем для этого познания и в работе этой находим высшее счастие на земле.[2883]

– Но в чем же состоят они, эти работы?

– Ты сказал сейчас, что цель наша есть та же, что и цель христианства. Отчасти это справедливо, но цель наша определена еще до воплощения сына божия. Мастера нашего ордена были у египтян и халдеев и древних евреев.

Как ни странно было то, что говорил старичок, как в душе своей ни смеялся прежде Pierre над этим родом масонских суждений, которые ему прежде доводилось слышать с упоминанием халдеев и таинств натуры, но теперь он с замиранием сердца слушал старичка и уже не спрашивал его, а верил тому, что он говорил. Он верил не тем разумным доводам, которые были в речи старичка, а верил, как верят дети, интонациям убежденности и сердечности, которые были в его речи. Он верил тому дрожанию голоса, с которым старичок выразил сожаление о незнании бога Pierr’oм, он верил этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, он верил тому спокойствию и жизнерадостности, которые светились из всего существа старичка, которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью. Он верил той силе огромного общества людей, связанных веками одной мыслью, которой старичок был тридцатилетним представителем.

– Открыть профану таинства нашего ордена невозможно.[2884] Невозможно потому, что знание этой цели достигается только работами, медленно подвигающими истинного каменщика от одной ступени знания к другой, более высокой. Постигнуть всё – значит постигнуть всю мудрость, коею обладает орден. Но мы давно следим за тобой, несмотря на жалкое твое невежество и мрак, застилающий свет души твоей, мы решили избрать тебя и спасти от самого себя. Ты говоришь, что мир состоит из падающих и давящих одна другую развалин. И это справедливо, ты один есть сия развалина. Что ты?

И старичок начал излагать Пьеру всю его жизнь, его обстановку, его свойства, ничего не скрашивающими, прямыми и сильными словами.

– Ты богат: десять тысяч человек зависят от твоей воли; видел ли ты их, узнал ли ты об их нуждах, позаботился ли подумать о том, в каком положении находятся их тело и душа? Помог ли ты им, в чем состояла твоя прямая и священная обязанность, найти пути для достижения царствия божия, осушил ли ты слезы вдов и сирот, любил ли ты сердцем их хоть одну минуту? Нет, пользуясь плодами их трудов, ты предоставил их воле своекорыстных и невежественных людей и ты говоришь, что мир есть падающая развалина. Ты женился и взял на себя ответственность в руководстве молодого и неопытного существа и что же ты сделал, думая только об удовлетворении своих радостей?

Как только старичок упомянул о жене, Pierre багрово покраснел и начал сопеть носом, желая перебить его речь, но старичок не допустил.

– Ты не помог ей найти пути истины, а ввергнул ее в пучину лжи и разврата. Человек оскорбил тебя и ты убил его или хотел убить его. Общество, отечество твое дало тебе счастливейшее и высшее положение в государстве. Чем ты отплатил ему за эти блага? Старался ли ты в судах держать сторону правосудия или достигать близости к престолу царя для того, чтобы защищать правду и помогать ближнему? Нет, ты ничего этого не сделал, ты отдался самым ничтожным страстям человеческим, окружил себя презреннейшими льстецами и, когда несчастие показало тебе всю ничтожность твоей жизни, ты обвиняешь не себя, а премудрого творца, которого ты не признаешь для того, чтобы не бояться его.

Пьер молчал. Описав мрачными красками его прошедшую жизнь, старичок перешел к описанию той жизни, которую должен бы был вести и устроить Пьер, ежели бы он хотел следовать правилам масонов. Огромные имения его должны были [быть] все объезжены, во всех должны были бы[ть] сделаны материальные благодеяния крестьянам, везде должны были [быть] учреждены богадельни, больницы, школы. Огромные средства должны были бы[ть] употреблены на распространение просвещения в России, издание книг, воспитание духовных лиц, собрание библиотек и т. п. Сам он должен был занимать видное служебное место и помогать благодетельному Александру искоренять в судах лихоимство и неправду. Дом его должен был быть местом сборища всех единомыслящих людей, стремящихся к той же цели. Так как он имеет склонность к занятиям философским, то свободное от службы и управления имением время должно было употребляться на приобретение знаний таинств натуры, в котором высшие мастера ордена не отказали бы ему в своем пособии.

– Тогда бы, – заключил он, – знание того, который бы руководил тобою в ведении таковой жизни, которого помощь и благословения ты чувствовал бы всякое мгновение, тогда бы знание это пришло само собою. – Pierre молча сидел перед ним и слезы стояли в его больших, умных, внимательных глазах.

– Да, всё <что> вы говорите мне, было моими желаниями, моими мечтами, – сказал Пьер, – но я в жизни не видал ни одного человека, который бы не посмеялся над такими мыслями. Я думал, что это невозможно; ежели бы…

Старичок перебил его.

– Почему же мечтания эти не осуществились, – сказал он, видимо увлекаясь спором, на который Pierre не вызывал его, но который в других случаях часто представлялся ему, – я тебе скажу это, отвечая на тот вопрос, который ты мне сделал прежде. Ты сказал: для чего масонство учит тому же самому, чему учит и христианство. Христианство есть учение, масонство есть сила. Христианство не поддержало бы тебя, оно отвернулось бы от тебя с презрением, как скоро бы ты произнес те кощунственные слова, которые ты произнес сейчас при мне. Мы же не признаем различия вероисповедания, как и не признаем различия наций, сословий; мы считаем всех равно своими братиями, всех тех, которые любят человечество и истину. Христианство не пришло и не могло притти к тебе на помощь, а мы спасали и спасаем не таких преступников, как ты. Тебя мучает мысль о Долохове, то знай же, что наш брат и мастер нашего ордена, глубоко познавший тайны врачевания человеческого тела, послан был нами к тому, кого ты считаешь своею жертвой, и вот что он пишет нам. – Старичок достал французское письмо и прочел его. В письме описывалось, что положение Долохова, которое было почти безнадежно, теперь не представляет более никакой опасности. Корреспондент прибавлял, что к несчастию попытки его нравственного врачевания этой, закоренелой во мраке, души были совершенно тщетны.

– Вот разница между христианством и нами: оно учит, а мы действуем.

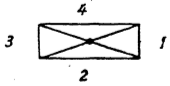

Старичок замолчал, подвинул к себе лист бумаги и карандашом начертил квадрат, перекрестив его двумя диагоналями, и на каждой стороне квадрата поставил номера от первого до четвертого.

Против первого он написал – бог, против второго – человек, против третьего – плоть, против четвертого – смешанное и, подумав над этим, подвинул бумагу к Pierr'y.

– Мы вас знали, граф, и поэтому я вам открываю многое, чего мы не можем открыть неофитам. Вот оно, масонство. Человек должен стремиться быть центром. Стороны этого квадрата заключают всё…

Старичок просидел от двенадцати часов утра до позднего вечера у Пьера. Они переговорили обо всем. Pierre замечал, что старичок не только не боялся, но признавал его безверие, как бы говоря, что он уверен, что эта минутная ошибка мысли скоро пройдет.

Через неделю был назначен прием Безухова в петербургскую ложу[2885] др[узей] Ищущих манны.

[Далее со слов: Дело Пьера с Долоховым было замято…[2886] кончая: … и князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения. – близко к печатному тексту. T. II, ч. 2, гл. V.]

На другой день Пьер получил записку от Анны Павловны Шерер,[2887] приглашавшую его непременно побывать к ней нынче вечером[2888] для очень важных переговоров и сообщения ему радостного известия о князе Андрее Болконском. Пьер и все в Петербурге считали князя Андрея убитым.[2889] Пьер догадался,[2890] что Анне Павловне уже было известно его вчерашнее свидание с тестем, что нынешнее свидание имело целию только продолжение вчерашнего и что известие о князе Андрее была только приманка. Но убедив себя тем, что при новой его жизни ему не нужно бояться людей, что вероятно что-нибудь и правда о известии, касавшемся князя Андрея, он в первый раз после своей дуэли[2891] надел фрак и поехал в дамское общество. Он был весел и сдержан, как бы подтрунивая над всем миром, зная истину.

С того первого вечера, как Пьер так неуместно защищал Наполеона в гостиной Анны Павловны, прошло много времени. Первая коалиция была уничтожена, сотни тысяч людей погибли под Ульмом и Аустерлицем. Буонапарте, столь возмущавший Анну Павловну своей дерзостию присоединения Генуи и надевания себе на голову сардинской короны, Буонапарте этот с тех пор посадил своих двух братьев королями в Европе, предписывал законы всей Германии, был признан императором всеми европейскими дворами, кроме России и Англии, уничтожил в две недели прусскую армию под Иеною, вступил в Берлин, взял понравившуюся ему шпагу Фридриха Великого и отослал ее в Париж, (это последнее обстоятельство более всех других раздражало Анну Павловну) и, объявив войну России, обещался уничтожить ее новые войска так же, как и под Аустерлицем. Анна Павловна же давала в свободные дни у себя такие же вечера и точно так же, как и прежде, подшучивала над Наполеоном и недоумевающе гневалась на него и на всех европейских государей и полководцев, которые, как ей казалось, нарочно согласились потворствовать Наполеону, чтобы сделать ей и вдовствующей императрице эту нравственную неприятность и огорчение. Но Анна Павловна и ее высокая покровительница считали себя выше такого поддразнивания.

– Тем хуже для них, – говорили они и всё-таки высказывали приближенным свой, на этот счет, непритворный образ мыслей.

В тот вечер, когда Пьер взошел на крыльцо Анны Павловны, его встретил тот же придворный пухлый лакей, с тем же значительным и торжественным видом отворил дверь и провозгласил его имя, когда он входил по ковру в ту же бархатную масака гостиную, в которой на том же кресле, с тем же безучастным видом сидела безмолвная тетушка, во всех своих чертах и позе олицетворяя тихую и преданную печаль о безбожных успехах Буонапарте.

Анна Павловна, столь же твердая и несомненная в своих приемах, вышла к Пьеру и особенно ласково подала ему свою желтую, сухую руку.