Полная версия:

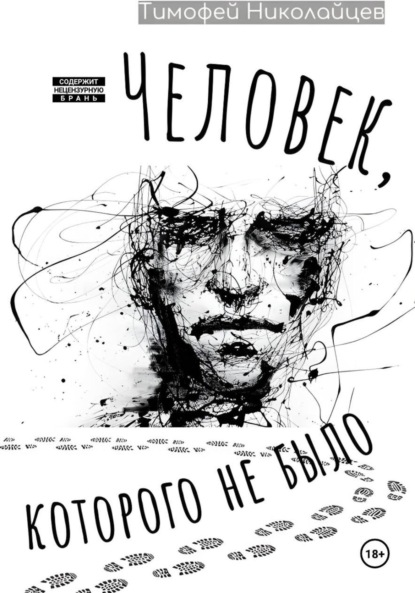

Человек, которого не было

Тимофей Николайцев

Человек, которого не было

– Вот так живешь себе, живешь…

А потом выясняется, что тебя нет…

– Как так, нет?

– А вот так –

Нет и не было никогда…

(Словоохотливый собутыльник)

– Он не был мне другом – это было первое, что он мне сказал, пошевелив жесткой щеткой усов под расчерченным сеточкой красных прожилок носом.

Впрочем, нет… Первым, разумеется, было «разрешите?…», после которого я поднял глаза от изрезанной ножом столешницы и посмотрел – сначала на пузатую, рубчатую, как рубашка гранаты, кружку под шапкой пивной пены… затем на руки, эту кружку держащие, затем на задрипанный, обвисший его пиджачок с затертыми до блеска лацканами. Он и сам был подобен своему пиджачку, такой же затертый и замызганный, весь покрытый пыльным коричневым загаром, чудом сохранившимся с лета, с лысым как колено теменем и седовато-пегой заушной растительностью, с перемотанной изолентой дужкой очков. Ядовито-зеленый свитер отвисал воротом, выставляя напоказ обтянутые гусиной кожей ключицы. Я сделал приглашающий жест, и он оседлал табурет – осторожно, будто святыню, водрузив перед собой кружку.

Если честно, я уже тогда понял, что меня ожидает – неожиданно появившийся сосед по столику являл собою хрестоматийный пример «пивного рассказчика» – эта застенчивая, но вместе с тем общительная полуулыбка, этот налет интеллигентности на круглых стеклах очков… Насколько я могу себе представить интеллигентного человека по кино или книгам – они постоянно, одним и тем же жестом, протирают очки… кто-то белоснежным платочком, а кто-то, увы, такова жизнь – немытыми руками. А если пальцы только что крошили вяленую рыбу, то налет интеллигентности получается весьма заметным…

Итак, признаки «пивного интеллигента» – обязательное «разрешите» перед началом совместного пития… и, конечно, похмельные, синюшные, трепещущие губы, которые он торопливо, будто извиняясь, погрузил в неумолимо опадающую пену – боже мой… да все об этом говорило. Я сразу почувствовал к нему нечто вроде симпатии. Кто-то может не соглашаться, но «пивные рассказчики» в основной своей массе – милые и интересные люди… если, конечно, сразу отмежевать от них небритых сорокалетних дедов, которые способны с утробным хлюпаньем всосать в себя всю кружку – безоговорочно и сразу – а потом, вращая мутными, как бутылочное стекло глазами, начинают сипло вещать, что-нибудь вроде: «Раиска… с-с-стерва, за подкладкой нашла, прикинь, браток – калымные-кровь-пот заначил, а она… а я сварщик-классный (варианты: а я слесарь-шестой-разряд; а я крановщик-ссал-я-на-вас-сверху), а я мужик… я слово сказал – всё!… а она отняла… у-у-у-с-с-сука!!!… а я мужик… а она сука… и всё…». У них обычно серые чугунные лбы и твердокаменные морды, нерушимые, как бетонный надолб. Они никогда не говорят «разрешите», а просто плюхаются рядом и начинают хрипеть, задыхаясь папиросным дымом. Я их терпеть не могу.

Другое дело – настоящие «пивные рассказчики». Как вот этот, например… Я люблю их слушать. И люблю их поить, раз это необходимо. В конце концов, мы же платим за книги, и еще как платим, и ищем их по толкучкам, и еще в очередях стоим. За все надо платить. Так уж заведено…

И я, прикинув наличие денег в кармане – получалось что-то около ста тридцати рублей – отодвинул в сторону блокнот и стал смотреть на него через стол…

* * *

Иногда со мной это бывает… Что-то щелкает в темени – острый, отчётливо-металлический щелчок… и мир вдруг останавливается… Всего на мгновение… Делается серым и плоским… Как карандашный набросок… Не фотография даже – дагерротип начала столетия, омертвие йодистого серебра на желтом картоне. Это так странно… Вот и сейчас – узкое, как бойница, окно вдоль всей стены и серый клубящийся свет, перетекающий через засиженный мухами подоконник. Эта же пивная, полуподвал… окно почти вровень с тротуаром – на нем застыли друг против друга две пары ног от щиколотки до бедра. Брючные и колготно-сетчатые, мужские и женские. Женские ноги, как им и положено, исчезают в широком кожаном раструбе сапог, истончаясь книзу… Во что обут мужчина не видно… наверняка в лаковые штиблеты, сволочь. Около женского колена замер, переворачиваясь в падении, сигаретный окурок. Дальше за ними – шишковатый ствол дерева, параллелепипед бетонного блока, одним ребром утонувший в газоне, а еще дальше – пушистый, мокрый, кружащийся, ранний осенний снег, и перекрученное белье на веревках в глубине двора, и желтая травяная щетина вдоль забора. Еще вдоль забора набросано одноразовых стаканчиков – бурт, смятая оторопь полиэтилена. И над всем этим, и сквозь всё это – тончайшие, острейшие иглы солнечного света, проткнувшие насквозь затянутое облаками, невидимое отсюда небо…

Случается это со мной не так уж часто. Это не опасно, нет. И врачи то же самое говорят – годен к строевой. Просто какая-то странная потребность мозга сфокусироваться на текущем моменте, чтобы рассмотреть его получше, во всех мельчайший подробностях. Странно и притягательно иногда бывает посмотреть на мир вот так. Словно чужими глазами. Это какой-то совсем другой мир, чем был за секунду до этого. Плоский, штрихованный, словно рисунок углем по белой стене, но от того еще более четкий, лишенный глянцевого лоска, расплывчатости полутонов – пронзительный, резкий и честный. Неистово честный. Словно пелена с глаз. Но, это состояние не длится долго – тут же лезет сквозь него настойчивый цветовой шум, вскипает движением и… всё. Отмякают жестяные веки. Колышется желтое пиво в кружке, зализывая искрящееся граненое стекло. Жаль. Я люблю рисовать карандашом. Хотя и не умею. И я люблю граффити – эти надписи и рисунки на стенах. Они мне напоминают… Ну, да ладно…

***

– Он не был мне другом, – сказал он, шевеля жесткой щеткой усов под расчерченным сеточкой красных прожилок носом.

– Кто? – сделал я свой ход, показывая, что разговор интересен.

– О! – сказал он, оттаивая лицом. – Это достаточно долгая история…

– Я никуда не тороплюсь, – подбодрил я. – Мой поезд только вечером. Я коротаю время.

Он некоторое время словно раздумывал, продолжать ли – протирал очки, сместив их на кончик носа. Заскорузлые пальцы со скрипом полировали стекло.

– Вы курите? – я распечатал новую пачку, почиркал зажигалкой, потряс её бесполезно, потянулся было за огоньком к соседнему столику… но там сидел мрачный брезентовый тип с подбородком из вспененного бетона, и я передумал.

– Благодарю, – он несколько манерно растер в пальцах сигаретную гильзу и, обеими руками поднеся ее к носу, с чувством пошевелил ноздрями. – Я не курю, – сообщил он. – Легкие, знаете ли… Но мне нравится запах дорогих сигарет, – он снова понюхал. – Хороший табак, черт… Хотя вы знаете, сами табачные листья так не пахнут. Их запах довольно едкий, как бы сказать… продирающий, что ли… Но при сушке к ним добавляют ароматические вещества. Да.

– Так что случилось с вашим другом? – напомнил я. – Который другом не был.

– Да, – он странно улыбнулся. – Другом мне он действительно не был. Хотя я знал его с детства. Мы росли в одном дворе. Был такой старый двор… тут, недалеко. Глухой… с окнами, обращенными внутрь. Панельные дома, отделанные плиткой – как бассейн. Его ведь так и называли… Нет, что вы, совсем не как питерские дворы – мне, конечно, не приходилось самому их видеть, но приезжие всегда их описывают, как настоящие колодцы – узкие, тесные, с кусочком неба поверх… просто один дом, построенный квадратом. А тут – четыре здания смыкались углами, отвернувшись от промзоны и железной дороги – три стены с окнами, и одна глухая – задник промтоварного магазина, неширокая эстакада… метра три, не больше… и штабель ящиков, а в них полно стружки. Был еще маленький тупичок, заваленный битым кирпичом. Сейчас этого двора нет. Это ВАЖНО.

– Снесли?

– Снесли, – он кивнул. – Там долго был пустырь и росли огромные лопухи. Потом его точечно застроили.

– Хорошее же место, – согласился я. – Рядом вокзал.

– Вот видите… – он покачал головой несколько огорченно. – Природа совершенно не терпит никакой пустоты. Тем более – вы , скорее всего, найдете мою историю странной…

Он сбился и замолчал.

– И вы, – предположил я, – скитаетесь сейчас тут, как приведение?

Он засмеялся, потом задумался… Было видно, что эта мысль раньше не приходила ему в голову.

– А ведь действительно, – сказал он. – Помятое приведение, вспоминающее былое… А, каково? – он снова окунул усы в кружку. – Знаете, я увидел вас тут, с этим вашим блокнотом – и сразу вспомнил о нем, решил рассказать…

– Ваш друг? – уточнил я.

– Другом он не был… – он помолчал, лихорадочно о чем-то раздумывая. – Вот ведь – никак не могу припомнить его имени… Слушайте, давайте для простоты называть его просто ОН. Большими буквами. Вот так… – он жестом спросил разрешения и, дождавшись кивка, придвинул к себе мой блокнот, неловко ухватил карандаш… и вдруг неожиданно быстрыми и точными штрихами изобразил человечка – вместо головы буква «О» с куцей мальчишечьей челкой, буква «Н», одетая в рубашку и шорты, руки и ноги чуть разведены в стороны, отчего буква «Н» приобрела готическое начертание и стала смахивать на букву «Х», на ногах плетеные сандалии с торчащими наружу большими пальцами.

– Давайте… – несколько удивленно согласился я.

* * *

…Просто у него, наверное, вообще не было друзей. Приятели – были… Да… Всё же это был маленький двор, все на виду… Еще там были тополя – высокие старые деревья. Толстенные их сучья доставали до каких-то там этажей. Птичьи кормушки жильцы развешивали и наполняли прямо из окон. И был еще один тополь… он рос на отшибе, посреди двора – словно изгнанник, отринутый всеми ровными и прямыми, что стояли аллеей, будто в шеренге. Тот пер прямо сквозь асфальт – взломанные снизу пласты пучились вокруг ствола, как вулканический кратер. Я не совсем помню, почему так случилось – то ли он вырос настолько быстро, что застал асфальт над собой, но к моменту тех событий уже успел вымахать в суковатого великана… то ли дорожники, мостившие двор, сгребли под него все излишки. Но я хорошо помню солнце в его ветвях – просвечивая сквозь крону, оно слоилось на узкие ленты и, когда ветром качало ветки, то вспышками било по окнам. Это раздражало всех… Тени он почти не давал… тень валялась под ним – рваная, не спасающая от зноя, а только пачкающая собой двор. Природа иногда ошибается, и вот сейчас – очень неудачное у нее получилось дерево… как перевернутый веник. Сучья косо торчали вверх, и зимой его крона становилась ловушкой для всего снега в округе. Тот же ветер иногда ронял вниз целые пласты – прямо за шиворот. Чуть зазевался – и раз… холодный колючий обвал прямо за воротник. А летом, когда тополя цветут и портят жизнь аллергикам – мой собеседник выразительно дернул носом – этот тополь тоже старался вовсю. Целые горсти колючего пуха – он швырял их с каким-то остервенением, и всегда прицельно, в нос, по глазам. Пух был жгучий, как стекловата. Конечно, этот тополь не любили. Он был – назло всем, в лицо всем… А вот ЕМУ тополь нравился. Почему?.. Да кто его знает… Может за эту ажурную тень, за причудливо дробящийся свет. А может быть тем, что он рос отдельно от всех – ему хватило солнца и дождей, чтобы вымахать таким огромным. Невозможно было влезть на этот тополь – широченный необхватный ствол и ветки высоко над землей… но ОН влез.

Это удалось однажды ночью – ОН проверял теорию, вычитанную в какой-то книге…

Разумеется, книга была приключенческой – в строгом соответствии возрасту. Следопыты и мушкеты были у нее на обложке.

Ночью, говорила книга, лазать по деревьям не в пример легче, чем днем… ведь тогда не видно ни неба над головой, ни земли под ногами.

Ночью, говорила книга, нет вокруг ни насмешливых голосов, ни предостерегающих – только спокойные, желающие удачи звезды.

Красиво…

Книги умеют говорить красиво и убедительно.

Он вышел ночью, тайком – двор-бассейн был до краев наполнен шершавой фиолетовой темнотой, и плавал на самом его дне перекошенный, рассеченный крест на крест шелушащейся рамной тенью желтый электрический квадрат чьего-то бессонного окна.

И ОН пересек его, неслышно ступая, подошел к тополю, постоял рядом… и просто полез наверх, цепляясь за какие-то наросты коры, невидимые в темноте, но ощущаемые ладонями.

Эти же наросты не давали соскользнуть ногам – неудобным сандалетам с гладкой подошвой. И об эти же наросты он разодрал брюки и посбивал колени… что было замечено позже, уже на земле, а тогда… Тогда казалось, что книга права, и ему открыт сокровенный секрет лазания по деревьям – нужно лишь забыть о близкой земле, забыть о далеком небе… и довериться самому дереву, довериться наростам на его коре.

ОН не сдержался и посмотрел вниз… и, очарованный новым своим умением, даже не испугался, хотя огромный световой квадрат на асфальте сжался сейчас до размеров школьной тетрадки – над головой уже маячили сучья, ОН протянул к ним руки и они повлекли его наверх, подвели под пятки опору, надежную и твердую, и ОН просто зашагал с ветки на ветку, слегка придерживаясь за шероховатую колонну ствола.

Словно винтовая лестница в башне старого замка. Скрипели под ногами деревянные ступени. Дрожала зеленая чешуя драпировок. Должно быть, томилась принцесса в круглой зале наверху. ОН же видел – черный лохматый дракон в небе судорожно разводил челюсти. Стронциановое лунное свечение исходило из пустой глазницы его.

В десять лет ОН был полон этим: мушкетеры, пираты, принцессы, зубчатые стены замков, отблески быстрых клинков…

У него был даже настоящий рыцарский медальон – на шнурке на шее. Собственно, взрослые могли бы сказать – это лишь сувенирный перламутровый портсигар, старый, под четыре гильзы, с трещиной поперек крышки, а потому выброшенный кем-то и найденный им под крыльцом хозмага… Но кому до этого дело – ОН не слушал взрослых. В пахнущее табачной пылью нутро было втиснуто единственное его фото – ОН с широким фанерным мечом и в дядь Сережином военном берете. Мы, его приятели, эту фотографию помнили – неудачный отпечаток, фотограф заметил поздно и смял в сердцах, а ОН – вытащил из ведра, разгладил ногтем. Прочие, удачные фото куда-то пропали вместе с альбомом… Но – до этого мы еще дойдем…

А пока – путь на самый верх, в шуршащий бархат звезд и листьев… Извините, как-то чересчур высокопарно – я, кажется, увлекся…

Наверху не оказалось круглой залы – там заканчивался ствол и уходили во тьму змеящиеся пятнистые жерди. Ветер шевелил струпья древесной коры. В близкой кроне клубились мохнатые звезды, и их истонченный дрожащий свет падал мимо него на плоские крыши, на бескрайний лоснящийся шифер. ОН опять посмотрел вниз. Было страшно высоко. Желтый квадрат лежал на прежнем месте, но сделался совсем крошечным – со спичечный коробок. И тогда ОН понял, что больше никогда сюда не залезет. Просто не сможет, не решится. Такая была страшная высота – голова кружилась.

Ветер усилился – тополь теперь раскачивался под ним, натужно скрипело дерево. Уходили из-под ног скользкие сучья. Болью сводило панически стиснутые пальцы. Как же он залез сюда? Так высоко. Никто же ему не поверит… Даже если его угораздит спуститься, не разбившись в лепешку… Почему-то он совершенно точно знал это – никто не поверит. Нужно было как-то отметить это место, что-нибудь оставить здесь…

Он сдернул свой медальон с шеи, потом поймал одну из длинных ветвей, перебирая по ней руками согнул ее в кольцо и, путаясь, в темноте с узлами, привязал медальон на самый конец – так, чтобы свешивался… Затем отпустил – ветка, распрямляясь, ушла на совершенно недосягаемую высоту. Ветер опять навалился на крону – медальон качнулся, стукнулся о соседние ветви.

Это было первым его настоящим чувством – странной смесью страха, восхищения и гордости. С таким чувством водружают флаги на Эверест – ОН был здесь первым. И что бы не случилось далее – первым был ОН!

ОН не запомнил, как спустился вниз – только сбитые до сукровицы ладони и саднящие колени. Но хорошо запомнил смех. Этот смех преследовал его всё завтрашнее утро. Вряд ли это был первый раз, когда мы над ним насмехались, но этот, сегодняшний, смех… ОН почувствовал – точно был какой-то особый – едкий и клокочущий, как химический пар. Ему и впрямь не поверили. ОН ожидал этого… но оказался совершенно не готов.

ОН никак не мог понять, почему это кажется ему настолько важным – ну, делов-то… Мальчишки постоянно что-то выдумывают, а приятели их привычно разоблачают – и никто от этого еще не умер. А ОН – заламывал голову, силясь узнать свой знак в высокой кроне. Там свешивалось много чего – всклокоченная вихрастая зелень. Разглядеть хоть что-то на такой высоте было ну совсем невозможно. Солнце узкими лентами натирало глаза. На него уже показывали пальцами. Во дает – на Вредный Тополь, говорит, лазил! Трепло… Ну, вы знаете, как дети могут быть жестоки. Пацаны постарше уже примеривались, как бы всыпать ему леща, чтоб не хвастал. Девчонки насмешливо отворачивались, даже самые маленькие – те, что выдували меж редких зубов карамельные пузыри. А когда ОН, побледнев лицом, ринулся на приступ тополя, его просто оттащили за ухо. Длинный и нескладный как циркуль дядя Костя, топорщась полосатым галстуком, прошелестел что-то о сломанной шее и запретил строго-настрого…

ОН подчинился. Быть может, подумал – рано или поздно все поймут и поверят. Будет осень, листья сойдут с ветвей, обнажив крону… Он возьмет у дядь Сережи бинокль – можно будет смотреть через него в пасмурную погоду, когда не мешают солнечные блики. Можно залезть на крышу хозмага и смотреть оттуда – пацаны уже приметили на углу десяток отколовшихся кирпичей, образующих почти безопасный лаз.

Вечером поднялся сильный ветер. Дрожали стекла и пролетали мимо них смятые листья, пыльный дорожный мусор и сигаретные пачки. Мочалились на ветру голые щетинистые ветки. Словно струны звенели и хлопали бельевые веревки около балконов. Вдоль ящичных штабелей пузатыми смерчиками раздувалась стружка. Отдельно Стоящий Тополь, который все во дворе звали Вредным – под особо сильным порывом ветра вдруг взмахнул кроной и вломился сучьями в черные пунктиры проводов.

В мутном вечернем небе оглушительно хлопнуло и плеснуло белым сварочным огнем… и длинным звездчатым ручьем просыпались на асфальт клочья окалины. Во всех квартирах по нашей стороне, схлопнувшись в красную волосяную искорку, пропал свет. Сиреневые вспышки вскипели в экранах телевизоров на той стороне двора… и тоже канули… На мгновение стало тихо – даже ветер испуганно замер, оборвав щемящую высокую ноту. Потом искрануло на изоляторах возле промтоварного, вспыхнула было стружка в одном из ящиков, но ветер, опомнившись, рванул её наружу и растер по асфальту быстро тускнеющими угольками…

Тем не менее, к завтрашнему утру тополь лежал на боку, словно поверженный колосс – заломив кверху рваный, изгрызенный бензопилой комель. Мертвыми плетьми стелились по асфальту ветви. Это было его второе БОЛЬШОЕ ЧУВСТВО – ОН плакал. Тополь лежал, словно умерший друг, и, не совершая над ним панихиды, хмурые люди в спецовках пилили его на чурбаки.

Медальона ОН, конечно же, не нашел. И единственной своей фотографии тоже. Это ВАЖНО.

* * *

– А почему фотография была единственной? – спросил я.

– Ну, – он пожал плечами. – Какие-то снимки, разумеется, были… В младенчестве, конечно, и самом раннем детстве тоже. Не могло не быть, как же – первый родительский восторг, кто-то из соседей, имеющий камеру. Эти выцветшие черно-белые картонки в серванте, а на них – смеющееся лицо, плачущее лицо, первые шаги, первые прогулки… глаза, прищуренные от солнца из-под вязаной шапочки – все это, конечно, было в его жизни… – он поднял на меня взгляд, но зрачки его плавали, ни на чем конкретно не фокусируясь… – Наверное, был даже альбом. Но – был утерян. Что-то бытовое – засунули куда-нибудь, выбросили вместе с ненужными бумагами, мало ли… А потом родительский восторг постепенно иссяк, и это тоже жизнь, тоже ничего странного – растет пацан и растет… Появлялись какие‑то снимки и позже, но благополучно терялись, портились – альбома-то нет. Да и надо ли? ОН рос узколицым и остроухим, не получался на снимках и фотографироваться не любил.

– Все равно не может быть. – сказал я. – А школа? У меня куча школьных фотографий.

Он, наконец, сумел сфокусировать взгляд.

– И где они теперь? – вопросил он.

– Ну… лежат где-то… – я помедлил, припоминая, и подумал вдруг, что действительно, давно не попадались. Засунул куда-то… Мешали ведь. Секретер невозможно было открыть – рассыпающийся ворох. И еще эти, крупно-форматные, на которых всем классом вместе с учителями, неудобные, вечно у них подминались края. Вот и прибрал куда-то. – Не помню. Но есть – точно.

– Ладно, – он усмехнулся. – Всё гораздо проще…

* * *

У него появился собственный аппарат – простенькая «Смена» в футляре на тонком ремешке. Камеру оставил тот самый сосед, сотрудник местной заводской газеты, по совместительству – фотооператор. Он переехал куда-то за Урал – повышение, а старенькая «Смена» аппарат не престижный.

Неожиданно для себя ОН ушел в это с головой – зашторенная комната, кюветы, кисловатый запах растворов. Неясные образы, сами собой проявляющиеся на мокром картоне… и над всем этим – красный заколдованный свет. Алхимия! ОН назубок знал все это: алюмокалиевые квасцы… формальдегиды… прочие чудесные химические выражения – словно гортанные заклинания звучала в них величественная латынь… Качались по углам красно-черные тени. В таинственные и прекрасные лица одноклассниц, улыбающиеся ЕМУ со дна кюветы, можно было влюбиться. В живые их прототипы – нет, не особо. ОН был романтик. А девчонки за соседними партами не очень-то походили на хрупких и тонких красавиц, что обитали в книгах. Это странно и нетипично для юноши, но за все школьное время он так и не увлекся никем…

А вот увлечение фотографией – запоздало подняло его рейтинг. Тут ведь тоже как в жизни: кто-то имеет яркую внешность, кто-то гитару, а к ней музыкальный слух… у него же была «Смена». Она давала ему странную власть, требуя взамен лишь одного – теперь ОН всегда был ЗА камерой. ОН снимал школьные вечера, соревнования, походы… вообще – всё. ОН составлял композиции из людей, небрежно бросая дылдастым старшеклассникам: «кучнее» – и они послушно сближались. ОН говорил: «внимание, снимаю» – и все замирали. ОН не участвовал в самодеятельности – его перемещения на школьных праздниках ограничивались теперь длинной провода фотовспышки.

На фотокружке их было двое – ОН и седоватый преподаватель, который открывал кабинет, а потом – в девять вечера – запирал. Постепенно к нему привыкли и совсем перестали замечать. ОН никогда не появлялся на своих снимках. Впереди у ребят маячила яркая стремительная юность, кто-то кого-то приглашал на танец – ОН снимал. Клочья музыки застревали в окнах. Выкладывая на стол стопки фотографий, ОН научился говорить «МЫ»: это мы с ребятами на Катуни… это мы в колхозе на практике… это мы у Жеки Полесовова дома… это мы всем классом в Ленинграде – вот Аврора, только её Полесов загородил…

Наверное, ОН мог бы стать профессионалом. Но, не стал… Охладел. Как-то внезапно и сразу. Просто не пришел к привычно открытому в шесть вечера кабинету… и к девяти стареющий преподаватель его закрыл, не без сожаления покряхтев что-то об ускользающей пятерке за ведение кружка.

Может, его кто-то и спрашивал – что случилось? В чем дело? Все-таки, корреспондент школьной газеты, участник конкурсов. Скорее всего – ОН просто пожимал плечами в ответ: ничего особенного… ну, было увлечение… ну, прошло… Может и самом деле тут нет ничего странного – только целый кусок жизни вдруг оказался словно вырезан ножницами…

Без воспоминаний, без сожалений.

* * *

– Странно, – сказал он. – Я только сейчас об этом вспомнил. Мы ведь тогда хотели ему рожу набить, всем классом!

– За что? – удивился я.

– Пленки… – сокрушенно пояснил рассказчик. – Ну, негативы… Мы тогда уже разбивались по парам – юность, обнимочки, рука на талии, а у самых смелых – и пониже… Эти фотографии были для нас тогдашних – как военный трофей. ОН был просто обязан их отпечатать и раздать – каждому. А ОН вдруг – надоело, мол… понял, что воротит – и позасвечивал всё…Чуть не убили его тогда!

Он аккуратно допил, с сомнением пожевал губами.

– Кстати, – невпопад сказал он. – Ножницы – это хороший образ. Потом они мелькали и в нашей, и в его жизни все чаще и чаще, но тогда, естественно, никто ничего еще не замечал…

Мы помолчали оба…

– Еще по пиву? – предложил я наконец.

Он сделал вежливое движение плечами – я истолковал его как «не возражаю».

Он снова что-то чиркал в блокноте, наклонившись вперед и часто дергая носом. По-моему, его мучил насморк. Очки ловили тусклый сороковаттный отблеск.

– Занятный, выходит, он был человек… – Я ни черта не мог разглядеть, что он там рисует, а заглядывать через руку не хотелось.