Полная версия:

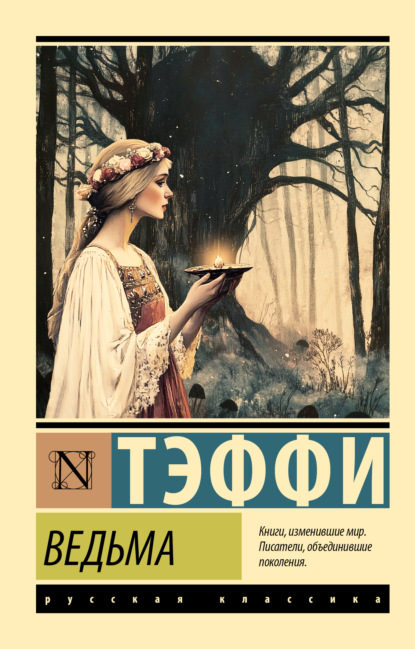

Ведьма

– Когда я вырасту большой и выйду замуж (с этого начинались обыкновенно все мои мечты), у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне – буду есть в спальне, проголодаюсь в передней – буду есть в передней. И никаких фокусов не надо – прямо сунь голову в шкап и ешь!

Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае и не врала. Может быть, и правда, у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство, – это, в сущности, было безразлично. Мы верили Лизе целиком, иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете.

Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше.

Так вот такой портной зашел и к батюшке. Сшил матушке салоп. Но это не главное. Главное и самое интересное то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс.

– Аж жалко! – прибавляла Лиза.

– А ты видела, как он их ел? – в ужасе спрашивали мы.

– Нет. Этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил.

– А откуда же узналось?

– Кривая баба видала.

– А как же он ее не убил?

– А она никому не рассказала, он и не узнал, что она видела.

Кривая баба жила у батюшки «за все». То есть варила, мыла, полола, доила, стены белила, где нужно поливала и где можно подкрадывала.

Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетей, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова:

– Сидят панюсеньки, таки малюсеньки, и с ручечками и с ножечками, и глазками пилькают, и что они там себе понимают, чи не понимают, и кто их разберет.

Баба считалась безответной, но во всех таинственных Лизиных рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещеные младенцы, баба знала, что у нашей горничной Корнельки «под сподницей рыбий хвост», баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы черт ей как-нибудь не подгадил. Черту ведь очень неприятно, если людям удается за ним подглядеть. Черт должен быть невидимкой, а уж это, значит, совсем какой-то растяпа, если его человеческий глаз заметил.

Мы бабу уважали и побаивались. Особенно уважать стали после того, как она предсказала, что и месяца не пройдет, как будет у Лизы либо братец, либо сестрица. И действительно, в очень скором времени после этих слов пришла к нам Лиза с удивительной новостью: действительно, родился братец, красавец, весь в матушку, а умен так, что прямо все надивиться не могут.

– Что же он говорит? – спрашивали мы.

– Говорит только, когда никто его не слышит. Баба подслушала, как он говорил. Голосок такой тоненький-тоненький, как у комарика. «Пора, говорит, печку топить, мне хо-о-олодно».

Вот какой родился у Лизы братец. Баба сразу его оценила.

Между прочим, мы никогда и не узнали, как бабу зовут. Кликали ее все просто бабой.

– Баба! – трубила матушка в свой могучий нос. – Баба! Наставь самовар! Баба! Тащи горлач молока!

Мы бегали взглянуть на братца. Окрестили его Авениром, называли Венюшкой. Безобразен он был потрясающе. Совсем паук! Живот вздутый, руки-ноги тонкие, длинные и все время выпячиваются и втягиваются, так что казалось, будто этих рук и ног по крайней мере пары три. И были у него ресницы необычайной длины, прямые, мокрые, прилипали к щекам. А всего страшнее были махры на голове – красно-рыжие, какие-то словно кровяные, похожие как у того рыжего, бичевавшего на священной картине. И большие пальцы на ногах так же отставали, как у того, и такие же были несоразмерно огромные.

Жуткий был ребенок.

Отец Савелий, однако, был доволен. Расхаживал по зальцу, заложив руки за спину, и тихо напевал, как определяла матушка, «из светского».

– М-мы… м-мы… м-мым…

Мы знали это пение и часто дразнили друг друга:

– Замолчи! Поешь, как отец Савелий из светского.

Но радовался он недолго. Ребенок был слаб и хил, и надежды, что поправится, было мало. Отец Савелий стал задумываться.

– Поздний плод сей, – говорил он. – Поздний плод сей и не наберет себе солнечных соков. Не кровеносен, хил и сотрясается.

И вдруг все изменилось. Неожиданно и неладно.

К семейству отца Савелия нужно еще причислить матушкиного братца.

Но был он не постоянным членом семьи, а каким-то приходящим, как в школе бывают живущие и экстерны.

Матушкин братец «приходил».

Так и говорилось:

– Ой, к попу нынче лучше не заглядывайте – попадьин братец пришел.

Откуда он приходит, почему, и почему уходит – этого, кажется, никто не знал. Бывали у нас на Руси такие типы, встречались в разных кругах, больше, впрочем, в купеческих.

Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, – трубой, кадык выпячен. Платье носил, вероятно, с чужого плеча, потому что все на нем было необычайно коротко и узко.

Насколько я теперь помню, было ему лет двадцать шесть, и был он, как будто, выгнанный семинарист, личность опустившаяся, страх и позор семьи.

Говорили о нем всегда словами грубыми и могучими. Вместо «ест» – «хряпает», вместо «пьет» – «трескает», вместо «говорит» – «рявкает», вместо «смеется» – «гогочет».

И не для того, чтобы обидеть его, а, вероятно, потому, что слова обычной человеческой речи слабо его определяли, слишком были нежны для богатырской его личности.

Видела я его раза два.

Один раз он стоял посреди скотного двора и, размахивая руками, будто дирижируя хором, ревел:

«Нел-людим-мо наше м-м-море!»

Другой раз сидел на крылечке, шевелил пальцами босой ноги и долго, сосредоточенно, будто удивленно, на них смотрел.

Потом сказал:

– Ишь, как мудро придумала природа: пять штук натяпано и все ни к черту не нужны.

Здоровья он был совершенно неугасимого. Тетя Ганя рассказывала, как накалила она к зиме мешочек орехов и оставила в зальце. А он пришел, да за один присест все и усидел.

– Ну и что же? – ахали слушатели.

– Ну и ничего. Поколотил себя кулаком по животу и пошел спать.

Являлся он всегда налегке, без всякого багажа, иногда даже без шапки. Но раз принес какой-то маленький, вышитый гарусом саквояжик, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, прогостил недолго, а когда ушел (как всегда, не прощаясь), прислал оказией с мужиком из села верст за десять записку:

«Забыт саквояж. Прошу немедленно опечатать его именной сюргучной печатью и хранить в потаенном месте до моего возвращения».

Батюшка страшно перепугался.

– Бомба! Динамит!

Хотел было сразу ехать к исправнику и «во всем повиниться». Потом решил запечатать. Но печати, да еще именной, у батюшки не было. А ведь сказано строго: «именной сюргучной…» Тогда соблазнился и решил вскрыть и посмотреть.

Но в доме матушка не позволила, а во дворе могли подглядеть и донести.

И вот батюшка ночью, выждав луну, крадучись как тать, пробрался за амбары и, перекрестившись, повернул колечко.

В вышитом бабьем саквояже, озаренные мечтательным лунным светом, лежали – бутылка пива и полбутылки водки. Вот и все.

Очевидно, братцу не хотелось, чтобы знали, что у него так свято хранится, а с другой стороны, может быть, и беспокоился за целость. Вот и придумал именную печать.

Звали это чудовище Галактионом. Называли Галашей.

Позднему батюшкиному плоду, младенцу Авениру, было уже месяцев девять, когда неожиданно пожаловал Галаша. На этот раз оказался он очень припараженным, в демикотоновом сюртуке, даже не слишком коротком, и с какой-то поклажей, завернутой в замасленную газету.

– Был на кондиции, – объяснил он, и без вопросов сознавая, что удивляет роскошным своим видом. – У Галкинского управляющего оболтуса болванил. На экзамен повезут.

День был жаркий. Облобызавшись с батюшкой и матушкой, Галаша немедленно спустился в погреб и там, по свидетельству тети Гани, «выдул молоко от четырех коров». Коров этих кривая баба при Гане выдоила и весь удой, процедив его, как полагается, отнесла в погреб.

Эпизод этот потом много раз рассказывался и всегда вызывал у слушателей сначала недоверие, потом ужас. Но тете Гане не верить было нельзя. Да и сам Галаша не отрицал.

– Вер-р-рно, – говорил. – Выпил. И доведись еще – так и еще выпью.

Только что вылез Галаша из погреба, как его спешно перехватила матушка, желавшая поскорее похвастаться своим сыночком Венюшкой.

– Поздний плод, – приговаривал батюшка, – сотрясается. Продуктов потребляет изрядно, но не растет и не толстеет, однако тяжел. Ну, Ольга, покажи своего Веньямина, младшего отпрыска. Покажи дядюшке.

Матушка вынула из люльки младенца.

– Уже четыре зуба, – сказала она гордо, передавая ребенка Галактиону.

Галактион неловко, не глядя на него, поднял младенца к плечу. И вдруг тот весь затрясся и, царапая, словно кошка, когтями по демикотоновому Галашиному сюртуку, укусил дядюшку за шею. Галаша от неожиданности дико вскрикнул и чуть не выпустил племянника из рук. Матушка в ужасе еле успела подхватить. Галаша тер шею и, выпуча глаза, смотрел на Венюшку.

– Господи, да что же это? – пробормотал он. – Какой страшенный. Прямо вурдалак!

Венюшка действительно был страшен. Огненно-рыжий, щеки в красной коросте, как часто бывает у деревенских ребят, руки-ноги как прутья.

Испугал Венюшка дядьку так, что даже смешно. Огромный детина сразу присмирел, за ужином ни до чего не дотронулся – в этом, может быть, и «молоко от четырех коров» было виновато. Однако ночью стало его трясти так, что даже тетю Ганю разбудил, и та ему на живот горячую золу прикладывала, а утром стал гореть и бредить.

– Очень нехорошо он в бреду про Венюшку выражался, – рассказывала тетя Ганя. – Так нехорошо, что даже не повторить.

И прибавила:

– Я однако думаю, что это ему молоко в голову бросилось.

Венюшка ли виноват, молоко ли, а только провалялся Галактион более месяца. Иссох, кожа желтая, скулы вылезли, как маслаки, стал весь словно объеденная масталыга.

Лечили его старательно: давали водки с перцем и с солью, поили липовым цветом, ромашкой, полынью, жгли козью шерсть, и два раза терла его баба керосином. Никаких результатов. Только раз дал бабе в зубы.

До того дошло, что чуть было за доктором не послали…

Когда мы приходили к Лизе играть, нас в комнаты не пускали, но через окно видна была в зальце койка и на ней под серой попонкой гигантское тело с торчащими наружу огромными сиреневыми ступнями.

Так пропадал бедный Галактион. А Венюшка между тем начал неожиданно набираться сил. Очень все удивлялись и радовались: ест меньше, а толстеет. Щеки налились, раздулись, руки-ноги окрепли. Сытый стал, прыгает так, что уж одного его боялась матушка в люльке оставлять – еще вывалится. Ползал по полу.

Вот раз вышла матушка в кухню и вдруг слышит: ревет Галаша козлиным голосом. Кинулась в комнаты: сидит больной на постели, глаза выкатил, трясется весь и орет. А у порога, ухватившись за притолоку, стоит на кривых ногах, качаясь, младенец Авенир. Рот разинул и смотрит. Схватила матушка сына, да и как раз вовремя, потому что Галактион стал по полу шарить, сапог ловить, чтобы запустить в племянничка. Бог его знает, что ему показалось. Человек в горячке, что с него спросишь.

– Вурдала-ак! Вурда-ла-ак! – кричит какую-то ерунду.

Положили на голову мокрое полотенце – еле успокоили.

А вечером подошла кривая баба к батюшке и шепчет:

– Отец Савелий, а отец Савелий! Кабы этого Вурдалашеньку да на девять ден отсель увезти, так Галашенька бы и поправился.

Батюшка даже побелел весь:

– О ком ты, нечестивая, так выражаешься?

Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкиному брату, баба ответила:

– Да про Галактиона Тимофеича. Только что они больны, так я их Галашенькой…

Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел. Посмотрел на бабу и сказал даже с некиим уважением:

– Ну баба, и дура же ты!

А баба на другое утро, отстряпавшись, ушла и пропадала до вечера, чего никогда с ней раньше не бывало.

Вернулась спокойная, будто и не виноватая, подошла к матушке:

– Я в Лычевку сбегала. Теперь все наладим. Иди, мать, в огород чесноку накопай.

В Лычевке, всем известно, жила Побориха, ведунья, колдунья, повитуха и костоправка. С ней можно было насчет всяких дел советоваться.

Матушка, наладившаяся было ругать бабу за отлучку, присмирела. Интересно стало, что за штуку придумала Побориха.

Первое дело оказалось – чтобы батюшка ничего не знал. Будет знать – дело не выгорит.

Второе – навязали чесноку на тесемку и надели Галактиону на шею. Потом пошла баба к младенцу Авениру и стала ему чесночной головкой в нос тыкать, пока тот не заревел.

– Ага, – сказала, – не нравится? Так вот, так и знай!

Ночью сделались с младенцем корчи. Верно с перепугу – уж очень страшно кричал на него Галактион.

И свершился с того дня перелом – стал ребенок хиреть, а Галактион поправляться.

Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отъелся, напялил на себя сюртук, разыскал свою поклажу – замасленный сверток – и ушел.

Но на этот раз попрощался. Только не со всеми, а с Авениром.

Подошел к люльке, посмотрел.

– Что, – сказал, – много взял? Шиш взял, братец ты мой!

Повернулся, плюнул и ушел.

Поздней осенью, вскоре после нашего отъезда, младенец Авенир отдал Богу душу.

Родители очень горевали, а кривая баба от батюшки ушла.

– Теперь, как он померши, жди от него и того хуже.

Впоследствии, несколько лет спустя, услышала я деревенскую легенду о страшном поповиче, который был мал как котенок, а ночью вылезал из люльки, вырастал «аж до потолка», четырех коров высасывал (вон оно как переметнулось!) и кто по пути попадется – насмерть загрызал. А пришел из Киева ученый дядька, спасенной жизни. Он вурдалака отчитал и душеньку его ослобонил.

А лучше всего в легенде было то, что разведала, мол, о поповиче-вурдалаке и обо всех его штуках «трехглазая баба».

Голос народа – голос Божий не только прибавил кривой бабе естественный глаз, которого у нее не хватало, но еще и одарил сверхъестественным третьим.

А что разнесла по белу свету сама кривая баба, это до меня не дошло. Хотя, пожалуй, насчет третьего глаза именно она и придумала.

Домовой

У нашей старой нянюшки было два врага – внешний и внутренний.

Внешний – безбровый, курносый и белоглазый – звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза «чертом чухонским». Занимал этот враг место бонны и представлял собою вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет пяти прямо из детской от нянюшки для изучения наук.

Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам Закона Божия. Учила бодро, когда нужно подшлепывала.

Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавые вопросы отвечала шлепками и мудрой поговоркой:

– Много будешь знать, скоро состаришься.

Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было: «пророк простерся над младенцем». Я и спросила:

– А что значит «простерся»?

– «Простерся» значит лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам.

– Да как же так? – удивилась я. – Ведь пророк-то был большой, а ребеночек маленький!

– Ну на то он и святой, – последовал ответ.

Поговорки у Эльвиры были все какого-то разбойничьего уклона:

– Шито-крыто – и концы в воду.

– Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался.

Вот эту самую бонну, Эльвиру, ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность. «Ребенка» уводили из детской под начало курносой бабищи, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась.

Другой враг, внутренний, был домовой и назывался за глаза «хозяином».

Чего он только с нянюшкой не выделывал! Положит ей под самый нос катушку, а глаза отведет, и ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу, – нету и нету катушки! И вдруг – глянь, она тут как тут. Стоит на столе рядом с ножницами!

Или сдвинет старухе очки на лоб, а та тычется по всем углам:

– Кто мне очки запрятал?

В общем домовой был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколько угодно, а коли затопит старуха печурку в оттепель – залезет домовой в трубу и ну дуть, и весь дым гнать в комнату.

А то еще туфли старухины любил ночью засунуть подальше под кровать. Одним словом, дурил. Но зла особого не делал.

Нянька хоть и ворчала на домового, но сама сознавалась, что жить с ним можно.

– У нас «хозяин» добрый, а вот как я жила у господ Корсаковых, так там такой сердитый был, что все мы в синяках ходили. Девкам ночью в волоса перьев насыпет, повару в тесто наплюет – не подымается опара, хошь ты что! Барыню и ту по ночам щипал. Ну, а наш ничего, веселый.

Веселый был, дурил, да вот еще не любил, когда детей осенью в город отправляли. Он был деревенский домовой, жил в нашем деревенском доме. И верно, скучно ему было одному зиму зимовать. Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы – принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели.

Но в эту осень, о которой хочу рассказать, проявил себя наш домовой и с другой стороны. Оказалось, что может он разозлиться и кого-нибудь невзлюбить.

Поздней осенью, когда старших братьев и сестер уже отправили в город учиться и оставались в деревне с мамой только мы, маленькие, произошло в доме необычайное событие: подъехала к крыльцу грязная старая бричка с еврейским возницей на козлах и вылезла из брички маленькая, худенькая дама с крошечной девочкой.

Дама долго обдергивала и оправляла свое пальто движениями мелкими и быстрыми, словно птица, отряхивающая перья, потом взяла девочку за руку и повела в дом. Девочка с трудом передвигала тонкими заплетающимися ногами. Мы заметили, что у нее разорван чулок и щечка повязана грязным белым платочком.

Все это видели мы из окна столовой, где сидели с нашей нянюшкой.

Дама вошла, посмотрела на нас испуганно, заискивающе улыбнулась, посадила девочку на диван и спросила торжественно:

– Не разрешите ли вы мне поговорить с Варварой Александровной?

Так звали мою мать.

– Барыня отдыхает, – ответила нянюшка.

Дама умоляюще сложила руки:

– Я не потревожу ее покой, я только должна сейчас же переговорить, потому что извозчик ждет. Она там? – указала она на дверь в гостиную и сейчас же побежала мелкими шажками.

Мы видели, как, пройдя гостиную, она приостановилась, несколько раз перекрестилась и, приоткрыв дверь, торжественно сказала:

– Дорогая тетечка! Я пришла просить вашей защиты и покровительства. И больше мне идти некуда…

Потом вошла в мамину спальню и закрыла за собой дверь.

Все это было очень странно.

Потом мы узнали, что она была женою какого-то дальнего родственника, поэтому и решила называть маму тетечкой.

О чем говорили в спальне – неизвестно. Но говорили долго. А мы в это время молча рассматривали маленькую девочку, которая сидела на диване, скрючив не хватавшие до полу ножки, и не шевелилась.

– Как вас зовут? – спросила сестра.

Вместо ответа она быстро закрыла глаза, словно спряталась, и так, зажмурившись, и просидела почти все время.

Странная была девочка.

Наконец двери спальной открылись и мама вышла, ведя за собой новоприезжую. По маминому лицу было видно, что она чем-то недовольна и даже расстроена. Дама терла платком покрасневший носик и все повторяла:

– Вы делаете великое дело! Великое дело!

И вдруг, взглянув на девочку, спохватилась:

– Ах, я и забыла! Со мной мой ребенок… Люся, сделай же реверанс!

Девочка скользнула с дивана, сморщила личико жалобно, точно собираясь заплакать, и неловко согнула обе коленки.

– Это мое дитя! – восторженно воскликнула дама. – И я не отдам ее никому, ни за что на свете!

Она прижала к себе голову девочки. Та осторожно поправила тряпочку на своей щеке. Ей было неловко так стоять, с притиснутой головой, но она только терпеливо сжала губки и зажмурилась.

– Люся! Детка! – продолжала декламировать дама. – Никому, никогда, помни это! Мы умрем вместе!

Потом, много лет спустя, встретила я как-то такую маменьку с дочкой, ужасно напоминавшую мне эту даму с Люсей. Где-то в Италии вечером в вагоне. Русская дама – такая же худая, только высокого роста, прощалась с провожавшим ее маленьким и коренастым итальянским офицериком. Дама, извиваясь, склонялась к нему сверху, как змея с дерева, и восторженно говорила:

– Addio! Addio! Io t’amo, o bel idol mio![1]

А маленькая ее девочка, которую она притиснула к скамейке, тихо скулила:

– Мама! Мама! Мне же больно!

А мама извивалась:

– Addio! Addio! О, la profondita del mio dolore![2]

– Мама, ты мне на ножку наступила. Мама, ну что же это ты!..

Ужасно остро вспомнилась мне тогда далекая девочка Люся и ее декламирующая маменька.

Они остались жить у нас.

Девочка Люся играла с нами редко. Она была хилая, слабая, у нее вечно что-нибудь болело.

Мы называли ее «Люся подвязанная».

Было ей тогда лет шесть.

Тихая была девочка, испуганная и старательная. Все что-то писала, скрипела на доске грифелем или шила какую-нибудь тряпочку.

Платьица на ней были всегда рваные и грязные, но с претензией, с дырявыми и мятыми бантиками. Маменька с гордостью говорила, что эти платьица она сама сшила.

– Я люблю красоту! – декламировала она. – И я хочу воспитывать моего ребенка в красоте.

Впрочем, о красоте заговорила она попозже, когда уже обжилась. Первое же время была какая-то растерянная и точно ко всем подлизывалась.

– Ваша мама – это ангел доброты, – говорила она нам. – Да, да, типичный ангел!

– Нянюшка, в вас много народной мудрости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Прощай! Прощай! Я люблю тебя, мой прекрасный герой! (ит.)

2

Прощай! Прощай! О, как глубока моя боль! (ит.)

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов