Полная версия

Полная версияПолная версия:

Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ

Очевидно, что отраслевая статистика может успешно вестись в том случае, если существует сама отрасль. Но для любого учета также крайне важно, чтобы существование реальное соответствовало существованию номинальному (незарегистрированный субъект хозяйственной деятельности де-юре не является таковым). Для российской медиаиндустрии ключевой проблемой, конечно, является не нелегальность бизнеса, а путаница в отраслевой идентификации имеющихся экономических агентов. Под идентификацией мы подразумеваем систему четких единых правовых критериев, по которым интересующую нас группу предприятий можно выделить в самостоятельную отграниченную общность.

Сегодня все существующие в России издатели, телерадиовещатели, информационные агентства, распространители печатной прессы, операторы неэфирного телевидения, интернет-фирмы, рекламные агентства, рекординговые, полиграфические и кинематографические фирмы образуют де-факто отрасль национальной экономики как определенную совокупность предприятий, производящих и распространяющих однородный (конечно, условно) продукт на основании однородных (также условно) технологий. Часть этих организаций входят в отраслевые гильдии и ассоциации: АКАР, АКТР, АРПП, ГИПП, НАТ, РАР, РАЭК и пр. Существует самостоятельное отраслевое Министерство связи и массовых коммуникаций (до 2008 г. в структуре Правительства РФ функционировали отдельно Министерство информационных технологий и связи и Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций), а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Об отрасли говорить корректно еще и потому, что российским законом «О средствах массовой информации» (1991) был уточнен и наделен новыми характеристиками тип предприятий, обеспечивающих на экономическом уровне деятельность СМИ (Ст. 7. Учредитель, Ст. 18. Статус учредителя, Ст. 19. Статус редакции, Ст. 21. Статус издателя). Сами СМИ как таковые субъектами экономической деятельности, как это трактовалось в союзном законе «О печати и других средствах массовой информации» (1990), не являются. Закон допускает, что учредителем СМИ может быть не только частная или государственная организация, но и гражданин или объединение граждан. Но на практике это встречается довольно редко, и в этом случае физическим лицам так или иначе приходится заключать договор с юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), которое берет на себя решение всех хозяйственных вопросов. То есть медиабизнесом все равно занимается некая организация (ИП, ООО, ЗАО, ОАО и пр.).

Учет СМИ ведет профильный отраслевой регулятор – Роскомнадзор. В Перечне наименований зарегистрированных СМИ автоматически фиксируются и все организации-учредители. Если организация получила лицензию на вещание, она попадает в Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию. Безусловно, существует проблема несовпадения наименований: СМИ и предприятие-учредитель, а также предприятие-лицензиат могут называться совершенно по-разному. Но все же если СМИ юридически существует, то имеется возможность определить, какая организация стоит за ним. Более серьезную проблему представляет то обстоятельство, что одна организация в России имеет право учредить несколько СМИ. Поэтому количество СМИ и количество учредителей просто не совпадает. Кроме того, официальное число зарегистрированных СМИ не всегда дает представление о реальном количестве СМИ, выходящих в свет, так как имеют место и фиктивные организации-учредители.

Но самая неразрешимая проблема учета заключается в другом. Вся совокупность субъектов экономической деятельности, представленных в медиаиндустрии России, делится на две различные группы: предприятия, имеющие зарегистрированные СМИ, и предприятия, не имеющие зарегистрированные СМИ. Это разграничение особенно очевидно в сегменте телевидения. Его образуют не только предприятия-вещатели, но и предприятия, производящие аудиовизуальный контент для вещателей и операторов (телестудии, продюсерские центры и пр.). Подобным организациям в принципе нет необходимости регистрировать СМИ и получать какие-либо лицензии, и, следовательно, под действие законодательства о СМИ они не подпадают. В таком же положении находятся и предприятия, издающие печатные СМИ тиражом менее 1000 экземпляров, а также, например, рекламные агентства, киностудии, дистрибьюторские и полиграфические фирмы (последним нужны лицензии, но по другому профилю). И в связи с этим возникает большая статистическая лакуна: предприятия, не имеющие зарегистрированных СМИ и специальных лицензий, не числятся в перечнях и реестрах Роскомнадзора, поскольку просто находятся вне его юрисдикции. Но совершенно очевиден тот факт, что деятельность таких предприятий имеет самое прямое отношение к медиаиндустрии, они являются ее полноценными, хотя и неучтенными регулятором участниками.

Во избежание еще большей неопределенности на данном этапе уточним, что к предприятиям медиаиндустрии мы относим организации, занимающиеся генерацией, агрегацией или дистрибуцией медиапродуктов (или одновременно всем вышеперечисленным). Так, медиапредприятием является и книжное издательство, и киностудия, и типография, и распространительская сеть, и оператор неэфирного телевидения. Но, поскольку эти типы организаций все же не специализируются на выпуске СМИ, они не будут находиться в фокусе нашего внимания. Мы также выносим за скобки ряд предприятий индустрии связи (например, операторов фиксированной и мобильной телефонии, пейджинговой связи, интернет-провайдеров, курьерские службы), для которых работа с «упакованным» медиапродуктом как таковым не считается профильной и обеспечивающей основной доход. Конечно, индустрия связи является смежной по отношению к медиаиндустрии (достаточно оценить роль почты в распространении печатных изданий), а с течением времени технологическое взаимопроникновение двух отраслей становится все более очевидным, но сейчас такое, безусловно, небесспорное разграничение поможет установить хоть какие-то рамки для интересующей нас реалии. По той же причине нами также не рассматриваются предприятия, оказывающие услуги в области связей с общественностью и маркетинга в широком смысле слова.

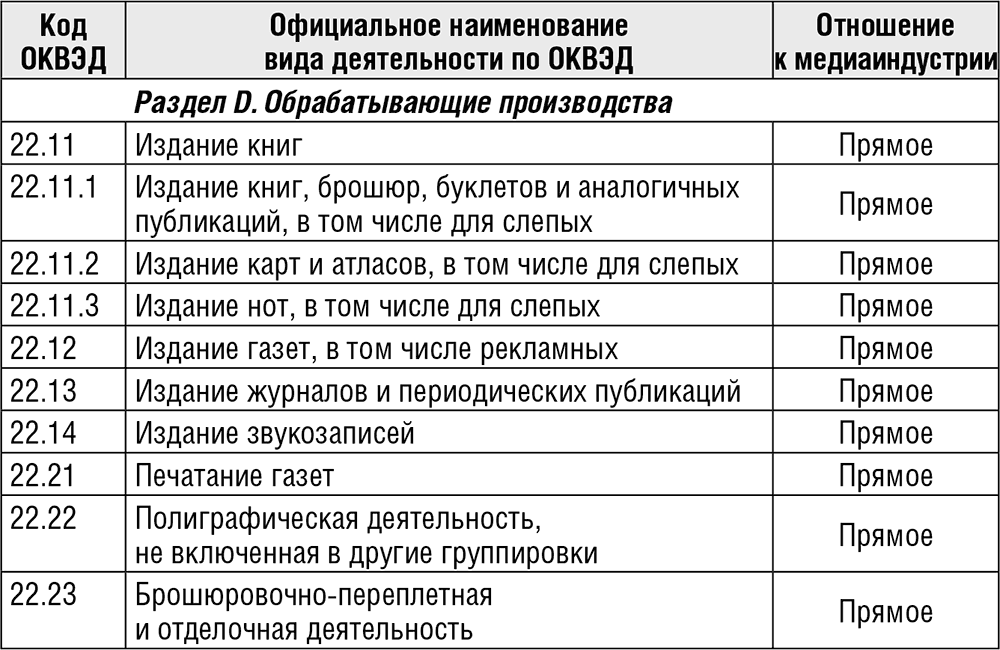

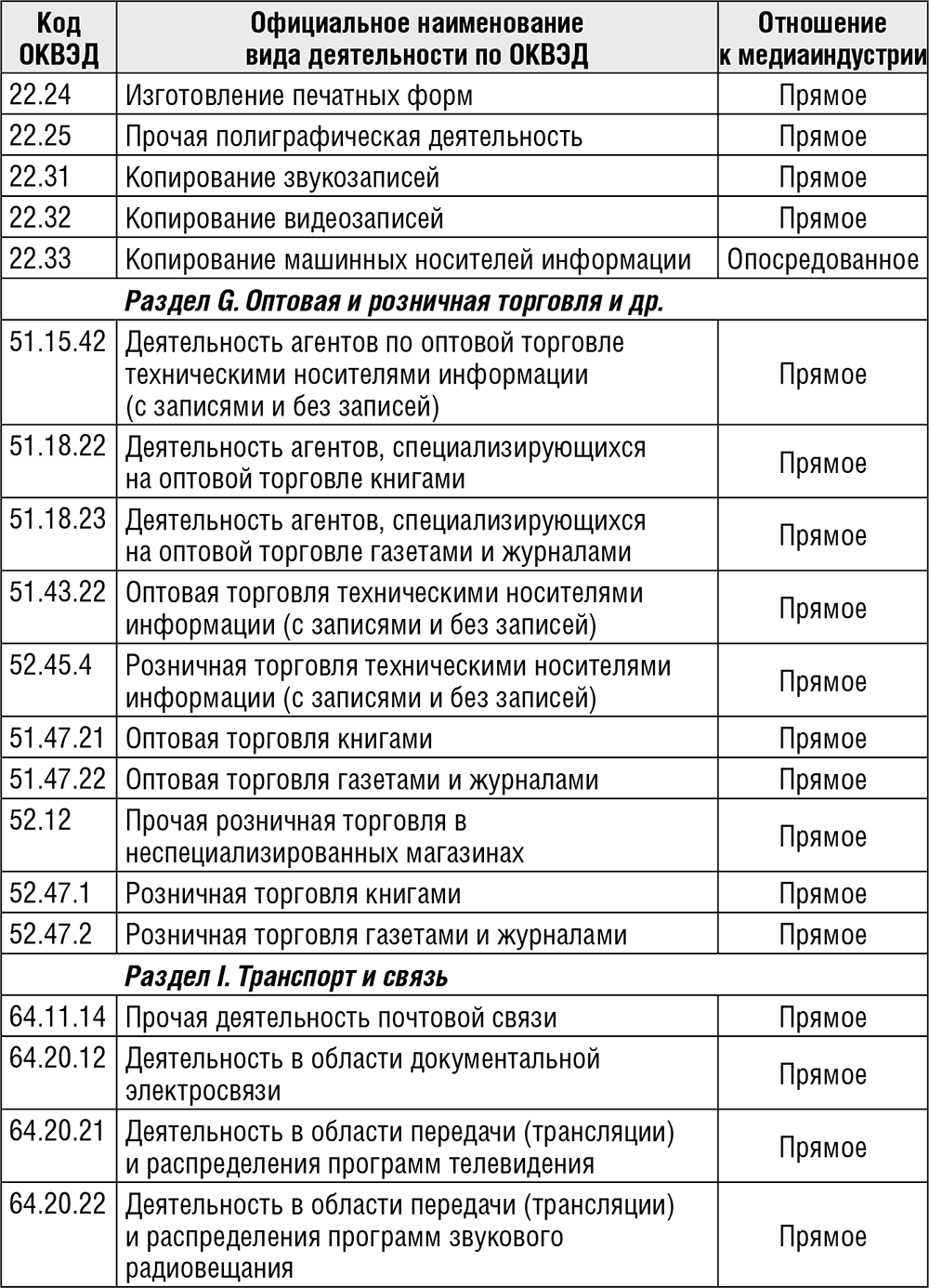

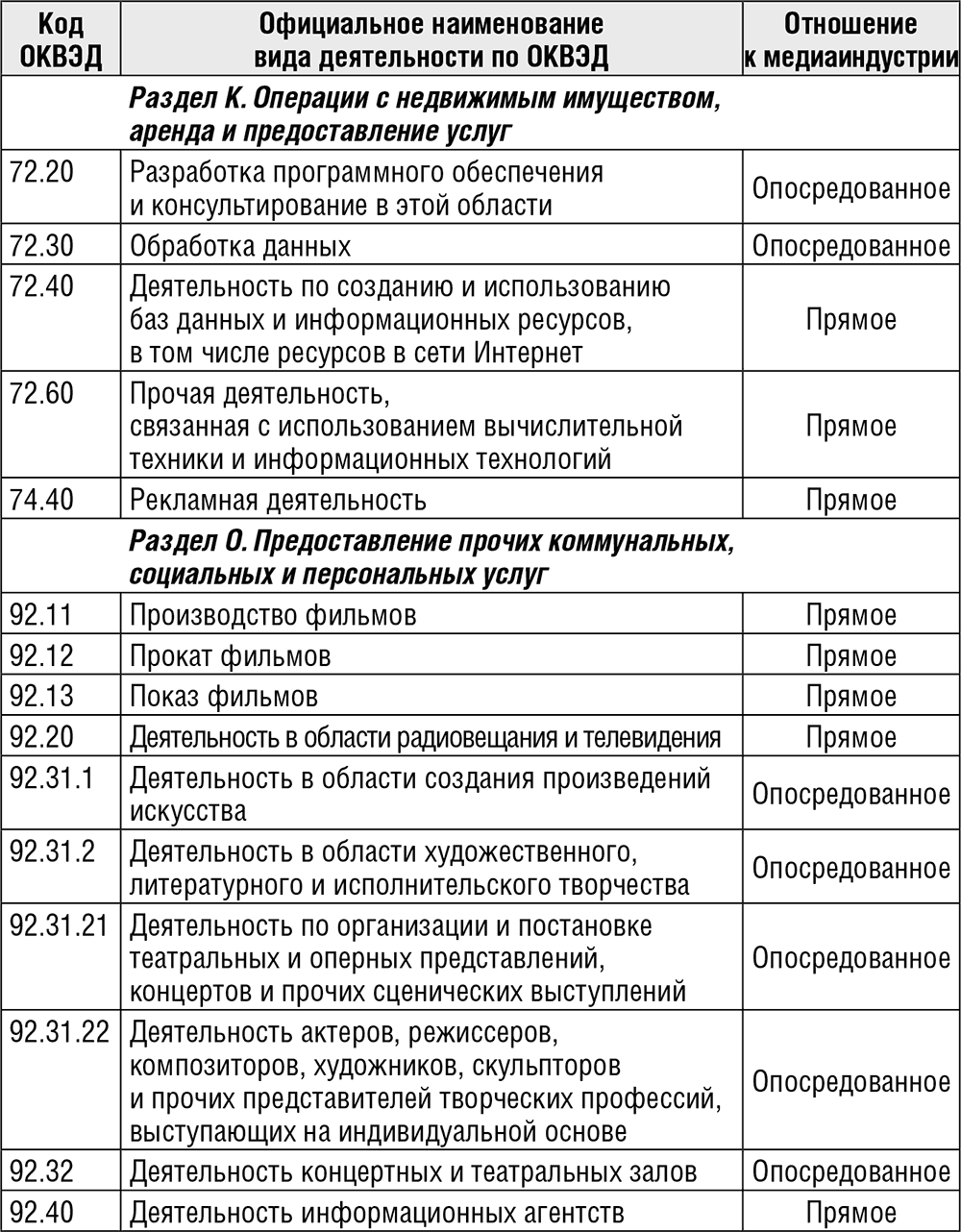

Итак, обращение к главному органу, регулирующему деятельность СМИ, не помогает решить задачу точной идентификации и учета всех предприятий медиаиндустрии. В задачи Федеральной налоговой службы (ФНС) этот вопрос также не входит. По идее, сводной информацией о данной отрасли должна обладать Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Но здесь возникает проблема с применением Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (2001) – отрасль, согласно ОКВЭД, просто не признана таковой, она «размыта» и «раздроблена». Достаточно сказать, что слово «медиа» и даже словосочетание «средство массовой информации» в разделах и подразделах объемного статистического документа не встречаются ни разу. Формально предприятиям медиаиндустрии на данный момент могут соответствовать более сорока различных видов (кодов) экономической деятельности, отнесенных к пяти совершенно разным частям классификатора (см. Табл. 2).

Такие виды деятельности, как издание газет, издание журналов, книгоиздание, полиграфия и рекординг, расположены в ОКВЭД вместе и относительно компактно. Раздел D. «Обрабатывающие производства» содержит подраздел «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность». Этот подраздел содержит такие коды, как 22.11 «Издание книг»; 22.12 «Издание газет, в том числе рекламных», 22.13 «Издание журналов и периодических публикаций», 22.14 «Издание звукозаписей»; 22.21 «Печатание газет»; 22.31 «Копирование звукозаписей» и пр. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что издательская, полиграфическая и рекординговая деятельность, согласно ОКВЭД, отнесены к обрабатывающим производствам. Но их прямое соседство с целлюлозно-бумажной отраслью, по крайней мере, обосновано производственной практикой.

Распространение газет, журналов, книг, дисков, кассет и пластинок, согласно ОКВЭД, отнесено к Разделу G. «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». В подразделе «Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» находятся коды: 51.18.22 «Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле книгами»; 51.18.23 «Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле газетами и журналами»; 51.43.22 «Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)». Подраздел «Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования» включает коды: 52.12 «Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах»; 52.47.1 «Розничная торговля книгами»; 52.47.2 «Розничная торговля газетами и журналами».

При этом распространение изданий по подписке уже отнесено в классификаторе к Разделу I. «Транспорт и связь». В подразделе «Почтовая и курьерская деятельность» содержится код 64.11.14 «Прочая деятельность почтовой связи». Раздел I также включает подраздел «Деятельность в области электросвязи». Здесь сдержатся коды для операторов эфирной и неэфирной телевизионной связи, радиосвязи, а также интернет-провайдеров: 64.20.12 «Деятельность в области документальной электросвязи»; 64.20.21 «Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения»; 64.20.22 «Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания». Важно отметить, что кодов для вещателей в данном разделе нет.

Далее, если идти по порядку, в Разделе К. «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» находится подраздел «Деятельность с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Сюда отнесено все, что связанно с созданием интернет-ресурсов и производством мультимедийного контента: 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов в сети Интернет»; 72.60 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий». В Разделе К также имеется подраздел «Предоставление прочих видов услуг», в котором находится важнейший код 74.40 «Рекламная деятельность».

Наконец, собственно телерадиовещание, производство аудиовизуального контента, кинематография и работа информагентств отнесены к обширному Разделу О. «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». По соседству с политическими и религиозными организациями, бюро ритуальных услуг, прачечными и парикмахерскими находится подраздел «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта», который содержит коды: 92.11 «Производство фильмов»; 92.12 «Прокат фильмов»; 92.13 «Показ фильмов»; 92.20 «Деятельность в области радиовещания и телевидения»; 92.40 «Деятельность информационных агентств». Раздел О также содержит группу кодов 92.3 «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность». В ней объединены различные виды творческой деятельности, так или иначе связанные с медиаиндустрией. Правда, точно такие же коды могут иметь и организации, не попадающие в категорию медиапредприятий (например, дома культуры и клубы). При этом не исключено и то, что ряд предприятий медиаиндустрии могут иметь и другие коды, расположенные в многочисленных подразделах ОКВЭД с наименованиями «Прочая (прочие)…».

Таблица 2. Виды экономической деятельности в медиаиндустрии России

Источник: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1). Введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст.

Таким образом, можно констатировать: на сегодняшний день российская медиаиндустрия не является статистически самостоятельной, что обусловлено самой структурой ОКВЭД. Дополнительная трудность заключается в том, что по закону организация может иметь сразу несколько видов экономической деятельности. В связи с этим многие предприятия располагают своим «набором» кодов, некоторые из которых зачастую не относятся к их реальной деятельности, что, естественно, еще больше усложняет ситуацию с учетом. И запрос в Росстат по всем вышеперечисленным разрозненным кодам может дать информацию не о предприятиях, действительно относящихся к медиаиндустрии, а обо всех предприятиях, просто имеющих данные коды.

Если же проводить идентификацию по основному виду экономической деятельности, то возникает другая сложность. Изначально основным видом экономической деятельности предприятия считался тот, который был заявлен при регистрации первым. Таким образом, любая организация, выбравшая первым код 22.12 «Издание газет, в том числе рекламных», признавалась издателем газет, даже если она не выпустила в свет ни одного номера. И наоборот, казуистика деловой практики показывает, что, согласно регистрационным документам, у реального медиапредприятия первым видом экономической деятельности вполне может числиться непрофильный. Например, 73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» или 72.10 «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники». Подобных случаев спорной самоидентификации в рамках ОКВЭД можно найти десятки. И парадокс уже заключается в том, что объективно известные организации, чья принадлежность к медиаиндустрии является совершенно очевидной, по формальному признаку могут почти (или совсем) не иметь к ней отношения.

В 2004 и 2007 гг. Росстат разрабатывал указания по определению основного вида экономической деятельности организации. Согласно им, основным признается тот вид деятельности, который приносит наибольший объем выручки. Другие виды считаются второстепенными и вспомогательными. Такой принцип «маркировки», действительно, может работать, если медиапредприятие ежегодно получает основной доход именно от деятельности по одному из 44-х кодов ОКВЭД, указанных выше. Но если основной доход приносит что-то иное (а это не исключено), возможное частичное отношение организации к медиаиндустрии уже не выявляется. Главная же трудность состоит в том, что многие предприятия, вопреки требованию закона, просто не предоставляют в Росстат информацию о своих финансовых результатах, без чего определение основного вида экономической деятельности уже становится невозможным.

Правда, в 2011 г. появился дополнительный инструмент отраслевой статистики – ведущийся Роскомнадзором Реестр плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (эфир) и (или) изданию средства массовой информации. Организации, выпускающие СМИ нерекламного и неэротического характера, имеют право на пониженные ставки платежей в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС)[27]. Но это право должен удостоверить регулятор, а для этого предприятие со своей стороны должно подтвердить полномочия – прежде всего, доказать, что СМИ реально существует. При этом право на льготу имеют только предприятия, основным видом деятельности которых по ОКВЭД является один из следующих: деятельность в области радиовещания и телевещания, деятельность информационных агентств, издание газет, журналов и периодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций. На все остальные коды ОКВЭД, имеющие отношение к медиабизнесу (в частности, производство фильмов), льготы не распространяются. Поэтому из нового списка Роскомнадзора априори «выпадает» огромное количество медиапредприятий. Достаточно сказать, что по состоянию на конец 2012 г. в Перечне наименований зарегистрированных СМИ содержалось более 88 тысяч записей, в Реестре лицензий на деятельность по телерадиовещанию – более 13 тысяч, а в Реестре плательщиков страховых взносов – немногим более 6 тысяч.

Итак, вышеуказанная статистическая путаница и отсутствие единого курирующего органа не дает возможности составить адекватный список участников отечественной медиаиндустрии (организационно-правовые формы и наименования), что первично необходимо для проведения их системного экономического анализа. Ведь без главного параметра поискового запроса обширные данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также все существующие информационные базы (в т. ч. ГМЦ Росстата) оказываются технически бесполезными. По большому счету, сегодня невозможно ответить даже на самый, казалось бы, простой вопрос – об арифметической численности медиапредприятий России. В силу всех этих обстоятельств, естественно, невозможно посчитать совокупный объем как всей отрасли, так и большинства ее сегментов.

* * *В области СМИ и предпринимательства, связанного с ними, существует ряд застарелых проблем, берущих начало в конкретно-исторической практике возникновения и функционирования медиаиндустрии в России. Ее современное состояние трудно поддается системному анализу с применением традиционной научной методологии. Отрасль с формальной точки зрения крайне «распылена», статистический учет медиапредприятий затруднен отсутствием четких юридических критериев их идентификации. Имеющиеся в различных источниках сведения о медиаиндустрии крайне разрозненны, а обобщить эти данные не удается, в том числе из-за не устоявшегося понятийно-категориального аппарата.

§ 3. Статус медиахолдинга в России

Терминологический аппарат российской медиаэкономики еще находится в стадии формирования. За двадцать лет существования отечественного медиарынка возникло множество новых реалий, еще до конца не осмысленных с научной точки зрения и потому не кодифицированных на уровне регулярно публикуемых глоссариев. Некоторые из используемых терминов, конечно, были заимствованы у зарубежных исследователей, другие же пришли в научный оборот непосредственно из практики медиабизнеса. Методологическая проблема заключается в том, что если иноязычные термины, как правило, являются уже вполне устоявшимися, то термины, сформированные российским медиарынком, зачастую требуют критического осмысления и уточнения. Другая сложность заключается в том, что иногда общеупотребительный термин не совсем точно отражает обозначаемую им реалию.

Популярный термин медиахолдинг возник в России во второй половине 1990-х гг., когда в стране начали формироваться первые крупные медиапредприятия. С тех пор все они стали по инерции именоваться именно медиахолдингами. Этот термин, безусловно, удобен, емок и благозвучен. Холдинговые медиапредприятия, как известно, существуют и за рубежом. Но практика показывает, что в российских условиях такая идентификация не однозначно правомерна.

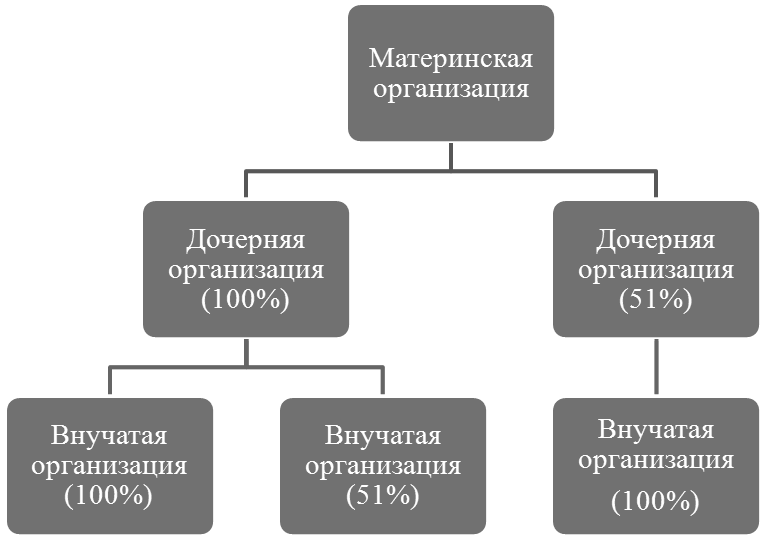

Любой холдинг, безусловно, является группой взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное образование (см. Рис. 1). Характерными чертами холдинга являются:

1) Концентрация акций (долей в уставном капитале) фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.

2) Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных фирм. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, часто разной национальной принадлежности.

3) Централизация управления в рамках группы путем выработки материнской фирмой глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:

• выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;

• реорганизация фирм и определение внутренней структуры холдинга;

• осуществление межфирменных связей;

• финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;

• предоставление консультационных и технических услуг.

В зависимости от способа установления контроля головной фирмы над дочерними фирмами экономисты выделяют:

• имущественный холдинг, в котором материнская организация владеет контрольными пакетами акций дочерних;

• договорной холдинг, в котором у головной организации нет контрольного пакета акций дочерней, а контроль осуществляется на основании заключенного между ними договора.

В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная фирма, различают:

• чистый холдинг, в котором головная фирма владеет контрольными пакетами акций дочерних, но сама не ведет никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;

• смешанный холдинг, в котором головная фирма ведет хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним фирмам.

С точки зрения производственной взаимосвязи фирм выделяют:

• интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой;

• конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом.

В зависимости от степени взаимного влияния фирм различают:

• классический холдинг, в котором головная фирма контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не владеют акциями головного, хотя абсолютно исключить такую возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты акций материнской фирмы;

• перекрестный холдинг, при котором фирмы владеют контрольными пакетами акций друг друга.

Таким образом, под медиахолдингом мы понимаем совокупность материнской организации и контролируемых ею дочерних организаций, занимающихся издательской, вещательной и иными видами деятельности в сфере медиа. В теории он может быть как имущественным, так и договорным (не исключено и сочетание способов контроля), чистым или смешанным, интегрированным или конгломератным, классическим или перекрестным. В структуре не исключено наличие субхолдингов с внучатыми предприятиями.

Рис. 1. Модель классического имущественного холдинга

Специфическая сложность заключается в том, что, поскольку одно юридическое лицо на практике может выступать учредителем нескольких СМИ (в частности, в России это не запрещено), не имея при этом соответствующего количества подконтрольных юридических лиц или вообще не имея таковых, применение термина холдинг уже не совсем адекватно. Такому роду предприятий требуется какое-то иное наименование, например, квазимедиахолдинг. Возможен и другой вариант: юридических лиц, имеющих СМИ, несколько, но формально они никак не связаны между собой, хотя при этом позиционируют себя как единое целое (например, под общим брендом). Применительно к такому объединению корректнее использовать термин медиагруппа (группа СМИ).

Но ключевая проблема все же состоит в том, что с юридической точки зрения само понятие холдинг в России сегодня является расплывчатым, отчасти абстрактным. Этому казусу посвящены отдельные труды отечественных исследователей-экономистов. В частности, И. С. Шиткина отмечает, что «при широкой распространенности холдингов в современной предпринимательской практике их правовое обеспечение в значительной степени отстает от требований времени. Российское законодательство о предпринимательских объединениях вообще и о холдингах в частности характеризуется отсутствием системности, последовательности, единообразия понятийного аппарата. Неадекватность законодательного обеспечения холдингов современным потребностям создает многочисленные проблемы в правоприменительной практике»[28].

Главной особенностью правового обеспечения деятельности холдингов является тот факт, что только отдельные законодательные акты страны посвящены собственно правовому регулированию организации и деятельности холдинговых объединений. Другие нормативные акты регламентируют отношения экономической зависимости между формально самостоятельными участниками посредством регулирования правового положения основного и дочерних хозяйственных обществ (гражданское законодательство), взаимозависимых лиц (налоговое законодательство), группы лиц (антимонопольное законодательство), группы налогоплательщиков (законодательство о бухгалтерском учете). При этом все эти документы противоречивы, непоследовательны, не имеют единого понятийного аппарата и страдают отсутствием хорошей юридической техники.