Полная версия:

Диалектика капитала. К марксовой критике политической экономии. Процесс производства капитала. Том 1. Книга 2

Установление нормального рабочего дня, достигнутое в период утверждения капиталистического способа производства, было закреплено с переходом к крупной машинной индустрии. По словам К. Маркса, ««дом ужаса» для пауперов, о котором только мечтала капиталистическая душа 1770 г., появился несколько лет спустя в виде исполинского «рабочего дома» для самих мануфактурных рабочих. Он назывался фабрикой. Но на этот раз идеал побледнел перед действительностью…»[373]

§ 6

Борьба за нормальный рабочий день. Принудительное ограничение рабочего времени в законодательном порядке. Английское фабричное законодательство 1833–1864 годов

Промышленный переворот, начавшийся в Англии в последней трети XIX века, создал новые условия для удлинения рабочего дня. Этот переворот наглядно показал, что, стремясь к извлечению высокой прибыли, буржуазия не считалась ни с какими-либо человеческими правами или обычаями. Поэтому она ломала всякие пределы продолжительности рабочего дня, даже установленные природой – возрастом и полом[374]. Естественно, это не могло не вызвать сопротивления рабочего класса, и прежде всего на родине крупной промышленности, в Англии. Однако вырванные им в течение трех десятилетий уступки со стороны фабрикантов оказались чисто номинальными. Так, за период 1802–1833 гг. английский парламент издал 5 актов о труде, которые остались невыполненными. Только фабричный акт 1833 г. положил начало государственному ограничению рабочего дня в промышленности. Но «ничто так не характеризует дух капитала, как история английского фабричного законодательства с 1833 до 1864 года!»[375].

Закон 1833 г. определял рабочий день на фабрике для взрослых в течение 15 часов (с 5,5 часов утра до 8,5 часов вечера), для подростков в возрасте от 13 до 18 лет – в 12 часов, для детей в возрасте от 9 до 13 лет – в 8 часов. Ночной труд, т. е. труд между 8,5 часами вечера и 5,5 часами утра, для детей и подростков запрещался.

В этой связи разгорелся «физиологический» спор: кого считать детьми, а кого подростками. «Согласно капиталистической антропологии, детский возраст оканчивался в 10 лет или, по крайней мере, в 11 лет. Чем ближе подходил срок полного осуществления фабричного акта, роковой 1836 г., тем яростнее неистовала фабричная сволочь. Ей действительно удалось до такой степени запугать правительство, что оно в 1835 г. предложило понизить предел детского возраста с 13 до 12 лет»[376].

В соответствии с фабричным актом 1844 года был узаконен 12-часовой рабочий день для женщин старше 18 лет. Они были во всех отношениях приравнены к подросткам: их рабочее время ограничивалось 12 часами, ночной труд для них был запрещен. «Следовательно, законодательство впервые оказалось вынужденным подвергнуть непосредственному и официальному контролю также и труд совершеннолетних.»[377]

Но такого рода законодательные акты, которые регулировали рабочее время на английских фабриках, «отнюдь не были продуктом парламентских измышлений. Они постепенно развивались из данных отношений как естественные законы современного способа производства. Формулировка их, официальное признание и провозглашение государством явились результатом длительной классовой борьбы. Одним из ближайших последствий их было то, что практика подчиняла и рабочий день взрослых фабричных рабочих тем же самым ограничениям, потому что в большинстве процессов производства необходимо сотрудничество детей, подростков и женщин. Поэтому в общем и целом в период 1844–1847 гг. двенадцатичасовой рабочий день имел общее и единообразное распространение во всех отраслях промышленности, подчиненных фабричному законодательству»[378].

Правда, фабриканты вскоре получили определенную «компенсацию». Дело в том, что «по их настояниям палата община сократила минимальный возраст подлежащих эксплуатации детей с 9 до 8 лет с целью обеспечить для капитала требуемое по всем законам божеским и человеческим «добавочное предложение фабричных детей». 1846–1847 гг. составляют эпоху в экономической истории Англии. Отмена хлебных законов, отмена ввозных пошлин на хлопок и другие сырые материалы, провозглашение свободы торговли путеводной звездой законодательства! Словом, наступило тысячелетнее царство. С другой стороны, чартистское движение и агитация за десятичасовой рабочий день достигли в эти же годы своего высшего пункта. Они нашли союзников в дышавших местью тори. Несмотря на фанатическое сопротивление вероломной армии свободной торговли с Брайтом и Кобденом во главе, билль о десятичасовом рабочем дне, которого добивались так долго, был принят парламентом»[379].

Новый фабричный акт 1847 года устанавливал для подростков в возрасте от 13 до 18 лет и для всех работниц 10-часовой рабочий день. На этот акт капитал ответил понижением заработной платы по меньшей мере на 25 %. Наряду с этим началась агитация среди рабочих за отмену принятого акта. Не брезгуя никакими средствами обмана, фабриканты прибегли к шантажу и угрозам. Они стремились заставить взрослых рабочих мужчин работать 12–15 часов, выдавая это стремление за выражение подлинного желания самих рабочих.

Однако предпринятая капиталом попытка воспрепятствовать принятию закона о десятичасовом рабочем дне окончилась неудачей, поскольку этот закон вступил в силу в 1848 году. «Между тем фиаско чартистской партии, вожди которой были заключены в тюрьмы и организация которой была разрушена, поколебало веру рабочего класса Англии в свои силы. Вскоре после этого парижское июньское восстание и его кровавое подавление объединили как в континентальной Европе, так и в Англии под общим лозунгом спасения собственности, религии, семьи и общества все фракции господствующих классов: земельных собственников и капиталистов, биржевых волков и лавочников, протекционистов и фритредеров, правительство и оппозицию, попов и вольнодумцев, молодых блудниц и старых монахинь! Рабочий класс был повсюду предан анафеме, подвергся гонениям, был поставлен под действие «закона о подозрительных». Таким образом, господа фабриканты могли не стесняться. Они подняли открытый бунт не только против десятичасового закона, но и против всего законодательства, которое, начиная с 1833 г., стремилось несколько обуздать «свободное» высасывание рабочей силы. Это был бунт в защиту рабства в миниатюре, который более двух лет проводился с циничной бесцеремонностью, с террористической энергией, причем это было тем проще, что взбунтовавшийся капиталист ничем не рисковал, кроме шкуры своего рабочего.»[380]

Именно поэтому фабриканты в некоторых местах уволили значительную часть (в некоторых случаях половину) занятых у них подростков и работниц и восстановили взамен почти не исчезнувший ночной труд взрослых рабочих мужчин. Кроме того, фабриканты сократили продолжительность обеденных перерывов, стремясь узаконить их. Прибегая к различного рода манипуляциям, связанными с технологическим процессом производства, фабриканты получали возможность увеличить рабочий день с 12 до 15 часов[381].

Согласно закону 1850 года, только для подростков и женщин пятнадцатичасовой рабочий день (с 5,5 часов утра до 8,5 часов вечера) превратился в двенадцатичасовой рабочий день (с 6 часов утра до 6 часов вечера). Этот закон не касался детей, которых все еще можно было эксплуатировать 0,5 часа до начала и 2,5 часа по окончании данного промежутка рабочего времени, хотя общая продолжительность их работы не должна была превышать 6,5 часов[382].

Такая продолжительность рабочего дня устанавливалась в крупных отраслях промышленности, являвшихся специфическим порождением капиталистического способа производства. Причем развитие этих отраслей в период 1853–1860 гг. обусловило формирование рабочего класса, рост его классового самосознания. В этой связи «сами фабриканты, у которых путем полувековой гражданской войны шаг за шагом завоевывалось законодательное ограничение и регулирование рабочего дня, хвастливо указывали на контраст между этими отраслями промышленности и теми отраслями эксплуатации, которые еще оставались «свободными». Фарисеи «политической экономии» поспешили провозгласить идею необходимости законодательного регулирования рабочего дня новым характерным завоеванием их «науки». Легко понять, что, после того как магнаты фабрики принуждены были покориться неизбежному и примириться с ним, сила сопротивления капитала постепенно ослабевала, сила же наступления рабочего класса, напротив, возрастала вместе с ростом числа его союзников в общественных слоях, не заинтересованных непосредственно. Этим объясняется сравнительно быстрый прогресс с 1860 года»[383].

§ 7

Борьба за нормальный рабочий день. Влияние английского фабричного законодательства на другие страны

Переходя к рассмотрению этого вопроса, К. Маркс напомнил читателям о том, что производство прибавочной стоимости, или извлечение прибавочного труда, составляет специфическое содержание и цель капиталистического производства независимо от изменений, которые совершаются в самом способе данного производства и которые возникают из подчинения труда капиталу. Сообразно этому речь до сих пор шла о самостоятельном, юридически совершеннолетнем рабочем как продавце своего товара – рабочей силы – при заключении сделки с капиталистом. «Поэтому. – писал далее К. Маркс, – если в нашем историческом очерке главную роль играет, с одной стороны, современная промышленность, а с другой – труд физически и юридически несовершеннолетних, то первая имела для нас значение только как особая сфера высасывания труда, второй – только как особенно яркий пример этого высасывания. Однако, не забегая вперед, на основании одной лишь общей связи исторических фактов мы приходим к следующим заключениям.»[384]

Во-первых, в крупных отраслях промышленности (хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых, прядильных и ткацких), которые раньше других были революционизированы водой, паром и машинами, прежде всего обнаружилось стремление капитала к безграничному и беспощадному удлинению рабочего дня. Изменения, произошедшие в недрах материального способа производства, и соответствующие им изменения в социальных отношениях, складывающихся между капиталистами и рабочими, обусловили сначала расширение пределов рабочего дня, а затем уже в виде определенной реакции вызвали общественный контроль, в законодательном порядке ограничивавшим рабочий день с его перерывами, а следовательно, регулировавшим его и вносящим в него установленное единообразие. «Но как только этот контроль распространился на первоначальную область нового способа производства, оказалось, что не только многие другие отрасли производства подпали под действие настоящего фабричного режима, но, что и мануфактуры с более или менее устаревшими методами производства, как, например, гончарные мастерские, стекольные мастерские и т. д., и старинные ремесла, как, например, пекарное, и, наконец, даже распыленная так называемая работа на дому, как, например, гвоздарный промысел и т. д… уже давно настолько же подпали под действие капиталистической эксплуатации, как и фабрика. Поэтому законодательство было вынуждено постепенно отрешиться от своего исключительного характера или же – там, где оно следует римской казуистике, как в Англии, – произвольно объявить фабрикой (factory) всякий дом, в котором работают.»[385]

Во-вторых, история регулирования рабочего дня в некоторых (прежде всего в крупных) отраслях промышленности и еще продолжающаяся борьба в других ее отраслях убедительно свидетельствует о том, что в них «изолированный рабочий, рабочий как «свободный» продавец своей рабочей силы, на известной ступени созревания капиталистического производства не в состоянии оказать какого бы то ни было сопротивления. Поэтому установление нормального рабочего дня является продуктом продолжительной, более или менее скрытой гражданской войны между классом капиталистов и рабочим классом. Так как борьба открывается в сфере современной промышленности, то она разгорается впервые на родине этой промышленности, в Англии. Английские фабричные рабочие были передовыми борцами не только английского рабочего класса, но и современного рабочего класса вообще, точно так же, как их теоретики первые бросили вызов капиталистической теории»[386].

Зародившись в Англии, борьба рабочего класса за нормальный рабочий день охватила и другие страны. Так, благодаря февральской революции 1848 года во Франции был принят закон об установлении 12-часового рабочего дня. Но этот закон, по своему содержанию был, однако, гораздо более неудовлетворительным в сравнении с аналогичным законом, принятым в Англии. Но несмотря на это он вместе с тем имел и свои особые преимущества, связанные с установлением единого предела рабочего дня[387].

В США самостоятельное рабочее движение началось после Гражданской войны за отмену рабства. Ибо «труд белых не может освободиться там, где труд черных носит на себе позорное клеймо. Но смерть рабства тотчас же породила новую юную жизнь. Первым плодом Гражданской войны была агитация за восьмичасовой рабочий день, шагающая семимильными шагами локомотива от Атлантического океана до Тихого, от Новой Англии до Калифорнии»[388]. Поэтому Всеобщий рабочий съезд, состоявшийся в Балтиморе 16 августа 1866 года, выдвинул требование об установлении 8-часового рабочего дня.

Одновременно на конгрессе I Интернационала (Международного Товарищества Рабочих), состоявшемся в начале сентября 1866 года в Женеве, по предложению К. Маркса, было провозглашено требование 8-часового рабочего дня предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения положения рабочих и их освобождения обречены на неудачу.

Таким образом, рабочее движение, развернувшееся по обеим сторонам Атлантического океана, на европейском и американском континентах, явилось продуктом прежде всего самих производственных отношений, присущих капиталистическому способу производства. В этой связи К. Маркс привел заявление английского фабричного инспектора Р.Дж. Сандерса, которое гласит: «Невозможно предпринять дальнейших шагов на пути реформирования общества с какой бы то ни было надеждой на успех, если предварительно не будет ограничен рабочий день и не будет вынуждено строгое соблюдение установленных для него границ»[389].

Обобщая сказанное, К. Маркс писал: «Приходится признать, что наш рабочий выходит из процесса производства иным, чем вступил в него. На рынке он противостоял владельцам других товаров как владелец товара «рабочая сила», т. е. как товаровладелец – товаровладельцу. Контракт, по которому он продал капиталисту свою рабочую силу, так сказать, черным по белому фиксирует, что он свободно распоряжается самим собой. По заключении же сделки оказывается, что он вовсе не был «свободным агентом», что время, на которое ему вольно продавать свою рабочую силу, является временем, на которое он вынужден ее продавать, что в действительности вампир (капиталист. – Н.С.) не выпускает его до тех пор, «пока можно высосать из него еще одну каплю крови, выжать из его мускулов и жил еще одно усилие». Чтобы «защитить» себя от «змеи своих мучений», рабочие должны объединиться и, как класс, заставить издать государственный закон, мощное общественное препятствие, которое мешало бы им самим по добровольному контракту с капиталом продавать на смерть и рабство себя и свое потомство. На место пышного каталога «неотчуждаемых прав человека» выступает скромная Magna Charta (Magna Charta Libertatum – Великая хартия вольностей. – Ред.) ограниченного законом рабочего дня, которая «наконец устанавливает точно, когда оканчивается время, которое рабочий продает, и когда начинается время, которое принадлежит ему самому». Quantum mutatus ab illo! (Какая перемена по сравнению с тем, что было! – Выражение из поэмы Вергилия «Энеида». – Ред.)»[390].

Глава 10

Норма и масса прибавочной стоимости

Здесь, как и раньше, предполагается, что стоимость рабочей силы, а следовательно, та часть рабочего дня, которая необходима для воспроизводства и сохранения этой рабочей силы, представляет собой величину данную, постоянную.

При таком предположении вместе с нормой прибавочной стоимости, т. е. относительной величиной степени эксплуатации рабочего, дана и масса прибавочной стоимости, т. е. абсолютная величина последней, которую определенный рабочий доставляет капиталисту за определенный период времени. Например, если необходимый труд составляет 6 часов в день, или в денежном выражении 3 шилл., равные 1 талеру, то этот 1 талер представляет собой дневную стоимость одной рабочей силы, или капитальную стоимость, авансированную на покупку этой одной рабочей силы. Далее, если норма прибавочной стоимости равна 100 %, то этот переменный капитал в 1 талер производит массу прибавочной стоимости в 1 талер, или рабочий доставляет ежедневно капиталисту массу прибавочного труда в 6 часов.

Но переменный капитал есть денежное выражение стоимости не одной рабочей силы, а совокупной стоимости всех рабочих, которые одновременно употребляются капиталистом в течение рабочего дня. Следовательно, стоимость этого капитала «равна средней стоимости одной рабочей силы, помноженной на число употребляемых рабочих сил. Поэтому при данной стоимости рабочей силы величина переменного капитала прямо пропорциональна числу одновременно занятых рабочих. Таким образом, если дневная стоимость одной рабочей силы=1 таллеру, то необходимо авансировать капитал в 100 таллеров, чтобы эксплуатировать 100 рабочих сил, и в n таллеров, чтобы ежедневно эксплуатировать n рабочих сил.

Точно так же, если переменный капитал в 1 таллер, дневная стоимость одной рабочей силы, производит ежедневно прибавочную стоимость в 1 таллер, то переменный капитал в 100 таллеров производит ежедневно прибавочную стоимость в 100, а капитал в n таллеров – ежедневную прибавочную стоимость в 1 таллер x n. Следовательно, масса производимой прибавочной стоимости равна прибавочной стоимости, доставляемой рабочим днем отдельного рабочего, помноженной на число применяемых рабочих»[391].

Вскрывая взаимосвязь между массой прибавочной стоимости, нормой прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала[392], К. Маркс сформулировал три закона.

Первый закон гласит: масса производимой прибавочной стоимости определяется величиной авансированного переменного капитала, умноженной на норму прибавочной стоимости, или сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы.

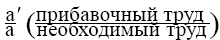

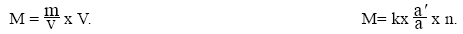

Если мы обозначим массу прибавочной стоимости через M, прибавочную стоимость, доставляемую отдельным рабочим в среднем за один день, через m, переменный капитал, ежедневно авансируемый на покупку одной рабочей силы, через v, общую сумму переменного капитала через V, стоимость средней рабочей силы через k, степень ее эксплуатации через

При этом предполагается не только то, что стоимость средней рабочей силы есть величина постоянная, но и то, что применяемая капиталистом совокупность рабочих сведена к среднему рабочему. Конечно, могут быть исключительные случаи, когда производимая прибавочная стоимость возрастает не пропорционально числу эксплуатируемых рабочих, но тогда и стоимость самой рабочей силы не остается постоянной, она изменяется.

Отсюда следует, что при производстве определенной массы прибавочной стоимости уменьшение одного фактора может быть возмещено увеличением другого фактора. Например, если переменный капитал уменьшается и одновременно норма прибавочной стоимости повышается в той же самой пропорции, то масса производимой прибавочной стоимости остается неизменной. Так, при сохранении вышеуказанных предположений капиталисту приходится авансировать 100 талеров для того, чтобы ежедневно эксплуатировать 100 рабочих. Если норма прибавочной стоимости понизится до 50 %, то этот переменный капитал в 100 талеров будет доставлять ежедневно прибавочную стоимость в 50 талеров, или в 3x100 рабочих часов. Если же норма прибавочной стоимости повысится в два раза, или рабочий день удлиняется с 6 до 12 часов, то уменьшенный наполовину переменный капитал (капитал в 50 талеров), тем не менее приносит прибавочную стоимость опять-таки в 50 талеров, или 6x50 рабочих часов. «Следовательно, уменьшение переменного капитала может быть компенсировано пропорциональным повышением нормы эксплуатации рабочей силы, или уменьшение числа занятых рабочих может быть компенсировано пропорциональным удлинением рабочего дня. Таким образом, в известных границах вынуждаемое капиталом предложение труда независимо от предложения рабочих[393]. Наоборот, уменьшение нормы прибавочной стоимости оставляет массу прибавочной стоимости без изменения, если пропорционально возрастает величина переменного капитала, или число занятых рабочих»[394].

Однако эта компенсация числа занятых рабочих, или величины переменного капитала, повышением нормы прибавочной стоимости, или удлинением рабочего дня, имеет известные границы, которые капиталист не может переступить. Поэтому какова бы ни была стоимость потребляемой им рабочей силы, а стало быть, составляет ли рабочее время, необходимое для поддержания ее носителя – рабочего, 2 и 10 часов, во всяком случае совокупная стоимость, которую этот рабочий может производить ежедневно меньше стоимости, в которой овеществлены 24 рабочих часа, меньше 12 шилл. или 4 таллеров, если таково денежное выражение этих 24 рабочих часов овеществленного труда. При нашем прежнем предположении, согласно которому ежедневно требуется 6 рабочих часов для того, чтобы воспроизвести потребляемую капиталистом рабочую силу, или авансированную на ее покупку капитальную стоимость, переменный капитал в 500 талеров, который применяет 500 рабочих при норме прибавочной стоимости в 100 %, или при12-часовом рабочем дне, производит прибавочную стоимость в 500 талеров, или в 6x500 рабочих часов. Напротив, переменный капитал в 100 талеров, ежедневно применяющий 100 рабочих при норме прибавочной стоимости в 200 %, или при 18-часовом рабочем дне, производит соответственно массу прибавочной стоимости лишь в 200 талеров, или в 12x100 рабочих часов. Причем вновь созданная им стоимость, включающая в себя стоимость переменного капитала и прибавочную стоимость, никогда, ни в какой-либо день не может достигнуть суммы в 400 талеров, или 24x100 рабочих часов. Ведь абсолютная граница рабочего дня всегда меньше 24 часов.

Из вышеизложенного вытекает второй закон, суть которого такова: уменьшение переменного капитала компенсируется увеличением нормы прибавочной стоимости, или уменьшение числа занятых рабочих – повышением степени их эксплуатации. По словам К. Маркса, этот закон «важен для объяснения многих явлений, возникающих из тенденции капитала, о которой мы будем говорить позже, – тенденции возможно больше сокращать число занимаемых им рабочих, или свою переменную составную часть, превращаемую в рабочую силу, что находится в противоречии с другой его тенденцией – производить возможно большую массу прибавочной стоимости. Наоборот. Если масса применяемых рабочих сил, или величина переменного капитала, возрастает, но не пропорционально уменьшению нормы прибавочной стоимости, то масса производимой прибавочной стоимости понижается»[395].

Основные положения первого и второго законов приводят к третьему закону, который вытекает из определения массы производимой прибавочной стоимости двумя главными факторами – нормой прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала. Например, если дана норма прибавочной стоимости, или степень эксплуатации рабочей силы, и стоимость самой рабочей силы, или величина необходимого рабочего времени, то отсюда следует, что чем больше переменный капитал, тем больше масса производимой стоимости, а стало быть, и прибавочной стоимости. Если же дана граница рабочего дня, а также граница его необходимой составной части, то масса производимой стоимости и прибавочной стоимости зависит исключительно от той массы труда, которую капиталист приводит в движение. Но это движение данной массы труда (при вышеуказанных предположениях) зависит от массы рабочей силы, или числа рабочих, которых капиталист эксплуатирует, а их число, в свою очередь, определяется величиной авансированного переменного капитала. «Следовательно, при данной норме прибавочной стоимости и данной стоимости рабочей силы, массы производимой прибавочной стоимости прямо пропорциональны величинам авансированных переменных капиталов»[396]. Такова суть третьего закона.

Как известно, капиталист делит свой капитал на две части. Одну часть он затрачивает на средства производства. Она образует его постоянный капитал. Другую часть он затрачивает на рабочую силу. Соответственно эта часть образует его переменный капитал. Разумеется, в рамках данного (капиталистического) способа производства в различных отраслях производства имеет место различное деление капитала на постоянную и переменную составные части. Более того, даже в одной и той же отрасли производства соотношение этих составных частей изменяется вместе с изменением технической основы и общественной комбинации процесса производства. Но как бы не распадался данный капитал на постоянную и переменную составные части, например, как 1:2, или 1:10 или 1:х, это нисколько не затрагивает содержание третьего закона, так как согласно ранее проведенному анализу стоимость постоянного капитала, хотя и проявляется в стоимости произведенного продукта, тем не менее она не входит во вновь созданную стоимость. В самом деле, чтобы применить 1000 прядильшиков, требуется, конечно, больше сырого материала, веретен и т. д., чем для того, чтобы применить 100 прядильщиков. Если допустим, что стоимость этих добавочных средств производства повышается, падает или остается неизменной, или же допустим, что она будет велика или мала, то ни в одном из этих случаев последняя не окажет никакого влияния на процесс увеличения стоимости, осуществляемый потребляемыми капиталистом рабочими силами, которые приводят эти средства производства в движение. «Следовательно, констатированный выше закон принимает такую форму: производимые различными капиталами массы стоимости и прибавочной стоимости, при данной стоимости и одинаковой степени эксплуатации рабочей силы, прямо пропорциональны величинам переменных составных частей этих капиталов, т. е. их составных частей, превращенных в живую рабочую силу.»[397]