Полная версия:

Город. Между архитектурным проектом и информационной сетью

Далее Аристотель делает акцент на том, как собран полис. В отличие от иных союзов, военного и племенного, полис состоит из людей, которые различаются между собой по своим идеям, или качествам, «ведь элементы, образующие государство не могут быть одинаковыми». Для Аристотеля эти различия между гражданами полиса обусловлены разными степенями благородства и благосостояния. Знатные же различаются по благородству происхождения, добродетели и образованию. Эти различия соединяются в полисе через идею достижения вместе благой жизни. Однако, и в этом коренное отличие идеи полиса от идеи римского цивитаса, национальные различия мыслятся Аристотелем как помеха. «Разноплеменность людей, пока она не сгладится, служит источником неурядиц. Государство ведь образуется не из случайной массы людей». Те, кто принимают к себе чужаков обречены на неурядицы. Преодоление различий между людьми Аристотель сравнивает с переправами через рвы, которые как бы не были малы, на войне всегда расстраивают фланги. Далее философ заключает «всякого рода различие влечет за собой раздоры. Римский тип города, напротив, возник из смеси. Рим рос, принимая к себе альбийцев, троянцев. Его целостность поддерживалась той же множественностью, которая разрушала ее, и Рим устремлялся вовне за свои пределы. Здесь с самого основания – Империя.

Противопоставляя идеальный полис Коринфу и Сиракузам, Аристотель замечает, что полис существует для тех, кто наделен идеей добродетели. А коль скоро «масса, состоящая из ремесленников, торговцев и поденщиков не имеет ничего общего с добродетелью», становится понятным, что в полисе Аристотеля должны проживать «добродетельные и знатные». Эта идея соответствия добродетели, знатности и богатства, внешнего и внутреннего, пронизывает всю греческую философию. Поэтому иной репрезентативной системы полис и не мог иметь в эту эпоху.

Если мы рассмотрим полис как практику строительства жизни, вписанных друг в друга социальных практик, то отметим два неотъемлемые друг от друга порядка – социальный и градостроительный. Свойственный только греческому полису характер общественной жизни складывался синхронно способам планирования и строительства. Социальные взаимодействия между «своими» и «чужими», между «своими» и «своими», между живыми и мертвыми, между людьми и богами можно отследить, и горизонтально и вертикально: и пробираясь по улицам полиса, и окидывая его взглядом с высоты птичьего полета:

Город образует единство, в котором отсутствуют закрытые или исключающие друг друга зоны, отсутствует также деление города на части. Извне некоторые города были отделены от окружающей среды стеной, но внутри города границы, как это было во многих восточных городах, отсутствовали. Отсутствовала и сплошная застройка. Отдельно стоящие жилые дома были выстроены согласно единому архитектурному принципу и различались только по величине. Они распределялись по всей территории города, но не существовало городских кварталов, внутри которых закрыто жили бы классы или касты. Некоторые специально обустроенные для этого области – агора или театр – служили местом сбора всех граждан города, так что фактически каждый мог ощущать себя частью единого сообщества.

В городе можно проследить проникающие сквозь друг друга (интериаризующие друг друга) области трех характеров: приватная – область жилых домов, священная – сфера которой исходила от храма божества и общественная – обустроенная для политических собраний, торговли, театральных представлений, спортивных состязаний и т. д. Город-государство как воплощение общественных интересов сограждан также задавал правила управления приватным и священным. Различие между этими тремя областями происходило прежде всего из различия их функций.

Храм отчетливо выделялся на фоне остальных построек, но не из-за его величины как это происходило в шумеро-вавилонских номах, а прежде всего, из-за своего положения и архитектурного строя (вспомним порядок шумеро-вавилонских городов, где храм, жилой дом и дворец строились по одному плану, но имели гигантскую разницу в размерах). Греческий храм сооружался в некотором отдалении от других построек на видном отовсюду и издалека месте. Его формы свободно, но строго следовали совершенным конструктивным принципам: дорическому и ионическому ордеру. Способ строительства был очень прост: каменные стены и колонны, которые несли архитрав и балки крыши, тем самым техника строительства не противопоставляла себя архитектурным формам. Отступающие от этой техники сложные конструктивные принципы, как например своды, применялись очень редко и в строительстве не имевшем большой значимости.

В целом искусство создать город было искусством вписать его в окружающий ландшафт так, чтобы продолжить диалог между рукотворными строениями, улицами и нерукотворной природой, не тяготясь их легко разрушимой зависимостью друг от друга. Строители всегда считались с уже существующими особенностями ландшафта, не позволяя себе посягать на его характер, и уж тем более нивелировать его или интегрировать в архитектурный план. Так соразмерность храма складывается из одинаковых, окружавших весь храм колонн, но неравности их размера более мелким размерам нижележащих зданий, которые в свою очередь были не равны размерам рельефа местности. Это искусство со-размерения неравного через число и пропорцию было градостроительным принципом древних греков. Найденное специфическое равновесие между природным и рукотворным давало каждому городу незабываемый индивидуальный облик.

Структура городов формировалась на протяжении столетий, но с известного времени она приобрела стабильность, которую граждане уже более не хотели разрушать посредством частых перестроек и достроек. Так, если население росло, город не расползался вширь, а как только количество жителей превышало предел «меры», о которой мы сказали выше, в непосредственном окружении прежнего возникал новый город, или же основывалась колония в дальних землях. Так ограничение роста Палеополиса удалось предотвратить благодаря строительству Неополиса.

Таким образом, эти четыре особенности устроительства полиса: единство; интериаризующие друг друга области жизни; переговоры с ландшафтом, искусство соразмерения неравного без нивелировки; ограничение непредсказуемого сетевого разрастания оставляют древнегреческий город примером градостроительного планирования вплоть до сегодняшнего дня, городом, который образовал наиболее адекватную и долговечную рамку для осуществления идеала политического человеческого общежития.

Общественные институты и топология полиса

В «Политике» Аристотель выделяет три плана строго иерархической организации полиса. Наивысшее место занимают «удобно объединенные здания для культа и для сисситий главнейших должностных лиц»18. Облик этих зданий должен соответствовать их высокому назначению. Эта часть города должна быть более укреплена в сравнении с соседними частями. Ниже располагается свободная площадь, которую не могут по своему произволу занимать ремесленники или торговцы, без вызова «должностными лицами».

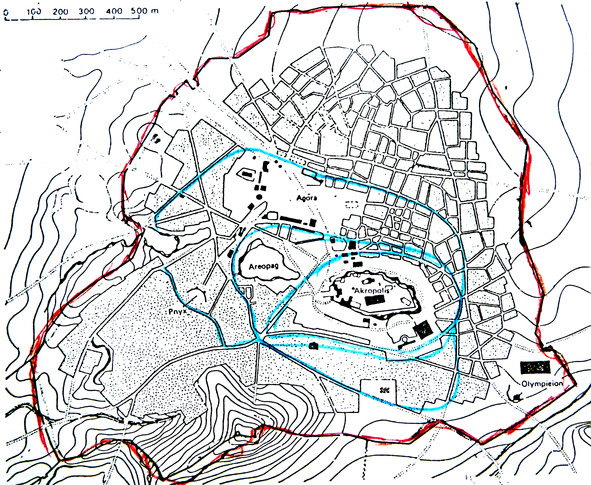

А вот как этот концепт выглядел согласно историческим реконструкциям. Традиционно в греческом полисе можно выделить верхний город (Акрополь, служивший храмовым центром и стратегическим укрытием на случай военного нападения) и нижний город (Асту как место для торговли и административного управления). Тем не менее, верхний и нижний город всегда оставались одним целым.

Важнейшими институтами полисной формы организации правления были:

Жертвенный костер или «место огня», где приносили жертву, отправляли ритуалы, принимали чужеземных гостей. Первоначально это «место огня» было местом короля, позднее оно стало символическим местом, где заседала пританея (Prytanen). Здесь стоял алтарь с углублением для жаровни, кухня и один или несколько залов для еды. Огонь был священным и не тушился. Уезжающие из города основывать колонию должны были взять немного жара из жертвенного костра и перенести его во вновь основанный город.

Совет благородных и чиновников (Boule), который собирался в булевтерионе и выдвигал своих участников в пританею.

Собрание граждан, агора, где собирались, чтобы услышать решения пританея или чтобы принять решение самим. Это собрание происходило на рыночной площади – агоре или, в более больших городах как Афины, на специально отведенном для этого месте – Пнуксе.

Театр был местом обязательного посещения всеми гражданами полиса (свободными мужчинами). Количество населения города можно было определить по количеству мест в театре. Каждый город владел большей или меньшей областью зависимых от него поселений, «хорой», из которой он получал свои блага. Иногда в окружении города имелось поселение, обладавшее значительной автономией, оно проводило свое собственное собрание; однако постоянно существовали только одна пританея и только один булевтерион в полисе. Часто город располагал собственным портом, который мог находиться далеко за пределами города, чтобы защищать его от возможного набега пиратов. Связь между городами поддерживалась, прежде всего, через морские пути.

Территория могла расширяться посредством завоеваний и союзов. Так Спарте удалось захватить почти половину Пелопонеса, а Афины завладели Аттикой и островом Саламис. Но это были исключения. Территория остальных городов была гораздо меньше. На острове Крит было более пятидесяти независимых друг от друга городов. Население городов, исключая рабов и иностранцев, было достаточно мало, и каждый раз, когда оно превышало определенную величину, составлялся экспедиционный корпус для основания колонии в далекой стране.

Населения должно было быть достаточно для того, чтобы оборонять полис на случай войны, но его не должно было быть слишком много, так как это ограничивало способность функционирования собрания граждан. Жители должны были знать друг друга, для того, чтобы совместно решать, кому можно доверить судьбу общества. Так Афины времен Перикла насчитывали около сорока тысяч жителей.

Основное различие между греком и варваром состояло в том, что грек жил как свободный человек в хорошо пропорционированном городе. Варвары же жили гигантскими ордами и не стремились ни к какому политическому объединению, так как ни их сила, ни их превосходство не основывались на концепте полиса, который делал возможным коллективную свободу внутри отдельного сообщества конкретного полиса. Индивидуальная свобода в этих рамках была не исключена, однако в ее основе не была заложена необходимость независимости.

Свободный гражданин полиса

Как уже было отмечено, греческий полис, автономный город-государство, прежде всего, был политическим объединением граждан. Ни ремесленный труд и торговля, как в средние века, ни родовая община, руководимые целями совместного выживания, обороны и нападения, как у варваров, не являлись структурообразующими для полиса. Аристотель говорит, что политическое выше общественного, ибо не всякое сообщество образует полис. Так, варвары, живя сплоченными ордами, не в состоянии образовать политического сообщества.

В греческом понимании, собственно, политическое возникало вовсе не там, где люди начинают упорядоченную трудом совместную жизнь. Политическое – это, прежде всего, сфера, из которой исключено все принудительное и утилитарное. В сферу политического мог быть вхож лишь человек, свободный от жизненных нужд и обстоятельств. «Утопический порядок Полиса Платона не только руководствуется высшим разумом философов, но уже в качестве порядка не имеет иной цели, как сделать возможным образ жизни философа, то есть утвердить авторитет и законодательную роль созерцательного образа жизни философа»,19 то есть утвердить приоритет и законодательную роль созерцательного образа жизни над деятельностью любого рода.

Из всех родов деятельности в полисе только два могли считаться политическими: деяние (ποαξις) и речь (λε’ξις). Гражданин полиса проводит свою жизнь в деяниях и речи. Политический порядок был таков, что любое политическое действие осуществлялось через речь, то есть отыскание нужного слова в нужный момент уже было политическим действием. Быть в полисе, жить политическим означало, что все дела решаются посредством слов, способных убедить, а не принуждением и насилием. Только в таком контексте мы можем понять, как Аристотель уподобляет государственное устройство речевой организации общества. Общественные устройства (аристократия, монархия, демократия) различаются для него по тому «как в них: законом или обычаем организована речь». Платон говорит в «Законах», что нравы общества определяются тем «где, когда и кто имеет слово». Так, например, в монархии, аристократии и политики риторика направлена на общественные интересы, а в тирании, олигархии и демократии – на личную выгоду.

Для того, чтобы слово и деяние были полностью адекватны друг другу, необходимо существование сферы публичного, сферы бытия друг для друга, «общительного участия в словах и делах». «Таким образом, действие не только состоит в теснейшей связи с публичной частью мира, сообща нами обитаемого, но оно та деятельность, которая вообще впервые только и создала публичное пространство мира. Причем все обстоит так, словно городские стены и рамки закона, ограждающие полис, проведены вокруг существовавшего уже государства публичного пространства, которое, однако, без учредительного проведения границы не смогло бы утвердитьмомент своего возникновения в поступке и речи»20. Политическое пространство полиса могло складываться только во «взаимном действии и говорении», только между теми, кто мог жить ради этого бытия-друг-с-другом.

Значительную роль в создании этого открытого публичного пространства, в которое выносились для обсуждения государственных мужей все проблемы полиса, сыграли телесные практики. Греческое искусство оставило нам огромное количество изображений обнаженных, прекрасных, преимущественно мужских тел. Идеал прекрасного юного обнаженного тела не случайно стал символом государства. Открытое тело было предметом гордости, созерцания и удивления для грека. Совместные занятия обнаженными в гимнасиях и времяпровождение в беседах и возлияниях на симпосионах были призваны тренировать готовность предстать перед согражданами в «несокрытости». Ведь точно так же цивилизованный мужчина, афинский гражданин, на площади должен был публично высказывать свое мнение, а не таить его. Открытое тело и свободно произносимая речь отличали гражданина Афин от варвара и женщины, закутанных в одежды и пребывающих вне пространства разворачивания логоса21.

Помимо телесных практик гимнасий и симпосионов, созданию публичного политического пространчтва должно было способствовать разрушение родовых и семейных связей в пользу политических союзов. «Сама любовь к юношам практиковалась как форма государственного, мужского, свободного от природных и семейных уз эроса».22 «Общность жен и детей» в «Государстве» Платона, которая может шокировать нас сегодня, свидетельствует именно об этом стремлении к чудовищному расширению политической сферы и упразднении частной. Поэтому же насилие и тирания, не допустимые в общественном пространстве, вытеснялись в сферу обращения с женами и рабами. Насилие над домочадцами совершалось в сфере приватного, а потому не могло быть вменено в порок государственному мужу.

Идея справедливости была связана, прежде всего, с городом-государством как целым, а не с частными человеческими отношениями. Не случайно именно государство является для Платона единственным адекватным проявлением действия идей, и прежде всего идеи справедливости. Первая книга «Государства» Платона посвящена выяснению того, что такое справедливый политический деятель. Однако таким образом Платону так и не удается прийти к понятию справедливости и он приступает к выведению его через рассмотрение государства. Понятие справедливости заключает для Платона послушание, мужество и мудрость. Последние являются добродетелями трех сословий, составляющих город-государство: земледельцев и ремесленников; стражей; мудрецов, соответственно. Этой триаде в свою очередь ставится в соответствие триада составляющих души человека: вожделеющая, гневливая и разумная части души. Таким образом, у Платона структуры души, государства и космоса тождественны. «Части должны быть дружны и не противоречить целому», – считает Платон. «Нужно создать справедливое и счастливое город-государство, а не осчастливить отдельное сословие». Однако это дружное, «соразмерное», «хорошо пропорционированное» существование возможно лишь при иерархическом подчинении большинства власти немногих. Подобно тому, как разум управляет вожделеющей и гневливой частями души, философы должны упорядочивать государство в соответствии с идеей блага. В «Мифе о пещере», который содержится в «Государстве», Платон еще раз подчеркивает приоритет созерцательного образа жизни. Только философ, ведущий созерцательный образ жизни в состоянии разорвать порочный круг скованности мирской «кажимости» и увидеть благо само по себе. Лишь для того, чтобы послужить своей мудростью государству, философы вновь возвращаются в «пещеру»23.

Итак, созидать политическое пространство и участвовать в политической жизни могли лишь свободные люди, ведущие созерцательный образ жизни. В греческом понимании ни труд, ни создание (изготовление) не могли сформировать образ жизни, достойный свободного человека и показывающий его свободу. Вильям Л. Вестерманн24 полагает, что утверждение Аристотеля: «ремесленники живут в своего рода ограниченном рабстве, означает, что ремесленник, заключая договор на выполнение работы, отказывается от двух из четырех факторов, делающих его свободным человеком, а именно, от свободы занятий и от неограниченной свободы передвижения, однако эта утрата свободы ограничена, поскольку принимается добровольно и имеет силу только на определенный период». Цитируемые Вестерманн примеры показывают, что под свободой понимались «статус, свобода занятий, неприкосновенность личности и свобода передвижения», и что рабство соответственно состояло в «отсутствии этих четырех атрибутов». Жизнь ремесленника из-за присущего ей ограниченного порабощения Аристотель в своем перечислении различных образов человеческой жизни вообще не упоминает; это не свободная форма жизни (Никомахова этика, книга 1,5; ср. также Политика 1337b 5). Упоминается им жизнь приобретателя тоже осуждается, потому что и приобретательство стоит под принуждением (Никомахова этика 1096а 5). При перечислении форм жизни речь идет только о свободных формах жизни, что становится особенно ясно в Этике Евдемовой, где подчеркивается, что речь идет о свободно избираемой жизни (1215а 35). В своем блестящем исследовании понятия деятельной жизни Vita activa Ханна Арендт показывает, что в античности представление об активности было связанно с покоем и недеянием. А действие скорее понималось как сопротивление деятельности и связывалось с торможением. «Созерцательный» и означало активный, не подобающий суете мирского образа жизни. Активная жизнь – это: жизнь, проводимая в наслаждении телесной красотой и расточении ее; жизнь, посвященная прекрасным деяниям в полисе; жизнь философа, который через исследование и созерцание пребывает в сфере нетленной красоты.

Таким образом, греческая культура создала кристалл политической сути взаимодействия человек-город. Древний полис охватывает сельскую местность, решает вопросы войны и мира и заключает союзы, но самое главное в нем – политическое измерение: полис собрание людей, которые живут и действуют вместе. Именно в Греции появляется понимание человека, который является существом политическим по природе. Вне полиса могут существовать только бог или животное. Политическое – выше частного, но и полис существует для блага жителей, поэтому организация города, политика, является частью этики. Полис в жизни его жителей раскрывает себя как закон и как свобода. Законы принимаются через дебаты и голосование. Сила слова как действия проявляется на агоре, где в полемике принимаются законы и осуществляются суды. Таким образом, агора стала прототипом открытого публичного пространства, где рождается истина в разговоре свободных, ведущих созерцательный, а значит активный образ жизни людей. Афины Перикла остались в истории как прототип европейского города не только благодаря политическому порядку, но и потому что политический порядок способствовал расцвету искусств и философии. Политический характер открытого для дебатов, обсуждения, решения и принятия закона пространства стал почвой на которой произросла философия. Ежедневный перформанс Сократа на агоре, Академия Платона и лицей Аристотеля, где рождение мысли осуществлялось во время прогулок в перепатетических беседах, были их собственными учреждениями и не имели традиции подобной формы обучения. Они возникли из традиции полиса, создавшего фигуру городского публичного разговора как места истины.

Концепт города – мировой империи. Рим

Город на границах. Рим

В слове «город» слышится глагол «городить». Но между чем и чем проходит граница? В греческой островной культуре она отделяла землю от моря, космос от хаоса, эллина от варвара. У Фукидида polis ещё сохраняет смысл крепости, цитадели, хранящей мир и покой тех, кто живет внутри его. Город – дева, город – обжитый мир. В план греческого полиса заложен круг – нечто ограниченное, предназначенное для отбора удачных форм, их возделывания и культивации. «Ты храним океаном». Словом, свои внутри города, за его пределами – чужие. Эту фигуру повторяет и рассуждение Пифагора, впервые произнесшего слово «философия» и назвавшего себя философом: Мир устроен Софией, отгорожен ею от вселенской стужи; то, что находится за его пределами – не дело ума философов. Но это была лишь первая степень упорядоченности, ибо внутри полиса грек имел дело уже не с космосом и хаосом, но с законным и беззаконным.

Афины времен Перикла

Полис был ещё и сферой политики, силой своего закона он делал неравных по фюзису равными по номосу. Опять окружность: nomos – круг, округ, впрочем как и русское слово «закон» – кон, круг, круговая порука. Агора искусственным образом выравнивала естественное неравенство, вписывая граждан в свои круги, в условия не-господства, не-разделения на правителей и подчиненных. Таким образом, полис обладает упорядоченностью n+1 порядка: он окружен стеной, отделяющей граждан полиса от чужеземцев, и снабжен правовой защитой, регулирующей отношение граждан внутри полиса. У Платона Государством правят философы, руководствуясь хороводным принципом. Полис – это сферы и концентрические окружности, исчисляемые по законам геометрии и пифагорейского Числа. Здесь начало города геометрии, идеальные предметности которой могли удерживаться только внутри поля, открытого греками.

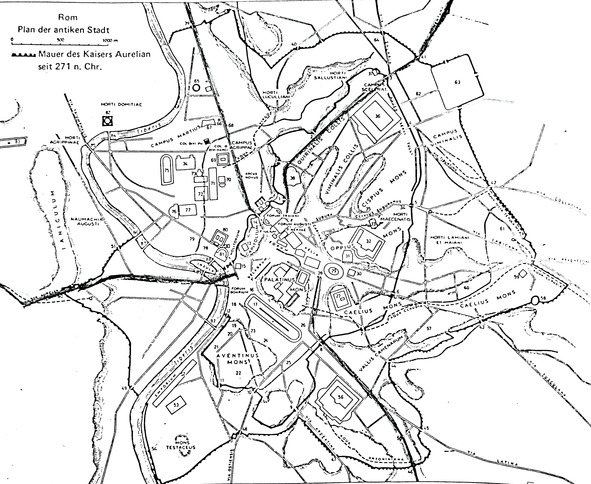

Латинский термин civitas, по свидетельству Бенвениста, не имеет ничего общего с греческим polis и обозначает совокупность, множественность, смесь. Действительно, Рим возник из смеси латинян, альбийцев, троянцев, этрусков. Рим – прежде всего, военный лагерь, готовый к нападению, захвату, а не оборонительная крепость (как полис, кремль, бург). В основе градостроительного плана Рима лежит не круг, а крест (символ гораздо более древний, чем христианство). Крест – нечто стремящееся, прежде всего, к территориальному расширению, экспансии, а не к ограничению, селекции, культивированию и удержанию своих границ.

Античный Рим

О двух типах культур рассуждает Ю. Лотман: Культуры первой степени упорядоченности, направленные на содержание, противопоставляют себя неупорядоченности, космос – хаосу и мыслят себя как начало активное, которое должно распространяться, а не-культуру рассматривают как сферу своего потенциального распространения. Культуры же с упорядоченностью n+1 cтепени, направленные на выражение, противопоставляют себя не хаосу (энтропии), а системе с отрицательным знаком. На первое место здесь выступает оппозиция «правильное-неправильное». Такие культуры стремятся не к миссионерству, а к замыканию в себе и культивированию форм.

Рим растет, принимая греков, сирийцев, финикийцев, африканцев. Его границы всегда рассеиваются той же множественностью, что их укрепляет, ибо Рим ничем не брезгует, ни от чего не отказывается, он весь на границах, на пересечении дорог. «Все дороги ведут в Рим» (через 19 ворот к городу подходили 23 важнейшие дороги), но ни одна не выведет из него, потому что Рим бесконечен. Изначально его границы были проложены таким образом, что он превосходил их. Здесь с самого начала – Империя. С другой стороны, такой способ проведения границ помещает чужого вовнутрь, заставляет постоянно выискивать чужого среди своих. Не случайно, первые Гетто возникли в Риме.