Полная версия:

Биоадекватная методика воспитания «Природовица». Книга 1

Греки

Именно в Греции возникла сложная, трёхступенчатая система образования. Это позволило достичь превосходных результатов в воспитании и разностороннего развития учеников: от ораторского искусства до физического и умственного совершенствования. Для учеников из бедных семей преподавались только письмо, счёт и чтение – знания первой ступени. На второй ступени изучались: философия, история и ораторское искусство, а на третьей: философия, риторика право, музыка и танцы.

Огромное внимание уделялось физическому развитию тела и воспитанию силы воли. В специальных гимназиях обучали: бегу, метанию копья и диска, прыжкам, борьбе.

Педагогика древних греков была основана на принципе соревнования.

Римляне

С малых лет в древнем Риме детей из состоятельных семей воспитывали кормилицы, рассказывая им сказки, мифы и легенды. Мальчиков хорошим манерам обучал «педагог», почтенный раб или отпущенник.

Дети в древнем Риме очень любили играть с животными и птицами, об этом свидетельствуют изображения на фресках. Игрушки из глины в форме кукол, животных и птиц могли позволить себе только состоятельные семьи. А вот игрушки из природных материалов: раковины и цветные камешки были доступны всем.

С 7 лет отец обучал сыновей любви к родной земле, уважению предков, боевой закалке, выносливости и умению владеть боевыми искусствами, преподавая настоящие уроки не только на словах, но и на личном примере.

С 15—16 лет подросток переходил на новую ступень в «начальную школу форума», получая тогу взрослого и отправляясь на обучение к какому-либо крупному государственному деятелю.

Дети из семей крестьян и ремесленников, так же как и дети аристократов воспитывались в строгой дисциплине, с уважением к традициям, любовью к родине и обучением искусству жизни у родителей.

Только в отличие от аристократов обучающихся по трёхступенчатому образованию: основам – у учителя, знаниям – у грамматика, и красноречию – у ритора, дети бедняков учились только основам в начальной школе.

Китайцы

В древнем Китае воспитанию ребёнка уделяли огромное внимание с самого его рождения. Китайцы утверждали, что если малыш может дотянуться ручкой до своего рта, значит он должен начинать учиться самостоятельности. Наверное поэтому в многочисленных китайских семьях всегда царили дружба, понимание и взаимопомощь. Старшие уделяли огромное внимание малышам, воспитывая их мягко и ненавязчиво. Считалось необходимым привить детям лучшие качества с раннего детства. Китайцы были уверены, что для благоприятных, гармоничных отношений в семье и с окружающим миром, необходимо развивать в человеке нравственность и воспитывать в нём полезные качества. С малых лет ребёнка учили не совершать порочных поступков.

В Китае того времени идеалом признавался человек честный с высокой духовностью, моралью и нравственностью, благородный и стремящийся к истине.

Посредством воспитательного процесса детям прививали следующие качества: уважение к родителям, исполнение сыновнего долга, добродетель, гуманность, честность, мудрость, справедливость, соблюдение этикета, доверчивость.

Непрерывный воспитательный процесс в императорских семьях древнего Китая-настоящий эталон правильного и полноценного воспитания детей, при этом с ним прекрасно могут справиться родители ребёнка.

Дети из императорских семей воспитывались практически с пелёнок, поэтому они обладали всеми необходимыми качествами и им во всём сопутствовал успех.

Воспитание императорского ребёнка начиналось ещё в утробе его матери. Женщина в положении переезжала из дворца и жила, соблюдая особые правила: ей полагалось не думать о плохом, слушать приятные звуки музыки, контактировать с приятными людьми и наполняться только позитивными, радостными и добрыми ощущениями, полностью избегая всех негативных эмоций: от злых разговоров до раздражения и обиды. Ей полагалось всегда быть добродетельной и соблюдать правила дворцового этикета, чем бы она при этом не занималась.

После рождения обучение малыша основным правилам вежливости продолжалось, теперь им занимались специальные преподаватели. Конечно, дети в обычных семьях воспитывались иначе, но цель воспитания была единой: изучение норм нравственности и понимания различий между праведными и порочными поступками, на примере родителей.

Образование стало общедоступным благодаря великому философу Конфуцию, создавшему уникальную систему обучения, в основе которой лежат: индивидуальный подход, уважение к личности и устойчивая мораль.

Обучали детей с 7 лет. Открывать для себя тайны наук и различных дисциплин дети начинали изучая историю, таким образом они познавали традиции своих предков и понимали совершённые ими ошибки.

Обучение длилось до тех пор пока свет знаний не побеждал тьму невежества. Дети изучали науки, искусство, музыку, военное дело, историю, арифметику, при этом требования были очень высокие, а авторитет учителя непререкаем.

Основные принципы конфуцианства: понимание полученных знаний и способность делать выводы. Престижные посты в государстве занимали талантливые молодые люди, независимо от происхождения, так как отбор происходил на конкурсной основе, по результатам экзаменов. В древнем мире подобное явление было уникальным.

Китайские школьники начали первыми писать на бумаге, а не на дощечках из глины или воска.

Семисотлетний опыт китайской системы высшего образования показал высочайшие результаты уже при правлении танской династии – времени расцвета средневекового Китая.

Японцы

В традиционной японской семье роли были четко разграничены: муж был хозяином, главой семьи и добытчиком, а жена – хранительницей семейного очага. Авторитет главы семьи считался непререкаемым, все остальные находились в полном его подчинении.

Также в семьях существовала строгая субординация между старшими и младшими сёстрами и братьями. Старшие дети имели не только больше прав, но и больше обязанностей.

Мать была неразрывно связана с ребёнком с самого его рождения. До годовалого возраста малыш оставался частью тела матери, а ночью спал рядом с ней.

Японские мамы никогда не расставались со своими малышами, даже во время работы: они привязывали их полотном ткани на спину или на грудь. Семьи были многочисленными, и при появлении на свет нового малыша, мама освобождала ему место на своей спине, используя при этом спину своего самого старшего ребёнка для присмотра за младшим. Поэтому старшие даже учились в школе с младшими братьями и сёстрами за спиной.

Мальчики и девочки воспитывались по-разному, для правильного выполнения своих социальных ролей в обществе.

По традиционной системе воспитания «икудзи», базирующейся на личном примере и обращении к чувствам, существовало чёткое возрастное разделение методов обучения.

С рождения и до 5 лет ребёнка считали небожителем и позволяли ему абсолютно всё. А если с малышом что-то случалось, то вина ложилась на мать, которая просила у него прощения за то, что не смогла уберечь. Запрещалось оказывать давление на малыша, чтобы не ослабить его интерес к жизни, поэтому ему давали полную свободу в познании мира. На детей в этом возрасте не кричали, не ругали и абсолютно никак не наказывали.

В период с пяти до десяти лет для ребёнка заканчивалось время вседозволенности и начиналось время развития интеллекта, поэтому ему было необходимо впитывать знания и решать поставленные задачи, иначе он мог вырасти несамостоятельным и лентяем. В этом возрасте он становился «рабом» и беспрекословно выполнял все требования своих родителей.

А с десятилетнего до пятнадцатилетнего возраста ребёнок становился равным взрослому: с ним уже нельзя было общаться, как с маленьким, чтобы он не вырос неуверенным и не попал под влияние друзей. Можно было подсказывать, обсуждать и даже спорить, но запреты родителей снова исключались из процесса воспитания, потому что именно в этот период у детей формировалась независимость мышления. Поэтому несмотря на свой жизненный опыт и знания родители советовались с рёбенком, предоставляя ему полную самостоятельность и внимательно выслушивали его ответ.

Подход японцев к воспитанию детей это не простая педагогика, а настоящая философия, направленная на созерцание, познание, понимание мира и уважение личного пространства. И, несомненно, в успехах Японии на мировой арене, данная система воспитания играет не последнюю роль.

Славяне

Процесс воспитания детей у славян, заметно отличался от процессов воспитания других народов.

Воспитательные методы того времени носили весомый отпечаток языческих представлений об окружающем мире и природе. В первую очередь в детях развивали правдивость, трудолюбие, уважение к старшим и т. д.

Всю систему воспитания в ребёнке основных полезных качеств, нравственных и духовных ценностей, пронизывало понятие единства, так как жизнь каждого человека полностью зависела от его семьи, рода и общины. И эти традиции в воспитании передавались из поколения в поколение. А одним из самых достойных занятий человека считался повседневный труд.

Все действия, совершаемые с новорождённым: рождение, купание, подстригание, кормление и т. д. проводились в соответствии с традиционными обрядами и ритуалами.

Ещё задолго до появления ребёнка, о нём уже начинали заботиться все члены семьи, стараясь уберечь будущую мамочку от всяких неприятностей. Славяне были уверены, что только дома беременная женщина была в полной безопасности, потому что находилась под охраной домового и священного огня в домашнем очаге, так что в последние месяцы перед родами беременных из дома старались не выпускать. О своей беременности женщина старалась никому не рассказывать как можно дольше, а предполагаемое время появления на свет ребёнка тщательно скрывалось.

Рождение ребёнка считалось сакральным событием, нарушающим грань между мирами живых и мёртвых и поэтому было опасным не только для матери и младенца, но и для всех родственников. Поэтому часто женщина уходила рожать в лес или в баню.

При рождении мальчика, пуповину перерезали топорищем или стрелой, чтобы он вырос охотником или ремесленником. А при рождении девочки, пуповину отсекали на веретене, чтобы она стала искусной рукодельницей. В нить, которой перевязывался пупок новорождённого, вплетали волосы его родителей.

Существовал удивительный ритуал посвящения и приобщения ребёнка к Космосу. На восходе Солнца, с его первыми лучами, отец, держа на руках своё новорождённое дитя, представлял его Небу и Солнцу. По поверью, чистое небо укрывало ребёнка от бед, а лучи восходящего солнца дарили младенцу долгую жизнь. Затем, при растущем месяце, отец показывал малыша Огню домашнего очага и Месяцу, которые помогали ребёнку вырасти здоровым и сильным. В завершении отец прикладывал новорождённого к Земле-Матушке и погружал его в Воду. Таким образом, отец представлял новорождённого всем Божественным Силам Вселенной, всем 5 элементам, составляющим Мироздание, всему Космосу, доверяя его их покровительству и защите.

У славянских детей с рождения было два имени: тайное и мирское. Считалось, что тайное имя, определяло судьбу ребёнка, поэтому оно хранилось в секрете и тщательно оберегалось от недобрых людей и злых духов.

Основная роль в воспитании детей до 3—4 летнего возраста и на весь период детства отводилась матери. Мама практически не расставалась с малышом, она везде носила его с собой, особенно до тех пор, пока кормила грудью, то есть почти до 3 лет. После этого младших братьев и сестрёнок иногда оставляли на старших. При этом, уже с 5 лет ребёнка учили делам по хозяйству.

Славяне уделяли воспитанию детей огромное внимание, они считали, что похвала и исполнение детских капризов приносят только вред детям и говорили: «Хвала в очи хуже порчи». Сам процесс воспитания происходил не только в строгости, но даже страхе перед старшими; маленьких детей считали ещё не совсем полноценными людьми. Славяне были уверены, что детство – исток, из которого берут начало все качества взрослого человека, поэтому базой воспитания был духовный аспект. Славяне прививали детям любовь к Матушке-Земле и к окружающему миру. Ведь близость к природе, любовь к ней, умение созерцания и понимания её тайн, делают человека мудрее и открывают перед ним пути к достижению цели. Дети славян были насыщены природой, дышали ею, впитывая в себя её естественные закономерности, обучаясь взаимодействию и взаимопомощи с ней.

Дети славян познавая тайны мироздания, понимали, что все, даже самые незначительные элементы этого мира необходимы и закономерны.

Отношения детей и родителей в славянских семьях были непосредственными и искренними, а отношения с природой – естественными и дружескими, дети безошибочно чувствовали энергетические линии земли, занимались лозоходством, находили точки силы. Ребёнок овладевал знаниями из первых рук, получая опыт и от родителей и из окружающего его мира. При этом каждое его действие имело особый смысл и обусловленность, соответствующие мировоззрению его родителей.

Родители уделяли огромное внимание воспитанию своих детей. Ребёнок никогда не оставался в одиночестве: с ним постоянно был отец, мать или кто-нибудь из членов семьи. Во время работы в поле отец часто брал сынишку с собой, а дочка могла остаться дома вместе с мамой. Именно так дети получали от родителей базовые бытовые навыки для жизни в общине.

Дети, выросшие в соответствующей обстановке и обучившиеся на примере отца, обретали любовь к ремеслу, свойственному их предкам, так появлялись родовые ремёсла. Существовали даже определенные области, славившиеся своими мастерами в различных ремёслах.

Но если у ребёнка вдруг проявлялись способности, не характерные для ремесла его родовой линии, то его направляли к волхву, определяющему ему мастера-наставника, который мог развить в этом ребёнке необходимые таланты. Волхвы и жрецы занимались обучением детей уже с 4 лет.

Таким образом дети сами определяли свою судьбу, подтверждающуюся и закрепляющуюся за ним при обряде имянаречения.

Дети славян не только играли, но уже с 4 лет обучались труду, беря пример со старших. И даже их игры имели смысл, они вырабатывали необходимые качества и развивали полезные навыки: крупную и мелкую моторику, силу, ловкость, быстроту реакции, выносливость.

Все игры были природосообразными. Дети не только играли, но и фантазировали, представляли образы живой природы: они по-настоящему, с полной ответственностью, ухаживали за своими игрушечными животными, сделанными из природных материалов, ткали, а также собирали ягоды, орехи и фрукты.

Традиционные обряды и обычаи помогали славянским детям учиться различным видам деятельности и ремёсел, по-новому открывать для себя окружающий мир, родную природу, понимать и любить их.

Важнейшим обучающим материалом для славянских детей являлся фольклор, из поколения в поколение передающий основные ценности общества: правдивость, честность, взаимопомощь, любовь к природе.

Одной из важнейших составляющих в процессе воспитания было уважение, привитое славянским детям с раннего детства. Боги и Предки, Род, отец и мать, близкие люди, окружающий мир, животные и птицы, растения, Земля, Небо, Солнце, Огонь, Вода – ко всем и ко всему нужно было относиться с любовью, пониманием и уважением.

Воспитание ребёнка проходило в несколько этапов: от 3 до 6 лет ребёнка звали «молодой», с 7 до 12 лет «чадо», а с 12 до 15 -«отрок», но на всех этапах оно было высоко-духовным: с самого раннего возраста дети учились любви и уважению к природе и взаимодействию с ней.

С 7 и до 15 лет девочки, под присмотром своей матери продолжали обучаться ведению хозяйства и помогали родителям ухаживать за младшими братьями и сёстрами, а мальчики под руководством отца осваивали мужские занятия: ратное дело, охоту и производство орудий труда.

С 12-и лет дети несли ответственность за каждый свой поступок и были полноправными членами в общине. В этом возрасте они были не только умелыми хозяевами, но и содержали свои: дух, разум и тело в здоровом состоянии. Они могли выжить в любых экстремальных условиях и, если требовалось, защитить себя, свой дом, свою землю и близких людей.

После 12 летнего возраста ребёнок у славян считался взрослым, не нуждался в дополнительном контроле и нёс ответственность за все свои действия. Ребёнку давали имя: нарекали именем на обряде инициации, после чего он считался полноправным членом общины.

Процесс обучения славянских детей был интересным и увлекательным, открывающим секреты и многообразные проявления окружающего их мира, воспитывающим в них разумное любопытство и стремление к познанию. В обучении использовались древние методы и базовые предметы, но основой его была образная система передачи информации. Все системы письма гораздо лучше усваивались ребёнком именно потому, что информация в них передавалась через знакомые и понятные ему образы. Детей учили знать и понимать растения и главные законы, управляющие всеми биологическими процессами во Вселенной.

Традиционный уклад славян состоял из множества природосообразных обрядов, ритуалов и различных действий.

Повзрослевшие юноши и девушки обретали статус женихов и невест, готовых к продолжению славянского рода. Для них проводили экзамен духовной и физической зрелости – ритуал инициации, заключающийся в образе «смерти» и последующего «возрождения». «Возродившийся» отрок обретал новое имя, и взрослую одежду. Девушку, носящую взрослую одежду, уже могли посватать.

Вывод

Рассматривая опыт воспитания и обучения в давние времена в разных странах мира, можно сделать вывод, что принципы добродетели и нравственности, проповедуемые ещё в ведических текстах, применялись в воспитательных процессах на территории всей нашей планеты, что свидетельствует о едином, истинном первоисточнике знаний для всех народов мира, о неразрывной связи базовых идеалов цивилизованного развития человечества.

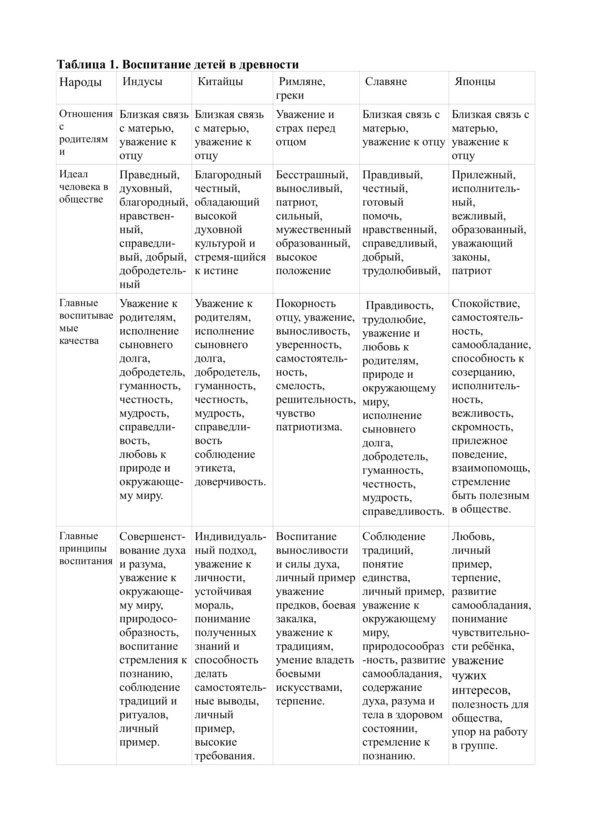

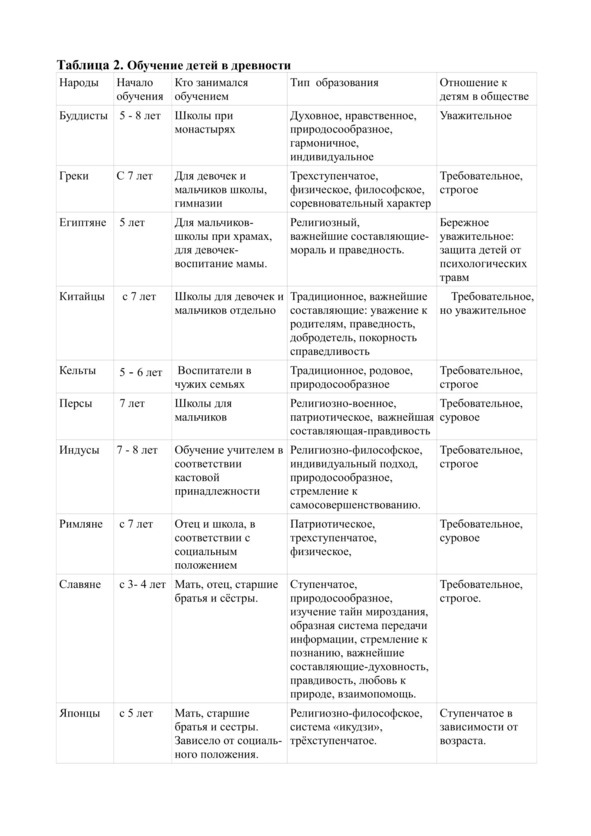

Но при этом, методы воспитания и обучения детей в славянской традиции вобрали в себя все лучшие черты этих идеалов и их можно назвать практически совершенными. (См. таблицы 1 и 2). Конечно, с давних времён утекло много воды, но вода в наших озёрах и реках от этого не стала чище и слаще. Современное человечество потеряло гораздо больше, чем обрело.

«Необходима переориентация общественного сознания на новые принципы и задачи образования, на быстрое, оперативное приобретение новых знаний и навыков. Итогом подобной переориентации должно стать представление о результатах деятельности образовательной системы: воспитание целостного, здорового мышления человека, снабжение его эффективными инструментами для самостоятельного выбора своего места в системе природы-общества, для умения ставить цели, выбирать средства и видеть последствия своих действий. Идеал самореализации личности во всех сферах человеческой жизни должен стать генеральной целью функционирования образовательной системы.

Невозможность сведения процесса образования к универсальной схеме созависимостей направляет «поиски общности в сторону естественных оснований механизма восприятия информации человеком.

Система образования может стать для учащегося инструментом реальной подготовки к жизни. Передовой системе образования органически будут соответствовать передовое положение и роль государства в мире. Образование является государствообразующей отраслью жизнедеятельности человечества» Маслова Н. В. [3].

Все мы хотим счастливого будущего для наших детей и внуков и понимаем, что воспитание и образование неразрывно связано с духовной культурой целого народа, с его прошлым и настоящим. Именно поэтому для сохранения светлой частички мудрости наших предков, без которой невозможно выжить на этой планете, мы снова и снова обращаемся к нашим родовым корням.

Образно говоря, у дерева без корней, не может быть ни ствола, ни веток, ни листвы.

«Культура – это установка сознания людей на то, что их интересы и потребности должны удовлетворяться не любыми способами, сколь бы они ни были утилитарно эффективны, а только приемлемыми для природы, общества и человека по своим последствиям и цене. С позиции культуры цель никогда не оправдывает средства. Отсюда особая роль культуры как исторически накопленного банка социально приемлемых средств удовлетворения человеческих интересов и потребностей, а так же гармонизации связей людей с миром.

Но социальный опыт предков, к сожалению, не наследуется людьми генетически. Каждого человека нужно индивидуально приобщить к этому опыту, к «банку» культурных образцов и установлений. Эти задачи решаются в процессах воспитания и практического социального взаимодействия, вводящих человека в реалии культурного нормирования жизни; искусством, моралью и религией, задающими эталонные образцы нормативного сознания и поведения; общественным мнением, одобряющим или порицающим те или иные действия; государством, награждающим или применяющим насильственные санкции в зависимости от степени нормативности поступков, где главным «воспитателем» остаётся образование по специально разработанному плану» Маслова Н. В. [4].

Природосообразное воспитание, откроет детям естественный процесс восприятия окружающего мира, поможет развиваться естественно и гармонично, выявит их природные таланты и способности.

С этой целью основной акцент в настоящей технологии направлен на подачу вековых знаний через простые и доступные правила, а воспитательный процесс определяется открытостью, любовью и уважением к окружающему миру, и умением взаимодействия с его базовыми составляющими элементами.

Важнейшей составляющей технологии природосообразного воспитания являются понимание и изучение окружающего мира – естественной среды обитания человека, без которой невозможно существование жизни на Земле.

Плачевный опыт современного воспитания и образования в настоящее время показывает, что несмотря на видимое соблюдение традиций, многие народы утратили основу традиционного воспитания: используя лишь внешнюю атрибутику и позабыв об истиной глубине той или иной культуры.

Современные методы воспитания, базирующиеся на вымышленных идеалах, истерзанные политическими дебатами, обременённые материальными предпочтениями и не прошедшие испытание временем, нуждаются в коренных переменах.

Невозможно спорить с многовековым потенциалом педагогического опыта наших предков в воспитании и обучении детей. При помощи тысячелетних, не только теоретических, но и практических исследований народная система воспитания и образования отсеяла через решето времени наилучшие, естественные, простые и доступные для современного общества средства.

Перелистав страницы веков и окунувшись в необъятный океан истории, из глубины и мудрости славянской традиции воспитания, мы получили чёткий и яркий ответ, подтверждающий целесообразность технологии природосообразного воспитания в настоящее время.

«Современный взгляд на естественные механизмы восприятия информации позволяет провести сближение понятий воспитания и обучения по онтологическому признаку. В сущности, воспитание, как обретение этических норм поведения человека в обществе и природе является общим процессом и включает в себя обучение, как обретение знаний. Воспитание и обучение выступают как глубоко сопряженные процессыи их можно было бы объединить терминами воспитание мышления и сознания. В последнем термине отражен процесс образования и сознания человеком мира, и их цель как обретение индивидом соответствующего его возможностям знания о мире и осознания своего места в обществе и природе. Воспитание мышления на современном этапе имеет идеалом целостное (не расчленённое на фрагменты) восприятие генетически единого Мира.

В этом подлинная глубинная экология образования, сознания, мышления, базирующаяся на естественных основаниях, присущих человеку в природе. Мы обозначим эту сущностную характеристику образования как природосообразность или биологическую адекватность» Маслова Н. В. [5].

Современные методы воспитания в разных странах

«Сложившиеся в детстве привычки похожи на инстинкты. Привычки станут сутью человека». Конфуций

Америка

В США детей воспитывают оба родителя, которым, за неимением времени, часто приходят на помощь няни. У детей полная свобода действий, но под уверенным руководством родителей. Наказания в Америке не строгие.