скачать книгу бесплатно

Суть человека и его полное описание (без эзотерики)

Анатолий Константинович Сушков

В настоящее время, в отличие от анатомии и физиологии, не существует психической структуры человека. В книге впервые предлагается определение, полностью охватывающее любого живого человека. Раскрывая характеристики субъекта и классифицируя каждую из пяти составляющих, автор построил стройную, непротиворечивую, от максимально обобщённой до детализированной, структуру не только психики, но и человека в целом.

Книга предназначена для всех кто интересуется психологией человека и хочет совершенствоваться.

Анатолий Сушков

Суть человека и его полное описание (без эзотерики)

© Сушков Анатолий Константинович, 2019

Часть 1. Введение

Глава 1. Вступление

Автор книги не является профессиональным психологом. Более того, в процессе написания книги автор не советовался ни с кем из профессиональных психологов, поскольку никого из них не знал. Автор стал писателем этой книги поневоле. Пытаясь понять что же собой представляет человек, автор прочёл множество книг самого разного содержания – от афоризмов и художественной литературы до книг по религии, философии, этике, психологии, включая первоисточники. Выяснилось, что в отличии от анатомии и физиологии, психической структуры человека на сегодня не существует, как не существует структуры человека в целом. Да, есть множество теорий, некоторые из которых удачно объясняют отдельные стороны психики, но не приводятся в нужном понимании даже самые общие термины из которых состоит психика человека. Научные психологи признают: «В психологии столько же концепций сколько психологов»; «В настоящее время область психологии занимающаяся проблематикой структуры личности представляет собой преимущественно неупорядоченное нагромождение самых разнообразных, существенно отличающихся, зачастую противоречащих друг другу частей, созданных на основе предположений, аксиом, умопостроений, предпочтений и лишь изредка – фактов»; «Психология мышления в настоящее время вынуждена находиться между полюсами относительно точных теорий частных процессов и неточных теорий глобальных процессов».

Написание книги началось с вопроса «Что такое человек?». В результате обдумывания автор довольно быстро пришёл к выводу, что любой живой человек состоит всегда только из пяти взаимосвязанных составляющих. Но ведь нужно было их раскрыть. Образно говоря, нужно было хотя бы приблизительно создать анатомию и физиологию в психологии (оснастить скелет органами, связать их нервами, связками, мышцами, обтянуть кожей). Для этого пришлось внимательно просмотреть все четыре тома «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой (второе издание) и выписать все принципиально важные термины которые могли бы входить в пентаграмму человека. Конечно, все термины в толковом словаре состоят из одного слова и не охватывают всей разносторонности каждого, но эти выписки дали пищу для выделения, классификации, систематизации подразделов, разделов, глав, частей терминов описывающих человека, что в свою очередь позволило создать сложную, цельную структуру. Почему был выбран именно этот четырёхтомник? Потому что это авторитетное издание составлено сотрудниками Словарного сектора Института языкознания Академии наук СССР, а приведённые определения смысла, значения слов с их оттенками современны, строги и отточены.

Помимо анализа различных источников, автор пользовался следующими методами: пониманием, интроспекцией (хотя научными психологами и считается что эти методы не приобрели общепсихологического значения, но без них нельзя обойтись из-за недоступности непосредственного наблюдения внутренних процессов и механизмов психических явлений), а также мысленным экспериментом. Методологически автор шёл от общего к частному (а не от частного к общему), то есть вначале была создана модель, структура человека, а затем разработаны входящие в структуру составляющие.

Автор писал эту книгу для себя, но как для других. Это оказался лучший способ. С одной стороны автор не был связан сроками и обязательствами (скорость написания соответствовала длительности обдумывания), с другой – многое из того что казалось понятным и само собой разумеющимся потребовало при написании тщательной и глубокой проработки. Процесс написания напоминал бритьё волос электробритвой (метод постепенного приближения): приходилось многократно возвращаться к одним и тем же участкам, затем написав предварительно соседний или более отдалённый участок, снова возвращаться к предыдущему и т. д. В итоге получилась непротиворечивая, от максимально обобщённой до детализированной, структура не только сознания, но и человека в целом.

Хотя книга написана понятным любому образованному человеку языком (автор старался не нагружать текст специальными терминами, и тем более не придумывал новых терминов, как например, в «Дианетике»), в ней есть трудные для понимания, требующие внимательного, вдумчивого прочтения, главы (в частности «Изменение Обстоятельств, Качеств, Состояний, Желаний, Действий субъекта во времени», «Я как представление о себе, Я как субъект и Я абсолютное»). Но ведь и человек (предмет исследования этой книги) не прост, это сложная, ежемгновенно изменяющаяся структура. И если бы автор упрощал эту структуру, то получилось бы поверхностное, не соответствующее реальности представление. Отвечая на возможные возражения в основном молодых людей, которые выносят суждения не утруждая себя чтением и не задумываясь, автор напоминает: чтобы понять текст нужно как минимум его прочесть.

Когда книга была окончена стало ясно, что она может быть полезна многим. По мнению автора она может помочь разобраться в себе, лучше понять других и избежать возможных неприятностей. Она также может помочь каждому ответить на некоторые «вечные» вопросы (не философские, а психологические): кто я, зачем я живу, что является целью моей жизни, как я должен жить. Но если читатель не задавался подобными вопросами, если он ничего не читал по общей психологии, то ему, возможно, будет непонятно почему автор остановился на этих, а не на других составляющих, характеристиках, категориях, почему освещает эти, а не другие вопросы, почему приводит такие, а не другие афоризмы, выражения. (Предполагаемый диалог в этом случае: – Почему вы выбрали эти, а не другие афоризмы? – А какие афоризмы вы предлагаете? – Ну, не знаю, какие-нибудь другие, эти мне не нравятся). А если читатель задавался вопросами на психологические темы, то ему эта книга должна быть интересна. Всю её пронизывает присущая каждому идея самосовершенствования.

С помощью этой книги можно также решать некоторые прикладные задачи. Например, на основании приведённых в книге классификаций кадровые агентства могут разработать тесты охватывающие все стороны психики для кандидатов на самые различные должности. В целом книга предназначена для всех кто интересуется психологией человека и хочет сознательно саморазвиваться и совершенствоваться.

В настоящей книге автор делает оригинальную попытку системного объяснения человека в целом. Расширяя значения ключевых терминов полностью характеризующих человека (в книге они приведены с большой буквы: Обстоятельства, Качества, Желания, Действия, Состояния) и классифицируя их автор даёт такое представление о нём которое позволит каждому значительно лучше познать себя и других.

По мнению автора любой живой человек (ребёнок, старик, мужчина, женщина, здоровый, больной) – это ежемгновенно изменяемые его Качества, Желания, Действия, Состояния и Обстоятельства в которых он находится в их взаимосвязанности. То есть в каждый момент времени у каждого человека всегда присутствуют все пять составляющих: Обстоятельства, Качества, Желания, Действия и Состояния (в тексте они могут обозначаться одной большой буквой каждая – О, К, Ж, Д, С).

Автор не ставил себе целью невыполнимую задачу – определить что представляет собой конкретный человек в определённый момент времени с учётом всех его О, К, Ж, Д, С, то есть полностью. Но автор поставил целью описать всё что может характеризовать человека не только в общем, но и более подробно. Образно говоря, если представить всю классификацию характеристик человечества в виде разветвлённого дерева, то автор ставил себе целью описать корни, ствол, ветви, веточки, исключая может быть листочки. Листочки каждый может дополнить в соответствии со своими индивидуальными особенностями.

И, наконец, пунктуация. В некоторых случаях, например, перед союзом «что», другими союзами, или при выделении причастных и деепричастных оборотов, не проставлялись запятые, поскольку они создавали трудности при осмыслении, формальную паузу, прерывность, «спотыкание» мысли.

Глава 2. Содержание и структура частей и глав книги

Книга состоит из частей, глав, разделов и подразделов. Подразделы входят в разделы, разделы – в главы, главы – в части. Заголовки частей, глав и разделов выделены жирным. Слово «раздел» отмечается сокращённо – «Р.». Подразделы приведены без слова «подраздел».

Книга, помимо «Введения» и «Приложения», содержит следующие части.

В части «Человек»: приводятся существующие определения и оригинальное определение автора; даётся объяснение пентаграммы; подробно объясняются изменения составляющих человека во времени; рассматривается внешний и внутренний мир, характеристика; затрагиваются некоторые вопросы жизни, смысла жизни, умирания, смерти человека.

В частях «Обстоятельства по отношению к субъекту», «Качества субъекта», «Желания субъекта», «Действия субъекта» и «Состояния субъекта»: даются определения этих составляющих человека; даются характеристики терминов включённых в эти составляющие, а также их подробная классификация по разделам и подразделам с определениями и в необходимых случаях с комментариями; в каждой из этих частей приведены рассуждения на соответствующие, важные с психологической точки зрения отдельные темы (некоторые темы освещены более подробно и тщательно, другие – менее, отмечая самое главное). Для обдумывания в конце каждой части (кроме «Введения и» и части 9) вместо общепринятых «контрольных вопросов» автор предлагает читателю подобранные по теме «Выражения для закрепления материала (афоризмы)». Читателю требуется ответить на два вопроса: 1. В чём смысл выражения? 2. В каких случаях выражение употребляется? Или – для каких случаев оно справедливо? Варианты ответов автора, не претендующие на «истину в высшей инстанции», приведены в «Приложении».

В главе «Наставления общие» рекомендуются конкретные предложения для совершенствования человеком своих Качеств.

В главе «Наставления специальные» также рекомендуются конкретные предложения для достижения человеком особых Состояний.

В части «опыт переживания автором особых Состояний» приводится конкретный опыт автора.

Глава 3. 0 классификации терминов

Большое место в книге занимает упомянутая «Классификация…» соответствующих терминов в пяти главах. Чтобы не повторять рассуждения о классификации в каждой главе приведём их в этом месте.

Структуру человека можно представить в виде дерева: пять взаимосвязанных ветвей пентаграммы человека (части О, К, Ж, Д, С) включают ветки (главы «Классификация…» соответствующих терминов), ветки состоят из более мелких образований – веточек (разделов и подразделов), в веточки включены листочки (термины).

Все «Классификации» состоят из цитат. Это прежде всего определения терминов выбранные из словарей. Определения некоторых ключевых терминов могут не совпадать с авторскими.

Каждая «Классификация» представляет собой структуру. Внутри разделов, подразделов входящие в них термины располагаются в следующем порядке. Вначале указываются термины использующиеся в заголовках. Затем – от общего к частному, или от простого к сложному, или от внешнего к внутреннему, или от отрицательного к положительному, или от физического (телесного) к психическому, или от низших ступеней к высшим. Близкие по смыслу термины располагаются вместе. Кое-где автор посчитал необходимым рядом с отрицательным термином тут же привести положительный, отметив тем самым весь спектр значений по одной смысловой координате. Пробел строки обозначает переход к другим терминам.

Каждый термин напечатан с начала строки, что позволяет быстро просматривать классификацию и упрощает при необходимости поиск нужного термина. Тире перед каждым термином является элементом структуры и говорит о вхождении этого термина в соответствующий подраздел. То есть вначале напечатан заголовок, затем перечисляются термины. В круглых, иногда в квадратных скобках сразу за термином следует из словарей его определение, значение. Если термин напечатан со смещением это обозначает что он входит в предыдущий не смещённый термин или что он относится к той же теме что и не смещённый термин, но уже него по смыслу. В некоторых случаях смещение может иметь несколько ступенек.

Термины с их определениями (последнее звено дерева – листочки) объединены по смыслу и расположены по порядку. Они, конечно, перечислены не полностью, поскольку невозможно перечислить все О, К, Ж, Д, С со всеми их тонкостями, также как невозможно обозвать, перечислить все цвета, звуки с их оттенками и нюансами. Тем более что автор приводит термины из одного слова, а термины состоящие из нескольких слов почти не приводит. Учитывая сказанное, читать заголовки подразделов (предпоследнего звена структуры классификаций) и сами термины в них входящие (последнее звено) следует имея ввиду не приведённые слова автора «в том числе». Автор стремился к тому чтобы заголовки подразделов (предпоследнее звено дерева – веточки) в каждом разделе классификаций охватывали все возможные термины, всю специфику раздела. Эти заголовки часто не обобщают указанные термины, а состоят из ключевых терминов подразделов указывая направление, вектор, смысловую координату на которой они располагаются от нейтральных, затем отрицательных, и наконец, положительных значений в порядке увеличения, усиления. Такой подход даёт автору большую свободу, позволяя привести максимальное количество терминов не подгоняя подбор терминов под заголовки. При этом смысловая строгость, определённость заголовков размывается, ведь каждый термин имея множество оттенков может быть отнесён к разным группам. Но автор рассчитывает на вдумчивое прочтение и ассоциативное мышление читателя. Они позволят ему запомнить и сформировать в сознании соответствующую структуру. Несмотря на то что термины входящие в подразделы представлены не полностью, они дают конкретное представление о теме указанной в заголовке. При желании читатель сможет легко дополнить соответствующие разделы, поскольку приведёнными терминами указываются направления мыслей.

Все важные термины имеют комментарии в виде необходимой информации, афоризмов, различных выражений, иногда парадоксальных, иногда противоречивых, но необходимых для побуждения читателя к размышлению и для более широкого понимания психологии. (Под «выражением» будем понимать законченную мысль содержащую от одного до нескольких предложений). Комментарии приведены из различных источников. Не нужно ожидать от комментариев обстоятельности. Выражения являются прежде всего пищей для размышлений. При внимательном прочтении каждого выражения возникают собственные ассоциации возбуждающие сознание. Это тем более важно, что встречаются выражения как будто противоречащие одно другому, хотя с учётом условий в которых они могли бы применяться, они по смыслу, как правило, только дополняют друг друга. Некоторые выражения имеют авторские пояснения заключённые в круглые или квадратные скобки. Поскольку к большинству выражений нет объяснений их смысла, то нет и ограничений в их понимании. Каждый читатель будет понимать выражения в соответствии со своими умственными способностями и жизненным опытом, формируя таким образом собственную систему взглядов. Ссылки на авторов выражений или их труды не приводятся. В данном случае важен смысл выражения, а не кто, когда и по какому поводу его сказал. Общая направленность отбора выражений – психология человека. При этом автор руководствовался в основном оригинальностью и глубиной смысла выражений. Отсутствие авторского комментария к большинству выражений позволило в сжатой, схематичной, структурированной форме привести большой объём информации, включающий принципиальные и исключающий второстепенные подробности.

Каждая новая мысль в комментариях приведена с новой строки. Выражения на одну тему или близкие по смыслу объединены под одним абзацем и в некоторых случаях отделены косой чертой «/». Общие принципы систематизации выражений внутри глав, разделов, подразделов, пунктов и тем: от общего к частному и от внешнего к внутреннему.

Структура и содержание «Классификаций…» видны из оглавления.

Прежде чем читать следующую главу читателю необходимо познакомиться с определениями Качеств, Действий и Состояний субъекта из соответствующих глав.

Глава 4. Некоторые особенности русского языка

Рассмотрим три части – Качества, Действия и Состояния субъекта, поскольку они тесно связаны и применяемые в них термины имеют часто не только один и тот же корень, но и совпадают.

Для автора и для читателя была бы очень удобна языковая строгость каждого термина позволяющая сразу определить чем является применяемый термин – Качеством, Действием или Состоянием.

Допустим, слово обозначающее человека обладающего каким-либо Качеством (или слово обозначающее Качество присущее какому-либо человеку, для этой книги эти слова равны) имело бы окончание «ий», «ый», например, «раздражительный»: слово обозначающее проявление человеком этого Качества (собственно – Действие) имело бы окончание «ие», например, «раздражение»: а слово обозначающее Состояние человека действующего, проявляющего это Качество (или Состояние – как результат проявления) имело бы окончание «ость», например, «раздражительность». И последовательность Качества ? Действия (проявления Качеств) ? Состояния (результат проявления Качеств) в данном случае выглядела бы так: раздражительный ? раздражение ? раздражительность.

Удивительно, но автор не нашёл в русском языке ни одного термина передающего звенья этой последовательности образованные из одного слова. И указанный пример тоже не подходит, поскольку «раздражительность» означает не Состояние, а свойство, то есть Качество. Состояние в данном случае можно передать двумя словами «состояние раздражения» (в значении «чувство острого недовольства»).

Слово «воздержанность» обозначает Качество по значению прилагательного «воздержанный» (избегающий излишеств, ограничивающий себя в чём-либо). То есть слово с окончанием «ость» обозначает Качество, а прилагательное с окончанием «ый» обозначает по сути Действие, так же как и «воздержание» (ограничение себя в чём-либо, отказ от чего-либо). А какое же слово передаёт Состояние «воздержания»?

Слово «возбуждённый» (находящийся в нервно-приподнятом состоянии; взволнованный) – Состояние. «Возбуждение» (в значении «нервного подъёма, волнения») – Состояние. Так же как и «возбуждённость» (взволнованность). «Возбуждаемость», «возбудимость» (способность приходить в возбуждение) – Качество.

Слово «вялый» (лишённый живого интереса к окружающему, равнодушный и бездеятельный) – Состояние. Слово «вялость» (состояние характеризующееся отсутствием живости, бодрости, подвижности) – Состояние. А какими словами передать Качество и Действие, результатом которого является это Состояние? «Способный быть вялым»? «Проявляющий вялость»?

Слово «просветлённый» (ясный, радостный, светлый) – Состояние. Слово «просветление»: в значении «способность понимать, правильно мыслить» – Качество; в значении «ясность сознания» – Состояние. Слово «просветлённость» обозначает то же что и слово «просветление».

Слово «настроенный»: в значении «находящийся в каком-либо настроении, душевном состоянии» – Состояние; в значении «имеющий какой-либо образ мыслей, какую-либо направленность взглядов» – Качество. Слово «настроение»: в значении «душевное состояние» – Состояние; в значении «направление мыслей, взглядов, интересов, чувств» – Действие; в значении «расположение, склонность, желание делать что-либо» – Желание. Слово «настроенность» (направленность, устремлённость мыслей, чувств) – Действие и Состояние.

Слово «размышление» – Действие по значению глагола «размышлять» (предаваться мыслям, думать). А каким словом передать способность «размышлять», то есть Качество? Допустим двумя словами – «способность размышлять». А каким словом (или словами) передать Состояние размышляющего человека? «Он находится в состоянии размышления»? Получается что адекватных слов, передающих такое Состояние, нет. Значит в некоторых случаях ни одним, ни даже несколькими словами адекватно передать соответствующие Состояния невозможно. Состояние при Действии подразумевается.

То же самое, например, со словом «сосредоточенный»: сосредоточенный ? сосредоточение ? сосредоточенность. «Сосредоточенный» может означать не только Качество (отличающийся собранностью), но и Действие (устремлённый всецело на что-либо одно). А «сосредоточенность» может означать не только Состояние (углублённость в мысли), но и Действие (устремлённость, направленность на что-либо одно).

И это ещё более-менее подходящие примеры из десятков других. Как правило из однокоренных, одинаковых слов невозможно составить звенья указанной последовательности. Более того, такую последовательность вообще трудно или даже невозможно в некоторых случаях отобразить даже несколькими словами.

Итак, есть много слов могущих означать Качество и Действие (например, «мышление»), Качество и Состояние (например, «удовлетворённый»; кстати слово «удовлетворённость» тоже может означать и Качество, и Состояние), Действие и Состояние (например, «просветлённый»). То есть слова обозначающие Качества, Действия и Состояния могут иметь окончания и «ий», «ый», и «ие», и «ость». Есть и обратные примеры, когда одинаковые слова с разными окончаниями имеют один и тот же смысл (например, «терпеливый», «терпение», «терпимость» могут означать «способность стойко и безропотно переносить что-либо», «способность долго, настойчиво, упорно делать что-либо», то есть являются Качествами). Разумеется, никакой путаницы в русском языке нет, просто одно и то же слово может употребляться в разных значениях. В этом и заключается особенность русского языка. Но сложность в том, что даже в предложении бывает не просто понять о чём идёт речь, о Качествах, Состояниях или Действиях. Чёткого разграничения нет. Почему важно это понять? Потому что различия между Качествами, Действиями и Состояниями принципиальные.

Приведу такой пример. На якутском языке снег имеет 70 наименований, а если учесть оттенки температуры, цвета и другие особенности наберётся несколько сотен обозначений снега. И все они для якута жизненно важны. Также известно, что если в сознании субъекта нет слов характеризующих оттенки какого-либо явления, то субъект эти оттенки не осознаёт, не воспринимает. Житель средней полосы России не способен воспринимать снег так как якут. Для понимания субъектом себя и других тоже чрезвычайно важно осознавать с чем имеешь дело: с Качествами, Действиями или Состояниями. Ведь, например, только осознавая свои Состояния субъект может ними управлять.

Учитывая вышеизложенное, во всех «Классификациях…» термины могут встречаться в разных формах, с разными окончаниями и располагаются они в зависимости от приводимых определений.

Некоторые слова многозначны. Поэтому одно и то же слово может входить в разные группы. В каждом таком случае приводится только то определение которое подходит. Например, слово «воля» в зависимости от значения может входить и в Качества, и в Желания, и в Действия, и в Состояния.

Другая особенность русского языка состоит в том что в нём, в отличие от индийской традиции, слов, характеризующих психические, психофизические Состояния и их оттенки, меньше. И мы уже знаем что в некоторых случаях отсутствуют слова которыми можно было бы передать соответствующие Состояния. Приведу пример. Допустим мне нужно передать своё Состояние при слушании музыки. Слова, образованного от «слушания» и передающего соответствующее Состояние, нет. Можно сказать «я слушаю музыку», но слушать и испытывать Состояния при прослушивании разные вещи. Поэтому в русском языке соответствующие Состояния могут передаваться не одним, а несколькими словами. Ещё пример: что нужно добавить для обозначения состояния размышляющего, кроме того что сказать «он размышляет»? – «Он находится в состоянии размышления»? Таких оборотов нет в русском языке. Получается, что не все Состояния могут быть точно переданы. Поскольку в нашей классификации все термины состоят из одного слова, то несмотря на бесконечное разнообразие Состояний с их оттенками, слов означающих Состояния в «Классификации Состояний субъекта» относительно немного.

Глава 5. Как анализировать выражения для закрепления материала

В конце каждой из семи частей (без частей 1, 9) вместо общепринятых «контрольных вопросов» автор предлагает читателю для обдумывания подобранные по теме «Выражения для закрепления материала (афоризмы)». Выражение в данном случае – задача. Не имеет значения согласен или нет читатель с его смыслом. И как в любой задаче есть «дано» (выражение), и на основании собственного опыта для каждого выражения требуется ответить на два вопроса: 1. В чём смысл выражения? 2. В каких случаях выражение употребляется? Или – для каких случаев оно справедливо? (Смысл выражения и то, в каких случаях оно употребляется, – взаимосвязаны). Для каждой части приводятся выражения попроще и посложнее. Автор по собственному опыту знает насколько глубже, яснее усваивается тема при осмыслении афоризмов, чем при дополнительном просмотре материала, когда читателю предлагается ответить на «контрольные вопросы». Варианты ответов автора, не претендующие на «истину в высшей инстанции», приведены в «Приложении».

Поскольку у многих афоризмов отсутствуют уточняющие слова, это расширяет и углубляет их смысл, делает их многозначными, многогранными, обобщающими, универсальными и даёт большую пищу для размышлений. При обдумывании смысла таких афоризмов возникает множество ассоциаций. В то же время каждый афоризм обладает целостностью, внутренним единством, внутренней непротиворечивостью и подходит к конкретным Обстоятельствам. Объяснение смысла афоризма тоже должно быть непротиворечивым, целостным и подходить к приведённым примерам. Для анализа смысла афоризма требуется внимательное прочтение и обдумывание его. Затем к отдельным словам, словосочетаниям, частям, к афоризму в целом нужно задавать точные соответствующие вопросы. Вопросы «подсказываются» самим афоризмом, его структурой, развитием мысли. Затем постараться ответить на заданные вопросы. Затем, осознав смысл, дополнить афоризм недостающими, объясняющими, непротиворечащими словами. И, наконец, проиллюстрировать части и весь афоризм в целом подходящими образами (абстрактными, литературными), случаями из жизни.

Разберём таким образом, например, афоризм-наставление «Не гонись за похвалой, но изо всех сил старайся действовать похвально». После внимательного прочтения и предварительного обдумывания афоризма (наша задача не спорить с ним, а искренне согласившись, постараться понять и объяснить его смысл), разделяем его на две естественные части для анализа. В первой части («Не гонись за похвалой») смотрим значение слова «похвала»: хороший, лестный отзыв о ком-, чём-либо; одобрение. В каких случаях может употребляться похвала? Как психологическая взятка (аванс), лесть за желательные, нужные действия для других, или для делающего. Как психологическая плата за уже сделанное. Вчитываясь и обдумывая первую часть задаём два естественных вопроса: за какой похвалой не гонись?; за чьей похвалой не гонись? Учитывая весь афоризм (со второй частью), находим ответы на эти вопросы: за ложной (вариант – за любой); за чужой (вариант – за любой). Рассматриваем вторую часть («…но изо всех сил старайся действовать похвально») и задаём соответствующие вопросы: зачем стараться действовать похвально?; с чьей точки зрения похвально?; что обозначает «действовать похвально»? Учитывая первую часть, находим ответы на эти вопросы: чтобы заслужить не ложную похвалу (лесть) других, а искреннюю, заслужить общественное признание; со своей, исходя из собственных убеждений; действовать похвально обозначает действовать хорошо, правильно, достойно. Теперь, осознав предварительный смысл афоризма, дополним его недостающими словами. Получим три варианта смысла. 1. «Не гонись за ложной похвалой, но изо всех сил старайся действовать так, чтобы заслужить искреннюю похвалу тех, чьим мнением ты дорожишь». 2. «Не гонись за чужой похвалой, но изо всех сил старайся действовать похвально, исходя из собственных убеждений». 3. «Не стремись ни к своей похвале (собственному удовлетворению), ни к оценке другими твоих действий, а стремись изо всех сил хорошо, правильно, достойно выполнять то что нужно». Первый вариант промежуточный. Он предлагает соразмерять свои поступки с мнением тех кого мы уважаем. Второй вариант более глубокий. Он предлагает соразмерять свои поступки с собственными убеждениями. Третий вариант наиболее точный. Он дополняет второй и говорит о том что целью наших поступков, действий должна быть не похвала, а результат этих действий. Зададим вопрос «Зачем?» к этим трём дополненным вариантам. Ответ для первого варианта ясен из него самого. Но затрачивая усилия и время, добиваясь признания других, мы не даём самореализоваться, развиваться своей натуре. Этот вариант подходит для детей (у них есть образцы – родители, учителя, взрослые), а также для тех кто занимается совместным творчеством (например, актёров). Ответ для второго варианта такой: чтобы добиваться целей соответствующих собственной натуре, чтобы самоудовлетвориться. Ответ для третьего варианта такой: если будешь стремиться к похвале, то и основным результатом деятельности будет похвала; а если будешь стремиться действовать правильно, достойно, то и основным результатом деятельности будет достижение намеченного. Особый оттенок придают слова «изо всех сил». Так нужно добиваться только чего-то важного для себя, на что не жалко всех сил, собственной жизни. Разумеется, это не могут быть похвалы.

А теперь приступим к описанию этого дерева – структуры человека.

Часть 2. Человек

Глава 6. Определение человека

Изучением человека занимаются многие науки, в том числе психология. В настоящее время её определяют как научное исследование поведения и внутренних психических процессов и практическое применение получаемых данных. За свою короткую историю научная психология накопила множество течений, каждое из которых внося частный вклад в понимание человека, даёт в целом спорное, расплывчатое представление о нём. И не отвечает удовлетворительно на вопросы: что собой представляет человек, в чём его сущность, в чём смысл жизни и другие так называемые «вечные» психологические вопросы. Конкретный человек, не находя ответов на свои вопросы в научной психологии, обращается к популярной. Но и в этом море легковесных брошюр и книг быстро разочаровывается. Эта естественная потребность взрослого человека ответить на самые важные для себя вопросы часто удовлетворяется признанием постфактум настоящего положения его в обществе за смысл жизни. Другие пытаются найти ответы в религиозных учениях. Некоторые пытаясь понять себя применяют наркотики. Прикладная психология больше преуспела, и в различных хорошо изученных конкретных обстоятельствах её рекомендации бывают полезны.

Общая психология в изложении многих авторов традиционно описывает следующие разделы: психика, сознание, деятельность, неосознаваемые бессознательные психические процессы, ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, речь, внимание, воля, эмоции, психические состояния, личность, мотивы деятельности личности, способности, темперамент, характер. При этом, например, раздел «темперамент» включает обычно описание четырёх типов темпераментов (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик) по Галену; мало того что это описание было приведено около двух тысяч лет назад и под него не подходит ни один человек, оно даже приблизительно не охватывает темпераменты человека. Не лучше и описание четырёх «конституциональных типов» по Э. Кречмеру, а также концепция темперамента по У. Шелдону и теория темперамента Б. М. Теплова. То же самое с разделом «характер»: от физиогномики и до различных схем конституций, «акцентуаций», типов (Э. Кречмер, К. Леонгард, А. Е. Личко, Э. Фромм). До сих пор не выработаны методы для изучения характера человека. Впрочем, об этом прекрасно осведомлены научные психологи.

Общая психология не даёт классификаций хотя бы основных, наиболее общих категорий из которых состоит психика человека, поэтому не даёт и представления о структуре человека. Наконец, не приводятся в нужном понимании даже эти самые общие категории, а без них цельного представления о человеке получить невозможно. Например, выделяется деятельность как взаимодействие субъекта с миром (акцент делается на её общественном характере), затем отдельно – действие как акт поведения, затем отдельно – процесс как психическое явление и они не объединяются в общую категорию, хотя их суть одна: движение, изменение. Или, например, не рассматривается в полном объёме всё то внешнее по отношению к телу субъекта, что оказывает огромное влияние на него и взаимодействует с ним. Это не только природная среда, другие люди, их формальное и неформальное положение (а ведь это область психологии), но и писаные и неписаные правила, традиции, любая информация. В этих книгах при описании различных поступков совершаемых субъектом, процессов происходящих в нём, не учитывается влияние времени: что предшествует этим поступкам и процессам; что является их причиной; что происходит с субъектом во время совершения Действий; что является следствием совершения Действий. Также ни в одной из них не рассматривается и даже почти не упоминается опыт изучения психологии и психофизиологии в странах Востока (Индия, Китай, Япония), описываются только взгляды учёных из США, Европы и России.

Научные психологи ограничивают представление о человеке. В Качества не включают опыт, Желания ограничивают хотениями, Действия – поступками, речью. Не говорят об особенностях внешнего и внутреннего мира каждого. Не классифицируют большое количество психических и психофизических Качеств, Состояний. «Единого определения функционального состояния, как и психического, нет. Поскольку нет единого определения, то нет и единой классификации».

Приведём два заслуживающих внимания определения человека из словарей: 1. Живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда; 2. Живая система представляющая единство физического и духовного, природного и социального, наследственного и прижизненно приобретённого. Живые системы – суть единства взаимодействий, существующие в среде. Понять их не учитывая среду нельзя, и наоборот.

В этих и других определениях обычно учитываются только Качества человека. В них не хватает полноты, в них ничего не говорится о причинах Действий, об изменениях Качеств и Состояний во времени, и что приводит к таким изменениям. Подразумевается, что раз человек живой, значит действующий, а раз действующий, значит существуют мотивы. И в дальнейшем, насколько возможно, раскрываются некоторые Качества, мотивы и Действия.

Можно было бы дать определение человека раскрывая самыми общими понятиями то что входит в состав физического и психического. И если с физическим всё ясно, то в состав психического включить все заголовки глав общей психологии от психики до характера (см. выше), но как они между собой связаны и что такое, например, сознание опять неизвестно.

В итоге, отсутствие удовлетворительного системного подхода не позволяет составить цельного представления о человеке и не даёт возможности понять себя и других. Цитирую некоторых психологов: «Слово „психология“ в переводе с древнегреческого означает „наука о душе“, но что такое „душа“ мы не знаем».

Вспоминается как герой одноимённой повести Вольтера Микромегас («микро» – малый, «мегас» – большой) – высокоразумное существо гигантских размеров обитающее на Сириусе – посетил Землю. Встретившись с людьми он воспринял их как «разумные атомы» и поинтересовался уровнем их умственного развития. Как оказалось, знания землян были весьма обширными. Поражённый Микромегас спросил: «Поскольку вы обладаете столь обширными знаниями о том что вне вас, вы несомненно должны быть осведомлены о том что внутри вас. Скажите, что такое душа, и как образуются у вас мысли?». Ответы землян оказались столь противоречивыми, нелепыми, примитивными, что Микромегас покатывался со смеху. – Но знаешь ли ты, по крайней мере, что такое материя? – Ещё бы не знать! – ответил человек. – Вот, к примеру, этот камень: он серый и такой-то формы, у него три измерения, он весом и делим. – Ну, хорошо! Этот предмет кажется тебе весомым, делимым и серым, но что он собой представляет? Ты перечислил некоторые его свойства, но знаешь ли ты в чём его суть? – Нет. – Значит, ты вовсе не знаешь что такое материя.

Для человека желающего узнать себя, понять почему он, например, совершает поступки себе во вред, даже зная об этом, книги по психологии почти бесполезны. Что влияет на его поступки? Внешние условия в которых он находится? Характеристики которыми он обладает? Его хотения, чувства, эмоции, долг? Что является результатом его поступков? Как изменить себя? Как стать лучше? Какие ставить в жизни цели? Как их добиваться? Как взаимодействовать с другими людьми? Как стать счастливым? Кто Я?

Психологии, так же как и другим гуманитарным наукам, по объективным причинам присуща терминологическая нестрогость. Особенно это проявляется в определениях. Если идти от общего к частному (а именно так автор поступал в своих рассуждениях, определениях, классификациях), то не имея удовлетворительного определения человека трудно дать определение важным, сложным, ключевым терминам характеризующим его. Это одна из причин отсутствия на сегодня в психологии конкретных, понятных определений таким понятиям как сознание, состояние, эмоция и другим. Поэтому давая определения автор старался избежать приблизительности и максимально подробно объяснял их значения.

Автор впервые предлагает определение которое полностью характеризует любого живого человека (независимо от пола, национальности, возраста и многого другого) в динамике, изменениях. Каждый человек – это ежемгновенно изменяемые его Качества, Желания, Действия, Состояния и Обстоятельства в которых он находится в их взаимосвязанности (в дальнейшем О, К, Ж, Д, С). Приведём определения О, К, Ж, Д, С человека из соответствующих частей, в которых эти определения объяснены подробно.

Обстоятельства – это всё внешнее по отношению к телу человека. Это не только окружающие люди с их отношениями к субъекту, природная среда, обстановка, среда в которой субъект действует, работает, отдыхает, учреждения, магазины, любые организации которые его обслуживают, условия проживания, условия определяющие положение субъекта, материальные объекты, предметы, вещи, явления, процессы, но и информационная среда, писаные и неписаные законы, правила, теории, идеи, религии, произведения искусства, культура в самом широком смысле – вообще всё что может воздействовать извне на субъекта вкусами, запахами, касаниями, образами, звуками, информацией, любыми другими воздействиями на его тело и сознание, на его Качества, Желания, Действия, Состояния. Обстоятельства – это фактор возмущающий извне тело и сознание субъекта. Обстоятельства для человека обозначают условия в которых он существует в каждый момент времени в виде связей, воздействий на него. (– А если эти воздействия не воспринимаются? – Значит они и не существуют для сознания человека). В тексте эта категория обозначается одним словом с большой буквы: «Обстоятельства».

Качества (суть признаки) – это основная из пяти составляющих (категорий) человека, объединяющая все слова обозначающие тело в полном объёме, всё из чего он состоит в рассматриваемый момент: физические, психические, умственные характеристики в их взаимосвязи и сочетании; характеристики всех органов, всех систем органов и сознания. Также в Качества входит положение его в социуме (семейное, имущественное и т. д.). Качества человека – не только тело, ограниченное оболочкой (кожей) и внутренний мир каждого (непостоянный как непостоянно относительное Я каждого), но и элементы и связи сосредоточенные в мозге, в сознании. Под связями подразумевается связь со всем что окружает человека и его Я, весь опыт (память) – физиологический, психический, совокупный: результат взаимодействия Обстоятельств (внешние условия, условия жизни, окружающие люди, семья, друзья, знакомые, работа, увлечения и т. д.) и сознания; результат взаимодействия тела (внутренних органов, органов восприятия и органов действия) и сознания; результат Действия сознания с самим собой. Связь эта происходит через органы восприятия, Действия, речь, память, сознание. Мы влияем на Обстоятельства и Обстоятельства влияют на нас, тем самым изменяя наше относительное Я. В тексте эта категория обозначается одним словом с большой буквы: «Качества».

Желание – это составляющая (категория) объединяющая все слова обозначающие физические, психические, эмоциональные, умственные побуждения в мозге (в том числе неосознанные). Под спектром понятий Желание подразумевается внутреннее стремление, побуждение, хотение, влечение, намерение. Желание – это не только импульсы как результаты прохождения сигналов от органов восприятия окружающего или от внутренних органов в мозг, говорящие о потребностях, но и выбор между ними. Желания являются непосредственной причиной всех Действий. Не бывает Действий без Желаний, без внутренних побуждений. В тексте эта категория обозначается одним словом с большой буквы: «Желание».

Действие – это составляющая (категория) объединяющая все термины имеющие смысл движения, изменения, процесса в теле и психике. Действие – это следствие Желания, процесс удовлетворения Желания, это проявление Качеств и Состояний, это любое движение, изменение (как Действие, а не как Состояние – результат Действия), любые процессы в теле и психике человека, в том числе в его мозге и сознании. В тексте эта категория обозначается одним словом с большой буквы: «Действие».

С объективной стороны Состояние человека – это сумма Состояний всех участков тела, органов, систем органов (и прежде всего сознания). В полном соответствии с пентаграммой человека и с учётом всего вышесказанного – это текущая ежемгновенно изменяемая совокупность (положение, срез) всех Качеств, Желаний, Действий человека и Обстоятельств в которых он находится в их взаимосвязи на момент рассмотрения. Или применяя буддийскую формулу к пентаграмме по отношению к Состояниям можно утверждать, что в зависимости от Качеств, Желаний, Действий человека и Обстоятельств в которых он находится, возникают соответствующие Состояния. Субъективно Состояние человека – это Состояние Я отождествляемого с помощью внимания (курсора, сканера) с любым участком тела, с любой его частью или с телом (сознанием) в целом. В тексте эта категория обозначается одним словом с большой буквы: «Состояние».

Продолжим. Если Качества, Желания, Действия, Состояния являются составляющими характеристиками каждого, то Обстоятельства являются внешней характеристикой по отношению к человеку. Но настолько тесно взаимодействие каждого с Обстоятельствами, что не рассматривать их, говоря о человеке, невозможно. Достаточно сказать что мы одним своим присутствием изменяем Обстоятельства, а о влиянии Обстоятельств на человека говорит хотя бы тот факт что любое восприятие окружающего мгновенно запоминается и становится опытом, дополняя Качества человека (внешнее переходит во внутреннее). Люди непрерывно взаимодействуют со средой, понять их, не учитывая среду, нельзя. И наоборот.

Как классифицировать О, К, Ж, Д, С по внешней и внутренней направленности? Обстоятельства – это всё только внешнее по отношению к телу субъекта. Качества, Желания, Действия, Состояния – внутреннее. Воздействия О на человека проявляются в нём в виде изменений К, Ж, Д, С. Ж и Д могут быть направленными как наружу так и внутрь тела. К и С могут иметь внешние и внутренние проявления по отношению к телу.

Итак, по мнению автора, любой живой человек (ребёнок, старик, мужчина, женщина, здоровый, больной) в любой момент времени – это взаимосвязанность его Качеств, Желаний, Действий, Состояний и Обстоятельств в которых он находится. То есть в каждый момент времени у каждого человека присутствуют все пять составляющих: О, К, Ж, Д и С. Ещё точнее: нет ни одного живого человека у которого в любой момент его жизни не было хотя бы одной из этих составляющих; и нет ни одного живого человека у которого в любой момент его жизни появилась бы ещё хоть одна составляющая кроме О, К, Ж, Д и С. (Мгновение всегда одно и у каждого все ежемгновенно изменяемые составляющие индивидуальны и не повторяются). Чтобы в этом убедиться автор предлагает читателю найти хотя бы одну какую-либо дополнительную составляющую человека не входящую в указанные выше. А также предложить хоть один миг жизни любого живого человека у которого не было бы хотя бы одной из пяти указанных выше составляющих. Разумеется, попытаться проделать это стоит только после ознакомления с определениями пяти составляющих человека.

Почему этих составляющих пять? Прежде всего потому что эти наиболее общие характеристики охватывают любого живого человека полностью. Чтобы понять их взаимосвязанность рассмотрим Действие. Из определения Действия ясно что это не только поступок, движение тела, но и любое движение в теле и сознании человека. Далее, ни одно Действие субъекта не может совершаться без начального импульса, а этот импульс, по мнению автора, относится к составляющей Желание (каждый человек предваряет свои Действия Желаниями, стремлениями). Также ни одно Действие субъекта не может совершаться без средств, без того чем оно совершается, а средства (тело как инструмент, соответствующие способности, знания, опыт) относятся к составляющей Качества, без которой тоже не обойтись (каждый человек обладает средствами для совершения Действий – Качествами). Затем, любое Действие совершается при каких-то обстоятельствах, в какой-то среде, любой живой человек всегда находится в каких-то условиях, поскольку тело его материально и занимает в окружающем пространстве определённое место. Это составляющая – Обстоятельства, она охватывает всё внешнее по отношению к телу, включая природную среду, других людей и даже любую информацию (то есть каждый человек: всегда находится в условиях в которых совершаются Действия и удовлетворяются Желания, стремления – Обстоятельства). Без составляющей Действие тоже не обойтись. Ведь в любом живом человеке, даже если он спит или находится в бессознательном состоянии, совершается множество процессов, в том числе в сознании, которые автор относит к составляющей Действие (каждый человек ежемгновенно совершает Действия). И, наконец, результат Действия. Несмотря на то что результатом Действия являются изменения и Обстоятельств, и Качеств, и Желаний, главным результатом для человека автор считает изменение Состояния (каждый человек испытывает результат Действий – прежде всего изменение Состояний). Итак, всегда есть непосредственная причина Действия – Ж, всегда есть условия при которых совершается Действие – О, всегда есть средства совершения Действия – К, всегда есть собственно Действие и всегда есть результат Действия – С, вот почему их пять (их не может быть меньше, и их не может быть больше).

Следовательно, наличие у каждого человека всех пяти составляющих в каждый момент времени говорит о полноте условий для жизни. Действительно, любой человек всегда находится в Обстоятельствах, всегда обладает Качествами, всегда испытывает и выбирает Желания, всегда совершает Действия и всегда переживает Состояния. А ведь больше ничего не нужно для жизни. Каждый человек самодостаточен. Цельная натура – когда Ж, Д соответствуют целям. Разумеется, частные проявления всех указанных составляющих у каждого человека свои, присущие только ему. Также понятно что все они у каждого человека ежемгновенно меняются.

В каждой из этих составляющих есть медленно изменяющиеся (инерционные, более постоянные) и мгновенно изменяющиеся факторы. В Обстоятельствах – это постоянное окружение (родственники, друзья, работа, квартира), и, например, погода, звонок по телефону. В Качествах – это то что характеризует нас как личность и медленно изменяется если не происходит травм (физических, психических, умственных), и, например, давление крови, восприимчивость, содержание памяти. В Желаниях – это стремления, долговременные цели и желания, и сиюминутные желания. Действия тоже бывают долговременные и кратковременные. В Состояниях – это, например, тяжёлая болезнь, и сиюминутное возбуждение. Важно отметить что долговременные и кратковременные факторы существуют одновременно и определяются наблюдением и анализом. Строго говоря, все пять составляющих состоят из мгновений, но «длится» только Действие. Это непрерывное течение – психологическое. «Непрерывное течение» Действиям создаёт сознание. Мы созданы так что должны следить за своими, чужими Действиями, за изменениями Обстоятельств, связывая мгновения в последовательности. Как только мы перестанем следить, хотя это невозможно, мы погибнем. Нам ведь постоянно нужна обратная связь: мы должны знать результаты Действий, при необходимости вносить изменения на основании изменений предыдущих мгновений. Мы совершаем Действия последовательно, даже если совершаем несколько Действий одновременно, всё равно каждое из них состоит из последовательных мгновений.

Мозг каждого и его структура так же индивидуальны как и сам человек. Мозг человека наполняется впечатлениями (внешними и внутренними). Элемент случайности заложен в воздействии на нас Обстоятельств (среды или других людей). Тогда на новые воздействия (изменяется составляющая «О») возникают соответствующие реакции. Имея цели (осознанные или неосознанные) мы (К) при этих О стремимся (Ж) добиваться (Д) своего (С), следуем своей природе.

Отвлечёмся. Влияние Обстоятельств в детстве чрезвычайно важно. Например, если ребёнок живёт со зверями несколько лет (Маугли) его уже никогда не сделать человеком. Со временем после того как человек сформировался (сформировалась и его структура мозга) Обстоятельства играют меньшую роль в его развитии. Хотя, если человек проведёт в тюрьме несколько лет ему, конечно, нужно время чтобы приспособиться к нормальным условиям (если он этого захочет). Вопрос. Что наследует ребёнок? То с чем он рождается? А психические, умственные Качества? В какой степени они наследуются, а в какой приобретаются, развиваются? Ответ. Они наследуются как возможность развития. Но если возможность в детстве была упущена, то с возрастом очень трудно или даже невозможно развить задатки Качеств полученных при рождении. Ребёнок развивается в соответствии с Обстоятельствами, условиями, средой. Затем он может сам себя развить. (Саморазвитие, самовоспитание).

Хотел бы обратить внимание читателя на два крайних взгляда на суть человека, распространённых не только у художественных натур: человек – это животное, зверь, и человек – это бог. Они ошибочны, так как человек не животное поскольку обладает сознанием (пусть даже в отдельных случаях малоразвитым) и является членом социума, и человек не бог поскольку обладает телом. Эти ошибочные взгляды не только дают неверное представление о других людях, но в отношении себя ведут к заблуждениям, неконтролируемым поступкам (создающим проблемы во взаимоотношениях с другими), соматическим и психическим нарушениям, заболеваниям и преждевременной смерти. Нельзя игнорировать телесные потребности в угоду духовным, и нельзя не заботиться о своём внутреннем мире, психике впадая в другую крайность.

Для устранения путаницы, поскольку слово «человек» употреблялось бы слишком часто вызывая трудности в понимании, автор будет пользоваться повсеместно понятием «субъект» вместо понятия «человек». Субъект – это отдельный человек, индивид, как правило взрослый, главный герой этой книги.

Глава 7. Пентаграмма субъекта

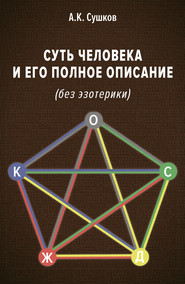

Отобразим взаимосвязанность О, К, Ж, Д, С в виде пентаграммы.

(На цветной пентаграмме, изображённой на обложке книги, взаимная связь между каждыми двумя составляющими субъекта наглядно показана двумя полосами разного цвета).

Каждая из этих составляющих связана с остальными четырьмя. Для понимания взаимосвязанности было бы заманчиво выбрать одну составляющую и рассмотреть её влияние на другую, абстрагируясь от остальных, или рассмотреть последовательно все взаимовлияния двух, трёх, четырёх составляющих, тоже абстрагируясь от остальных. Например, можно рассмотреть О и К во взаимодействии без учёта Ж, Д, С. Но мы уже знаем что невозможно ни появление, ни исчезновение, ни проявление ни одного К без Д. И любое Д всегда вызывается его причиной – Ж. Итак, все составляющие настолько взаимосвязаны, что такое искусственное рассмотрение, без учёта остальных не менее важных составляющих, необъективно. Можно даже утверждать что в каждой из них скрыты четыре остальных. Поэтому мы будем рассматривать пентаграмму со стороны каждой составляющей поочерёдно во взаимодействии с остальными четырьмя. Но прежде рассмотрим всю пентаграмму во взаимосвязи её составляющих.

Они не равнозначны. Возмущающих составляющих две: О (внешнее – среда, другие люди) и Ж (внутреннее). Действительно, при изменении О или Ж изменяются и остальные составляющие. О и Ж можно считать необусловленными. Остальные (К, Д и С) – обусловлены. Значит, если нам известны четыре из пяти составляющих человека величины (включая необусловленные О и Ж), то пятая, обусловленная, определяется по четырём известным. Применяя буддийскую формулу «В зависимости от… возникают…» можем сформулировать: «В зависимости от О, Ж, Д, С возникают К», «В зависимости от О, К, Ж, С возникают Д», «В зависимости от О, К, Ж, Д возникают С». Это очень важный вывод, он позволяет понять: что делает нас такими, как и почему изменяются наши К; от чего зависят наши С, самочувствие и как его улучшить; что влияет на наши поступки и почему мы поступаем так, а не иначе.

Знание пентаграммы может дать ответы на важные вопросы. Например, мы хотим изменить наше самочувствие (С). Зная что С возникают в зависимости от О, К, Ж, Д мы понимаем что при данных О и К нужно изменить Ж и Д. Или, например, кто-либо хотел бы стать сильнее, выносливее, то есть изменить свои К. Если О не позволяют, то ему нужно к ним приспособиться или изменить их. Затем мотивация (Ж) должна быть достаточно сильной чтобы продумать и начать регулярные занятия (Д) учитывая свои С. Затем занятия приносят результат (начинают изменяться К) усиливающий мотивацию, которая заставляет продолжать занятия переходящие постепенно из трудных (или даже неприятных) в привычные, а затем и необходимые. Критик: – Но очень многие начинают и бросают. – Как правило им не хватает твёрдости, способности преодолевать трудности. – Так ведь субъект и хочет приобрести такие Качества. – Значит нужно усилить мотивацию и начать с малого. Кому-то понадобится снова всё обдумать и сильнее убедить себя, кто-то будет брать пример с других.

Пентаграмму можно рассматривать и частично. Например, при данных О и К (основные составляющие которых являются долговременными, то есть не изменяются быстро) нам нужно изменить С. Из треугольника Ж, Д, С пентаграммы понятно что Состояние мы можем изменить с помощью Ж и Д.

Несмотря на то что даже теоретически понимание пентаграммы конкретного субъекта чрезвычайно сложно, поскольку у каждой из этих характеристик есть множество составляющих (иерархия и сила воздействия которых на сознание не определена), всё же практически многие люди довольно успешно проживают свою жизнь и правильно понимают других.

Пентаграмма не только у всех всегда разная, но даже у одного человека никогда не повторяется. Каждый человек характеризуется своими взаимосвязанными О, К, Ж, Д, С и изменения их тоже индивидуальны. Поэтому, например, одни и те же Желания у разных людей приводят к разным Действиям, а одни и те же Действия у разных людей приводят к разным последствиям. В то же время не одинаковые Действия у разных людей приводят к одним и тем же Желаниям. Важно что взаимные связи О, К, Ж, Д, С есть всегда для каждого человека.

Теперь обсудим что же является причинами О, причинами К, причинами Ж, причинами Д, причинами С. О изменяются ежемгновенно в силу непрерывного движения материи, процессов происходящих в природе, в окружающей среде и в силу действий других людей и субъекта (К, С не могут непосредственно изменить О). Только небольшую часть О окружающих его воспринимает субъект и то в том случае если его внимание направлено наружу тела. Если внимание субъекта направлено внутрь тела и он сосредоточен на внутренних процессах, например, обдумывает решение задачи, он может не воспринимать окружающей среды. Итак, О изменяются параллельно с изменениями К, Ж, Д, С субъекта независимо от того воспринимает их субъект или нет. От чего зависят О текущего времени? От О, Д в предыдущий момент. Напомним читателю что под О понимаются не только всё внешнее (по отношению к субъекту) как результат процессов в окружающей среде и действий других людей, но и сами эти процессы и действия. Влияниями, воздействиями О на субъекта являются восприятия, результаты любых процессов восприятия, в том числе вкусы, запахи, касания, образы, звуки, любая информация.