скачать книгу бесплатно

Непосредственными причинами Ж могут быть О (даже восприятия звуков, касаний не происходит без участия Ж), или более сильные импульсы от различных органов (при автоматических неосознанных бессознательных Ж), или хотения (сознательный, не обязательно ментальный выбор). Например, у нас при взгляде на продукты в прилавке магазина появляется Желание что-либо купить. Цепочка такая: вначале появляется Желание и осуществляется его выбор для того чтобы посмотреть на продукты в прилавке (Ж), момент выбора не заметен, но он существует; затем совершается собственно взгляд и происходят процессы в сознании (Д), результатом которых является Желание что-либо купить. Но опосредованными причинами изменений Ж могут быть: те же О; К (субъект может желать избавиться от данных ему К, или закрепить присущие ему К, или приобрести новые К); предыдущие Ж (предыдущий выбор Ж влияет на последующий); Д (они могут вызвать Желания продолжить соответствующие Д, или прекратить их, или перейти к другим Д); С (любые С вызывают Ж продлить эти С, или прекратить их, или испытать новые С). Например, чувство долга, привычка (К), или болезнь (С) влияют на выбор (Ж) заставляя субъекта совершать соответствующие Д. Насколько независимы Ж? Они зависят в том числе от величины импульса. Выбор бессознательный всегда происходит в пользу той характеристики чей импульс представлен в сознании сильнее.

Несмотря на то что непосредственными причинами Д всегда являются Ж (мы уже знаем что ни одно Д не совершается без Ж), рассмотрим что же приводит к выбору Ж, а следовательно – к выбору Д. Причинами Д влияющими на выбор Ж могут быть: О (внешние приказы в явной или скрытой форме, воздействие внешних условий, явлений, воздействие людей тоже могут привести к Д); К (привычки, сложившиеся стереотипы в сознании, опыт, долг, обязанности могут привести к Д); Д предыдущие (например, восприятия); С (мгновенные неконтролируемые состояния, например, аффект, белая горячка, страх, гнев, безудержная радость, страсть могут привести к Д).

Непосредственными причинами К, изменений К всегда являются Д (прежде всего восприятия, но и регулярные однообразные Д на работе, дома приводят к становлению, изменению соответствующих К) или О (при физической травме). Но опосредованными причинами изменений К могут быть: те же О (они формируют соответствующие К, например, тюрьма, армия, стойкие постоянные воздействия извне, положение в семье, на работе); Ж (они являются необходимым толчком для формирования скрытых, существующих в виде возможностей К, они направляют Д); К предыдущие (например, предыдущий опыт, или осознание, понимание себя – одно из важнейших Качеств); С (например, длительные, тяжёлые заболевания могут привести к формированию соответствующих К). Некоторые К субъекта (звание, должность) могут быть изменены изменениями О, в том числе действиями других людей.

Непосредственными причинами С, изменений С, также как и К, всегда являются Д и О (тоже только при физической травме). Но опосредованными причинами изменений С могут быть: те же О (природная среда, окружающая обстановка, другие люди, внешние воздействия могут легко влиять на наши С); К (например, заболевание какого-либо органа вызывает изменение С на болезненное, угнетённое); Ж (они приводят к Состоянию хотения, особого рода возбуждения); Д (они приводят к Состоянию активности, сосредоточенности, возбуждения и т. д.); С предыдущие (без их учёта нельзя делать выводы о С текущих). Хотя любое изменение Качеств влечёт за собой изменение Состояний, Качества не являются непосредственными причинами изменений Состояний, ими являются Действия.

Далее рассмотрим как влияет каждая из этих характеристик на остальные четыре. Обстоятельства не воздействуют на Действия непосредственно, без Желаний. Обстоятельства также не воздействуют непосредственно на Качества и Состояния (кроме физической травмы), поскольку любое воздействие должно быть воспринято (а это уже Действия). Обстоятельства воздействуют непосредственно только на Желания. Качества и Состояния непосредственно влияют только на Желания, поскольку без проявления невозможно влияние, а проявление любых Качеств и Состояний – это Действия. Желания непосредственно влияют только на Действия. Действия непосредственно влияют на Обстоятельства (изменить Обстоятельства мы можем только с помощью Действий), Качества, Состояния и Желания.

Итак, сформулируем два постулата. Первый: ни одно Действие (физическое, психическое, ментальное) не совершается без Желания (сознательного или бессознательного, мотивированного или немотивированного, осознанного или неосознанного, привычного, автоматического или непривычного). Второй: изменить Качества и Состояния можно только Действиями, за исключением одного случая когда Обстоятельствами (внешнее) непосредственно наносится телу физическая травма.

Продолжим. А можем ли мы изменить такую не обусловленную характеристику как О? Можем ли мы влиять на О? Да, но только в той степени в которой О зависят от наших К, Ж, Д и С. Например, вы хотите что-либо изменить на работе. Но это изменение, допустим, зависит не только от вас, но и от вашего руководителя. Вы собираетесь обсудить с ним эти изменения, но ведь решение принимает он. Или, например, вы можете сменить место работы, но и в этом случае вы ограничены известными пределами.

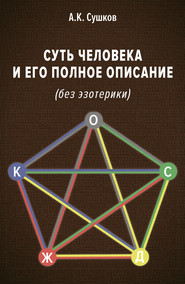

Поскольку мы уже знаем что от наших Ж зависят Д (не все Ж приводят к Д, а только те которые выбираются), то как нам научиться желать того что нам кажется нужным, полезным, правильным? Можем ли мы изменять наши Ж? Из пентаграммы видно что все пять составляющих взаимосвязаны и значит Желания мы можем формировать с помощью О, К, Д и С. Разумеется, при этом необходимо захотеть иметь такие Ж. Желание иметь какие-либо Желания существует (см. «Классификацию Желаний субъекта»).

Вопрос. Какие из пяти составляющих могут проявляться? Ответ. Проявление Обстоятельств (непроявленные Обстоятельства для нас не существуют) – это действия Обстоятельств. Проявление Качеств, Желаний, Состояний субъекта – это тоже Действие. Действия субъекта имеющие внешние изменения, разумеется, всегда проявляются. Действия имеющие только внутренние изменения субъекта проявляются внутри тела и не проявляются вне его. То есть любое Действие – это всегда изменение, проявление, процесс. И любое проявление – это всегда Действие.

Важно отметить, что изменение Желаний, изменение Качеств, изменение Состояний – это не Действие, это результат, следствие Действий. Состояние субъекта сопровождает любое его Действие (известно что таламус отправляет импульсы в кору головного мозга связывая ощущения с эмоциями).

Для более подробного и глубокого понимания взаимосвязей между составляющими пентаграммы рассмотрим изменение их во времени.

Глава 8. Изменения Обстоятельств, Качеств, Состояний, Желаний, Действий субъекта во времени

В каждый момент времени субъект уже имеет взаимосвязанные О, К, С, Ж, Д. Затем в следующий момент в результате Действий: изменяются О (как результат процессов происходящих в окружающей среде, Действий других людей и Действий субъекта, имеющих внешние проявления, изменяющих О); изменяются К и С (тоже как результат предыдущих Д); появляются новые Ж (тоже как результат предыдущих Д и в силу внутренних процессов); одновременно происходят новые Д. Получается новое неустойчивое сочетание О, К, С, Ж, Д которое тут же переходит в следующее. Если обозначить О, К, С, Ж, Д кого-либо в момент времени Т1 – Ч1, в момент времени Т2 – Ч2 и т. д., то жизнь каждого человека есть цепочка Ч1 ? Ч2 ? Ч3 ? Ч4…, то есть изменение его взаимосвязанных О, К, С, Ж, Д. Субъект меняется ежемгновенно, также ежемгновенно меняются его составляющие О, К, С, Ж, Д в соответствии с причинно-следственным законом: текущие О, К, С, Ж, Д соответствуют предыдущим О, К, С, Ж, Д, а будущие О, К, С, Ж, Д – настоящим. Побуждающими факторами к изменениям О, К, С, Ж, Д следующего мгновения являются О, К, С, Ж настоящего мгновения. Изменяют О, К, С, Ж только Д субъекта, происходящие вне и внутри тела.

Теперь об изменениях Качеств, Состояний, Желаний субъекта. Они под воздействием Обстоятельств и Действий изменяются параллельно, одновременно. В каждое мгновение К и С являются результатами Д. Если можно так выразиться, на К и С время не расходуется. «Изменение» К и С употребляется в значении «состояния» (результата Д, а не процесса). На Ж (неосознанные или осознанные) время тоже не расходуется. В каждое мгновение из представленных Ж происходит выбор конкретного Ж сознательно или бессознательно. Выбор Ж это не Д, выбор Ж входит в Ж. Одновременно с выбором (а это суть любого Ж), в то же мгновение начинается Д.

Время расходуется только на Действия субъекта (движения, процессы, «изменения» в значении «действия») и на движения, процессы, изменения, Действия происходящие в окружающей среде.

От чего зависят К и С в текущий момент времени? От О, К, С, Ж, Д в предыдущий момент; от О в текущий и К, С в предыдущий момент (только при физической травме). От чего зависит выбор Ж в текущий момент времени? Ж в текущий момент зависят от К, С в текущий момент и от О, К, С, Ж, Д в предыдущий момент. От чего зависят Д в текущий момент времени? От Ж в текущий момент времени, при этом Д соответствует О в предыдущий момент и К, С в текущий момент времени.

Насколько мы свободны в выборе? Выбор есть всегда. Но чем более стеснены О, чем беднее наш внутренний мир, тем меньше у нас возможностей, вариантов выбора. Своими настоящими Действиями мы задаём возможность выбора последующих Действий. Но совершенно не определён (не фатален) выбор Действий в будущем (Ж), так как не известно какими будут на тот момент О, К, С.

Поговорим подробней о выборе Ж и, следовательно, Д. Когда мы углублены в свой внутренний мир мы можем не воспринимать окружающее. Например, звуковые волны попадая во внешнее ухо, воздействуют на мембрану, затем среднее, внутреннее ухо, наконец по цепочке преобразуются и попадают в ту часть мозга, сознания которая отвечает за звуковые восприятия. Но если мы сосредоточены на чём-то другом, то можем не воспринимать звуки. Некоторые психологи считают что всё дело во внимании: если внимание будет направлено на соответствующий участок мозга, то мы будем воспринимать звуки. Но внимание – не самоуправляемая способность человека. Что же внутри нас управляет нашим вниманием? Далее. Всё что вне тела человека, весь окружающий нас реальный мир подчиняется материальным, естественным законам. Следовательно, как бы ни были сложны и многообразны процессы происходящие в природных явлениях, окружающем, они обусловлены. То же самое можно утверждать и в отношении тела человека, включая его сознание. Физиологические и психические процессы подчинены тем же материальным законам. А если предположить что внимание зависит от величины воспринимаемого сигнала или других факторов, то получается что и внутри человека всё подчинено тем же материальным законам, и прежде всего причинно-следственному. Да, мы не можем просчитать поведение конкретного человека из-за огромного количества ежемгновенно изменяющихся факторов. Но нас интересует принципиальная сторона – свободен ли человек в своём выборе? Если и вне, и внутри нас всё обусловлено, значит свободы выбора нет? Но этому выводу противится всё наше сознание. (И по индийской традиции, считается что у каждого человека всегда есть выбор). Выбор есть, Желания наши не обусловлены и именно они его осуществляют. Желание может быть немотивированным, неосознанным, но без него невозможно даже такое тонкое Действие как переключение, или удержание, или концентрация внимания. Внимание направляется нашим относительным Я (бессознательным или сознательным) либо непосредственно через Желание (например, интерес), либо опосредованно Обстоятельствами (например, громкие звуки), Качествами (например, долг, обязанность), Действиями (например, слежение за процессом), Состояниями (например, страх) через Желание.

Если бы О зависели только от субъекта, то в каждое мгновение О соответствовали бы К, С, Ж, Д того же мгновения. Но поскольку О меняются главным образом независимо от субъекта, а от изменения окружающей среды, других людей, то К, С, Ж, Д каждого мгновения соответствуют О предыдущего мгновения. Потому что текущие О не воспринимаются в текущий момент (ведь восприятие – это процесс происходящий во времени), они воспринимаются в последующий момент.

Приведу пример. Я отвлёкся от книги и посмотрел в окно (от моего сознания ускользнуло соответствующее этому взгляду Желание), а это уже Действие, результатом которого явилось незначительное изменение моего Качества (ведь моё Желание посмотреть, взгляд как Действие и образ который я увидел в окне стали содержимым моей памяти) и моего Состояния (оно тоже незначительно изменилось). При этом сохранилась преемственность мысли которую я хотел написать. А если бы эта мысль не сохранилась в памяти? Но ведь Желание выразить мысль сохранилось и значит я смогу её выразить пусть и другими словами.

Другой пример. Пошёл дождь (изменились О), при этих К и С у субъекта мгновенно сработала неосознанная команда воспринять (а это Ж) глазами, ушами, кожей капли дождя, в следующее мгновение произошло восприятие (а это Д) дождя в сознании (момент фиксации в сознании и есть момент восприятия), одновременно с восприятием изменились К (поскольку это восприятие стало содержанием памяти) и С (как совокупность К).

Следующий пример. Субъект захотел переставить стул. При этих О, К, С он сделал выбор (Ж) и одновременно начал переставлять стул (Д). В следующее мгновение, одновременно с изменением Д, незначительно изменились О (в результате изменений положений тела субъекта и стула, а также в результате изменений окружающей среды), К (в результате движений тела, а также бессознательных процессов происходящих в теле и процессов происходящих в сознании: слежение зрением за движением тела и стула, изменение содержимого памяти), С (как совокупность К) и Ж с учётом изменений. В то же мгновение одновременно с изменением Ж и новым выбором продолжилось Д и т. д.

Ещё один пример. Субъект включил радиоприёмник чтобы послушать новости. Рассмотрим взаимодействие О, К, С, Ж, Д с этого момента. Субъект обладает определёнными К и С при этих О. Изменились О (по приёмнику передают новости), субъект направил своё внимание на произносимые новости (Ж), начал воспринимать информацию (Д), изменились К (в частности содержание памяти), С (как результат восприятия) и далее изменились Ж предшествующие продолжающемуся восприятию (Д) и т. д.

Отобразим все возможные варианты изменений О, К, С, Ж, Д субъекта во времени с помощью небольших схем. Их пять (см. ниже). В первом О воздействуют на субъекта и субъект воздействует на О. Во втором сознание субъекта сосредоточено на внутреннем мире и не воспринимает О, а изменения К, С, Ж, Д не имеют внешних проявлений (О изменяются параллельно внутренним изменениям субъекта). В третьем О непосредственно воздействуют на тело субъекта травмируя его (О предшествовавшие травме сознанием не воспринимаются и мгновение травмы при уже изменённых К и С воспринимается сознанием на мгновение позже). В четвёртом субъект совершает телом автоматические действия изменяя О, например, идёт, но О не влияют на его сознание поскольку субъект находится в своём внутреннем мире и не воспринимает их. В пятом О воздействуют только на сознание субъекта (субъект только воспринимает, например, музыку), тело остаётся практически неподвижным и не изменяет О.

Комментарий к схемам. Момент времени Т2 – следующий за моментом времени Т1, момент времени ТЗ – следующий за моментом времени Т2. Во всех пяти схемах О, К, С, Ж, Д употребляются во множественном числе. Это значит что на субъекта одновременно воздействует множество Обстоятельств, он всегда обладает множеством Качеств, всегда переживает множество Состояний, ежемгновенно испытывает и выбирает множество неосознанных и осознанных Желаний (при этом только одно ментальное) и ежемгновенно совершает множество осознанных и неосознанных Действий (при этом только одно ментальное, поскольку неконтролируемые, инерционные, продолжающиеся процессы в сознании как результат поиска ответов на прежние вопросы и размышления в данном случае не учитываются). Не будем забывать что в каждой из пяти схем одновременно с движениями тела, наряду с процессами происходящими в сознании, в теле происходит множество внутренних бессознательных автоматических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность организма (они происходят по схеме № 2). Во всех схемах, в К, С, Ж, Д не выделяются отдельно тело и сознание субъекта. Стрелки – суть связи, соответствия и переходы во времени, например, 01 ? 02. Линии соединяющие О, К, С и Ж между собой обозначают соответствия между ними (Качества и Состояния соответствуют Обстоятельствам, а Желания выбираются при этих Качествах и Состояниях в соответствии с Обстоятельствами). Линии соединяющие О, К, С и Ж с Д тоже обозначают соответствия (Действия совершаются по выбору Желаний при этих Качествах и Состояниях в соответствии с Обстоятельствами).

В первом случае О воздействуют на субъекта (он их воспринимает) и субъект изменяет О (фигурная скобка охватывает все пять составляющих). При этих 01, К1, С1 возникают Ж1 (производится выбор) и одновременно с выбором совершаются Д1 изменяющие все характеристики 01, К1, С1, Ж1 на 02, К2, С2, Ж2 (02 изменяется не только от Д1 субъекта, но главным образом от 01) – это момент времени Т2. Одновременно с Ж2 (при этих 02, К2, С2) совершаются Д2 изменяющие все характеристики 02, К2, С2, Ж2 на 03, КЗ, СЗ, ЖЗ (03 изменяется не только от Д2, но главным образом от 02) – это момент времени ТЗ. И так далее. Хотя в каждый момент времени существуют все составляющие, но К, С, Ж, Д настоящего момента соответствуют О предыдущего момента, поскольку О настоящего момента ещё не восприняты (восприятие – процесс длящийся во времени). Поэтому связь 01 с К1, С1, Ж1, Д1 отсутствует, а есть связь 01 с К2, С2, Ж2, Д2, когда восприятие 01 (Обстоятельств в момент времени Т1) уже произошло. Другими словами К2, С2, Ж2, Д2 соответствуют 01, а КЗ, СЗ, ЖЗ, ДЗ соответствуют 02.

Во втором случае субъект сосредоточен на внутреннем мире, его сознание не воспринимает О и изменения К, С, Ж, Д субъекта не имеют внешних проявлений (Д не изменяют О), а О изменяются параллельно внутренним изменениям, что отмечено скобками – (О). Связи (стрелки) между (01) и К2, С2, Ж2, Д2, а также между (02) и КЗ, СЗ, ЖЗ, ДЗ отсутствуют.

В третьем случае, при физической травме (например, субъект не заметил приближающегося автомобиля и в результате наезда ему сломали ногу – момент времени Т1), О воздействуют на К и С субъекта непосредственно, изменяя их на К1 и С1. Ж1 (выбор Ж и соответственно выбор Д) определяется теми О, К, С которые не учитывают наезжающего автомобиля и последствий наезда, мгновение травмы при уже изменённых К1 и С1 воспринимается сознанием на мгновение позже (Т2). Субъект не замечает (Д) приближающегося автомобиля и у него отсутствует предшествующее этому восприятию Ж, а К и С уже изменяются на К1 и С1. Здесь зафиксирован момент когда не произошло восприятие и осознание случившегося, а травма уже изменила К и С субъекта. В соответствии с Ж1 субъект должен был бы сделать шаг, но он не может его сделать поскольку у него сломана нога, что отмечено скобками (Д1). (Команда на то чтобы сделать шаг, как Действие сознания, здесь не рассматривается). И только в следующее мгновение изменяются 01, К1, С1, Ж1, (Д1) на 02, К2, С2, Ж2, Д2. Эти изменения происходят только под воздействием 01, без участия (Д1). Одновременно с Ж2 совершаются Д2 изменяющие все характеристики 02, К2, С2, Ж2 на 03, КЗ, СЗ, ЖЗ (03 изменяется не только от Д2, но главным образом от 02, это момент времени ТЗ).

В четвёртом случае О не воспринимаются субъектом (он сосредоточен на своём внутреннем мире); при этом субъект изменяет О автоматическими движениями тела и изменяет К, С, Ж, Д теми же автоматическими движениями тела и процессами происходящими в сознании. (02) изменяются главным образом под воздействием (01); (03) изменяются соответственно под воздействием (02).

В пятом случае О воздействуют только на сознание субъекта (субъект только воспринимает, например, музыку), тело субъекта остаётся практически неподвижным и Д не изменяет О. Д1 изменяет К1, С1, Ж1 на К2, С2, Ж2. Д2 изменяет К2, С2, Ж2 на КЗ, СЗ, ЖЗ. И т. д.

Важно отметить что мы не можем воздействовать на Обстоятельства, в том числе на материальные объекты и сознания других людей, только сознанием, без участия тела.

Мы рассмотрели все возможные варианты изменений О, К, Ж, Д, С субъекта во времени, где единицей времени был момент, мгновение. Долговременные изменения происходят по этим же схемам.

Глава 9. Внешний и внутренний мир субъекта

Мы уже знаем что каждый субъект всегда находится в Обстоятельствах (см. часть 3 «Обстоятельства по отношению к субъекту»), то есть во внешнем, по отношению к телу, мире. Субъект – не только тело, ограниченное оболочкой (кожей), но и психика (ежемгновенно изменяющийся внутренний мир с элементами и связями между элементами сосредоточенными в сознании и бессознательном). Элемент – это любая элементарная информация полученная от органов восприятия, органов действия, от сознания как способности воспринимать ментальную информацию через слух, зрение, от органов тела, а также элементарная информация полученная в результате процессов происходящих внутри сознания.

Внутренний мир формируется субъектом при взаимодействии с внешним, с Обстоятельствами. Желания, ощущения, восприятия, представления, мысли, эмоции, чувства, речь, впечатления, переживания формируют элементы и связи в сознании и бессознательном. Одновременно с наполнением сознания в результате взаимодействия с внешним миром производится огромная внутренняя работа, когда субъект внутри своего сознания отвлекаясь от внешнего мира (не воспринимая его) может вспоминать прошедшее (в образах, звуках, цветах, касаниях, запахах, вкусах, движениях – так как оно было воспринято), прогнозировать, моделировать будущее, решать ментальные задачи и, наконец, творить. То есть субъект может в своем сознании без восприятия внешнего мира прокладывать новые элементы и новые связи между существующими и новыми элементами, создавая всё более наполненную, более разветвлённую, более сложную структуру. Необходимо отметить, что всё что происходит внутри отдельного субъекта и внутри его мозга (все элементы и все связи) изучить невозможно.

Каждый субъект может жить во внешней среде (внешнем мире, когда внимание, органы восприятия, сознание направлены наружу тела) и внутренней среде (внутреннем мире, когда внимание, органы восприятия, сознание направлены внутрь тела). При взаимодействии с внутренней средой у каждого субъекта также присутствуют все 5 составляющих: Обстоятельства, Качества, Состояния, Желания, Действия. В этом случае под Обстоятельствами понимаются условия, среда внутри тела в которых происходят процессы в конкретный момент. Под Качествами понимаются характеристики органов тела, систем органов тела и главное, характеристики головного мозга. Под Состояниями понимаются прежде всего Состояния сознания со всеми элементами и связями между ними. Под Желаниями понимаются Желания направленные внутрь тела: выбор внутреннего Качества; выбор внутреннего Действия; выбор внутреннего Состояния. Удовлетворение Желания происходит в этом случае без взаимодействия с внешними по отношению к телу Обстоятельствами. Под Действиями понимаются Действия происходящие внутри тела: физиологические и психические внутренние процессы, восприятия, мысли, внутренняя речь. Например, субъект хочет (и делает выбор) вспомнить события вчерашнего дня (это Ж). Вспоминает (совершает Д). Качество воспоминания будет зависеть от точности запоминания этих событий, от способности точного их воспроизведения (К), собственно от воспроизведения (Д), а также от внутренних условий органов тела, систем органов тела влияющих на воспроизведение (О). Обстоятельствами в данном примере могут быть, например, сигналы поступающие в мозг о боли в каких-либо органах. Результатом такого Действия (воспроизведения) будет прежде всего Состояние сознания (то что субъект испытывает в каждый момент) и Состояние тела в целом. Или, например, если субъект напевает внутри себя (про себя) какую-либо мелодию, то Обстоятельствами внутренними могут быть для него в том числе события вчерашнего дня оставшиеся в памяти.

Для получения информации из подсознания субъект должен отсоединиться от внешнего мира, перестать его воспринимать, тогда начинает работать внутренний мир.

В этой главе хотелось бы обсудить не просто влияние внешнего мира, а влияние привычного внешнего мира субъекта (семьи, близких, друзей, коллег по работе, работы, привычных занятий) с точки зрения психологии. При взаимодействии с привычным миром субъект находится в своеобразном психическом гомеостазе. Выполняя привычные Действия в привычной обстановке (имеется ввиду большая часть стандартных ситуаций) субъект испытывает естественное удовлетворение, умеренное возбуждение. Естественное небольшое разнообразие в каждодневной работе способно благоприятно повлиять на физическое и психическое Состояние. Например, перед работой произошли ссоры в семье. Придя на работу, отвлекаясь, выполняя необходимые поручения, субъект как правило приходит в нормальное Состояние. Разумеется, имеет значение не только отвлечение, но и Действия, движение. Бывает и наоборот. На работе неприятности, субъект испытывает стресс, перевозбуждается, а придя домой, в привычной семейной обстановке успокаивается и приходит в норму. Бывают, конечно, и тяжёлые дни когда плохо везде: дома, на работе, со здоровьем, самочувствием и погода отвратительная. Ну что ж, и это надо пережить, мы же знаем что всё проходит.

Можно утверждать что привычная благоприятная обстановка и расположенные к субъекту люди приводят его в комфортное Состояние и даже оказывают на него (когда ему плохо) лечебное воздействие. Какое значение имеет привычная обстановка для субъекта говорит хотя бы то с какой неохотой, опаской он меняет место работы, особенно если обстановка на прежней работе была благоприятной пусть даже при меньшей зарплате. Известны также случаи когда рецидивисты отсидев большой срок в тюрьме не хотят выходить на свободу в непривычную для себя среду, особенно если связи с родственниками, близкими разорваны. Какой же вывод? Наше самочувствие во многом зависит от окружающих нас людей, особенно от близких, поэтому мы сами должны быть расположены к ним. Есть, конечно, психические нездоровые люди которым хорошо тогда когда другим плохо, но мы их поведение обсуждать не будем.

Глава 10. Характеристика субъекта

Любая характеристика любого человека не может быть полной, потому что охватить все его составляющие (образно говоря, всё дерево с его корнями, стволом, ветвями, ветками, веточками и листочками) даже теоретически невозможно. Более того, в следующее мгновение все составляющие субъекта, пусть незначительно, но изменятся. Поэтому любая характеристика является неполной, относительной, приблизительной, расплывчатой как смысл слов которыми она передаётся.

Чем более общими характеристиками мы описываем субъекта тем они точнее, но менее конкретны и менее содержательны.

Характеризовать любого субъекта можно со стороны каждой или нескольких из его составляющих (О, К, С, Ж, Д). Например: присутствующий на работе, находящийся в больнице (О); молодой, женатый, образованный, инженер, чуткий, рассудительный (К); здоровый, спокойный (С); испытывающий жажду, любопытство (Ж); активный, пользователь, зритель (Д); целеустремлённый (К, Ж, Д). Подробней о характеристиках составляющих О, К, С, Ж, Д субъекта см. соответствующие части.

Глава 11. Цели в жизни субъекта

Цель – это то к чему стремятся, чего хотят достичь; заранее намеченный план. Желание, чувство долга, выполнение обязанностей могут помочь в достижении цели, но ни Желания, ни долг, ни обязанности не являются целями.

Вначале цели детям определяют родители: «Ты должен закончить школу с хорошими отметками», «Постарайся поступить в институт» и т. д. Затем молодым людям ставят цели преподаватели, затем – руководители их трудовой деятельности. Как правило учёба, работа воспринимается молодыми людьми как обязанность, как что-то нужное не им, а родителям, преподавателям, руководителям на работе. Не то что цели, даже интересы молодых людей очень часто не совпадают с их учёбой и работой. Трудно представить чтобы молодой человек начал трудовую деятельность со следующими чувствами: «Это моя работа, мне нужно досконально разобраться в ней, я должен как можно лучше её выполнять, её добросовестное выполнение должно стать моей целью, я готов преодолевать трудности, даже идти навстречу им, мне нужно приобрести как можно больше знаний по моей работе, если я не смогу найти эти знания в книгах, мне необходимо получить консультации у специалистов». Удивительно, но многие в дальнейшем даже отказываются от повышения своей квалификации, несмотря на то что их направляют на курсы от работы. Они не хотят напрягаться, им легче выполнять ежедневную рутинную работу. А те кого заставляют, много ли они получат знаний от таких курсов? Если они даже от руководства новшества в работе стараются бойкотировать. Конечно, у некоторых есть цели не связанные ни с учёбой, ни с работой, но чаще всего очень многие живут бесцельно. Да, они работают, «крутятся как белки в колесе», их одолевают семейные, бытовые заботы, каждый из них наслаждается и счастлив по-своему. Но оказывается можно жить без целей (но не без забот).

Почему же цели так важны в жизни субъекта? Ведь не у всех есть талант творить. (Многие думают что цели могут быть только творческие). Да, цели могут быть и общественно значимые. Но главное, что они нужны прежде всего субъекту в течение всей жизни, даже пожилому, старому, больному. Само существование осмысленной цели, стремление к ней продлевает жизнь, делает её интересней, развивает субъекта. А достижение целей даёт ни с чем не сравнимое огромное длительное удовлетворение.

С возрастом целеустремлённость, как и Желания, по объективным причинам уменьшается: хуже здоровье, обучаемость новому, довлеет прежний опыт, мешают наработанные штампы в мыслях, словах, способах, которые всё труднее преодолевать. А преодолевать необходимо.

Целеустремлённые люди стоят выше не целеустремлённых. Потому что даже если первые будут уступать вторым в некоторых Качествах (нет таких данных, меньше первоначальных знаний, опыта, хуже жизненные условия, Обстоятельства и другое), в силу своей целеустремлённости они добьются большего чем вторые, стоящие на месте.

Как и Желания, цели могут быть направлены на Обстоятельства, Качества, Состояния и Действия. Взрослый человек должен ставить себе цели сам с учётом своего уровня, своих Качеств, своих возможностей. Постановка цели предполагает её осмысление и формулирование. Ставить цели нужно только выполнимые (и, разумеется, не противозаконные). После постановки цели обдумывается план мероприятий. И осознание цели, и план мероприятий внутренне подготавливают субъекта к реализации, укрепляют его веру, решимость, психологически настраивают. Затем наступает этап реализации плана, достижения намеченного. Субъект добившийся своего приобретает чрезвычайно важное Качество: целеустремлённость. Если это молодой человек, то он не поддастся влиянию дурной компании, или отдельного человека, он приобретает внутреннюю силу. Можно утверждать, что только целеустремлённый человек может быть лучшим организатором, управленцем, специалистом, тем более исполнителем. Целеустремлённость даже выше самостоятельности: недостаточно быть самостоятельным, нужно ещё стать целеустремлённым. Целеустремлённые – самый ценный человеческий материал во всех областях жизни.

Глава 12. Жизнь субъекта

Наберёмся смелости и предположим что жизнь каждого в этом качестве одна. Действительно, если жизнь каждого есть ежемгновенное изменение его взаимосвязанных Обстоятельств, Качеств, Состояний, Желаний, Действий, то при гибели сознания разрушаются и погибают все О, К, С, Ж, Д с их связями, в том числе тело. Конечно, для своего спокойствия можно верить что существует потусторонний мир в котором обретаются души, но верить не значит знать. Жизнь субъекта – это жизнь (то есть изменения) его сознания. Рождение, развитие, формирование, изменение, сокращение, угасание, смерть. Те кто не согласен обычно приводят следующие аргументы: если жизнь одна, значит всё бессмысленно, какая разница умру я сейчас или через 10 лет; зачем мне стараться, зачем преодолевать трудности, зачем что-либо делать, создавать, бороться, ведь после моей смерти меня не будет и никакого значения не имеет хороший или плохой я был в жизни; раз у всех одна участь (смерть), то воздаяния, расплаты, наказания после смерти нет; неужели нет справедливости, неужели всё позволено и делай что хочешь?

Автору кажется что если субъект будет думать что его жизнь единственная, то он будет думать не о том что она бессмысленна, а о том как ней лучше распорядиться, как её продлить, а не сокращать, он будет её ценить. Он захочет понять себя, свои способности, наклонности, захочет жить в соответствии со своей природой и предназначением. Важные решения в своей жизни будет принимать обдуманно. Он не будет поддаваться вредной, агрессивной рекламе, не будет экспериментировать со своим телом (оно ведь единственное), не будет засорять своё сознание мусором. Он будет беречь то здоровье, то тело которое есть. (Тем больным, инвалидам у которых трудная жизнь и которые не видят в ней смысла, нетрудно представить что миллионам людей хуже чем им). Он будет помнить, что жизнь в любой момент может оборваться или потерять своё качество из-за болезней. MEMENTO MORI. Понимая что жизнь одна, что любой человек имеет близких, окружение, субъект будет осторожнее относиться к другим, щадить их, помогать им по возможности, по собственному разумению. Мы начинаем больше ценить жизнь когда болеем, когда «жареный петух клюнул». Это естественная реакция. А когда подойдёт смерть, субъект без всяких усилий подведёт итоги своей жизни (как оно и происходит со всеми умирающими).

Глава 13. Смысл жизни субъекта

Жизнь каждого имеет значение прежде всего для него самого. Сам субъект, его жизнь – главная ценность для него кем бы он ни был. Каждый хочет наслаждаться и быть счастливым.

Смысл жизни не есть цель жизни. Цель – более узкое понятие чем смысл, смысл жизни включает в себя цели. Не каждый человек имеет цель в жизни. А жизнь каждого имеет смысл. И человек не может сделать жизнь бессмысленной. (Невозможно одновременное существование смысла и бессмыслицы. Или всё имеет смысл, или всё бессмысленно. Но отсутствию смысла противоречит всё окружающее и наше сознание, обладающее способностью мыслить логически). Хоть каждый может считать свою жизнь или жизнь другого бессмысленной, это всего лишь субъективное мнение. Оно может возникнуть когда, например, поставленные в жизни цели не достигнуты. Субъект может мечтать о лучшей участи, завидовать, сравнивать себя с другими, но он не может выйти из себя, следовательно всегда должен примириться сам с собой (через веру в бога, через отдаление от тех кому сделал что-либо неприятное, через оправдание себя вопреки фактам и логике – сознание само найдёт лазейку для оправдания себя). А если вдруг кто-либо делает попытку покончить собой, то это клинический случай. По словам директора НИИ общей реаниматологии В. В. Мороза, ни один из умирающих пациентов (а настоящий умирающий всегда знает, что ему осталось недолго) не хочет умирать, все просят продлить жизнь хотя бы на чуть-чуть. Страх смерти – самый сильный страх. Но вернёмся к жизни.

Бессмысленных жизней не бывает. Жизнь каждого можно рассматривать как причинно-следственную последовательность. И поскольку мы живём не изолированно, а среди других людей, то наши Действия в том числе являются причиной последующих событий. Любой факт имеет смысл. Смысл – это содержание. Если рассматривать более узко, то под смыслом жизни понимается не всё что происходит с субъектом (например, какое количество еды он съел и сколько часов проспал), но нечто значимое для него и для других. И это не обязательно открытия или гениальные творения. Разве бессмысленна жизнь миллионов которые ежедневно выполняют свои обязанности и повседневные дела?

Смысл жизни заключается в варианте приспособления каждой жизни в тех условиях в которых она протекает. Смысл жизни – это совокупность Качеств, Состояний, Желаний, Действий каждого в окружающих его условиях, Обстоятельствах с момента рождения до момента определения этого смысла. То есть смысл жизни – в самой жизни, это весь жизненный опыт, вся жизнь со всеми Желаниями, размышлениями, воспоминаниями, со всем внутренним миром. Поэтому жизнь каждого имеет смысл как его собственный индивидуальный опыт, как вариант приспособления, выживания, достижения Желаний, стремлений, целей, как индивидуальный вариант выбора в каждый момент времени в определённых условиях с присущими каждому соответствующими данными. «Сколько есть разных людей, столько же способов выживания в соответствующих условиях».

Оценка смысла жизни с точки зрения общественной пользы или нравственности, морали (ведь мы социальные существа), будучи во многом справедливой, является неполной. Да, жизнь какого-нибудь мерзавца может не иметь никакого смысла, или иметь даже отрицательный смысл, то есть лучше чтобы он не жил совсем. Но в самом широком значении жизнь каждого (или её часть) имеет смысл как факт, как цепочка совершившихся фактов, Действий даже отрицательных.

Получается во-первых, что смысл своей жизни мы создаём сами. Во-вторых рассматривать смысл нужно только прожитой жизни (или прожитого периода жизни) не только с точки зрения «полезности» или нравственности, морали, но с разных сторон: относительно субъекта, относительно близких (семья, родственники, друзья), относительно других (знакомые, коллеги, соседи, незнакомые) и с точки зрения сделанного.

Относительно себя – смысл жизни в совершенствовании себя, своих Качеств. – Зачем нужно совершенствовать свои Качества? – Чтобы жить более полной и более счастливой жизнью. – А какая разница? Каждый счастлив по-своему. Что значит более полной и более счастливой? – Но ведь вы же не хотите прожить жизнь полузверем, как Маугли. Или прожить жизнь безграмотным. Вы можете наслаждаться шедеврами, а не рэпом в музыке, не носками непарными развешанными на верёвке в современном искусстве, не телесериалами в киноискусстве. Вы можете развить свои чувства до восприятия сложного, прекрасного в природе, в людях, в искусстве и литературе. Вы можете научиться глубже понимать себя, близких, окружающее. Вы можете жить более осмысленной жизнью. Вы, наконец, можете овладеть своим сознанием, что откроет колоссальные перспективы. Вы можете развить присущие вам Качества в максимальной степени и жить в гармонии с собой. Разумеется, вы можете не достигнуть вершин которых достигли другие, но ведь у вас и способности и возможности были другие. Рассматривая достижения кого-либо нельзя не учитывать исходный уровень (Качества и Обстоятельства) с которого начался прогресс. В индийской философии говорится о том что важен не факт, но акт: не фактический уровень достигнутого, но движение, направленность движения.

Смысл жизни субъекта для близких и для других оценивается тем что он для них делает и что он для них значит. Жизнь ребёнка который ещё ничего не успел сделать в своей жизни может не иметь практически никакого значения для других, но для родителей ранняя смерть ребёнка может изменить всю их последующую жизнь. Даже короткая жизнь ребёнка может иметь для близких огромный смысл.

– А в чём же тогда смысл жизни какого-нибудь пьяницы который не создал ничего ценного, принёс вреда больше чем пользы, и для родных и окружающих создаёт одни проблемы? – Смысл жизни такого субъекта в том что при своих Качествах, Состояниях, Желаниях, Действиях он умудряется выжить в соответствующих Обстоятельствах. Да, он деградирует, но приобретает опыт выживания. Смысл жизни для него в том что он делает, как он наслаждается, даже в том как он деградирует. Испытывает ли он позывы стать лучше? Это не имеет значения (получается что любой опыт имеет смысл). Если испытывает, но следует своим вредным привычкам и не хочет (а иногда и не может) их изменить, то это опять же его опыт. Впрочем, довольно часто бывают случаи что такие субъекты бросают пить. Но не руководствоваться же «революционной целесообразностью» и уничтожать их или загонять в резервации. Помните, в рассказе И. Э. Бабеля один красноармеец спрашивает другого: «Ответь мне как чекист, как революционер – зачем нужен этот старик в будущем обществе?». Второй отвечает: «Не знаю, наверное, не нужен». Идеальных людей нет. Даже Сталин не был идеальным. Когда сын Василий как-то сказал ему «ты же Сталин», Сталин возразил показывая на свой портрет: «Я не Сталин, вот Сталин».

Позывы стать лучше есть у всех людей. И если мы преодолеваем трудности, если нам удаётся что-либо, если мы становимся лучше, мы получаем особое удовлетворение при возрастающей самооценке.

Впрочем, может очень пользительно (и полезно, и приятно) для субъекта прожить жизнь в своё удовольствие, – законопослушно, не ставя перед собой глобальных целей, не насилуя, не слишком напрягая себя, стремясь по возможности делать то что хочется, соблюдая во всём здравомыслие и меру, – как многие дворяне, а?

Глава 14. Умирание, смерть субъекта

Практически каждый пожилой человек, задумываясь о смерти, хотел бы умереть от старости, с неповреждённым сознанием, непреждевременной, быстрой, естественной, безболезненной, «лёгкой» смертью, не мучаясь, у себя в постели, не будучи никому в тягость, справляясь с гигиеническими и другими процедурами самостоятельно, «обслуживая себя до конца жизни» – то есть угаснуть, исчерпав все жизненные соки, ресурсы. Помимо понятной безболезненной составляющей такого Желания, каждый интуитивно хочет прожить всю свою жизнь до естественного конца, ощутив, осознав все её периоды, всю возможную для него, для его судьбы, её полноту. Тогда, как ему кажется, она будет завершённой.

Зная что жизнь одна у каждого, можно утверждать, что человек смертен и душа его (сознание, весь внутренний мир) смертна. Смертно всё что есть в человеке материального.

Нет ни ада, ни рая, а все Состояния которые переживает человек в процессе умирания – это только Состояния его сознания. Сознание умирает последовательно, когда один участок отмирает активность переходит к следующему участку: вначале отмирают участки сознания отвечающие за управление органами Действия, потом – отвечающие за восприятие органами чувств окружающего, внешних объектов, явлений (последовательно: вкус, обоняние, осязание, зрение, слух), затем речь (внешняя и внутренняя), затем участки отвечающие за восприятие внутренних процессов, затем отмирает способность мыслить, память, затем отмирает участок восприятия себя в пространстве (видимо в этот момент человек ощущает себя выходящим из тела, ощущает что его сущность не ограничивается телом, исчезают формы своего относительного Я), во времени (переживается неограниченное в бесконечном пространстве и времени Я), наконец отмирает переживание своего Я как эго, как конкретного субъекта, исчезает разделение на субъект и объект и активность переходит к участку (точке) сознания который при жизни никогда активным не был, в этот момент переживается слияние своей полностью освобождённой индивидуальной сущности с абсолютом (богом), с сущностью не имеющей качеств, неизменной, бесконечной, вечной, единой, не материальной, не ограниченной. Разумеется, вместе с участками сознания отмирают и их функции.

Субъект переживает последовательность (иногда очень быструю, но всё же последовательность, как при отключении рубильника электрощита обслуживающего жилой дом – свет всё же гаснет в квартирах последовательно) Состояний сознания и они ему кажутся в высшей степени реальными, хотя для окружающих ничего особенного не происходит: ничего из тела не выходит и не приобретает бесконечные размеры. Переживания у каждого соответствуют представлениям, сложившимся в собственном сознании: христианин попадёт в рай, у буддиста из пупка будут выходить тысячи будд и тому подобное. Жизнь человека – развёртывание, умирание – свёртывание. Итак, человек смертен, душа его (психика, внутренний мир, сознание) смертна, хотя при умирании он ощущает себя бессмертным (это ощущение есть только его временное субъективное переживание).

Оказывается, почти все эти Состояния можно пережить в жизни не умирая, с помощью йоги (концентрации внимания), последовательным торможением активности одних участков своего сознания и возбуждением других. Что это даёт? Овладев этими процессами мы овладеваем собственным сознанием, мы приобретаем способность управлять им и научаясь сосредоточиваться, концентрировать внимание, овладеваем процессами мышления, творчества. Мы как бы со стороны смотрим на процессы происходящие в собственном сознании и не отождествляем себя с ними, следовательно владеем собой, не поддаваясь возможной смене настроений, стрессам. С помощью тонких процессов в сознании мы сможем избавляться от физических, психических недомоганий, по крайней мере облегчить их. Пережив высшее Состояние мы будем смотреть на окружающее избавившись от заблуждений, ложных взглядов. Зная всё мы избавимся от чувства страха, в том числе от страха смерти. Наконец, имея более высокий уровень сознания, мы сможем ставить соответствующие своим способностям и возможностям цели и достигать их. Судя по всему мы сможем влиять на других людей, Обстоятельства. Мы увеличим степень интуиции, и не только интуиции. Мы сможем резко обострить, активизировать процессы восприятия, управления телом, мыслительные процессы. Мы сможем использовать свой инструмент (всё тело) с таким КПД, с каким никогда его не использовали. Вся жизнь приобретёт совсем другой смысл и заиграет совсем другими красками.

Вопрос. Каждый ли человек переживает все стадии умирания или последние стадии не всем доступны? Из статьи журнала «Анестезиология и реаниматология» № 5 за 2001 год. 1. Во время клинической смерти никаких элементов восприятия внешнего мира нет и не может быть. Кора мозга в этот период молчит. Электрокортикограмма фиксирует прямую линию. Подобные разрозненные восприятия внешнего мира могут быть лишь в периоде умирания, периоде распада функций мозга, или в периоде начинающегося восстановления функций ЦНС. Дольше всего могут сохраняться слуховые восприятия, когда участки коры головного мозга, которые связаны со зрением, уже погибли и тем более полностью отсутствует любая двигательная активность. Поэтому медики (с этической точки зрения) рекомендуют близким учитывать то обстоятельство, что даже после остановки сердца умирающий ещё в течение 10-15 мин. имеет способность слышать окружающих, хотя и не может реагировать. 2. Это не проявление жизни после смерти, а проявление «остатков» жизни в процессе умирания или оживления. Также вне всякой мистики нам понятны явления деперсонализации, когда больному кажется что он «и я и не-я», что существует его реальный двойник. 3. Процесс угасания функций ЦНС в основном (хотя есть и исключения) начинается с более новых структур мозга и заканчивается наиболее древними. Восстановление жизненных функций происходит в обратном порядке: вначале восстанавливаются более древние функции нервной системы, а позже всего – функции наиболее молодых в филогенетическом отношении функций ЦНС. Видимо в процессе оживления в определённой последовательности, соответственно жизненному пути человека, впечатления наиболее эмоционально окрашенные и стойко закрепившиеся в мозге, в первую очередь всплывают в памяти. Отвечая на вопрос, автор полагает что каждый умирающий переживает последовательно все стадии этого процесса.

Выражения для закрепления материала

В конце части для закрепления материала читателю предлагаются афоризмы. На тему «Человек» их два:

– Человеку даже необходимо, как кораблю балласт, чтобы он устойчиво двигался и прямо шёл во всякое время, известное количество заботы, горя и нужды.

– Мы легко отдавались течению, чтобы не чувствовать лживости доктрин, приятно убаюкивающих нашу лень.

Для каждого афоризма нужно ответить на два вопроса:

1. В чём смысл выражения?

2. В каких случаях оно употребляется? Или – для каких случаев выражение справедливо?

Варианты ответов автора приведены в «Приложении».

Часть 3. Обстоятельства по отношению к субъекту

Глава 15. Определение составляющей «Обстоятельства по отношению к субъекту»

Любого человека в течение всей жизни всегда окружает природная среда, люди, объекты, предметы, явления, процессы. Назовём всё, что снаружи тела человека может влиять на него, объединённым термином «Обстоятельства». То есть Обстоятельства – это всё внешнее по отношению к телу человека. Это не только окружающие люди с их отношениями к субъекту (семья, родные, близкие, друзья, коллеги по работе, знакомые, незнакомые, связи), природная среда (климат, время дня), дороги, транспорт, обстановка, среда в которой субъект действует, работает, отдыхает, учреждения, магазины, любые организации которые его обслуживают, условия проживания (еда, одежда, квартира), условия определяющие положение субъекта, материальные объекты, предметы, вещи, явления, процессы, но и информационная среда, писаные и неписаные законы, правила, теории, идеи, религии, произведения искусства, культура в самом широком смысле – вообще всё что может воздействовать извне на субъекта вкусами, запахами, касаниями, образами, звуками, любыми другими воздействиями на его тело и сознание, на его Качества, Желания, Действия, Состояния. Обстоятельства – это фактор возмущающий извне тело и сознание субъекта. Поэтому в перечень Обстоятельств входит в том числе любого рода информация могущая влиять на субъекта. При этом информация которую субъект знает относится к его Качествам, поскольку является содержимым его памяти.

Обстоятельства воздействуют на субъекта, он их воспринимает, значит совершает Действия (восприятие, оценка, размышление, реакция на воздействие извне). А если субъект не знает о каких-либо Обстоятельствах и не воспринимает их? Значит они не осознаются ним и не существуют для него. Но это не значит что Обстоятельства не происходят. Субъект может не увидеть приближающегося автомобиля, но это не значит что автомобиль не приближается и катастрофы не произойдёт.

Мы влияем на Обстоятельства и Обстоятельства влияют на нас, тем самым изменяя наше относительное Я. Изменяются ли Обстоятельства от наших Качеств, Желаний, Состояний? Да, например, самим своим присутствием мы влияем на окружающих людей. Но главным образом Действия направленные наружу активно изменяют Обстоятельства.

Поскольку Обстоятельства меняются и любое Действие протекает не идеально (ведь наши органы не идеальны) мы можем только предполагать какими будут следующие Обстоятельства (в том случае если наши Действия имеют внешние проявления) и результаты Действий (Качества, Состояния), а также следующие Желания.

Глава 16. Характеристика Обстоятельств влияющих на субъекта

В чём заключается процесс характеристики? Прежде всего в ответе на вопросы «что это?», «какое это Обстоятельство?». После понимания какое это Обстоятельство (предмет, явление, процесс или что-либо другое) нужно выделить существенные признаки, а из существенных – основные, главные и второстепенные. Автор не ставит себе целью характеризовать полностью все Обстоятельства, поскольку это не только заняло бы большой объём, но и представляется бесполезным. В силу огромного многообразия Обстоятельств (несуществующие, существующие, живые, неживые, материальные, нематериальные, неподвижные, движущиеся, кратковременные, долговременные, явления, процессы) невозможно выделить объединяющую их структуру. А искусственное объединение ничего не даёт. Попробуем, например, охарактеризовать такое Обстоятельство как «соревнование». Оно может характеризоваться такими наиболее общими терминами как «правила, начало, борьба (процесс борьбы), окончание (результат борьбы, победитель)». При этом, например, процесс борьбы может характеризоваться самыми различными параметрами в зависимости от вида соревнования: умение строить комбинационную игру – шахматы; скорость бега – лёгкая атлетика; вес штанги – тяжёлая атлетика и многое другое. В итоге «соревнование» будет характеризоваться «горизонтальным» перечислением различных параметров не создающим «вертикальную» структуру, не создающим объединяющих с другими Обстоятельствами характеристик. А ведь это только одно Обстоятельство – «соревнование». Утешает, что не составляет трудности характеризовать какое-либо Обстоятельство в отдельности, трудность состоит в перечислении, объединении характеристик всех Обстоятельств в силу их огромного многообразия. Кстати, это очень полезное упражнение не только развивает ум; способность характеризовать Обстоятельства может, например, определить что именно нужно купить субъекту. Например, не модную, яркую, а прежде всего удобную, соответствующую возрасту обувь, одежду из натуральных материалов. То есть при покупке и в других случаях важно прежде всего обращать внимание на основные, а не на второстепенные характеристики. Впрочем, для многих, второстепенные характеристики часто оказываются важнее основных. Умение характеризовать Обстоятельства делает Желания и Действия осознанными, соответствующими Качествам субъекта, экономит средства, помогает избежать ошибок, точнее определяет не только сиюминутные, но и долговременные цели.

Примечательно, что любая из характеристик может рассматриваться как отдельное Обстоятельство которое тоже может быть характеризовано.

Для представления перечислим примеры характеристик некоторых Обстоятельств в самых общих чертах. Бытовые приборы, различные технические устройства можно характеризовать по следующим параметрам: назначение, технические характеристики, размеры, оформление. Пищу можно характеризовать: составом продуктов, составом и количеством белков, жиров, углеводов, витаминов, добавок; пользой; вкусом; температурой; консистенцией. Кинофильм можно характеризовать содержанием, зрелищностью, эмоциональным воздействием, музыкальным оформлением, участием известных актёров, длительностью и многим другим. Любой материальный объект можно характеризовать с точки зрения содержания, формы, свойств и огромного количества качеств. Поэтому выражены характеристики могут быть разными частями речи: существительными, прилагательными, наречиями.

Приведу термины, взятые из «Толкового словаря русского языка», характеризующие Обстоятельства.

– характеристика (описание характерных отличительных свойств)

– неизвестный (такой о котором не знают)

– объективный (существующий вне сознания и независимо от него; лишённый предвзятости, беспристрастный)

– суть (самое главное и существенное в чём-либо; сущность)

– сущность (внутренняя основа предметов определяющая их глубинные связи и отношения; внутреннее содержание предмета выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм бытия)

– квинтэссенция (основа, самая сущность)

– существенный (составляющий сущность чего-либо; важный, значительный; действительный, реальный)

– субстанция (основа, сущность)

– материальный (предприятия, объекты, здания, сооружения, производственные комплексы, машины, механизмы, техника, вещи, предметы, явления, процессы)