Полная версия:

Микробиом. То, что убивает, и то, что делает нас сильнее

По материалам: https://asm.org/Events/ASM-Agar-Art-Contest/Winners.

Один же из победителей конкурса агар-арта от Американского общества микробиологов в 2023 году смог изобразить с помощью генно-инженерного флуоресцентного штамма кишечной палочки целую картину, на которой космонавт смотрит в окуляры микроскопа (Рис. 8).

1.6. Сложное общество микробов

Многие годы, начиная с открытия первым микробных клеток, о бактериях, как об одноклеточных существах, предпочитали думать как о примитивных созданиях с индивидуальным циклом жизни и гибели. Вроде бы и клетка бактерий не содержит ядра (прокариоты), в отличие от клеток млекопитающих, да и человек привык считать себя венцом творения и не склонен даже в мыслях наделять другие формы жизни разумом[3].

Но ведь бактерии существуют гораздо дольше людей[4], пережили множество катаклизмов, способны выжить при экстремальных температурах, при воздействии высоких доз радиации. А человек – существо очень слабое, да и человечеству, по меркам бактерий, совсем немного лет, чтобы делать положительные выводы о нашем коллективном разуме. Ведь в конечном итоге, как в группе туристов, скорость в походе определяется по самому медленному из ходоков, так и в успешном выживании часто коллективный разум важнее индивидуальных успехов.

Кстати, что касается способности бактерий выживать в экстремальных условиях. Совсем недавно был выделен микроб, претендующий на рекорд по выживаемости в сложных условиях. Бактерия Deinococcus radiodurans способна выжить при воздействии огромных доз радиации, в 28 тысяч раз превышающих смертельные дозы для человека. Эта бактерия уже даже внесена в книгу рекордов Гиннеса, и способна успешно выдерживать холод, воздействие кислотами и высушивание. Уже известно, что она способна выжить в открытом космосе, за пределами международной космической станции (МКС) на протяжении более трех лет. Научная работа, опубликованная в 2022 году, утверждает, что в состоянии заморозки в условиях нахождения на планете Марс, эта бактерия смогла бы сохраниться на протяжении миллионов лет. Особые свойства выживания этого микроба обусловлены комплексом антиоксидантов и белков, позволяющим «ремонтировать» поврежденную почти в любых объемах ДНК бактерии. Сейчас ученые пробуют выделить эти полезные вещества из бактерии, с целью создать эффективное лекарство-радиопротектор, то есть препарат, способный защитить человека от воздействия радиации.

Вообще, эта история с «супер-устойчивым микробом» очень хорошо вписывается в гипотезу панспермии, допускающей возможность переноса живых существ (микробов) через космическое пространство вместе с метеоритами, астероидами или кометами. Гипотеза предлагает рассматривать процесс зарождения жизни на Земле в связи с заносом микроскопических существ из космоса. Есть и обратная история. Существует мнение, что можно случайно занести земные микробы на космические корабли, вывести их в открытый космос и таким образом «заселить» микробами другие космические объекты.

Более того, сейчас бактерии способны выжить и выдержать разные воздействия человека. На протяжении всего ХХ века человек пытался победить бактерии. Открытие антибиотиков позволило успешно бороться с опасными инфекциями, но и вселило ложную уверенность в скорой победе над инфекциями. Помню, как один из моих коллег, вступая в профессию фтизиатра-пульмонолога в 1960-х годах, услышал от старших коллег фразу: «Вам придется переучиваться, туберкулез будет побежден в ближайшие годы». Как мы хорошо знаем, туберкулез сегодня не только не побежден, но и является актуальной проблемой во многих регионах мира. Бактерии научились обходить антибиотики, выработали механизмы устойчивости, более того, научились передавать эти механизмы устойчивости в своих сообществах. Стараясь выжить под воздействием антибиотиков, бактерии общаются между собой и формируют биопленки – специальные микросообщества, позволяющие им выжить. Инфекционные агенты научились изменяться, адаптироваться. Забытые, старые, вакциноуправляемые бактериальные инфекции подняли свою голову (коклюш, дифтерия), но также и новые штаммы «супербактерий», неподвластных антибиотикам, уже нередко встречаются в наших больницах.

А теперь, скажите, разве неразумные существа были бы способны на такую сложную деятельность?

1.7. Социомикробиология и биопленки

Разум бактерий проявляется не на индивидуальном, а на коллективном уровне. А ведь многие годы в микробиологии никто не рассматривал всерьез общение между бактериями. Каждая клетка бактерий считалась существом с независимым от других бактерий поведением. И впервые в 1994 году, в работах Эверетта Питера Гринберга был предложен термин «чувство кворума» у бактерий. Можно сказать, «чувство плеча», при котором с помощью особых молекул бактерии могут общаться, обмениваться информацией, понимать актуальную плотность их сообщества и, таким образом, регулировать экспрессию определенных генов (увеличивать или уменьшать скорость размножения). Более того, появилось весьма любопытное научное направление «социомикробиология». Как мы хорошо знаем, социология изучает общество и законы его функционирования. Социомикробиология изучает законы взаимодействия в рамках обществ микробов. Это научное направление детально исследует вопросы «чувства кворума», биопленок и передвижений колоний бактерий по поверхности.

Нередко для понимания общества микробов внутри нас, то есть нашего с вами микробиома, ученые используют аналогию со средневековой деревней. Там все жители взаимосвязаны горизонтальными пересечениями: в процессах торговли, защиты от внешних пришельцев, оказания взаимных услуг. При этом жители деревни находятся под защитой государства или феодала. С ним реализуется вертикальное взаимодействие, то есть жители деревни отправляют «наверх» свою продукцию или налоги, участвуют в войнах на стороне хозяина, а взамен получают защиту и сырьевую базу. Микробы точно так же проживают в нашем организме, обмениваются между собой биохимическими «услугами», информацией, защищают свое жилое пространство от внешних микробов-агрессоров. От феодала-человека они получают питательные вещества, и взамен отдают ему полезные витамины, жирные кислоты и другие биологически активные вещества. Ну и защищают его от внешних инфекций в случае их попыток колонизировать организм.

Тем, кто все еще думает, что микробы внутри нас не отличаются сложными общественными связями, будет интересно узнать, что эти микроскопические существа, оказывается, ориентируются во времени суток. У нас в кишечнике, получается, живут микроскопические часы. Сегодня важным направлением в микробиологии является изучение циркадных ритмов микробиома. Давно известно, что живые существа на нашей планете эволюционно научились адаптировать свою физиологию под суточные изменения. А бактерии кишечного микробиома являются одним из сигнальных центров, связывающих «внешнее» время и «внутреннее» время организма человека. В свежих исследованиях показано, что микробиом кишечника подвергается суточным колебаниям, как по составу микробов, так и по биохимическим функциям. А дальше прошу обратить особое внимание тех из читателей, кто страдает бессонницей. Есть еще и прямые биохимические связи микробиома и здорового ночного сна. Кишечные бактерии влияют на производство специальных цитокинов, влияющих на наиболее полезные фазы сна. Причем активность этих кишечных бактерий зависит от уровня гормона стресса, кортизола. Ниже всего уровень кортизола ночью, а повышается к утру. Реагируя на повышение кортизола, кишечные микробы снижают продукцию цитокинов, поддерживающих восстановительные фазы сна. Итак, если говорить просто – причина вашей бессонницы может быть у вас в кишечнике. Наладьте правильное питание, снизьте уровень гормона стресса кортизола, и сбалансированный кишечный микробиом поможет вам засыпать и хорошо отдыхать в течение ночи.

БиопленкиНачнем с клинической практики современного врача. В случае, если инфекционный процесс в организме человека не получается вылечить антибиотиками, возникает вопрос, почему? На этот вопрос у приглашенного консультанта-инфекциониста имеется один из нескольких ответов:

а) неадекватно подобраны антибиотики, не учтены местные профили устойчивости к антибиотикам, в общем, надо менять схему лечения;

б) это вообще не бактериальный процесс, а возможно, даже и не инфекция является причиной лихорадки у пациента; действительно, целый ряд болезней, начиная от гормональных, ревматологических и даже онкологических сопровождаются высокой температурой, в отсутствии какой-либо инфекции;

в) сформировалась биопленка или гнойный очаг в зоне инфекции, антибиотики не могут проникнуть внутрь очага, необходимо хирургическое удаление этого очага.

Так вот, эта биопленка и является одним из методов коллективной защиты бактерий от антибиотиков и одной из главных проблем медицины на сегодняшний день. Биопленки представляют собой организованные сообщества бактерий на основе внеклеточного матрикса собственного производства. Благодаря биопленке часть бактерий защищена от неблагоприятных для них воздействий окружающей среды. Считается, что до 80 % всех хронических бактериальных инфекций обусловлены биопленками. Наиболее часто это гнойные средние отиты, синуситы, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и эндокардиты (воспаление клапанов сердца). Сегодня одним из перспективных направлений науки является разработка новых препаратов, разрушающих матрикс биопленки, чтобы в комплексе с антибиотиками справляться с инфекционным процессом.

1.8. На каком языке разговаривают микробы?

Это язык малых химических молекул, которые микробы выделяют вокруг себя. В основном, это информационные молекулы и молекулы с антимикробным эффектом, позволяющие влиять на своих соседей.

Например, установлено, что некоторые стафилококки (Staphylococcus lugdunensis) снижают размножение другой бактерии, золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) за счет продукции природного антибиотика лугдунина. И даже после нескольких смен поколений золотистый стафилококк не развивает устойчивость к антимикробному действию лугдунина. Другие же стафилококки (S. epidermidis и S. hominis) также продуцируют l-антибиотики, которые как и еще один антимикробный пептид (кателицидин LL-37) эффективно противодействуют золотистому стафилококку.

Интересно, что и свое поведение в отношении человека бактерии могут менять под влиянием своих микробных соседей. А именно, в экспериментах тот же золотистый стафилококк менял свои свойства от патогенного (опасного для человека) до комменсального (полезного) при нахождении рядом комменсальной бактерии-защитника Corynebacterium striatum.

Эти малые молекулы могут стать основой для разработки и новых лекарств. В частности, l-антибиотики – новый класс полициклических пептидных природных антибиотиков, продуцируемых бактериями в составе микробиома. Бактерии синтезируют эти молекулы на основе определенного гена, в котором также находятся данные об иммунной системе этой бактерии. Все это для того, чтобы бактерия не уничтожила сама себя с помощью этого вещества, l-антибиотика. Уже доказано, что l-aнтибиотик повреждает клеточную стенку и приводит к уничтожению некоторых бактерий (энтерококков).

Некоторые малые молекулы, полученные от бактерий, широко используются в пищевой промышленности. Например, в сырах, мясных продуктах, кондитерских изделиях в качестве пищевого консерватора используется нисин. Нисин (Е234) повышает срок хранения продуктов, снижая риск размножения определенных бактерий на сыре и мясе. Это малая антимикробная молекула продуцируется бактерией Lactococcus lactis. Кстати, этот консервант еще применяется и в виноделии, во время дозревания вина, чтобы предотвратить перебраживание.

Обмен же генетической информацией между бактериями называется «горизонтальный перенос генов» и может происходить несколькими путями.

1) Простой захват бактериями ДНК из внешней среды (трансформация), когда, например, неопасная бактерия может захватить ген агрессии к человеку или ген устойчивости к антибиотику, и таким образом изменить свой генетический год и свойства. Этот пример свойственен многим микробам, в том числе возбудителям пневмонии.

2) Две бактерии находящиеся в непосредственном контакте могут обменяться своим генетическим материалом (конъюгация).

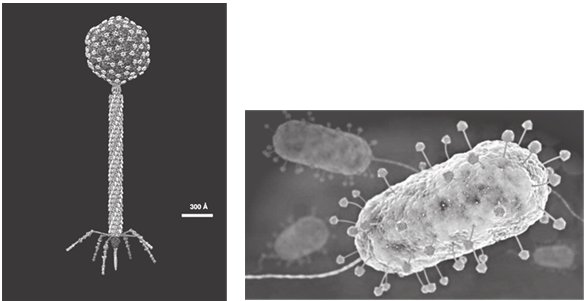

Рис. 9. Бактериофаг лямбда (слева), инфицирующий кишечную палочку (справа).

Victor Padilla-Sanchez. Bacteriophage Lambda Structural Model at Atomic Resolution. 2021).

3) Существуют более мелкие создания, чем бактерии, а именно вирусы. Есть вирусы, которые поражают клетки млекопитающих и человека, а есть вирусы, поражающие клетки бактерий, и такие вирусы называются бактериофаги. Так вот, эти бактериофаги способны перенести генетический материал (определенные гены) от одной бактерии – к другой (Рис. 9).

Нельзя не отметить, что часть генетического материала бактерий существует в форме плазмид. Плазмида – это небольшая молекула ДНК бактерии, обособленная от хромосом и способная независимо удваиваться. Именно в форме плазмиды передаются гены от одной бактерии к другой, в рамках горизонтального переноса. И именно в плазмидах часто скрываются гены устойчивости к антибиотикам, так широко распространенные сегодня. Что же это значит? То, что как только в сообществе бактерий у одной из них появился ген устойчивости к антибиотикам – ящик Пандоры уже открыт и другие бактерии вскоре тоже приобретут этот ген.

Методы горизонтального переноса генов часто используются в генной инженерии, чтобы поменять геном бактерии специально, для нужд человека, например, чтобы она начала производить полезное в промышленности или медицине химическое вещество. В качестве такого микро-завода выбирается хорошо изученный микроб, например, кишечная палочка или дрожжевой грибок, в его геном ученые встраивают участок, отвечающий за синтез, допустим, инсулина, и вот результат – бактерия безопасно и эффективно производит инсулин, который потом используется в медицине у пациентов с сахарным диабетом. Такой инсулин называется рекомбинантным и отличается высоким качеством и чистотой.

Глава 2

О здоровье людей в мире микробов

2.1. Почему детям можно реже мыть руки?

Широко известно, что рост заболеваемости аутоиммунными и аллергическими заболеваниями стал наблюдаться именно в развитых западных странах, начиная с 1970-х годов, и продолжается до сих пор. Среди обозначенных заболеваний – бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергические риниты, рассеянный склероз, болезнь Крона, инсулин-зависимый сахарный диабет 1-го типа. При этом если на географической карте отобразить распространенность аутоиммунных / аллергических заболеваний, то она будет находиться в обратной пропорции с распространенностью инфекционных болезней. То есть в странах, где чаще встречаются инфекции, где ниже уровень доступа к средствам гигиены (условный Юг, страны Африки и Южной Азии) реже болеют аутоиммунными и аллергическими заболеваниями. В странах условного Севера – в Европе, Скандинавии, США, Канаде – наоборот все реже встречаются инфекционные болезни, и все чаще аллергии и аутоиммунные болезни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Темная материя» в теоретической физике – гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и недоступная прямому наблюдению и идентификации.

2

Окраска по Граму – метод окраски бактерий, позволяющий различать их по биохимическим свойствам их клеточной стенки. Автор – датский врач Ганс Кристиан Грам разработал этот метод в 1884 году, а применяется он до сих пор.

3

Цитата: «– У меня есть один знакомый, – сказал Эдик. – Он утверждает, будто человек – это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона», Аркадий и Борис Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу», 1965 г.

4

По разным оценкам, первые бактерии появились на Земле более трех миллиардов лет назад. Первые животные появились на Земле в интервале 800–635 миллионов лет назад. Первые же из рода людей – человек умелый (Homo habilis) появились около 2,8 миллионов лет назад.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов