Полная версия:

Микробиом. То, что убивает, и то, что делает нас сильнее

Игорь Стом

Микробиом

То, что убивает, и то, что делает нас сильнее

То, ЧТО мы думаем,

всегда намного менее сложно, нежели то,

ЧЕМ мы думаем.

Станислав ЛемКнига посвящается моей семье:

спасибо, что никогда не переставали

верить в меня.

© И. Стома, текст.

© А. Апаева, илл.

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие автора

Еще в 400 г. до н. э. Гиппократ отмечал, что «смерть начинается в кишечнике». Сегодня мы начинаем понимать всю глубину этой мысли, опираясь на недавно полученные знания о микробиоме. И действительно, не только смерть, но и жизнь, а также здоровье человека находятся во взаимосвязи с невероятным объемом микроорганизмов, сопровождающих нас на протяжении всего нашего пути…

Микробы составляют 70 % всей биологической массы на планете Земля!

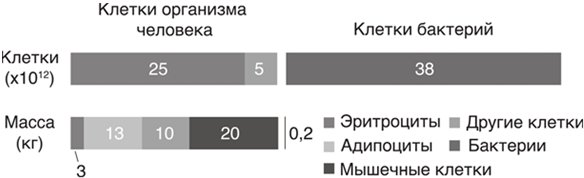

Из всего этого гигантского объема биомассы микробов, только часть способна колонизировать и жить внутри и на поверхности человеческого тела. По сути, человеческий организм и микробы, проживающие в нем, формируют единое целое – то, что еще в середине ХХ века было названо суперорганизм. Количество микробов, проживающих в организме человека, в 10–100 раз превышает количество собственных клеток самого человека. Это 1015 (квадриллион, т. е. миллион миллиардов) бактерий в сравнении с «всего» 1013–1014 (10–100 триллионов) человеческих клеток. Суммарная биологическая масса этих бактерий внутри и на поверхностях тела человека колеблется в районе 1–1,5 кг.

Рис. 1

Подчеркнем, что кодирующая способность генов микробов внутри нашего тела превышает кодирующую способность нашего собственного генома. То есть внутри нас – гораздо более сложный компьютер, чем мы сами. Человек, кстати, совсем недавний обитатель планеты Земля. Да, человечество прирастает в среднем по одному проценту ежегодно в последние годы. Но ведь первые три миллиарда лет существования Земли ее обитателями были только микробы, и именно они формировали экологию и биологический слой этой планеты. Вспомним, что на поверхности юной Земли практические не было кислорода. Тогда бактерии, для которых кислород был губителен (анаэробы), более свободно проживали на Земле. И лишь появление фотосинтеза, а именно растений, продуцирующих кислород, привело к тому, что атмосфера этой планеты начала насыщаться кислородом. Из-за этого бактерии-анаэробы были вынуждены «спрятаться» от кислорода внутри более сложных многоклеточных организмов, то есть внутри животных и человека. Получается, что с точки зрения биологии, любой многоклеточный организм – это всего лишь убежище для анаэробных микробов, позволяющее избежать повреждающего действия кислорода.

Почему люди, изучающие возбудителей опасных инфекций, настолько увлечены этим непростым делом? Почему однажды увидев бактериальную клетку в окуляр микроскопа, они никогда не перестают представлять этот чудесный микромир?

Дело в том, что именно в нем таятся ответы на вопросы жизни и смерти, этот мир гораздо сложнее, чем кажется сначала. Он устроен даже сложнее, чем человеческий мир. Микроорганизмы успешно существовали до появления человека, и вероятно переживут и современную эру людей.

Писатели-фантасты не раз обращались к теме микробов, стоит вспомнить, к примеру, Герберта Уэллса, который в своем романе «Война миров» описал вторжение инопланетных завоевателей на нашу планету и предложил элегантную причину их поражения. Победу тогда одержали не люди, а микроорганизмы, населявшие Землю. Те микроорганизмы, которые успешно сосуществовали с людьми, смогли эффективно уничтожить инопланетных существ, как сказали бы сейчас, не имеющих иммунитета к этим микробам.

А в 2020 году нашу планету захватил новый вирус, продемонстрировав человечеству, обладающему короткой памятью, что такое настоящая пандемия… Мне как врачу-инфекционисту пришлось стать непосредственным участником этих событий и сделать немало собственных выводов о природе этой инфекции.

Одним из моих личных стимулов к изучению мира микробов стала книга «Охотники за микробами», написанная Полем де Крюи еще в начале XX века. Переведенная на русский язык в 1927 году, она стала проводником в мир науки для многих ребят, вдохновляя их на самое интересное занятие в жизни – изучать мир по другую сторону микроскопа. И когда в юношеском возрасте я представлял таинственную работу микробиолога, я не мог вообразить, что пройдут годы, и я буду работать в Центре изучения микробов, воспаления и рака на 68-й улице вдоль Йорк-авеню на Манхэттене в Нью-Йорке, рядом с Рокфеллеровским университетом, в нескольких шагах от того места, где за сто лет до меня работал сам Поль де Крюи. Кстати, по четвергам, именно в Рокфеллеровском университете для ученых, в том числе из соседних учреждений (центра Слоуна-Кеттеринга и Корнелльского университета), проводили социальные вечера с напитками, гуакамоле и, главное, невероятно живым общением с лучшими умами мира, в расслабленной обстановке. Это было тем местом, где действующий и, возможно, будущий Нобелевские лауреаты из разных областей науки могли, не стесняясь в выражениях, горячо подискутировать.

Многим из нас подсознательно хочется достичь бессмертия. И пока оно невозможно физически, люди многие тысячелетия пробуют запечатлеть свое бессмертие в нематериальных достижениях. Для этого пишутся книги и создаются произведения искусства, а спортсмены бьют рекорды. Но самый лучший метод придать нашей короткой жизни каплю бессмертия – это совершать научные открытия, те, что улучшают жизнь людей и помогают победить болезни. Во многом поэтому, филантропы все больше поддерживают изучение биомедицинских направлений, примером чего является Институт изучения микробиома при Чикагском университете, который возглавил один из величайших ученых современности, профессор Эрик Памер. Сам же институт был создан на деньги семьи Дючуссуа, а именно на 100 миллионов долларов, которые передали на науку Дженнет и Крейг Дючуссуа, продолжатели династии бизнесменов из Чикаго. Сам же основатель Ричард Дючуссуа, ветеран Второй Мировой войны, отметивший свое 100-летие в 1921 году, героически сражался в пяти военных кампаниях, включая высадку в Нормандии, командовал танковым батальоном. Таким образом, достойная жизнь достойного человека привела к созданию целого научного института. Другим интересным подобным примером является Мортимер Цукерман, в здании, носящем имя которого, мне посчастливилось поработать в Нью-Йорке. Мортимер Цукерман, известный медиамагнат, направил опять же 100 миллионов долларов на создание научного центра по изучению рака на базе Мемориального центра Слоуна-Кеттеринга в 2006 году. Как это мудро, понимать, что огромное состояние не заберешь с собой в могилу, а избыток денег – это не всегда залог счастья для потомков, а часто наоборот – необоснованные риски.

Кстати, автором предисловия к советскому изданию книги Поля де Крюи был Лев Александрович Зильбер, великий вирусолог, создатель советской школы вирусологии. И опять же, здесь прослеживаются чудесным образом выстроенные связи и сочетания судеб. Лев Зильбер – старший брат писателя Вениамина Каверина, автора «Двух капитанов», был женат на Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, создательнице советского пенициллина, человеке который заслуживал Нобелевской премии не менее Александра Флеминга… И вдогонку к этим сочетаниям – страшные изломанные судьбы великих людей, годы тюремного заключения Л.А. Зильбера, где, кстати, он продолжал свои опыты, обобщал и записывал полученные данные, которые впоследствии стали одной из основных концепций развития рака, так называемой вирусной концепцией онкогенеза. В очередной раз замечено, как великие умы тянутся друг к другу и как при этом серые бездарности не могут принять своей ущербности на фоне этих великих умов. Заинтересованные этой темой могут обратиться к прекрасному роману о науке и жизни «Открытая книга» Вениамина Каверина.

Что касается интереса в мире к изучению микробиома, то по данным журналаNature, только за последние десять лет на исследования микробиома было потрачено более 1,7 миллиардов долларов. Микробиом, объединяя все микроорганизмы внутри нас, уже признается «отдельным органом нашего тела», влияющим как на здоровье и долголетие, так и на развитие заболеваний.

Какие яркие примеры из самых разных отраслей медицины знает наука? В одном из исследований в области онкологии обнаружилось, что у больных меланомой эффективность лечения новыми препаратами зависела именно от разнообразия их кишечного микробиома. При пересадке кишечного микробиома от мышей с ожирением «стройным» особям последние начинают набирать вес – при том же самом рационе и двигательном режиме. В другом эксперименте на животных – пересадка бактерий из кишечного микробиома бегунов на длинные дистанции, марафонцев, в организмы животных (мышек) после успешного завершения забега позволила увеличить у подопытных продолжительность бега.

А теперь представьте себе, что появились бы новые эффективные лекарства, решающие проблему избыточного веса, – что можно привести себя в идеальную физическую форму без изнуряющих тренировок только с помощью «микробного коктейля? Как вы думаете, сколько будут стоить такие препараты?

Можно и не смотреть в будущее. Уже сейчас микробиом применятся для лечения болезней. Рецидивы опасной и распространенной инфекцииClostridioides difficile, вызывающей тяжелые повреждения кишечника, по ведущим мировым протоколам лечатся пересадкой кишечного микробиома от здорового донора! И в мире уже есть десятки тысяч людей, выживших только благодаря этой эффективной процедуре.

Миллиарды долларов сегодня вкладываются инвесторами в науку о микробиоме. Именно с ее помощью стараются отыскать новые лекарства, ключ к долголетию и даже «коктейль бессмертия». Такие инвесторы, как Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Марк Бениофф вложили огромные средства в стартапы в области микробиома. Разрабатываемые препараты на основе микробов позволят сделать прорыв в лечении аутизма, депрессии, болезни Паркинсона и многих других заболеваний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов