Полная версия:

Из планктона в чемпиона

Станислав Ким

Из планктона в чемпиона

Мы все всегда чего-то ждём.

Не бывает на нашей планете человека без ожиданий.

Ждать, предвкушать – в нашей с вами природе. Кто-то ждёт успешной защиты диплома, кто-то – повышения по работе, чтобы купить дом своей мечты. Один ждёт не дождётся встречи со своей «второй половиной», другой, прожив в браке много лет, вдруг понимает: чувства прошли, и с нетерпением ждёт развода. Увы, такое тоже бывает.

Ждём отпуска. Ждём посадки в самолет. Своего заказа в кафе. Друзей в гости. Ждём очереди к стоматологу.

Ждём знака, чтобы что-то наконец сделать.

Если вы, дорогие читатели этой книги, ждали какого-либо знака, чтобы начать новый этап своей жизни, считайте, что это он и есть. Почему бы и нет, в конце концов?

Меня зовут Станислав Ким. Я чемпион мира 2023 года по японскому боевому искусству под названием «Мугай-рю иайдо». Вполне допускаю, что большинство из вас ни разу в жизни не слышали о нем, однако – поверьте на слово – оно того стоит. Еще пару лет тому назад я и помыслить не мог, что со мной может произойти событие такого масштаба и что оно столь круто изменит мою жизнь.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, создавалась с одной-единственной целью – рассказать вам мою историю. Дать тем, кто находится в поиске себя и ждёт, что выйдет наконец на подходящий путь, вариант этого пути.

Эта книга не имеет, как это сегодня называют, целевой аудитории. Я писал её для всех: для подростка, который хочет добиться в жизни хороших результатов, но не знает, с чего начать; для его родителей, которые видят в ребенке потенциал, хотят его развивать, но боятся ошибиться; для тех из вас, кто тонет в офисной рутине и боится, что это конец и в жизни его ничего больше не ждет.

Переставайте ждать, друзья!

Начинайте действовать!

По маршруту «Детство – юность»

Человек всегда рождается в правильном для себя месте. Да, это далеко не всегда очевидно, причем даже спустя годы. И если всмотреться повнимательнее, попристальнее, можно понять, что всё случается неспроста.

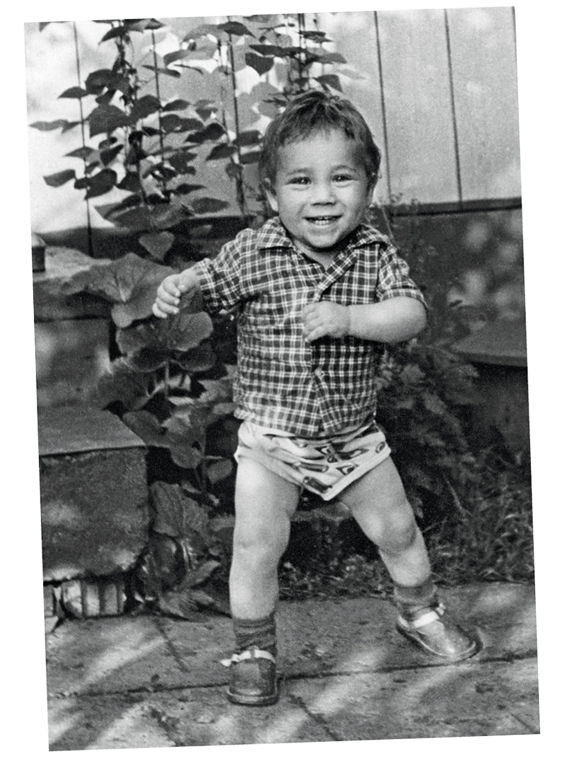

Я родился в Ижевске – городе оружейников. Оружие как таковое всегда присутствовало в моей жизни. Дедушка по маминой линии, Лев Евгеньевич Михайлов, всю жизнь интересовался стрелковым оружием. Кандидат технических наук и профессор Ижевского государственного технического университета, он выпустил много книг на эту тему. Родители, помимо их основных специальностей, были охотниками. В мою жизнь оружие тоже пришло, но путем более извилистым и неожиданным.

Первое, что чётко помню: стою среди ребят моей детсадовской группы и смотрю, как двое пацанов, яростно толкаясь и звеня тоненькими возмущенными голосками на всю комнату, борются за какую-то машинку. Мне до ужаса интересно, зачем они борются за игрушку? Почему в настоящий момент за нее готовы просто-напросто убить друг друга, хотя ещё пять минут назад она никому даром не была нужна? Я неторопливо, вразвалочку подошел и взял ту игрушку. Покрутив в руках, поизучав предмет ссоры, быстро потерял к игрушке интерес. И стоило ссориться из-за неё? Ребята, видя полнейшую мою незаинтересованность, встали с недоуменным видом, тут же прекратив драться.

– И смех и грех, ей-богу, – смеялись вечером того же дня родители. – Экий психолог растет, знаток душ человеческих. Быть ему, наверно, большим начальником. Ну или, по крайней мере, лидером – это точно.

Насчет победителя, кстати, не ошиблись.

Про знатока душ не скажу, но то, что сегодня называют «конфликтологией», на подсознательном уровне очень сильно интересовало меня. Так складывалось, что я всегда понимал, как разрулить конфликт без применения силы. Кстати, это дало дальше, по жизни, неплохие плоды.

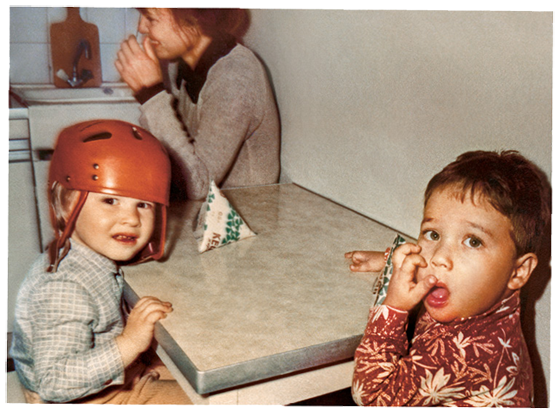

Галина Ким, мама

Леонид Ким, папа

Владимир Телятников, друг детства

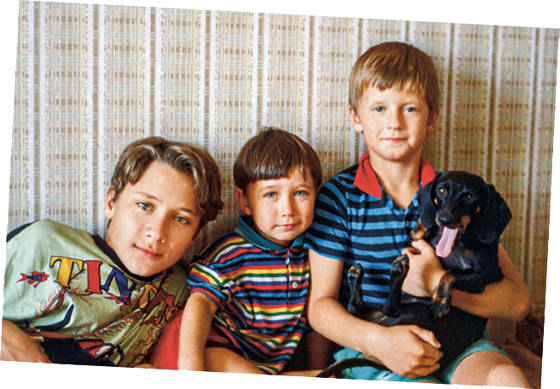

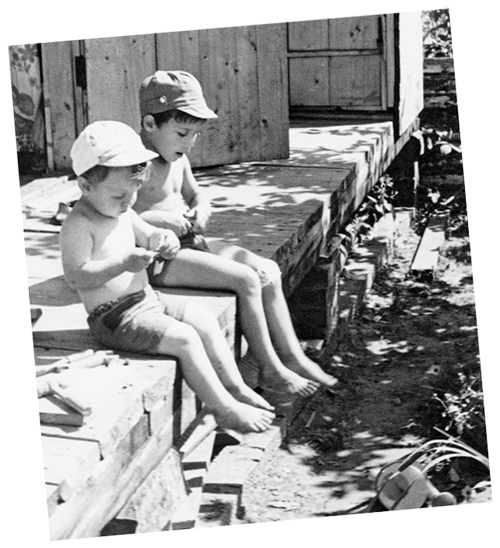

Брат Юрий Ким, двоюродный брат Илья Личагин

Помню и свой первый бизнес. Наша семья жила в девятиэтажном панельном доме, внизу была огромная дворовая парковка. Мне было лет восемь или десять, когда нам с друзьями пришла в голову идея организовать там мойку машин. В команде я был самым младшим, однако так вышло, что спустя сутки именно я стал казначеем, хранителем общих денег. Впрочем, всё объясняется элементарно: у меня у единственного на тот момент были карманы, и когда был получен первый гонорар, вопрос, куда их положить, даже не поднимался. Это уже позже как-то само вышло, что я стал руководителем процесса. Никто из ребят не был против такого положения вещей, хотя все в той забавной артели были заметно старше меня.

Клиентами нашими стали владельцы автомобилей, парковавшихся во дворе, к которым мы подходили и напористо спрашивали: «Помыть вам машину?». В деле были все: кто-то из нас носил воду, кто-то бегал с тряпкой. Мы были малыми – во всех смыслах слова – предпринимателями. В конце дня забегали в подъезд и делили поровну заработанные деньги. Иногда оставались купюры, которые никак не делились на всех поровну, и тогда было единогласно решено отдавать их мне. Я был приятно удивлен и с удовольствием согласился взять на себя эту миссию.

Однажды во двор на белоснежном, слегка пыльном, «Москвиче» въехал мужчина кавказской национальности. Он вышел из машины с пышным букетом цветов, откуда-то возникли молодые парни, которые, суетясь, открыли перед ним двери подъезда. Наша компания была уже тут как тут. Не дожидаясь, пока нас об этом попросят, я схватил не очень, мягко говоря, чистую тряпку и начал размазывать пыль по капоту машины. Ребята тут же побежали за чистой водой. Но пока они бегали, мужчина успел вернуться. Помню его как сейчас: усатый такой, крупный мужик. И вот он видит, как мы с другом отчаянно елозим грязными тряпками по слегка пыльному капоту, делая его ещё грязнее, нервно оглядываясь, не бегут ли «коллеги» с водой. Тогда мужчина просто достал пухлую пачку красных советских десяток и шумно отлистал нам по купюре:

– Держите! Молодцы, так держать! – сказал он, улыбаясь.

Чтобы вы понимали нашу радость: машины мы мыли за десять рублей максимум, как говорится, «под ключ». Это были для нас по-настоящему огромные деньги. За несколько дней я накопил двадцать пять рублей – неплохая по тем временам сумма. Я показал маме деньги, сказав, что хочу что-нибудь себе купить. Она тогда повела себя очень мудро, как я сейчас понимаю: посоветовала не просто проесть заработанное, а купить что-нибудь хорошее, нужное. И я точно знал, чего хочу. Мы пошли в «Детский мир» и купили настольную игру «Сражение», которая как раз и стоила где-то в районе двадцати рублей. То была давнишняя мечта. Надо ли говорить, какую я тогда испытал гордость за себя, радость, что приобрел вещь на свои кровные, а не получил в подарок от моих бабушек и дедушек? Это было счастье в чистом виде.

Бабушка Роза Васильевна

Летом меня часто отправляли в пионерский лагерь – поначалу в самые разные, потом – исключительно в «Дзержинец» под Ижевском. Многим детям такие поездки бывают в тягость, но мне это было истинно по кайфу. Со всеми ребятами я находил общий язык, что прекрасно развивало во мне коммуникативные способности. Еще с той машинки в детском садике я понимал, из-за чего зреет конфликт и как его разрешить. Я четко видел перед глазами решение проблемы. Наблюдая конфликт со стороны, я умел слышать мнение каждого и понимал, кто за что радеет.

– Ты, Саня, вот за это топишь, да? – спрашивал я одного спорщика.

– Да, – не успев ещё толком остыть, подтверждал тот.

– А ты, Андрюха, вот это имел в виду?

– Это!

– Ребята, – миролюбиво говорил я. – Стоп, смотрите. Вы же оба хотите одного и того же, просто видите ситуацию под разными углами. Смотрите, как можно сделать, – пояснял я, смещая фокус внимания с субъективных мнений на суть проблемы. Чаще всего народ прислушивался, спор прекращался, а враждующие стороны переставали таковыми быть.

Умение слышать и понимать оппонента – бриллиант в копилке умений любого из нас. Желание решить возникшую проблему силой обычно приходит первым, но в девяноста процентах случаев оно абсолютно неконструктивно. Проблема не уходит, плюс углубляется конфликт с человеком.

Борьба. Меня всегда интересовало это понятие – широчайшее, вмещающее в себя множество смыслов. Борьба как спорт, борьба за свои права, борьба с жизненными обстоятельствами, которые подчас пытаются тебя сломить. Поначалу, конечно, мне, ребенку, бороться было не с чем, и спорт начал занимать свое место почти незаметно, но уверенно.

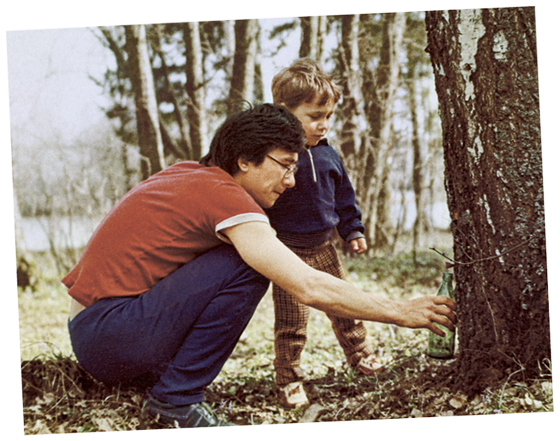

…Во дворе у нас был полуподпольный спортзал. Там проходили тренировки по карате, дзюдо и другим восточным единоборствам. Мы с папой, Леонидом Германовичем, стали по вечерам туда наведываться. Помню, отец сам сделал макивару – специальный тренажер для отработки ударов. Это сейчас её можно спокойно купить в Интернете, а тогда и днем с огнем было не сыскать. Папа взял фанеру, ДСП, разрезал свою старую кожаную папку, кожу, пригвоздил по краям фанеры, а внутрь положил поролон, картон и вату. На этой штуке мы отрабатывали удары. Приобретенные тогда – наивные, первичные, полудетские – навыки придавали мне изрядную внутреннюю уверенность. Поверите или нет, но я дрался всего пару раз за всю жизнь: ударили меня – ударил в ответ. Остальные конфликты я решал и по сей день решаю по-другому. В школьные годы бывали споры, доходившие чуть ли не до драки. Каждый раз я ловил себя на мысли, что нужно сказать «стоп» и объяснить обеим конфликтующим сторонам, что они, по сути, говорят об одном и том же, только каждый по-своему. После этого люди становились друзьями, хотя ещё несколько минут назад готовы были убить друг друга.

Отец был моим проводником в мир боевых искусств, первым тренером. Ему и самому было всё это интересно: спорт был его хобби наряду с увлечением охотой, которой он заразил и мою маму. У неё было своё ружье, она и по сей день – полноценный охотник. Удивительная всё-таки женщина: успела поработать и преподавателем высшей математики, и инженером-конструктором на заводе, и даже создала собственную риелторскую компанию.

Любовь к охоте передалась мне от родителей, как передается цвет глаз или характер. Пойти всей семьей на зверя с хорошими ружьями было и остается в моей семье любимейшим способом отдыха. Происходило это, как правило, в сезон – осенью. В выходные мы уезжали на болота, на ближайшие острова или на реку Белую, ставили палатки и ждали уток. Мне нравилось заряжать с папой патроны. Он показывал мне, сколько граммов какой дроби нужно, а сколько – пороха. Ходили на кабана, на медведя, на лося, но чаще и с большим удовольствием ходили на охоту по перу, тем более что у нас в доме всегда жили хорошие охотничьи собаки.

Мой отец с детства объяснял, что настоящий охотник – это человек, который бережно относиться к флоре и фауне и способствует увеличению популяции и разновидности живых существ.

Отец много дал нам с братом. Душа любой компании, у которого всегда было так много друзей, что я его однажды спросил: если их всех поставить рядом друг с другом, сколько бы километров получилось? При этом папа долгое время работал в МВД, участвовал в осетино-ингушском конфликте и в первой чеченской кампании. Впрочем, о войнах он никогда нам с братом не рассказывал. Выйдя в чине подполковника на пенсию, занялся бизнесом. Работал в компании «Удмуртнефтегазстрой» в должности первого заместителя генерального директора по экономики и финансам. Эта компания в свое время сыграет роль и в моей жизни.

Родители не знали со мной проблем в плане занятости. У них никогда не было такой установки – мол, ребенок должен обязательно посещать какие-либо секции и кружки, чтобы не болтаться без дела. Мне было многое интересно, всё хотелось ощутить, пощупать. Ушу, бокс, турпоходы, разряд по шахматам, водный туризм – венцом трехгодичного увлечения байдарками стало получение разряда. Особенно легко давалось карате: я быстро научился садиться на шпагат, спокойно освоил ката – определенную последовательность движений в поединке с воображаемым противником – и за несколько месяцев стал лучшим учеником в своей группе.

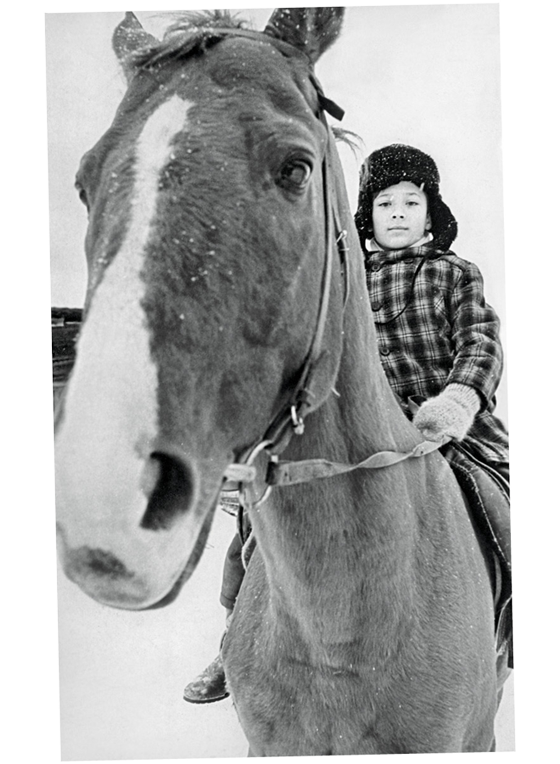

Класса до шестого занимался даже конным спортом. Помню, как я, девятилетний, лежу на диване и смотрю телевизор. Показывают выступления спортсменов на лошадях. Что-то щёлкает в голове, и я говорю маме: «Всю жизнь мечтал заниматься этим видом спорта!» – «Так какие проблемы? Садишься на трамвай, едешь до ипподрома и занимаешься», – был мне мгновенный ответ. Оделся, поехал в нужное место, нашёл секцию – и сразу начал тренироваться. Это было красиво, это было классно. Закончилось моё увлечение лошадьми травмой: лошадь понесла, я не справился с управлением и сильно, неудачно упал вниз головой. После этого продолжать тренировки не смог.

Илья Личагин, двоюродный брат

Юрий Ким, брат

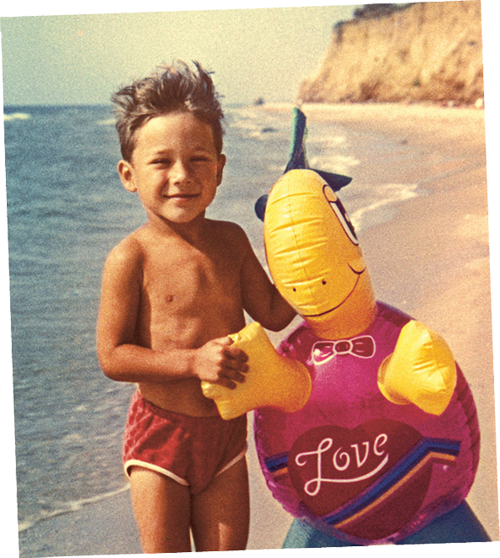

Занимался плаванием – моя тетя Татьяна Леонидовна была тренером по этому виду спорта и помогала освоить азы. Плавание правило бал и в ташкентский период моего детства. В этот пропитанный насквозь солнцем горчично-желтый город меня отправляли на каникулы к прабабушке Александре Андреевне Дубовой. Там меня встречала, оглушая приветливой разноголосицей, толпа родственников по папиной линии.

Мы жили прямо рядом со знаменитым Куйлюкским рынком – раньше, в советское время, это была самая окраина города, теперь – один из самых густонаселенных районов Ташкента. Вот он, многоголосый шум того восточного базара. Идешь – а вокруг горы, просто эвересты еды. Боже, сколько здесь её было!.. Пирамидки восточных специй, тебя влекут сумасшедшим ароматом плова и шашлыка маленькие заведеньица. В Ташкенте я впервые попробовал пепси-колу. Как-то раз мы пришли в гости к моим братьям Олегу и Валере, где я увидел ванну, наполовину наполненную холодной водой, а в ней плавали заветные стеклянные бутылочки с модным напитком и два арбуза. Картина эта почему-то поразила меня до глубины души.

И, конечно, Николай Германович. Дядя Коля, который в то время жил в Ташкенте. О, какое мощное влияние оказал на меня этот человек! Брат отца пристрастил меня к восточным единоборствам, которые сам очень любил. Дядя учил меня боевым искусствам. Брал меня за руки и говорил:

– Вырвись, выпусти себя. Чувствуешь, как энергия идет?

Он подарил мне нунчаки. Я видел, как он их делал. В доме был старый стул из ореха. Дядя Коля мастерски обстрогал ножки, и получились ровные гладкие палки. Затем он свил веревку, просверлил в палках отверстия, продел в них верёвку, прибил её гвоздиками и залил всё это чем-то вроде смолы. И показал мне, что они умеют, эти бывшие ножки стула… Я был заворожён, околдован, сражён наповал. На какое-то время нунчаки захватили меня с головой.

Тема единоборств обволакивала меня со всех сторон. В лагере вечерами шёл прокат фильмов – в основном крутили боевики. Я с внутренним замиранием и раскрытым от восторга ртом следил за тем, как красиво побеждали своих недругов герои Брюса Ли, Джеки Чана, Стивена Сигала, Чака Норриса, Жан-Клода Ван Дамма и т. д.

– Ну, кем ты будешь, когда вырастешь? – интересовался, бывало, кто-нибудь из друзей семьи. Самый что ни на есть привычный вопрос взрослого любому ребенку, на который я, насмотревшись фильмов, всегда с готовностью отвечал, будто от зубов отскакивало:

– Полицейским в Америке!

Я был уверен, что это будет круто – защищать тех, кто слабее тебя. Стать супергероем в блестящих доспехах. Даже когда смотрел простой футбол, из принципа болел за более слабую команду – кто же за них поболеет, если не я? Может, моё желание, чтобы они выиграли, каким-то образом поможет им обойти соперника и забить гол?

Не всегда и не все без исключения меня поддерживали.

– Лучше бы в шахматы играл, – время от времени слышалось то с одной стороны, то с другой.

Я и играл, кстати. Просто играл, потому что было интересно.

В школу номер пять, которая располагалась прямо у нас во дворе, меня не взяли – посчитали не вполне достойным этого заведения. На предварительной беседе спросили, когда у меня день рождения. Я назвал число и месяц, а год не вспомнил. Не взяли. И хорошо, что не взяли. То была самая жёсткая школа, окончив которую, дети редко поступали в учебные заведения выше ПТУ. И тогда папа устроил меня в другую – элитную – школу номер тридцать. Каждое утро я отправлялся туда – сначала пешком, потом на троллейбусе. Но бывали золотые деньки, когда в школу меня подвозил папа на своем рабочем уазике. Появлялся я тогда около школы крайне эффектно, чувствуя, как отец любит меня, как заботится о том, чтобы у меня всё было хорошо. Это придавало уверенности.

Сначала всё было тихо-мирно. Начальные классы, замечательная учительница Лилия Алексеевна, которая всё объясняла, показывала, была очень дружелюбной. А вот потом, в средней школе, классный руководитель Анжелика Геннадьевна меня невзлюбила, потому что я не стеснялся высказывать свое мнение, когда представлялся такой случай. К нам в 7 класс пришла новенькая по имени Катя Ситникова. Я смотрю: красивая, скромная, хорошенькая девочка, а я такой веселый, задорный. Подхожу к ней, эдакий мачо в яркой рубашке с иголочки, с модной прической:

– Ты меня держись. Никто не тронет, – и предложил ей сесть со мной за одну парту. Она с удовольствием согласилась. Но на следующий день во время урока случился изрядный облом – классная руководительница вызвала меня к доске и на весь класс стала выговаривать:

– Что это за рубашка, что за прическа у тебя, Стас?

Она крайне пренебрежительно окинула меня своим взглядом, показывая всем видом как я её раздражаю.

– И вот с этим мальчиком, Катя, ты готова сидеть за одной партой?!

Не знаю, чем я её так раздражал – тем ли, что мне всё легко давалось, что я мог спокойно поспорить с ней, что со мной все дружили? Позже, когда я сдал экзамены для перехода в 8 класс, именно она сделала так, чтобы, несмотря на мой проходной балл, меня не оказалось в списках на переход. Директор честно сказал, что кое-кто из учителей предъявил ультиматум, будучи категорически против моей дальнейшей учебы в этой школе. Так я перешел в другую школу, а мама потом долго каялась, что не стала заступаться за меня и согласилась на это.

Господи, да это, напротив, оказалось огромной удачей! В старой школе я приобрел твёрдые знания, на которых и выезжал вплоть до института, а в освободившиеся несколько лет в новой школе № 28 я, подросток, получил свободу. На первый взгляд казалось, что я ничего не делаю – мог не ходить на уроки, но все предметы сдавал без троек и как мог радовался жизни: движухи-тусовки, ролики, Prodigy, шальное и опасное катание зацепившись сзади за троллейбус вверх по «Пушкинской» и потом обратно вниз, эдакий экстремальный подъемник.

Весь 9 класс продолжалась эта лафа. Но даже в разноцветной мишуре ранней юности меня не отпускал спорт. Особенно заходил водный туризм. Постоянно в пути – это было про нас. Кто-то закинул идею – и вот уже едем в поход к черту на рога на поезде с палатками! В туристскую тему меня затащил мой одноклассник Вася Меркушев, который однажды предложил «просто съездить глянуть» в турсекцию на другом конце города. Поехали, в тот же вечер записались туда – и понеслось. Каждые майские – сборы на реке, раз в год – походы «на дальняк» разных категорий сложности. Что-то было в этом приятное, правильное, первобытное – разбивать лагерь, готовить по очереди еду на костре, просушивая байдарки, выкладывая из булыжников походную баню. Все вместе, всей оравой.

С одноклассниками из «тридцатки», моей первой школы, мы до сих пор списываемся в чате, поскольку большинство, добившись в жизни определенных высот, разлетелись по разным уголкам планеты: Америка, Австрия, Канада, Англия, Австралия, Турция – и не только. Многие остались и в Ижевске, заняв там руководящие посты.

Отец был для нас, его сыновей, примером – особенно в том, как он вел бизнес. Он хороших высот достиг в Ижевске: его компания строила жилые дома и газопроводы, на которые он даже несколько раз брал меня с собой. Он же подсказал мне, что нужно поступать в «Керосинку» – Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, когда я сдал централизованное тестирование. Специальность «Сварочное производство и защита от коррозии» была в «Керосинке» одной из самых сложных. Это для отца послужило главным плюсом: профессия надежная и хлебная.

Вообще я хотел служить в спецназе. Конечно, это была по большей части детская мечта – привет Сигалу, Чану и иже с ними. «Спецназ – они же все такие крутые», – думал я. А то ведь что же это – лежишь на диване пузом кверху, книжку читаешь. А там, в спецназе, надо в какой-нибудь барак лезть, стрелять, ползя на брюхе… Наверно, такие мысли таятся в черепной коробке у любого пацана.

– Хватит на семью и одного военного, – сказала, похолодев, мама. А услышав её отчаянное «нет», я не захотел её расстраивать.

Привет-прощай, Америка!А вместо десятого класса у меня были… Штаты.

Родители каким-то образом узнали про программу «Студенты по обмену» и в один прекрасный день сказали: «Сынок, ты едешь в Америку». Последовала немая сцена. Это было очень неожиданно и очень круто.

За год я успел пожить в четырех семьях – таких разных, что вам даже трудно было бы это себе представить. По накалу эмоций это было похоже на прыжок с парашютом: из одной страны – в совершенно иную, из русской культуры девяностых годов – в абсолютно другую, ни на что прежде виденное мной не похожую.

Знал я по-английски не так много – cat, dog, pen, pencil – вот, по сути, и весь мой словарный запас на тот момент. Всех нас, тридцать человек, распределили по разным семьям в разных уголках страны. Мне волей судеб достался один из самых отдаленных от кипящей столичной жизни городков в Западной Вирджинии, г. Леон. Он состоял из одной «проходной» улицы, нескольких домов да пары трейлеров. Отец семейства работал, пропадая целыми днями Бог знает где, а его жена была домохозяйкой. В маленьком трейлере ютилось какое-то огромное количество народа, да еще целая стая собак в придачу. Если я не успевал вовремя лечь спать, то ночевал на полу – кроватей было меньше, чем людей. Все домочадцы дико много курили, от чего я мигом схлопотал астму. А уж к блохам, которые там спокойно прыгали по ковру, все давным-давно привыкли.

Зато было много такого, что называется «бурной молодостью»: я познакомился с девочкой, вскоре мы уже гоняли на тачке и тусили. Мой «американский брат» выращивал «травку», которую мы всей компанией и курили, пили пиво, бесшабашно стреляли из ружей, луков, арбалетов и пистолетов. Словом, пятнадцатый год моей жизни проходил более чем колоритно. В Америке девяностых чувствовалась свобода, непривычная для меня, не сдерживаемая. В такой атмосфере у меня выросли крылья. Буквально за пару месяцев освоил язык. Больше того: я даже думать начал по-английски, одеваться, как американцы, и легко общаться с местными аборигенами.

Однажды в разговоре с родителями я рассказал им про условия, в которых живу, и буквально через неделю в наш трейлер приехала женщина, которая курировала иностранных студентов по этому штату, забрала меня оттуда и долго извинялась… У неё я прожил примерно месяц, пока она не нашла мне семью священника с тремя сыновьями. Они говорили, что MTV – от лукавого, его смотреть нельзя. Как, впрочем, и мультик «Бивис и Батхед» – его детям смотреть тоже воспрещалось под угрозой наказания. Мать семейства, певчая в хоре протестантской церкви, почти сходу переворошила мои вещи – мало ли, что там у него, у этого русского. Я начал ходить в неплохую местную школу Huntington High School, где встретил русского студента Диму родом из Питера. Незаметный тихий парень в неприметном свитерке и джинсах. Я подошел к нему знакомиться – рубаха-парень… У каждого из нас на этой планете своя миссия. Не исключено, что моя на тот момент заключалась в том, чтобы вытащить Диму из его вечного кокона: до встречи со мной он особо ни с кем не общался, будучи настоящей белой вороной. Я показал ему, что люди не кусаются, что вокруг нормальные ребята и классные девчонки, с ними можно отлично общаться. Потом его вообще невозможно было остановить.