Полная версия:

100 великих криминальных историй XVII-XVIII веков

Установки на уровне диких времен, диктовавшие гендерное неравенство, давали полную волю садистам, буянам, пьяницам. А как же убийство жен? Что-то не слыхать было о закапывании в землю мужей, побивших до смерти благоверную или отравивших ее ядом.

В Вологде за мужеубийцу вступились посадские люди

Известно, что в декабре 1659 года вологодскими губными старостами Козьмой Пановым и Матвеем Даниловым-Домниным была получена грамота Разбойного приказа, предписывавшая применить смертную казнь окапыванием к удавившей мужа крестьянке Корнилиево-Комельского монастыря Агриппине. 22 декабря губные старосты, эти самые Панов и Данилов-Домнин, окопали женщину через четыре часа после восхода солнца. Если учесть, что губные старосты – это по-современному и дознаватели, и в некотором смысле оперативники, то есть сыщики, то приходишь к выводу, что это были какие-то особенные люди, для которых палаческое дело было столь же естественным, как и обеденная трапеза. Пытки и умерщвления были для них делом вполне заурядным.

Агриппина мучилась, мерзла в земле, умоляла заменить ей казнь монастырем и провела в земле, учитывая солнцестояние самого короткого дня в году, пять часов. Откопали ее чуть живой на третий час после захода солнца. Безусловно, это сказалось и на ее здоровье, и на сроке ее жизни, но об этом мы ничего не знаем. Главным было то, что ее удалось спасти. И отнюдь не губные старосты внезапно усовестились, обрели милосердие и убоялись божьего гнева. В архивах остались челобитные жителей Вологды и местного архиепископа. В Вологде за мужеубийцу вступились посадские люди, тронутые мольбами женщины и, очевидно, знавшие причину ее преступления. Вечером в день казни земский староста и уважаемые люди города пришли в Софийский собор, где шел молебен после вечерни, и подали челобитную архиепископу Вологодскому и Белозерскому Маркеллу. Архиепископ принял горожан и немедленно призвал в собор губных старост. Агриппину выкопали и отправили под охраной в губную избу, где она должна была ожидать нового царского указа.

Финала этой душещипательной истории мы не знаем. Известно только, что архиепископ Маркелл был, очевидно, милосердным, ответственным и очень обстоятельным человеком: он не только упросил губных старост немедленно остановить казнь, но и сделал себе труд отправить челобитную царю, ознакомить с нею своего стряпчего Ивана Токмачова и послать еще два письма – царскому духовнику, протопопу Лукьяну Кирилловичу и судье Разбойного приказа, боярину Борису Александровичу Репнину.

Подобные истории с мужеубийцами заканчивались по-разному – иногда челобитные удовлетворяли, иногда отклоняли. Например, Сибирский приказ не счел нужным удовлетворить коллективную челобитную от жителей Енисейска, когда была приговорена к смерти крестьянка, зарезавшая своего супруга.

Интересно, что как раз в случае с крестьянкой Енисейска способ убийства больше свидетельствует о непреднамеренности убийства – то есть о состоянии аффекта у женщины, которая, возможно, непроизвольно защищалась от вооруженного ножом человека и превысила самооборону. А удавление супруга Агриппиной больше походило на продуманное и спланированное убийство: трудно себе представить, чтобы слабая женщина удавила бодрствующего и здорового мужчину. Скорее всего, это могло быть убийство во сне подушкой: если Агриппина боялась более сильного мужа, она вполне могла дождаться ночи и осуществить свой замысел, что уже свидетельствовало о заранее спланированном преступлении.

Но не стоит слишком уповать на редкое милосердие губных изб: обычно благополучно закончившиеся истории такого типа вовсе не были связаны с проявлением сострадания и милосердия. Чаще всего просьбы о помиловании удовлетворялись не из-за справедливого дознания, а по случаю какого-нибудь праздника царской семьи. Так, женщине, убившей мужа в Иловайске, в 1689 году смягчили наказание только потому, что наступила «всемирная радость» – царь Петр Алексеевич женился на Евдокии Лопухиной. Чем закончилась эта «всемирная радость» для супруги царя и ее сына, мы тоже помним.

Вор-перевертыш

Этот человек действительно существовал, но имя его превратилось в миф, легенду для крестьян и любителей старины, а писатель М.Е. Салтыков-Щедрин даже назвал его прозвищем одного из своих героев: «…Брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином. Собственно говоря, ни проказливость нрава, ни беззаветное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иван, вовсе не согласовались с репутацией, утвердившейся за подлинным Ванькой-Каином, но кличка без размышления сорвалась с языка и без размышления же была принята всеми» (М.Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»).

В 1755 году состоялся суд над крестьянином Ванькой Каином, настоящая фамилия которого была Осипов. В каком-то смысле это был предшественник знаменитого Эжена Видока – шефа и реформатора парижской полиции, вышедшего из среды каторжников. Но судьба Видока сложилась не в пример благодатнее: он много полезного сделать успел, а потом был просто отправлен на покой и даже оставил мемуары.

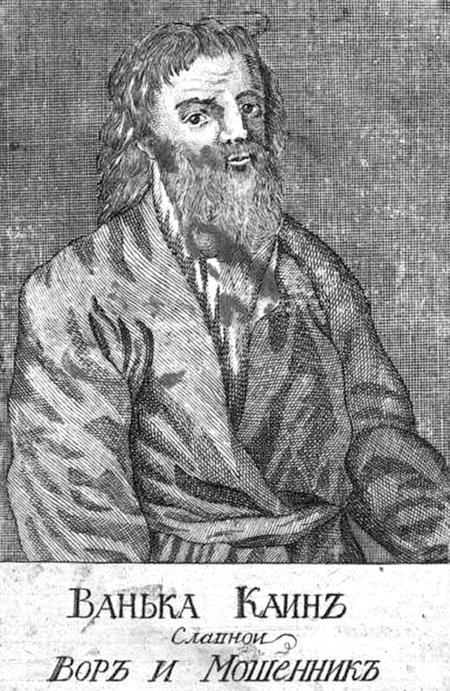

Ванька-Каин. Гравюра XVIII в.

Кстати, Ваньке Каину впоследствии тоже приписывали мемуары, которые он якобы написал сам, но скорее это была умелая мистификация, тем более что слабо верится, что этот крепостной умел писать. Однако изданная о его жизни книга была опубликована и пользовалась небывалым успехом.

И все же Каину повезло меньше, чем Видоку. Возможно, потому, что, в отличие от последовательного Видока, завязавшего с криминалом ради наведения порядка, Ванька одновременно сочетал в себе и осведомителя полиции, и грабителя.

Осипов был крепостным, дворовым московских купцов Филатьевых, но рано познакомился с воровской жизнью. Начав с карманных краж, он словно вдруг одумался и явился с повинной, пообещав помогать в поимке опасных преступников. Так он превратился в стукача под прикрытием, продолжая при этом свое преступное дело. Причем после начала сотрудничества с сыщиками, он обнаглел еще больше и вскоре стал паханом, возглавив небольшую шайку, которая ловила воров и грабила в темных переулках хорошо одетых граждан. Благодаря Каину сыщики поймали более 700 воров: он умело сдавал конкурентов.

В банду Каина входили беглые крестьяне, солдаты-дезертиры и работники мануфактур. Разбойничал Ванька, как и многие другие грабители, в хорошо знакомых москвичам местах – практически в центре столицы. Местом сбора бандитов были мосты у Китай-города и местные кабаки. В районе Китай-города, где находились трапезные и конюшни, часто появлялись купцы, любившие обмывать выгодные сделки. Конечно, они сразу становились добычей воров и разбойников. Случались и бесследные исчезновения торговцев.

Когда о двуличии Каина стало известно властям, московский генерал-полицмейстер А. Татищев испросил у императрицы Елизаветы Петровны разрешение ликвидировать негодяя. Когда следствие было закончено, Ваньку приговорили к смертной казни, но за заслуги в поимке преступников заменили ее выжиганием на лице клейма «Вор», вырезанием ноздрей и пожизненной каторгой.

И нашим, и вашим

Вообще, мошенники, вроде Ваньки Каина, были на Руси отборные, а жизнь и деяния их оказались куда как интереснее обычного разбоя. Тут мозги надо было иметь.

У Астафия Трифоновича Долгополова мозги были. И, в отличие от Каина, он не останавливался на мелкотемье. Этот Долгополов ухитрился последовательно вводить в заблуждение не каких-то там губных старост и воров, а саму императрицу Екатерину II и самозванца Емельяна Пугачева, выдававшего себя за императора Петра III.

Этот ничем на первый взгляд не примечательный человек родился в 1720 году. Став торговцем, он много разъезжал и даже возил овес для лошадей императора Петра III – настоящего, не самозванца. Однако что-то у него не заладилось. Можно предположить, что талантливые мошенники не всегда бывают талантливыми купцами. А разорившись окончательно, Долгополов понял, что его единственный шанс – это афера, причем многоступенчатая. Кстати, нечто подобное в нашей книге еще встретится: Саймон Фрейзер, 11‑й лорд Ловат, по прозвищу Лис, будет сновать между французским и британским королевскими дворами, решая, куда выгодно примкнуть.

Долгополова высекли кнутом, клеймили и отправили в Сибирь

Вначале Долгополов прослышал о Пугачеве, выдававшем себя за убитого императора. Это был шанс поживиться. И мошенник познакомился с соратником самозванца Канзафаром Усаевым. Вдвоем они выехали из Казани, и наглый Астафий начал играть роль посыльного царевича Павла. Это была блестящая актерская игра: самозванец рассыпался перед другим самозванцем в восторженных комплиментах, заверял его в том, что его сын и наследник страшно счастлив, что отец жив и мечтает встретиться с ним. Пугачев все понял. Но разоблачить авантюриста означало разоблачить и себя тоже, поэтому он охотно принял игру и пообещал Астафию денег за услугу. Теперь они оба ломали комедию. Пугачев якобы узнал любимого гонца своего сына и был к нему особенно расположен. Этого и ждал Долгополов, который тут же напомнил «императору» о долге. Пугачеву пришлось отдать мошеннику три тысячи рублей. Забрав этот лихой куш, Астафий поехал в Петербург.

Там Астафий, называвший себя разными именами, познакомился с фаворитом императрицы, графом Орловым, и вошел к нему в доверие. Заметим – в доверие. К тому самому графу Орлову, который сам мастерски морочил голову княжне Таракановой. И так этот Астафий, которого ныне мало кто вспомнит (ну разве что историки или этнографы), поднимался все выше и выше по государственной лестнице, и никто из правителей не смог его раскусить. Умный, хитрый и сообразительный мошенник нагрел всех на большие деньги. 18 июля 1774 года Долгополов пришел к Орлову и сказал, что знает кое-что о Пугачеве. Орлов встрепенулся и крикнул: «Зови!»

Долгополов сообщил, что он-де яицкий казак, и его воинство разочаровано в бунтовщике. Если матушка императрица простит своих глупых подданных, они самолично доставят ей самозванца.

При этом у Астафия было при себе письмо от 324 казаков – для пущей убедительности, а еще для того, чтобы тут же попросить денег: надо ведь всем участникам заплатить за помощь в поимке особо опасного разбойника.

Если 324 казака получат по 10 рублей каждый, то это будет три с лишним тысячи. Орлов поверил ему и вместе с ним поехал в Царское Село. Долгополов же всю дорогу убеждал графа, что казаки были обмануты, их ввели в заблуждение, что они раскаиваются и жаждут сдать главаря. Орлов смотрел на него с обожанием. А утром, едва переступив царственный порог, Долгополов принялся актерствовать перед Екатериной. Суммы, на которую он надеялся, в наличии не оказалось – 3 тысячи он получил, а остальное было выдано в виде расписки. Кроме того, императрица пожаловала Астафию лично двести червонцев золотом и несколько отрезов дорогой ткани, а потом распорядилась создать комиссию для секретной операции по поимке Пугачева. Комиссия состояла из трех человек – Долгополова, Рунича и Галахова. Сотоварищам Астафий изложил план – ехать на Яик и прямо из рук казаков получить самозванца, чтобы доставить его правосудию. Однако Долгополов опоздал. Когда он отправился на встречу с казаками, чтобы передать им деньги и забрать самозванца, выяснилось, что Пугачев уже пойман. Долгополов понял, что ему надо бежать.

Разумеется, на допросе Пугачев не стал скрывать, что к нему приходил некий торговец, знакомый с императором Петром III и его сыном Павлом. И имя назвал – Долгополовым Асташкой зовется тот крысеныш, которому он лично передал три тысячи рублей, с коими он поехал в столицу.

Далее Долгополов вроде бы совершил оплошность – отправился в маленький город, где у него было жилище, и надеялся там отсидеться. Но его нашли, высекли кнутом, клеймили и отправили в Сибирь. И даже там Долгополов ухитрился вести вполне нормальную жизнь. Он работал, становился крестным младенцев, пережил и казненного Пугачева, и умершую в 1796 году императрицу. Судя по архивным данным, сам мошенник скончался в 1800 году.

Фальшивомонетчики

О деньги, деньги! Для чегоВы не всегда в моем кармане?Н.М. ЯзыковОдет прилично. Гладко выбрит.Кто знал, что он бумажник стибрит?В.Д. БерестовВо второй половине XVII века начали смягчаться наказания за изготовление фальшивых денег. Смертную казнь путем «залития горла свинцом» отменили 18 сентября 1661 года, а 21 октября появился соответствующий указ. Теперь за торговлю медью для денежного дела, сбыт фальшивых монет, подделку монет и укрывательство фальшивомонетчиков могли наказать кнутом или батогами. А за кражу денег с денежного двора наказывали кнутом или отсечением пальцев. Но изготовление фальшивых монет продолжалось, и было решено изъять из обращения медные монеты, после чего в 1662 году начался Медный бунт. После указов 1663 года фальшивомонетчиков вместе с женами и детьми стали ссылать в Сибирь, а рецидивистов, которые так и не прекратили этим заниматься даже после ссылки в Сибирь, казнили.

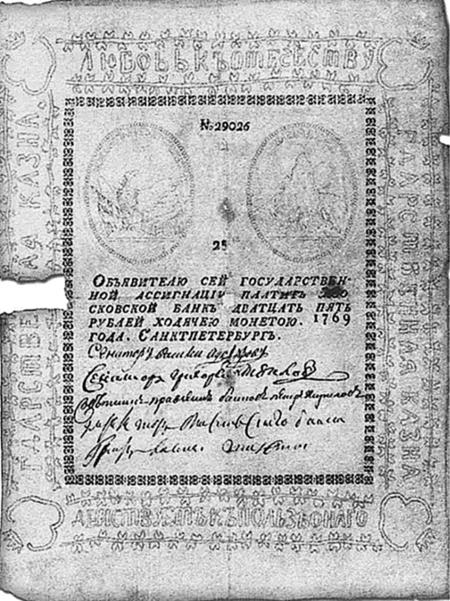

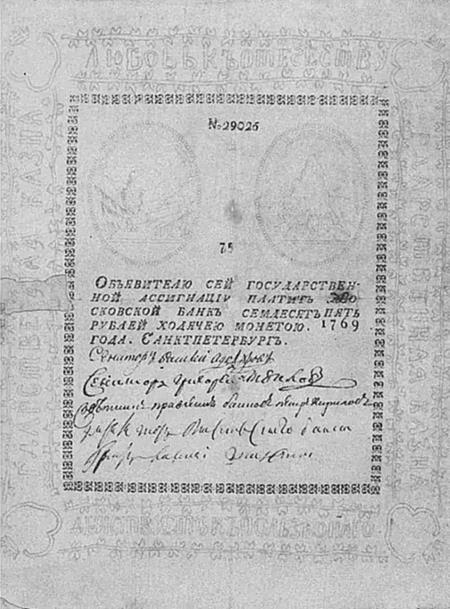

В конце 1760‑х годов в Российской империи был издан указ о печатании бумажных ассигнаций для блага подданных и пользы крупного бизнеса. Монета, дескать, доставляла неудобства – тяжела и все такое. На самом деле государство прибегает к таким мерам, когда выпуск монет становится нерентабельным: траты на изготовление превышают стоимость. Через три года от идеи с ассигнациями пришлось отказаться: подделать их ничего не стоило, а 25‑рублевая легко перерисовывалась в 75‑рублевую.

С этого появления бумажных ассигнаций все и началось.

Альфонс

В Российской империи к концу 1760‑х годов правила Екатерина II. Она, как известно, очень благоволила к переезжавшим в Россию иностранцам из Южной и Восточной Европы. Были в ее свите и сербы, и хорваты, и венгры, и румыны. Одним из таких сербов оказался Зорич, или Семен Гаврилович Зорич, как его называли на русский манер.

ГусарЭтот человек, появившийся на свет в 1745 году, отличался и храбростью, и склонностью к авантюрам, но был лишен рациональности и корысти, в отличие от некоторых своих знакомых. С юности он, став сиротой, воспитывался дядей, премьер-майором, с которым и переехал в Российскую империю. Он учился в кадетском корпусе Санкт-Петербурга и уже в 16 лет принимал участие в Семилетней войне. Он был и рядовым, и унтер-офицером. Побывав в плену, Семен Зорич вовсе не утратил отваги и пользовался уважением у боевых товарищей. Он получил чин поручика и продолжал сражаться.

С началом Русско-турецкой войны 1768—1774 годов Зорич уже командовал отрядом и в 1770 году попал в окружение. Прикрывая в арьергарде отступление своего отряда, он угодил в плен к туркам. Именно там впервые проявился авантюрный характер Зорича. Когда плен и гибель были уже неминуемы, он закричал на турецком языке: «Я – капитан-паша!» То есть приравнял себя к генералу. Так ему удалось спастись. Турецкому султану он понравился, его хотели сделать турецким офицером, но Зорич был верен присяге. Ему пришлось сидеть в тюрьме в тяжелых условиях, и только Кючук-Кайнарджийский мирный договор привел к обмену военнопленными.

ФаворитГосударыня любила отважных мужчин, обладающих смекалкой, и Зорича ей представили. Он был высок, статен, широкоплеч. Познакомить Зорича с императрицей – таков был план князя Потемкина, который хотел сделать Зорича фаворитом монархини и через него влиять на нее. Екатерина часто меняла фаворитов. Так, сначала Потемкин был ее любимцем и мог сам влиять на политику, потом его сменил Завадовский, и Потемкин утратил власть. Зорич казался податливым и недалеким, и Потемкин собирался легко им манипулировать.

С.Г. Зорич. Конец XVIII в.

Летом 1775 года Зорич стал адъютантом Потемкина и понравился императрице. Понравилось ей и то, что он иностранец, а значит – при дворе наступит разнообразие и появятся связи с дипломатами из разных стран. Идиллия продолжалась 11 месяцев, и Зорич получил за преданность крупные суммы денег, бриллиантовый гарнитур и поселение Шклов в Могилевской губернии.

В личности Зорича интересно то, что его достоинства становились и его недостатками. С одной стороны, всех приятно удивляло, что он не амбициозен, не любит интриговать и к власти вовсе не стремится. С другой – именно это делало его ленивым, непросвещенным и не желающим расти и развиваться. Вскоре императрица заметила, что Зорич, будучи ее возлюбленным, охотно принимает финансы и дары, но совершенно не оправдывает положение придворного фаворита: он неинтересен в разговоре, не проявляет ни большого ума, ни изысканных манер. Фаворита принято было предъявлять светскому обществу и дипломатам, чтобы он тоже поддерживал беседу. Зорич с его простоватыми привычками становился неудобен.

Хватило года, чтобы окончательно разочароваться в этом молодом вояке, который вел себя не как вельможа, а как нахлебник. Он любил простые удовольствия, вроде рыбалки или карточной игры, кокетничал с дамами, не разбирался ни в политике, ни в культуре. Потемкин тоже разочаровался в своем ставленнике. Его невозможно было ни подкупить, ни уговорить, ни заинтересовать. И манипулировать им не получалось. Зорич оказался тем самым «лежачим камнем», под который вода не течет.

Думается, гусара тогда заинтересовало бы только какое-нибудь сражение. Поскольку сражения не было, а азарт был, Зорич все чаще оказывался за игорным столом, что очень не нравилось императрице. Она признавала только семейные игры, вроде «дурачка», коммерческие (винт и преферанс). Но она знала меру азартным играм и преследовала игру на деньги. Постоянно оплачивать долги фаворита ей надоело.

Со своими любимцами она расставалась царственно – отделяла их «на хлеба», как сказали бы в давние времена. Так Зорич получил возможность съездить за границу отдохнуть, а потом отправиться в поселение Шклов.

ПредпринимательШклов был в то время городком с 6—7 тысячами населения. Жители, в основном евреи, занимались торговлей, ремеслом, ярмарками. В захолустное село Шклов превратили частые пожары. Принадлежало это бедовое местечко князю Чарторыйскому. Дальнейшая судьба поселения имеет две версии. В соответствии с первой, внук Чарторыйского продал село Российской империи. В соответствии со второй – поселение отобрали за долги, а за крепостных выплатили деньги.

И тут появился Зорич с энтузиазмом первооткрывателя. Обозрев Шклов и окрестности, хозяин понял, что нужны усовершенствования. Он основал Благородное училище для бедных дворян, желающих поступить на военную службу. Число желающих быстро выросло с семидесяти человек до трехсот. В училище давали серьезные знания – три языка, математика, риторика, музыка, танцы, этикет. Всем учащимся выдавались форма, денежное содержание и аккредитация на офицерское звание.

Зорич усовершенствовал и крепостной театр Шклова. Сама Екатерина II из любопытства дважды приезжала посмотреть, каким стал этот город. На самом деле она приезжала, чтобы встретиться с императором Австро-Венгрии. Но Зоричу хотелось напомнить об их былых отношениях, и он специально устроил все в своем дворце по той же схеме, что и в царском – чтобы государыне легче было ориентироваться в незнакомом пространстве. Даже спальня своим гарнитуром должна была напоминать Зимний дворец.

БанкротВсе эти траты разоряли Зорича. Его поставщиками были ловкие дельцы и просто жулики. Они пользовались простотой и наивностью хозяина города и доводили его до крупных долгов. Зорич начал закладывать имения вокруг Шклова. Едва ли это понимали те, кто когда-то наблюдал и взлет этого человека при дворе, и его дальнейшие нововведения в глухом уголке. К примеру, друг императрицы, великий Вольтер, сочинял о Зориче хвалебные стихи:

«Ты всем всегда благотворишь,Ко всем щедроты ты являешь,От всех сторон венцы лавровыГлаву твою покрыть готовы.Ты общий всех благотворительИ счастья ищущих рачитель».А Зоричу приходилось лавировать, выкручиваться. Он многое хотел сделать, но совершенно не разбирался в делах и не умел ничем руководить. Хозяйственник из него был никакой. И тогда он пустился во все тяжкие. Говорили, что Екатерина называла Зорича «хорошим человеком, что творил плохие дела».

Фальшивомонетчики

А мы вновь возвращаемся к указу о печатании бумажных ассигнаций для блага подданных и пользы крупного бизнеса, вышедшему в 1760‑х годах. Эти ассигнации стали результатом той самой Русско-турецкой войны, в которой участвовал Зорич. Благо подданных и польза крупного бизнеса, как мы понимаем, были ни при чем: просто изготавливать деньги из драгоценных металлов стало накладно.

Когда дела Зорича стали совсем плохи, к нему явился родной брат Дмитрий Неранчич. Кстати, это и была настоящая фамилия Зорича, но звучала она сложно, и он предпочел носить фамилию дяди.

Деловые людиЭтот Неранчич был оборотистым малым и сразу же обратился к своим приятелям, неким братьям Зановичам – Марку и Аннибалу. В дальнейшем им приписывали самые разные связи и национальности. Говорили, что они сербы или венгерцы, родом из Далмации и т.д. Они переписывались с графом Калиостро, часто бывали в Европе. С Неранчичем они познакомились в Париже за карточным столом и представились ему графами. Многие уже понимали, что это шулеры, игравшие по-крупному, поэтому общались с ними неохотно. А тут новый знакомый поведал им, что есть у него брат – человек хороший и деятельный, но совершенно не разбирающийся в финансах. Братья тут же высказали желание помочь хорошему человеку. Они предложили сдать им Шклов в аренду и пообещали выплачивать Зоричу 100 тысяч в год. Зорич не возражал: выбирать было не из чего. Его даже устраивало, что кто-то занимается его делами, а он живет в свое удовольствие.

Афера раскрытаА дальше события развивались совсем удивительным образом. Ехал через Шклов князь Потемкин. К своему бывшему протеже он заходить не собирался, потому что их отношения окончательно расстроились. Да и Зорич был уверен, что Потемкин настроил императрицу против него, даже на дуэль хотел его вызвать.

Ассигнация 1769 г.

И тут пришел к Потемкину еврей-торговец из Шклова и показал ему бумажную ассигнацию. Потемкин поглядел и не понял. Тогда торговец показал ему на слово «ассигнация» – «ассиинация». «Что это такое?» – удивился Потемкин. «У нас таких много», – ответил торговец. Потемкин затребовал к себе Николая Богдановича Энгельгардта, могилевского губернатора, который «любил до безумия собственную пользу». Энгельгардт стал допрашивать местных евреев, и они принесли ему много подделанных сторублевых ассигнаций. На вопрос: «Откуда это?» ответили: «А графы Зановичи и карлы Зоричевы и работают, и выпускают, и меняют». Речь шла о карликах-арапах, работавших на Зорича.

В Сенате началось секретное расследование. Выяснилось, что изготавливались ассигнации за границей и привезены были в середине апреля 1783 года через таможню Толочин. «Как так привезены?» Оказалось, пришло два ящика, помеченные как «карты». Сопровождал ящики поверенный Йовель Беркович, который впоследствии утверждал, что ящики подменили.

Зорич испугался. Решив спрятать концы в воду, он послал в Москву отряд из восьми человек во главе с Аннибалом Зановичем и администратором Благородного училища Салмараном, который обучал французскому и музыке еще девиц Нащокиных. Их кареты было решено арестовать по дороге. Под Москвой процессию остановили. При аресте проводился обыск, и было обнаружено два тайника, в которых находилось 77 тысяч 500 рублей фальшивыми ассигнациями.

Расследование перешло в открытую стадию. В дело включились Тайная канцелярия, администрация Энгельгардта. Все инстанции проводили обыски и допрашивали торговый люд Шклова, который охотно давал показания. Салмаран тоже пошел на сделку со следствием, он даже предложил в обмен на снятие обвинений отправить его в Европу с опасным заданием – найти печатный станок и злоумышленников.

Была создана специальная комиссия Сената, в составе которой находились личный секретарь императрицы Александр Храповицкий, Андрей Шувалов (Брюс), племянник Шувалова Бахнов, полковник артиллерии Лев Пушкин, дед поэта, сенаторы Иван Розанов, Николай Неплюев, Петр Завадовский. Было выявлено 778 сторублевых ассигнаций.

Судьба аферистовЗановичей посадили на пять лет в Нейшютскую крепость. Имущество продали, хоть оно и было не столь многочисленным, как ожидалось: золотая табакерка, три атласных фрака и камзол. Зановичам выделили по 20 копеек ежедневного содержания, хотя младший брат безуспешно требовал продать его часы и кормить их с комендантского стола.