Полная версия:

Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина

Татьяна Сопина. Михаил Сопин

Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина

© Сопина Т. П., Сопин М. Н., 2024

© Издательство «Родники», 2024

© Оформление. Издательство «Родники», 2024

Живущим руку протяну

«Я пишу не стихи, а молитвыот имени ушедших и уходящих».М. СопинЯ не знал поэта лично. Но в середине 90-х годов на столе у отца, поэта А. А. Романова, увидел небольшую книжечку Михаила Сопина – «Обугленные веком». И в ней – очень резкое предисловие, почти «манифест» автора: «Мы входили в жизнь без идеологических шор, с широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года… Мы искали в правителе высшего судию, а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного покровительства, а находили в слабом садиста. Мы искали в незнакомом друга, а находили в кровном врага… Мы собачьими глазами просили у общества участливой нежности, а общество обеспечивало нас ненавистью по высшей категории…».

И название книжки, похожее на «Унесённые ветром», «Утомлённые солнцем», «Обожжённые зоной», и вызывающее предисловие в духе исповеди Печорина, и откровенные стихи поэта мне понравились, а имя – запомнилось.

А отец, помню, был в тяжёлом раздумье: с одной стороны, автор, безусловно, талантливый человек, много испытавший и чувствующий; с другой…

До этого А. А. Романов читал рукописи М. Сопина и как член приёмной комиссии СП РСФСР, и как секретарь Вологодской писательской организации, и, конечно, как поэт, несомненно, увидел талант автора. Увидел и то, как заявленные в «манифесте» М. Сопина контрасты прошли сквозь всю эту книгу: вверху – ложь, спесь и подлость; внизу – правда, боль и рабство. Основной художественный приём – резкий контраст, ключевое слово – несправедливость, а главная идея – «мир держится на здоровых кочках среди гнилого болота»…

Звон погребальныйПод родимым кровомОпухшим,Заметённым добела.Зачем яНовой ложью зачарован,Пытаясь заглушить колокола?…Зачем ты, память,Стон души хоронишь,Во мне, живом, былое хороня?Можно было понять тяжёлые раздумья А. А. Романова, который, как и многие, понимающие силу художественного слова, конечно, использовал противопоставление как литературный приём, но вместе с тем понимал, что его частое употребление в словотворчестве сужает, обедняет, упрощает оценку жизни, сводя всё её многообразие всего к двум регистрам – «да/нет», «+/−», «хорошее/плохое» и т. п. И в его записной книжке появляется такая запись (прочитал позже): «На одной отрицательной энергии долго жить нельзя, тем более – поэту. Отрицательная энергия сжигает человека до черноты. А поэзия – это деяние защитительного духа: это – доброе человекоустроение, а не разрушительная борьба всего и вся в человеке и самой жизни. Живущим руку протяну

С давней тревогой думаю о поэте, близком мне: сожжёт своё дарование и сам сгорит…» (14.04.94).

Полагаю сейчас, по прошествии лет, что речь здесь шла именно о М. Сопине, пришедшем в мир в 1931 г., а второй раз родившемся на разломе войны и мира:

Я рождаюсь вот здесьВ сорок первом.Мёртвым сверстникамГлядя в глаза…Моя вторая встреча с творчеством М. Сопина произошла гораздо позже, в новом веке, когда обоих поэтов уже не было на свете. Перебирая домашние архивы отца, наткнулся вдруг на такую его запись: «Михаил Сопин талантлив, но он, пройдя ад лагерей, донёс до русской поэзии лишь кричащие окалины строк. Прозу писать он не может (мог бы, но не может). А в поэзии он мог бы развернуться значительно, как трагик человеческого бытия (вообще человеческого, а не только одного подконвойного, советского), но для такой судьбы необходима мудрость, а не злость-обида…

И строки Михаила Сопина с каждым выходом в свет всё короче… Огня уже не хватает…».

В чём-то эти оценки не были лишены оснований. Вот, например, хорошее начало стихотворения – интересные первые четыре строки, а потом что-то происходит, мысль начинает «ветвиться», ритм ломается, возникает ощущение незаконченности:

Плачут радость и беда,Смертные и боги.Откровение всегда —У конца дороги.Но иногда и на поворотах.В этом прелесть жизни,И дай Бог, чтобы поворотов было больше…Но, с другой стороны, многое из творчества М. Сопина в те годы опубликовано не было, значит, оценка эта была неполной. И, убеждён, большим откровением для А. А. Романова стало бы такое, например, высказывание поэта (о стихах Е.): «…Основной признак поэзии? Она обладает лечебными свойствами. Сказал – избыл внутренний груз. Потому что вначале было не слово, а предисловие. Стон боли, стон голода, холода, общения, попытка осмыслить себя – главная наука о человеке. А слово – потом.

У тебя есть выражение: «Поэт-затворник обречён перепевать свою законсервированную душу…». Не «перепевать»… а РАСПЕВАТЬ. Это разные вещи…».

В самом деле, «перепевать» – это пересказывать уже известное, повторять «азы», а «распевать» – пробовать свой голос, искать себя, делать свои собственные открытия. «Распевать свою душу!» – думаю, что с этой мыслью А. А. Романов согласился бы безоговорочно: она была созвучна его миропониманию.

Скорее всего, близкой для него стала бы и такая глубокая философская мысль М. Сопина: «Я вижу строительство будущего по принципу ласточкина гнезда. Из маленькой грязючки птаха лепит домик, в котором родятся птички и осенью улетают, но инстинкт рождения непременно приведёт их обратно. В мире, строящемся по подобию ласточкина гнезда, не бывает такого, чтобы то, что один созидал годами, другой получал за минуту без всякого труда…». Но, повторюсь, многое в те времена было не известно: в России наиболее полная и ценная книга М. Сопина «Спелый дождь» вышла после ухода автора, только в 2011 г. (предыдущие цитаты взяты из этой книги).

Да, и второе своё рождение в самом начале страшной войны, и «злость-обида», и грязь, и «подконвойное бытие», и «ад лагерей», и покаяние – всё это присутствует в творчестве М. Сопина, который для передачи этого сложнейшего содержания и выбрал такую своеобразную художественную форму – «кричащие окалины строк».

…За грешное своёИ за святоеЯ говорю «спасибо» небесам.А нам с тобоюСнова в путь-дорогу.Без горечи пройдёмОстатки лет.Видимо, поэтому в созданной поэтом-человеком М. Сопиным вселенной находиться и просто, и тяжело. Просто потому, что никогда не заблудишься: так однозначно жёстко расставлены акценты, что сразу видно родное и чужое, главное и побочное, коренное и пришлое. А тяжко потому, что, вчитавшись в стихи поэта, набродившись по тропкам и дорогам этого «лихополья», можно и впрямь заболеть… Разрыв-строка, разлом-строфа, отсутствие мягких полутонов и оттенков, сплошные контрасты-вызовы и резкие светотени…

Неотступно, постоянно за спиной поэта – два образа, две «тени», два отражающих былое видения:

За всё, что выстрадал когда-то,За всё, чего понять не мог,Две тени —Зека и солдата —За мной шагаютВдоль дорог…Этим «теням из прошлого» надо было дать голос, а в нём – боль, крик, страдания, обиды, грязь… Видимо, поэтому многие «стихи-молитвы» М. Сопина очень своеобразны… А как забыть боль и грязь? Да и молятся ли так, криком?.. Поэтому читать его стихи, как и слушать песни Высоцкого, долго невозможно – сплошной надрыв… Видно, что, озвучивая прошлое, поэт много раз доходил (душой и телом) до края, до обрыва, до грани…

Как формируется калека?Смещают свет и тьму умаВ бетонной центрифуге века:Страна – казарма, храм – тюрьма.Народный голос – рёв амбиций.И друг вчерашний – враг уже…И других своих читателей «невольно» тянул за собой:

…Мне страшно:А вдруг я неволюЖивущих живым сострадать?Оттого и строки-откровения его «рваные», «рубленые», «ломаные», нарочито вызывающие… Оттого и строфа – «лесенкой», «ступеньками» (куда ведущими – вверх или вниз?). (Пишу сейчас эти слова о поэте и чувствую недоговорённость, недосказанность, какую-то неопределённость: отсюда и частые многоточия в речи…)

Можно, наверное, назвать это балансирующее на грани творческое состояние автора словом МЕЖДУ: «цветок», выросший не благодаря, а вопреки, на разломе камней, между холодом и теплом, изгнанием и лаской, хулой и хвалой…

Живу на взрывеДвух больных энергий —Своих страданийИ чужих обид.И тёмную ношу несу я,И светлую ношу…Как жить и творить в таком состоянии? Может, это и впрямь, – «безумие»?

Кроны жрут свои древние корниИ, безумьем созрев,Ядовитые мечут плоды…И в самом деле, можно ли – одновременно – «проклинать и любить», «казнить и славить»?..

Из позабытого былогоИ скорбь светла,И боль легка.И мысль, и праведное словоДоходят лишь через века.Ни мира нет в тебе,Ни лада.Казнишь и славишь на бегу,Россия —Чёрная лампадаНа вечно каторжном снегу.Чуть далее читаем и понимаем, что – «нет», «нельзя» одновременно «казнить и славить»: надо определяться, обращаться к тому или иному полюсу-пределу, и поэт, выходя из промежуточного состояния, «славит» только настоящую свою Родину, а фальшивую, казённую, извращённую – «казнит» и отвергает напрочь:

Моя Россия —Ум и нежность.Бандитски-рабья —Не моя.Часто при чтении стихов невольно заражаешься негодующей страстью автора, поддаёшься его «мышлению на гранях» и только потом начинаешь замечать «крайности», «ошибки», парадоксы, предельно заострённые обобщения поэта (курсивом выделено то, с чем не согласен):

…Хором славу поём.Оглядишься кругом —Каждый рабье своёВыжигает в другом.Ещё не стужа. Только снег.И мы идём, сутуля плечи…Все знают всё и обо всех.Но с тайной – жить на свете легче.* * *…Война, война.Распятый страхом тылЗастыл.Мой длится путь по лихополью.Я общества щадящего не помню.Безвременьем убитых не забыл.* * *Счастье на песке рисуем,Вслушиваясь в хруст.Каждый до песчинки предсказуем,Потому что пуст.В самом деле: крайности чреваты… Но вдруг (так бывает у автора), дойдя до края-предела, душа поэта делает открытие: оказывается, обрывы, овраги и пропасти суть испытания, закаляющие народ и каждого отдельного человека:

…Двадцатого столетьяВ глазах невпроворот,А я без клятв, без лестиЗа краем вижу брод —Сейчас, на этом местеРождается народ.А вот это откровение-предел считаю одним из лучших стихотворений в творчестве поэта:

Стой…Че-ло-век…Застыл я, не дыша.Ржавь проволоки,Пихты да берёзы.Я камень сдвинул,А под ним – душа.Прильнул к травинкам —Зазвенели слёзы.Многие лирические произведения М. Сопина, безусловно, автобиографичны, но здесь поэт «распел свою душу» в полную силу, сказал самое главное – и о самом себе, и о своём поколении, и о каждом страдающем человеке, человеке «на грани». Даже если далёкие наши потомки прочитают и запомнят только эти строки, они поймут суть необходимые: «я камень сдвинул, а под ним – душа»! Бессмертная душа человека!..

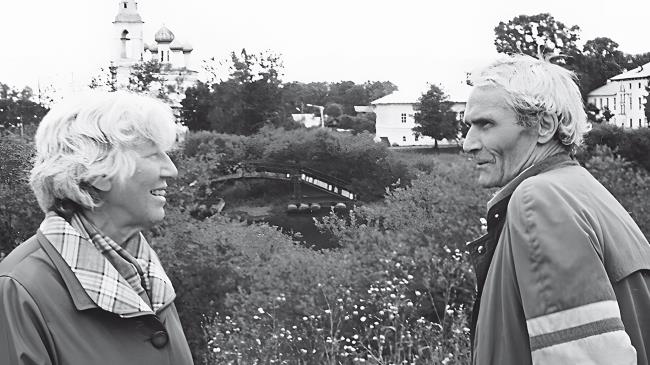

В том, что на определённом жизненном этапе (слово в контексте биографии поэта звучит двусмысленно) он «отогрелся» душой, безусловно, главную роль сыграла любимая женщина, та, что спасла его, – Т. Сопина.

…уйти в тебя,забыв про всё на свете,уйти в тебя,когда ты вся – весна.Когда любишь, и твоя любовь – «весна», душа твоя начинает «распеваться», и это прекрасно…

А что – потом, что – дальше, когда душа уже «распелась», и голос твой услышан?.. Ведь поэзия безмерна… Не затеряется ли твой голос?..

Вот как отвечает на этот вопрос сам поэт: «Большая поэзия – это гигантский планетный музыкально-литературный смысловой оркестр, и в нём закономерностей больше, чем случайностей. Если одна творческая мысль затронет струну другой – они зазвучат. Они будут играть Поэзию. Начинается сыгровка оркестра».

…Помнишь, я говорил,Что бессмертие —Голоса звук!Во Вселенной в векахСохраняются слов наших звуки.И здесь мне вновь вспоминаются слова из того давнего «манифеста» автора: «Мы входили в мир без шор и уходим без иллюзий. Именно это укрепляет меня в убеждённости: рано или поздно, при мне это произойдёт или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретёт человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю».

Действительно, сегодня, после жутких 90-х Россия обретает «человеческий облик», поднимается с колен, и в этом, безусловно, есть и заслуга поэта и человека Михаила Сопина. «Живущим руку протяну…». Удивительно: сам – былинка, «душа, сорвавшаяся с орбиты», «цветок на разломе», а «неволит сострадать» другим и тянет руку всем живущим…

И нам, живущим, остаётся лишь одно: «пожав» в ответ поэтову руку, прислушаться и постараться расслышать в сложном многоголосии современной русской поэзии и его «голоса звук».

А. А. Романов-мл.

Вызов судьбе

О поэте рассказывает Татьяна Сопина

Вступление

В 1967 году я была принята младшим литературным сотрудником идеологического отдела газеты «Молодая гвардия» Пермского обкома ВЛКСМ.

В это же время я переписывалась с заключённым одного из северных пермских лагерей. Иногда он присылал стихи. Тематика обычная для заключённых, но какая выразительность!

Я загинул до срокаКлеверинкой у ржи.Чёрный во поле колос,Меня удержи…Весной 1968 года наш редактор ушёл в отпуск, заместителем назначили сотрудника, к которому я могла обратиться с просьбой. Я попросила дать мне неделю «без содержания», чтобы выбраться на Cевер и увидеть автора необычных стихов, на что временный начальник ответил:

– Зачем без содержания? Я тебе подпишу командировку.

– Но это – лагерь. Маловероятно, что будет материал для газеты.

– И не надо. Этот материал у тебя «не получится». Может же что-то у журналиста не получиться!

Так я выехала по командировке на поселение Глубинное Чердынского района, что имело многозначительные последствия.

Роковым оказалось слово «командировка». Дело в том, что как только началась зона, с меня не спускали глаз, приставляли охрану, рассказывая, какие ужасы могут приключиться: изнасилуют, убьют и прочее. Когда я, наконец, добралась до Глубинного, поселили в гостевой административной комнате, а автора стихов, Михаила Сопина, привели под конвоем.

Охранник ходил за нами по пятам до вечера. Но он был обыкновенным призывником. Михаил отозвал его в сторону, тихо побеседовал. Может быть, солдату даже стало стыдно… И он оставил нас в покое.

Когда мы остались вдвоём, Миша сказал:

– Они боялись выпустить тебя из поля зрения не потому, что опасно.

И конвой здесь не положен – это же не лагерь, а поселение. Они не за тебя, а ТЕБЯ боятся как представителя прессы. Вдруг увидишь то, что НЕ НАДО ИМ… Тут у нас много чего можно увидеть и узнать. Тебе надо приезжать просто как «женщина к мужчине», и тогда всем будет всё равно.

Впоследствии я так и делала. Когда у Михаила закончился срок, мы поженились.

Рассказывать о нравах тех мест можно много, но сегодня речь о стихах.

Желтые тетради

Первые тетради со стихами не сохранились: зная, что отберут перед отправкой на этап, автор их сжигал. На поселении писать не запрещалось, но тетради могли погибнуть при пьяной казарменной драке или быть украдены… Когда мы познакомились, Михаилу было 37 лет. Писал он в общих тетрадях в клеточку, и первое, что попросил:

– Увези отсюда мои тетради.

Впоследствии пересылал их по почте. Я начала разбираться и поняла, насколько это трудно. Бисерный почерк в каждую строку, карандашный текст на пожелтевших страницах местами полустёрся. Величайшая экономия бумаги – на одной странице по два столбика. Только в одном месте я нашла несколько страниц дневниковых записей в прозе, но тут же всё обрывалось. Было очевидно, что автору этот стиль самовыражения не близок.

По структуре стихи казались похожими: длинное «разгонное» начало, и вдруг (обычно концовка) – поражающее. Как будто автор долго пробирался через дебри, чтобы уяснить для самого себя какой-то очень важный смысл… Со временем я поняла: чтобы выяснить, стоящее ли это стихотворение, надо сразу заглянуть в конец. Но иногда хотелось задержаться на строчках и посередине:

Я хотел бы забытьсяОт всего и от всех,Я хотел бы забитьсяВ березняк, словно снег…На моих глазах он очень быстро рос профессионально. Что для меня несомненно – лагерные тетради заслуживают отдельного издания. И такая попытка была предпринята в Перми. Михаил был ещё в заключении, когда я сделала выписки удачных стихов и строчек – получился выразительный сборник с неповторимым лицом.

В свёрнутом виде здесь были почти все основные мотивы последующего творчества Сопина («А около – тенью саженной былое, как пёс на цепи», «Тысячелетья стих мой на колени ни перед кем не встанет, словно раб…»). Прорывается и такое: «…На душу всей страны России мой путь упрёком горьким упадёт». Но это именно лишь УПРЁК, до обвинительной позиции ещё далеко. В эти и несколько последующих лет ему будет ближе рубцовское: «Россия, Русь! Храни себя, храни…», присягание Родине в верности, объяснение ей в любви.

В сохранившихся тетрадях подъём приходится на конец 1968 года. Это был какой-то взрыв творческих удач, стихи текут на едином дыхании, ярко, на высокой нравственной и эмоциональной волне. Знаю читателей, которые этот цикл по искренности и напряжённости считают лучшим в творчестве Михаила Сопина. Так ставить вопрос – что лучше? – наверное, нельзя. Поэт был в поиске всю жизнь, и в каждый творческий период были свои удачи. А понять его можно только прожив – мысленно – вместе с ним его жизнь.

Конечно, о публикациях мы и не мечтали, но знакомый физик сделал ксерокопии, и они ходили по рукам.

Остановимся только на одном стихотворении – «Не сказывай, не сказывай…». Поражает звукопись, музыкальность (внутренняя рифма почти по всей строке), чёткий ритмический рисунок. Аллитерация: -ст-, -ск-, внутри стихотворения словно что-то постоянно стучит – и только в конце понимаешь, что это «дом колотит ставнями». Напомним, что у автора за плечами всего десять классов заочной лагерной школы.

Читаем:

Не сказывай, не сказывай……Печаль ЮГоЮ Газовой ГлаЗА ЗАпеленала…Про[стая ли], про[стая ли]Твоя кручина разве,Когда слезинки [стаяли]…Весь свет поСТЫЛ и [СТАЛ не мил] —и после всего этого распева – смысловая концовка, как удар:

И дом колотит ставнями, как по щекам ладони.(Миша очень любил редкое и красивое слово «юга». Когда я спросила его – что это, он пояснил: что-то вроде степного марева. Потом я к этому слову привыкла, и оно перестало смущать. Сопин был из тех мест, где украинский и русский языки имеют одинаковое хождение. Вот как переводится это слово на русский язык в украинско-русском словаре под редакцией В. С. Ильина: «Юга (ударение на последнем слоге) – сухой туман, мгла, марево»… У Владимира Даля: «…состоянье воздуха в знойное лето, в засуху, когда небо красно, солнце тускло, без лучей, и стоит сухой туман, как дым…»). Стихотворения того периода: «Родные плачущие вербы…», «Не заблудился я…», «Вода, вода…» вошли в сборник «Предвестный свет», цитировались в газетах. А их могло быть гораздо больше! – если бы не предвзятое отношение к автору-заключённому.

Я тебе не писал…

Я тебе не писал,Что меня посещают виденья,Временами зовёт меня кто-то,Кричит, кричит…То вдруг чья-то рукаНа виду у честного народаМеня разденет,То я вижу себяВ язычке горящей свечи.Тает воск.Опускается пламя ниже.И качает меня,Как в сосуде огонь.Лижет ноги, грудь,Сердце,Душу лижет. А вокруг —Карнавал ночей и снегов…Я вскакиваю.Под ложечкой тает смуты льдина.Усталые веки —Как ставни избы нежилой.Разум, о разум,Что со мной?Помоги, мой спаситель единый.Эти мгновенья —Ножик под горло,Так тяжело мне от них,Так тяжело.Я пробовал пить…Но это – то же,Что ветер пьёт воду по лужам:Поднял, осушилИ, качаясь, пошёл по степи.Но жизнь – не степь,И идти, качаясь по ней,Это в сто тысяч раз хуже,Чем себя одурачить,Оглушить, ослепить.Проснёшься опять.И куда ж его денешь?Кричит оно,Что ты разбитИ распаян.И тогда,Как в смерти…Не хочется пробужденья.Хочется спать вечно,Никогда не просыпаясь.«Есть в душе моей такая рана…»

Есть в душе моей такая рана —Может, много, жизнь, еще шагнём —Только знаю: поздно или раноПолыхнёт, как в полночи огнём.И сгорит – без углей и без пепла,Без сифонов и без кочерёг,То, что столько лет и жгло, и крепло,То, что столько в жизни я берёг:И любовь, и горечь, и обманы,Колос чувств и долгий голод в нём…Есть в душе моей такая рана,Что когда-то полыхнёт огнём.«Всё, что было моим – не моё…»

Всё, что было моим – не моё.Сердце тянет к теплу, словно птицу.Память крыльями в проруби бьётИ не может за край уцепиться…«Бушует снег, шумит хвоя…»

Бушует снег, шумит хвоя.И сквозь буран и отдаленьеНеясный голос слышу я —То ли борьбы, то ли моленья.Не то… в смешенье буйных сил,В их дисгармонии и дрожиЯ вдруг в сознаньи воскресилВесь цикл замкнувшийся,Что прожил,От мнимых взлётов до крушений,Что вижу нынче свысока…И только не найду решений —Куда идти и что искать,Где каждый миг судьбы оплаченЗа боль других и за свою.О чём же снег и ветер плачут,Или о чём они поют?Хочу бежать, а буря воет,И некто с нею грозен, дик,Моею машет головою,Распятьем тело пригвоздив.«Не сказывай, не сказывай…»

Не сказывай, не сказывайО горечи финала.Метель югою газовойГлаза запеленала.Простая ли,Простая лиТвоя кручина разве,Когда слезинки стаялиИ покатили наземь?Весь свет постылИ стал не мил,Больное сердце донял,И дом колотит ставнями,Как по щекам ладони.«И великий живёт…»

И великий живёт,Как и мы.Может, синего больше на веках.Каждый чем-то захвачен,Закручен.Не крикнешь: «Куда ж это вы?!»А из нас-то ужеКто-то движется знаменьем векаПо дождливым бульварамОдинСреди многих живых.А навстречу —Вечерний туман,Неурядицы и недостатки.НемигающеСмотрят на насФары бегущих машин.Разве кто-то поймёт,Что капают жизни остатки,В вечность капают тихоИз треснувшей чьей-то души?Вытекают пейзажи,Мосты, переулки, соборы,Вытекают глазаИ улыбки, накопленные за года…Вплоть до детства,До чёрного неба над стонущим бором —Всё уходит, чтоб большеНе думать о нём, не гадать.Словно тени тенейПроплывают в толпе многоликойНепонятные судьбы,Которые не повернуть.В тишине, в тишине,В тишине умирает великий,Чтобы смертью своейУ столетий отнять тишину.«Передо мною…»

Передо мною —В сизых лозах пень…А за полоской лоз – как море – озимь.И так мне радостно,Что хочется запеть,Но вместо песенВыступают слезы.Вот, торопясь,Бежит куда-то жук.Ага, он в дом,И не стучится в двери.А я гляжу на всё, гляжу, гляжу,И в горле сохнет,И глазам не верю.Я болен, околдован, глухо пьян?О нет! Даю разгадку тайне:Передо мною – родина мояВновь рожденаЗа столько лет скитаний.«…Ругай меня, люби меня…»

…Ругай меня, люби меня,Превозноси,Низвергни в бездну,Пока я искоркой огняВ безбрежьи мира не исчезну.Пока судьба моя – не «были»…И сердце бьёт ещё рывками.И музыка души – не пыль,Спластавшаяся в мёртвый камень.«Своим…»

Своим,Земным,Живым поющим братьямЯ улыбнусьНезрячей болью слёз…«Не заблудился я…»

Не заблудился я,Но все же поаукай.Я не замерз,Но не гаси огня.Я не ослеп,Но протяни мне руку.Я не ослаб,Но пожалей меня.«Вода, вода…»

Вода, вода…Гляжу в тебя,Гляжу до головокруженья,И забываю счёт годамОт сопричастности к движенью.Как будто я тебе сродни,Но до поры очеловечен.Как будто бы я сам родник,Из этой вечности возник,По ней иду,И путь мой вечен.«Родные плачущие вербы!»

Родные плачущие вербы!Глухое дальнее село!Я б не любил тебя, наверно,Так обречённо,Так светло,Когда б над каждымЧёрным злакомНе убивался сердцем я,Когда бы сам с тобой не плакал,Отчизна светлая моя!Журавушка

Конец семидесятых – пожалуй, самый тяжёлый период в мирной жизни. Иллюзии о душевном равновесии на свободе рассеялись. Средства на жизнь давала работа слесарем-сантехником (кстати, Михаил был хорошим слесарем), но на одном месте подолгу не задерживался. Контакт с коллективом всегда превращался в пьянку с просаживанием и без того нищенской зарплаты. Стремился найти местечко в котельной с круглосуточными и ночными дежурствами. Впрочем, случайные «друзья» и богема быстро обнаруживали эти «уютные местечки»…

На сайте «Стихи.Ру.» Михаила Николаевича иногда называли профессиональным поэтом. Если иметь в виду Союз писателей СССР, затем России, – да, он был принят в него в 60 лет. Но средств к существованию эта профессия не давала никогда. Гонорары за сборники стихов получал трижды: первый мы проели, на второй купили сыну виолончель, в третий раз деньги пропали «благодаря» гайдаровской реформе.