Полная версия

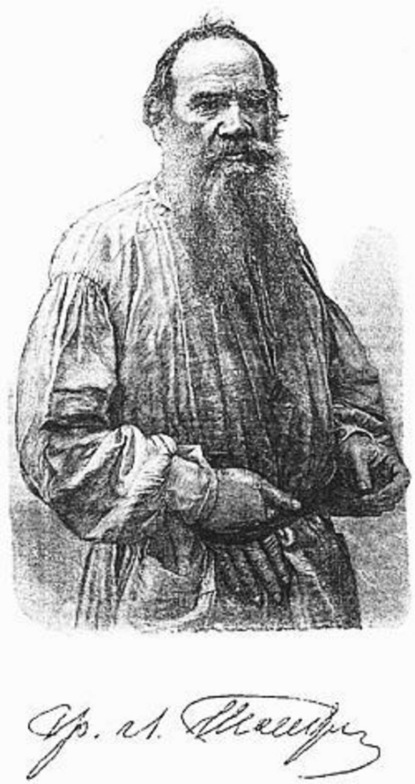

Полная версияЛ. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

Толстой не считается и не хочет считаться ни с историей нашей жизни, ни с устройством нашего организма. Он теперь так же безусловно верит в силу человеческого разума и воли, как прежде, в эпоху “Войны и мира”, безусловно отрицал ее. Он убеждает нас любить и верить и думает, что мы станем любить и верить, если мы поймем, как преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремлении к силе, на преклонении перед силой, на служении силе.

Гамлету казалось порою, что один удар ножа может прекратить все его муки, колебания, сомнения. Толстому кажется, что одно усилие воли и понимания переродит нас и нашу жизнь. Он и говорит поэтому: “Одумайтесь!”

Одуматься всегда хорошо. Возражать против того, что надо одуматься, было бы преступно. Но так ли это спасительно? Во-первых, кто может одуматься? Я допускаю, что у Толстого миллион читателей. Из этого миллиона пусть сто тысяч, то есть десятая часть, пойдут по его стопам. Но что же могут эти сто тысяч сделать с пятьюдесятью веками истории, тысячами миллионами человечества, устройством организма и наследственностью? Толстой не признает наследственности, как Руссо; он думает, что человек родится свободным, чистым и добрым – ну, а как наследственность существует, ну, а как человек родится не свободным, не чистым, не добрым? Ведь это последнее предположение справедливее. Толстой верует, что разум так же легко может справиться с инстинктами, как человек с муравьем. О такой силе разума история не говорит ничего, а говорит как раз обратное. Не было эпохи, когда люди не понимали, что их жизнь страшно далека от совершенства, и не было эпохи, когда это понимание совершенно перерождало бы их.

Когда-то Толстой приравнивал отдельного человека к бесконечно малой величине – дифференциалу, то есть геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность, гораздо более близкая к истине, чем та, в которую он впал теперь. “Дифференциал” истории превратился в титана, свободно двигающего горами… Когда-то Толстой всем существом своим защищал теорию исторической необходимости. Теперь, вместо необходимости, перед нами всевозрождающая сила любви, веры, понимания. Человек, дойдя до бездонной пропасти, в испуге поворачивает в сторону, прямо противоположную, и думает, что теперь нашел истинный путь? А вдруг и там пропасть еще глубже, еще мрачнее…

Встаньте, повторяю, на точку зрения возможности и невозможности, потому что, нет-нет, на нее становится сам Толстой. Любовь – выше, чище, могущественнее денег. Это несомненно. Но можно ли было помочь любовью семнадцати миллионам голодающих? Безбрачие, учит Толстой в “Крейцеровой сонате”, выше брака. Зачем же в “Послесловии” он говорит: “Могий вместити да вместит”, и только? Если все дело в том, чтобы вместил могий вместить, то учение превращается в обыкновенную проповедь морали, спасительность которой относительна.

В проповеди Толстого есть одна сторона, к которой нельзя не отнестись с полным уважением и любовью. Никто так резко, как он, не выставлял еще противоречий нашей жизни. Но как избавиться от этих противоречий? Разрубить ли гордиев узел или развязать его? Разрубить– лучше, приятнее, честнее, но это невозможно. А раз невозможно, то…

Жить, как живется? – спросит читатель.

Такой вывод делает и сам Л. Толстой. Но этот вывод совершенно несправедлив.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться с условиями истории, ее традициями, привычками и устройством организма, злом и добром нашей жизни, нашими страстями и инстинктами – не значит проповедовать квиетизм. Кроме многих грехов у человека есть и еще один, неискупимый – грех самонадеянности.

Это грех всякого безусловного нравственного учения.

Я не буду останавливаться на многочисленных противоречиях в учении графа Толстого и лишь упомяну о некоторых самых важных и бросающихся в глаза. Возьмите его учение о женщинах. В 1884 году он писал например: “Идеальная женщина, по мне, будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному в нее призванию – родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей, по усвоенному ею миросозерцанию…” Итак, рожать, как можно больше рожать. Перечтите теперь “Крейцерову сонату”. Смысл ее совершенно ясен; выходит, что самое лучшее совсем не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо в нее вложенному призванию, а та, которая это самое призвание уничтожит или разрушит в себе.

Противоречие это самое любопытное именно потому, что тут речь идет о жизни и смерти. Чего, собственно, хочет Толстой – жизни ли для человечества или смерти? Положа руку на сердце – я этого не знаю и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь это знал и мог без колебания ответить на поставленный вопрос. Проповедуя упорно трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, по-видимому, проповедует жизнь и верит, что счастливое существование человека на земле не только возможно, но и необходимо; он ставит каждому ясную и определенную цель: нравственное усовершенствование; он пишет страстные страницы в защиту того, что хорошая христианская жизнь легче, чем та, которую мы ведем. После этого появляется “Крейцерова соната”, и в Ясную Поляну летят десятки и сотни вопросов: “Что лучше: жить или умирать?” “Крейцерова соната” всеми без колебаний была признана за проповедь смерти. В “Послесловии” Толстой идет на компромисс и говорит, что безбрачие есть идеал, вполне неосуществимый, как и все идеалы. Раньше ничего подобного Толстой никогда не высказывал и всегда смотрел на свое учение как на такое, которое может быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такие противоречия меня нисколько не удивляют; удивительно, если бы их не было. В начале 60-х годов Толстой недоумевал, кому у кого учиться – нам ли у народа или народу у нас, и защищал и то, и другое мнение; в “Войне и мире” он, низведя личность человека до дифференциала истории, вместе с тем проповедует личное и семейное счастье как лучшее из всего и, в сущности, как художник впадает в еще более резкое противоречие с собой как мыслителем; уделяя радостям и страданиям своих “дифференциалов” столько блестящих страниц, он так успевает заинтересовать ими читателя, что этот последний очень грустит, когда один “дифференциал” умирает, или радуется, когда другая “дифференциалка” выходит замуж. На почве философии “Войны и мира” может быть создана лишь свифтовская сатира или comédie de la vie humaine.[18] Но граф Толстой так серьезно копается в душах своих “дифференциалов”, что эти души приобретают несоизмеримую важность.

Утверждали некогда, что граф Толстой – великий художник и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: как мыслитель граф Толстой величина крупная. Он блестящий диалектик, его мысли всегда оригинальны, и глубокое его громадное образование несомненно. Его противоречия не те, которые то и дело встречаются у человека, плохо думающего; а противоречия живого человеческого сердца, руководимого, однако, болезненно скептическим умом.

Существуют формулы в химии, в нравственности, в общественной жизни. Существуют люди, для которых вся жизнь есть формула, хотя бы вроде: блажен, кто смолоду был молод. Для этих людей формула необходима, как пища, питье и одежда. Она указывает им, что сказать, как ступить, когда сесть, когда улыбнуться и даже – как любить; а главное, она указывает, как жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противоречиями. Формула спасительна: руководясь ею, человек может быть спокойным и неунывающим. Он знает, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться беспрекословно, в обществе держать себя весело; знает, что не нами мир начался и не нами этот мир кончится. Формула играет для него ту же роль, что рельсы для локомотива: и ехать легко, и в сторону никогда никуда свернуть невозможно. С формулой тепло, как в шубе или у печки, весело, как за стаканом вина, чувствуешь себя легко и приятно, как в дружеской компании.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себе Толстого. Он отбросил формулу личного и семейного счастья, формулу воспринятого учения; он ищет истины, как Лир искал покоя в ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сделать безумными всех. Тяжело, мучительно жить без формулы. Вы, имея миллион денег и всемирную славу, знаете, что сделать по формуле; но без нее, без этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во сне, – что делать вам? Законно ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дела? Ни комфорт, ни любовь, ни уважение не дают покоя ищущей душе. Судьба Толстого – судьба Агасфера. Таинственный голос ежеминутно слышится ему и говорит: иди… ищи… иди… ищи… Он идет и ищет. Идет в великолепные салоны и находит там Борисов Друбецких, Вронских, Карениных; идет в поместья и находит там Ростовых, Нехлюдовых, Болконских; идет “к ним”, в народ, к Поликушкам, героям Севастополя… А голос не умолкает ни на минуту, и прежние таинственные слова – “иди… ищи… иди… ищи…” – слышатся постоянно. Путник устал; он видит, что дорога бесконечна, что ее черная лента, как былинная змея норманнов, обвивает весь мир, что в ее громадном кольце нельзя найти начала, исходной точки, что сама жизнь – это поток, несущийся в пропасть, – он хочет отдохнуть, забыться, хочет убить себя. Но надо идти… Запыленный, измученный, он поднимается опять, с ужасом вглядываясь во все ту же роковую загадку бытия…

Перед нами грандиозная картина вечного беспокойного искания… По легенде Агасфер попадает наконец в Иерусалим в ту роковую минуту, когда Сила предавала распятию и смерти Любовь… Агасфер вместе с ликующей рабской толпой идет по пыльной раскаленной улице, взбирается на Голгофу и вдруг чувствует, что на него упал кроткий, страдальческий взгляд, полный милосердия, сострадания, жалости. Это что-то новое, это уже не прежний повелительный голос: иди-ищи… Этот взгляд обещает отраду и надежду… “И Христос, – заканчивает легенда, – возложил на Агасфера крест свой…” На Голгофе Агасфер остановился и впервые почувствовал мир в душе, этой измученной, надломленной душе…

Такова история Толстого. От него требуют каких-то формул, упрекают его за противоречия. Он не может дать формулы: он – вечное искание, частичка того же потока, который мы зовем жизнью. Разве этот поток может остановиться?…

ГЛАВА XIV. НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ

В новой фазе своих верований Толстой начал раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать с крестьянами в поле и писать для них книги. Появляются издания “Посредника”, и народные его книжки миллионами расходятся по всей России. В 1886 году он говорил Данилевскому: “Более тридцати лет назад, когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами, и говорят нам: “Господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; напишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов, Георгов и прочей рыночной пищи”. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился по мере сил попытаться на этом поприще”. Попытки Толстого положили начало целой обширной уже литературе для народа, которая с каждым днем растет все более, но, к сожалению, еще и до настоящей минуты не выработала себе определенной цели и направления. Проповедь смирения, ненависти, презрения к умственному труду и т. д. – не редкость в этих грошовых серобумажных книжечках.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всяком случае не менее важная, есть личные его сношения с людьми. Сотни посетителей со всех концов России, Европы и Америки ежедневно приходят к нему со своими сомнениями, страданиями, нерешенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходят с добрым чувством, более примиренные с жизнью. Еще большая масса людей обращается к нему письменно и из Сибири, и из Америки, и на каждое серьезное письмо он шлет задушевный ответ.

Нет такой газеты, нет такого журнала, ни в Европе, ни в Америке, которые не посвящали бы ему своих столбцов и зорко не следили бы за каждым словом, выходящим из-под его пера. Совершенно справедливо замечает H.H. Страхов, говоря: “Большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился высказать и своими писаниями, и своею жизнью”. Как бы мы ни судили об этом перевороте, но, очевидно, образованный мир был поражен зрелищем человеческого существования, в котором с такою силою, без всяких внешних толчков, сказались вечные запросы души человеческой. Нужно отдать людям должное: никакое литературное мастерство не могло привлечь их любопытства и уважения в такой степени, как та душевная история, которая совершилась и совершается пред их глазами в Ясной Поляне. Некто Лилиенбах высказывает следующее: “Во всех образованных слоях обоих полушарий Толстой является любимым писателем”. Поль Флобер сравнивает его с Шекспиром, а Мэтью Арнолд считает его самой мощной силой в области литературы. Посмотрим же, как живет теперь Лев Николаевич. Любопытную картину этой жизни дает нам Всеволод Гаршин в своем описании посещения Ясной Поляны.

“Прибыв в Ясную Поляну, – говорит он, – я застал Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы-крестьянки. Я спрашивал у встречных крестьян, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мне отвечали с особенным удовольствием, что граф уже на работе. Войдя в указанную избу, я застал Льва Николаевича перед печкой. Он был погружен в работу и лишь изредка перекидывался словом с хозяйкой. Если бы я раньше не видел Толстого, я бы на этот раз мог его принять за кого-нибудь из деревенских рабочих. Его грязная, вымазанная сажей и глиной белая рубашка, ремешок вместо пояса, просторные крестьянские сапоги," по голенище запачканные в глине, вполне гармонировали с красивой головой и широкой спиной, на которой выступал сквозь рубашку обильный трудовой пот. Хозяйка же, без малейшего раболепства, даже, можно сказать, по-товарищески, подавала ему советы и, вероятно, в труде Льва Николаевича не видела ничего особенного: ей просто помогал добрый человек.

После завтрака Лев Николаевич пошел читать или писать и часа через полтора пришел к той избе, где намеревался поставить крышу на сарае. Он оказался в том же наряде, исключая блузы, которую он переменил на более чистую. Вероятно, всякому известно, что Лев Николаевич денежной помощи нуждающемуся человеку не признает, но у себя в деревне он старается принести посильную помощь крестьянам личным трудом, доставлением материала для построек и для посева”.

Теперь является вопрос: почему же Лев Николаевич предпочитает помогать крестьянам не деньгами? И этот вопрос задал ему Гаршин, увидав, что дочь графа работает на поле одного из бедных крестьян.

“Я думаю, – сказал ему Толстой, – что обязанность каждого человека – работать для других, кто нуждается в помощи, и работать по крайней мере часть дня своими руками. Лучше работать для бедного и с бедным в его особом занятии, нежели работать на высшем, более высоком и, пожалуй, более вознагражденном интеллектуальном поле и давать бедным результаты. В первом случае вы не только помогаете тем, кто нуждается в помощи, но вы показываете, что вы не считаете их прозаическую работу ниже своего достоинства, то есть вы научаете их самоуважению. Если же вы работаете исключительно на вашем более высоком интеллектуальном поле и даете бедняку результат вашего труда, как вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете леность и подчиненность; вы устанавливаете социальное, сословное различие между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете в нем уважение и доверие к себе”.

Вернемся к воспоминаниям Гаршина. “Итак, Лев Николаевич отправился после завтрака класть крышу на сарае бедной деревенской вдовы, которой, по примеру Льва Николаевича, пришел помогать сосед-мужичок и еще какой-то паренек. Этот мужик, Прокофий, худой, истощенный, заправлял работами и действительно, входя в роль, командовал как следует, без стеснения. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Он с видимым наслаждением подпиливал бревна, вырубал гнезда для стропил, обстругивал деревянные гвозди. При постановке стропил Лев Николаевич выказал значительную силу и ловкость, перетаскивая громадные бревна и поднимая их вверх. Лев Николаевич строил сарай в первый раз и относился к этой работе с тою же любовью, как и к кладке печи на краю деревни.

Всякий день, пока я был у Льва Николаевича, он после завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовий сарай и возвращался домой поздно. Работал он неутомимо, так что Прокофий не раз с сердечным удовольствием говорил: “Ишь, ишь, куда полез дед. И не смается”. Все, кому нужно было видеть Льва Николаевича, являлись к нему в деревню и тут же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышках среди навоза, беседовали с ним. Во время отдыха, около пяти часов, если Лев Николаевич не уходил домой, все усаживались в ближайшей избе и, утоляя свой голод хлебом и квасом, снова рассуждали о явлении борьбы за существование и прочем”. В заключение Гаршин говорит: “Нужно удивляться Толстому в его умении распределять свое рабочее время. Постоянно занятый физическим трудом, развлекаемый массою посетителей знакомых и незнакомых, он находил время отвечать на письма, читать, думать и писать самые разнообразные вещи, начиная с рассказов для народа и кончая рассуждениями на тему мировых вопросов”.

Рафаил Левенфельд, посетивший Толстого в 1890 году, рассказывает, что во время его пребывания Лев Николаевич ежедневно отправлялся работать в поле, где рядом с ним помогала крестьянкам и дочь его Марья Львовна, и ежедневно его навещали различные посетители: то приходила девушка из деревни, то приезжали за “Крейцеровой сонатой”, то издалека являлась какая-нибудь барыня, просто чтобы увидеть его и пожать ему руку. Тут же пришел из дальней деревни крестьянин посоветоваться с ним о домашних делах. Лев Николаевич, внимательно выслушав крестьянина, обстоятельно разъяснил ему, как нужно, по его мнению, во всех затруднительных случаях поступать согласно учению Христа, и крестьянин, тронутый до слез, удалился, обещаясь исполнить все так, как посоветовал ему Толстой.

Голодный 1891/92 год прибавил новую блестящую страницу к биографии Толстого, страницу, которой я и позволю себе заключить свой очерк. Мы видели, как он учил и искал правды, как переходил от служения силе к служению труду и наконец – любви. Любовь завершила цикл развития и осенила своим крылом могучую больную душу…

История голодного года еще слишком на памяти у всех нас, чтобы надо было ее рассказывать. Мы видели грустное и печальное зрелище громадных пространств, занесенных снегом, под которым без одежды, без пищи, без дров, без слова жалобы, а с тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная, зачем они жили, еще меньше зная, зачем они умирают… Мы в это время устраивали филантропические чтения и филантропические танцы, мы грустили, что так все это нехорошо вышло, мы почувствовали в душе обновляющую силу сострадания – увы! ненадолго, но мы не знали, что делать. Толстой первый нашел выход. Вместе со своею семьей он первый отправился в среду голодающих и, пользуясь своим славным именем, кормил в устроенных им столовых сотни и тысячи людей. Он ни на минуту не покидал своего поста. Пожертвования шли к нему со всех концов России, Европы, Америки. Он сделал что мог, спасая близких от голодной смерти.

Наперекор своему учению, он брал деньги, раздавал деньги, помогал деньгами. Так горячий ключ, занесенный снегом, пробивает ледяную кору и жаркой греющей струей вырывается наружу. Так любящее человеческое сердце, замолкшее под холодным резонерством, начинает биться с прежней силой любви и сострадания, несмотря на ледяную кору логических аргументов, раз это сердце есть, раз оно способно любить, сострадать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Толстой начал свою литературную деятельность в 1851 году, выступив “Детством” в “Современнике” Некрасова. “Детство” обратило на себя внимание, хотя преимущественно лишь в кружках, прикосновенных к литературе. “Севастопольские рассказы” сделали имя Толстого популярным в широкой публике, но истинная слава последовала лишь за “Войной и миром” (1865–1869 годы). В Европу произведения Толстого стали проникать лишь в 70-х годах, хотя сначала довольно туго. Начало учения относится к 1881 году.

Таков послужной литературный список графа Толстого, охватывающий собою тридцатитрехлетний период. За эти тридцать три года русская публика сменила несколько кумиров, из которых каждому в свое время поклонялась до упаду. В 50-х годах первенствовал Тургенев, в 60-х – Островский, отчасти Тургенев и Писемский, в 70-х, как ни странно такое сочетание имен, – Достоевский и Щедрин, но 80-е годы почти безраздельно принадлежат Толстому, который, как указал я выше, доставлял почти всю умственную пищу второй их половине.

В литературу эпитет “великий” был пущен Тургеневым в его предсмертном письме к Толстому. Толстой назван здесь великим писателем земли русской. Тургенев, заметим, имеет в виду исключительно художественные произведения.

Под определением Тургенева нельзя не подписаться, и величие Толстого как художника не требует доказательств. Мы и не будем этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературе, отчасти на собственном изучении, постараемся дать оценку художественного дарования Толстого, не надоедая читателю восторгом и восклицательными знаками.

Сначала о слоге. Это не слог Тургенева, гладкий и полированный, несущий на себе следы тонкой ювелирной работы, красивый и легкий, как афинские постройки, не слог Достоевского, нервный, пронизывающий, подчас растрепанный, – это слог ясный, простой, сильный, украшенный меткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. В молодости Толстой заботился о красоте и изяществе языка: в “Казаках” (1861 год) есть еще страницы стиля, но, начиная со статей в журнале “Ясная Поляна”, стиль исчез. В слоге Толстого есть многое, что напоминает характеристику его внешности, данную как-то Тургеневым: “Это, – писал Тургенев, – человек высокого роста, могучего сложения, по наружному виду дюжий и свыкшийся с деревенскою жизнью (rustique). Не совсем правильные черты лица обличают ум необыкновенный”. В этом портрете вы как бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самом деле не заботится о фразе и не боится сделать стилистическую ошибку. К красивым, изящно построенным фразам он питает искреннее отвращение, и это отвращение появилось у него уже в юности. Тогда он, между прочим, нападал на Пушкина за то, что тот писал стихами. Стихов Толстой не любит и теперь, хотя сам два раза согрешил в этом отношении – оба раза, впрочем, в шутку. Стилистических неправильностей можно найти немало даже на лучших страницах “Войны и мира”, но странно, этот не всегда красивый и всегда небрежный слог в конце концов начинает нравиться вам больше всякого другого, все равно как некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вам больше, чем лицо Мадонны. Слог Толстого, как и все толстовское, подкупает и порабощает вас своей мощью, запасом громадной заключенной в нем силы и наконец своей ясностью и точностью. “Разница между мною и Пушкиным та, – говорил Толстой Берсу, – что Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем, а я как бы пристаю к читателю с этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее”. Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложение Толстой не остерегается. Он пишет, точно дом строит на каменном фундаменте, и знать не хочет, будет ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно, и что за беда, если какой-нибудь флигель (придаточное предложение) выпятится вперед?

Отсутствие фразы в стиле вводит нас в самую глубь психологии Толстого как художника: он всегда и неизменно искренен. Он пишет то, что думает, и только так, как думает. Это очень важное обстоятельство, и я не могу удержаться, чтобы не напомнить маленького остроумного рассуждения Берне на эту тему: “Удивительная вещь этот письменный стол, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нет более невинных предметов, а между тем… Я знаю людей умных, честных, безусловно правдивых, но стоит им только взять в руки невинное перо, придвинуть к себе невинный лист бумаги и сесть за невинный письменный стол, как сейчас же они начинают писать не то, что думают, или, по крайней мере, не так, как думают. Что бы это значило – не знаю, но я знаю вот что: человек, который за письменным столом не может быть так же искренен, как сам с собой, со своим другом, с любимою и преданною женщиною, никогда, даже под угрозой личного знакомства с Меттернихом, не должен садиться за невинный стол и брать в руки невинное перо. Моя статья – мое родное излюбленное детище, а не любовница, купленная за деньги”… Так писать, как того требует Берне, могут лишь литературные избранники, и даже не все литературные избранники, потому что Цицерон, Петрарка, Гейне несомненно допускали фразу. Чтобы перед письменным столом сохранить полную искренность, не дать себя увлечь в сторону стиля ни одной случайности – надо видеть в своих созданиях родное детище и понимать, что это детище ищет правды и будет, в сущности, живо лишь этой правдой. Небрежный в слоге, Толстой по 30–40 раз переделывает каждое свое произведение, а его гигантская эпопея “Война и мир” переправлялась и переписывалась семь раз. Искренность всегда проста, и, в сущности, идеально прост слог Толстого: его фразы, как ветви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатление произведут они на глаз просвещенного туриста.