Полная версия

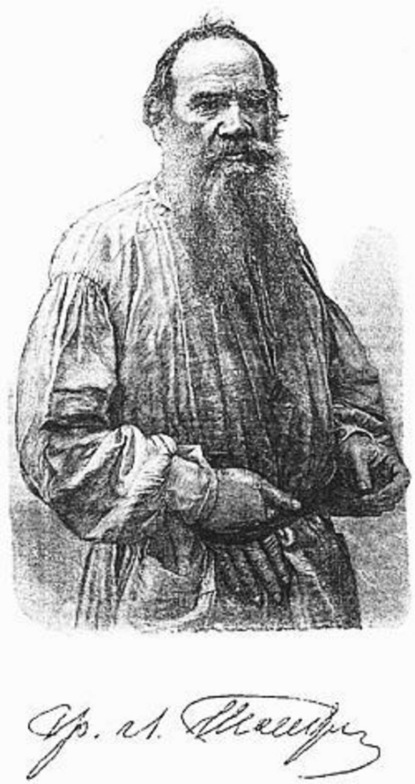

Полная версияЛ. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

ГЛАВА XII. КРИЗИС

Мне думается, что предыдущие главы должны были подготовить читателя к наступлению кризиса в душе Толстого, так как кризис этот никогда, в сущности, не прекращался. Сомнения и муки таились все время и наконец с невероятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается перед нами на каждом пожаре: огонь сначала таится внутри здания, языки пламени медленно переходят с одного предмета на другой, лишь изредка вырываясь сквозь окна или бросая на них красное зарево. Но огонь окреп, пробрался сквозь крышу на свежий воздух, и вдруг здание вспыхивает, как свеча…

Что было ближайшим поводом кризиса – определить трудно. Да и нужно ли искать этих ближайших поводов? Они важны в юности, важны для человека с обыденным умом, живущего в приятной дремоте, – этому нужен толчок, встряска. Но Толстому в описываемое время, то есть во второй половине 70-х годов, было уже около пятидесяти лет, в приятной дремоте он не находился никогда. Его ум работал неустанно. Когда корни растения подкопаны, но остался еще один тоненький корешок, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжает жить; но вот и этот корешок перерезан, и растение умирает. Под свои верования Толстой подкапывался всю жизнь, а в какую минуту перерезал он последний корешок – сказать нельзя. Он постоянно висел над пропастью отрицания, висел, держась за чахлый кустик, основу которого грызли мыши. Рано или поздно кустик должен был оборваться, а человек слететь в пропасть. Это собственное сравнение Толстого. В “Исповеди” он рассказывает о путнике, застигнутом в пути разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь. Но – увы – на дне колодца лежит дракон с разинутой пастью. Путник ухватывается за ветви растущего в расщелине куста. Но куст рано или поздно должен оборваться, потому что две мыши, черная и белая, подтачивают его ствол с разных сторон. Путник видит это, понимает, что он должен с минуты на минуту упасть вниз и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижет засохшим языком капли меда на листьях куста.

Разъяренный зверь пустыни и дракон – это смерть. Мыши – время, куст – жизнь… Капли меда – радости жизни… Пока есть мед – есть и силы, и смысл, и призраки счастья…

“Так я жил, – рассказывает Толстой о периоде своего “семейного счастья”, – но пять лет назад (1876 год) со мною стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние.

Но это проходило, и опять я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинокими вопросами: зачем?., ну, а потом?… Сначала мне казалось, что это так себе, бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что все это известно и что если я захочу заняться их разрешением, то это не будет стоить мне никакого труда, что теперь мне некогда только этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и ответы найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и, как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно. Я нашел, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное; и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. Но только что я тронул их и попытался разрешить эти казавшиеся мне детскими и простыми вопросы, я тотчас же убедился, что эти вопросы – самые глубокие и важные в жизни вопросы и что сколько бы я ни думал, я не могу разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать.

Ну, хорошо, у тебя будет 6 тысяч десятин, 300 голов лошадей, а потом?… И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: зачем?… Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: а мне что за дело? Или, думая о славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: “Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну, и что ж?” И я ничего, ничего не мог ответить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не спать, но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание – из этого ничего не выйдет. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в трезвые минуты я знаю, что это – обман, что желать нечего. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни. Мысль о самоубийстве была так соблазнительна, что я должен был употреблять против нее хитрости, чтобы не привести ее слишком скоро в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успею, – говорил я себе… И это сделалось со мною тогда, когда я был совершенно счастлив – все у меня было: семья прекрасная, средства большие и все возраставшие, слава, уважение ближних, здоровье, сила телесная и душевная, кажется, все…

Я уже ничему в жизни не мог придать никакого разумного смысла. Все это так давно всем известно. Не нынче завтра придут болезни и смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, забудутся все раньше или позже – это все равно. И главное – меня не будет. Так из чего же хлопотать? Прежний обман радостей житейских, заглушавший ужас смерти, уже не обманывал меня. Сколько ни говорили мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не мог уже этого делать, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не мог не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти…

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже стали не сладки мне. Семья? – говорил я себе, – но семья – жена, дети, они – тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же мне жить? Зачем мне любить их, беречь, растить… и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг в познании приведет их к истине. А истина – смерть… Искусство, поэзия? Долго под влиянием успеха, похвалы людской я уверял себя, что смерть, которая уничтожит и дела мои, и память о них, – ничтожна. Но скоро я увидел, что и это обман. Мне ясно было, что искусство есть украшение жизни, заманка к ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость – как же я могу заманивать других? Пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражение жизни в искусстве доставляло мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства. Но когда я стал отыскивать смысл жизни, зеркальце это стало мне или мучительно, или ничтожно…

Зеркальце теперь говорило, что положение мое отчаянно и глупо; этим я не мог утешаться. Хорошо мне было любоваться его отражениями, когда я верил, что жизнь имеет смысл. Тогда эта игра светов – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни потешала меня. Но когда я узнал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мне известна, я бы мог быть спокойным, зная, что это мой удел. Если бы я был как человек, от рождения безвыходно живущий в лесу, из которого он знает, что выхода нет, я бы мог жить.

Но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу; знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться. Это было ужаснее всего… И чтобы избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ждать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, – я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорей, поскорей избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству…”

Толстой по обыкновенной своей привычке, раз дело касается личной его жизни, говорит слишком общо: “На него стали находить минуты уныния, жизнь его остановилась” и т. д. “Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю” – вот смысл предыдущих строк. Мед исчез, возможность и охота наслаждаться медом исчезла – корень жизни надломился, и великий человек на вершине человеческой славы опять стоит с глазу на глаз с роковой тайной бытия и, вперив в бесконечную пустоту вселенной свой испытующий взгляд, спрашивает себя: зачем, к чему?

Кто же расскажет, что тайна от века,В чем состоит существо человека…Кто он? Откуда, куда он идет?Кто там вверху над звездами живет?Это страшный вопрос, и прав поэт, говоря:Сколько голов беспокойных томил он,Сколько им муки принес!И вот, счастливейший из смертных, граф Толстой прячет от себя шнурок, чтобы не повеситься, и не ходит на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Что же такое жизнь? – спрашивает себя этот счастливейший из смертных и отвечает: кем-то сыгранная с нами злая и глупая шутка… Он смотрит на веселые, смеющиеся лица детей, на другие знакомые, любимые лица и думает: пройдут годы, и в сущности немного лет всего, и замолкнет этот смех, и не останется ничего; кроме смрада и червей. Что я в сравнении с вечностью? Обидный страшный звук – не больше.

Толстой говорит, что он “боялся жизни”, “стремился от нее”. Я думаю, что он всего сильнее боялся смерти. Приближающаяся старость, седина и морщины, болезни – все это направляло ум к той стране, откуда не возвращался еще никто. С точки зрения смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроения, когда, смотря на смеющиеся красные губы, воображаешь их изъеденными червями, или, видя перед собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразных впадинах черепа, набитых землею, – значит не жить уже больше. Мы сейчас ближе познакомимся с этим процессом смерти и возрождения. Но пока одно маленькое замечание.

Чем жив человек? Своей привязанностью к жизни прежде всего. Она не иллюзия, а мать всех иллюзий, надежд, ожиданий, она источник силы, стремления, радости. Раз исчезла она, исчезло все. Привязанность к жизни, инстинкт не выдерживает критики с точки зрения разума и не нуждается в этой критике. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понимал Лермонтов, когда писал: я не хочу…

Чтоб тайный яд страницы знойнойСмутил ребенка ум спокойныйИ сердце слабое увлекВ свой необузданный поток…О нет, преступною мечтоюНе ослепляя мысль мою,Такой тяжелою ценоюЯ вашей славы не куплю…Уничтожать в другом привязанность к жизни – преступная мечта. Это все, что есть у человека, это богатство всех его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищего суму и корку хлеба у голодного. Когда паралитик Гартман говорит, что жизнь скучна, – это не беда; но когда он с немецкой аккуратностью и несомненным блестящим и ловким диалектическим талантом начинает перечислять все радости бытия и подкапываться под чувство любви, дружбы, веры, счастья, я полагаю, что он совершает преступление. Привязанность к жизни – сумма всех инстинктов жизни, их равнодействующая, таинственный жизненный эликсир алхимии; величие разума в том, чтобы увеличивать ее, давать ей свободу проявления, предохранять ее от ошибок, но не заражать тайным ядом сомнения. Сомнение должно остановиться здесь; идти далее преступно. Такое страшное преступление совершил Гамлет, хотя он и любил Офелию более, чем сорок тысяч братьев. Он влюбленной, милой, полной жизни девушке показывал лишь череп и могильных червей, он послал ее в монастырь. Прямое убийство лучше и честнее, чем эта медленная отвратительная инквизиция.

Толстой подверг критике разума саму привязанность к жизни и дошел до мысли о самоубийстве. Это необходимо и логично. Он сообщил о своих сомнениях всем, всему миру – это было бы преступлением, если бы кризис его не кончился возрождением. Поэтому без боли и ужаса можем мы следить за дальнейшими исканиями великой души. Эти искания не приведут нас к глухому переулку, а выведут на дорогу, по которой идти или не идти – наше дело; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился к науке. Вопрошая эту сторону человеческих знаний, он получил бесконечное количество темных ответов о том, о чем не спрашивал: о химическом составе звезд, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно легких невесомых частиц эфира, но ответа на вопрос, в чем смысл жизни, он не получил и, разумеется, не мог его получить, потому что наука этим вопросом не занимается и заниматься не может. Все равно как я не стану заглядывать в X том законов, чтобы справиться о том, что такое нравственность, и не должен обращаться к китайской грамматике, чтобы узнать, как излечиться мне от болезни, – так для решения вопроса о смысле жизни мне нечего читать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Лайеля. Смысл жизни – это конечная цель жизни, а ни о каких конечных целях наука не рассуждает, давно уже убедившись, что такие рассуждения бесплодны и невозможны.

Толстой обратился к философии. Здесь он, по-видимому, нашел выход из своего положения, но этот выход был как раз тот, который наводил на него такой ужас. Этим выходом была смерть. Он называет Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человечества. Чему же учат они? Толстой так формулирует их воззрения: “К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? “Мы приблизимся к истине лишь настолько, насколько удалимся от жизни”, – говорил Сократ, готовясь к смерти. Мудрец всю жизнь ищет смерти, и потому смерть не страшна ему”.

Итак, смысл жизни в смерти?

Толстой обратился к людям своего круга и нашел у них четыре выхода из сомнений. Первый выход есть выход неведения, состоящий в том, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Второй выход есть выход эпикурейства. Человек знает безнадежность своего положения и все же говорит, как некогда Соломон: “Ешь с веселием хлеб свой и пей в радости сердца вино твое”… Третий выход – самоубийство. Четвертый – слабость и малодушие. Понимая, что жизнь есть зло и бессмыслица, люди все же тянут ее.

Разумеется, ни одного из этих четырех выходов не мог принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что знаешь, и не понимать того, что понимаешь.

И он обратился к тому, кто всегда спасал его, кто всегда с ласковой, доброй улыбкой протягивал ему, утопающему, руку, – к народу, массе.

“Благодаря, – говорит он, – какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, – я чуял, что если я хочу понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые утеряли его и хотят убить себя, а у тех миллиардов живущих и отживших людей, которые делают и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы людей, живших вокруг меня…”

“Вера – сила жизни”. К этому выводу пришел Толстой, и против такого вывода никто никогда ничего возразить не может. Вера – это воля жизни, сосредоточившаяся возле одного определенного стремления и дающая смысл и цель всему нашему бытию.

Но где и как найти эту веру? Вопрос, по-видимому, неразрешимый. Если я ничего не хочу (кроме удовлетворения самых элементарных потребностей), то кто заставит или научит меня хотеть; если я ни к чему не стремлюсь, то что заставит или научит меня стремиться? Знание приобретается легко, но приобрести веру, когда ее нет, большинству кажется совершенно невозможным. Эту самую невозможность испытал и Толстой, пока не пришел наконец к правилу: “Живи по вере, и ты поверишь…” Но пришел он к этому не сразу. Немало времени искал он веры так же, как мы ищем знания. Он обращался к монахам, странникам и священникам, он ходил в Оптину пустынь, он запирался каждое утро в кабинете и молился, он постился, говел. Наконец он стал изучать Евангелие и вчитываться в его бессмертные слова, продолжая собирать в то же время “сведения о вере”, если можно так выразиться. Он сближался с католиками, изучал еврейский язык под руководством московского раввина Минора, все стремясь к тому же – к пониманию Евангелия… Несколько лет провел он в этой умственной напряженной работе, познакомился со всеми толкованиями, накопил массу специальных знаний, сам комментировал, продолжая страдать, наслаждаться и сомневаться… Так рассказывает он об этих своих занятиях:

“Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14–15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем смысле этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг решил дорогой, что дело это ему совсем не нужно, и повернул домой. И все, что было справа, стало слева, и все, что было слева, стало справа: прежнее желание быть как можно дальше от дома переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания стали другими: и доброе, и злое переменилось местами.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь. Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живут так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив, страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же”

(1883 год).ГЛАВА XIII. УЧЕНИЕ ТОЛСТОГО

Мы остановимся только на самых существенных пунктах:

1). Основная идея жизни – идея религиозная.

“Как ни храбрись, – говорит Толстой, – привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей религией готовое, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни”.

Ту же самую мысль он повторяет постоянно. Например:

“Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от одного света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно ему, а надо жить как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других, после того как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей…”

Такие нападки на науку и презрительный тон по адресу законов “исторических”, “социологических” и других не должны удивлять нас. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, как мы видели уже раньше, он спрашивал ее совсем не о том, о чем можно спрашивать науку.

Но если мы оставим в стороне слишком резкую формулировку Толстого, чем он постоянно грешит, говоря о науке или философии, и посмотрим лишь на остов мысли, выраженной в предыдущих словах, то найдем совершенно справедливое указание на одну существенную черту научного и философского мышления – именно на признание “необходимости” в жизни. Наука и философия не могут так беспредельно верить в силу человеческого разума, как верит в нее граф Толстой. Наука и философия рассматривают и изучают человека не самого по себе, а в отношении ко вселенной, к истории, к тому, что делалось миллионы лет тому назад и будет делаться миллионы лет спустя, когда нас лично не было и не будет. Отсюда и различие в оценке. Поставив человека рядом с Казбеком или Монбланом, мы найдем, что он – предмет очень милый с виду; но, поставив его рядом с мухой, найдем, что он – существо довольно обширных размеров. Говоря о личной жизни и даже жизни отдельного поколения в сравнении с прошлой и будущей судьбой всего человечества и всей вселенной, мы едва ли придадим им ту важность, которую необходимо придадим, если посмотрим на них как на нечто самостоятельно сущее. Астроном, изучая образование вселенной, геолог – образование земной коры, физик и химик – свойства и деятельность элементов, историк – прошлое человека, никак не могут проникнуться безусловным уважением к разуму человеческому, потому что до сей поры они ни на чем не видели его следов, или же эти следы так же незначительны, как следы ребенка на гранитной скале. Даже, повторяю, историк смело может спросить себя, что же сделал человеческий разум? Пока слишком мало. Величайшие факты нашей новой европейской истории – переселение народов, падение крепостничества, развитие капиталистической системы хозяйства – не носят на себе ни малейших следов разума человеческого. На каком же основании можно возлагать на этот последний такие большие надежды? Не говоря уже о том, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомненной умственной косности и умственной забитости большинства людей – перевести это понимание в действия в 999 случаях из 1000 прямо невозможно. Граф Толстой утверждает, однако, что это очень легко. “Только бы, – говорит он, – люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им”…

Только бы… только… да в этом “только” вся суть и заключается.

Но с этой преувеличенной верой Толстого в силу человеческого разума и воли, с его благородным, хотя и утопическим убеждением, что жизнь переменится сразу, если мы того захотим и поверим, – мы еще встретимся. Пока же второй пункт, который гласит:

2) Религиозная идея практична, то есть ведет человека не к созерцанию, а к деятельности, поступкам. Она дает человеку правила жизни и прежде всего выводит его из заколдованного круга личного эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Граф Толстой решительно это отрицает.

“Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя, в будущем не нужны; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Притчей о виноградарях Христос разъясняет этот источник заблуждения людей… заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков, кончающихся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. По учению Христа люди должны “понимать и чувствовать”, что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и перед живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего”.

Несколькими строками ниже Толстой говорит и понятнее: “Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей”.

Хотя мысль эта выражена в очень общей и потому совершенно неубедительной форме, я все же думаю, что ни наука, ни философия ничего против нее возразить не могут. Человек как личность на самом деле находится в неоплатном долгу перед жившими, живущими и имеющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что один, предоставленный самому себе, он может разве лишь с успехом обрасти шерстью. Толстой вообще не устает называть личную жизнь призраком – призрачной, из чего совершенно естественно вытекает вывод, что истинная жизнь может быть основана лишь на отречении от себя для служения людям.

3) Современное учение мира противоречит учению Христа. Толстой постоянно возвращается к этой мысли, и, надо согласиться, в этом сила его учения.

Он шел как-то по Москве и увидел сторожа, грубо отгонявшего нищего от ворот, где нищим стоять было воспрещено. “Евангелие читал?” – спросил сторожа Толстой. “Читал”. – “А читал: “И кто накормит голодного!..” Я сказал ему это место. Он знал его, выслушал. И я видел, что он смущен. Ему, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, вдруг оказался неправ. Он был смущен и видимо искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет; он повернулся ко мне боком, как бы уходя. “А наш устав читал?” – спросил он. Я сказал, что не читал. “Так и не говори”, – сказал сторож, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту. Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мною и стоит перед каждым, называющим себя христианином”.