Полная версия:

Портреты замечательных людей. Книга первая

– Мы – часть природы. Вот я был в Мэдисоне – столице штата Висконсин, в Америке. Там вокруг местного Белого дома утки ходят, их кормят пенсионеры, и белки прыгают. Курить в этом сквере и вокруг него запрещено! О чём это говорит? Об их отношении к экологии. Это нам надо перенять. Тут великий смысл!

– Николай Григорьевич, кого объединяет ассоциация «Энергоснабжение городов Сибири»?

– В ассоциацию вошли 24 города Сибири и Дальнего Востока. Мы объединились в 1991 году. Помогаем друг другу, обмениваемся информацией, идеями. Я президент ассоциации вот уже пятый год.

– Работа депутата городской Думы за четверть века не осточертела?

– Как это так? Это часть моей жизни. Ко мне идут очень много людей, и я стараюсь помочь каждому. Если я вижу, что это честный человек и он не хочет ничего урвать, то я из кожи вылезу, но помогу.

– Семья у вас большая, Николай Григорьевич?

– Жена Алла Васильевна и сын Сергей. Он пока не женат и живёт с нами.

А мы с женой вместе почти 40 лет, познакомились в 1963 году. Она закончила институт, и её направили в райцентр, в Омутинку, преподавать математику. Я уже в то время был инструктором райкома партии. 25 лет было мне и 22 года – Алле Васильевне.

– Вы по комсомольской работе познакомились?

– Нет. Мне однажды хозяйка сказала, что у соседей Бурдаковых появилась квартирантка и к нам на колодец ходит за водой. Я целый час сидел у окна, ждал и дождался. Она пришла. Я вам стих прочту.

В Омутинке на квартиреУ Никитичны я жил.Улицы нет тише в мире -Жил себе и не тужил.Дом стоял навстречу солнцуПод нечётным номерком.И была одна тропинкаУ колодца под окном.Тот колодец стал причиной,Что покой мой отняла.На колодец к нам дивчинаЗа водой с ведром пришла.– От души написано… И вы прочитали стихи Алле Васильевне.

– Конечно!

– Охмурили, значит, стихами. Ей уже деваться было некуда после таких стихов.

– Я всё время мечтал, что кого-то встречу. И первое стихотворение называлось у меня «Звезда моя».

– А чем занимаетесь в свободное время?

– Раньше ходил на охоту, а теперь бросил, осознал, что братьев наших меньших убивать нельзя. Сейчас не голодный год.

На даче работаю. В субботу до двух на предприятии нахожусь, после обеда уезжаю на дачу и воскресенье живу там.

У меня нет ни одного гнезда картошки. У меня цветы растут, посадил деревца и ухаживаю за ними, а то кто меня заставит 150 раз согнуться? Я много физически работаю.

– Кто из политиков вам симпатичен?

Мне очень импонирует наш губернатор Сергей Семёнович Собянин. Он человек дела. При нем Тюмень преображается. Прямо на глазах. Раньше про нас говорили: «Тюмень – столица деревень», а теперь, кто приезжает, не узнает город. Сила Собянина в том, что он контролирует, чего много лет не было, ни у кого руки не доходили, хотя грамотные решения принимались и раньше, надо сказать.

– Я слышал, что на вас покушались?

– Да. В течение года на меня покушались трижды. Это было в 1995 году. Первый раз установили мину на растяжке в подъезде моего дома. Меня тогда сильно поранило, я был в реанимации, а осколок до сих пор сидит в виске, его нельзя извлекать.

Потом через два месяца повторили попытку. И опять пронесло. Видимо, Бог меня хранит, раз я добра людям больше делаю. Потом и в третий раз ничего у них не вышло. Мне позвонили, телефон стоял на подоконнике, я подошёл, чтобы снять трубку, и в это время прозвучали выстрелы, две пули мимо, а одна угодила в переплёт решётки.

– Действительно, Бог хранил… А кому же это понадобилось?

– Работал у меня инженером один непорядочный человек. Спал и во сне видел себя в моём кресле. Криминальные структуры взялись ему помогать, чтобы потом диктовать условия. Рубильник – это всё-таки власть.

– И чем кончилось дело?

– Я позвонил директору юридического института и попросил, чтобы он научил меня стрелять. Приехал. Он дал мне двух офицеров. Они отстрелялись. Потом я зарядил, взял пистолет двумя руками и высадил всю обойму в цель. Они обалдели. Говорят, ты сам научишь кого хочешь. Я же им не сказал, что у меня в армии была грамота по стрельбе.

Через неделю в городе знали: Егоров приступил к тренировкам. Ну а копию армейской грамоты с цыганской почтой я отправил господам бандитам, чтобы знали, что если начну стрелять, то не промахнусь. После этого проблемы прекратились.

– Хорошо, что вы не дрогнули. Но преступников, конечно, не нашли?

– Нет.

– И так по всей стране. Что ждёт Россию в будущем?

– В 1913 году Россия вышла на первое место в Европе по доходу на душу населения, а это конечная и самая главная цифра экономики любой страны. Мы были самой богатой страной. Потом сбились с пути.

Но Россия всегда славилась талантами. Во все времена они были. И сейчас есть, как их ни уничтожали. И Россия спасётся талантами. Рано или поздно, но придет их час.

– Ваши бы слова да Богу в уши. Спасибо за беседу, Николай Григорьевич.

2000 годДоживём до понедельника

В кинематографе, как и в литературе, классических произведений мало, но фильм «Доживём до понедельника» по праву причисляют к таковым.

Героиня фильма со школьной поры любит учителя истории и после института возвращается в родную школу. Она по-прежнему влюблена в своего кумира.

Роль молодой учительницы играет Ирина Печерникова. Роль Ильи Семёновича Мельникова, учителя истории, блестяще, как всегда, исполнил Вячеслав Тихонов.

Печерникова играла с ним на равных.

Она видела триумф. Познала большую любовь и равнозначное горе – гибель мужа, актёра Александра Соловьева… Так с этим неизбывным и живёт.

– Как давно вы не снимались, Ирина Викторовна?

– Как я буду играть? Сейчас всё решают деньги и рейтинг, а про душу человека, про переживания – не надо. Из того, что предлагают, двух страниц не могу прочитать. Время такое. Никто не виноват. Ни режиссёры, ни актёры, которые работают со скоростью света. Мне их жалко.

– Со времени создания фильма «Доживём до понедельника» прошло 40 лет. Что память сохранила спустя годы?

– У меня лучшие работы в театре. Ради театра я пожертвовала кинокарьерой. Последовательно работала в «Ленкоме», в театре Маяковского, в Малом театре. Я застала время, когда были уникальные люди, их уже нет в живых. Из Малого я ушла после смерти Михаила Ивановича Царёва, он был не только художественным руководителем театра, он был моим ангелом-хранителем.

Я сначала жутко обижалась на то, что столько лет работаю, у меня десятки разных ролей, но для всех я – Горелова из кинофильма «Доживём до понедельника». Я фильм не смотрела много лет, я себе там не нравилась. Но потом я поняла, что это судьбоносный фильм. Я обижалась, а надо было благодарить судьбу. Но поняла я это только с возрастом.

Меня спрашивают, как я работала над ролью. Да никак я не работала, я получала радость и удовольствие. В школе все мои подруги были влюблены в Тихонова, и, когда я пришла на съёмку, у меня подкашивались ноги, но он был настолько доброжелательным, настолько чутким, тактичным, тонким и скромным, что удивительно, человеком, что напряжение как-то само собой прошло. И режиссер картины, Станислав Иосифович Ростоцкий, – то же самое. Эти люди обладали таким чувством юмора, что с ними было легко. Это был праздник.

– После фильма «Доживём до понедельника» многие считали, что вы с Тихоновым супружеская пара, но в жизни героем вашего романа стал другой человек.

– Самым родным человеком был Саша Соловьёв. До него я два раза была в браке. Мне казалось, что я люблю, но это была влюбленность, которую по молодости принимают за любовь. Я так бы и прожила, но оказалось, что есть совсем другие чувства. Я этого не знала. Мне было больше 40 лет, но я не чувствовала своего возраста.

– В кинофильме «Доживём до понедельника» школьница написала в сочинении: «Счастье – это когда тебя понимают». Вас понимали?

– Не всегда…

– До чего больней всего дотрагиваться?

– Конечно, смерть мужа. Это тёмная история. Саша был доставлен в институт Склифосовского, несколько дней провёл в коме и, не приходя в себя, скончался от черепно-мозговой травмы. Это произошло 1 января 2000 года. Для меня жизнь после Сашиной смерти сложилась в один день. Я его искала три недели по всем моргам и больницам, а он был доставлен без документов и оформлен как «неопознанный». И только случайно кто-то узнал его по роли Красавчика из фильма «Зелёный фургон».

– Какой он был в жизни?

– Он был всякий, очень широкий, талантливый и любимый. Он был добрый. За два месяца до смерти принёс с улицы котенка, который до сих пор со мной живёт.

– Как его зовут?

– Кеша.

– Вы сильный человек?

– Когда как…

– С детства мечтали стать актрисой?

– В школе я была круглой отличницей, чтобы не огорчать родителей и чтобы меня не трогали. Я ходила на фигурное катание, на фехтование, училась в автошколе, занималась верховой ездой, ходила в драмкружок, водила мотоцикл. Меня на всё хватало. Это было безумно интересно. В старших классах, когда папа с мамой были в командировке в Индии, с нами жила тетя Шура, папина сестра, которая всему верила. Я приходила домой, кидала портфель и уходила по своим делам.

– А кто были родители?

– Виктор Фёдорович и Любовь Петровна… Они были геологами. И мой старший брат Владимир стал геологом, а сестра Галя, она старше меня на 6 лет, – астроном, доктор наук. В детстве я всё время тянулась за старшей сестрой, потом, наверное, мне захотелось быть сразу всем, и я поступила в школу-студию МХАТ.

– Родителям фильм «Доживём до понедельника» понравился?

– Очень. Они смотрели премьеру. Я видела, что они радостные и счастливые выходили из кинотеатра.

– Вы благодарны судьбе или хотели бы что-то переиначить?

– Я ей очень благодарна, кроме 2000 года. Это был удар под дых.

Такое счастье наступило и так оборвалось… Мы только три года с Сашей прожили, даже наговориться не успели…

2001 годБез срока давности

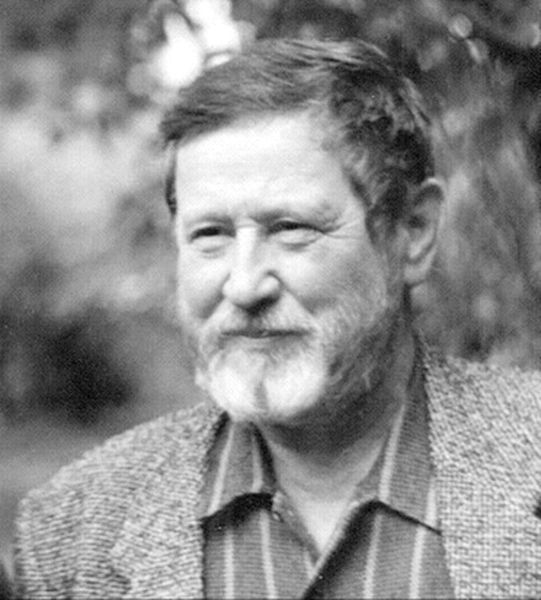

Проза Владимира Личутина даёт нам возможность вглядеться в себя. Или лучше жить Иванами, не помнящими родства?..

Однако неблагодарное дело – представлять крупного писателя, который, по определению Валентина Распутина, в совершенстве владеет «заповедным русским языком».

– Перед встречей, Владимир Владимирович, изучил вашу биографию, узнал, что вы родом из Мезени.

– Да, это 240 километров от Архангельска на север к Белому морю.

– «Далека Мезень, затеряна за лесами дремучими, за болотами непролазными, посреди мхов, снегов, да дерев-кривулин, путь к ней – где водой, где волоком, где чуть не вскок по кочкам – ах как долог!»

Это описание относится к 17 веку. Как сегодня добраться до Мезени?

– Очень сложно. Раньше пароходы плавали, самолеты летали по 5–6 рейсов в день из Архангельска до Мезени. Билет стоил всего семь рублей. Сейчас летают два-три раза в неделю, билет стоит 1800 рублей. Пароходы не ходят. И ничего.

– Сколько жителей в Мезени?

– Тысяч пять, наверное, есть. Что мой город детства? Он создавался новгородскими мужиками в устье реки Мезень у Белого моря. Там выковывался особый характер, особое поморское сословие. Это тот самый ареал, откуда Русь черпала мореходцев и покорителей Сибири. Казаки позднее пришли, почти на сто лет.

И острова в Белом море первыми осваивали мезенские мужики. Мои предки были среди них. В Баренцевом море есть остров Михаила Личутина, он погиб во второй половине 18 века.

На каждой карте есть Мезень. Я что хочу сказать? Городок крохотный, но он вошёл в историю государства Российского, и, если посмотреть Ключевского, Соловьёва, там он часто встречается. Да только в России, наверное, любой маленький городок запечатлелся в истории государства, обязательно запечатлелся, практически любой городок.

– Россия, по сути, закодирована в таких городках?

– Ну конечно. Из них сочинялась история государства Российского.

– Что в таком случае нас ждёт? Жизнь-то в городках сегодня угасает на глазах.

– На самом деле начинается с деревни. Она первая вымирает, следом идут небольшие города. Процесс этот распространился повсеместно, идёт стремительное обезлюживание пространства. Крестьянское сословие положено сегодня на алтарь мамоне. Крестьянство истребляют и вину сваливают на него.

Но как всё было? Я сам из крестьянского рода. Это было хуже всякого рабского труда. Хуже крепостного права. При крепостном хотя бы по три дня человек работал на барина, остальное – на себя. А рабов хотя бы кормили за работу, а тут ведь и не кормили, и отбирали всё, что заработал, даже не давали держать скот. Сена не давали косить даже где-то в неудобьях и в болотах, по пояс в воде. Потом Хрущёв дал паспорта, и начала деревня распадаться. Год за годом, десятки лет насиловали крестьян, и, когда дали паспорта, они побежали от такой жизни. Я помню, на моих глазах бабы выгоняли своих девок: уезжайте, ради Бога, здесь вам делать нечего, только горб на навозе наживёте.

Нужны были другие стимулы. Когда в 70-е годы, уже при Брежневе, на деревню обратили внимание, то бесперспективные деревни стали возрождаться. Что значит внимание государства! Стали давать деньги, строить в деревне школы, больницы. И парни из армии стали возвращаться назад в деревню, хватать любых девок, какие там были. Так хорошо, как при Брежневе, крестьянство не живало никогда. Потом началась либеральная революция, и всё рухнуло. Деревню доконали. Крестьяне стали не нужны. Сейчас нужны шоумены, потому что жизнь в государстве строится на празднике плоти. И уже 40 000 деревень за последние 15 лет стёрто с лица земли! Это хуже пожара.

– Кто из доморощенных либералов вам наиболее неприятен?

– Все неприятны. Все, во главе с Ельциным, и кто был рядом с ним – Гайдар, Чубайс… Циники. Что доброго можно сказать про них? Ничего.

– У государства сегодня деньги водятся. Почему бы не использовать для возрождения села? Это был бы лучший способ вложения денег.

– Лучший. И самый надёжный. И отдача какая! Тут мы себя обеспечиваем на сотни лет вперёд. Вот в чем дело! А не будет крестьянства, не будет и России. Это однозначно.

– Вы родились в 1940 году. Лиха беда начало.

– Да, это детство военного ребенка. Лихолетье. Безотцовщина. На улице росли, как все дети России. И все мысли были о хлебе насущном. Рано начали работать, промышлять грибами, ягодами. Это был бесконечный труд, наше поколение выросло в труде, и это нас спасло. У нас там все, кто родился после революции, были некрещёные, церкви ни одной не было, но нравственные устои крепко сохранялись. Тут и уважение к старшим, и уважение к труду. У нас на Севере никогда не было замков, первые замки, наверное, появились где-то в 1975 году. Не было у нас разврата никогда, друг над другом не измывались, помогали друг другу. Кто как мог.

– Одна большая семья Пряслиных?

– Я, когда читал Фёдора Абрамова, видел, что это всё про нас. Все тогда так жили.

– Часто наведываетесь в родные места?

– Раз в пять лет, наверное, бываю. Раньше чаще бывал.

– «Белая горница» – ваше первое произведение?

– Да, маленькая такая повестушка была напечатана в 1972 году.

– Какой общий тираж книг?

– Помимо журнальных публикаций, примерно, я могу сказать, миллионов 15.

– Увесистым получится собрание сочинений?

– Томов 12, если не подряд, а выбрать лучшее, по 30 печатных листов каждый том, но пока ничего не планируется.

– Главное произведение – «Раскол»?

– Самое, конечно, главное произведение – это роман «Раскол». Исторический роман. В трёх томах. Я писал его 15 лет. И больше ничем другим не занимался. Я пишу всегда только одну вещь, не могу иначе. Стараюсь, конечно, каждый день писать. Тут ждать нельзя какого-то вдохновения. Настоящий смысл жизни в труде. И крестьянин это понимал.

– Кого из писателей почитаете? Кого выделяете среди других?

– Из современных – это Василий Белов и Валентин Распутин; из классиков – имена от Пушкина и Достоевского до Бунина и Шолохова. У нас очень богатая литература. Тут и Шишков, и Мамин-Сибиряк, и Короленко, и Куприн, которых мы уже ставим как бы во второй ряд, но любой из них в Европе был бы звездой первой величины.

– Благодарю за встречу.

2002 годНет пророка в своём отечестве?

Откроешь газету – они там; включишь телевизор – тут как тут: эксперты, политологи и бормотологи… Учат нас, как жить… А страна живёт своим умом. И слава Богу! Генеральный директор и главный конструктор Ульяновского станкостроительного конструкторского бюро «Фрест» Борис Васильевич Скляров – один из тех, в ком держится душа, кто уцелел в ходе «реформ» и кто сегодня тянет воз и знает, куда путь держать.

– Вы, Борис Васильевич, являетесь главным конструктором и генеральным директором в одном лице, что, на мой взгляд, достаточно сложно.

– Вы правы. По складу мыслей и по духу я конструктор, но жизнь заставляет заниматься самыми разными вопросами.

– Хорошо. Я знаю, что в «царствование» Бориса Ельцина вы получили орден Орла, знаю, что вместе с вами эту награду получали великий артист Юрий Никулин, великий шахматист Гарри Каспаров, космонавт Крикалёв и другие известные люди. Что вас с ними объединило?

– Я получил орден Орла второй степени за победу в конкурсе среди предпринимателей. Интересно, что Юрий Никулин получил орден Орла тоже за предпринимательскую деятельность. Помню, он ещё шутил: «Я однажды проснулся рано утром и думаю про себя: так жить дальше нельзя, надо что-то предпринимать, значит, я предприниматель».

– Вы выпили с ними рюмочку-другую?

– А как же?.. Был грандиозный банкет. Юрий Владимирович сразу взял инициативу в свои руки и провозгласил тост: «За орлов, за орлят, за орлих и за ворон, которые проворонили такой орден».

– Хорошо сказал… А что, орден знатный?

– Это очень редкий орден. После нас было ещё одно награждение, и на этом закончилось. Это орден трёх степеней. Первая – с бриллиантом, вторая – с сапфиром, третья – с рубином, а сам он был сделан из платины и серебра.

– Что ж, я рад за вас. Когда вы возглавили предприятие?

– Я стал работать директором СКБ с 1986 года.

– СКБ – это, как я понимаю, Специальное конструкторское бюро?

– Да, оно образовалось в 1949 году. По личному распоряжению Сталина.

– Интересно. И в связи с чем?

– История была такая. Перед войной в Германии закупили карусельный станок, который предназначался для обработки башен и орудийных лафетов крупных военных кораблей. Это была махина весом полторы тысячи тонн и высотой с шестиэтажный дом.

Из портов Балтики – из Ленинграда, Риги, Таллина – станок в разобранном виде доставляли в город Николаев, для чего потребовалось 126 железнодорожных платформ. Но тут началась война, и в пути на территории Украины состав разбомбили.

После войны, когда началось восстановление народного хозяйства, дошла очередь и до непонятных многотонных деталей и полуразбитых узлов. И для того чтобы восстановить этот станок, было создано Специальное конструкторское бюро.

Станок восстановили. Кстати, потом на этом станке обрабатывалась установка для пуска космических кораблей, которая дала старт Гагарину. Станок сначала поработал на Николаевской судоверфи, потом его перевезли в Сызрань, где он до сих пор в строю. А конструкторское бюро переехало в Ульяновск и работает с тех пор над созданием станков для тяжёлого машиностроения. Сюда переводились кадры из многих городов, и по тяжёлым уникальным станкам мы были одним из самых мощных конструкторских бюро в Минстанкопроме. Мы обслуживали примерно 20 самых крупных заводов СССР.

– Интересная история, я бы сказал, судьба конструкторского бюро. Вы возглавили его в 1986 году, а когда сами пришли сюда работать?

– В 1964 году. Это у меня было второе место работы. Но до него тоже работал конструктором. Я окончил с отличием Тульский механический институт и по распределению попал на Ейский завод в Краснодарском крае. И там три года проработал конструктором. Стал даже ведущим конструктором проекта и получил золотую медаль ВДНХ за создание опытных образцов гидрокопировальных станков.

– А почему перебрались в Ульяновск, если всё так удачно складывалось?

– Здесь начальником СКБ был мой брат.

– Вот как! Родной брат?

– Да. Он старше меня на 11 лет.

– У вас так на роду написано?

– Не знаю. По крайней мере, родители никакого отношения к конструкторскому бюро не имели. Они работали на авиационном заводе. Мы тогда жили в Воронеже. Потом отца призвали на фронт, а мы в 1942 году эвакуировались под Москву в Серпухов, к родителям моей мамы. Мама работала бухгалтером, а отец в 1943 году погиб на фронте. Брат сразу после войны поступил в станкостроительный техникум и меня увлек этим делом. Учился он в Москве, и когда приезжал домой, то всегда рассказывал о станках, давал мне читать специальную литературу. Я другого ничего не знал и пошёл по этому пути.

– Понятно, Борис Васильевич. Видите, как вышло: война разбомбила и вашу семью, и тот станок, что везли по железной дороге… Ваш брат сколько лет возглавлял конструкторское бюро?

– Он был директором с 1955-го по 1968 год. Меня в 1965 году командировали на Кубу на два года. Для оказания, скажем так, технической помощи. Но пробыл я там четыре года, и, когда вернулся, брата в СКБ уже не было. Его назначили главным инженером Ульяновского завода тяжёлых уникальных станков. Потом перевели в Минск, где он до сих пор работает.

– А вы где-то ещё были за границей, кроме Кубы?

– Спросите лучше, где я не был. На всех континентах был, выезжал в общей сложности больше 50 раз. Посетил практически все страны Европы, США, Канаду, Индию, Японию, Китай, Австралию, Египет… Долго перечислять. В то время была монополия внешней торговли. Государство закупало оборудование через «Станкоимпорт», но они были торгаши, а у меня как у конструктора станок был в голове со всеми деталями, узлами, комплектующими и прочим. Поэтому меня и приглашали.

– Понятно. Значит, конструкторское бюро вы возглавили в 1986 году, спустя 18 лет после брата, так?

– Так.

– Что это было за время?

– Мы, по существу, уже в 1989 году заложили у себя на предприятии основы для приватизации. Потому что перешли на аренду с правом выкупа имущества. По тому времени и по тем меркам мы жили очень хорошо. У нас был тогда штат около 700 человек. Однако в ходе перестройки было допущено много ошибок, которые, с моей точки зрения, погубили Советский Союз. Например, в результате антиалкогольной кампании огромный источник доходов, на который существовала монополия государства, добровольно отдали в руки мафии. Мафия наживалась, а государство теряло огромные деньги.

Потом отпустили заработную плату. В результате этого образовались пустые полки в магазинах, потому что денежная масса не была обеспечена товаром. Это тоже была фатальная ошибка.

– Хорошо, Борис Васильевич. Как на вашем конструкторском бюро отразились перестройка и развал страны?

– С 1991 года нам прекратили выделять средства, хотя прежде выделялось до 25 % бюджетных денег. Оборонка тоже больше не подкидывала заказов. У них свои заводы простаивали. А прежде примерно до 60 % заказов было связано с оборонкой. Для нас наступили тяжёлые времена. В 1993 году мы вместе с директором завода тяжёлых и уникальных станков попали на прием к Гайдару. Он выслушал нас, кивая головой, соглашался, что без тяжелого машиностроения Россия не может быть великой державой, но, когда дело дошло до денег, отказал.

После этого я прекратил всякие хождения, так как понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но это легко сказать. Работали мы чаще всего по бартеру. Например, изготавливали для УАЗа станки. Они расплачивались автомобилями. Мы их на Украину отправляли. Меняли на сахар. Сахар поставляли на наш пивзавод. Они нам взамен пиво по низкой цене. За этим пивом очереди выстраивались прямо у проходной нашего завода, брали ящиками. Потом жильцы близлежащих домов начали жаловаться, что подъезды превратили в туалеты. Вот как было.