Полная версия

Полная версияМоделирование педагогической практики студентов: проблемно-исторический анализ

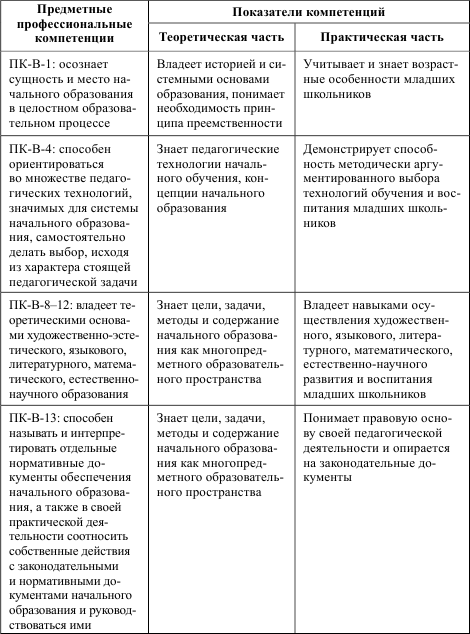

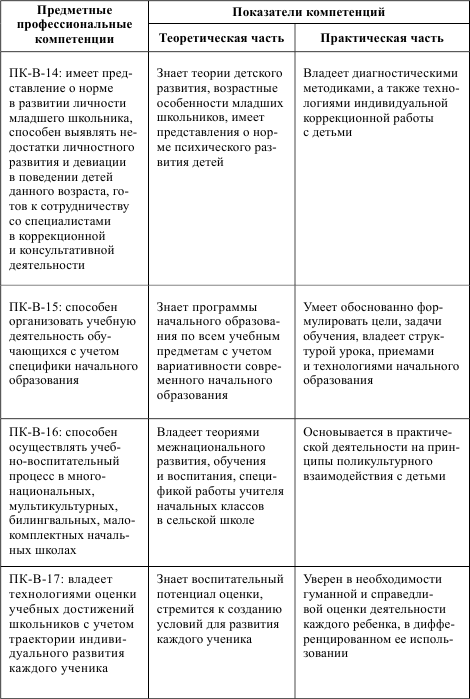

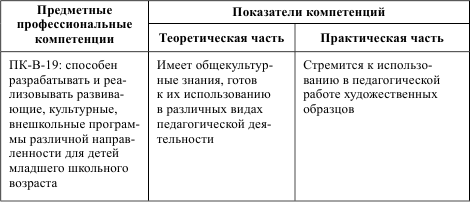

Таблица 5

Оценивание результатов профессиональной подготовки бакалавров в процессе итоговой аттестации по государственному экзамену

Как показал опыт внедрения такой процедуры итоговой государственной аттестации в различных вузах России, желательно, чтобы содержание билета отражало одну проблему, которая рассматривалась бы на междисциплинарном уровне (теоретическом, методическом и практическом) то есть давала возможность студенту показать свои знания, профессиональные умения и овладение им определенными практическими действиями и операциями. Комплектование экзаменационных билетов осуществлялось на основе принципов компетентности, модульности, единства теоретической и практической части билета. Вот возможный вариант такого содержания экзаменационного билета, и представляется, достаточно не просто дать на него развернутый и продуманный ответ:

1. Соотношение обучения и развития детей (психолого-педагогическое обоснование).

2. Задачи и основные направления организации лексической работы в начальных классах.

3. Дайте лингвистическое и методическое обоснование системы работы по обогащению словаря младших школьников на материале любого из направлений: работы над многозначностью слова; работы с синонимами; работы с антонимами; работы с фразеологизмами.

4. Произведите лексический разбор следующих слов и выражений, отмеченных курсивом:

1) ненастный, пасмурный, серый, хмурый, непогожий;

2) а) Испугался старик, взмолился:

«Что ты, баба, белены объелась?» (А. С. Пушкин) б) Вещуньина с похвал вскружилась голова. (И. Крылов)

3) Тройка мчится, тройка скачет,

Вьется пыль из-под копыт;

Колокольчик звонко плачет,

И хохочет, и визжит. (П. Вяземский)

5. Предложите вариант работы с любой группой слов в начальных классах.

Преподавателями факультета была разработана серия таких заданий и создан банк комплексных оценочных билетов для государственной аттестации выпускников факультета. В процессе их реализации была сделана попытка определения уровневых показателей сформированности компетенций (высокий, средний, удовлетворительный). Критериями сформированности компетенций были определены:

базовые знания – содержательный аспект:

владения умениями – деятельностный компонент;

личностные качества – ценностно-смысловой, мотивационный компонент.

Высокий уровень сформированности компетенций предполагает усвоение базовых психолого-педагогических знаний, свободное владение набором профессиональных умений, высокую личностную мотивацию педагогического труда, связанную с проявлением способностей к творческой самореализации в педагогической деятельности, дающую эмоциональное удовлетворение и чувство личной уверенности. Средний уровень сформированности компетенций предполагает наличие базовых знаний, владение педагогическими умениями, грамотное их использование в учебно-воспитательном процессе без творческой модернизации и инициативы. Удовлетворительный уровень сформированности компетенций связан с наличием профессиональных знаний, владеем необходимыми педагогическими умениями, которые используются в основном в действиях по образцу, без решения конкретных творческих задач.

Практика внедрения такой процедуры государственного экзамена проходила успешно, хотя подготовка к нему ставит студента в ситуацию полной неопределенности. В некоторых вузах она снимается предварительным предложением каждому студенту проблемы в области начального образования и решается использованием на экзамене ее подробной домашней разработки (чаще всего – в форме презентации). Однако это не соответствует в полной мере задуманному формату государственного экзамена. Да, подготовка к такому государственному экзамену весьма затруднительна, ведь даже что читать – не ясно, как, по какому учебнику готовиться – тоже. Выявились необходимость проведения обзорных лекций и обязательность консультации, задача которой заключается в передаче алгоритма составления ответа, с одной стороны, а с другой – в выявлении и обсуждении основных проблем современного начального образования. Значительный акцент при составлении ответа должен быть сделан на практические наблюдения, на собственный опыт учебно-воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. Такая процедура итоговой аттестации выпускника позволяет ему показать не только теоретические знания, но и собственный опыт практической деятельности, приобретенный студентом в процессе педагогической практики.

Проведенное весной 2009 года анкетирование преподавателей и студентов ФНК МПГУ и Самарского педагогического университета показало почти 100-процентное одобрение всеми данной процедуры государственной аттестации выпускников. Разница же в организации разными вузами такой формы государственной аттестации (использование домашней заготовки) поставила вопрос о необходимости предоставления студентами дополнительного материала, который раскрывал бы его личные успехи.

Результатом этой работы явилось предложение дополнить процедуру ИГА (итоговая государственная аттестация) предоставлением студентами портфолио как свидетельства личных достижений и профессионального развития выпускника. Принцип построения структуры портфолио был основан на успехах студента в различных видах деятельности – учебной, производственной (в области педагогической практики и профессиональной деятельности), научно-исследовательской, творческой. Предполагалось, что портфолио не заменяет классическую процедуру итоговой аттестации студента, а является дополнительной характеристикой, раскрывающей присущие ему индивидуальные особенности и личностные достижения и возможности. Думалось также, что наличие портфолио будет помощником в последующем трудоустройстве выпускника и может быть востребовано им в дальнейшем карьерном росте в качестве школьного учителя.

2.3. Прогнозирование развития модели педагогической практики

Прогнозирование – форма предвидения, связанная с необходимостью выдвижения новых целей в образовании с учетом постоянно меняющихся социально-экономических условий. Педагогическое прогнозирование обычно определяется как процесс получения опережающей информации об объекте, опирающийся на научно обоснованные положения и результаты исследований. По своей сути прогнозирование намечает перспективы развития всей образовательной системы в целом, конструирует будущую организацию учебно-воспитательного процесса во всех ее подструктурах – от детского сада до высшей школы. Основными видами прогнозирования выступают поисковое и нормативное прогнозирования. Поисковое прогнозирование непосредственно направлено на определение будущего состояния объекта, исходя из учета логики его развития и влияния внешних условий. Нормативное прогнозирование, принимая заданность объекта преобразования, связано с нахождением оптимальных путей достижения его обновленного состояния. Важно то, что при конструировании педагогического процесса элементы поискового программирования и нормативного прогнозирования теснейшим образом связаны между собой (И. В. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский и др.), что смягчает процесс реформирования, придает ему некоторую устойчивость и возможность к модификации. В оптимальном варианте поисковое и нормативное прогнозирования идут параллельно, конкретизируя и дополняя друг друга.

2.3.1. Проблемы поискового прогнозирования

Основополагающими документами, намечающими тенденции конструирования будущего развития высшего образования, являются Закон «Об образовании в РФ», принятый в 2012 году, а также Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Введение этих законодательных документов обозначило новую образовательную политику в высшей школе, при которой задачей профессиональной подготовки студентов становится освоение ими конкретных трудовых действий педагога.

А это будет возможным при ориентации всего вузовского образовательного процесса на повседневную школьную практику. Именно такова основная идея ведущегося в настоящее время поиска оптимальных путей модернизации педагогического образования в образовательных проектах различных направлений подготовки по заданию Минобрнауки РФ. Их проектирование ориентировано содержанием Концепции «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций», утвержденной 24 мая 2014 года. Теория и методика разработки проектов представлена в публикациях В. А. Болотова, Ю. А. Забродина, А. А Марголиса, А. Г. Каспржака, В. В. Рубцова и др. [18; 52; 61; 62; 83 и др.].

Проекты предусматривают:

1) изменения в содержании учебных занятий, переосмысление критерия достаточности и необходимости теоретических знаний, предъявляемых студентам. В связи с этим предусмотрены планирование принципиально новых учебных дисциплин, разработка новых образовательных программ, которые, объединенные по тематическому принципу в модули, будут предъявляться на рынок образовательных услуг на условиях конкурентоспособности и свободного выбора;

2) увеличение времени пребывания студента на практике в школе, а значит – обновление модели педагогической практики, которая сопровождает постоянно учебный процесс. По сути, этот учебный процесс осуществляется и в вузе, и на стажировочной площадке, в школе. Это требует разработки новой модели педагогической практики и рабочих программ по каждому ее виду;

3) изменение статуса базовых школ, которые выступают как стажи-ровочные площадки, где студент в процессе реальной самостоятельной педагогической работы постигает азы будущей профессии под руководством опытного учителя-наставника. Школа становится полноправным партнером вуза в профессиональной подготовке учителя, и отношения с ней строятся на договорных принципах сотрудничества и взаимодействия;

4) внедрение в образовательное пространство моделей сетевого взаимодействия, организация которого нуждается в разработке нормативной законодательной базы, обеспечивающей его функционирование;

5) усиление социально-психологических основ сетевого взаимодействия школы и вуза, что является необходимым условием успешной реализации проектного замысла.

Последняя позиция требует пояснения.

Реализуемые проекты ввели в научный обиход новый термин: «учитель-супервизор», и сделано это не случайно. Именно психологическая окрашенность отличает этот термин от синонимичного русского словосочетания: учитель-наставник. В отечественных словарях (Ожегова, Ушакова) лексическое значение слова «наставник» раскрывается как учитель, педагог, руководитель; мастер, опытный специалист, обучающий молодежь на производстве. Данное объяснение не отражает в полной мере проектную идею о роли, функциях учителя, который становится соруководителем профессионального развития студента. Заимствованное из английского языка слово «супервизор» более четко отражает возможности и полномочия школьного учителя, участвующего в работе со студентом в практико-ориентированной модели его подготовки. От такого учителя требуются понимание личностных особенностей студента, принятие их, умение создать эмоциональный контакт в общении, поддержать в нужный момент, помочь советом, поднять настроение и веру в свои силы, видеть перспективы личностного роста, научить рефлексии, воодушевить на творчество и т. д. Такая деятельность больше совпадает с супервизией, которая определяется в психотерапевтической практике как форма консультирования психотерапевта в ходе его работы более опытным коллегой. Психотерапевтический словарь уточняет, что супервизия помогает действующему психотерапевту глубже понять, осознавать, анализировать свои профессиональные действия и свое поведение. Отсюда учитель-супервизор должен обладать не только профессионализмом как опытный педагог, у него должны быть определенные психологические способности – эмпатия, контактность, эмоциональность и другие для того, чтобы в полной мере осуществлять возложенную на него миссию. И очевидно, что далеко не каждый учитель способен и готов ее исполнять.

Естественно, что для оптимальной модернизации отечественного высшего образования было необходимо использовать опыт ведущих зарубежных стран. Анализ различных источников и изучение опыта реформирования и организации подготовки учительских кадров в различных зарубежных странах, проведенное в НИУ «Высшая школа экономики» [51], позволило выделить несколько принципиальных особенностей:

1. Тщательный отбор абитуриентов на педагогическую работу.

2. Открытость системы подготовки учителя на «входе» и «выходе».

3. Значительное увеличение времени на педагогическую практику.

4. Высокий престиж профессии учителя.

Именно они и определили основные направления и содержание модернизации педагогического образования в России. Из всех перечисленных позиций остановим внимание на первых двух, поскольку последующие уже частично решены: имею в виду государственную политику материального и морального стимулирования учительского труда и признание необходимости внедрения практико-ориентированного обучения в вузе.

Отбор абитуриентов. Когда-то на факультете при подаче документов каждый абитуриент обязательно проходил собеседование. Оно было предварительным знакомством с его личной судьбой, выясняло мотивы выбора профессии учителя начальных классов, его интересы, успехи, склонности к работе с детьми младшего школьного возраста. Безусловно, это иногда имело чисто формальный характер. И все же собеседование давало возможность узнать контингент абитуриентов, рекомендовать их особо или просто рекомендовать к участию в конкурсном отборе. Опыт показал, что в основном факультет привлекал школьных лидеров, имеющих пусть небольшой, но опыт организационной работы, которые отличались коммуникабельностью и открытостью. Среди них часто встречались школьные вожатые, уже работающие с детьми, или выпускники педагогических классов, уже познакомившиеся с профессией. Много было абитуриентов из учительских семей, встречались даже учительские династии, причем мамы многих окончили именно наш факультет и успешно работают в школе. Были среди первокурсников и победители школьных олимпиад, и призеры творческих конкурсов, и выпускники «Школы будущего учителя», многие годы функционирующей при факультете благодаря исключительно студенческому активу. Профессиональная ориентация будущих учителей начальных классов начиналась с первого курса, с первого дня учебных занятий, где в курсе «Педагогики детства» закладывались основы интереса к работе с младшими школьниками, а на примере жизни и деятельности великих педагогов воспитывалось служение избранной профессии. На последующих курсах в преподавании педагогических и методических дисциплин идеи служения начальному образованию сохранялись и развивались. Это было важно потому, что младший школьный возраст занимает особое место в линии развития будущего ученика, и требуется особая психолого-педагогическая система общения и с ним, и с его семьей. Научить этому за год-два при 4-летнем бакалавриате будет гораздо сложнее. Совсем другое дело – архитектура, технические специальности – там вполне правомерна узкая специализация с 3-го или со 2-го курса, после изучения предметов общего профиля, поскольку личностные качества и мотивация к деятельности там не имеют столь большого значения. Конечно, можно поставить вопрос – а может это совсем и не нужно современному учителю начальных классов? Ведь унификация специальности происходит «на глазах» – встречаются в школах учителя, которые грамотно строят урок, и дети у них порой показывают лучшие результаты, и все вроде бы удачно и нормально идет в работе с классом, и план выполняется, собрания и праздники проводятся. И оказывается, что при этом дети разобщены, и дистанция их межличностного общения, отношения с учителем устанавливаются в основном на принципах временных деловых, а не эмоционально-личностных контактов. И почему-то каждый родитель до сих пор решает трудный вопрос – в какую школу отдать своего ребенка? А ответ на него всегда один – искать надо не школу, а учителя. Того учителя, который будет справедлив, не позволит унизить ребенка, будет уважать его и учить дружить и работать сообща в команде. Так вопрос об отборе абитуриентов вырастает в большую проблему качества начального образования, и потому он требует специального решения, исключающего заимствование опыта других и простого его копирования и механического переноса.

Открытость системы подготовки учителя на «входе» и «выходе» предполагается решать созданием многоканальных и многопрофильных образовательных программ, ориентированных на разный уровень подготовки педагогов и функционирующих на основе преемственности и открытости. Таковыми выступают программы: прикладной и академический бакалавриат; прикладная и исследовательская магистратура, причем важно то, что ни одна из этих программ не является тупиковой и сохраняет возможность выхода из программы на любом ее этапе. Предусматриваются и другие пути решения этой проблемы: введение квалификационных испытаний с участием работодателей с целью проверки готовности выпускника к профессиональной деятельности, создание системы независимой оценки, введение долгосрочной стажировки выпускника на базе конкретного образовательного учреждения. [66, с. 52–54]

Введение практико-ориентированной системы подготовки учителя намечает поиск новой модели педагогической практики, возможного иного ее структурирования и содержательной составляющей. Эта модель практики структурно состоит из двух блоков: тематическая, распределенная или встроенная практика, содержание которой задается программами учебных дисциплин каждого модуля ОПОП (основная профессиональная образовательная программа), а также концентрированная, долгосрочная производственная практика, направленная на освоение студентом, магистрантом всех трудовых профессиональных действий, предусмотренных Профессиональным стандартом педагога. Вот как представляется возможной данная модель педагогической практики в проекте профессиональной подготовки ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (учитель начальных классов), руководитель проекта – проф., доктор пед. наук Е. Н. Землянская.

1. Встроенная практика отвечает общему замыслу модульной программы подготовки магистров, и содержание ее соответствует функциональной структуре каждого модуля и учебным дисциплинам, его образующим. Встроенная практика предполагает практические наблюдения студентов, выполнение ими заданий по предметным дисциплинам, самостоятельную педагогическую деятельность, ее рефлексию. Она представлена в ОПОП магистратуры следующими видами (с учетом содержания ОП всех учебных дисциплин):

Модуль 1. Основы современной системы начального общего образования: Ребенок в вариативном начальном образовании

Модуль 2. Методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе:

Технология формирования УУД (универсальные учебные действия) у младших школьников

Модуль 3. Индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательной работы с детьми разных категорий:

Образовательная среда для детей разных категорий

Модуль 4. Проектирование и сценирование развивающих занятий в начальной школе:

Развивающие занятия в начальной школе

Модуль 5. Оценка и мониторинг основных образовательных результатов обучающихся в начальной школе:

Формирующее оценивание в начальной школе

Модуль 6. Основы научно-исследовательской работы психолого-педагогического направления

Научная сессия, научно-исследовательская практика

2. Концентрированная практика проводится в каждом учебном семестре с отрывом от учебных занятий, целевые задачи и содержание ее видов обусловлены усложнением деятельности студента и повышением его личной ответственности.

1-й семестр – Учебная ознакомительная практика:

Вариативная система начального образования

2-й семестр – Учебная практика

Технологии обучения и воспитания младших школьников

3-й семестр – Производственная практика

Конструирование и реализация образовательных проектов в начальной школе

4-й семестр – Производственная практика

Научно-педагогическая деятельность магистрантов

Отсюда становится очевидной общая динамика профессионального развития обучающегося, становление его субъектности, которая проявляет себя на четырех уровнях:

1-й уровень – ориентировочный

Учебные дисциплины и практики модуля М1, М3.

2-й уровень – технологический

Учебные дисциплины и практики М2.

3-й уровень – проектировочный

Учебные дисциплины и практики модулей М3, М4, М5.

4-й уровень – функциональный

Учебные дисциплины и практики модуля М6.

Эта модель педагогической практики значительно расширяет возможности контекстного обучения, в основе ее – сочетание теоретических занятий с практическим пребыванием студента в школе, то есть принцип, заложенный в классическую модель педагогической практики. Опыт показывает, что его использование обеспечивает постоянное сопровождение учебного процесса практическими материалами, обогащает знания студентов, усиливает их контекстную составляющую. Отметим, что в данном случае и сами теоретические занятия могут проводиться в условиях школы, когда теоретический материал подкрепляется непосредственными наблюдениями и конкретными примерами анализа урока, образовательных программ, индивидуальных особенностей младших школьников и т. д. при совместном взаимодействии преподавателя вуза и школьных учителей. Тогда появляется возможность создания совершенно естественным путем своеобразной лаборатории, творческой мастерской по обмену опытом и профессиональному развитию всех участников практики – и студентов, и учителей школы, и преподавателей вуза. Однако при такой форме организации учебных занятий требуется пересмотр всей методики вузовского преподавания, активное и постоянное введение в содержание учебных занятий элементов проектирования уроков и воспитательных занятий, материалов анализа, обобщения школьной практики, рефлексии самостоятельной педагогической работы студента с детьми. Следствием ее внедрения является и изменение процедуры оценивания образовательных результатов студентов, которая опирается на использование тестовых методик и кейсов. Предполагается, что процесс решения кейсов основан на знании и умении студента видеть практическую задачу, определить причины ее возникновения и смоделировать варианты действий учителя в заданной ситуации. Логика изложения этих позиций позволяет проверить наличие у студента педагогического мышления, тех компетенций, которые предусмотрены Профессиональным стандартом педагога. Поэтому разработка и апробация таких материалов по каждому модулю ОПОП является первоочередной проектируемой задачей. Сложность вызывает составление кейсов, приведение содержания их в соответствие с осваемыми студентами трудовыми действия педагога по каждой учебной дисциплине и каждому модулю ОПОП.

Проблемой становится поиск нового соотношения теоретических знаний, приобретаемых студентами в процессе обучения, с их практической деятельностью, поскольку классические формы вузовского уровня – лекции, семинарские и лабораторные занятия – выполняют важнейшую задачу развития теоретического мышления и кругозора студента. Проблемой является и сохранение в учебных планах вуза тех учебных дисциплин, изучение которых обеспечивает формирование общей культуры студента, а это предметы гуманитарного цикла, и, на первый взгляд, они очень далеки от будущей профессиональной деятельности студента в качестве учителя. Однако они обладают высокой значимостью в плане его личностного развития, формирования ресурсных возможностей и имеют огромное значение для поддержания и повышения культурного уровня всего общества в целом.

Основополагающим условием реализации практико-ориентирован-ной модели является изменение статуса школы и учителей, которые становятся непосредственными участниками реализации образовательных программ. Об этом говорят статьи 15, 16 Закона «Об образовании в РФ», которые предусматривают сетевую форму реализации образовательных программ в процессе вузовской подготовки будущего учителя. Школа уже не просто база практики студентов, а партнер вуза по профессиональной подготовке студентов.