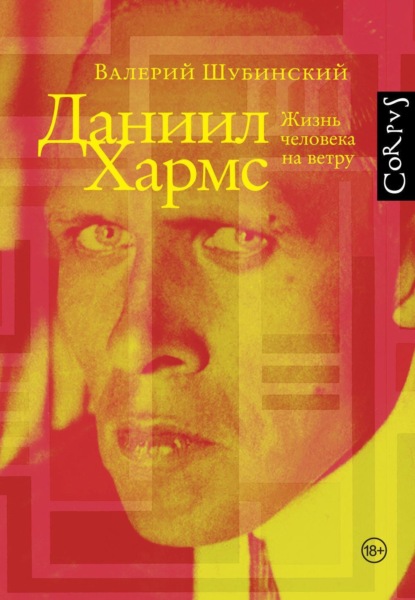

Полная версия:

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

К концу XIX – началу XX века Петришуле (Петершуле) стала крупнейшей (по числу обучающихся) школой Петербурга и России. Это была в действительности целая система школ: мужская и женская гимназии, реальное училище, начальное городское училище. Всего накануне революции здесь училось свыше 2000 человек, в том числе в мужской гимназии – 290, а в реальном училище – 323 ученика[56]. Любопытны данные об их национальном и вероисповедном составе: в реальном училище числилось 173 лютеранина, 138 православных, по 8 католиков и иудеев, три магометанина и один армянин-грегорианец. В гимназии, как ни странно, было несколько больше учеников иудейского вероисповедания (26 человек, что явно превышало официальную процентную норму). По воспоминаниям выпускников, не только у лютеран и православных, но и у католиков и евреев были собственные законоучители (что практиковалось не во всех учебных заведениях). Среди учеников были выходцы из всех сословий. И в гимназии, и в реальном училище получали образование потомственные дворяне (соответственно 31 и 14 человек), личные дворяне и чиновники (83 и 22), почетные граждане и купцы (124 и 196), мещане и цеховые (24 и 67), выходцы из духовенства (17 и 2) и даже из крестьян (3 и 22). В числе гимназистов было несколько иностранных подданных и один потомственный казак.

Лютеранская церковь Святого Петра на Невском проспекте. За ней расположено здание Петришуле, начало ХХ в.

Реальные училища отличались от гимназий не столько по направленности, сколько по системе обучения. Если классическое гимназическое образование, открывавшее без специальных экзаменов дорогу в университеты, предусматривало многолетнее изучение двух древних языков[57], но всего одного нового, и серьезный курс математики, но весьма ограниченный – физики и химии, то программа реальных училищ была ближе к потребностям времени. Впрочем, и гимназии постепенно переходили на новые рельсы, отказываясь, по крайней мере, от греческого языка и вводя в программу (хотя бы факультативно) второй живой иностранный язык. Особенностью Петершуле было то, что здесь многие предметы преподавались на немецком языке. (С началом мировой войны это попытались в патриотическом порыве запретить.)

Именно в первый год обучения Дани Ювачева 23 января 1918 года в соответствии с декретом “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” статус школы вновь изменился. “Бывшая школа св. Петра” больше не принадлежала общине. Однако 1917/18 учебный год разрешено было доучиться по старым планам, с изъятием только древних языков и Закона Божия. Со следующего года мужские и женские, гимназические и “реальные” классы были объединены. Официальный указ о национализации здания школы последовал лишь в ноябре.

Здание Петришуле до перестройки. Фотография второй половины XIX в.

Так Петершуле превратилась в Единую советскую школу № 4. При этом она сохраняла немецкий уклон, вполне укладывавшийся в идеологию новой власти и соответствовавший ее внешнеполитическим целям. Впрочем, и преподавательские кадры оставались в основном прежние – включая руководителей школы: директора (с 1916 года) филолога Э.К. Клейненберга и инспектора (по современной терминологии – заведующего учебной частью) историка А.Г. Вульфиуса. Школа, считавшаяся образцовой, даже пользовалась покровительством Луначарского, который временами удостаивал ее посещением. Вспоминают, между прочим, о дискуссии “Был ли Христос”, где оппонентом наркома был Вульфиус. О Вульфиусе бывшая гимназистка Аликс Роде-Либенау, дочь редактора газеты St-Petersburger Zeitung, вспоминает так:

У него мы поняли, что история не есть то, что было, а что она продолжается и сейчас, и что каждый несет свой крохотный кусочек ответственности, из суммы которых большие события поворачиваются в хорошую или плохую стороны[58].

Высоко оценивает мемуарист и других педагогов (преподавателя русской истории Виноградова, “француза” Корню). Общий вывод таков:

Наши учителя были людьми широкого кругозора и требовали того же от детей… Мы воспитывались в духе самостоятельного мышления, понимания духа эпохи, в уменье принимать в собственность то, что мы воспринимали, а не просто складывать в памяти все в одну кучу[59].

Здание Петришуле после перестройки. Фотография XX в.

Корнелиус Крюйс, основатель школы при церкви Святого Петра. Гравюра XVIII в.

Антон-Фридрих Бюшинг, первый директор Петришуле. Гравюра XVIII в.

Таким образом, Училище святого Петра было одной из лучших школ в городе – наравне с Тенишевским училищем, гимназией Лентовской (в которой учились будущие ближайшие друзья Хармса), гимназиями Гуревича и Мая. Однако успехи Дани Ювачева оказались довольно скромны. В 1917/18 году он отличается среди товарищей лишь отменным поведением (средние баллы по четвертям: 5, 4,9, 5). Прилежание похуже, но также более или менее сносное (средние баллы: 3,5, 3,9, 3,9). Увы! Прилежание оказывается тщетным: средний балл за учебу по всем предметам обескураживает (в первой четверти – 2,7, потом чуть лучше – 3,1 и 3,2). Твердым хорошистом Даня стал лишь по Закону Божию (здесь в третьей четверти он получил даже 5). Две четверки (во второй и третьей четверти) получил он по географии. По остальным предметам колеблется между двойкой и тройкой с плюсом. Неудовлетворительные отметки в четвертях были выставлены ему по письменному русскому и письменному немецкому (с рекомендацией обратить серьезное внимание на орфографию и, если нужно, взять репетитора), по чистописанию (вторая четверть) и по истории (первая). Совсем плохо с французским языком. Английский, который Даня изучал дома, в Петершуле преподавался лишь факультативно, а трудной революционной зимой его преподавание, возможно, прекратилось[60].

Правда, по свидетельствам товарищей (в том числе Павла Вульфиуса, впоследствии известного музыковеда, сына А.Г. Вульфиуса), Даня Ювачев вовсе не был тем примерным, прилежным, но туповатым ребенком, каким предстает он в официальной учебной ведомости.

То он приносил в класс валторну и ухитрялся играть на ней во время урока. То убеждал строгого учителя не ставить ему двойку – “не обижать сироту”. Под каменной лестницей дома, в котором жила семья Дани Ювачева, он поселил воображаемую любимую “муттерхен” и вел с ней долгие беседы в присутствии пораженных соседей или школьных приятелей, упрашивая милую “муттерхен” не беспокоиться за него[61].

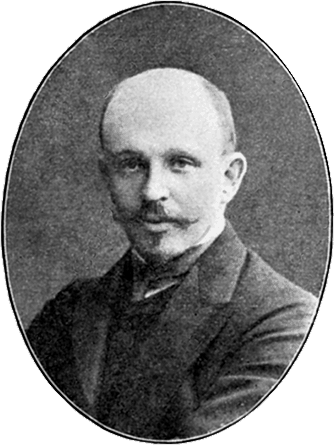

Александр Вульфиус, инспектор Петришуле. Начало ХХ в.

Не очень понятно, о каком доме идет речь: Ювачевы жили в казенных квартирах, сперва в Убежище, потом по соседству, в Боткинской барачной больнице (Миргородская, д. 3/4), где нашла работу кастелянши Надежда Ивановна. Вульфиус учился с Даней Ювачевым в одном классе лишь в 1921/22 году, так что, возможно, воспоминания относятся уже к этому, более позднему времени. В самих же играх мальчика (уже вполне хармсовских по сути) можно увидеть отчуждение от любящих родителей: Даня беззастенчиво выдает себя за “сироту” и придумывает себе новую, фантастическую и таинственную “муттерхен”, не вылазящую из-под лестницы. Эта игра продолжалась и многие годы спустя. В тридцатые годы на Надеждинской улице Хармс, по свидетельству мемуаристов, проходя по двору, здоровался с воображаемой “муттерхен”. Надежды Ивановны Ювачевой к тому времени уже не было в живых – она умерла в 1929-м.

Весной – летом 1918-го в Петрограде начинаются явственные признаки голода. В августе от дизентерии, вызванной плохим питанием, умирает шестилетняя Наташа Ювачева. Даня по каким-то причинам (по болезни?) пропускает четвертую четверть в Петришуле. Иван Павлович, судя по всему, с лета жил и служил в Москве (вероятно, в том же Управлении сберегательных касс).

Надежда Ивановна с оставшимися детьми в начале осени уехали в Саратов (казавшийся в тот момент местом более безопасным и сытым) и поселились там у племянника Надежды Ивановны Сергея Леонидовича Колюбакина, врача Саратовской Александровской больницы (дом в Дворянской Терешке уже был реквизирован). Петроград стремились покинуть многие: из 36 одноклассников Дани в Петершуле пять осенью 1918-го так и не приступили к занятиям, а еще трое покинули школу до окончания учебного года. Вероятно, в Саратове Даниил Ювачев продолжал учиться. Для совершенствования в немецком языке там были неплохие условия: близ города находились немецкие колонии, и, хотя такие же точно колонии на Украине были Николаем II с началом войны ликвидированы, а их обитатели высланы, очередь волжских колоний и их обитателей придет лишь в дни Второй мировой[62]. Иван Павлович бывал в Саратове наездами.

К весне 1919-го ветры Гражданской войны начинают дуть на Волге в полную мощь. Жизнь становится все труднее. В марте умирает бабушка, Варвара Сергеевна. В мае Даня переносит тяжелую дизентерию, болеет и его мать: у нее уже начался туберкулез, который в конце концов свел ее в могилу. Надежда Ивановна все больше рвется в Москву. Но у Ивана Павловича не было возможности устроиться там с семьей. В Москве уже со всей остротой стоял “квартирный вопрос”, в то время как барские апартаменты в центре брошенного властями и покидаемого жителями Петрограда пустовали.

Наконец 27 августа Надежда Ивановна с детьми приезжают в Москву – не в теплушке, как обычно путешествовали в тот год, а в купе международного общества. Оттуда они тоже с комфортом (“в бюанковском вагоне”) 14 сентября возвращаются в Петроград. (В Москве Ювачеву приходится снять у соседей комнату, чтобы на две недели разместить семью; Даня спал в комнате у отца.)

Герберт Уэллс, 1922 г.

Даниил возобновляет занятия в Петершуле. К тому времени положение в уже бывшей столице было отчаянным. Начался настоящий голод (большая часть горожан питалась исключительно пшенной кашей на машинном масле, чечевицей и воблой), свирепствовал красный террор. Однако семья Ювачевых не оказалась в столь безысходной ситуации, как, скажем, родители Константина Вагинова, чей отец был жандармским офицером. Правда, учреждения, в которых служили оба супруга, из-за революционных событий закрылись. Но революционное прошлое Ивана Павловича служило своего рода охранной грамотой в глазах ЧК, а огромный и разнообразный практический опыт позволял ему выжить при любой власти. Ювачев-отец после возвращения из Москвы сперва устроился бухгалтером на электромельнице, а потом, с началом осуществления плана ГОЭЛРО, на Волховстрое, где некоторое время возглавлял финансово-счетную часть. Надежда Ивановна нашла себе применение, как уже упоминалось, в Боткинской больнице.

Преподаватели школы № 4, в свою очередь, старались не отступать от прежних стандартов. С каждым учебным годом ведомости велись все небрежнее, зачастую отметки в табеле выставлялись химическим карандашом (в плохо отапливаемом помещении чернила замерзали), о писарском почерке никто уж и не думал, но качество образования оставалось высоким. Свидетельство тому – хотя бы в знаменитой книге Герберта Уэллса “Россия во мгле”:

Как только я приехал в Петроград, я попросил показать мне школу, и это было сделано на следующий день; я уехал оттуда с самым неблагоприятным впечатлением. Школа была исключительно хорошо оборудована, гораздо лучше, чем рядовые английские начальные школы; дети казались смышлеными и хорошо развитыми. Но мы приехали после занятий и не смогли побывать на уроках; судя по поведению учеников, дисциплина в школе сильно хромала. Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу и что это все, чем может похвалиться Петроград. Человек, сопровождавший нас во время этого визита, начал спрашивать детей об английской литературе и их любимых писателях. Одно имя господствовало над всеми остальными. Мое собственное. Такие незначительные персоны, как Мильтон, Диккенс, Шекспир, копошились у ног этого литературного колосса. Опрос продолжался, и дети перечислили названия доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать, ибо, в самом деле, чего еще я мог желать? – и покинул школу с натянутой улыбкой, глубоко возмущенный организаторами этого посещения.

Через три дня я внезапно отменил всю свою утреннюю программу и потребовал, чтобы мне немедленно показали другую школу, любую школу поблизости. Я был уверен, что первый раз меня вводили в заблуждение и теперь-то я попаду в поистине скверную школу. На самом деле все, что я увидел, было гораздо лучше – и здание, и оборудование, и дисциплина школьников. Побывав на уроках, я убедился в том, что обучение поставлено превосходно. Большинство учителей – женщины средних лет; они производят впечатление опытных педагогов. Я выбрал урок геометрии, так как он излагается универсальным языком чертежей на доске. Мне показали также массу отличных чертежей и макетов, сделанных учениками. Школа располагает большим количеством наглядных пособий; из них мне особенно понравилась хорошо подобранная серия пейзажей для преподавания географии. Там есть также много химических и физических приборов, и они, несомненно, хорошо используются. Я видел, как готовили обед для детей, – в Советской России дети питаются в школе; он был вкусно сварен из продуктов гораздо лучшего качества, чем обед, который мы видели в районной кухне. Все в этой школе производило несравненно лучшее впечатление. Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков. Никто из этих детей никогда не слыхал о нем. В школьной библиотеке не было ни одной его книги. Это окончательно убедило меня в том, что я нахожусь в совершенно нормальном учебном заведении[63].

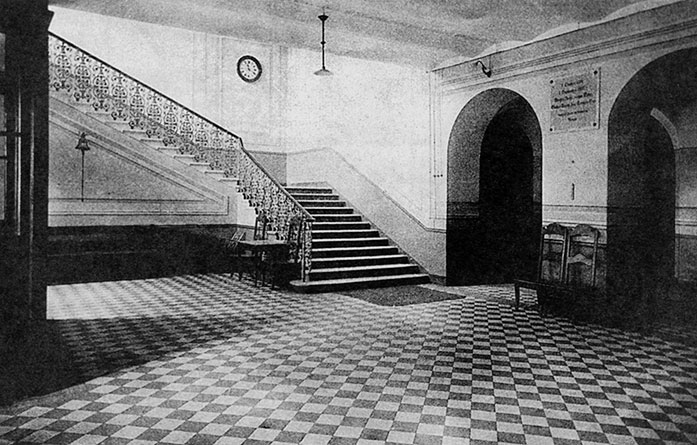

Парадная трехмаршевая лестница и вестибюль Петришуле. Начало ХХ в.

Первой школой, которую посетил Уэллс, было (бывшее) Тенишевское училище, второй – Петершуле. На английского писателя произвело впечатление и щегольство, с которым был одет директор Клейненберг – “на нем был смокинг, из-под которого выглядывала синяя саржевая жилетка”[64]. В тогдашнем Петрограде, обносившемся до лохмотьев, подобный костюм был достаточно необычен.

Воспоминания учеников той поры подтверждают: впечатления Уэллса отражали реальное положение дел. Разумеется, едва ли можно говорить о “вкусно сваренном обеде” – однако об элементарном поддержании физических сил голодных учеников администрация не забывала. Игорь Эрихович Клейненберг, сын директора Петершуле и тоже позднее филолог-германист, вспоминал, что Вульфиус на втором уроке

обходил классы в сопровождении двух учеников, несших бельевую корзину со стограммовыми ломтями хлеба, и раздавал этот паек присутствующим ученикам. Хлеб этот тут же, на уроке, съедали. Но апогеем школьного дня была большая перемена, когда в столовой нас угощали тарелкой горячего супа[65].

В школе, как и вообще в голодном городе, кипела общественная жизнь. Действовал драмкружок и кружок по изучению истории театра. Школьники постоянно (и, разумеется, бесплатно) посещали петроградские театры, “а один раз перед спектаклем нас приветствовал сам Луначарский”. С учетом будущих интересов Хармса трудно представить себе, что эти театральные увлечения не затронули его… Трудно, но можно. Вероятно, он уже в эти годы существенными сторонами своего сознания был “отключен” от окружающего мира, жил преимущественно внутри себя. Не этим ли объясняется его скверная успеваемость? Его собственный “театр для себя”, который он, может быть, уже начинал придумывать, имел мало общего с тем, что видел он и его соученики на подмостках Петрограда – будь то традиционные постановки или авангардные поиски. Характерно его письмо к Клавдии Пугачевой от 5 октября 1933 года, в котором он в высшей степени скептически отзывается и о “театральной науке, конструкциях и левизне”, и о Мейерхольде, воплощавшем все эти тенденции в 1910–1930-е годы.

Das Wunder (Чудо). Из тетрадных рисунков Даниила Ювачева, 1919 г.

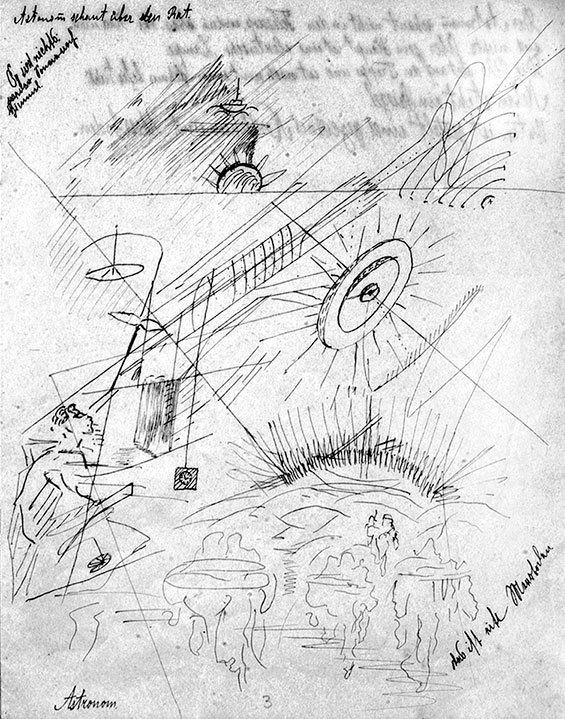

Astronom (Астроном). Из тетрадных рисунков Даниила Ювачева, 1919 г.

Точно не принимал Ювачев участия в самоуправлении, которое пытались создать в классах просоветски настроенные ученики. Каждый класс выбирал старосту, старосты собирались в особый совет – “старостат”, который возглавлял председатель. Позднее возник так называемый Школьный ученический совет (ШУС). Среди старост задавали тон старшеклассники, сочетавшие учебу со службой в разного рода военизированных государственных организациях – в “дноуглубительном караване” порта, в охране железных дорог. Старосты в условиях военного коммунизма играли во многом полезную роль – они организовывали дежурства на кухне и доставку продуктов на тележках с базы. Более того, во время разгрома школы (которая уже носила номер 41) в 1926 году ШУС безуспешно пытался защитить руководство школы. Поводом к репрессиям послужило то, что несколько учеников-немцев прошли в еще действовавшей церкви Святого Петра обряд конфирмации. Узнав об этом, учительница-коммунистка Вайнцвейг, приехавшая из Германии, организовала в школе антирелигиозный митинг, который, в свою очередь, спровоцировал появление в “Смене” статьи братьев Тур “Внуки святого Петра”. Явившаяся в школу комиссия во главе с М. Елецким сняла с работы Клейненберга, Вульфиуса и других ведущих преподавателей (Г.А. Корн, Г.Г. и Е.Г. Гельд). Школу возглавили сам Елецкий и А.Л. Бронштейн (бывшая жена Троцкого; вскоре, в 1928 году, она была отстранена от работы и арестована). Качество преподавания, разумеется, снизилось. Вскоре, в дни первой пятилетки, школа была перепрофилирована и получила “полиграфический” уклон. Но и в эти дни среди ее выпускников были выдающиеся люди – скажем, Ю.М. Лотман.

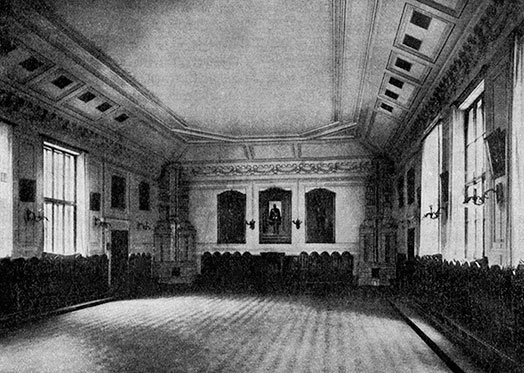

Актовый зал в Петришуле. Начало ХХ в.

Но это все – после. Пока же Даня Ювачев проучился в бывшей Петершуле еще три года (1919–1922) и по-прежнему отнюдь не был отличником[66]. В 1919/20 году в классе D2[67] он учился так (стоит отметить, что обозначения успехов ученика отметками в тот момент не были приняты – они описывались вербально, в школе № 41 – в основном по-немецки; при этом существовали устойчивые формулы, соответствующие прежним оценкам): арифметика – in ganze gut (в основном хорошо; прежде ему поставили бы 4–), география и история – ungenügend (неудовлетворительно, 2), естествознание – gut (т. е. твердая четверка). На уроках русского языка мальчик “устно отвечал удовлетворительно, но мешал своей болтовней и поведением”. Оценок за письменные работы по русскому языку в тот год не ставили. Нет и оценок по немецкому и другим иностранным языкам. Но в следующем году преподаватель (опять, как в 1917/18 году) обращает внимание на “слабые письменные работы” Ювачева. Его успехи в естествознании (Naturalgeschichte) оцениваются теперь как “хорошие”, а “неуд” он получает по двум предметам – географии и французскому. При этом в программе появляется английский, и Даня Ювачев показывает хорошее знание этого языка[68].

Однако в 1921/22 году Даня Ювачев, похоже, полностью теряет интерес к учебе – с соответствующими результатами[69]. Если прежде у него были проблемы с письменным русским, то теперь и “устных ответов – совсем нет”. Во второй трети (в двадцатые годы учебный год делился на “трети”) ученик “много пропустил”, в третьей учитель замечает: “ленив”, и как результат – “едва удовлетворительно”. Троечка с минусом. По немецкому он с genügend спускается к ganz ungenügend. По французскому тоже по-прежнему двойки. Даже с английским положение портится: если в первой трети успехи в разговорном языке оцениваются как sehr gut, очень хорошие, а в чтении как “kaum genügend” (в целом удовлетворительные), то затем он и тут начинает получать неуды[70]. На фоне провальных знаний по истории и географии поражают успехи в новой советской дисциплине – обществоведении. Учитель даже счел необходимым рядом со словесными выражениями одобрения поставить на полях ведомости пятерку. То же сделал учитель физики – предмета, которым Даня, видимо, увлекся. Твердой тройкой, по крайней мере, оценены знания Ювачева по математике. Но этого явно было мало – передовая школа не нуждалась в отстающем ученике. Нижняя часть ведомости исписана карандашными замечаниями по-немецки, неразборчивыми и полустершимися, но по меньшей мере словосочетание nicht arbeiten читается отчетливо. И в самом деле, работой школьник Ювачев себя, как видно, не изнурял. Подчеркнутую и тоже весьма неразборчивую надпись по диагонали листа, похоже, следует читать: Muss der Schule verlassen – должен оставить школу. Во всяком случае, тот факт, что доучиваться Дане пришлось в другой школе, несомненно связан с его вполне плачевными успехами[71].

5Шестнадцатилетнего Даниила отправили в Детское Село, к тетке. Во 2-й Детскосельской школе, директором которой она была, двоечник смог завершить среднее образование. Наташа, как все звали ее в семье, была дамой очень строгой и властной, но к племяннику у нее, судя по всему, была слабость. Даниил поступил в третий класс второй ступени, а 14 июля 1924 года закончил выпускной четвертый класс, “причем обнаружил достаточные познания и развитие по всем обязательным предметам”, как гласит выданное ему 17 июня того же года свидетельство[72]. Жил он в период обучения у тетки, в самом здании гимназии, на Леонтьевской, 2.

Царское Село, ставшее Детским, переживало, вероятно, худшие дни в своей истории. Оставленное своими прежними обитателями (придворными служителями и чиновниками-пенсионерами), оно на глазах дичало. Екатерининкий дворец был музеефицирован, но в других дворцовых постройках и особняках пытались разместить разного рода санатории, дома отдыха, приюты. Помещение бывшего Царскосельского лицея отдали Дому отдыха ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых), где чуть позже, в 1924–1925 годах, отдыхали Ахматова и Мандельштам с женой. Во дворце великого князя Владимира Александровича находилась станция случки скота. Бывшая женская гимназия сохраняла кое-какие традиции: литературу там преподавал (кроме самой Натальи Ивановны) еще некто Виктор Григорьевич Чернобаев, магистр по истории литературы, почтенный педагог дореволюционной формации (с Натальей Ивановной его связывала нежная дружба; когда в 1927 году Ювачева была уволена из школы и вынуждена была очистить казенную квартиру, Чернобаев приютил ее у себя). В гимназии устраивались вечера, посвященные современной литературе, в частности, творчеству Блока, да и общий уровень преподавания был, судя по всему, неплох.

Здание Мариинской женской гимназии в Царском Селе (после перестройки 1908 г.), между 1908 и 1917-м

И все-таки едва ли Даниил Ювачев мог впитать “царскосельский миф”, и едва ли он (если говорить о внешних впечатлениях) был многим обязан двум годам, проведенным в Детском Селе. Впрочем, эти годы не были для него тяжелыми. В школе, созданной на базе женской гимназии, мальчиков было мало (по нескольку человек на класс), и они были окружены девичьим вниманием. По воспоминаниям одноклассницы, впоследствии известного пушкиниста, первого директора музея Лицея М.П. Семеновой-Руденской:

Когда Даня Ювачев в первый раз появился в нашем классе, даже классная комната сделалась словно меньше, таким большим показался он нам. Даня был совсем не похож на мальчиков, каких мы обычно привыкли видеть вокруг себя. Одетый, помнится, в коричневый с крапинкой костюм, в брюках до колен, в гольфах и огромных ботинках, он казался совсем взрослым молодым человеком.

(Гольфы эти и во взрослые годы останутся характерной приметой внешности Даниила Ивановича. – В. Ш.).

Пиджак его был расстегнут, виден жилет из той же ткани. Из маленького кармана жилета спускалась цепочка от часов, на которой, как мы потом узнали, висел зуб акулы.

Три мальчика-одноклассника сразу признали первенство нового товарища.

Они почти с обожанием смотрели на Даниила и окружали его в перерыве между уроками. Мальчики заходили обычно за классную доску, где Даня напевал басом и отбивал чечетку. Из-за доски мы видели его ноги в гольфах и баретках и слышали слова тогда популярной песенки: “Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимни холода”, которую Даня пел по-немецки.