Полная версия:

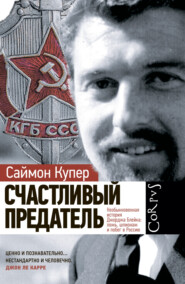

Счастливый предатель. Необыкновенная история Джорджа Блейка: ложь, шпионаж и побег в Россию

Для обращения Блейка требовалось нечто гораздо более изощренное. И такой способ нашелся. Блейк рассказывал Штази: «К счастью – или для большинства из нас к несчастью, – советское посольство в Пхеньяне смилостивилось над нами и прислало несколько книг»[187]. В посылке, прибывшей весной 1951 года, была всего одна книга на английском языке – «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Пленники тянули жребий за право прочитать роман первым и вскоре зачитали книжку до дыр. Было еще и три издания на русском: «Государство и революция» Ленина и два тома «Капитала» Маркса.

Русским в группе владели лишь Блейк и Холт. Во время военных действий консул потерял очки, когда пытался укрыться от пулеметных очередей американских самолетов[188]. «После этого самостоятельно читать он уже не мог», – говорил Блейк, который к моменту нашей с ним встречи оказался ровно в таком же положении.

И читал ему я. Мы сидели на кургане, читали и обсуждали книги. Кажется, раньше он служил политическим атташе Министерства иностранных дел Британии в Ираке, гражданским чиновником английского правительства в Индии и был безупречным винтиком английской колониальной системы. Но человек он был весьма здравомыслящий и понимал, что что-то должно прийти ей на смену, и он считал, что это будет коммунизм. Он не хотел жить в коммунистическом государстве, но таков был его прогноз. А поскольку я питал к нему огромное уважение – он был моим начальником, скажем так, и у нас установились добрые дружеские отношения, – я очень прислушивался к его мнению[189].

«Итак, я прочитал „Капитал“, два тома – дважды, – изумлялся он в Штази (и в зале раздалось несколько осторожных смешков)[190]. – Несколько месяцев мы каждый день часами читали… „Капитал“ и некоторые труды Ленина»[191]. Они с Холтом читали часть текста, а потом обсуждали его, «проблему за проблемой»[192].

Эти чтения с начальником, по-видимому, произвели глубокое впечатление на способного молодого человека, чье обучение прервалось из-за войны и в чьем распоряжении внезапно оказалось два года, которые мало чем можно было занять, помимо размышлений. Они с Холтом также вместе изучали Коран на арабском[193] и обсуждали с сокамерниками Маркса и Ленина[194] (когда Холт вскоре после своего возвращения из Кореи дал интервью будущему биографу Блейка Э. Х. Кукбриджу, он, похоже, не упомянул их коммунистических штудий)[195].

Блейк размышлял потом: «Я думал, что воюю не на той стороне… Основной, если не единственной целью английской секретной службы было уничтожение коммунизма…. Я пришел к выводу, что, если мне суждено умереть – а в Корее такой риск был велик, – я хочу умереть за идею, в которую верю»[196].

В разговоре с Блейком я предположил, что заточение в Корее стало для него вторым университетом. Он ответил: «Да-да. Так оно и есть, так и есть. В каком-то смысле»[197]. Так старый империалист Холт нечаянно подтолкнул Блейка к коммунизму.

Радикальными идеями люди часто увлекаются за компанию. Ими движет стремление найти соратников. Большую часть прошлого века, вступая в коммунистическую партию, ты попадал в клуб, расставивший свои аванпосты по всему миру. В любой стране мира тебя ждали единомышленники и товарищи (пока что-то не выходило из строя и партия не решала от тебя избавиться). Кембриджские шпионы 1930-х годов и большинство джихадистов-европейцев в XXI веке приобщались к радикальным движениям вместе со сверстниками. Многих завербовали близкие друзья, любовники, братья или сестры. Однако Блейк в Корее был коммунистом-одиночкой без «ячейки».

Тогда, в 1951 году, коммунизм уже не был столь модным веянием, как в 1930-е. С другой стороны, он завоевывал все новые территории: коммунистические режимы недавно захватили Китай и Восточную Европу.

Став коммунистом, Блейк решил, что у него три варианта действий в случае освобождения из плена и возвращения в Британию: 1) уйти из СИС и найти новую работу; 2) вступить в коммунистическую партию и продавать на улицах по воскресеньям партийную газету Morning Star или 3) стать советским двойным агентом. Третий вариант, решил он, принесет наибольшую пользу в борьбе за правое дело[198].

Как-то вечером осенью 1951 года Блейк тайно передал записку на русском языке начальнику северокорейского лагеря по прозвищу Жирдяй, адресованную в советское посольство. Он перебежал на сторону врага. «Я должен вам честно сказать, – признавался он в Штази, – что это решение далось мне очень нелегко. Но я чувствовал, что должен так поступить»[199].

По вполне понятным причинам Блейк никогда не раскрывал подробностей внутренних дел КГБ. Даже обращаясь к агентам Штази за закрытыми дверьми, о своей вербовке он сказал: «Было бы слишком долго рассказывать вам, как мы это сделали»[200]. Как бы то ни было, его прием в КГБ, возможно, был более двунаправленным процессом, чем он когда-либо признавал или даже осознавал. В 1951 году, после того как многие агенты предыдущего поколения были зачищены Сталиным, СССР выискивал на Западе новых агентов. Заслугу за вербовку Блейка часто приписывают молодому офицеру КГБ Николаю Лоенко. Хотя его имя в автобиографии Блейка не фигурирует, в КГБ Лоенко прославится как «крестный отец Блейка». Работая во Владивостоке, он в северокорейский лагерь прибыл под видом офицера советской армии. Лоенко встретился со всеми британскими заключенными, взвесил, кто из них способен на измену, и ухватился за Блейка[201]. В 1976 году пятидесятилетний агент КГБ погиб в автокатастрофе, но в 1992 году его рассказ о вербовке Блейка вспомнил генерал КГБ К. А. Григорьев. Лоенко тогда рассказывал (по словам Григорьева): «Джордж выделялся на фоне разношерстной публики в лагере; он был умен и приковывал внимание. Я нутром чуял, что здесь есть над чем поработать. Требовался лишь предлог, чтобы установить с ним контакт».

Лоенко (гурман, страдавший ожирением[202]) в деталях рассказал Григорьеву, как переманил Блейка: «Я принес ему хлеб, консервы, шоколад. С тех пор я был уверен, что путь к сердцу шпиона лежит через желудок». Более того, Лоенко хвастал, что усыпил бдительность Блейка умной беседой: «Ни до, ни после этого я не рассказывал столько историй. Пришлось откопать даже те, что я помнил со школы. Так, слово за слово, дело потихоньку двигалось к серьезному разговору, когда англичанин сделал свой выбор»[203]. Лоенко попросил потом Блейка записать все, что тот знал об устройстве СИС, и сравнил это с версией, представленной КГБ другим перебежчиком, Кимом Филби. Версии совпали[204]. В СССР решили, что Блейку доверять можно.

В истории радикализации Блейка (как мы теперь будем ее называть) Лоенко, возможно, оставалось лишь слегка подтолкнуть его к решающему шагу. Однако сотрудник КГБ – последнее звено в целой цепочке событий, подготовивших Блейка к пути советского двойного агента: крах на Уолл-Стрит 1929 года, который ударил по бизнесу его отца; коммунистические речи, которые он слышал от кузена Анри в Каире; подпольная работа в голландском Сопротивлении и в британской разведке; разлука с родиной в военное время, которая открыла перед ним новые ориентиры; изучение русского языка в Кембридже; неожиданно убедительный справочник СИС о коммунизме[205]; нищета, которую он видел в Египте и Корее; его ненависть к южнокорейскому режиму; «летающие крепости», которые уничтожали корейские деревни; и презрение к «мягкотелым» американским военнопленным[206].

Во Второй мировой войне Блейк участвовал в смертельной схватке добра со злом, а противостояние коммунизма и капитализма виделось ему ее продолжением. В северокорейском плену коммунизм «придавал ему силу, укреплял дух, надежду и помогал остаться в живых», утверждал его адвокат Джереми Хатчинсон на суде в Лондоне в 1961 году.

На той ферме в Северной Корее двадцативосьмилетнему моралисту Блейку с его абстрактным мышлением требовались новые идеалы. Все его прежние опоры рухнули. Он потерпел поражение как офицер СИС, лишился Голландии, отрекся от кальвинизма и был космополитом в свободном плавании. Его самоопределение менялось вместе с обстоятельствами.

Коммунизм был просто создан для него. Как кальвинист, он верил, что все в жизни предопределено; оставалось лишь поверить в предопределенность истории. Пусть веру в божественное происхождение Христа он утратил, но не расстался с идеей «справедливого царствия Господня»[207]. Показное богатство кальвинисты осуждали, коммунисты – тоже.

В Москве я предположил: «Вы заменили религию коммунизмом». Я думал, он станет возражать, но он сказал: «Да, это очевидно. Религия сулит людям своего рода коммунизм после смерти. Ведь на небесах мы все равны и все купаемся в благодати. А коммунизм обещает людям благодать здесь, на земле, – но и из этого тоже ничего не вышло».

Был ли коммунизм для него такой же верой, как прежде религия?

«Наверное», – отвечал Блейк[208]. Из двух его конфессий христианство, кажется, оставило более глубокий след. Коммунистических клише он так и не освоил. В преклонном возрасте он в первую очередь вспоминал Библию и теологию. В 1961 году в эссе, обращенном к лондонскому суду, где он объяснял причины предательства, свое душевное состояние в корейском плену Блейк описывал, прибегая скорее к духовному, нежели к политическому языку:

Я глубоко осознал тленность человеческого бытия и много размышлял о том, чего успел достичь в собственной жизни. Я понимал, что в ней не хватало цели, что я гнался преимущественно за удовольствиями, тешил честолюбие… Тогда я решил посвятить оставшуюся жизнь достойным, как мне казалось, идеалам[209].

Как и многие современные джихадисты, Блейк был юным набожным предателем, питавшим отвращение к западным излишествам (в том числе и к собственным). Как и они, он отрекался от распущенности и «удовольствий» в борьбе за общее благо. Честолюбивому человеку его времени КГБ виделся эксклюзивным клубом, изменявшим мир. Аналогичным образом и сегодняшние западные новобранцы ИГИЛ уверены, что вступают в «маленькое братство супергероев», пишет Оливье Руа[210]. Еще одно сходство с джихадистами: свои коммунистические взгляды Блейк должен был хранить в тайне. Он так и не вступил в коммунистическую партию ни в одной стране мира. Свои убеждения он намеревался воплощать лишь в шпионской работе.

Сэр Дик Уайт, возглавлявший и МИ-5, и МИ-6, гораздо резче высказывался о мотивах Блейка. «Нормальный человек не станет предателем», – гласила одна из его максим[211]. Биографу Блейка Тому Бауэру он говорил: «Блейк считал, что его бросили, что его ни в грош не ставят, и хотел доказать, на что он способен»[212]. Шон Берк, организатор побега Блейка из тюрьмы и будущий сосед по московской квартире, пока они не разругались, солидарен с Бауэром: «Без КГБ он был просто слабым, ничтожным человечком. Блейк любил строить из себя бога. Многие годы он использовал КГБ в собственных корыстных интересах: чтобы вершить судьбы других людей»[213].

Я спрашивал Блейка, не смущало ли его, когда он переходил на сторону СССР, знание о сталинских чистках – к 1951 году на Западе это уже был не секрет. Нет, отвечал он, потому что преемник Сталина Никита Хрущев разоблачил чистки. «Их уже осудили, причем сделали это сами коммунисты», – говорил он.

Это редкий и красноречивый случай, когда он допустил хронологическую ошибку: Хрущев осудил Сталина на Съезде партии лишь в 1956 году, спустя пять лет после того, как Блейк решил работать на СССР. Почти все рассказы Блейка о своей жизни вполне последовательны и легко доказуемы. Однако тут, похоже, отчаянное стремление казаться достойным человеком не позволяло ему признать, что в 1951 году он встал на сторону массового убийцы. Нет ничего удивительного, что Блейк оказался одним из последних граждан Запада, вступивших в КГБ по идеологическим причинам, а не ради денег и не в результате шантажа[214].

Существует альтернативная гипотеза о его решении стать советским шпионом: якобы его к этому вынудили. В автобиографии он рассказывает о ночи, когда пытался сбежать из плена. Его поймал северокорейский солдат и до утра продержал в погребе. Потом его вернули на ферму, где разъяренный майор читал заключенным нотации о том, чем карается побег, но Блейку позволили вернуться к товарищам. Сам он считал, что руководство лагеря не решалось нести ответственность за казнь британского дипломата[215]. Другие же полагали, что Блейк пообещал сотрудничать с северокорейцами в обмен на жизнь[216]. Филип Дин вспоминал: «Блейк на некоторое время исчез. И мы гадали, что с ним произошло. Когда он вернулся, то выглядел так, будто его кормили лучше, чем обычно [смеется], был чище одет, и мы недоумевали, где же он пропадал. Он сказал, что пытался сбежать, заблудился, и его схватили»[217].

Мы не знаем, принуждали ли Блейка к предательству. Не известно никаких доказательств, которые бы говорили в пользу этой теории. Сам Блейк всегда это отрицал, и, думаю, он говорил правду. То, что, решив стать перебежчиком, он руководствовался исключительно своими принципами – версия, которой он придерживался десятки лет, – вполне похоже на правду.

Глава 7. Обеденный шпион

Вмарте 1953 года умер Сталин. Отношения между советским блоком и Западом стремительно улучшались[218], и Блейка с его сокамерниками скоро освободили. Коммунистические державы устроили им роскошное путешествие домой: на первом же промежуточном пункте за пределами Северной Кореи, в китайском пограничном городе Даньдун, «бывшие пленники нежились в чудесной городской бане, надраивая себя душистым мылом и радостно напевая детские песенки», пишет Фогель[219]. 22 апреля вся британская группа приземлилась в Эбингдоне на самолете Королевских ВВС. Собравшаяся на аэродроме толпа встретила их гимном «Восхвалим мы Творца»[220]. Блейку слышалась в этих словах «невероятная ирония. Мало кому захочется сказать спасибо за мое возвращение. Я понимал: я уже совсем не тот человек, которого они ждали»[221].

Но, как и остальных членов группы, Блейка встречали как героя. В телехронике видно, как он, улыбаясь, спешно спускается по трапу самолета – франт с заостренной бородкой и в элегантном пиджачке. Он машет рукой, затем направляется к матери и целует ее в обе щеки, как это принято в Европе.

Телерепортер задерживает его вопросом: «Как вас там кормили, мистер Блейк?» С характерным для середины XX века кембриджским выговором, быть может, специально, чтобы аристократичнее выглядеть на телеэкране, Блейк отвечает: «Ну, кормили достатошно, но весьма однообразно». Журналист настаивает: «А не было ли каких-то странных продуктов?» Блейк не увиливает: «Нет, в основном только рис и репа»[222].

Хотя двумя годами ранее Берджесс и Маклин разоблачили себя, сбежав в СССР, в СИС, похоже, никому в голову не приходило, не переманили ли Блейка в плену на сторону противника. Его с радостью встретили на службе после всего пары дней формальных опросов[223], после чего отправили на несколько месяцев в отпуск. В сентябре 1953 года он начал работать в лондонском отделении службы по адресу Карлтон-Гарденз, 2, в роскошной усадьбе с лепниной, где в Первую мировую войну недолго размещался лорд Китченер. Во Вторую мировую войну ее сильно разбомбили[224], но здание осталось излюбленным местом элитных шпионов: оно располагалось в укромном уголке с видом на Мэлл, при этом до клубов и пивных Вест-Энда было рукой подать.

В Корее Блейк нахватался категорически небританских привычек. Еще в плену он взял обыкновение дремать после обеда, а по офису любил расхаживать босиком. Кукридж, по-видимому, имевший надежные источники в СИС эпохи Блейка, рассказывает: «Порой он разувался, снимал носки и ковырялся в пальцах, что многие находили „чрезвычайно отвратительным“ и списывали на иностранное происхождение Блейка»[225]. Тем не менее его считали, как писал Джон Ле Карре, «героем, освобожденным из северокорейского плена, и гордостью Британской секретной службы»[226].

Однако он был еще и агентом КГБ под кодовым именем Диомид (Алмаз)[227]. Начиная с 1953 года и далее он не покладая рук работал одновременно на две спецслужбы. По словам Ле Карре, обе стороны «считали [его] весьма ценным кадром»[228]. В другой книге, в пассаже, который следует сразу за отступлением про Блейка, Ле Карре объясняет:

Если затаившийся предатель, с одной стороны, будет из кожи вон лезть, чтобы подорвать работу собственной службы, с другой – он постарается сделать там успешную карьеру, продумывая удачные ходы и эффектные тактики, без которых ее не оправдать, да и в целом выдавая себя за способного, надежного малого, доброго путника в ночи[229].

Говоря словами Клема Сесила, Блейк стал «обеденным шпионом»[230]. Как только он оказывался предоставлен самому себе в Карлтон-Гарденз, пока его коллеги выходили куда-нибудь пообедать, он брал свой миниатюрный фотоаппарат «Минокс» и спокойно снимал британские документы. Годы спустя на вопрос о шпионской романтике бондианы он отмечал: «Смею вас заверить, нет ничего романтического в том, чтобы целый день ходить с примотанным между ног фотоаппаратом»[231].

Для КГБ Диомид был идеальным агентом. Он был профессионален, ангажирован и работал в самом центре вражеской территории. Его интересовали не деньги, а коммунистические идеалы, поэтому искушения подделать или приукрасить недостоверные сведения, чтобы выгодно их продать, у него не было. СИС неосмотрительно предоставляла ему обширнейший доступ к материалам, о чем можно судить по его дальнейшим заявлениям, что он выдал сотни агентов службы.

В КГБ его ценили столь высоко, что в Лондон был направлен сотрудник, основной задачей которого было курировать Блейка. Сергей Кондрашов, владевший английским, немецким и французским языком, поступил на службу в КГБ в 1944 году При приеме на работу он рассказал – как на духу, – что его родители – обычные московские конторские служащие, но не упомянул, что некоторые его предки были когда-то богатыми помещиками. Всю свою карьеру в КГБ (которая продлится до 1992 года) Кондрашов беспокоился, что тайну его происхождения однажды раскроют.

В своей деятельности он сопровождал иностранных гостей в поездках по СССР, приглядывал за советскими писателями и допрашивал обреченного шведского героя войны Рауля Валленберга[232] в тюрьме (хотя кто он, Кондрашов узнал лишь много позже)[233].

Лондон стал его первой иностранной командировкой. Кондрашов готовился, штудируя карты города и изучая досье КГБ на Блейка. Он носил серые фланелевые брюки и синие блейзеры – то ли чтобы не слишком выделяться в Британии, то ли ему просто нравился такой стиль[234]. В Лондоне для прикрытия он занимал должность первого секретаря посольства СССР по культурным связям. Он сопровождал приезжавших сюда советских скрипачей и шахматистов, покупал билеты на спортивные мероприятия для советских сановников и попутно общался с большинством британских двойных агентов того времени[235]. Алистер Уотсон, коммунист, выпускник Кембриджа, который был как минимум знаком с рядом агентов КГБ, вспоминал: «Терпеть не мог этого типа. Ужасный мещанин, да еще и с пуделем»[236].

Первая лондонская встреча Кондрашова с Блейком произошла в один туманный октябрьский вечер 1953 года. По пути к условленному месту в Белсайз-Парк Блейк испугался, заметив поджидавший на углу полицейский автомобиль, и готов был уже развернуться, но, к счастью, оказалось, что полиция караулит там какого-то преступника[237]. Встреча состоялась, и Блейк дебютировал блестяще: он передал полные сведения прослушки телефонов и жучков, установленных СИС для перехвата советских переговоров в Вене и по всей Западной Европе[238]. Блейк отмечал, что Кондрашов, «само собой», остался доволен. Качество материалов почти гарантировало, что Блейк вовсе не подсадная утка британцев и всерьез работает на КГБ. «Английские спецслужбы вряд ли допустили бы передачу таких сведений»[239].

Кондрашов позже вспоминал: «Мы были потрясены, как глубоко британцам удалось внедриться со своей прослушкой в наши тайны»[240]. После окончания холодной войны он рассказывал своему бывшему коллеге из ЦРУ Тенненту «Питу» Бэгли, что благодаря Блейку в КГБ поняли, «насколько недооценили угрозу технического проникновения в свои официальные зарубежные представительства и какими утечками чреваты эти прослушки и жучки». По словам Кондрашова, это вдохновило Советы «развивать собственный потенциал – рыть собственные тоннели»[241].

В чем-то отношения между шпионом и куратором интимнее брака. В те годы Кондрашов был единственным собеседником Блейка, который знал о нем правду, и единственным, кому он мог эту правду рассказать. Стоило Кондрашову оступиться – и остаток своей жизни Блейк провел бы в тюрьме. Раз в три недели они встречались в лондонских автобусах или на пригородных улочках, где Блейк передавал куратору свою добычу[242]. Всякий раз, когда очередные данные венской прослушки отправлялись в британские и американские службы, одну копию с пометой «Экземпляр для Москвы» Блейк передавал и Кондрашову[243].

Блейк постоянно подвергал себя огромному риску. «Контакт, – говорил он, выступая в Штази, – всегда один из наиболее опасных моментов в жизни шпиона»[244]. В КГБ считали (и, возможно, не ошибались), что некоторые таксисты и постовые в Лондоне были глазами и ушами МИ-6. Однажды, после того как Блейк не появился на запланированной встрече, а потом пропустил и согласованную запасную, Кондрашов не на шутку разволновался: «Понять это способен только агент спецслужб или родитель». До окончательной контрольной явки – на оговоренных местах в лондонском кинотеатре – оставался еще месяц. Когда Блейк появился, Кондрашов «облегченно вздохнул», с профессиональным сочувствием пишет Бэгли[245]. При этом куратору всегда казалось, что Блейк спокоен и не теряет самообладания: «Я не припомню, чтобы при мне он хоть раз сильно разволновался»[246].

Василий Дождалев, другой куратор, долгое время работавший с Блейком, вспоминал, как тот сообщил сведения о намерении некоего советского дипломата перебежать на сторону противника. Проведя расследование, КГБ пришел к выводу, что донесение – фальшивка. По версии Дождалева:

Было очевидно, что британцы хотят испытать Блейка. Я сказал ему: «Они хотят проверить, не шпион ли ты». Он умолк, но не подал вида, что испугался. И мы совершенно спокойно планировали дальше наше будущее сотрудничество. Человек менее отважный предложил бы приостановить работу или отказался бы от нее. Но Джордж продолжил трудиться, в полной мере осознавая угрозу[247].

Блейк, в свою очередь, восхищался профессионализмом своих кураторов из КГБ. Его поразило, что, хотя у СИС в Лондоне было помещение напротив советского посольства и служба фотографировала каждого, кто входил в здание и выходил из него, на встречи со своим агентом сотрудники КГБ умудрялись проскользнуть незаметно. Блейк также рассказывал Штази: «Должен сказать – и да простят меня наши друзья в России, – что, пусть русские и не славятся пунктуальностью, советские товарищи из КГБ всегда появлялись на месте с точностью до минуты». Сидевшие в зале немцы прыснули от смеха[248].

С 1953-го и до своего разоблачения в 1961 году Блейк передавал КГБ любые сведения, которые только попадали ему в руки. ЦРУ в 1996 году утверждало: «Согласно подсчетам США, он снабдил Советы документальными материалами объемом в 4720 страниц»[249]. Часть этих материалов могла использоваться для шантажа[250]. Из некоторых переданных им документов у СССР складывалось представление о позиции Великобритании в переговорах на международных саммитах второй половины 1950-х[251].

Главная же его вина состоит в том, что он сдал КГБ имена сотен агентов британской разведки. Имена едва ли не всех британских бизнесменов, туристов, студентов и журналистов (Би-би-си и не только), которых МИ-6 завербовала шпионить за советским блоком, оказались раскрыты даже до того, как те прибыли на место[252]. Намного большая угроза состояла в том, что Москва была осведомлена также обо всех местных агентах, завербованных британской спецслужбой в Восточной Европе, – людях, рисковавших за железным занавесом собственной жизнью. Вот отрывок из интервью Блейка Тому Бауэру на Би-би-си в 1990 году:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

West N. At Her Majesty’s Secret Service: The Chiefs of Britain’s Intelligence Agency, MI6. Barnsley, 2016.

2

Рассказ о побеге см в: Hermiston R. The Greatest Traitor: The Secret Lives of Agent George Blake. London, 2013. Р. 286–287; а также в: Blake G. No Other Choice. New York, 1990. Р. 230–33.

3

O’Connor К. Blake, Bourke & The End of Empires. London, 2003. Р. 187–188.