Полная версия:

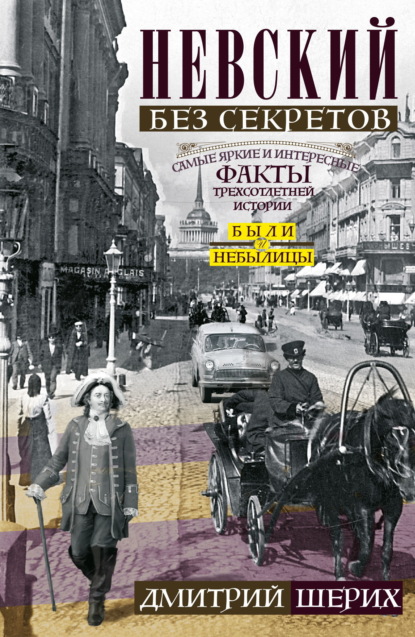

Невский без секретов. Были и небылицы

А вот еще от одного надгробия не осталось сегодня и следа. В 1916 году на Никольском кладбище была погребена Лидия Зверева, первая русская летчица. Одна из тех, кто не словами, а делами двигал женскую эмансипацию вперед.

Для нее авиация была делом всей жизни. «Еще будучи маленькой девочкой, я с восторгом поднималась на аэростатах в крепости Осовец и строила модели, когда в России еще никто не летал». Это слова из автобиографии Лидии Виссарионовны.

А уж когда в России начали летать на аэропланах, Зверева не могла остаться в стороне. Летом 1911 года она начала обучаться в гатчинской авиационной школе. В первый самостоятельный полет отправилась в августе. Летать, правда, в тот раз пришлось недолго: прямо над ней пронесся в небе другой «Фарман», и Зверева ушла на посадку. Самолет проверили, все оказалось исправно, и снова полет – на сей раз минут на двадцать.

Опыт она набрала быстро. Знаменитый летчик Константин Арцеулов вспоминал: «Зверева летала смело и расчетливо… Все обращали внимание на смелые мастерские полеты ее, в том числе и высотные. А ведь в то время не все, даже бывалые летчики, рисковали подниматься на большую высоту».

22 августа 1911 года Лидия Зверева сдала экзамен. А на следующий день получила диплом пилота-авиатора. Так и стала первой летчицей в России.

Летная жизнь ее была полна волнений и неожиданностей. Перед одним из полетов, например, кто-то насыпал в мотор ее «Фармана» железные опилки. Ей повезло, что полет был отменен, а иначе – не миновать бы гибели.

В Риге Зверева летала простуженной, с температурой 39 градусов. «Я не могу обмануть ожидания нескольких тысяч зрителей!» Дул сильный ветер, аппарат опрокинуло и бросило на землю. Летчица получила ушибы, а вдобавок заболела крупозным воспалением легких.

И все равно – она была счастлива. Летала, учила летать других.

Увы, этой счастливой летной жизни у нее было всего пять лет.

Лидия Виссарионовна Зверева умерла совсем молодой – от тифа.

Лейб-медик на Коммунистической площадке

Среди некрополей Александро-Невской лавры особенное место занимает самое маленькое кладбище. Это даже и не кладбище, а площадка в парадном дворе перед входом в Троицкий собор. Именуют ее Коммунистической, потому что здесь покоятся многие партийные и комсомольские работники.

И все-таки первыми в монастырском дворе перед Троицким собором были похоронены совсем не коммунисты. В июле 1917 года в ходе вооруженных столкновений в Петрограде были убиты семь казаков и один солдат, выступавшие на стороне Временного правительства. Похороны погибших были обставлены весьма торжественно: отпевание в Исаакиевском соборе, которое возглавлял митрополит Вениамин, перезвон всех церквей города, а затем процессия в лавру.

Лев Троцкий так описывал события этого дня:

«Церемониал начинался с литургии в Исаакиевском соборе. Гробы выносились на руках Родзянко, Милюковым, князем Львовым и Керенским и с крестным ходом направлялись для погребения в Александро-Невскую лавру. По пути следования милиция отсутствовала, охрану порядка взяли на себя казаки: день похорон был днем их полного владычества над Петроградом».

При новой власти захоронение казаков было фактически уничтожено: его сровняли с землей. (Только в 2002 году на его месте снова установили трехметровый крест.)

А совсем рядом с могилой казаков возникла Коммунистическая площадка. Вначале здесь были погребены участники обороны Петрограда (1919 год), затем – жертвы Кронштадтского восстания 1921 года. Потом свой последний приют нашли здесь погибший агент угрозыска Иван Говорушкин, финские большевики Эйно Рахья и Юхо Аатукка…

Среди похороненных здесь – и Злата Лилина, жена некогда всесильного диктатора Петрограда Григория Зиновьева. Она ушла из жизни 47-летней, в 1929 году – от рака легких. И хотя Зиновьев в ту пору прочно пребывал в опале, похороны Лилиной были многолюдны, а участие в них принял Сергей Миронович Киров.

Появились на Коммунистической площадке и могилы просто известных горожан. Например, академика-языковеда Николая Марра, чьи научные воззрения были публично развенчаны И. В. Сталиным – к счастью, уже после смерти Марра. Или Леонтия Гинтера, бывшего главного инженера 3-й ГЭС города. Именно эта электростанция впервые в истории города подала в дома горячую воду по теплопроводу общего пользования (случилось это осенью 1924 года). Не случайно на надгробии Гинтера, ушедшего из жизни в 1932 году, были выбиты слова: «Пионеру теплофикации в СССР».

А еще на Коммунистической площадке похоронено несколько знаменитых врачей. Хирург и травматолог Герман Альбрехт, чьим именем называется сегодня петербургский НИИ протезирования. Инфекционист, глава Боткинской больницы Глеб Ивашенцов, в честь которого названа одна из выходящих к Старо-Невскому улиц. Прославленный хирург Иван Греков, чье имя известно не только в истории медицины, но в истории литературы – благодаря шуточному поздравительному стихотворению, написанному в его адрес Евгением Шварцем и Николаем Олейниковым:

Я пришел вчера в больницуС поврежденною рукой.Незнакомые мне лицаПокачали головой.Закрутили, завязалиРуку бедную мою.Положили в белом залеНа какую-то скамью.Вдруг профессор в залу входитС острым ножиком в руке,Локтевую кость находитЛучевой невдалеке.Плечевую удаляетИ, в руках ее вертя,Он берцовой заменяет,Улыбаясь и шутя.Молодец профессор Греков —Исцелитель человеков.Он умеет все исправить,Хирургии властелин.Честь имеем Вас поздравитьСо днем Ваших именин!Стихи эти были написаны за год до смерти хирурга; он ушел из жизни в 1934-м.

А неподалеку от Грекова нашел последний приют еще один знаменитый хирург, Сергей Федоров. И есть немалая ирония судьбы в том, что он в числе своих коллег оказался погребен на кладбище с названием Коммунистическая площадка. Потому что знаменитым медиком он стал еще до революции, числился лейб-хирургом Николая II и наблюдал за здоровьем больного гемофилией наследника Алексея.

Приходилось Сергею Петровичу выполнять и иные придворные поручения. Когда в начале 1915 года при катастрофе поезда была тяжело ранена и получила перелом бедра фрейлина Анна Вырубова, именно Федоров проводил ее медицинское обследование. Дало оно, среди прочих, один неожиданный результат: Вырубова оказалась девственницей. Учитывая слухи о близости фрейлины с Распутиным, этот факт стал настоящей придворной сенсацией…

Федоров вообще со всей серьезностью относился к феномену Распутина. Священник Шавельский, близкий ко двору, записал свой разговор с лейб-хирургом уже после убийства старца:

«Я, стоя рядом с проф. Федоровым, спрашиваю его:

– Что нового у вас в Царском? Как живут без „старца”? Чудес над гробом еще нет?

– Да вы не смейтесь! – серьезно заметил мне Федоров.

– Ужель начались чудеса? – опять с улыбкой спросил я.

– Напрасно смеетесь! В Москве, где я гостил на праздниках, так же вот смеялись по поводу предсказания Григория, что Алексей Николаевич заболеет в такой-то день после его смерти. Я говорил им: „Погодите смеяться, пусть пройдет указанный день!” Сам же я прервал данный мне отпуск, чтобы в этот день быть в Царском: мало ли что может случиться! Утром указанного „старцем” дня приезжаю в Царское и спешу прямо во дворец. Слава Богу, Наследник совершенно здоров! Придворные зубоскалы, знавшие причину моего приезда, начали вышучивать меня: „Поверил «старцу», а «старец»-то на этот раз промахнулся!” А я им говорю: „Обождите смеяться, иды пришли, но иды не прошли!” Уходя из дворца, я оставил номер своего телефона, чтобы в случае нужды сразу могли найти меня, а сам на целый день задержался в Царском. Вечером вдруг зовут меня: „Наследнику плохо!” Я бросился во Дворец… Ужас! Мальчик истекает кровью! Еле-еле удалось остановить кровотечение… Вот вам и „старец”…»

С 1915 года Федоров находился при царской ставке. В день отречения Николая II он разговаривал с императором, пытался отговорить его от этого шага. Николай был непреклонен…

Удивительно, что после революции Федоров не эмигрировал. И хотя он пережил арест в 1921 году (по делу «Петроградской боевой организации»), затем получил признание и у новых властей: стал заслуженным деятелем науки, удостоился ордена Ленина. И был погребен на Коммунистической площадке.

Что ж, хорошие врачи всегда в цене!

Отправление с Красной площади

Ну вот и пришло нам время покинуть лавру. Наше движение по Старо-Невскому начинается с полукруглой площади, отмеченной памятником Александру Невскому.

Это только кажется, что Красная площадь на свете существует одна – в Москве. В Ленинграде почти тридцать лет имелась своя Красная площадь. Так в 1923 году революционные власти назвали Александро-Невскую площадь перед лаврой. А в 1952-м, в новую политическую эпоху, вернули старое имя в чуть переиначенном виде – площадь Александра Невского.

А вот памятник князю появился на площади совсем недавно и вряд ли ее украсил. У скульптуры, по скромному мнению автора этих строк, одно достоинство – внушительные габариты. Что же до художественной выразительности и динамики, то с этим все плачевно. Кто не согласен, может мысленно сопоставить бронзового Александра, скажем, с Медным всадником…

Площадь Александра Невского. Фото 2004 г.

Но оставим скульптуру – нас сейчас больше интересует транспорт. Тот его вид, который и сегодня присутствует на площади Александра Невского.

Как утверждает один известный историк, в 1902 году состоялся первый в нашем городе пробный рейс троллейбуса, причем прошла машина от Александро-Невской лавры до Благовещенской площади. Все бы хорошо, только вот беда: уважаемый автор самым забавным образом спутал два факта городской истории!

Да, был троллейбус в 1902 году. Его изготовила петербургская фирма Петра Александровича Фрезе, а первую поездку он совершил весной того года. Однако весь его первый пробный «рейс» проходил во дворе фирмы Фрезе в Эртелевом переулке. На обычный грузовик, выпускавшийся этой фирмой, установили вместо бензинового двигателя электрический – и испытания начались! Причем оказались они вполне успешными: первый троллейбус не просто ездил, но и «легко уклонялся от прямого направления, давал задний ход и поворачивался».

А к лавре троллейбусы пошли куда позже. Этот вид транспорта вообще непросто приживался в нашей стране. Никита Хрущев не случайно вспоминал в своих мемуарах, какие были волнения вокруг первой в СССР троллейбусной линии в Москве.

«Когда троллейбусная линия была уже готова и надо было ее испытать, раздался вдруг телефонный звонок от Кагановича: „Не делать этого!” Я говорю: „Так ведь уже испытали”. – „Ну, и как?” – „Все хорошо”. Оказывается, Сталин усомнился, как бы вагон троллейбуса не перевернулся при испытаниях. Почему-то многие считали, что троллейбус обязательно должен перевернуться, например, на улице Горького – на спуске у здания Центрального телеграфа. И Сталин, боясь, что неудача может быть использована заграничной пропагандой, запретил испытания, но опоздал. Они прошли удачно, и троллейбус вошел в нашу жизнь. Тут же ему доложили, что все кончилось хорошо и что этот вид транспорта даже облагораживает город: он бесшумен, работает на электричестве и не загрязняет воздуха. Получился прогрессивный вид транспорта. Сталин одобрил это, и в 1934 г. первая троллейбусная линия начала работать».

В Ленинграде троллейбус появился два года спустя. Первая в нашем городе троллейбусная линия открылась в октябре 1936 года и проходила от Красной площади по проспекту 25-го Октября (он же Невский), улице Гоголя и бульвару Профсоюзов до площади Труда. Всего на маршрут вышли тогда четыре небольшие машины ярославского производства марки ЯТБ-1. И, несмотря на скромные свои размеры, перевезли они за день более 8 тысяч пассажиров.

Хотя первые ленинградские троллейбусы были не слишком совершенны технически, довольно долго они обходились без серьезных аварий. И только на исходе 1937 года случилось первое ЧП: в восемь часов вечера рейсовый троллейбус потерпел аварию у Фонтанки. Причиной было лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением, и «троллейбус опрокинулся на лед реки Фонтанки». Были жертвы.

Но ничто не могло уже остановить развитие нового вида транспорта в нашем городе…

Родившаяся под звон колоколов

Конец Старо-Невского был когда-то прочно отдан во власть церкви. По нечетной стороне – дома Александро-Невской лавры от самой лавры до Золотоношской улицы, по четной – богоугодные заведения и епархиальные ведомства и опять же дома лавры…

Вот и двухэтажное здание под номером 190, как мы уже знаем, было построено по проекту Ивана Старова для Александро-Невской лавры. Иван Егорович оформил выход Невского проспекта на лаврскую площадь двумя двухэтажными домами, которые приносили лавре доход: помещения в них сдавались внаем жильцам и торговцам.

30 августа 1846 года в доме, носящем ныне номер 190, случилось памятное событие, о котором и пойдет речь в этой главе. Что значил в старом Петербурге и в лавре день 30 августа, читатель тоже знает – со слов Анны Григорьевны Достоевской. Именно она и была главной героиней памятного события.

«Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная (комнат И), и окна выходили на (ныне) Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед Лаврою. Семья была большая… Жили дружно и по-старинному гостеприимно… Особенно много собиралось гостей 30 августа, так как при хорошей погоде окна были открыты и можно было с удобством посмотреть на шествие, а кстати, и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась, и все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей „события”, вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимою в таких случаях особою.

Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем, у ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в доме.

Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась, загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот Лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали сзывать остальных гостей, и были слышны восклицания: „Идет, идет, тронулся крестный ход”. И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь.

Торжественная процессия прошла, и гости стали собираться домой, но их удержало желание проститься с бабушкой, которая, как им сказали, прилегла отдохнуть. Около трех часов в залу, где были гости, вошел мой отец, ведя под руку старушку-мать. Остановившись среди комнаты, мой отец, несколько взволнованный происшедшим событием, торжественно провозгласил: „Дорогие наши родные и гости, поздравьте меня с великою радостью: Бог даровал мне дочь Анну”. Отец мой был чрезвычайно веселого характера, балагур, шутник, что называется, „душа общества”. Думая, что это известие – праздничная шутка, никто ей не поверил, и раздались восклицания: „Не может быть! Григорий Иванович шутит! Как же это возможно? Ведь Анна Николаевна все время была тут”, – и т. д. Тогда сама бабушка обратилась к гостям: „Нет, Гриша говорит правду: час тому назад появилась на свет моя внучка, Нюточка!”

Тут посыпались поздравления, а из дверей выступила девушка с налитыми бокалами шампанского. Все пили за здоровье новорожденной, ее родителей и бабушки. Дамы бросились поздравлять родильницу (в те времена не было докторских предосторожностей) и целовать „маленькую”, а мужчины, пользуясь отсутствием дам, прикончили припасенные бутылки шампанского, провозглашая тосты в честь новорожденной. Таким-то торжественным образом было встречено мое появление на свет божий, и, как все говорили, это было хорошим предзнаменованием насчет моей будущей судьбы».

Судьба Анны Григорьевны и впрямь выдалась нерядовой. И особое место в ее биографии заняла лавра.

«С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания: так, в единственной приходской церкви (ныне монастырской) Лавры, находящейся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования св. Александра Невского, в доме, принадлежащем Лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения».

Анна Григорьевна Достоевская скончалась летом 1918 года в Ялте. Время стояло на дворе революционное, отправить тело покойной в Петроград было нереально. Достоевскую похоронили в Ялте. Но полвека спустя, в 1968-м, последняя воля Анны Григорьевны была все же исполнена: прах ее перенесли в лавру и захоронили рядом с могилой мужа.

Obdiratio et oblupatio

Что такое петербургская Духовная консистория, знали до революции все горожане. Этот орган управления столичной епархией имел власть и над обычными мирянами: в его ведении были дела по бракам, разводам, богохульству.

Долгое время консистория помещалась на территории Александро-Невской лавры, а в середине XIX века переместилась на Старо-Невский – в специально построенный для нее дом № 178 (который с той поры не раз перестраивался).

Юрист Анатолий Федорович Кони иронично описывал нравы консистории, «где чинится расставшимися с соблазнами мира монахами своеобразное правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи „достоверных лжесвидетелей”, и проявляется начальственное усмотрение под руководством опытной канцелярии по отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма популярное в его среде якобы латинское изречение: „Consistorium protopoporum, diaconorum, diatchcorum, ponomarorum – que obdiratio et oblupatio est”…» Перевести эту шуточную латынь можно так: «Консисторские протопопы, дьяконы, дьячки, пономари – обдиратели и облупатели».

Насчет достоверных лжесвидетелей Кони иронизирует не зря. Дореволюционное законодательство допускало разводы лишь по четырем причинам: из-за доказанного прелюбодеяния супруга, из-за неспособности супруга к брачному сожитию (в том лишь случае, если неспособность имела место еще до брака), в случае если супруг был приговорен к уголовному наказанию с лишением всех прав и при «безвестном» отсутствии супруга в течение пяти лет. Нетрудно догадаться, что чаще всего причиной развода становилось прелюбодеяние.

И вот тут обманутые и жаждущие развода супруги сталкивались с серьезной проблемой. Дело в том, что Устав духовных консисторий имел на этот счет четкие указания: «Главными доказательствами преступления должны быть признаны: а) показания двух или трех очевидных свидетелей и б) прижитие детей вне законного супружества, доказанное метрическими актами и доводами о незаконной связи с посторонним лицом». Особо оговаривалось, что «прочие доказательства: письма, обнаруживающие преступную связь ответчика, показания свидетелей, не бывших очевидцами преступления, но знающих о том по достоверным сведениям или по слухам…», могут иметь силу лишь при наличии одного из двух главных доказательств.

О последствиях таких требований закона писал Николай Семенович Лесков: «Лжесвидетельство у приходящих в православные консистории наблюдателей акта совокупления супругов с несоответствующими лицами сделалось повсеместным и притом крайне бесцеремонным. Оно даже поставлено ныне на правильно организованную коммерческую ногу… Никто не может сказать, чтобы это было иначе, и всякий знает, что этому нельзя быть иначе, ибо никто не обращается с своими ласками к женщине так, чтобы другие видели его с нею „в самом акте”, но тем не менее все, кому нужно, обращаются к этой преступной комедии, закрепляемой страшною ложною клятвою именем всемогущего Бога».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов