Полная версия:

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи

Все эти события внесли заметный вклад в очередную активизацию исламофобских настроений имперских чиновников. Еще пристальнее, чем прежде, власти стали уделять внимание контролю за любыми иностранцами-мусульманами, пересекавшими границы империи. Так, например, в 1830‑е годы чиновники разных регионов и ведомств пытались выйти на след некоего шейха Мехмеда-эфенди102, который якобы из Бухары через Казахскую степь отправился в Османскую империю и там призывал турецкого султана освободить «все племена татар (под «татарами» здесь следует рассматривать разные тюркские народы: башкир, казахов, ногайцев и др. – П. Ш., П. С.), находящихся под игом России»103. Сложно судить о степени достоверности такой информации, которая поступала от не всегда надежных осведомителей. Так или иначе, слухи о деятельности этого загадочного шейха еще некоторое время будоражили сознание имперской администрации. Очевидно, осознав бесперспективность дальнейших следственных усилий, власти отправили это дело в архив.

Таким образом, ситуация с восприятием суфизма в Казахской степи была такой же противоречивой и непоследовательной, как и в других регионах Российской империи. Колониальные чиновники и этнографы не могли понять многие особенности религиозной культуры местного общества. Поэтому они, пытаясь скрыть свое невежество в отдельных вопросах, экстраполировали распространенные в империи стереотипы и фантазии о безумных дервишах, фанатичных ишанах и опасных «лжепророках» на сложный региональный контекст. Одновременно с этим имперские акторы сталкивались с новыми социальными группами (шаманы, баксы, дивана), религиозная идентичность и характер деятельности которых не были четко определены. Все это открывало широкий простор для конструирования новых домыслов и предрассудков – таких, как идеи о религиозном индифферентизме казахов, политеизме и, наконец, «поверхностной исламизации». Подобного рода представления, как мы увидим в ходе дальнейшего изложения, активно поддерживались местными колониальными посредниками, которые стремились использовать имперские институты для продвижения собственных реформаторских проектов и защиты интересов своих сообществ. В то же время отсутствие какой-то целостной или объективной системы знаний о религиозной культуре казахов серьезно ослабляло колониальное управление, обостряя конфликты между чиновниками и актуализируя необходимость мобилизации значительных ресурсов для организации следственных дел, подобных делу Мансурова.

Эмическая перспектива

Говоря, что представления о суфизме в имперском контексте зачастую основывались на стереотипах и фантазиях чиновников, романтических иллюзиях писателей и путешественников, научных сомнениях и политических предпочтениях востоковедов и этнографов, мы не стремимся бескомпромиссно противопоставлять знание и невежество – и тем самым дезориентировать читателя. Несмотря на информационную панику и политическую риторику вокруг деятельности шейхов, дервишей, мюридов, империя к середине XIX века накопила определенный багаж знаний о суфизме. Другое дело, что эти знания не были эффективно востребованы в ходе организации следственных мероприятий над суфийскими деятелями. К тому же сведения колониальных экспертов, характеризующие особенности религиозной доктрины, специфику определенных обрядов и практик, требовали постоянного обновления по той простой причине, что суфизм активно развивался и трансформировался с учетом особенностей регионального и социокультурного контекста. Взгляд на ситуацию через призму внутренней эмической перспективы позволит разобраться в специфике поведения и культурном мире людей, деятельность которых имела отношение к суфизму104. Именно поэтому разговор об имперском невежестве становится уместным и объективным, когда мы четко осозна́ем, что́ представлял собой суфизм в период вхождения Казахской степи и Средней Азии в состав Российской империи.

Пожалуй, ключевую роль в распространении различных стереотипов играло представление о том, что суфийских деятелей можно легко выявить (и определить степень исходящей от них угрозы) по их чудаковатому поведению и внешнему облику: крики, танцы, совершение чудес, колдовство, дервишская одежда и пр. В действительности такого рода критерии не всегда имели отношение к реальному положению вещей. Дервишское занятие могло носить временный характер105. К тому же в казахском обществе было много других социальных групп, которые отличались харизматическим поведением, но не имели какого-либо отношения к суфизму. Даже в конце XIX века более пристальное, чем прежде, внимание к особенностям совершения зикра не дает колониальной администрации эффективного инструмента определения суфийской аффилиации и понимания того, какое влияние тот или иной человек может иметь на окружающих106. Как показали исследователи, в конце XVIII – начале XIX века суфизм в Средней Азии вышел на новый уровень развития. Доктрина и организация орденов значительно усложнилась и трансформировалась. Многие шейхи могли одновременно иметь накшбандийскую, кубравийскую и яссавийскую сильсилю (духовная линия преемственности). Этот феномен, согласно Девину ДеУису, не был следствием какого-то внутреннего кризиса или деградации суфизма как такового. Он был обусловлен особенностями социокультурного контекста, в котором развивалась суфийская традиция. В этом отношении в XVIII и начале XIX века влияние определенных орденов на жизнь домохозяйств, родовых групп и подразделений было уже не таким, как прежде. Для того чтобы укрепить эти связи, отдельные шейхи стремились стать последователями сразу нескольких суфийских тарикатов. К тому же они могли опираться на широкий спектр религиозных практик, обеспечивая себе таким образом большую популярность и привлекая учеников и последователей из самых разных регионов107. На эти особенности редко обращали внимание имперские чиновники, продолжая практически на всем протяжении XIX века идентифицировать суфиев на основании однообразных и не подлежащих изменению критериев.

Говоря о стереотипных и весьма схематичных принципах, исходя из которых имперские деятели рассчитывали бороться с ишанами, дервишами, шейхами, мы в то же время должны отметить, что критике подвергался не столько суфизм, сколько его так называемые современные феномены. Восхищаясь толерантностью и подвижничеством суфийских аскетов ранней истории ислама, востоковеды и чиновники зачастую негодовали по поводу деградации «классического суфийского наследия», на смену которому, по их мнению, пришли разные «шарлатаны» и амбициозные религиозные деятели, одержимые идеями политической гегемонии и корыстными соображениями108. Такие утверждения, идеализировавшие историю суфизма, в действительности опирались на тенденциозные источники и ориенталистские тропы. Суфизм оказывал существенное влияние на политическую жизнь среднеазиатских государств не только в XIX веке, но и в доколониальный период. Многие ханы, султаны, эмиры были мюридами влиятельных шейхов, писавших назидательные трактаты и активно влиявших на принятие политических решений109.

Другой, не менее важный момент заключался в том, что чиновники редко стремились к всестороннему пониманию казахской религиозной культуры. Многие из них полагали, что кочевники являются «поверхностными мусульманами» – не ходят в мечеть, не читают Коран, имеют мало собственных мулл, сохраняют приверженность языческим верованиям и т. д. Согласно такому взгляду, ислам вообще и суфизм в частности распространялись, как правило, благодаря деятельности татарских и среднеазиатских мусульманских миссионеров110. Это заблуждение, которое затем прочно укоренилось и в советской этнографической и исторической литературе, попытались развеять некоторые современные востоковеды. Они достаточно убедительно показали, что разные регионы Казахской степи были частью глобального исламского интеллектуального обмена111. В то же время суфизм у казахов имел определенную специфику развития. Согласно исследованию Брюса Привратски, он представлял (и представляет) собой не столько ярко выраженный культ святых, суфийских орденов и братств, сколько «персональное откровение», которое антрополог называет «личным откровением» («āyan complex») – обычная форма представлений и провидений в казахском социуме. Так как подобного рода религиозность тесно связана с широким кругом повседневных потребностей, она имеет отношение не только к суфизму. Например, зийярат следует понимать шире, чем просто паломничество к захоронениям святых (аулия), шейхов или само обозначение этих мест. Он может рассматриваться и в качестве обычного праздничного визита к мечетям и семейным захоронениям112.

Обращая внимание на особенности казахских традиций и культурного развития, мы не стремимся утверждать, что кочевая культура представляла собой замкнутое пространство, которое ориентировалось на специфический круг собственных потребностей, игнорируя при этом события, происходящие вокруг. Несмотря на то что Российская империя нагнетала информационную панику вокруг разных представителей суфизма, колониализм не был тотальным репрессивным механизмом, лишавшим местные общества инициативы и свободы выбора. Как это ни парадоксально, но именно в период активных кампаний по борьбе с разными «лжепророками» и «лжеучениями» на территории Казахской степи распространяют свое влияние новые ветви ордена Накшбандийя-Халидийя113 и Муджаддидийя-Хусаинийя. Особой популярностью при этом пользовались не только среднеазиатские ишаны, проживавшие в регионах, которые только в 1860–1870‑е годы вошли в состав империи, но и такие деятели, как Зайнулла Расулев из Троицка (Оренбургская губерния), семья Тукаевых из деревни Стерлибашево (Оренбургская губерния)114 и др. Подобного рода обстоятельства свидетельствуют о том, что власти не могли эффективно контролировать деятельность мусульман115, многие стороны жизни которых не были институционализированы. Сами же мусульмане активно использовали изъяны бюрократической системы и свою осведомленность в системе колониальных знаний (русский язык, законы, умение составлять петиции и другие документы) для продвижения собственных интересов116.

Не менее существенную роль в распространении суфизма сыграли другие процессы. В начале XIX века в Российской империи значительное развитие получает книгопечатание на восточных языках, сопровождаемое ростом инфраструктуры117. Это усиливает циркуляцию суфийского знания118, потому что наряду с учебниками, правовыми сборниками, календарями издавались разнообразные сочинения, поэтические сборники и богословские трактаты мусульманских мистиков119. Развитие системы транспортной коммуникации позволяет мусульманам упрочивать свои связи с единоверцами в разных регионах империи и за ее пределами. В Казахской степи также происходят значительные изменения. Одно из них – это расцвет поэтического творчества. Согласно мнению некоторых исследователей, в XIX веке появляется литературное течение «Зар заман» («лихолетье», «скорбные времена»), в основе деятельности которого лежало негативное восприятие колониальной политики120. Воспевая кочевой образ жизни и критикуя процессы модернизации и русификации, поэты (акыны) не хотели мириться с действительностью. Они уповали на милость Аллаха и предрекали Конец света, надеясь на Высшую справедливость в загробном мире. Именно поэтому, отмечает Н. Нуртазина, такая поэзия была проникнута мистическими тонами121. Если суфийские мотивы, выраженные в поэзии, должны были усилить антиколониальную риторику, тогда почему акыны «Зар заман» подвергали жесткой критике некоторых ишанов за их невежество, расточительство и другие пороки – то есть развивали тот дискурс, который получил широкое распространение не только среди имперских чиновников, но и исламских реформаторов конца XIX – начала ХX века?122 Мы склоняемся здесь к мнению, что поэтов, причисленных в советское время к «Зар заман»123, сложно объединить в какую-то единую литературную традицию. Они не только жили в разные периоды, но и скорее всего развивали разные казахские интеллектуальные традиции, некоторые из которых возникли в доколониальное время. Обратим внимание на творчество Дулата Бабатайулы (1802–1874). В его стихотворении «Ишану» («Ишанға»), написанном в 1860‑е годы, есть такие строки:

Ишан объезжает народ и спрашивает: Вы собрали баранов? Ишан такой же лжец, как и ты 124.Образ ишана в этом произведении скорее собирательный, чем конкретный. Назидательный характер стихотворения ориентирован не на критику суфизма как такового, а на переосмысление значимости для рода и домохозяйства определенных традиций и людей, тесным образом связанных с ними. Если обратиться к творчеству других поэтов, также отнесенных исследователями к течению «Зар заман», то мы найдем не только пессимизм и жизнеотрицание с апелляцией к мистическим сюжетам, но и стремление к духовно-нравственному совершенствованию, а также веру в лучшее будущее благодаря поддержке святых125. Эти святые рассматриваются в качестве предков, покровителей определенной семьи, рода. Таким образом, в период вхождения Казахской степи в состав Российской империи местная литературно-поэтическая традиция активно развивалась, не ограничиваясь набором каких-то узких тем, связанных с реакцией на вызовы колониализма. Именно поэтому критика «плохих» ишанов и «продажных» мулл – это не дискурс, заимствованный у мусульманских реформаторов или творчески переработанная риторика имперских чиновников, а переосмысление внутренних проблем благодаря преемственности собственных культурных традиций.

Как видим, в конце XVIII – ХIX веке в Российской империи в целом и в Средней Азии в частности происходили активные изменения, затронувшие многие стороны духовной, социальной и общественно-политической жизни мусульман. Суфизм, его религиозные доктрины, социальные практики развивались и трансформировались с учетом особенностей того или иного социокультурного контекста. Имперские чиновники и некоторые востоковеды, этнографы, тем не менее, не прилагали значительных усилий для того, чтобы разобраться в этих особенностях: они продолжали конструировать образы опасных и властолюбивых ишанов, дервишей, мюридов с помощью однообразных и стереотипных критериев. Несмотря на то что информационная паника и политический ажиотаж вокруг суфизма никуда не исчезали, мы констатируем факт распространения и укрепления влияния многих ишанов и орденов в разных регионах империи, включая и Казахскую степь. Такого рода обстоятельства в первую очередь были связаны с отсутствием эффективного контроля за жизнью мусульман со стороны государства. В то же время сами мусульманские подданные не были пассивными наблюдателями за тем, что происходит вокруг них. Они активно использовали разные ресурсы – несбалансированность системы имперского управления, знание законов, русского языка и др. – для сохранения собственных традиций и реализации своих идей, направленных на благоустройство местных сообществ.

***Рассуждая о заблуждениях и трудностях, встречавшихся на пути чиновников в ходе их знакомства с миром суфизма, мы прежде всего обращаем внимание читателя на то, что, хотя знание и являлось важным ресурсом для управления империей, подходы к его использованию не были последовательными и осмысленными. Хотя Российская империя имела в своем распоряжении опытных и профессиональных экспертов (востоковедов, переводчиков, этнографов), их потенциал не всегда был востребован. Такое положение вещей прежде всего было связано с самим характером колониального управления. Высокопоставленные чиновники, как правило, больше ориентировались на особенности текущей конъюнктуры, провоцировавшей рост информационной паники, чем на сомнения и предостережения опытных экспертов. Именно поэтому призрак мюридизма продолжал будоражить сознание имперской администрации после завершения Кавказской войны в 1864 году. Образ воинственного и непокорного имама Шамиля заставлял искать отголоски мюридизма в условиях новых региональных контекстов – в Средней Азии и Волго-Уральском регионе. В этом отношении опыт Российской империи, конечно, не был уникальным. Стереотипы и фантазии, возникавшие вокруг образов дервишей, ишанов, шейхов, мюридов, были широко распространены во многих европейских колониальных империях. В то же время сами чиновники постепенно стали осознавать, что клише и категории, посредством которых они смотрят на суфизм, не являются эффективными инструментами для управления разными регионами, населенными мусульманами. Решить такого рода проблему власти пытались разными способами. Один из них – это выработка новых, более специфических критериев для идентификации определенных религиозных групп: например, попытки понять специфику суфийского зикра. Этот, казалось бы, рациональный подход все же не разрешил сомнений колониальной администрации. Опираясь, как правило, на издания, освещавшие средневековые доктринальные и культовые положения суфизма, чиновники часто игнорировали то простое обстоятельство, что суфизм активно развивался и адаптировался к новым социокультурным условиям. Обращая внимание главным образом на внешнюю сторону, а не на специфику внутренней эволюции, колониальные деятели увлекались умозрительными сравнениями, считая, что мусульманский мистицизм переживает период кризиса и упадка. Реальная картина отличалась от таких представлений: доктрина и организация суфийских орденов вышли на новый уровень развития. Благодаря таким изменениям даже в условиях репрессивной политики Российского государства многие суфийские ишаны и шейхи из Волго-Уральского региона и Средней Азии приобрели огромное число последователей в различных регионах империи – Казахская степь здесь не была исключением.

Глава 2

Информационная паника и рождение нового «колониального монстра»

Истоки дела Мансурова: политический контекст, местные акторы и административная инерция

Знакомство с материалами дела Мансурова – обширными и противоречивыми – может сформировать ошибочное представление о том, что имперские власти только в середине XIX века обратили свое пристальное внимание на суфизм в Казахской степи, связав деятельность ишанов, шейхов, мюридов с разными политическими угрозами, актуальными для этого времени. Однако, как уже убедился читатель, в опыте Российской империи – как, впрочем, и других колониальных держав – не существовало ни последовательности в восприятии суфизма, ни реализуемой в соответствии с этим представлением определенной политики по отношению к нему. Уже в XVIII – начале XIX века на Северном Кавказе, в Волго-Уральском регионе и Казахской степи широкую популярность приобрела политическая риторика о «лжепророках», «лжесвятых», «лжеучениях» и пр. Эти образы и понятия были продуктом невежества чиновников, связанным не столько с отсутствием специальных знаний о суфизме, сколько с определенными практиками игнорирования существовавшего опыта и фрагментарного использования данных имперского архива.

Дело Мансурова, как и многие другие истории, связанные с политизацией суфизма, было типичным проявлением информационной паники, тон которой задавали административная инерция и неупорядоченный поток разных сведений, на обработку которых требовалось неопределенное время и компетентные специалисты. Поэтому очень часто сложные геополитические и политические проблемы рассматривались через призму банальных и стереотипных суждений. В этом отношении на возникновение дела Мансурова оказало влияние несколько факторов. С одной стороны, это исламофобия чиновников, которая в той или иной степени проявлялась на всем протяжении имперского управления, с другой стороны – завоевательная политика правительства. В 1840–1850‑е годы Российская империя активизирует усилия по продвижению вглубь Средней Азии и включает в свой состав ряд новых территорий. Одним из направлений этой политики был Заилийский край (с 1867 года входил в Семиреченскую область Российской империи)126. Несмотря на то что часть казахских родов, кочевавших в Семиречье (историко-географический район, охватывающий юго-восточную часть современного Казахстана и Северный Кыргызстан), приняла российское подданство еще в первой четверти XIX века, в этом регионе не было политической стабильности. Главной причиной такого положения вещей было ярко выраженное противостояние между Российской империей и Кокандским ханством. Ситуация усугублялась тем, что кочевавшие в этом районе казахи могли использовать военные силы России и Коканда в качестве ресурса для борьбы за власть в своих сообществах127. На фоне существовавших противоречий большие опасения вызывала мобильность мусульман: кочевых казахов, мулл, паломников, которые перемещались по огромной территории, входившей в сферу влияния разных государств и этнических общностей. Власти подозревали, что такие деятели могут спровоцировать какие-то антиколониальные протесты и даже объединить общество на основе исламских призывов. Угрозы возникновения новых антиколониальных выступлений, подобных восстанию Кенесары Касымова (в 1837–1847 годах), распространившемуся на территорию всех трех казахских жузов, вызывали потенциальное беспокойство администрации128.

Политическая напряженность и нестабильность, охватившие обширные регионы – от нижнего и среднего течения Сырдарьи до Семиречья, требовали определенных стратегических действий или, по крайней мере, создания видимости того, что империя контролирует ситуацию. Так, сначала сибирская администрация129, а затем и оренбургская130 принимают решение выдворять из Казахской степи всех подозрительных лиц мусульманского вероисповедания. В особенности эти распоряжения распространялись на мулл и мугаллимов (учителей), которые не являлись российскими подданными. Однако репрессивные акции даже на фоне проблем, представлявших исключительную политическую значимость, не могли носить абсолютного характера. Политику по отношению к мусульманам было очень сложно сбалансировать, и она скорее производила впечатление избирательных действий, а не комплекса мер, реализуемых последовательно и принципиально. Создавая представление о потенциальной опасности определенных религиозных групп131, чиновники вместе с этим должны были учитывать и другие интересы государства – в том числе развитие торговых отношений со Средней Азией. И это при том, что некоторые из купцов могли быть крупными мусульманскими учеными, миссионерами, членами суфийских орденов132. Неопределенность колониальной трансформации, открывавшая широкий круг возможностей для реализации стратегий и интересов разных акторов (как мусульман, так и имперских чиновников), проявлялась и в другом. Российская империя понимала, что лояльность и доверие со стороны казахской управленческой элиты могут быть важным ресурсом для проведения новых реформ в степи и осуществления политики русификации. Поэтому власти часто игнорировали то обстоятельство, что среди казахских султанов и волостных правителей находятся в качестве писарей и учителей беглые татары133, среднеазиатские муллы, ишаны и другие категории134, представляемые в официальных отчетах потенциально опасными политическими элементами.

Обращая внимание на разного рода противоречия, наблюдавшиеся в ходе реализации колониальной политики, мы вместе с этим не хотим сказать, что сомнения, отсутствие достаточных знаний или необходимость идти на компромиссы вели к ослаблению имперского управления. Известно, что многие территории Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и Средней Азии были освоены и завоеваны Московским государством и Российской империей без наличия специальных знаний (например, точных карт)135. К тому же казачество и другие военные контингенты империи в силу разных причин игнорировали массив полезной этнографической, географической, экономической и прочей информации, отложившейся в архивах136. При этом руководить завоевательными кампаниями могли люди, не обладавшие особыми талантами и способностями, но имевшие определенные амбиции, политическую волю и харизму137. Г. Х. Гасфорт, занявший должность генерал-губернатора Западной Сибири в 1851 году, не был исключением. Несмотря на продолжительную службу и почтенный возраст (к этому времени ему исполнилось 57) и солидный опыт (участвовал в Отечественной войне 1812 года, сыграл важную роль в вытеснении имама Шамиля из Кабарды в 1846 году, был одним из руководителей Венгерских походов 1848–1849 годов)138, он не был лишен честолюбия, сочетавшегося с самыми разнообразными фантазиями139. Однако такого рода поведение, присущее и другим чиновникам, мечтавшим внести новые веяния в ход местных дел и исправить казавшиеся им очевидными ошибки предшественников140, все же имело определенные ограничения и нередко уступало место здравому прагматизму. Подвергая критике некоторые административные погрешности, допущенные Гасфортом, современники вместе с этим подчеркивали его заслуги в деле упрочения русского влияния в Заилийском крае и отмечали умение находить общий язык с представителями казахских родовых подразделений141.

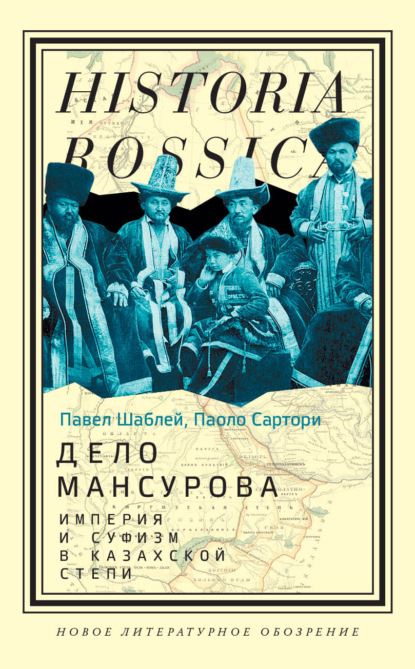

Г. Х. Гасфорт. Источник: Казимирчик А. Положение хуже губернаторского // Arkona. 16.01.2017. https://arkona.kz/polozhenie-xuzhe-gubernatorskogo/