Полная версия:

Гунны, Русские, народ, пришедший из Сибири. Аттила, каган гуннов из рода Вельсунгов. Север как прародина

Люди Абашевской культуры преимущественно занимаются скотоводческим хозяйством с подчиненным значением земледелия. В составе стада преобладал крупный рогатый скот при значительной роли мелкого рогатого скота. Последнее особенно свойственно для раннего этапа развития этого населения и для тех групп абашевцев, которые продолжали сохранять известную подвижность и в более позднее время. Отдельные группы в позднеабашевское время обнаруживают тенденцию к развитию оседлого скотоводческо-земледельческого хозяйства (появление значительных долговременных поселков, наличие костей свиньи на этих поселениях, увеличение числа свидетельств занятия земледелием и т. д.) – особенно показательна целая группа позднеабашевских поселков в нижнем течении р. Воронеж. В составе стада этого населения есть и лошади. В более северных же районах, на территории современного Марийско-Чувашского Поволжья, абашевское население было более подвижным и, очевидно, в большей степени занималось пастушеским скотоводством. Но надо сказать, что в этом регоне, да и сейчас, люди всегда занимались преимущественно молочным скотоводством, что не делало их кочевниками. В современной Финляндии, сельское хозяйство так же преимущественно занято молочным скотоводством, что не делает их кочевниками. Уровень развития скотоводства обусловил широкие возможности для использования абашевцами скота в транспортных и военных целях. Последнее в свою очередь не только способствовало распространению их на значительные территории, но и явилось одним из условий складывания огромной культурно-исторической общности. Здесь надо понимать специфику разведения коров и их нужды-обилие воды и травы, и кроме того, корова обожает сидеть в воде летом, спасаясь оот оводов. Именно у абашевцев, особенно на позднем этапе их развития, получили распространение дисковидные псалии с шипами, наиболее впечатляющими являются два сделанных из слоновой кости орнаментированных псалия из основного погребения кургана 2 Старо-Юрьевского могильника в Верхнем Подонье. Находки такого рода псалиев фиксируют первое появление в евразийской степи и лесостепи колесничного транспорта (Пряхин, 1972, с. 238; 1976 а, с. 124; Чередниченко, 1976, с.147 – 148; Смирнов, Кузьмина, 1977, с. 42 – 45,) Сам же факт использования дисковидных псалий в упряжи колесниц нашел неоспоримое подтверждение при раскопках Синташтинского могильника в Зауралье, в погребениях которого удалось проследить и сами остатки такого рода колесниц (Генинг, 1977, с. 59, 66).

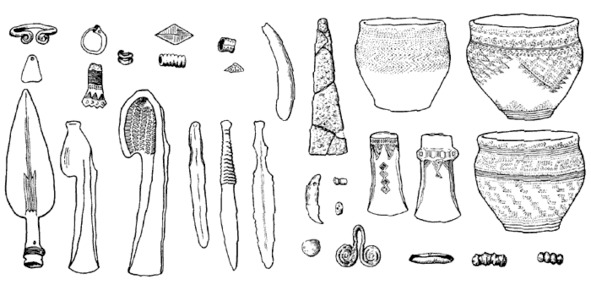

Это население первым в достаточно масштабном объеме начало освоение уральских месторождений меди, особенно зауральских месторождений меди Таш-Казган и Никольское с использованием медистых песчаников Приуралья, как, впрочем, и Поволжья (Сальников, 1962; Черных, 1964; 1970, с. 27 – 28, 108—111 и др.). Абашевские мастера выработали свою форму орудий труда, предметов вооружения и украшений. У абашевцев известны имевшие разное функциональное назначение пластинчатые орудия труда (ножи, серпы, скобели), свои типы вислообушных топоров: камский, по Б. Г. Тихонову (Тихонов, 1960, с. 59—62), узковислообушный, по Е. Н. Черных (Черных, 1970, с. 58, рис. 50), абашевский, по С. А. Кореневскому (Кореневский, 1973, с. 44—47, рис. 4), плоских топоров-тесел, по Б. Г. Тихонову (Тихонов, 1960, с. 66), тип удлиненных топоров-тесел с расширенной пяткой, по Е. Н. Черных (Черных, 1970, с. 62), кованых наконечников копий с разомкнутой втулкой, несколько разновидностей ножей и кинжалов и т. д. Абашевские мастера изготовляли лепестковидные бляшки-розетки, браслеты, имеющие несомкнутые, часто приостренные концы, маленькие желобчатые подвески и т. д. Для абашевцев характерно богатое украшение одежды, особенно головного убора, мелкими нашивными полукруглыми бляшками, проволочными пронизками и другими украшениями.

Сами масштабы развития абашевской металлургии определяются и находками серий абашевского металла, рассматриваемых в литературе под понятием «клады», которые территориально тяготеют к месторождениям на Урале и в Зауралье (Красноярский, Верхне-Кизыльский, у Долгой Горы и др.). Находки их не переходят на правый берег Волги. Причем некоторые из «кладов» вряд ли оставлены непосредственно абашевским населением. Отдельные из них (Галичский, Коршуновский, Морозовский) могут свидетельствовать не столько о прямом расселении абашевцев в лесных районах Поволжья, сколько о распространении абашевского металла на более северные территории. Это население сооружало вначале большие по площади двухкамерные или многокамерные, имеющие двухскатную кровлю, слабо углубленные в материк жилища, а затем большие по площади, также слабо углубленные в материк, но уже однокамерные постройки с примыкающей тамбурной частью.

Для абашевского населения характерен подкурганный обряд захоронения с возведением уплощенных насыпей. Отмечается наличие интервала между временем совершения захоронения и возведением насыпи. Особенностью погребального обряда этого населения было возведение кольцевых (реже прямоугольных) внемогильных сооружений, ограничивающих значительную площадь вокруг одной или нескольких могил. Иногда отмечается наличие самостоятельных прямоугольных столбовых конструкций вокруг отдельных захоронений. Для погребального обряда абашевского населения характерен в разной степени проявляющийся культ огня (сожжение наземных конструкций, ссыпание горящего угля в могилу и т. п.) и жертвоприношения животных (положение частей или шкуры с головой и ногами). Могильные ямы чаще всего вытянуто-прямоугольные, иногда имеют деревянное или каменное оформление. Умершие клались на спину с вытянутыми или приподнятыми ногами. Чаще встречается восточная и юго-восточная ориентировка умерших. Отмечено наличие расчлененных, частичных, т. е. повторных захоронений. Наконец, полное отсутствие костяков в ряде могильных ям свидетельствует о кенотафах, что подтверждает наличие у абашевцев каких-то сложных, пока непонятных погребальных традиций, что сближает их так же с эллинской традицией. Обычны одиночные захоронения. Но в окраинных районах, особенно в зонах контактов с инокультурными племенами, нередки коллективные погребения типа братских могил: Пепкинский и Старо-Ардатовский курганы в Среднем Поволжье, I Юкалекулевский курган в Башкирии. Для курганов наиболее характерны не свойственные другим абашевским культурам каменные внемогильные конструкции. Только здесь камень довольно широко применялся и в оформлении могильных ям. В ряде случаев отмечаются мощные костры, горевшие над могильными ямами уже после совершения захоронения. Чаще, чем на других территориях, фиксируется наличие частичных и повторных захоронений. Умершие клались на спину вытянуто или с приподнятыми ногами. Устойчивости в ориентировке умерших нет.

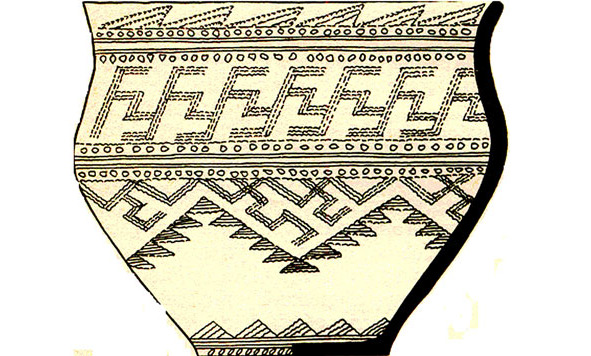

Среди форм керамики более всего колоколовидных чаш и меньше колоколовидных горшков. Колоколовидные сосуды здесь чаще имеют значительно меньшую высоту венчика. На сосудах появляются изображения меандра и свастики. Посуда так же черненая или молоченая, традиционная для индоевропейцев.

Сосуд из ГИМ, Абашевская культура. Меандр.

Височные дольчатые кольца

Отличия проявляются даже в маленьких острореберных сосудиках – особенно показательно наличие прямого падения в районе шейки с внутренней стороны. В украшении сосудов намного чаще отмечается меандровый и лопастной узоры, традиция украшения их нижней части прочерченной вертикальной елочкой и т. д. На уральской территории распространены округлые в сечении браслеты с несомкнутыми притупленными концами, металлические накладки, пластинчатые бляшки. Браслеты спиралевидные, и так же со времен катакомбной культуры употребляются височные дольчатые кольца.

Только здесь известны многовитковые маленькие желобчатые подвески и металлические бусы. Значителен набор металлических орудий труда и предметов вооружения. Намечающимся решением вопроса о происхождении и дальнейшей судьбе абашевского населения обусловлен и подход к выяснению этноса этого населения. Отрицание генетической связи с абашевцами предшествующих по времени культур лесного Поволжья, как и отсутствие прямого наследования абашевских черт финно-угорскими культурами раннего железного века Поволжья, является серьезным аргументом в пользу отрицания и финно-угорского этноса абашевцев. В то же время определение их этноса как индоиранского становится все более очевидным (впервые такая точка зрения была высказана А. X. Халиковым). Данная трактовка этноса абашевцев получает дополнительную аргументацию в связи с новыми доводами в пользу того, что абашевцы своими историческими корнями, развитием да и дальнейшей судьбой связаны с миром массивов населения древнеямной, срубной и алакульской культурно -исторических общностей, которые сейчас все более определенно рассматривают в прямой связи с проблемой ранней истории индоевропейцев, а затем и их группой индоиранских ответвлений.

Андроновская культура

Андро́новская культу́ра (культу́рно-истори́ческая о́бщность) – общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в XVII – IX веках до н. э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал, а так же Северо-западный Китай, провинция Ганьсу (статья Бехтер А. В., Хаврин С. В. Степные бронзы из провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и проблемы восточной линии синхронизации). В Китае, очевидно, люди андроновской культуры основали государство Шан-Инь, здесь крайне интересны пралели в изготовлении бронзовых котлов шан-инь и более поздних сармат и гуннов. Еще одна интересная находка сейминско-турбинского времени это нож-скобель, у которого рукоять параллельна лезвию, то есть лезвие боковым краем вставлено в костяную рукоять. Нож обнаружен на памятнике Вэйцзятай, уезд Линься провинции Ганьсу (Тян Южан, 1983, с. 76, Debaine-Francfort 1995, fig. 49.8) Название же всей культуры происходит от деревни Андроново около города Ачинска, где в августе 1914 года А. Я. Тугариновым были обнаружены первые захоронения.

Формирование и сложение андроновской культурно-исторической общности происходили в течение нескольких столетий, начиная с рубежа III – II тысячелетия до н. э. Андроновская культура как единая общность оформилась на территории Казахстана к XVI – XV вв. до н. э.

Керамика андроновской культуры

Внутри этого единства формируются алакульская и федоровская культуры. Алакульская распространилась в Центральном и 3ападном Казахстане, а федоровская – на территории Восточного Казахстана. В Центральном Казахстане и в Семиречье признаки обеих культур встречаются одновременно. В дальнейшем племена с территории Казахстана мигрировали на восток и на юг, вплоть до Ирана. М. П. Грязнов выделил по материалам исследованных им могильников в бассейне р. Урал западный вариант андроновской культуры которую датировал XIV – XI вв. до н. э. Андроновская культура была выделена советским археологом С. А. Теплоуховым в 1927 году. Исследования также проводились археологом К. В. Сальниковым, который в 1948 году предложил первую классификацию памятников андроновской культуры. Он выделял три хронологических этапа: фёдоровский, алакульский и замараевский.

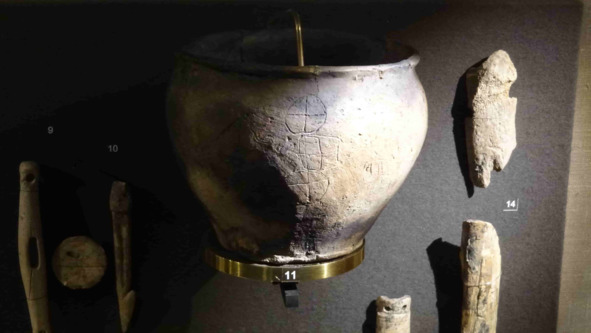

Сейминско-турбинская культура, ГИМ

В настоящее время в составе андроновской культуры выделяется по меньшей мере четыре родственных культуры:

Синташта-Петровка-Аркаим (Южный Урал, северный Казахстан, 2200—1600 до н. э.,

– Это укрепление Синташта в Челябинской области, датируемое 1800 до н. э.,

– Поселение Аркаим, также в Челябинской области, датируемое 1700 до н. э.;

– Алакуль (2100—1400 до н. э.), в районе между реками Амударья и Сырдарья, пустыня Кызылкум;

– Алексеевка (1300—1100 до н. э.) в восточном Казахстане, влияние Намазга-Тепе VI в Туркмении

– Ингальская долина на юге Тюменской области, в которой последовательно сменяют друг друга памятники алакульской, фёдоровской и саргатской культур

– Фёдорово (1500—1300 до н. э.) в Южной Сибири (впервые встречается кремация и культ огня);

– Бешкентский район – Вахш (Таджикистан), 1000—800 до н. э. Распространение андроновской культуры происходило неравномерно. На западе она доходила до района Урала и Волги, где контактировала со срубной культурой. На востоке андроновская культура распространилась до Минусинской котловины, частично включив в себя территорию ранней афанасьевской культуры. На юге отдельные материальные памятники обнаружены в районе горных систем Копетдага (Туркмения), Памира (Таджикистан) и Тянь-Шаня (Киргизия), в область расселения дравидоязычных племён. Рассматривая проблемы истории андроновского культурного единства по металлическим изделиям, Н. А. Аванесова предложила следующую периодизационную схему: 1) предалакульский этап (XVII – XVI вв. до н.э.); 2) андроновская культура (XVI – XII вв. до н.э.);

– алакульский этап (XV – XIV вв. до н.э.);

– кожумбердинский этап (XIV в. до н.э.);

– фёдоровский этап (XIV – XIII вв. до н.э.);

– замараево-бегазинская культура (XII – IX вв. до н. э.) (1979, с. 20—21).

В конце 70-х гг. А. Х. Маргулан, не меняя последовательности генетической преемственности в развитии племён Центрального Казахстана, предложил новые хронологические рамки этапов, удлинив нуринский этап (синхронный фёдоровскому) от конца III до начала II тыс. до н. э., почти на 5 столетий; атасуский (синхронный алакульскому) до XVIII в. до н. э., т.е. на 4 столетия, и переходный период к поздней бронзе до XIII в. до н. э., т.е. на одно столетие, оставив прежней датировку бегазы-дандыбаевской культуры – X—VIII вв. до н. э.

Северная граница распространения андроновской культуры совпадает с границей тайги. В бассейне Волги ощущается заметное влияние срубной культуры. Керамика типа Фёдорово обнаружена в районе Волгограда. Вопросы хронологии и культурной принадлежности памятников поздней бронзы Северного Казахстана разрабатывала С. Я. Зданович, выделившая саргаринскую культуру заключительного этапа бронзового века, датировав её Х -VIII или даже IX – VIII вв. до н. э.

Синташта, браслет с волютой.

В сибирских степях сложился единый для всех андроновцев хозяйственно-культурный тип пастухов-скотоводов и земледельцев, Андроновцы жили оседло в долговременных полуземлянках. Их поселки располагались в долинах рек, богатых пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В стаде преобладали крупный рогатый скот, овцы, лошади. Андроновцы стали первыми в азиатских степях наездниками. Скот большую часть года содержался на пастбищах под наблюдением пастухов, а зимой – в специальных загонах. Злаки возделывались на легких для обработки пойменных землях. Почва обрабатывалась вручную каменными и бронзовыми мотыгами. Охота и рыболовство большого значения в хозяйственной жизни не имели. Жили бедно, селились большими семьями в землянках, расположенных довольно далеко друг от друга; иногда создавали поселения, но хаотичные, стихийные, не имеющие чёткого плана. Селища в виде 10 – 20 крупных жилищ.

Колесница на черненом сосуде, ГИМ

Жилища представляли собой полуземлянки и наземные бревенчатые хижины. Некоторые поселения (например, поселения в районе Петровки и Боголюбово) окружались рвами и валами, земля для которых бралась при отрывке рва. По верху валов сооружался деревянный частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву, а в валу устроены ворота для проезда колесниц.

Андроновцы были племенами металлургов. Они обладали медными и оловянными рудниками и поставляли металл далеко на запад. Их литейщики обеспечивали широкое производство орудий труда (серпов, топоров, кельтов) и оружия (кинжалов, втульчатых наконечников, копий с листовидным пером), в том числе и за пределы андроновского ареала. Разрабатывались месторождения медной руды в Казахстане, а также Алтайских горах. Погребения производились в ямах с каменными насыпями, иногда окружались оградами из каменных плит. Встречаются захоронения с использованием деревянной облицовки. Умерших укладывали в скорченном положении, кисти рук укладывались перед лицом. В погребениях находят кремнёвые наконечники стрел, бронзовые орудия и оружие, украшения, керамику. Покойника иногда сжигали. Сосуды с плоским дном украшались в верхней части и у самого дна оттисками тонкого гребенчатого штампа или резными линиями, часто в виде разнообразных геометрических фигур – меандров, треугольников, крестов, свастики и меандра. Из украшений опять-таки спиралевидные браслеты, височные дольчатые кольца, браслеты разомкнутые с волютой, рисунок внизу.

Оружие, украшения

Лошадь являлась употребительным и важным персонажем среди украшений, характерных для бронзовых боевых ножей. Коренастая лошадка с густой гривой, крупной головой и чутко настороженными ушами застыла на навершии кривого ножа. Невысокий человек крепко ухватился за поводья и скользит на широко расставленных лыжах. Эта, ставшая уже знаменитой, скульптурная группа из могильника Ростовка указывает на один из древнейших способов передвижения человека на буксире вслед за быстро скачущим животным.

Статуэтка, человек едет за лошадью на лыжах

Генетические исследования останков андроновцев показали наличие у представителей культуры Y-хромосомной гаплогруппы R1a1, R1b M73, Q1a и Y-хромосомной гаплогруппы С (prd M48) и митохондриальных гаплогрупп U, Z, T, H, K и HV. В одном исследовании 2015 года были обнаружены Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1b2a2-Z2124 и митохондриальные гаплогруппы U2], в другом исследовании 2015 года у представителя фёдоровской культуры (Тартас-1) была обнаружена митохондриальная гаплогруппа A10*. Наиболее близкими к андроновцам оказались представители европейской культуры шнуровой керамики и синташтинской культуры, а также современные индийские популяции, согласно исследованию Keyser C. et al. «Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people».

Как же называли себя все эти народы? Рискну предположить, что гуннами или ганами, и это подтверждается мифом о Ганнимеде Малой Азии, царем Гунеем из Фессалии, а так же названиями курганов в России и Германии, и в России это дословно означает «КУР-ГАН» -«владение Ганов», кур- владение, тосюда курень у казаков, и название города Курск. И в Германии так же такие «Hünegrab» – «могила хуна (великана)» и «Hünebett» – «постель хуна (великана)». В голландском также – Hunebed – постель великана. Весьима вероятно, что именно в это время, и эти народы. Судя по легендам нартов и сказаниям египтян, и были таинственными гиксосами-царями-пастухами, ведь и города, основанные этими племенами в дельте Нила были даны названия в честь далекой прародины- Танаис (Танис) и Аварис, и тут на историческую сцену выходят уары-авары, ставшие предками теперешних аварцев.

Киммерийцы и Скифы

Киммерийцы

Дальше приходит время киммерийцев, предшественников скифов. хотя судя п о изображениям этого народа эллинами, они неотличимы друг от друга. Киммери́йцы (аккад. Gimirāia, др.-греч. Κιμμέριοι) – кочевые племена, вторгшиеся в Закавказье во второй половине VIII века до н. э. и в VII веке до н. э. завоевавшие некоторые районы Малой Азии. Также условное название так называемых «доскифских» народов Северного Причерноморья железного века. Гимирру из ассирийских источников могут быть тождественны киммерийцам античных авторов, вытесненным из степей на Ближний Восток продвижением скифов. Кстати говоря, и сейчас есть на Кавказе в Армении город Гюмри, а в России город Кимры, а в Дагестане поселок Гимры. Период существования этно-культурной общности киммерийцев приходился на 1-ю половину 1-го тысячелетия до н. э., согласно древним нарративным источникам и современным археологическим данным, следы киммерийцев достаточно достоверно прослеживаются в VIII – VII веках до н. э. Регион проживания киммерийцев – Северное и Восточное Причерноморье (Крым, Приазовье, Тамань, западные Предкавказье и Кавказ), также имеются сведения о проникновении киммерийцев в западное Закавказье и Малую Азию.

В 1-м тысячелетии до н. э. на территории Евразии, наступила важная историческая эпоха – конец Бронзового и начало Железного веков. Письменные свидетельства о киммерийцах сохранились у имевших письменность народов непосредственно входивших с ними в соприкосновение: в хрониках ассирийцев, в урартских и библейских текстах, у античных авторов.

Данные о языке киммерийцев ограничиваются самим племенным названием и 3 именами их вождей; для всех этих слов предлагались иранские этимологии, ни одна из которых не бесспорна. Учитывая культурную близость киммерийцев и скифов по письменным источникам и данным археологии, обычно предполагается, что их языки входят в иранскую языковую группу, хотя скорее в индо-арийскую. Одно из первых упоминаний киммерийцев известно из древнегреческой «Одиссеи», вероятно созданной в VIII веке до нашей эры. В поэме, традиционно приписываемой легендарному Гомеру, киммерийцы (др.-греч. Κιμμέριοι, Kimmerioi) и их земли охарактеризованы в свете мифологических представлений эллинов и локализуются на Крайнем Западе у мировой реки-Океан, куда никогда не проникают лучи солнца-Гелиоса. Киммерийцы упоминаются в поэме всего один раз в одиннадцатой песне («Жертвы для вызова умерших»/«Вызывание теней»). Варианты переводов с этим отрывком (строки 13—19):

«Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана;Тамъ киммериян печальная область, покрытая вечноВлажнымъ туманомъ и мглой облаков; никогда не являетОку людей там лица лучезарнаго Геліос, землю льОн покидает, всходя на звездами, обильное небо,С неба ль, звездами обильнаго, сходитъ, къ земле обращаясь;Ночь безотрадная тамъ искони окружает живущих.»перевод Жуковского, ОдиссеяЗдесь Гомер рисует нам место, где очевидно, киммерийцы жили ранее, до прихода в Причерноморье, и нам тем более ценны эти сведения, ведь они рисуют нам картину Крайнего Севера. Но киммерийцы в седьмом веке до н.э., или скорее их часть, перешли Кавказский хребет и попали в гущу исторических событий. проникли в Закавказье из степной зоны и были в 714 году до н. э. зафиксированы ассирийскими текстами под именем народа «гимирру». Данные, полученные из анализа архивов Саргона II, Ассархаддона и Ашшурбанипала сводятся к следующему. В 714 году до н. э. киммерийцы фиксируются в районе к северу или северо-западу от озера Севан, и что в предыдущий период они платили дань Урарту. Царь Урарту Руса I совершил следующий поход на кочевников и потерпел крупное поражение, в результате которого многие знатные лица попали в плен. В это же время киммерийцы напали на соседнюю с Манной область Уаси, в районе озера Урмия. После этих событий киммерийцы не упоминаются в ассирийских текстах в течение 35 лет. В 660-х годах до н. э. они усиливают натиск на Лидию, в результате чего царь Гиг обратился за помощью к Ассирии. Вскоре лидийцам удалось нанести поражение киммерийцам, на некоторое время обезопасившее царство. В это время кочевникам удалось отторгнуть у Ассирии ряд западных территорий, что заставило Ашшурбанипала считать их весьма опасными противниками. Усилившись, киммерийцы во главе с царём Дугдамми (Тугдамме; Лигдамисом греческих текстов) в 644 году до н. э. вновь атакуют Лидию, в результате чего были взяты Сарды и погиб царь Гиг. В это время происходит единственное столкновение греков с киммерийцами, которым удалось захватить некоторые города Ионии, в частности Магнесию-на-Меандре и, видимо, Эфес (cогласно Архилоху, в Эфесе киммерийцы разорили храм Артемиды). Опорным пунктом завоевателей на западе Анатолии стал Антандр, который впоследствии даже получил название Киммерида. Но для постоянного расселения своих соплеменников Тугдамме выбрал более отдаленную Каппадокию. Вскоре были предприняты новые нападения на Ассирию, но в ходе одного из этих походов царь Дугдамми умер от болезни (Страбон предполагал, что Тугдамме был побеждён и убит царём скифов Мадием; Ашшурбанипал утверждает, что Тугдамме победил бог Мардук), и киммерийцы отступили. Его наследник Сандакурру (Сандакшатра), также названный царём скифов-саков, упоминается как враг Ассирии в одном из текстов Ашшурбанипала, но кочевникам больше не удалось восстановить своё могущество. Больше они не упоминаются в ассирийских документах.