Полная версия

Полная версияВахтенный журнал

Вторая, третья и четвертая по счету зотовская экспедиция тоже не принесла удачи. Расконсервированную скважину довели бурением до 137 метров, пошла нефть с водой. Радоваться бы, но набиралось всего до 50 ведер мутной нефти. А потом и того меньше. Пустить в дело такую нефть не представлялось возможным. Часть компаньонов решила не вкладывать больше средств в дальнейшее развитие дела в бассейне Охи. Не было поддержки у Зотова и со стороны правительства Российской Империи. Как указывается в исследованиях, оно делало ставку не на собственных предпринимателей, а на иностранцев, у которых, по его мнению, было больше возможностей для освоения далеких земель. У них опыт, деловая хватка, а что у русского отставного флотского офицера, кроме горячего желания оживить клочок далекой земли? Да и не настолько блестяще шли дела в России, чтобы она могла вкладывать миллионы в сомнительные предприятия. Это еще надо дождаться, когда Сахалин начнет снабжать топливом военные суда, как мечтал об этом отставной лейтенант. Проще по старинке, затратно, но зато привычно – тащить керосин за тысячи верст.

Будущее Сахалина тоже представлялось весьма туманным. Тем более, что для России Сибирь и Дальний Восток, а уж тем более отделенный от материка проливом остров Сахалин был местом ссылки каторжников… Японцев близость с плавучей тюрьмой вовсе не радовало. И островитяне, русские, населявшие Сахалин и японцы, тысячи лет жившие на своих островах являли собой как бы два антипода: русские маргиналы, выброшенные из обычной жизни, относились ко всему окружающему с безразличием, и японцы с их страстью к красоте даже в мелочах, например, к выращиванию карликовых деревьев – Бансай26.

Ландшафтный дизайн в Японии

Каторжники на Сахалине. Конец XIX века.

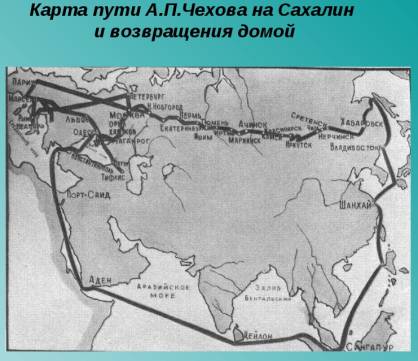

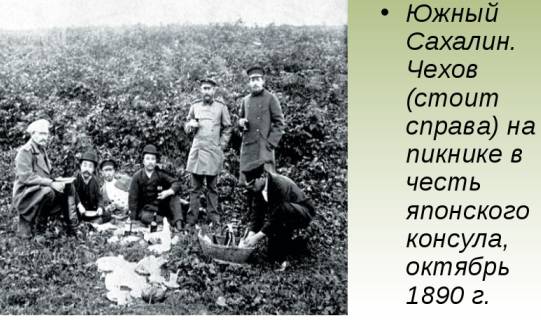

Состояние Сахалина красочно описал А. П. Чехов в своей книге «Остров Сахалин», посетивший за три месяца в 1890 году 39 из 65 русских поселений на острове. В одной из статей о впечатлениях А. П. Чехова на Сахалине в газете «Аргументы и Факты» читаем: «День за днем Чехов обходил избы поселенцев. Иногда его сопровождал кто-нибудь: то надзиратель, то каторжный, то врач, то кто-то из администрации. Скоро он заметил особенность этого сахалинского жилья. Двора нет, около дома ни сада, ни палисадника, ни деревца. Внутри одна единственная комната похожа на камеру. В красном углу нет старых образов, в семье нет деда и бабки. Всё будто случайно, временно: «Нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка, а главное – нет родины». От тоски, скуки, лени или еще по какой причине, но многие поселенцы жили убого, скудно, праздно и бессмысленно. (…) В таких беспризорных селениях даже надзиратели думали, как бы поскорей выбраться в другое место, а лучше всего на материк. Эти селения с брошенными избами, эти места, откуда не вела никуда ни одна дорога, казались сахалинским мороком, призраками «фантастического края». (…) Многие уезжали на материк, когда приходило разрешение на поселение в Сибири. Они получали право жить в городе или деревне, но не могли вернуться на родину. Эта возможность появилась у крестьян из ссыльных только в 1888 году. До того они обрекались на вечное пребывание на каторжном острове, что множило самоубийства, побеги, преступления. И усиливало ненависть к проклятому месту»27. Наверняка наш классик А. П. Чехов встречался с Григорием Зотовым и, возможно, среди 10 тысяч статистических карточек, составленных автором «Вишневого сада», кстати, вырубаемого в пьесе, была карточка и на выпускника МКК 1871 года Зотова.

А. П. Чехов плывет на Сахалин

Карта пути А.П. Чехова

А. П. Чехов с японским консулом

Штейгер С. О. Масленников убеждал Зотова, что организовать нефтедобычу не целесообразно. Как потом показало время, штейгер ошибался, и Зотов ошибался, ему поверив. Но, как заключил автор книги «Нефть и люди Сахалина» Александр Тарасов, уделивший много внимания отставном лейтенанту Зотову: «даже ошибки остаются в истории, если они связаны с неустанным трудом во имя процветания своей земли. Григорий Иванович Зотов с компаньонами и помощниками место в истории сахалинской нефти заслужил по праву»28. После русско-японской войны 1904-1905 годов и после потери половины, южной части Сахалина, Г. И. Зотов решает возобновить свои нефтяные работы. Благо его участки остались на российской, северной половине острова. В 1906 году Григорий Иванович прибыл в Санкт-Петербург, чтобы убедить Горный департамент в необходимости разработки месторождения нефти на Сахалине и выделения для этого кредита. Но в Санкт-Петербурге, к сожалению, Зотов скончался 26 декабря 1907 года в возрасте 55 лет, так и не добыв промышленной нефти. Казалось бы «finita la commedia». Хотя жизнь и борьба Зотова скорее драма, а не комедия. Почти два десятилетия Зотов пытался наладить нефтедобычу на Сахалине и тщетно. Однако жизнь доказала, что Григорий Иванович был прав! И прилагал титанические усилия в совершенно правильном направлении.

Уже 12 мая 1910 года на охинском месторождении под руководством горного инженера Миндова была пробурена скважина и получена первая промышленная нефть на острове! Герман Красников красиво завершил свою рассказ о Григории Зотове в «МК RU Сахалин»: «Несмотря на отрицательные результаты, Григорий Зотов твердо верил в свою счастливую звезду, однако светить она стала уже будущим поколениям. Сам Григорий, к сожалению, не дожил до того дня, когда началась промышленная разработка месторождений. А нам остаётся поблагодарить этого удивительного человека за веру и упорство. «Русская нефтяная вышка», построенная в 1910 году первая буровая на Сахалине, получила название вышка Зотова».

И добычей «черного золота» на Сахалине занималось созданное в 1909 году «Сахалинское нефтепромышленное товарищество «Наследники Г. И. Зотова и Ко». Советская власть после революции в 1917 году на 80 лет национализировала частную собственность на полезные ископаемые, богатства природы и промышленные предприятия. Что стало с потомками Г. И. Зотова, неизвестно. Поддержали они Советскую власть, или влились в армию Колчака, погибли в лагерях или через Харбин эмигрировали в Америку? Но в августе 2018 года старейшее нефтегазодобывающее предприятие островной области ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» отметило свое 90-летие29.

Десятого сентября 2021 года указом президента России г. Оха было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»!

А мы помянем еще раз скромного выпускника МКК в 1871 г. Григория Ивановича Зотова, по своей воле уехавшего на Дальний Восток и положившего начало нефтедобыче на Сахалине.

Две судьбы братьев Никановых

С. Д. Чефранов

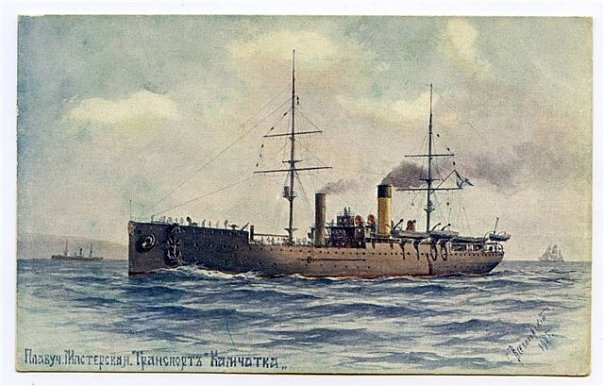

Никанов Владимир Владимирович (1872 – 1905) был одним из офицеров на плавучей мастерской «Камчатка», входившей в состав русской эскадры. Он погиб. Сама «Камчатка» была потоплена.

Никанов Владимир Владимирович

В. Ю. Грибовский в книге «Последний парад адмирала» (Москва. Вече., 2013) описывает гибель «Камчатки» так: «В одном кабельтове от «Суворова» почти одновременно с ним затонулв объятая пламенем «Камчатка». Перед самой гибелью плавмастерской один из механиков предложил старшему офицеру для спасения беззащитных людей поднять белый флаг. Умирающий лейтенант В. В. Никанов несколько раз в забытьи повторил: «Все, что хотите, только не флаг». Японские корабли стреляли до тех пор, пока «Суворов» и «Камчатка» не скрылись под водой, после чего пропали во мгле. На двух чудом уцелевших шлюпках плавмастерской с нее спаслось 56 человек, главным образом вольнонаемных мастеровых».

В книге Новикова-Прибоя «Цусима» (изд. 1951) о «Камчатке» тоже есть несколько слов о «Камчатке». На странице 147 Новиков-Прибой пишет: «Наша плавучая мастерская при выходе из Габуна получила предупреждение», и позже: «Ей же в пути был сигнал: «Камчатка», девять раз делал ваши позывные и не получил ответа. Арестовать на девять суток вахтенного начальника».

Это были предупреждения и приказания от начальника эскадры адмирала Рожественского. Новиков-Прибой пишет о довольно вольном отношении моряков эскадры к вопросам дисциплины, особенно к концу плавания, длившегося почти год. Но такая своевольность не помешала им выполнить до конца свой воинский морской долг. Может быть, в этом проявляется в некотором смысле исконный русский характер.

Далее на странице 593, при описании самого Цусимского сражения читаем: «Недалеко от «Суворова» качалась плавучая мастерская «Камчатка», прозванная Рожественским «Грязной прачкой». В нее попал снаряд около трубы, подняв черный столб дыма. Труба свалилась».

И на странице 598 написано следующее:

«А в пяти кабельтовых от «Суворова» через несколько минут сложила свою голову и «Камчатка». Она пыталась защитить свой флагманский корабль, имея у себя на борту всего лишь четыре маленьких 47-миллиметровых пушки. Большой снаряд разорвался в ее носовой части, и она стремительно последовала на дно за броненосцем.

С «Камчатки», на которой плавали преимущественно вольнонаемные рабочие, мало осталось свидетелей…».

Сестра Владимира – Софья Владимировна посвятила ему стихи:

Памяти Володи

Брат мой любимый, брат дорогой!

Ты спишь без тревоги и горя,

Не зная печали, не споря с судьбой,

В объятьях холодного моря.

Тебе поет песни седая волна,

Играя в безбрежном просторе,

И солнце тебя согревает, луна

Серебряным светом ласкает тебя

Плывя в голубом небосклоне.

К тебе долетают ли стоны мои?!

Ты видишь ли слезы печати?…

Ты знаешь ли, сколько глубокой любви

Всех близких сердца заключали?…

О, если б могла на мгновенье тебя,

На мгновенье одно повидать!…

Приласкаться к тебе, беспредельно любя!

Я б не стала так горько рыдать…

(1905 г.)

В Морском Соборе в Кронштадте на одной из черных мраморных плит, на которых золотым начертаны имена российских моряков, погибших за Отечество, есть имя и В. В. Никанова (13-ая строка снизу). Только фамилия написана через О – таковы были особенности тогдашнего делопроизводства.

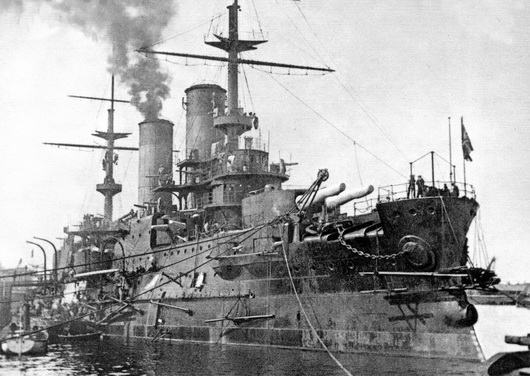

Брат Владимира Никанова – Никанов 1-й Иван Владимирович (1870–1957). Также окончил МКК (1891), а в 1896 году произведен в лейтенанты. В Цусимском сражении он участвовал в качестве минного офицера 1-го разряда на «Орле», и был тяжело ранен, взят японцами в плен и до 1906 года находился в госпитале в г. Майдзуру.

По возвращении в Петербург был награжден путевкой в Египет на два лица, куда отправился с сестрой Софьей.

Иван Владимирович Никано

Броненосец «Орел»

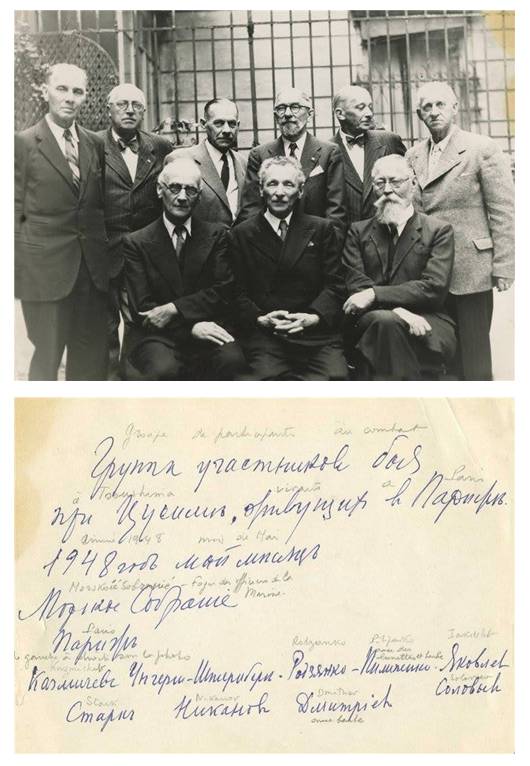

Позже Иван Владимирович участвовал в Первой Мировой войне, после которой эмигрировал во Францию. Ниже снимок участников Цусимского сражения, проживавших в Париже в мае 1948 года. Иван Владимирович на ней – в середине нижнего ряда.

Участники Цусимского сражения. Париж, май 1948 г.

Даже такие отрывочные сведения позволили мне иначе взглянуть на события тех лет. Информация, что вместе с боевыми кораблями в походе участвовали плавучие мастерские, госпитальные и другие корабли сопровождения смывают с глянец пропаганды с истории, превращают поход в то, чем он был на самом деле – ежедневный кропотливый труд тысяч человек в условиях, для многих непривычных и от того более тяжелых. Конечно, есть мечта – найти письма предков, информацию о том, с кем они дружили, как реагировали на события. На последней фотографии есть фамилии и других цусимцев-парижан. Вдруг кто-то увидит фамилию своего предка и прольет свет на их парижский быт. Надеюсь, наш журнал сможет помочь и в этом.

Авторы номера

Константин Григорьевич Озеров, ozerov@rusregister.ru

Родился в 1968 г. в Литве. Среднее образование получил в г. Вильнюс на литовском языке. Высшее образование получил в университете культуры и искусств (Санкт-Петербург), университете Чапел Хилла (штат Северная Каролина, США), Северо-Западной академии государственной службы. Стажировался в университете им. Гумбольтда (Берлин, ФРГ). Кандидат педагогических наук. Призер ряда творческих конкурсов в Литве и России. Публиковал карикатуры, стихи и рассказы в Литве и России. 14 лет работал в Japan Tobacco International: в России, Германии, Канаде. С 2011 г. работал в аппарате управления Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. С 2019 г. работает в Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» экспертом-аудитором. Преподаватель Академии Русского Регистра. С 2004 г. председатель общества потомков участников Цусимского сражения в Санкт-Петербурге.

Автор книги о Цусимском сражении. Подготовил к печати воспоминания своего деда В. Г. Озерова о Кронштадте и Феодосии в период между I-й и II-й Мировыми войнами. Его статьи публиковались в российских журналах «Стандарты и качество», «Генеральный директор», «Генеральный директор: управление промышленным предприятием», «Business Excellence», «Смена», «Библиотекарь», «Вильнюс», корпоративных журналах JTI: «Наш Мир», «Северо-Запад», «Inside International», журналах РЖД «Бережок», «Октябрьская магистраль», «Гудок», в электронных СМИ. В газетах «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Российская газета», «Деловой Петербург», «24 часа», «Смена», «Вечерний Петербург», «МК в Питере», «Комсомольская правда», «Кинонеделя Ленинграда», журналах и газетах Литвы, в сборниках российских государственных университетов.

Владимир Андреевич Петров, v667@yandex.ru

Родился в 1951 году в Ленинграде. В 1975 году закончил ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина). Инженер в НИИ, преподаватель в ЛЭТИ, начальник отраслевой лаборатории (ВМФ). С 1992 года по настоящее время – проректор Юридического института. Четвертое поколение Петровых, рожденное в Санкт-Петербурге, Ленинграде. А теперь уже есть и шестое.

Сергей Дмитриевич Чефранов, chefranov.sergey@rambler.ru

Родился в 1965 году в Ленинграде. После службы в армии получил высшее полиграфическое образование и с 1986 года работал в полиграфии в области поставок оборудования и управления типографиями. В настоящее время преподает профессиональные полиграфические дисциплины.

Автор нескольких книг, опубликованных в издательстве «Литрес», в том числе «KPI против Total control» в двух частях, «Homo pfndemius против Homo sapiens», сборник рассказов для детей «Катапульта или как проститься с лучшей чашкой», сборник рассказов для взрослых «Гражданская ответственность», сборник историй из жизни хуторян в XXV веке «Хуторяне» и других.

При подготовке номера использованы материалы из личных архивов авторов и открытых источников.

Примечания

1

К великому нашему сожалению адмирал А. В. Спешилов скончался 13.05.2022 г. Отпевание состоялось 17.05.2022 г. в Ставропигиальном Никольском Морском соборе в Кронштадте. Редакция журнала и Общество потомков участников Цусимкого сражения выражает глубочайшее соболезнование членам семьи А. В. Спешилова и всем, кто знал и любил Александра Викторовича. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах.

2

Все семнадцать героев этой книги поступили в МКК в 17 лет или на 17-м году жизни. В связи с этим не могу не заострить вашего внимания на цифре 17. Что-то мистическое мне видится в этой цифре. Она не раз будет встречаться в данном исследовании, обозначая некую цикличность событий (временной параметр), некую общность для групп людей (социальный параметр) и возрастную границу (биографический параметр). Многие из нас любят фильмы «Семнадцать мгновений весны», «Легенда №17». Всем известна песня всенародно любимого В.В. Высоцкого с вопросом «Где твои 17 лет». В 1917 г. произошел крах Российской империи… Меня самого 17 марта сбила машина и сделала инвалидом на 3 года.

3

В 1867 г. Морской кадетский корпус был переименован в Морское училище. С 1906 г. учебное заведение стало опять именоваться Морским корпусом.

4

Столовый зал был самым большим бесколонным залом России – больше 70 метров в длину. Поражал воображение красотой и размерами. Справедливо считался архитектурной редкостью. Потолок Столового зала держался на мощных якорных цепях, прикрепленных к стенам.

5

Озеровы по 2-ой линии были в родстве с Толстыми с 1681 г. еще до того, как они получили графский титул при короновании Екатерины в 1724 г. О родстве см. Сиверс А.А. Родословие Озеровых. «Известия русского генеалогического общества». – Вып.4. -СПБ, 1914 г. – С. 336. Как и с Потемкиными, Суворовыми, Корсаковыми, Желябужскими и многими другими известными родами России.

6

Куратором военно-морского образования при Александре II был его младший брат, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич, с 1848 г. являвшийся шефом Морского кадетского корпуса (с 1867 г. – Морского училища). Его сыновья – Дмитрий и Вячеслав – в начале 1870-х гг. участвовали в плаваниях вместе с воспитанниками Морского училища. Самый младший из сыновей Николая I, великий князь Михаил Николаевич, который в 1860-1862 гг. занимал пост Главного начальника военно-учебных заведений, являлся деятельным помощником Александра II по военно-учебным вопросам и одним из организаторов реформы военного образования.

7

Смотри стихотворение Е.А. Баратынского «Муза».

8

А. С. Новиков-Прибой. Цусима.

9

Лейб-гвардии Преображенский полк – один из старейших и наиболее известных лейб-гвардейских полков, созданных Петром Великим. Это полк также один из самых аристократических в российской армии. Зачисление офицеров и генералов в его состав (штатно и внештатно) являлось формой награды. В полку проходили военное обучение наследники престола. Командирами, а с начала XIX века – шефами полка были правящие монархи. Список командиров Лейб-гвардии Преображенского полка дан в приложении 1.

10

Лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк – один из старейших полков русской армии, являвшийся одновременно одним из младших в гвардии. Сформирован в 1726. Участвовал в войнах с наполеоновской Францией, в Отечественной войне 1812 г., заграничных походах русской армии 1813-14 гг., русско-турецкой войне 1877-78 гг., в подавлении польских восстаний 18-19 вв. и революционных выступлений в России 1905-07 гг. Список командиров Лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка дан в приложении 2.

11

Иван Александрович Гончаров – русский писатель и литературный критик. Член- корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности (1860), действительный статский советник. С октября 1852 года по август 1854 года Гончаров участвовал в экспедиции вице-адмирала (с 1858 года – адмирал) Ефимия Путятина в Японию на военном фрегате "Паллада" в качестве его секретаря. Во время экспедиции Иван Гончаров побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, Японии. В феврале 1855 года вернулся в Петербург сухопутным путем, через Сибирь и Заволжье. Впечатления от путешествия составили цикл очерков "Фрегат Паллада", печатавшихся в журналах в 1855-1857 годах (отдельно изданы в 1858 году). Примечательно, что на «Фрегате Паллада» с Гончаровым был будущий контр-адмирал Иван Иванович Бутаков, двоюродный дядя однокашника В.Х. Иениша по МКК А.М. Бутакова.

12

После великого князя Алексея Александровича Японию и японского императора Мейдзи из членов русской императорской фамилии посетили в 1888–1889 годах внук императора Николая I великий князь Александр Михайлович, служивший мичманом на крейсере «Рында» (его фото на стр. 142). Пребывание в Японии произвело большое впечатление на Александра Михайловича. Убедившись на личном опыте, что «Япония – это нация великолепных солдат», он стал впоследствии одним из наиболее решительных сторонников идеи усиления русского флота на Дальнем Востоке. Весной 1891 г. Японию посетил Наследник российского престола цесаревич Николай Александрович в ходе своего кругосветного путешествия, во время которого в городе Оцу на будущего императора Николая II было совершено покушение. Специально образованная в Японии комиссия по приёму выражений соболезнований получила около 24 тысяч заявлений с выражением участия, поддержки и сожаления. Раны от удара саблей зажили быстро, но Николай II всю жизнь страдал от головных болей. Также визит японскому императору Мейдзи в конце XIX века нанес и великий князь Кирилл Владимирович. Путешествуя по Японии, он был очарован страной, её пейзажами и экзотикой.

13

Капитан 1-го ранга великий князь Алексей Александрович был назначен командовать фрегатом. В 1873 году фрегат «Светлана» столкнулся с английским коммерческим пароходом «Роза» на Большом Кронштадтском рейде. Дальнейший путь фрегата «Светлана» очень интересен, но сейчас речь не об этом корабле.

14

Старший артиллерийский офицер В.Х. Иениш взял с собой шестилетнего сына Николая. Отдельные эпизоды жизни и быта экипажа «Витязя» сохранились в воспоминаниях этого самого юного путешественника.

15

В.П. Шмидт – русский адмирал, участник Крымской войны, герой обороны Севастополя, участник Русско-турецкой войны (1877—1878), старший флагман Балтийского флота. С 31 октября 1887 года – начальник эскадры Тихого океана. Вступил в командование эскадрой (18 января 1888 года) в Нагасаки. На полуброненосном фрегате «Дмитрий Донской», корвете «Витязь» и крейсере «Адмирал Нахимов» плавал в морях Дальнего Востока, посещая русские, японские и китайские порты (1888—1889).

16

Необходимо заметить. что русские военные корабли в последней трети XIX века вольготно себя чувствовали у берегов настороженной Японии, не имевшей своего мощного военно-морского флота.

17

Броненосец береговой обороны «Русалка» часто указывается как броненосная лодка "Русалка". (Судьба первых русских мониторов. https://military.wikireading.ru/3293).

18

Командир учебно-артиллерийского отряда контр-адмирал Павел Степанович Бурачек – видный представителей рода Бурачков, сын известного кораблестроителя С. О. Бурачека. Двенадцать мужчин из этого рода в 4-х поколениях служили Российскому флоту.

19

Сын П.С. Бурачека, Павел, крестник Иоанна Кронштадтского, был флигель-адъютантом С.О Макарова и погиб вместе с ним на броненосце «Петропавловск». Два других сына контр-адмирала П.С. Бурачека были на кораблях эскадры адмирала Рожественского и приняли участие в Цусимском сражении. Оба остались в живых. Один был спасен с затонувшего броненосца «Сисой Великий», другой уцелел на миноносце «Бравый», прорвавшемся во Владивосток.

20

https://rg.ru/2020/09/29/tragediia-rusalki-kak-pogib-ekipazh-russkogo-bronenosca.html

21

У Виктора Иениша был брат Николай Иениш – контр-адмирал. От также окончил Морской кадетский корпус, служил в Каспийской флотилии. В 1880-81 гг. во время 2-й экспедиции русских войск с целью овладения Ахалтекинским оазисом (Туркестан) обеспечивал на пароходе "Чикишляр" морские перевозки, проводил гидрографические исследования в заливе Мертвый Култук, налаживал маячную службу. После 1886 г. служил на Балтике, а также в Сибирской флотилии и на Черном море. Капитан 1-го ранга (1894). Командовал канонерской лодкой "Кореец", крейсером "Аврора", эскадренным броненосцем "Наварин" (1897 – 1900) и др. В 1900-03 гг. начальник штаба флота и портов Черного моря; похоронен на русском кладбище в Ницце.