Полная версия

Полная версияВахтенный журнал

Cудя по письмам, посылаемым Александром Ивановичем, он был очень ироничным и остроумным человеком. В одном из писем, написанных 28 марта 1902г из Танжера жене, он писал: «Нежданно-негаданно, моя дорогая, мы попали совсем не туда куда шли. Сегодня утром, пройдя Гибралтар, повернули влево, вместо того, чтобы повернуть вправо, и очутились в гостях у Марокканского султана, да еще не одни, а прихватили с собой французскую эскадру. Какое-то давление оказываем на султана…» Однако вместе с иронией, здесь прослеживается и глубокий политический смысл походов наших кораблей за границу.

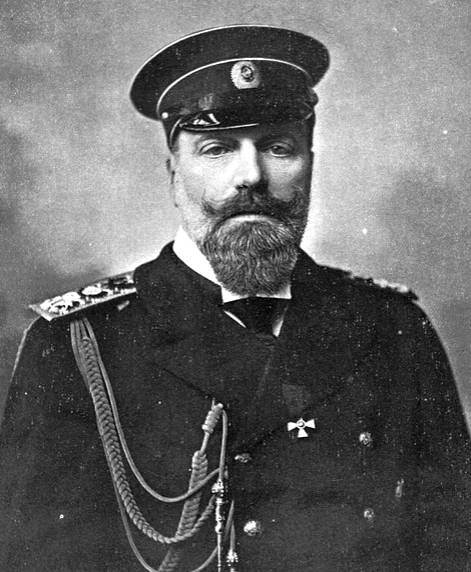

После возвращения домой Александра Ивановича в 1902 г. назначают наблюдающим за постройкой механизмов новейшего эскадренного броненосца «Император Александр III», находящегося на Балтийском заводе.

Находясь в плаваниях много лет, Александр Иванович, как никто другой, понимал необходимость дальнейшего развития броненосного флота и возрастание роли инженерного состава офицеров флота, необходимость научного подхода к разработке новых двигателей, механизмов и вооружений кораблей. Он являлся инициатором, входил в число Учредителей и был одним из первых членов Общества Морских Инженеров.

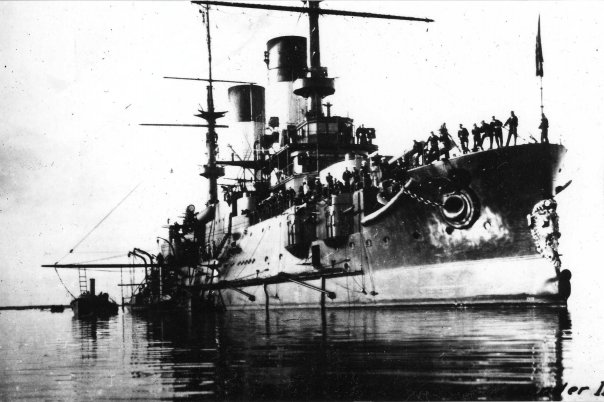

ЭБР «Император Александр III» в достройке. (1902г.)

В 1903 г. Александр Иванович переведен в Гвардейский экипаж Старшим судовым механиком эскадренного броненосца «Император Александр III». В этом качестве он участвовал во всех испытаниях корабля.

Эскадренный броненосец «Император Александр III» был заложен на Балтийском заводе 11 мая 1900 г. и имел следующие характеристики: Водоизмещение 13516 т., главные размерения 121 – 23,2 – 8 м., скорость максимальная 18 узлов, вооружение – четыре 12-ти дюймовых орудия в башнях, двенадцать 6-ти дюймовых орудий в шести двух-орудийных башнях, двадцать 75мм, двадцать 47мм. и два 37 мм. орудия, 1 десантная пушка, 8 пулеметов, 2 надводных и 2 подводных ТА, мощность механизмов – 15800 л.с.

Экипаж корабля составлял 29 офицеров и 838 матросов.

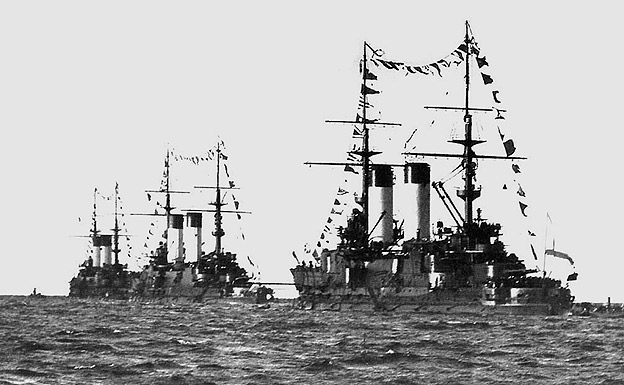

ЭБР «Император Александр III»

Еще 12 сентября 1902 года адмирал Молас уведомил директора Балтийского завода о назначении А. И. Петрова 3-его наблюдающим за постройкой механизмов на броненосце «Император Александр III», «с отчислением от должности старшего судового механика броненосца «Наварин». Александр Иванович очень активно приступил к работе, т. к. уже 3 октября 1902 года вышел приказ директора Балтийского завода «…старшему инженер-механику А.И.Петрову 3-ему за участие в сборке механизмов и разработке чертежей назначается вознаграждение по 150 рублей в месяц с 1 октября сего года». Александр Иванович контролирует и изготовление механизмов для броненосца, и их установку, входит в комиссии по осмотру и испытанию проводимых работ по отоплению броненосца (в каждом отдельном отапливаемом помещении), даже проводит контроль времени закипания командных самоваров (вскипали за 20 минут). Работы на заводе заканчиваются 14 января 1904 года, когда директор завода получает следующее уведомление «старший инженер-механик А. И. Петров 3-ий прибудет на завод в 8 часов утра в четверг 22 января для того, что бы выбрать по его указанию с представителем склада завода необходимые по снабжению броненосца «Император Александр III» инструменты и другие вещи».

25 июля 1904 года Командующий Отдельным отрядом судов Балтийского флота назначает Старшего инженер-механика Петрова 3-его «в комиссию для приемного испытания главных судовых машин броненосца «Князь Суворов»». Однако участвовать в приемных испытаниях А. И. Петров не смог, так как броненосец «Александр III» уже уходил на «сторожевой пост» и без старшего судового механика выход в море не представлялся возможным.

В 1903 году у четы Петровых родилась дочь Елена. В Метрической книге Кронштадтской Морской Богоявленской церкви сказано: Гвардейского экипажа старший инженер-механик Александр Иванович Петров и законная жена его Елена Николаевна, оба православного исповедания. Дочь: Елена, род. 15.11.1903, крещена 14.12.1903 года. Восприемники: сын старшего инженер-механика Александр Александрович Петров и капитана КФШ Андрея Станиславовича Мацкевича жена Евгения Ивановна.

К огромному сожалению всей семьи, девочка умерла через 11 месяцев 14.10.1904 и была похоронена на Кронштадтском Троицком загородном кладбище. Александр Иванович в это время находился уже в походе на ЭБР «Император Александр III».

В апреле 1904г, после гибели адмирала Макарова, встал вопрос о посылке на помощь Порт-Артуру новой эскадры, сформированной на Балтике. Броненосцы типа «Император Александр III» должны были составить главное боевое ядро новой эскадры, но летом 1904г в готовности находился только сам «Император Александр III».

В новую эскадру назначались корабли уже отслужившие все сроки боевого использования, они смешивались с только что построенными и непрошедшими сдаточных испытаний. Укомплектовывались команды либо новобранцами, либо призванными из запаса. Нехватка офицерского состава восполнялась штурманами и механиками торгового флота, гражданскими добровольцами и армейскими артиллеристами.

На общем фоне уныния, суматохи и неготовности, отсутствия дисциплины и случаев явного саботажа выгодно выделялся гвардейский броненосец «Император Александр III». С момента формирования эскадры он считался ее образцовым кораблем.

20 июня 1904г адмирал Рожественский поднял свой флаг на «Александре» и вывел находящиеся в готовности корабли на эволюции.

21 августа в блестящей кают-компании «Александра» жены, родственники и друзья офицеров собрались на прощальный банкет. Проводы были торжественными, поднимались бокалы шампанского с тостами во славу русского оружия и пожеланиями победы над врагом. Восторженная публика затихла, ожидая ответа командира корабля. Смысл речи Бухвостова сводился к тому, что Россия не морская держава, что всех ожидает гибель. Старший офицер корабля объяснил это «случайным настроением командира», хотя пророческий смысл высказываний смогли оценить только потомки присутствовавших в кают-компании офицеров.

29 августа «Александр» в составе эскадры, следуя за флагманским кораблем «Князь Суворов», снялся с якоря на Большом Кронштадтском рейде и, держась на малом ходу, ожидал прибытия царя. Государь Император обошел корабли эскадры на яхте «Цесаревна» и пожелал ей счастливого плавания. 26 и 27 сентября на Ревельском рейде эскадре был дан Высочайший смотр. В первый день Император прибыл на «Александр» и пожелал офицерам и матросам успеха и добавил: Помните, что ваш корабль носит имя моего покойного отца. 27-ого, находясь в кают-компании и выпив с офицерами броненосца, Император разрыдался. На следующий день – 28 сентября эскадра вышла с Ревельского рейда и направилась в Либаву.

Заслуги Александра Ивановича были отмечены в полученной им грамоте за отличную, усердную и ревностную службу, подписанной Российским Императором.

Семнадцать героев XXI выпуска Морского кадетского корпуса 1871 года. Главы из книги.

Судьбы русских морских офицеров от турецкого Сулина до японской Цусимы.К. Г. Озеров

Посвящается памяти моего Отца

Григория Валерьевича Озерова

172 апреля 1871 года в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, в Морском кадетском корпусе3 (далее МКК) состоялся XXI выпуск в корабельные гардемарины. В огромном Столовом залез4 корпуса (после 1919 г. зале Революции) стояли в офицерских кителях 38 молодых, подтянутых, коротко стриженых ребят. Они смотрели вперед с уверенностью и надеждой, что их ждет блестящая морская карьера, дальние плавания, баталии и победы во славу Российского флота, монаршья благодарность, российские и иностранные ордена, адмиральские эполеты. Как написал один любитель истории флота, теоретически каждый выпускник дореволюционного МКК мог стать адмиралом.

По количеству гардемаринов, произведенных в младший офицерский чин, это был скорее маленький выпуск. Ведь ежегодно после окончания МКК золотые погоны крепили на плечи, а кортик к ремню от 30 до 60 новоиспеченных офицеров.

В интернете можно легко найти список выпускников МКК 1871 года. В нем 38 фамилий в алфавитном порядке от Беклемишева до Шмидта.

Многие фамилии из этого списка у вас, знающих историю российского флота, сразу вызовут множество ассоциаций и вопросов, а не родственники ли они известным военным морякам. Подскажу сразу, да, родственники. Многие из них отстаивали честь России во всех войнах до самой революции 1917 года.

После реформы 1861 года морскими офицерами могли стать не только дворяне, но и сыновья потомственных почетных граждан, заслуженных офицеров, чиновников гражданских ведомств. Именно из этой среды после отмены крепостного права формировался костяк офицеров императорского флота России. При своей относительной социальной монолитности они были разными с точки зрения вероисповедания: православные, католики, протестанты. Просмотр фамилий гардемаринов свидетельствует, что помимо 20 представителей «титульной» русской нации в стенах элитного военно-морского учреждения учились и «инородцы», выходцы из южных губерний: Лобач-Жученко и Пиленко, поляк Щенснович, обрусевший швед фон Линдестрем, обрусевшие немцы Иениш, Шмидт, Кросс, Эйзенах, фон Руктешель и фон Циммерман, титулованный ост-сейзский барон Унгерн-Штернберг. И это никого не удивляло, ведь Санкт-Петербург был столицей многонациональной Российской Империи.

Четыре года назад их всех, нынешних выпускников МКК 1871 года, отцы привезли в Санкт-Петербург и устроили учиться в старейшее в России морское учебное заведение. Справедливо сказано: «Суровые условия корпусной жизни воспитывали у кадет чрезвычайную спаянность». Они 4 года прожили бок о бок под одной крышей, сидели в одних учебных классах, спали в одних помещениях казарм, отмечали одни праздники, смеялись одним и тем же шуткам, сопереживали друг другу, фехтовали, соревновались в учебных успехах, рассказывали о славных подвигах своих предков и родственников, мерялись древностью рода. А также по секрету делились во всеуслышанье имевшимися связями в высшем свете5, и близостью к Императорскому Двору и членам царской фамилии. Флот-то был императорский, а Зимний Дворец был виден наискосок из окон Кадетского корпуса на другой стороне Невы. Известны давние традиции шефства представителей Дома Романовых над военно-учебными заведениями Российской империи. Велика была роль членов императорской фамилии в развитии отечественного военного образования. И все морские офицеры будут связаны по службе с членами императорской семьи, в дни радости и горя. Не случайно, что в момент гибели своего броненосца и приближающейся катастрофы капитан 1 ранга Мануил Озеров скажет офицерам: «Я лично дам ответ перед Родиной и Царем». И все семнадцать героев этой книги – выпускники МКК 1871 года – дали ответ перед Родиной и Царем!

Морской корпус постоянно посещался членами Царской семьи, курировавшими учебный процесс подготовки элиты российского флота.6 МКК был кузницей руководящих кадров не только для Адмиралтейства, но и в целом для всей Российской империи. Из стен МКК вышел композитор Н. А. Римский-Корсаков, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль, авиатор контр-адмирал А. Ф. Можайский, художник-баталист В. В. Верещагин, погибший в 1904 г. на броненосце «Петропавловск» с адмиралом С. О. Макаровым в составе I-ой Тихоокеанской эскадры, племянник великого композитора П. И. Чайковского Б. И. Чайковский, погибший в 1905 г. в Цусимском сражении на броненосце «Бородино» в составе 2-ой Тихоокеанской эскадры, а также один из самых успешных предпринимателей России Н.И. Путилов, основатель и владелец «Путиловского завода», ныне известного как «Кировский завод». Н.И. Путилов также организовал строительство Морского канала от Кронштадта до Санкт-Петербурга.

После 1917 года в нашей стране, пережившей братоубийственную Гражданскую войну, тяготы формирования СССР, коллективизацию, индустриализацию, кошмарную по длительности и количеству жертв 2-ю Мировую войну, многое из связанного с царскими морскими офицерами было предано забвению. Тем более, что у страны Советов были великие достижения в области науки и искусства, появились свои новые герои, лауреаты Сталинских премий, как, например, автор великой книги о Цусиме А. С. Новиков-Прибой, получивший за неё Сталинскую премию 2 степени. Жизнь и подвиги новых героев были подняты на пьедестал всенародной любви и увековечены в памятниках. Тогда не было возможности предаваться раздумьям и раскапывать в архивах сведения о моряках времен победоносной русско-турецкой войны 1871 г., участниках подавления Боксерского восстания в Китае в 1901 г. и командирах кораблей, погибших в проигранной войне с Японией 1904-1905 гг. Для нас важно, что МКК продолжил готовить кадры для военно-морских сил СССР, и продолжает это делать в XXI веке для нужд военного флота современной России.

В советские годы факт углубленного изучения биографий царских морских офицеров мог незамедлительно вызвать интерес у компетентных органов, стоящих на страже завоеваний пролетарской революции… Специализированных монографий о выпускниках МКК по годам выпуска не было. Возможно, никому в голову не пришло сделать срез биографий группы морских офицеров по вышеуказанному критерию. В лучшем случае упоминали через запятую тех, кого объединяла служба с каким-нибудь прославленным адмиралом на героическом корабле или участие с ним в легендарной экспедиции/сражении. Поэтому, начиная свои поиск в 2019 году, я не знал, насколько интересным окажется мое исследование и что найдутся сведения о 17 личностях, чьи биографии достойны пера романиста.

Выпускники МКК 1871 года родились в крепостнической Российской Империи в середине XIX века, но у большинства их отцов в послужных списках в графе «души крестьянские» и «недвижимое имущество» было указано «не имеет».

А теперь вместе внимательно рассмотрим биографии 17 выпускников МКК 1871 года, оставивших, благодаря своим дарованиям и силе воли, заметный след в истории Российской империи последней четверти XIX – начала XX века. И семеро из них стали адмиралами!

Вернемся в 17 апреля 1871 г. к тем, кто стоял строем в огромнейшем Столовом зале корпуса МКК в торжественный день присвоения им офицерского звания…

У каждого из юных офицеров был свой характер и «лица не общее выраженье»7. И судьбы у них сложились по-разному… Двое из этого выпуска вместе погибли со своим кораблем в холодных водах Балтики при невыясненных обстоятельствах;

Третий выпускник МКК 1871 года организовал иллюминацию церемонии коронации Царя Александра III в Кремле, воевал с турками на Черном море, принял участие в присоединении Средней Азии к России, в составе экспедиции генерала Кауфмана с бесстрашным художником В. В. Верещагиным; сделал лично и совместно с адмиралом О.С. Макаровым ряд замечательных научных открытий, стяжав лавры первооткрывателя;

Четвертый за храбрость в войне с турками был переведен в Гвардейский экипаж, но вскоре оказался в иркутской ссылке за передачу секретных данных немецкой разведке, хотя потом был помилован Царем, восстановлен в дворянстве и был даже избран в III Государственную Думу;

Пятый через 33 года после выпуска получил на своем броненосце множество осколков в голову и контузие брюшной полости от разорвавшегося японского снаряда, и чудом остался в живых. А после подписал капитуляцию Порт-Артура;

Шестой выпускник после ожесточенного боя со сквозной раной в бедре с переломом кости и весь израненный мелкими осколками, стоя на одной ноге и пытаясь удержать бронированный крейсер на курсе, промолвил посиневшими губами: «Сдаю командование…»8, но затопил корабль под Андреевским флагом, а сам скончался от ран в Японии;

Седьмой, уже в звании контр-адмирала был тяжело ранен подлым выстрелом в спину своими же кронштадтскими матросами;

Восьмой выпускник оказался в совершенно безвыходной ситуации и был вынужден попросить помощи у японцев в снятии команды с своего тонущего броненосца в четырех милях от острова Цусима… И был оправдан по суду, так как его действия не нарушили статью Петровского указа, определявшей, что можно сдать корабль, если «средства обороны исчерпаны и команду ждет неминуемая гибель». Шестьсот с половиной человек были спасены, а броненосец под Андреевским флагом ушел на дно… И Царь Николай II за проявленный в Цусимском сражении героизм наградил офицеров с погибшего броненосца орденами, а 117 нижних чинов и унтер-офицеров получили Георгиевские кресты 4 и 3 степени.

Девятый после войны с Турцией перевелся в Лейб-гвардии Преображенский полк9, изучал военное дело англичан, японцев и китайцев, опубликовал ряд исследований, затем по заданию Генштаба на 13 лет обосновался в Германии и в должности военного агента в Берлине вел разведдеятельность, генерал-майором возглавил Лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк10, пережил всех своих однокашников по МКК 1871 года и спокойно скончался в Швейцарии в возрасте 85 лет…;

Двое из этого выпуска просидели в японском плену более полугода;

Трое навсегда упокоились в стране Восходящего солнца…

Но не будем предвосхищать события. Обо всем по порядку. Биография каждого, попавшего в фокус нашего внимания, любопытна и поучительна.

Иениш Виктор Христианович, капитан 2 ранга (1852-1893), 2-й в списке из 38.В 1871-73 гг. новоиспеченный гардемарин Виктор Христианович находился в дальнем плавании на одном из первых парусно-паровых русских кораблей – на винтовом фрегате «Светлана» вместе с четвертым сыном Царя Александра II Алексеем. На «Светлане» будущий Морской министр и член императорской семьи великий князь Алексей Александрович Романов сначала занимал должность вахтенного начальника, а затем – старшего офицера. На этом же корабле в кругосветное путешествие должен был отправиться писатель Иван А. Гончаров11, но из-за ухудшившегося состояния здоровья так и не смог этого сделать.

Великий князь Алексей Александрович

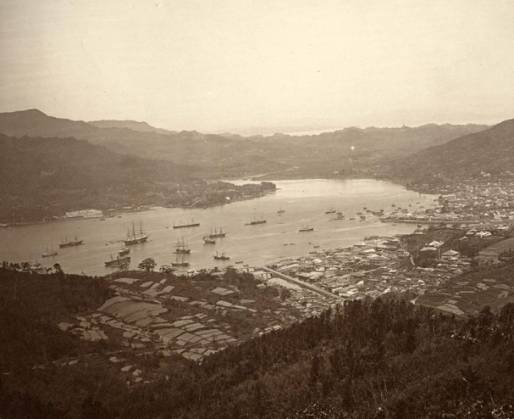

Фрегат «Светлана» на рейде Нагасаки. 1871 г.

По распоряжению Царя Александра II отряд русских кораблей был отправлен в Японию выразить своё почтение императору Муцухито. Во время перехода «Светлана» посетила Рио-де-Жанейро (Бразилия), и далее, преодолев Атлантический океан и, обогнув мыс Доброй Надежды, Сайгон (Камбоджа), затем Сингапур (Филиппины) и Гонконг (Китай). На рейде Нагасаки отряд ждала Тихоокеанская эскадра под флагом её командира свиты Его Императорского Величества контр-адмирала М. Я. Федоровского в составе корвета «Витязь» и канонерской лодки «Морж», а также корветы под флагами Франции, Англии и Японии. Фрегат «Светлана» был встречен орудийным салютом: 15 выстрелов – флагу генерал-адъютанта Посьету, 21 залп – салют нации. 24 октября 1871 г. «Светлана» и «Витязь» в сопровождении японского корвета «Ниссин кан» начали переход во Внутреннее Японское море, и 1 ноября прибыли в Иокогаму. 2 ноября делегацию встретил на берегу принц Арисугава.

4 ноября 1871 г. миссия великого князя Алексея Александровича Романова на специальном поезде отправилась в Токио, а 5 ноября император Муцухито (Мэйдзи) принял её в императорском дворце. 11 ноября Алексей Александрович вернулся на «Светлану» для подготовки ко встрече императора Мэйдзи на борту фрегата, которая состоялась12 13 ноября 1871 г.

Фрегат «Светлана» в Японии. 1871 г.

После возвращения в Кронштадт, фрегат «Светлана» с 1874 год по 1884 год состоял в Гвардейском экипаже13.

В 1886-87 гг. в должности старшего артиллерийского офицера В.Х. Иениш служил на корвете "Витязь" под командованием капитана 1-го ранга С. О. Макарова и совершил с ним кругосветное путешествие от Кронштадта до Владивостока, конечно с заходом в порты дружелюбной Японии14. В Японии корабль пробыл несколько месяцев. Здесь «Витязь» вошел в состав Тихоокеанской эскадры вице-адмирала В.П.Шмидта15, плававшей у берегов Японии16. И потом «Витязь» еще месяц стоял в Иокогаме, исправляя повреждения.

В. Х. Иениш окончил Морскую и Михайловскую академию, позднее преподавал в Артиллерийском офицерском классе. Он был блестящим знатоком балтийского театра военных действий и дисциплинированным, подчеркнуто пунктуальным офицером. Не случайно ему доверили особо важное задание – подготовку молодых артиллеристов для флота. В 1890 г. был произведен в капитаны 2-го ранга.

В 1892 г. сорокалетний В. Х. Иениш стал командиром броненосца береговой обороны «Русалка»17, корабля к тому времени с 30-летним стажем.

7 сентября 1893 г. во время перехода учебно-артиллерийского отряда из Ревеля (Таллинн) в Гельсингфорс броненосец неожиданно затонул в Балтийском море. Данные комиссии, которая занималась расследованием гибели «Русалки»: штормовые крышки палубных люков были оставлены в Кронштадте, когда отряд П.С. Бурачека18 выходил на стрельбы. Видимо, потоки воды, сметая все на своем пути, попали через открытые люки в носовую часть «Русалки», и она стремительно погрузилась в воду. С других кораблей тоже не заметили, что в тумане исчезли слабые контуры броненосца. Эстонцы рассказывают, что корпус «Русалки» своей броней вошел, как нож, в глинистое дно залива. Гибель броненосца унесла жизни 178 человек. Как ни парадоксально, но адмирал П. С. Бурачек19, которому «Русалка» была подведомственна, узнал лишь через три дня, т.е. 10 сентября, что она не дошла до Гельсингфорса. К тому времени стало окончательно ясно, что корабль погиб, о чем свидетельствовала шлюпка с телом матроса с «Русалки», выброшенная волнами на один из островов Балтики…20

В. Х. Иениш был известен как теоретик морской артиллерии. Он автор труда "О залповой стрельбе и сосредоточении", ряда статей (опубликованы в "Морском сборнике" за 1885-93 гг.). После смерти В.Х. Иениша развитие артиллерии во флоте существенно замедлилось, что, как считают специалисты, сыграло роковую роль в битве при Цусиме…21

В 1902 году в Ревеле (ныне столица Эстонии г.Таллинн) установлен памятник погибшим на "Русалке", сохранившийся до сегодняшнего дня. У российских моряков всех поколений сложилась традиция: оказавшись в столице Эстонии Таллинне навестить памятник броненосцу «Русалка», обойти его вокруг и прочесть имена всех членов погибшего экипажа: 166 матросов и 12 офицеров. А среди офицерских фамилий вы найдете однокашника В.Х. Иениша по МКК, также выпускника 1871 года, капитана 2 ранга Николая Николаевича Протопова.

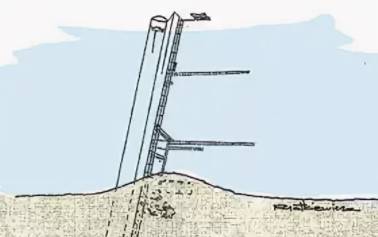

Броненосец «Русалка» на дне

Памятник «Русалке» в Таллинне

Зотов Григорий Иванович, лейтенант (1852-1907), 11-й в списке из 38.

Григорий Иванович Зотов родился 17 января 1852 года в Севастополе, в семье чиновников. В боярских списках (1680-1712 гг.) указаны пять представителей рода Зотовых. Древний служилый дворянский род.

С 1867 по 1871 год учился в Морском кадетском корпусе в Петербурге. По окончании учебы в корпусе произведен в гардемарины. Если коротко, без указания названий военных кораблей, на которых служил Григорий Иванович, то видно, что он, как и почти все молодые офицеры, сначала служил в Кронштадте, а затем на Дальнем Востоке – на другом конце великой Российской империи. Стоит повнимательнее рассмотреть биографию Зотова. Она весьма поучительна, хотя и она потекла по нетрадиционному для выпускников МКК руслу. В 1874 году в возрасте 22-х лет в чине лейтенанта Григорий вышел в отставку. Всего три года Г. И. Зотов носил офицерские погоны. Но след в истории России Григорий Иванович оставил. И глубокий след. Плоды его деяний мы пожинаем до сих пор. Выйдя в отставку, Г. И. Зотов занялся… предпринимательством на Дальнем Востоке. Несколько лет с 1876 по 1878 год он зарабатывал на жизнь, работая капитаном первого грузопассажирского судна «Батрак». Затем занимался рыбным промыслом, в том числе у берегов Сахалина. Именно там, на Сахалине, где много рек, озер и заливов, где с одной стороны теплое Японское море, а с другой Холодное Охотское, огромное многообразие рыбы и морепродуктов, которого нет нигде в России: сельдь, лосось, кета, камчатский краб, щука, кижуч, амурский сом, сазан, хариус, гребешок, киты22. Так бы и ловил бывший морской офицер Григорий Зотов лососевых и поставлял икру к столам жителей Владивостока до седых волос, если бы в 1886 году не скончался его родственник по жене, купец Иванов, владевший нефтеносными участками на Сахалине. Пока наследники купца раздумывали, принять ли им земли, соперники не дремали. В частности, попытки занять нефтеносные участки делал начальник Александровск-Сахалинского округа Ф.П. Линденбаум. Он отправил образцы нефти в Санкт-Петербургскую лабораторию Русского технического общества, а затем подал прошение об отводе земель для разведки и добычи нефти. Причем интерес к нефтегазоносности земель Северного Сахалина проявил и губернатор Приамурья еще один обрусевший немец барон А.Н. Корф. В 1887 году барон просит Линденбаума прислать ему еще раз образцы нефти и описать места ее происхождения. Для чего последний снаряжает экспедицию в район речки Оха… Но к несчастью Линденбаума и Корфа, в семье Ивановых объявился законный наследник – отставной лейтенант флота Г.И. Зотов. Поражаешься игре «господина случая», когда читаешь в «МК RU Сахалин» этот абзац: «Появление нефтяной вышки в Охе стало, пожалуй, поворотным моментом в развитии острова. А началось все, по одной из версий, следующим образом. Якут Филипп Павлов случайно наткнулся в районе будущих охинских промыслов на яму с нефтью. Набрал «керосин-воды» в бутылку и отвез ее купцу первой гильдии Иванову, рассчитывая на вознаграждение. История умалчивает, справедливы ли были его ожидания. Купец оказался не промах и подал прошение на имя генерал-губернатора барона Корфа об отводе ему тысячи десятин земли (примерно 11 кв. км) на северном Сахалине для разведки и добычи нефти. Но воспользоваться своей прозорливостью купец не успел, так как неожиданно умер, и участок сроком на пять лет и с уплатой ежегодно десяти рублей за десятину в казну, достался его вдове. Та, будучи женщиной слабой, передала все дела зятю Григорию Зотову, отставному лейтенанту флота»23. Человек образованный, энергичный и предприимчивый, Зотов в 1886 году взялся за дело с отводом земель на Сахалине, начатое предшественником. Пришлось выезжать в Петербург, чтобы судебным порядком отстаивать право на сахалинскую нефть. В ноябре 1888 года ему наконец отвели участок земли в одну тысячу десятин в северной части Сахалина, в 45 верстах от гиляцкой деревни Лянгри, по речке Оха. И Григорий Зотов взялся за организацию нефтяного бизнеса! Григорий Иванович прекрасно понимал, что в одиночку дела не поднимет. Нужны были средства, а стало быть, компаньоны. И такие нашлись. В 1889 году вместе с компаньонами создал Сахалинское нефтепромышленное товарищество «Г.И. Зотов и компания». Опытный геолог Л.Ф. Бацевич посоветовал Зотову пробурить хотя бы одну глубокую скважину на ногликском участке, чтобы окончательно удостовериться, стоит ли здесь разворачивать широкомасштабные работы. Оборудование купили в Санкт-Петербурге, рабочих наняли в посту Александровск-Сахалинском, а первым помощником Зотова стал штейгер24 С.О. Масленников. В 1892 году Г. И. Зотов пробурил две первые скважины на Сахалине. Потом еще восемь мелких скважин. Но из-за недостатка опыта и слабой технической оснащенности не добился существенных результатов. Александр Тарасов в своей книге справедливо написал про Зотова: «Патриот земли российской и предприниматель в лучшем смысле этого слова не сдавался до конца»25. В 1894 году он вновь подает прошение об отводе земель – задумывает поставить-таки на Сахалине керосиновый завод. Переписка с чиновниками в Санкт-Петербурге длится долгих 9 лет вплоть до 1903 года… Известно, что в 1895 году Г. И. Зотов написал статью «Нефть на Сахалине» в первом сахалинском календаре. Статью прочитали и японцы, которых было немало на острове. Имелся на Сахалине даже японский консул, с которым в 1890 году общался наш великий писатель А.П. Чехов.