Полная версия

Полная версияСпециальная теория относительности – гениальное озарение или математическая фантазия?

Что и произошло в случае с классической теорией тяготения Ньютона, которая, до относительно недавнего времени, полностью и с большой точностью объясняла движение тел в Солнечной системе. Расстояния в этих взаимодействиях в подавляющем большинстве случаев настолько превышает размер объектов, что сведение их к материальным точкам вполне оправдало себя при создании первоначальный математической модели. Потом обнаружилось несоответствие наблюдаемых характеристик орбиты Меркурия и расчетных значений. Пусть небольшое, но принципиальное. Прецессия орбиты в действительности больше чем получается из расчетов. Попытки объяснения этого способствовали рождению общей теории относительности (конечно с учетом уже принятой СТО), одно из утверждений которой, заключается в том, что любое тело создает искривление пространства-времени (какой заумный термин, кстати придуманный специально для СТО, и их создатели были близко знакомы). И чем массивней объект, тем больше искривляется это пространство-время.

Но посмотрим на характеристики взаимодействия Меркурия и Солнца (как основного) без предвзятости и навязанных постулатов: большая полуось эллипса орбиты 58 000 000 км, диаметр Меркурия около 5000 км, плотность примерно равна средней плотности Земли. Так как размеры орбиты значительно больше чем размеры планеты (примерно в 11600 раз), а планета, в виду высокой плотности, должна быть довольно однородна, то саму планету как материальную точку рассматривать вполне справедливо. Но другая сторона взаимодействия, в основном и определяющая движение Меркурия – Солнце? Средний диаметр последнего уже 1 400 000 км, что составляет 2,5 % от полуоси орбиты Меркурия, а в афелии это уже 2,8%. В этом случае не учитывать движение масс Солнца, которые вращаются вокруг Солнечной оси, уже нельзя. Да еще и достоверных сведений о строении Солнца и распределении его масс и магнитных сил (а, как считают, Меркурий, в большей своей части, состоит из железа, и значит может испытывать и магнитное воздействие Солнца) им создаваемых вообще нет, только предположения. Учитывая, что массы Солнца движутся в том же направлении что и Меркурий по орбите (так же направлена и прецессия), а угловая скорость их вращения в 1,72 раза выше, просто напрашивается вывод о том, что солнечные массы, опережающие планету, подтягивают её за собой. Это и приводит к дополнительному смещению вектора орбитальной скорости и увеличению скорости прецессии орбиты Меркурия. Данное влияние в классической теории Ньютона не могло учитываться, так как Солнце в ней также принимается за материальную точку. Выходит, проблема не в несправедливости теории Ньютона, а в границах применимости данной модели.

А значит и необходимость создания, и справедливость общей теории относительности под большим вопросом. Кроме того, космологическое красное смещение объясняется в ней расширением пространства, а его объясняют существованием некоей темной материи. А ранее в статье уже было дано объяснение красному смещению с точки зрения определения света как потока заряженных частиц. И вот еще одно из утверждений ОТО. Эквивалентность массы инертной и массы гравитационной (совершенно кстати не новый), но вывод Эйнштейна что гравитация – это проявление искривления пространства-времени?!

Эта эквивалентность однозначно показывает лишь то, что масса проявляется только в присутствии гравитационных сил, также как электрический заряд обнаруживается только в присутствии электрических и магнитных, или иначе – если на объект действуют гравитационные силы, то он имеет массу. И то, что свет отклоняется возле очень массивных объектов как раз и свидетельствует о том, что фотоны имеют массу отличную от нуля, а не то, что массивный объект искривляет пространство (и поведение света сейчас преподноситься как доказательство этого).

Ситуация с Меркурием, очередная иллюстрация некорректной замены физических объектов математическими абстракциями. Конечно, в общем случае, для больших расстояний, замена объектов материальными точками и привязка системы координат для расчета их движения к самой значимой, обеспечивает достаточную точность. Но при уменьшении расстояний, на которых определяется взаимодействие, до сопоставимых с размерами объектов, необходимо учитывать характеристики, определенные природой объектов – их размеры, структуру, а также самостоятельные движения.

А вообще это относиться не только к случаю СТО и ОТО. Это касается всеобщего подхода.

Пример, для рассмотрения движения автомашины выбирают систему отсчета, связанную не просто с Землей, а даже с конкретной точкой на её поверхности. В этом случае становиться возможным учитывать только те силы, которые связаны с движением автомашины относительно поверхности. А связанные с движением самой Земли в лучшем случае заменяются абстрактными силами инерции, действующими на объект. Эти силы вроде-бы не имеют источника и не подпадают под определение силы Ньютона. Это тоже продукт подхода упрощения. Да и для расчета этих сил инерции используют все тоже обычное уравнение Ньютона.

Не буду углубляться в описание понятия сил инерции, приведу наиболее частые примеры (хоть данные сведения взяты из Википедии, они вполне соответствуют описаниям и в обычной литературе).

При ускорении автомобиля, в системе, связанной с ним, незакреплённые предметы внутри получают ускорение в отсутствие какой-либо силы, прикладываемой непосредственно к ним.

При движении тела по орбите, в связанной с телом системе отсчета тело покоится, хотя на него действует ничем не сбалансированная сила гравитации, выступавшая в качестве центростремительной в той системе отсчета, в которой наблюдается вращение по орбите.

Для восстановления возможности применения в этих случаях привычных формулировок законов Ньютона и связанных с ними уравнений движения для каждого рассматриваемого тела оказывается удобно ввести фиктивную силу – силу инерции – пропорциональную массе этого тела и величине ускорения системы координат, и противонаправленную вектору этого ускорения. С использованием этой фиктивной силы появляется возможность краткого описания реально наблюдаемых эффектов в неинерциальной системе отсчёта (в разгоняющемся автомобиле): «почему при разгоне автомобиля пассажира прижимает к спинке сиденья?» – «на тело пассажира действует сила инерции». В инерциальной системе координат, связанной с дорогой, сила инерции для объяснения происходящего не требуется: тело пассажира в ней ускоряется (вместе с автомобилем), и это ускорение производит сила, с которой сиденье действует на пассажира.

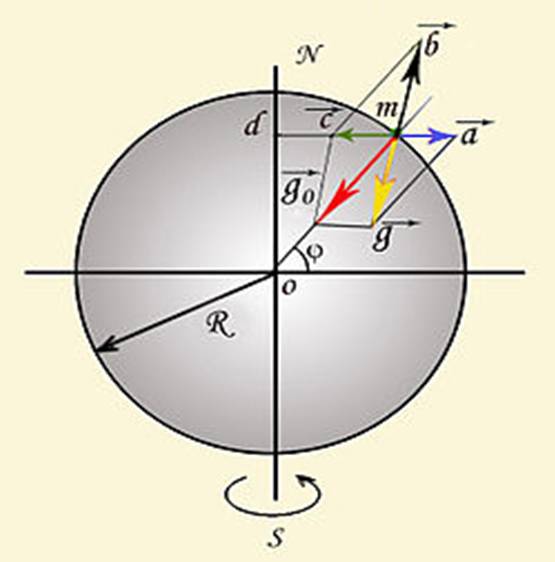

Сила инерции на поверхности Земли. На рисунке № 26 показана условно совмещённая картина действующих сил для наземного (НСО) и стороннего (ИСО) наблюдателей.

Рисунок № 21. Движение материальной точки на поверхности Земли.

В ИСО тело, находящееся на поверхности Земли, испытывает центростремительное ускорение AC, по величине совпадающее с ускорением точек поверхности Земли, вызванным её суточным вращением. Это ускорение, в соответствии со вторым законом Ньютона, определяется воздействующей на тело центростремительной силой C (зелёный вектор). Последняя складывается из силы гравитационного притяжения к центру Земли G0 (красный вектор) и силы реакции опоры B (чёрный вектор). Таким образом, уравнение второго закона Ньютона для рассматриваемого тела в случае инерциальной системы отсчёта имеет вид MAC=C или, что тоже самое, MAC=G0+B.

Для наблюдателя, вращающегося вместе с Землёй, тело неподвижно, хотя на него действуют в точности те же силы, что и в предыдущем случае: сила гравитации G0 и реакция опоры B. Противоречия здесь не возникает, поскольку в НСО, каковой является вращающаяся Земля, применять второй закон Ньютона в обычной форме неправомерно. Вместе с тем в НСО возможно ввести в рассмотрение силы инерции. В данном случае единственной силой инерции является центробежная сила A (синий вектор), равная произведению массы тела на его ускорение в инерциальной системе отсчёта, взятому со знаком минус, то есть − MAC. После введения этой силы уравнение движения тела, приведённое выше, преобразуется в уравнение равновесия тела, имеющее вид G0+A+B=0.

Сумму сил гравитации G0 и центробежной силы инерции A называют силой тяжести G (жёлтый вектор). С учётом этого последнее уравнение можно записать в виде G+B=0 и утверждать, что действия силы тяжести и силы реакции опоры компенсируют друг друга.

А теперь разберем примеры:

1. Движение незакрепленного предмета в автомобиле в системе автомобиля, бесспорно как раз и есть пример той самой силы инерции, связанной с сохранением телом своего состояния, однако даже в этом примере учтены не все силы: сила трения предмета о части автомобиля (не в воздухе же он висит), да и сам воздух в автомобиле тоже обладает инерцией, и при ускорении ведет себя также, как и указанный предмет, сила гравитации и не только между предметом и Землей, но и между автомобилем и предметом… дальше перечислять не буду. А в системе дороги не учитывать эти силы можно лишь в том случае если весь автомобиль со всем содержимым считать единым объектом. Если же рассматривать того же пассажира отдельно, то в любом случае необходимо учитывать его инерцию, иначе в результате чего будет происходить деформация спинки сиденья?

2. Предмет на орбите в своей системе покоится, а значит на него уже не действуют никакие силы или их действие уравновешено. Значит не нужно и силу гравитации учитывать. Движение можно рассматривать только в той системе, в которой оно существует. В системе где тело покоится и рассматривать то нечего, кроме самого тела конечно. А во внешней системе на него уже действует и сила гравитации (которая как раз и является центростремительной в данной системе) и та самая сила инерции, которая сопротивляется силе гравитации и пытается сохранить движение тела по прямой касательно орбиты.

3. В приведенном примере с материальной точкой (МТ) на поверхности Земли (рисунок № 26), вообще все перевернуто. Почему рассмотрение начинается с силы реакции поверхности? Она вообще учитываться должна в последнюю очередь. Рассмотрение должно начинаться с того, что во внешней системе (при этом данная система, с учетом определенных в ней сил, должна двигаться вместе с Землей по орбите) МТ двигается вместе с поверхностью Земли. Вследствие инерции МТ будет стремиться сохранить прямолинейное движение по касательной к окружности вращения в плоскости перпендикулярной оси вращения. Сила, появляющаяся в следствии этого, и есть единственная в данном случае сила инерции, которая имеет свой источник – это стремление тела сохранить свое положение в пространстве или прямолинейное движение. На противодействие этой силе будет расходоваться часть силы гравитации, которая и будет той центростремительной силой, заставляющей МТ искривлять свою траекторию, которую можно рассчитать по известной всем формуле. Она будет равна и противоположна силе инерции. Сила же реакции поверхности будет создаваться вследствие действия на МТ оставшейся части силы гравитации.

А в системе, вращающейся вместе с Землей, на МТ, вообще действуют только две силы: 1 – придавливает МТ к поверхности и 2 – сила реакции последней не позволяет МТ провалиться. А силы связанные с вращением Земли, вообще рассматриваться не должны, так как в данной системе такого движения не существует. Сила инерции просто сделает силу гравитации несколько меньше.

Стремление, ради упрощения, к замене реальных сил какими-то фиктивными, приводит к выводам о том, что существуют силы, которые якобы появляются сами по себе, что происходит при замене реального движения математической моделью. Это произошло и в случае полей электромагнитных сил, которые якобы могут существовать сами по себе и порождать сами себя. Рассмотрение движения как физического процесса возможно только в системах отсчета связанных с пространством, в котором единственной силой инерции, участвующей в рассматриваемом движении, остается сила, препятствующая изменению положения покоящегося тела либо изменения его прямолинейного и равномерного движения.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНЕРЦИИ.

В данном блоке излагаю еще одно предположение фундаментального характера. Ни в коем случае не претендую на абсолютность правоты суждений, но в затрагиваемых в блоке областях объяснения сути явлений практически не имеется, все только на уровне предположений, так почему бы не поучаствовать.

Использование в быту «болгарки» (угловой шлифовальной машины) позволяло часто наблюдать проявление инерции массивных вращающихся тел. Однако в свое время данные наблюдения особого внимания не привлекали. Теперь же, в ходе написания данного материала, эти явление предстало в новом свете. На фото № 32 представлена УШМ с достаточно массивным металлическим диском.

Фото № 32.

В ходе манипуляций с работающей УШМ наблюдается следующая картина:

1. При развороте УШМ в плоскости параллельной оси вращения диска, вокруг оси параллельной плоскости диска и находящейся за его пределами, часть диска, вектор окружной скорости которой направлен от оси поворота, довольно ощутимо сопротивляется, противоположная смещается практически без сопротивления в этом случае довольно явно диск делится на две части плоскостью поворота (фото №№ 33 и 34);

Фото № 33. Фото № 34.

2. При повороте УШМ вокруг оси совпадающей с диаметром диска, сопротивляются уже две части диска, расположенные симметрично относительно его центра, но точно также, как и в первом случае, их векторы окружной скорости направлены от оси поворота.

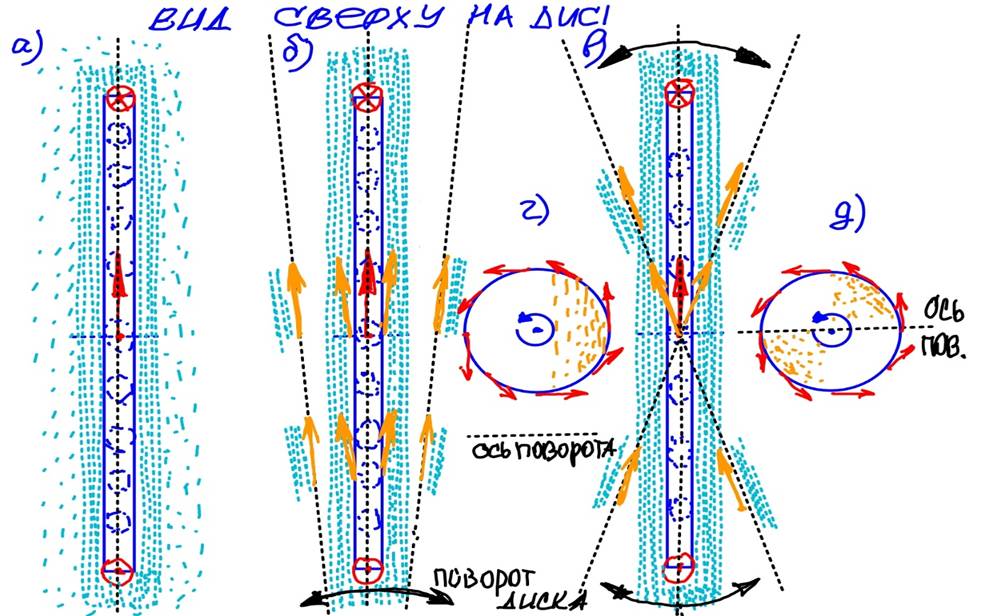

На рисунке № 27 схематично представлено довольно простое объяснение. Здесь вращающийся диск схематично изображен сверху. В области а) изображено начальное положение вращающегося диска, который создает уплотнение некоей материи вдоль своей плоскости. При повороте и развороте диска (области б) и в)), его частицы, окружная скорость которых направлена от оси поворота/разворота (желтые стрелки), вдавливаются в область уплотнения, что и вызывает сопротивление. В областях г) и д) желтым отмечены части диска, частицы которых вдавливаются в поток и испытывают повышенную возвращающую силу.

Рисунок № 23. Схема возникновения сопротивления частей вращающегося диска при его повороте/развороте.

Вот так и возникло предположение о том, что инерция есть взаимодействие объекта со скоплением неких частиц, назову их ИНЕРЦИОНАМИ. Как уже отмечалось в самом начале, современная наука совершенно не дает объяснения сути такого явления как МАССА. Впрочем, это относиться и к заряду, и к гравитации, да практически все фундаментальные явления имеют только количественные выражения для вычисления результатов их проявлений. При этом, зачастую и само объяснение физических величин сводиться к тому, что они есть решения каких-либо эмпирически полученных уравнений. Получение количественных зависимостей параметров явления, безусловно важно, но данный подход совершенно не дает ответа на вопрос «что же это такое?». В связи с этим, ничего не мешает сделать предположение, что масса объекта есть мера сопротивления среды, состоящей из инерционов, назову её ИНЕРЦИРОД, ускоренному перемещения в ней объекта. Так как инерция присуща всем объектам, имеющим массу, а масса свойственна даже элементарным частицам, инерцирод представляет из себя ту самую протоматерию, из которой все и состоит. И объект в данном случае это область пространства, которая не проницаема для инерционов. И это не МАКРОТЕЛА. Макротела для инерцирода – это совокупность объектов на уровне элементарных частиц или ещё меньше. Вследствие этого части макротел инерциальны сами по себе, точно также и гравитация действует на каждую из частей макротела в отдельности (вот почему, считаю, неправомерно утверждать, что метод «сухой инверсии» заменяет состояние невесомости).

Предлагаю следующий механизм возникновения инерции. Инерция возникает в следствии уплотнения инерцирода перед начинающим движение объектом, который к тому-же начинает раздвигать уплотненные инерционы. При установившемся движении объекта, раздвинутые им инерционы перетекают за объект и схлопываясь толкают его вперед. При этом воздействие сопротивления уплотняющегося и раздвигающегося инерцирода перед объектом равно воздействию схлопывания, что и поддерживает установившееся прямолинейное движение по инерции. При торможении объекта, перетекающие инерционы, схлопываясь сзади объекта, продолжают толкать его вперед пока не закончиться торможение, тем самым создавая силу инерции, которую и преодолевает тормозящая сила.

Развивая тему, и будучи совершенно не связанным какими-либо рамками научных степеней и узами научного братства, предположу, что все взаимодействия во вселенной есть взаимодействие вихрей инерционов разного уровня вложенности. Вихри первого уровня, назовем их МАССОНАМИ, являются полностью непроницаемыми для инерцирода. Из массонов состоят области пространства, взаимодействие которых с инерциродом порождает массу и инерцию. Сопротивление перемещению в инерцироде массонов, либо их совокупностей и есть собственно масса. Наименьшие устойчивые комбинации массонов являются элементарными частицами. Взаимодействие массонов и их совокупностей между собой есть гравитация. И так далее. Уровни вложенности вихрей инерционов увеличиваются, соответственно увеличивается сила взаимодействия следующего уровня.

Разберем с точки зрения сделанных предположений явление дефекта масс при слиянии объектов. В этом случае, их участки, которые совместились становятся недоступны для инерционов. Это уменьшает сопротивление и, соответственно, массу получившейся системы, по сравнению с суммарной массой отдельных объектов. Кроме того, высвобождаются частицы, участвовавшие в гравитационном взаимодействии между совместившимися участками, тем самым создается гравитационная волна.

Обратимся к слиянию протона и нейтрона. Протон окружен фотонами, которые также участвуют в создании его сопротивления в инерцироде и, соответственно, добавляют свою массу. При слиянии протона и нейтрона, становиться лишней не только часть частиц, которые обеспечивали гравитационное взаимодействие между ними, но и часть фотонов. Излишки сбрасываются из области соприкосновения, тем самым не только уменьшается масса общей системы, но и выделяется энергия в виде фотонов (которая и определяется как раз известной формулой со скоростью света в квадрате).

При значительном числе составляющих в сложной системе, могут создаваться дополнительные зоны непрозрачности для инерционов, из-за чего такая система может иметь массу не только не меньше, но даже и больше чем суммарная масса составляющих. И дальнейшее усложнение структуры может привести к тому, что увеличившееся сопротивление превысит силы, связывающие систему. В этом случае излишки освобождаются уже при делении больших систем. Схлопывающийся в промежутке, получающемся между разделившимися частями, инерцирод заставляет их разлетаться. А в случае ядер тяжёлых элементов, связывающим силам оказывает значительное противодействие и взаимное отталкивание большого количества протонов. В достаточно сложной структуре возможно не полное избавление от излишков фотонов из-за не равномерной связи протонов нейтронов. При разделении такого ядра в получившихся частях будет происходить упорядочение связей и выделение излишков фотонов, а также избавление от лишних частей, которые мешают упорядочению, в виде тех же нейтронов или даже более крупных структур. Кроме того, при делении ядер всегда говориться об ЯДРАХ, но фактически в реальном материале делятся АТОМЫ. Тогда в расчет необходимо принимать и электронную оболочку делящегося атома, которая может создавать для ядра как стабилизирующий, так и обратный эффект, а также участвовать в выделяемой энергии.

И снова интересная мысль. А что, если нейтрон – это не полностью нейтральный в электрическом смысле объект. Ядро нейтрона окружено фотонами разных видов (пусть будут положительными и отрицательными), которые просто нейтрализуют свое действие. Из-за того, что в нейтроне есть фотоны разных видов, нейтроны не могут полностью сближаться как с другими нейтронами, так и при обычных условиях с протонами. Для слияния необходимо как бы разрыхлить облака, возможно путем добавления фотонов. При слиянии с протоном часть фотонов становиться общей, в связи с чем связка протон-нейтрон является устойчивой. Так как на участке объединения положительные фотоны становятся общими, появляются излишки, которые и выделятся в пространство. При добавлении протона или нейтрона, тот или другой отталкивается от себе подобного. Но так как нейтрон-нейтронное отталкивание меньше чем протон‑протонное, то соединение 1 протон + N нейтронов вполне может существовать, а вот соединение 1 нейтрон + N протонов довольно проблематично и неустойчиво. Дальнейшая минимальная самая устойчивая комбинация 2 протона + 2 нейтрона расположенные взаимно противоположно в углах ромба, так как протоны отталкиваются сильнее.

Можно и дальше продолжать размышления, но для данной книги считаю достаточно.

ИТОГИ.

Вот основные выводы, которые, по крайней мере для себя, я сделал:

Свет – это поток частиц, причем имеющих не нулевые электрический заряд и массу. Перемещение источника влияет на пространственное перемещение света.

Скорость света в вакууме не предельная скорость передвижения в пространстве, а всего лишь техническая характеристика процесса электромагнитного излучения и только в таком качестве она инвариантна.

Системы отсчета не равноправны, а понятие система отсчета не тождественно понятию система координат.

Не существует относительности одновременности, что сразу решает и еще одну серьезную проблему – закон сохранения заряда становиться полностью инвариантен, а не связанным с какой-то калибровочной инвариантностью.

Нет никакого сжатия предметов в направлении движения, искажения времени тоже нет, как нет и искажения пространства-времени, да и само оно, со всеми своими мировыми линиями, всего лишь красивая математическая абстракция.

Гравитационного искажения пространства нет, а подтверждающее его линзирование света в зонах влияния сверхмассивных объектов, следствие обычного воздействия гравитации на частицы света.

Красное космологическое смещение не следствие расширения вселенной, а значит существование «темной» материи не имеет даже теоретических предпосылок.

Масса и заряд не просто данность, а проявления определенных вихревых взаимодействий. В случае с зарядом полярность довольно просто объясняется направлением вихря.

Все взаимодействия осуществляются через материальные носители, а не в пустоте какими-то магическими способами.

Сила не может быть фиктивной если она влияет на объект. Все силы имеют источник и проявляются только в присутствии объекта воздействия. В том числе и сила инерции.

Создание единой теории физической картины мироздания невозможно на принципах относительности и независимого рассмотрения происходящих процессов, без понимания сути явлений на уровне что и почему именно так происходит, а не на уровне решения математических выкладок.

Искренне благодарю за потраченное на чтение время.