Полная версия

Полная версияСпециальная теория относительности – гениальное озарение или математическая фантазия?

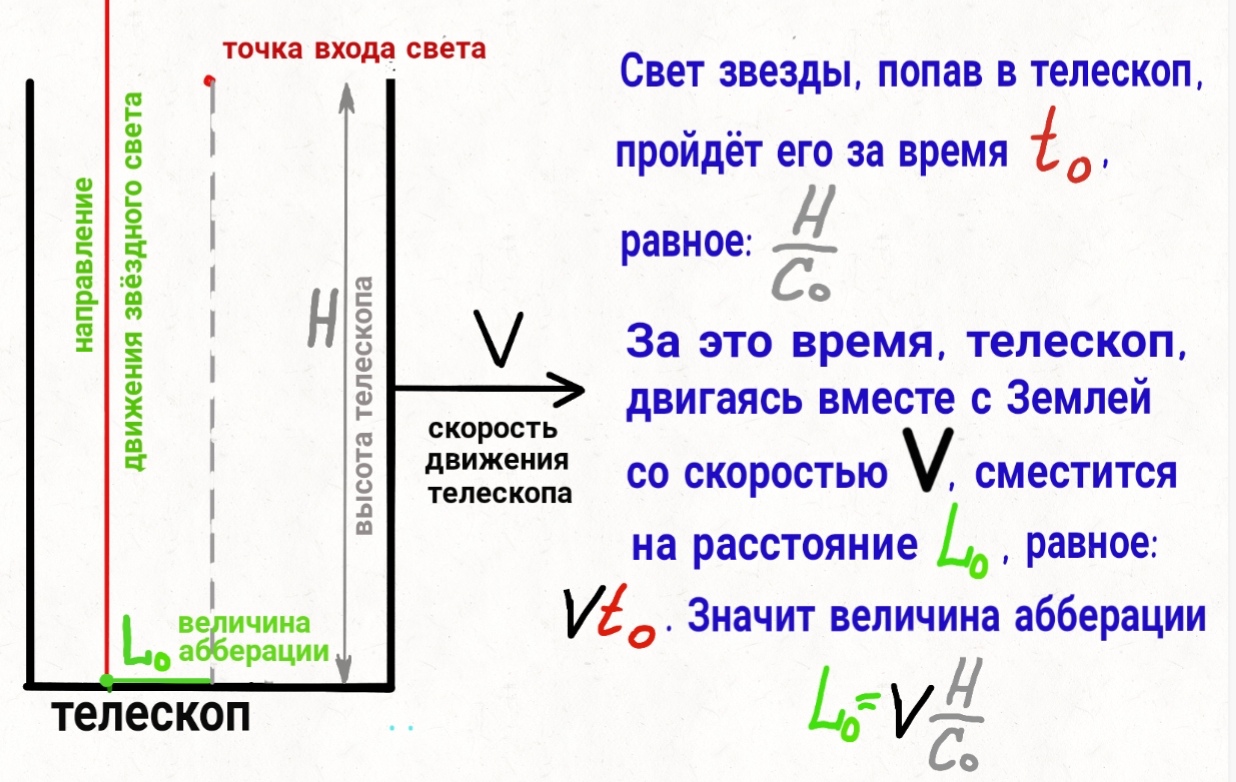

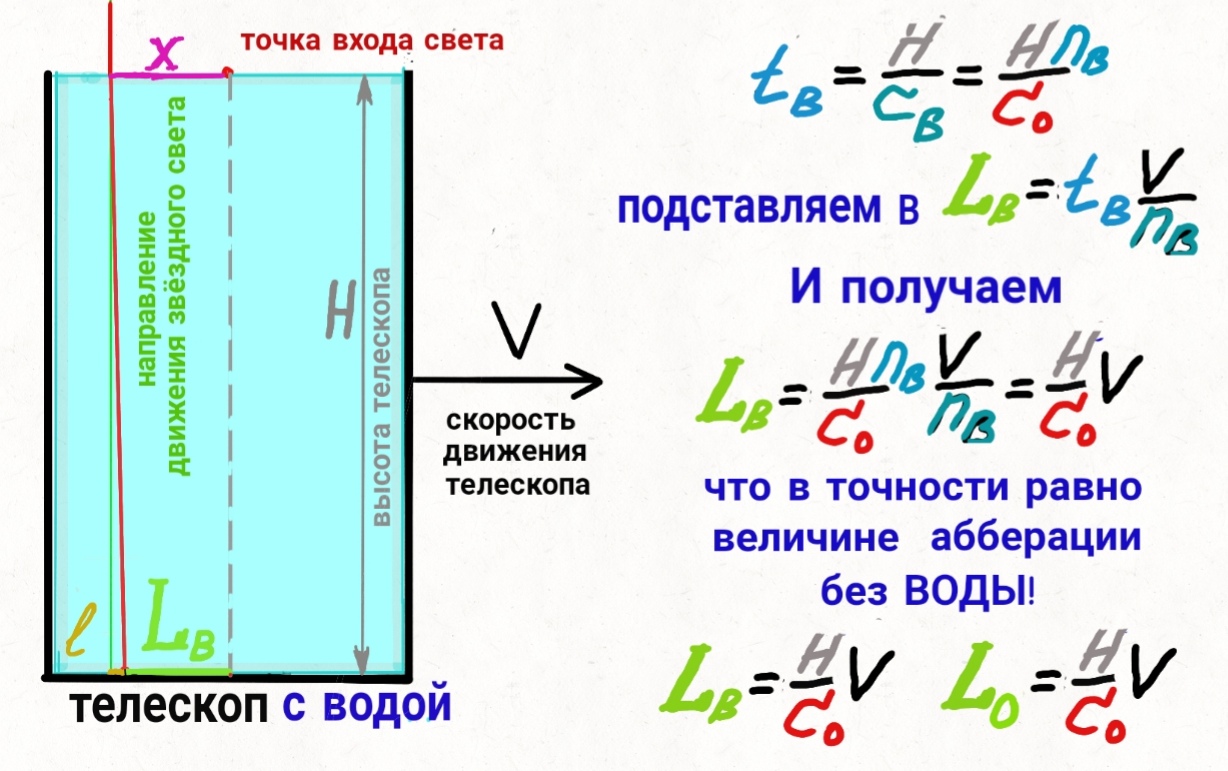

И это вообще, как я понимаю, тогда вызвало шок (потом то с помощью СТО все решилось). Как так-то, скорость света в телескопе с водой явно меньше чем без воды. Время прохождения должно быть больше, смещение должно быть больше, аберрация должна быть больше?! Но аберрация не изменилась?! Значит вода в телескопе, движущаяся вместе с ним и Землей не увлекает свет?! И заговорили о необходимости создания новой механики (что потом и получили в виде СТО).

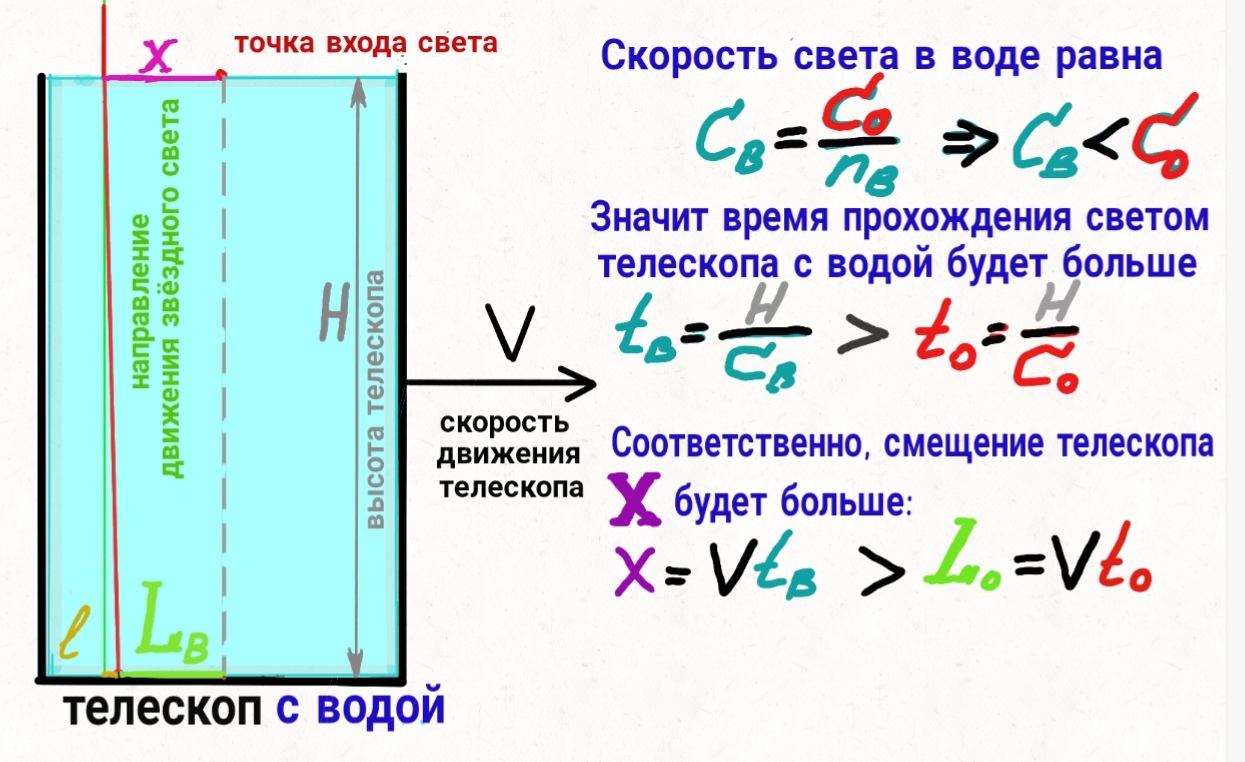

Но ведь все очень просто. И вода в телескопе увлекает свет и свет в телескопе с водой затрачивает больше времени, и Телескоп с Землей и водой смещается на большее расстояние! А вот величина аберрации НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ и НЕ ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ, какую бы светопроводящую среду в телескоп не заливали!!!

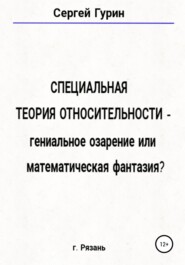

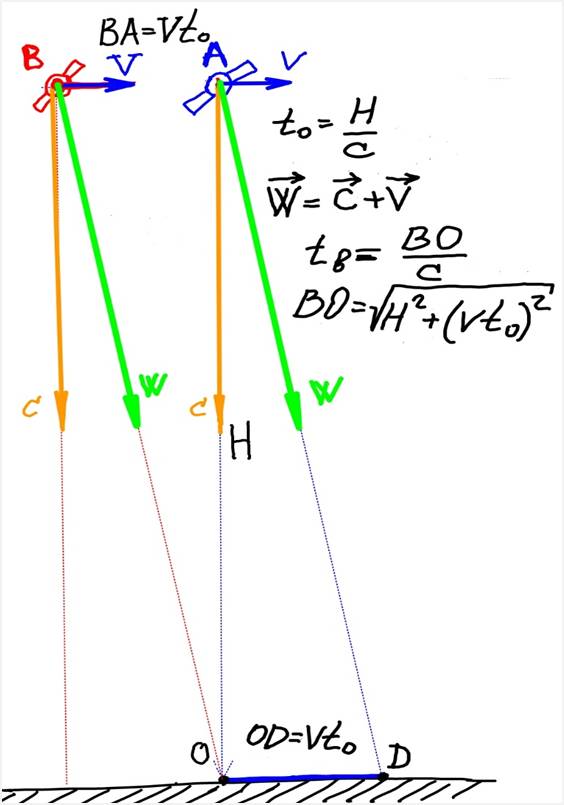

Еще раз вспомним механизм абберации.

Рисунок № 14. Схема возникновения звездной аберрации.

Дальше на рисунках №№ 15-17 представлена схема реального поведения звездного света в телескопе с водой и доказательство постоянства величины аберрации.

Рисунок № 15.

Рисунок № 16.

Рисунок № 17.

И никакой новой механики не надо, ни какой релятивистки и прочих связанных с ней чудес. Просто среда, увлекая свет в своем движении по орбите вместе с телескопом, компенсирует увеличение его смещения за большее время.

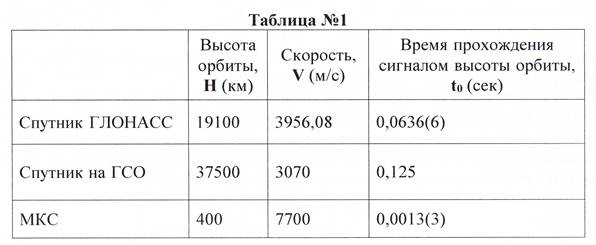

И пример уже из современности – спутниковая навигация, где как утверждается наблюдаются релятивистские поправки по времени, одна для учета влияния движения спутников (учет явлений СТО), вторая для учета влияния гравитации (учет явлений ОТО).

Первая поправка рассчитываются с использованием Лоренц фактора.

В таблицах № 1 и № 2 представлены усредненные данные для спутника ГЛОНАСС, спутника на геостационарной орбите и международной космической станции, скорость света принята 300000 км/с (для наглядности рассматривается ситуация, когда спутник и приемник находятся на радиусе орбиты, при этом приемник – на поверхности Земли):

И на практике все вроде совпадает с расчетами.

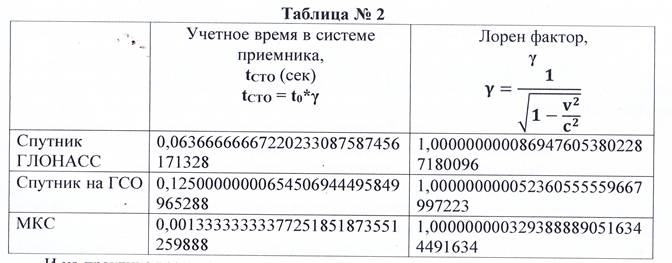

Однако, как же быть с тем, что уже утверждалось в статье – никакой зависимости течения времени от движения не существует? Ниже все объясняется без СТО. На рисунке № 18 представлена схема того, как на самом деле все происходит.

Спутник перемещается по орбите со скоростью V. Сигнал пройдет высоту орбиты Н со скоростью света С за время t0, спутник смещается относительно поверхности Земли со скоростью V. Но с такой же скоростью будет сдвигаться и сам сигнал в сторону смещения спутника.

Рисунок № 18. Схема распространение сигнала спутника.

Таким образом, если сигнал будет испущен спутником в точке А, то с поверхностью Земли он пересечется в точке D. А чтобы сигнал был принят приемником в точке О его необходимо отправить из точки В. В этом случае фактическую дальность до спутника необходимо рассчитывать по времени прохождения сигналом пути ВО по его пространственной скорости W равной векторной сумме скоростей спутника V и сигнала C. Но в существующих программах расчета скорость сигнала не может быть больше скорости света. Соответственно, чтобы рассчитать реальную дальность до спутника в момент отсылки сигнала по скорости C, «зашитой» в аппаратуру приемника, необходимо увеличить расчетное время (что и учитывается сейчас релятивисткой поправкой СТО). Расчетное время в этом случае tb = BO/C.

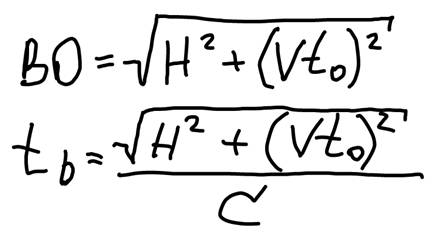

Путь сигнала и расчетное время:

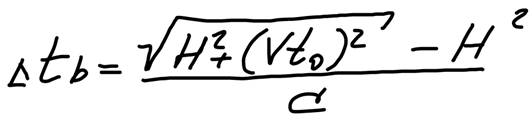

Расчетная разница времени:

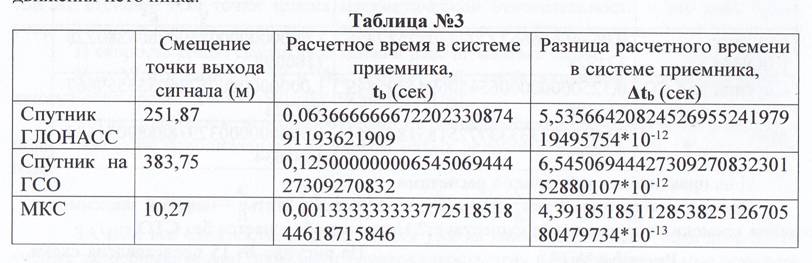

В таблице № 3 представлены данные для тех же спутников, рассчитанные на предположении, что свет поток частиц, пространственная скорость которого зависит от движения источника:

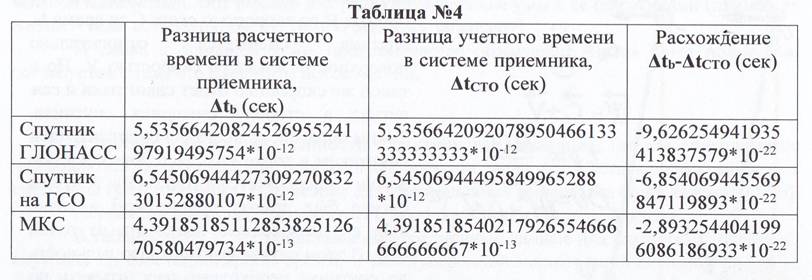

Ниже сравнение разницы времени, полученной с помощью СТО и разницы времени, рассчитанной с новой точки зрения (Таблица № 4):

И снова все просто, не надо выдумывать искажение времени, обычное классическое сложение скоростей, подтверждающее справедливость предположения зависимости скорости света от движения источника.

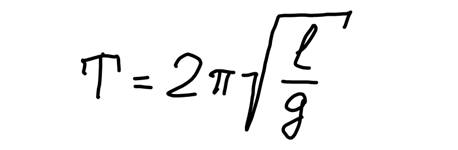

Ну а про замедление времени при увеличении гравитации могу написать лишь следующее: вспомним обычный маятник и формулу для расчёта периода его колебаний:

Период колебаний маятника

где: L длина нити, g ускорение свободного падения.

При подъеме g уменьшается, период растет, частота уменьшается. Если скорость времени измерять по частоте, то с подъемом скорость времени уменьшается, а не растет как в ОТО. То есть для одних процессов с подъемом время ускоряется, а для других замедляется. Еще один пример, слияние двух черных дыр. Недавно такой феномен был зафиксирован, даже гравитационные волны от него обнаружили. Но вот не задача – как быть с горизонтом событий? Ведь при достижении этого рубежа якобы время останавливается и объект для внешнего наблюдателя замирает на месте и будет вечно падать на черную дыру. А тут все произошло даже очень быстренько и никакой вечности. Просто одна черная дыра упала на другую, или в данном случае снова исключения и двойные стандарты: для черных дыр время не искажается? Как говориться – информация для размышления.

Однако, снова вернемся к природе света.

САМ ПРОБЛЕМУ ПРИДУМАЛ И САМ ЕЕ РЕШИЛ.

Свет – это электромагнитная волна, так утверждается в настоящее время, но все равно передается какими-то загадочными метафизическими частицами – фотонами. Массы нет, заряда нет, размер не установлен. То есть – ничего нет, но частица есть.

Причем эта волна самоподдерживающаяся, то есть её составляющие электрическая и магнитная сами друг друга порождают. Откуда же пошло это утверждение? А всего-то из необходимости существования решения системы уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Какой главный вывод из этих уравнений? Изменяющееся электрическое поле порождает магнитное, а изменяющееся магнитное, в свою очередь, порождает поле электрическое и все это без физического источника.

Но тут опять что-то смущает.

Ведь магнитные силы создаются только при движении электрических зарядов, и именно безотносительном движении. То есть, магнитные силы сами по себе существовать не могут в силу своей природы. Но в реальности и электрические силы всегда имеют субъекты возникновения и воздействия в виде электрических зарядов. При отсутствии электрического заряда электрические силы никак не проявятся, даже если смириться с возможностью существования электрического поля без необходимости существования заряда источника. И уж тем более магнитные.

Но как Максвелл вообще пришел к тому решению. А ему нужно было что-то чтобы объяснило существование переменного тока в цепи с конденсатором. Постоянный ток там не может существовать, так как цепь непосредственно не замкнута из-за отсутствия контакта в конденсаторе, а переменный ток существует. И придуман был «ток смещения». Почему придуман, а просто посмотрим какова логика оправдания его необходимости.

До этого Ампер сформулировал теорему о циркуляции магнитного поля постоянных токов по всякому замкнутому контуру, которая пропорциональна сумме сил токов, пронизывающих контур циркуляции. Справедливость теоремы для постоянного тока не вызывает сомнений. Однако предполагается, что цепь постоянного тока для обеспечения его постоянства должна быть замкнутой. И в практических случаях экспериментального применения так и есть. Но Максвелл столкнулся, якобы, с противоречием утверждения Ампера в случае переменного тока. На первый взгляд, да, противоречие есть, если рассматривать утверждение Ампера как математическую абстракцию. Она определена формулой ∮Bdl=4π/c∫jds (здесь B – вектор магнитной индукции, j – плотность тока; интегрирование слева производится по произвольному замкнутому контуру, справа – по произвольной поверхности, натянутой на этот контур).

В экспериментах с конденсаторами Максвелл обнаружил, что переменный ток может протекать и в незамкнутой цепи. Но при решении уравнения Ампера в этом случае использовались две различные поверхности, натянутых на один и тот же контур: одну провод пересекает, а другая выбрана так, чтобы проходила в разомкнутом пространстве конденсатора и не пересекалась проводом. При этом получились два разных выражения для тока, которые должны быть равны одному и тому же значению циркуляции магнитного поля по выбранному контуру. Через одну поверхность ток течет, а через другую нет, но магнитная индукция в контуре одна. То есть на лицо явное противоречие, которое показывает необходимость исправления формулы Ампера.

И Максвелл нашел способ, ввел ток смещения в тех областях пространства, где тока нет, и переписал формулу ∮Bdl=1/c∫(4πj+∂E/∂t)ds.

Но что гласит утверждение Ампера с физической, а не с математической точки зрения? Внимательно смотрим как связаны «сумма сил токов» и контур, по которому происходит циркуляция магнитной индукции. Сумма сил токов должна именно пронизывать и именно этот контур. А что это значит в реальном пространстве, а то что токи должны пересекать поверхность натянутую на этот контур и имеющую минимальную площадь. Таким образом с физической точки зрения никакая поверхность, выходящая за границы проводника, как в принципе и любая отличающаяся от минимальной по площади для заданного контура не должна рассматриваться в принципе. И тогда никакого противоречия в теореме Ампера даже для переменных токов нет, просто надо принять во внимание то, что даже постоянный ток какое время после включения может течь по проводу до конденсатора и накапливать заряды на его пластине. В общем‑то это же происходит и при изменении направления тока в случае с переменным. При этом надо учесть и то, что за время циркуляции ток меняется по величине.

Вот поэтому и не «обнаружил» Максвелл ток смещения, а именно придумал (прошу прощения за категоричность), чтобы разрешить им же и надуманное противоречие. В конденсаторе фактически тока нет и к данному пространству теорему Ампера применять, ну не корректно что-ли.

ФОТОН – РЕАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА, А НЕ ПРОСТО ПОРЦИЯ.

Так как магнитные силы – это не самостоятельное явление, а лишь производное от изменений электрических сил, а сами электрические силы порождаются электрическими зарядами, то электрические и магнитные силы это по сути одно и тоже – взаимодействие электрических зарядов в разных ситуациях. А значит для существования, так называемой, электромагнитной волны, распространяющейся в пространстве, необходимым, да и достаточным тоже, условием является существование перемещающихся электрических зарядов.

Вот и подошли снова к тому же – свет, да и любое электромагнитное излучение – это поток заряженных частиц. И кандидат на эту роль уже есть – тот самый фотон (можно конечно и по новому назвать). И заряд, и масса единичного фотона хоть и малы, но в любом случае не равны нулю.

Наличие отклонения света магнитными силами подтверждает данное предположение.

Также, без необходимости придумывать расширение вселенной, можно объяснить космологическое красное смещение далеких внегалактических объектов. Фотоны, являясь заряженными частицами, очень и очень медленно (но верно) постепенно расталкивают друг друга, из-за чего увеличивается длина волны долго идущего до нас света. Этим же можно объяснить и увеличение длительности светимости более далеких взрывов сверхновых звезд.

Немного в сторону. Более далекие сверхновые ведь взрывались в более ранний период эволюции вселенной, так может у них была другая, как говориться, элементная база. Да и вообще, как ведет себя газ в открытом пространстве? Что-то даже в условиях земной гравитации он не очень-то хочет оставаться в одном и том же объеме, а уж собраться в такую огромную «кучу», которая сможет сама себя сжать до необходимой для начала термоядерных реакций плотности в открытом глубоком космосе?! Весьма сомнительно. Гораздо вероятнее, что какие-то, и скорее всего электрически нейтральные частицы, образовывали сверхплотные относительно небольшие ядра будущих звезд. Ядра эти попадали в разреженные облака газа и уже вокруг них он начинал собираться, постепенно уплотняясь все больше и больше (но это предположение немного не по теме).

Вернемся. Пространственная скорость потока частиц, излучаемых источником, зависит от скорости этого источника (что кстати полностью согласуется с результатом опыта с указкой, и явлением аберрации). И эта скорость есть векторная сумма скоростей источника и скорости частиц относительно источника. При этом скорость частиц относительно источника продолжает оставаться в пределах, установленных скоростью света в вакууме, излученного неподвижным источником и является, характеристикой самого процесса непосредственного излучения фотонов. Так же как скорость звука, в каждой среде она имеет свой предел. А поток фотонов сам себе среда. Естественно фотон из источника не может вылететь быстрее чем определено таким пределом, но пространственная скорость фотона и их потока может превышать этот предел.

Это также объясняет постоянную скорость излучения из ускорителей, при экспериментах с частицами. Скорость излучения, выходящего из устройства, является той самой скоростью выхода фотонов. Весь ускоритель в данном процессе является излучателем, а взаимодействующие в нем частицы – это только источник, создающий эти фотоны. Также как атомы при создании лазерного луча являются лишь источником фотонов, а для внешнего пространства все рабочее тело (в независимости от его состояния) это единый излучающий объект. Тогда зафиксировать увеличение скорости излучения ускорителя возможно только во внешнем пространстве, в котором будет двигаться и сам ускоритель относительно измерителя. Например, в пространстве солнечной системы, в котором ускоритель перемещается вместе с Землей.

Раз уж затронута тема ускорителей. Почему никого не смущает общепринятое убеждение в том, что в них увеличивается масса разгоняемых частиц и поэтому для удержания разгоняющейся частицы необходимо все более сильное магнитное поле.

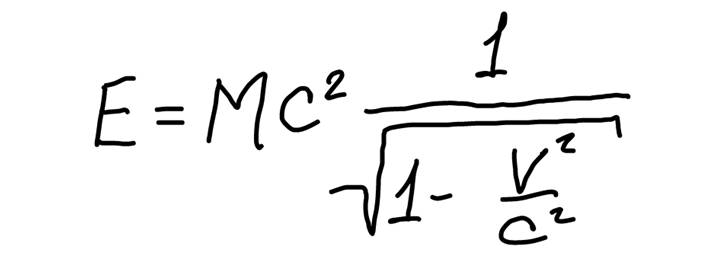

Вспомним как объясняется увеличение массы:

В системе отсчета, относительно которой частица имеет скорость V, полная энергия E частицы имеет вид:

Энергия движущейся частицы

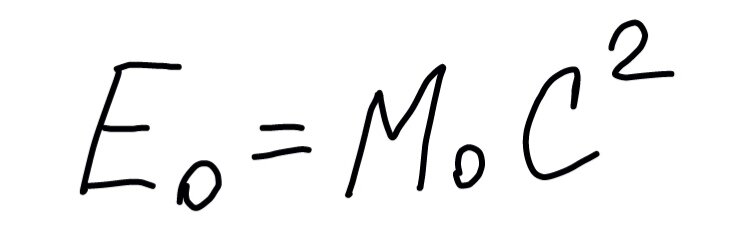

Формула показывает, что в релятивистской механике энергия свободной частицы E не обращается в нуль при скорости V=0, а остается конечной величиной, называемой энергией покоя Ео и равной соответственно

Энергия покоя частицы

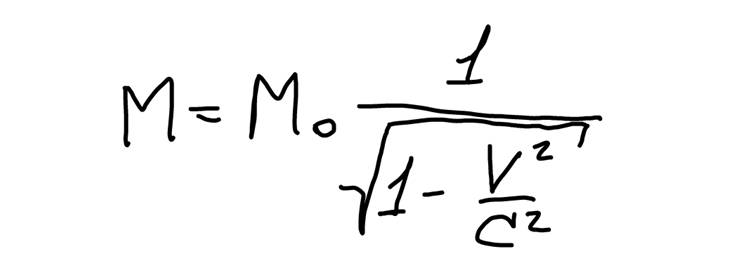

где Mо– масса покоя частицы. При движении энергия понятное дело увеличивается. Так как скорость света постоянна, единственный выход – увеличение энергии происходит из-за увеличении массы движущейся со скоростью V частицы до M. И массу покоя Mо при этом логично связывают с массой М соотношением:

Масса движущейся частицы

Но позвольте, почему полная энергия имеет вид зависимости только от скорости и только в релятивистском виде?. Где учет хотя бы потенциальной энергии частицы в условиях действия на нее электрических и магнитных сил, созданных в ускорителе. А про пресловутый Лоренц фактор вообще говорить не стоит – выше уже показана полная несостоятельность рассуждений, на которых основано создание этой релятивистской поправки. С физической точки зрения увеличивающаяся скорость частицы приводит к росту инерции. Из-за этого становиться все сложнее удержать частицу в циклических ускорителях. А при остановке более быстрой частицы требуется большая сила, что вполне вписывается в классическое представление. Например, чтобы затормозить двигающуюся автомашину необходимо преодолеть её инерцию, для чего необходимо сообщить ускорение, направленное против движения. Но если та же автомашина будет двигаться с большей скоростью, то чтобы не изменился тормозной путь ускорение должно быть больше, соответственно и сила больше, больше кинетической энергии растратиться, но масса автомашины не измениться. Почему для частиц должно быть иначе? На этот вопрос (как и на все другие, касающиеся теорий относительности и квантовых эффектов) ответ практически всегда одинаков, суть которого в том, что спрашивающий не совсем верно понимает основы данных теорий (что же, может быть и так).

Но вернемся к свету. А как же волновые свойства света? – возразит читатель.

Да все в порядке. Как были получены законы для волновых явлений? Путем наблюдения периодического движения совокупностей частиц. Вспомним звук, волны на воде и т.п. Да и математический маятник как таковой – это тоже совокупность частиц, сведенная к абстрактному представлению. А при разработке законов электродинамики вовсю использовались принципы гидродинамики.

Наблюдаемое явление дифракции потока электронов, да и других частиц тоже, вполне подтверждают, что и свет тоже поток частиц. А что волновые явления по сути есть особенности взаимодействий множества частиц с объектами и пространством доказывает и то, что при длительном пропускании одиночных электронов через дифракционную решетку, в итоге наблюдается устойчивая дифракционная картина, свойственная прохождению через эту решетку потока частиц. А почему? Объяснение сейчас – такая квантовая особенность частиц как «волновая функция». Совершенно опускается тот простой факт, что невозможно получить частицы с абсолютно одинаковыми динамическими характеристиками и направлять их в абсолютно одно и тоже место на решетке. Вот и получается, что множество пропущенных через решетку одиночных частиц просто переберет характерные варианты взаимодействия с решеткой.

КВАНТОВАЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ.

Возьмем туннельный эффект преодоления потенциального энергетического барьера частицами, не обладающими для этого необходимой энергией. В настоящее время он объясняется исключительно с точки зрения квантовой механики. Краткий смысл такой: из-за вероятностной природы квантовых эффектов при решении квантовых уравнений движения приближающихся к барьеру частиц, для некоторых из них появляется вероятность нахождения с той стороны барьера. Как я понимаю, туннельный эффект наблюдается не на одной неподвижной частице, а если к барьеру приближается множество частиц. Тогда почему исключается самое простое объяснение (даже упоминания о нем не встречал), что задние добавляют передним энергию и тем самым проталкивают их сквозь барьер.

Принцип неопределённости. Но тут-то что нового и принципиально относящегося исключительно к квантовому миру? Попробуйте, например, одновременно измерить скорость и размер двигающейся автомашины. Да не получиться. Даже однозначно положение в пространстве определить не получиться, так как машина – это не материальная точка, а реальный объект имеющий реальный, а не «пренебрежительно малый» размер.

А уж в микромире все измерения схожи с определением скорости, размера и состава той же автомашины по результатам удара её в бетонную стену, строение и состав, которой также до измерения не известны. Или даже в другую автомашину. О какой точности и определенности вообще можно говорить.

Теперь о самом будоражащем умы и не только ученых – квантовой суперпозиции, или возможности существования квантовых частиц во всех возможных состояниях до их наблюдения. И знаменитая иллюстрация – кот Шредингера. Бедный кот посажен в ящик с бутылочкой яда, которая разобьется если в изотопе, находящемся в этом же ящике, произойдет распад. Суперпозиция для животного объясняется тем, что, не открыв ящик, узнать его состояние невозможно и, соответственно, кот может находится во всех возможных состояниях, а открытием ящика суперпозиция сводится к единственному состоянию. То есть состояние кота определяется его наблюдением. Но это же просто бред. Здесь снова та же «относительность одновременности» только вид сбоку: суперпозицию информированности о состоянии кота выдают за суперпозицию его фактического состояния. Добавление в схему индикатора состояния кота, целостности бутылочки или распада изотопа напрочь уничтожит всю суперпозицию (поэтому его в изначальной схеме, наверное, и нет). Так и для частиц – суперпозиция пресловутой волновой функции это всего лишь отсутствие надлежащего индикатора. А имеющиеся сейчас инструменты и способы наблюдения просто приводят в большинстве случаев к уничтожению самой частицы в ходе определения её состояния. Значит получается, что если определили, то в другое состояние частица уже не уйдет, а до этого она могла находиться во всех возможных состояниях. А расхождения получаемых результатов, которые в таких условиях неизбежны, объясняют «вероятностным» характером квантовых эффектов.

Ну да ладно, вернемся к свету.

МАГНИТНЫЙ ПАРАДОКС.

Определение его природы как потока частиц, поставило вопрос, а где еще возможно обнаружить проявления их существования.

И решение пришло при рассмотрении парадокса Фарадея с металлическим диском и дисковым магнитом с позиции отсутствия СТО, которая и используется сейчас для его объяснения.

Краткое описание сути парадокса.

Медный диск расположен на одной оси с цилиндрическим магнитом. Между осью и краем диска измеряется наличие разности потенциалов. При вращении диска и неподвижном магните между краем диска и осью (далее центром) создавалась разность потенциалов. Что согласовывалось с представлениями Фарадея (проводник – медный диск пересекал магнитные линии и создавалась электро-движущая сила), но при вращении диска вместе с магнитом снова создавалась разность потенциалов, что уже не соответствовало (Фарадей был уверен, что магнитные линии должны были быть связаны с магнитом и вращаться с ним и, соответственно, с диском, т.е. диск их пересекать не мог), потом Фарадей убрал диск и разность потенциалов стал измерять между центром и краем магнита и при вращении магнита все равно появлялась электро-движущая сила (ЭДС). Сам Фарадей решил, что ЭДС наводиться в проводах цепи, которые пересекают магнитные линии, связанные с вращающимся магнитом. И это объяснение в целом принято и сейчас, только туда еще добавили мудрёность СТО.

Однако при попытках повторения данного опыта, мною была замечена одна особенность, которая не соответствовала представлениям о магнетизме полученным в школе. А именно: согласно тем представлениям, магнитное поле в магнитах создается совокупностью микроструктурных магнитных полей атомов материала, которые ориентированы в одну сторону. Этому объяснению вполне соответствует то, что магнитные линии должны быть связаны с внутренней структурой магнита и при вращении дискового магнита должны вращаться вместе с ним.

Но тогда, если заменить медный диск стальным (а у меня как раз медного и не было, ввиду спонтанности вообще всей данной работы и проведения опытов с использованием того, что есть под рукой), вращающийся магнит и вращающиеся вместе с ним «магнитные линии» должны увлечь стальной диск при вращении. Однако, на практике при вращении магнита (на фото № 6 кольцевой магнит под стальным диском, и диск и магнит на подшипниках для свободного вращения) диск оставался НЕПОДВИЖНЫМ!