Полная версия:

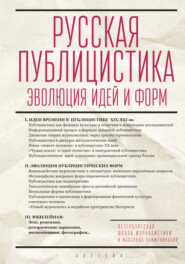

Русская публицистика. Эволюция идей и форм

Личностность, субъектность информационного взаимодействия передаются словом «общение», которое ясно выражает гуманитарную сущность поведения человека в медиасреде.

Приведенные суждения перекликаются с идеями интернационализации и международного научного обмена. Только обмен ни в малейшей степени не понимается как однонаправленный процесс. В мировой литературе новейшего времени интернационализация соотносится с тенденцией к девестернизации концепций и методики труда в изучении журналистики и коммуникаций, то есть к отказу от глобального господства англо-саксонского академического дискурса и равноправному взаимодействию разных национальных школ. Суть проблемы точно выразили южноафриканские исследователи: «Важным является различие между подходами, ориентированными на диалог или включение. Даже если различные журналистики включены в общемировом масштабе, некоторые из них могут остаться на положении маргинальных или отчужденных, как “альтернативные” журналистики… и, следовательно, неспособных оказывать влияние на доминирующий поток для его изменения, что было бы возможно при подлинно диалогическом подходе»[78].

Не будем множить цитаты, подобные высказывания и точки зрения были нами подробно представлены ранее[79]. Выводы, как нам думается, самоочевидны: восприятие иноязычной терминологии – это естественный процесс, особенно в современном мире без границ, но это и не магистральный путь построения отечественной терминологической системы. Даже компромиссное уточнение «адаптация» не служит страховкой от противоречий и неувязок при копировании иной по происхождению лексики. Адаптировать нужно к среде, имеющей сколько возможно отчетливые и устойчивые качественные характеристики. Средой для терминологии является теоретико-концептуальный аппарат российской журналистики, который, в свою очередь, соотносится с реальным состоянием отечественной, а также мировой журналистской практики. Конечно, наука может опережать практику, подсказывать последней образцы для подражания, быть «лучше» практики и т. д. Но она генетически не может игнорировать производственную и профессиональную реальность. Для какой же реальности предназначена гипотетическая адаптация?

Гармоничнее всего заимствованный понятийно-терминологический материал встраивается в те обстоятельства, которые идентичны порождающей его практике, то есть, в нашем случае, журналистике ведущих западных держав. Именно ей в западной литературе регулярно ставятся летальные диагнозы. Адаптация терминологии, характеризующей исчезающий феномен, фактически лишается смысла. Вместе с тем, по наблюдениям европейских исследователей, декларируемый кризис является кризисом той профессиональной парадигмы, которая принята журналистами на Западе, тогда как в других районах планеты журналистика прогрессирует и сталкивается с конкретными, практическими проблемами, подлежащими рассмотрению. Соответственно, «изучение журналистики с незападной точки зрения не должно быть просто побочным направлением журналистских исследований; оно может поставить под сомнение ключевые положения о журналистике, которые мы давно принимаем как должное»[80]. Думается, что сказанное в полной мере относится к модернизации терминологии.

Перейдем ко второму фактору модернизации, явственно обозначенному в текущих публикациях, а именно к взрывному развитию информационно-коммуникативных технологий. В той или иной форме в литературе говорится о том, что цифровой век потребовал обновления теоретико-концептуального аппарата в науке. Нет и не может быть возражений против тезиса об отмирании устаревающих догматов, в том числе под влиянием технико-технологического прогресса. Более того, следует внимательно прислушаться к голосу тех теоретиков, кто идет дальше констатации технического перевооружения. По их версии, в «постцифровом» мире не столь важно, «имеет ли человек доступ к новейшим потребительским гаджетам или нет… Что же это значит – быть ‘пост’ цифровым…? Одним из способов ответа было бы предположение, что ‘постдигитал’ – это гораздо в большей степени о способе мышления, чем о технологии, если эти вещи вообще можно разделять…»[81]. Бытие человека и общества приобрело небывалое прежде измерение – медиажизнь (media life), что было зафиксировано в литературе, как отечественной[82], так и зарубежной[83].

Значит, научно-познавательная мысль должна концентрироваться на вопросах о том, насколько радикальны произошедшие перемены, влекут ли они за собой коренное преобразование журналистики и, соответственно, способов мышления о ней, то есть к концептуальному и терминологическому перевороту. В дискурсе о современной журналистике онтология, гносеология и лексикология связаны неразрывно. Данную связь отчетливо видят те зарубежные исследователи, кто выступает за взвешенный подход к вопросам принципиальной важности. Отвергая скоропалительные и крайние выводы о «конце» журналистики и науки о ней, они пишут, что «в ответ на тревожные события в отдельных западных странах ученые выступили с призывами «перестроить’, ‘пересмотреть’, ‘переделать’, ‘реконструировать’, ‘переосмыслить’ и ‘переизобрести’ журналистику… и даже ‘переосмыслить еще раз»»[84]. Между тем крупные изменения в журналистике, благодаря новым технологиям и онлайн-формам новостей и конвергентным мультимедийным редакциям, это не уход от бренда журналистики в принципе, а всего лишь ломка стандартов, заимствованных из американских и британских моделей[85].

Самое прямолинейное решение задачи «переизобретения» лежит на линии замены объекта изучения – от журналистики к каналам и технологиям, через которые она предстает миру. Поскольку веяния реконструкции доносятся из ведущих западных стран, в российском контексте сливаются воедино оба фактора – зарубежное влияние и технологический скачок. Правда, надо оговориться: международное сообщество отнюдь не единодушно голосует за пересмотр понимания журналистики и сопровождающей ее функционирование терминологии. Мы проверили надежность популярных отсылок к мировой практике, которая якобы изживает журналистику в пользу более «современных» медиа, на материале представительных научных конференций. За основу была взята программа англоязычной конференции ICA – крупнейшей глобальной ассоциации исследователей коммуникаций, – проходившая в мае 2020 года. В названиях докладов слова journalism, journalist встретились 125 раз – ровно столько же, сколько media, то есть внимание к ним распределяется паритетным образом. Для сравнения мы обработали программу конференции «Журналистика в 2020 году», проходившую в Москве в феврале 2021 года: журналистика, журналист – 29, медиа – 97. Конечно, анализ не претендует на репрезентативность, но при всей ограниченности материала нельзя не увидеть, что в России мы отказываемся от привычной терминологии, но при этом действуем явно не в унисон с глобальным научным процессом. Заметим на полях, что mass communication / массовая коммуникация почти совсем не встречается в темах докладов, то есть этот термин уходит из активного употребления.

Не случайно в России рождается проект под названием «От теории журналистики к теории медиа». Его инициаторы предлагают следующее переосмысление ретроспективы и перспективы отраслевой науки: «В прошлом отечественные ученые неоднократно предпринимали попытки наиболее точно обозначить область исследования медиа. Определение уникального пространства исследований с самостоятельным теоретико-концептуальным и методологическим аппаратом привело к образованию достаточно стабильной и развитой системы теоретической рефлексии – “теории журналистики”. Однако в контексте цифровых преобразований и активного расширения медиасферы ее широкое и полноценное применение оказалось невозможным»[86].

Приведенное высказывание вызывает целый ряд сомнений, даже в плане точности определений. Первое. Теоретики журналистики в прошлом отнюдь не стремились обозначить область исследования медиа – они работали в своей области, в журналистике, и именно это понятие включалось в название многочисленных монографий, учебников и учебных дисциплин, что, впрочем, происходит и сегодня. Второе. Самостоятельный теоретико-концептуальный и методологический аппарат призван отражать явления в журналистике, которая, как мы выяснили выше, не исчезла из профессиональной и общественной практики и, следовательно, сохраняется потребность в этом аппарате, включая терминологию. Третье. Категорическое «применение оказалось невозможным» звучит как объявление о ликвидации целой отрасли знания, с чем вряд ли согласятся активно работающие в ней специалисты. Возможно, есть резон в формировании нового научного направления с собственной объектной базой (к ней, возможно, будет относиться входящая в моду терминологическая новация «медиаисследования»), но только не за счет вытеснения и подмены другой, сложившейся ранее.

Внимательное рассмотрение движения в теории заставляет усомниться в высокой продуктивности таких вытеснений и подмен. Исследователь онлайн медиа Р. Салаверриа, чья компетентность в данной области получила международное признание, опубликовал примечательную статью под названием «Цифровая журналистика: 25 лет изучения». Он пишет: «Эти первые 25 лет цифровых медиа не были особенно плодотворными с точки зрения создания новых теорий для общей интерпретации журналистики. Идеи великих мыслителей XX века в области социальной коммуникации, журналистики и общественного мнения… по существу, продолжают формировать теоретическую интерпретационную структуру»[87].

Журналистика меняет свое технологическое оснащение, даже покидает традиционные носители своего содержания, и при этом остается собой и по-прежнему приковывает к себе внимание научного сообщества. По мнению авторитетных в мировом сообществе специалистов, «“цифровое” в цифровой журналистике – это механизм, а не среда, передний план, а не фон, сцена, а не реальность. Именно в этом смысле “цифровое» дает журналистике возможность вести свою продолжающуюся борьбу за существование и верное определение»[88].

Из каких научно-дисциплинарных полей приходит тяготение к медиа, СМИ, массовым коммуникациям взамен журналистики? Зная предметные области разных наук, ответить не так уж сложно, тем более что сторонники замены сами заявляют о своих предпочтениях: «Теорию СМИ создали социологи. Причем зарубежные. Вероятно, российским исследователям не хватает ощущения причастности к созданной теории, российских интерпретаций и рефлексий, референций к отечественной теории журналистики. В работах социологов мы не находим рассмотрения журналистики и создания теоретических описаний журналистики, но находим системное изучение процессов массовой коммуникации в структуре общества»[89]. Такая суженность дисциплинарного горизонта не получает поддержки со стороны авторов, ратующих за многомерность подходов к журналистике и усиление гуманитарного начала в ее изучении. По их оценкам, «почти пятидесятилетний опыт создания советской науки о журналистике показывает, что создаваемая в рамках позитивистской парадигмы (социологическая школа журфака МГУ) теория не смогла стать адекватной нынешним условиям и требованиям профессиональной среды. Она даёт лишь один срез феномена журналистики (экономическая целесообразность…), но не может стать основанием общей теории»[90].

Надо добавить, что поиски точных теоретических и терминологических решений для журналистики в социологии коммуникаций не могут увенчаться успехом еще по одной причине. Она связана с чрезвычайной размытостью коммуникативного поля в науке, несмотря на многолетние попытки придать ему некие четкие контуры. Подводя своего рода итог этим попыткам, ведущий специалист в данной области С. Вайсборд выпустил монографию, где признает, что коммуни-кативистика не является научной дисциплиной, а представляет собой своеобразную прото- и постнауку, которая не имеет теоретического и методологического ядра и существует в размытых дисциплинарных и интеллектуальных границах[91]. Другие исследователи уточняют, что «наука о коммуникации… вряд ли обладает характером нормальной науки: трудно представить, какая тема так или иначе не относилась бы к коммуникации»[92].

Полемика помещается в более широкие рамки, когда она в целом касается взаимоотношений теории журналистики с другими научными дисциплинами, имеющими в журналистике свои предметные интересы. Президент Бразильский ассоциации исследователей журналистики проводит четкую разграничительную линию: «В то время как исследователь из другой области, изучающий журналистику, может довольствоваться использованием методологий из собственной дисциплины… исследователь, желающий выявить особенности журналистики… должен быть в первую очередь озабочен тем, как сделать возможной разработку… методологий, адаптированных к особенностям журналистики. <…> Мы настаиваем на различии между так называемыми исследованиями журналистики [journalism studies] и теориями журналистики»[93]. Аргументация автора устремлена к углубленной специализации в своей профессиональной сфере, во избежание растворения в смежных науках.

Конечно, нет речи о запрете оригинальных идей в теории или директивном насаждении единственно правильной терминологии. Плюрализм служит двигателем науки, и с разными подходами надо считаться как с данностью. За данность надо принимать и лавинообразное проникновение в специальную лексику, с одной стороны, неоправданного калькирования иностранных выражений, с другой стороны – всевозможных техницизмов, тоже, как правило, иноязычных по рождению. Лексикон ученых и журналистов неудержимо засоряется избыточными англицизмами, такими как неблагозвучный фактчекинг (вместо привычной проверки фактов), мертвящая аттрактивность (привлекательность), жаргонный фейк (дезинформация), не говоря уже о лишенном внятного содержания наименования «новые медиа».

До некоторой степени революционный взрыв в технологиях напоминает социально-культурный перелом, произошедший в России после 1917 года. Тогда тоже в речевую практику хлынули дисгармоничные лексические новообразования, хотя и спровоцированные иными факторами. Современники-литературоведы отмечали: «На наших глазах, можно сказать, произошел… прорыв словарного языкового фронта <…> – и новые слова, новые обороты, новые выражения неудержимым потоком низвергаются на язык». Какие же делались выводы? «Нельзя загородить поток, но можно направить его. Нельзя искоренить ни пошлое тяготение к новым словечкам, ни озлобленную ненависть к новому слову, но можно учить людей разумно и бережно относиться к своему языку»[94]. По всей видимости, терминологию журналистики в нашем веке тоже ждет постепенное, разумное и бережное выстраивание сообразно динамике профессиональной практики и логике развития своей области научного знания.

Итак, наблюдения за текущей литературой вопроса показывают, что терминология находятся в фокусе научного интереса. Трудами научного и журналистского сообществ в России создан фонд разнообразных справочников, имеющих, как правило, прикладное, профессионально-практическое назначение. Вместе с тем явно ощущается и формулируется в публикациях запрос на фундаментальные издания энциклопедического характера.

Решение данной задачи тесно связано с ответами на базовые вопросы о природе и функционировании журналистики в изменившейся социально-культурной и технологической среде. Сторонники коренного пересмотра концепций и вслед за тем терминологического аппарата аргументируют действием двух мощных факторов – потребности развивать международное сотрудничество в теории и цифрового взрыва в медийной индустрии. Согласно этой логике журналистику в качестве опорной категории заменяют медиа и коммуникации, что проявляется как на уровне доктрин, так и на уровне терминологических обозначений. Однако предложения такого рода вызывают возражения в российских и зарубежных научных кругах.

По нашим представлениям, приоритетное внимание к медиа означает изменение объекта изучения и научно-дисциплинарного поля. Интересам развития теории в большей мере соответствуют не вытеснение одного поля другим, а их взаимодополнение и взаимодействие. Мы находим основания для подтверждения выдвинутой в статье гипотезы о том, что интернационализация и цифровизация являются мощными факторами изменений в теории журналистики и модернизации ее аппарата, но они не вызывают ее отмирания или радикального пересмотра.

Значит, речь может идти о сравнительно мягком решении, соотносящимся с распространенной сегодня концепцией текучей реальности, в которой утратили свою определенность и влиятельность постулаты, ограничения, нормы и т. п. Данному условию отвечает контекстный подход, который активно используется в лингвистике и культурологии. Если нет возможности описать явление в границах единственной концепции, то действует принцип дополнительности контекстов, в совокупности раскрывающих смысл и значение объекта анализа[95]. Ныне данный подход получает распространение в целом ряде социальных и гуманитарных дисциплин. Он помогает преодолеть нарастающую многозначность терминологии как препятствие к взаимопониманию между представителями разных предметных областей в науке. Из-за использования различной терминологии для обозначения идентичных значений происходят потери части научных достижений (гипотез, методов исследования, терминологии)[96]. Думается, принцип дополнительности контекстов может найти полезное применение в исследованиях журналистики, в том числе при разработке ее обновляемого терминологического аппарата. К такому решению толкают и многомерность самой журналистики как института и профессиональной практики, и возрастающая разноголосица в ее теоретической интерпретации. Движение по этому пути будет успешным лишь при условии, что сохранится общее объектное поле – журналистика, во всем ее разнообразии, без попыток заместить ее другой субстанцией, располагающей собственным теоретическим обеспечением.

Корконосенко Сергей Григорьевич,

доктор полит.н., профессор,

заведующий кафедрой теории журналистики

и массовых коммуникаций СПбГУ

sk401@mail.ru

Е. И. Орлова

Взаимодействие журналистики и литературы: несколько нерешенных вопросов[97]

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы истории и методологии изучения истории журналистики и литературы в их взаимодействии: типология изданий, периодизация, развитие сатирической публицистики, филологические методы в изучении истории журналистики, имманентные процессы в развитии литературы и журналистики и их соотношение с «внешними» историческими условиями. В качестве оптимального и общего для обеих наук метода автору статьи видится соединение культурно-исторического подхода с анализом поэтики художественных и публицистических произведений.

Ключевые слова: литературный процесс, журналистика, публицистика, культурно-исторический метод, поэтика.

В последнее время явственно наметился поворот в осмыслении самых принципов исследования истории журналистики и – на фоне все дальше уходящего от нас ХХ века – в размышлениях историков журналистики и литературы о формах взаимодействия литературы и журналистики, о соотношении публицистического и художественного и некоторых других. Не претендуя, конечно, решить все эти вопросы, обозначим их и наметим те точки, которые представляются, на наш взгляд, точками наибольшего напряжения.

У каждой из наших наук – истории журналистики и истории литературы – есть свои специфические и нерешенные проблемы, а есть и общие. Например, заметно, что разные формы художественной речи – поэзия и проза – развиваются в истории литературы неравномерно: начало XIX века можно с полным правом назвать эпохой поэзии, все главные художественные открытия происходят именно здесь (первая русская комедия новой формации, первый русский роман нового типа – стихотворные произведения). Лишь к концу 1830-х годов проза начинает не только интенсивно развиваться, но даже и влиять на поэзию, отсюда появление, например, у Некрасова сюжетности в стихах, голосов персонажей, вплоть до сказа и т. д. Вероятно, не случайно и объединение им стихотворений в циклы – этот новаторский прием затем был глубоко усвоен и по-своему претворен в поэзии символистов.

Нечто подобное мы видим в начале ХХ века: серебряный век – век поэзии по преимуществу. Отчего так происходит, сказать невозможно, но на протяжении 1900–1910-х годов в воздухе начинает витать идея книги стихов как нового романа (от Бальмонта до Ахматовой можно видеть это явление, осмысляемое одновременно самими поэтами и критиками-филологами). Разрабатываются, в том числе и на страницах периодики, вопросы теории стиха, особенностей прозы и поэзии. Так формируется центральная часть литературоведения – поэтика, и одновременно мы видим мощный взлет в развитии литературной критики, так что создаются предпосылки для их постепенного обособления, что и происходит в ХХ веке. Но в его начале наблюдается замечательный синтез «журнальной науки» (по позднейшему определению Б. М. Эйхенбаума) и газетно-журнальной критики.

Общим полем интересов и общей нерешенной проблемой можно считать вопрос о сатире, с ее неравномерным развитием, еще не поддающимся осмыслению, с ее смешением жанров, может быть вообще обусловленным ее полигенетической природой (например, фельетон и рассказ – границы между ними часто оказываются размытыми). Понятно, что в разные периоды российской истории взлеты и упадок сатиры, в том числе сатирической журналистики, не могли не быть связаны с причинами внешними – законами о печати, цензурными условиями и т. д. Но есть, вероятно, еще не изученные нами имманентные процессы. «Так, например, период гласности конца 1850-х гг. – времени появления многочисленных уличных юмористических листков – в значительной степени отличается от нового всплеска юмористических изданий рубежа 70–80-х гг. XIX в. Типологическое определение представителей “малой прессы” также нуждается в специальном рассмотрении. В рамках даже одной типологической группы существует разнобой в определении юмористических и сатирических изданий, типологические признаки которых порой трудноразличимы»[98], – пишет Л. П. Громова. При этом она указывает, что интересна не только «многострадальная» цензурная история этих журналов и «листков». «Этот сегмент прессы представляет интерес и как социокультурный феномен, являющийся отражением процессов массовизации журналистики как части культуры общества»[99]. Л. П. Громова констатирует важность этих проблем и для последующих десятилетий в России.

В самом деле. Понятен взлет (по крайней мере, количественный) сатирических изданий во время революции 1905 года и их последующий спад. Но чем объяснить расцвет сатиры, в первую очередь сатирического фельетона в 1920-е годы, когда на протяжении всего десятилетия шла дискуссия о сатире, которая, особенно по прошествии времени, видится нам сегодня скорее кампанией по ее уничтожению, вплоть до требования писать «положительную сатиру», а цензурные условия были многократно ужесточенными в сравнении с дореволюционным временем? (Кстати, и в 1920-е годы не различали юмористику и сатиру.) В печати шла дискуссия о фельетоне, а литературоведы видели в нем неотъемлемую часть современной им словесности. «Фельетон – принципиально существенная проблема литературы в целом»[100], – писали в 1927 году Ю. Тынянов и Б. Казанский, предваряя составленный ими сборник исследований о фельетоне для издательства «Academia». В начале 1930-х годов М. Булгаков, признаваясь в «чрезвычайном» влиянии на него Салтыкова-Щедрина, так отвечал на предложенную литераторам анкету о Щедрине:

«Вы пишете об оценке Щедрина в связи с задачами создания советской сатиры?

Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Ее нельзя создать. Она создается сама собой, внезапно»[101]. – Тогда эта булгаковская анкета, конечно, не была напечатана – это произошло лишь 36 лет спустя после смерти писателя. И в это же время, как будто снова не слишком подходящее для расцвета сатиры, – в 1970-е годы, – возрождается фельетон: в «Литературной газете» шестнадцатую полосу ведет Евгений Сазонов, «людовед и душелюб», чей образ создавался, вероятно, по подобию Козьмы Пруткова, но превосходил того по степени сатирической остроты. Продолжается издание журнала «Крокодил». В «Известиях» крупным явлением становятся фельетоны Владимира Надеина и Устина Малапагина (настоящее имя – Анатолий Шайхет). Они потом издаются отдельными сборниками и, таким образом, входят в литературный процесс.

Напротив, конец 1980-х – начало 1990-х годов, которые по внешним условиям, казалось бы, могли стать благоприятным периодом, не дают сколько-нибудь заметного всплеска сатирической публицистики и литературы.

Вот это еще одна из общих для истории журналистики и истории литературы неизученных проблем – расцвет и затухание жанров журналистики, в частности публицистики, целых пластов литературы.

Сотрудничество наших наук чрезвычайно плодотворно для них обеих.

Начало изучению взаимодействия литературы и журналистики после долгого перерыва (примерно в три десятилетия) было положено в конце 1960-х – в 1970-е годы ХХ века, когда были изданы два тома коллективных трудов Института мировой литературы «Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала ХХ века». Несколько раньше там же вышли «Очерки истории русской советской журналистики. 1917–1932»: главное внимание и здесь было уделено литературным журналам.