Полная версия:

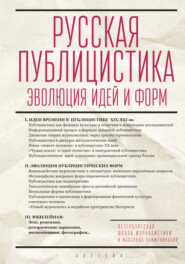

Русская публицистика. Эволюция идей и форм

Общеизвестно, что по мере развития литературы и падения ранее господствовавших принципов нормативной эстетики, нарастал и усиливался процесс так называемого «смешения жанров». Соответственно в литературной критике и публицистике повсеместно падал интерес к жанровой форме произведений, а их эстетическая и тем более идейно-публицистическая оценка переставали зависеть от места произведения в жанровой иерархии искусства. На первый план выдвинулся критерий индивидуально-стилистической уникальности авторов и их произведений, и в эту же плоскость переместился вопрос о качестве и характере внутрилитературных «влияний» и «взаимодействий», в том числе между литературой и журналистикой. Жанровая терминология стала играть сугубо вспомогательную роль. На недавнем научном форуме этот вопрос вновь был поставлен на обсуждение историком и теоретиком журналистики Е. А. Ахмадулиным, заявившим о необходимости научно-обоснованной типологизации жанров, что существующая система жанров создавалась интуитивно, а не на основе исследования текстов. «Не имея под собой типологической базы, – утверждает исследователь, – эти практические формально-логические структуры лишь методически обслуживают «профессиональный договор» о формах текстов. Именно поэтому речь постоянно идёт о взаимодействии, метаморфозах, диффузии жанров, не имеющих единой основы для их деления и жестких критериев для их определения»[45]. Проблема утраты жанровой определённости, ставилась и раньше исследователями. В 1960–1970-х гг. В. В. Учёнова обратила внимание на процесс, который она назвала диффузией жанров или размыванием жанровых границ. Суть диффузии – взаимообогащение жанров в ходе активного взаимодействия. Особенно активный процесс появления новых жанров и обновление традиционных литературных (публицистических, журналистских) форм мы наблюдаем в периоды общественного подъёма, драматических событий или переломных моментов в истории общества, государства, когда новые идеи транслируются в новых или обновлённых формах.

Об исторической обусловленности содержания и формы литературного произведения (публицистического – в особенности) писали многие исследователи[46], обращая внимание на эволюционный принцип культурно-исторической изменчивости, когда любое произведение или стилевая система могут внезапно вновь актуализироваться в художественном процессе, ведя к возникновению или обогащению традиции. К концепции циклического характера общественного развития обращается и Ю. Б. Балашова в размышлениях о трансформациях публицистики в переходные периоды социокультурного развития: «Особую востребованность публицистики в переходные периоды жизни общества определяет сопутствующий им кризис устоявшихся ценностных ориентаций, потребность в опоре на авторитетные суждения в ситуации поиска новых мировоззренческих ориентиров»[47].

Каноничность жанровых форм как совокупность темы и приёмов её композиционно-стилистического решения является подвижной системой, отражающей своё время. Эта связь прослеживается в развитии литературы, литературной критики, журналистики и, особенно, публицистики – во всех её разновидностях. Определяющим свойством этих текстов является публицистичность – эмоционально-образная обращённость к актуальным вопросам современности. Такой характер имела литературная критика Белинского, который создал особый тип статьи – публицистического литературного обозрения, отвечавшего потребностям времени и запросам читателей, а также отражавшего характер автора, его яркую и неповторимую личность. Каждая эпоха порождала яркие имена публицистов, отразивших не только идеи, но и дух времени, нашедший воплощение в поэтике, новых жанровых формах. Это наблюдение Л. Е. Кройчик иллюстрирует на примере периода горбачёвской «оттепели», когда «на газетно-журнальных полосах, в эфирах ТВ и РТ появились подзабытые жанры обозрения, комментария, интервью, эссе» и когда «традиционные жанры статьи и корреспонденции обретали новые черты, становясь ощутимо образными»[48]. Автор ставит задачу «по-новому посмотреть на классификацию жанров, тем более, что «процесс эволюции был продолжен в восьмидесятые-девяностые годы, чему способствовала радикальная политическая, идеологическая и экономическая смена парадигм государственного развития и радикальные перемены в общественном сознании»[49].

Эволюция жанров, детерминированная характером эпохи, на всех этапах развития публицистики выражалась в наиболее созвучных времени и востребованных аудиторией формах. Так было в период «оттепели» XIX века, хрущёвской «оттепели» XX века, так было в периоды отечественных войн, когда публицистика заполняла все поры вербального и невербального существования. Эти примеры наглядно отражают процессы влияния общественной жизни на идейно-тематическую (содержательную) характеристику и трансформацию жанровой структуры публицистики каждого исторического периода.

Этот процесс продолжается и сейчас, в новых условиях общественного и технологического развития, в современных форматах. Происходит изменение формы бытования публицистических текстов. Суть, нерв публицистики – быть историей современности, субъективно, тенденциозно отражать действительность… – то, о чем писали исследователи в XX веке – эти характеристики (с поправкой на идеологию), определяющие природу публицистики и описанные в трудах Черепахова, Учёновой, Прохорова, Здоровеги и других, остаются в основе своей неизменными.

В последние годы в трудах исследователей отмечен крен в ценностно-ориентирующую роль публицистики. Об этом пишет исследователь аксиологии журналистики В. А. Сидоров: «Не случайно в настоящее время наблюдается рост интереса российских учёных и публицистов к идеалам и ценностям, которые некогда были присущи нашему обществу, которые культивируются сегодня и, возможно, будут определять его облик завтра»[50]. Автор подчёркивает, что рост этот, «никем специально не направляемый и не возбуждаемый», совершенно объективный. Обозначившаяся тенденция, по мнению автора, означает «что мыслящая часть общества, несущая на себе нравственную ответственность за состояние его духовной жизни, всё больше убеждается в своевременности становления ценностных констант в повседневной практике общественной жизни[51]. Эти тенденции отмечают и другие исследователи, занимающиеся изучением истории и современной публицистики[52].

Однако, несмотря на позитивные явления, происходящие в общественных настроениях, исследователи по-прежнему констатируют тревожные признаки утраты влияния публицистического слова, что связано как со снижением публицистического мастерства, так и модальностью публицистического высказывания. Вряд ли можно согласиться с И. М. Дзялошинским в том, что «наиболее адекватным термином, обозначающим все возможные регуляторы коммуникации является понятие матрицы»[53]. Всякая матрица, в том числе и медиаматрица, о которой пишет автор, это всего лишь шаблон, а шаблон никогда не заменит настоящего творчества. Прав Л. Е. Кройчик, утверждающий, что «матриевизация лишает публицистическое произведение эстетической привлекательности, авторской индивидуальности, оригинальности в трактовке темы»[54]. То есть, автор как личность перестаёт быть интересным аудитории, а публицистический текст утрачивает свою концептуальную ценность. Публицистическое произведение отражает взгляд автора на окружающую действительность. И поскольку, по слова Л. Е. Кройчика, «понятие единства формы и содержания – понятие неотменимое»[55], то вполне уместно говорить о единстве мировоззренческих и эстетических основ авторской точки зрения. Модальность публицистического высказывания зависит не только от индивидуальных особенностей личности, стиля автора. Но главное в том, что угол зрения публициста – категория мировоззренческая, идеологическая. Идеологическо-мировоззренческая позиция автора, по словам Ю. К. Руденко, выражается «в открытом манифестировании художником своих взглядов и симпатий, либо прямо политических, социальных, философских, и проч… либо демонстративно эстетических, выступающих, однако, в роли общемировоззренческого (а то и непосредственно политического) авторского кредо»[56].

Нельзя не оговорить одного актуального в нынешней идеологической ситуации обстоятельства. В современных медиа почти безраздельно господствует идеология так называемого «постмодернизма» и его новейшей модификации – «постпостмодернизма». Провозглашая постулат «тотальной деидеологизации», постмодернизм в действительности опирается на те же категории, что и классическая домодернистская философия, которая их выработала на протяжении многовекового развития. Среди них – такие как объективное / субъективное; абсолютное / относительное; истина / заблуждение; свобода / необходимость; истина / идеал / идеология; форма / содержание и пр. Таким образом, лозунг «деилогизации» так же идеологичен, как и все те идеологии, которые он принялся «деконструировать», – и постмодернизм есть не что иное, по выражению Ю. К. Руденко, как «ещё одна идеология, но идеология, так сказать, лукавая»[57].

То, что выдаётся в постмодернизме за исходные основания своей концепции, утверждает исследователь, в действительности является его идеологической целью – обеспечить монопольную идеологизацию (в духе «тотальной деконструкции») человеческого сознания вообще, его тотальное зомбирование, а это значит – «его десакрализацию, денационализацию, дегносиологизацию, даже просто делогизацию!..»[58].

Для русского художника и публициста всегда была важна прежде всего содержательная сторона его творческого волеизъявления, что, собственно и придавало его творчеству характер тенденциозности: здесь нужно вспомнить Гоголя и всю «гоголевскую школу» русской литературы, Толстого, Достоевского и Щедрина, Некрасова, Белинского, Чернышевского, идеология каждого из которых была собственным открытием и находилась по отношению к общественному сознанию в позиции, с одной стороны – эвристической (ищущей мировоззренческую истину, вырабатывающей её), с другой – учительной (проповеднической).

Так что коренные понятия классической эстетики – идейность и тенденциозность – отнюдь никуда не исчезли. Напротив, когда все господствовавшие ранее идеологические системы либо рухнули, либо скомпрометировали себя, самое время оглянуться на публицистическое наследие ушедших веков и посмотреть на некоторые процессы в контексте исторической традиции, не забывая о логике и аксиоматике мысли.

Громова Людмила Петровна,

доктор филологических наук, профессор,

заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ

gromova_spb@mail.ru

l. gromova@spbu.ru

С. Г. Корконосенко

Движение теории журналистики: через призму терминологии

Автор рассматривает тенденции и противоречия в развитии теории журналистики в меняющемся обществе и в условиях модернизации технико-технологической базы ее функционирования. Вопросы теории ставятся в связи с динамикой терминологического аппарата в науке о журналистике. Обзор имеющегося опыта составления терминологических словарей выявляет высокую активность на этом направлении и вместе с тем нехватку фундаментальных энциклопедических разработок. Условием восполнения этого дефицита служит достижение согласия в исследовательском сообществе по коренным вопросам теории журналистики. Одним из магистральных путей к согласию служит использование контекстного подхода, предполагающего сосуществование и взаимодополнение различных теоретических традиций в рассмотрении журналистики. Вместе с тем данный подход оправдает себя в случае, если для науки сохранится журналистика как общее объектное поле исследовательского труда.

Ключевые слова: теория журналистики, теория медиа, сущность, терминология, контекстный подход.

Неразрывная связь развития теории с обновлением терминологического аппарата не нуждается в специальном доказательстве. Но в литературе встречаются и дальнейшая детализация этой идеи, заслуживающая специального внимания. Например, в одной из недавних публикаций говорится следующее: «Журналистика и журналистские роли не имеют “истинной” сущности; они существуют потому и так, как мы о них говорим. Дискурсивная перспектива позволяет нам “де-эссенциализировать” институт журналистики и поместить его в контекст дискурсивного построения и пересогласования»[59]. Тем самым предлагается, во-первых, отказаться от безнадежных попыток прийти к всеобщему согласию относительно сущности журналистики (“деэссенциализировать” дискуссии) и, во-вторых, признать, что принципиальные вопросы решаются в соответствии с тем, как мы думаем о явлениях журналистики и как их называем на языке понятий и следом за тем – терминов.

Вряд ли эти смелые тезисы найдут безоговорочную поддержку в среде исследователей. Однако взгляд на терминологический аппарат как на своего рода кодовую панель теорий и концепций представляется не только допустимым, но и реалистичным. Когда тот или иной исследователь предлагает свое видение современной журналистики, он в качестве кода доступа к своим построениям выбирает ключевое понятие. Так, автор заявляет, что журналистика в современных российских условиях не в состоянии решать свои основные задачи, и термин «журналистика» «используется скорее в угоду отечественной духовной традиции, сориентированной на идеи просвещения, философского осмысления действительности, нежели для практического смысла». И следует переход к коренному терминологическому обновлению: «Не пришла ли пора целиком «вписать» это понятие в более обтекаемый термин – “массовые коммуникации”?»[60].

Приведенный пример далеко не единичен. В 2000-х годах обновление терминологии стало одной из самых популярных тем в теоретико-журналистских публикациях. Нет необходимости перечислять многочисленные публикации и высказывания на эту тему, подтверждающие ее актуальность, – она, на наш взгляд, не требует доказательств. В проблемном плане важнее разобраться в причинах и следствиях, то есть в том, во-первых, какие факторы и обстоятельства вызывают повышенный интерес к модернизации терминологии в области журналистики и, во-вторых, каким образом следует учитывать их воздействие в теоретической работе. Так мы представляем себе цель своего исследования.

Для начала попытаемся обозреть опыты решения задачи по построению свода терминов, сквозь призму которого видно понимание журналистики. Словарных изданий необычайно много, и это дополнительно свидетельствует как о потребности в адекватном терминологическом аппарате, так и о хаосе, царящем в мире журналистских понятий и слов. Потребность ощущают сотрудники информационной индустрии, и навстречу их ожиданиям появляются всевозможные вспомогательные справочники. Многообразие присуще и международной, и российской профессиональной среде. Приведем некоторые примеры:

break: опубликовать важную или драматическую историю в первый раз. Освещать последние новости – это значит сообщать о событии, которое все еще продолжается; journalism: бизнес и ремесло производства контента для СМИ; link: слово или изображение для клика на веб-странице, которые направляют вас на другую страницу или сайт; maestro: сотрудник, который работает с журналистами, редакторами, фотографами и дизайнерами для планирования и создания специальной трактовки истории[61].

Как несложно заметить, авторы предельно упрощают толкование понятий, в том числе базовых, тех, которые вызывают напряженные дискуссии в академических кругах (journalism), и делают выбор на основе личных предпочтений (maestro в приведенном значении не встречается в других словарях). Кроме того, они предлагают отнюдь не универсальные дефиниции. Так, break в других источниках понимается либо как «когда история опубликована в первый раз»[62], либо как «место, на котором история переходит с одной страницы на другую, но особенно из одной колонки в другую»[63]. Такому любительскому решению задачи не приходится удивляться, поскольку авторами прикладных справочников становятся люди от редакционной практики, которые далеки от научно-терминологических дискуссий; характерно, что в биографической справке об одном из них подчеркивается, что он работал в газетах в качестве редактора, дизайнера и колумниста[64].

В России инициативу создания подобных пособий для сотрудников СМИ нередко берут на себя творческие объединения журналистов[65]. При этом составители не скрывают, что в их произведениях профессионализмы (наименования, имеющие хождение в узкой производственной среде) перемешиваются с явно жаргонной лексикой: «Сникерснуть – растормошить автора материала, потрясти для получения материала»; «Хрип – аудиозапись, сделанная по телефону (она же Хрипушка)» и т. п.[66] Дайджесты такого приземленного уровня ни в коей мере не должны становиться объектом научной критики, но они и ни в коей мере не заменяют собой серьезной академической продукции.

Иные претензии ощутимы в публикациях, дающих более или менее развернутое толкование понятий. Часть из них также базируется на включенности автора в производственную жизнь редакций, что сказывается и на подборе слов, и на манере их интерпретации – беллетризованной, близкой к публицистическому стилю. К примеру, можно прочитать такое: «информационная война – громко сказано, но это противостояние одного СМИ другому. Как водится, заканчивается ничем» (безотносительно к иным толкованиям, содержащимся в огромном массиве специальной литературы) или «поза – притворство, неискреннее поведение, рисовка… Подчеркнутое позерство в поведении журналиста – прямой путь к предвзятости в трактовке темы материала»[67]. Иное по объему и степени достоверности знание предлагается в случаях, когда словарная статья соотносится с литературой вопроса и включает в себя документальное обоснование определений. Тогда перед читателем предстают такие описания: «Информационная война – этот термин впервые оказался в фокусе общественного внимания в связи с войной в Персидском заливе в 1991. <…> В наиболее понятийно концентрированном смысле под информационной войной следует понимать борьбу сторон за достижение превосходства над противником в своевременности, достоверности, полноте получения информации, скорости и качестве ее переработки и доведении до исполнителей»[68]. Цитируемая книга сопровождается обширным списком использованной литературы, что говорит об основательности проделанной работы. Словарные издания с таким подходом к материалу по праву могут быть отнесены к разряду энциклопедических.

Русскоязычных энциклопедических словарей по журналистике в 2000-е годы появилось немало, хотя, как правило, они выходят с пометкой «Подобный словарь выпускается впервые», причем география публикаций весьма широка, она включает в себя различные города России и стран СНГ[69]. Отдельного упоминания заслуживает уникальный справочник по медиалингвистике[70], в котором, при отчетливо речеведческой направленности содержания, раскрываются понятия более широкого предметно-теоретического и профессионально-производственного спектра.

Краткий и, конечно, не абсолютно полный обзор словарно-терминологической литературы дает основание заключить, что в этом направлении ведется постоянная, разнообразная и довольно интенсивная работа. Вместе с тем для неудовлетворенности состоянием дел, о чем говорилось в начале статьи, есть поводы и основания. Вопрос даже не в том, что среди названных и прочих изданий нет такого, которое обладало бы нормативной силой или хотя бы наибольшей известностью и авторитетностью. В условиях идейного плюрализма и доступности практически любых источников справочной информации мечтания о всеобщем согласии и единомыслии сродни иллюзиям. Вопрос заключается в том, насколько устойчиво все здание научной терминологии, построенное на традиционных основаниях.

Как нам представляется, неизбежный новый этап в создании и собирании терминов должен начаться с определения этих оснований. Слов нет, было бы желательно согласиться о базовых представлениях на консенсусных началах. Только в этом случае можно будет приступать к разработке системы, а не сборников разнородных по концептуальному происхождению дефиниций. Однако, как отмечалось в начале статьи, преодолеть разночтения в понимании сущности профессии не получится, тем более что и сама она становится как никогда многоликой. Как отмечают современные авторы, «модернистская мечта о согласованности и консенсусе является заблуждением… Журналистика превращается из более или менее согласованной отрасли в чрезвычайно изменчивую и очень разнообразную практику»[71]. Значит, надо прежде всего разобраться в факторах, вызывающих эту пластичность и вариативность профессии, а следом за тем – описывающей ее терминологии. Следующим шагом должен стать выбор методологии, примиряющей и объединяющей, насколько возможно, специалистов, стоящих на различных теоретических платформах.

В своем исследовании мы прослеживаем направления теоретических споров об эволюции журналистики, идущих сегодня в мировой и отечественной науке. С этой целью рассматриваются публикации, вызывающие резонанс в научной среде, поскольку в них предлагается то или иное видение будущего журналистики. Как правило, авторы публикаций выявляют фундаментальные факторы, способствующие ее коренному преобразованию или, наоборот, самосохранению в сущностных чертах. В качестве гипотезы мы выдвигаем тезис о том, что такие факторы сильно воздействуют на содержание журналистской деятельности и способы ее осуществления, как и на теоретические представления о ней и ее терминологический аппарат, но не влекут за собой коренного переворота в науке.

Активная дискуссия о главных векторах развития теории журналистики идет и в России, и в международном сообществе, и терминологический дискурс является одним из ее проявлений и отражений. Промежуточным итогом дискуссии могла бы стать фундаментальная энциклопедия журналистики, по возможности лишенная субъективизма и разноголосицы в трактовке базовых понятий. Примеры для подражания и творческого переосмысления поставляет международная практика. Так, несколько переизданий выдержала “Encyclopedia of communication theory”[72]. Двухтомник включает в себя более 300 статей, при 200 авторах из 10 стран мира, с разных континентов. Основное содержание дополнено читательскими указателями, в которых, во-первых, все теории сгруппированы в тематические блоки, во-вторых, представлены имена теоретиков с обозначением их научных интересов, в-третьих, дана хронология событий в истории научной мысли по вопросам коммуникации. По иной методической схеме построена монография “Mass communication theory”[73]. Здесь за структурообразующий принцип взята эволюция научных взглядов, в тесной взаимосвязи с движением в социальной, коммуникационной и журналистской практике. В теоретико-концептуальном отношении данные издания отличаются целостностью и непротиворечивостью, поскольку в основание положены постулаты англосаксонской школы коммуникативистики. Характерно, однако, что отечественные ученые и их концепции в изучении журналистики и массовых коммуникаций в обеих книгах обойдены молчанием. Таким образом, российский читатель в пакетном режиме получает реестр имен, воззрений, категорий, понятий и терминов, пришедших из зарубежной социокультурной среды. И сказанное относится отнюдь не только к названным энциклопедиям.

Здесь мы переходим к рассмотрению первого из основных факторов, вызывающих модернизацию терминологии в отечественной теории журналистики, а именно воздействию зарубежных источников, прежде всего англоязычных. Факт воздействия не требует доказательств, вопрос заключается в том, как его оценивать и до какой степени ему способствовать. При этом даже сторонники заимствования и адаптации зарубежного теоретико-концептуального аппарата признают: «Исследователи могут давать разные определения одним и тем же процессам и использовать термины как синонимичные, что приводит к обозначению одним термином диаметрально противоположных процессов. Хотя в большинстве своем исследователи лояльно относятся к данной “терминологической свободе”… некоторые ученые критически воспринимают пренебрежение унифицированностью терминологического аппарата»[74]. Мы склонны присоединиться к критикам такой «терминологической свободы». Российские теоретики журналистики обоснованно отмечали, что «зарубежные исследователи, развивая свои концептуальные идеи, стремились едва ли не “во что бы то ни стало” представлять их в “индивидуализированном” своеобразном терминологическом обличии»[75]. На этом фоне призыв непременно заимствовать и адаптировать звучит неубедительно.

Гораздо более взвешенными, а главное продуктивными представляются рассуждения европейского аналитика коммуникаций Нико Карпентье о путях преодолении антагонизма научных школ: «доминирование одного языка [lingua franca – универсальный язык. – С. К.] может уменьшить концептуальное разнообразие и обеднить наш академический язык(и) и стили письма <…> различные слова в разных языках позволяют подчеркнуть различные аспекты значений важнейших обозначений. Иными словами, социально-коммуникативные процессы не так легко схватить одним конкретным понятием, и лингвистическое разнообразие действительно играет значительную роль»[76]. В самом деле, анализ семантики популярных в русском речевом обороте слов показывает, как трудно уместить их значения в иноязычные заменители. Так, отечественные лингвисты обращают внимание на то, что, в отличие от некоторых других культур, «российские взгляды на коммуникацию проявляются прежде всего в двух ключевых терминах – общение и коммуникация, причем первый связан с человеческим контактом и межличностным взаимодействием, а второй – с информационным обменом и коммуникационными технологиями»[77].