Полная версия

Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований

– нижние чины: Г. Замотин, П. Кидяев, Д.А. Попов (в пересказе М. Ардашева), А.П. Власов (5-я рота), М. Егерев (12-я рота).

• 2-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: П.Ф. Карев (1-я рота), И.А. Астров (3-я рота), С.Ф. Яковлев (7-я рота, пересказ его внука В.И. Яковлева,); А. Вавилов (8-я рота), А.Д. Носов (9-я рота), С.И. Гавриленко (10-я рота), А. Козлов (4-я пулеметная команда), Р.Я. Малиновский (4-я пулеметная команда).

• Маршевый батальон:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

3. Чины 3-й Особой пехотной бригады145:

• 5-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

• 6-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: А.И. Отмахов (2-й батальон, пересказ записей его потомка Ж. Каана).

• Маршевый батальон:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

II. На Балканах:

1. Не установленные146:

• Солдаты: И. Алмазов, В.И. Иванов, П.С. Скворцов, А.В. Суворов.

2. Чины 2-й Особой пехотной бригады147:

• 3-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

• 4-й Особый пехотный полк:

– офицеры: В.Б. Фохт; В.А. Смирнов;

– нижние чины: Д.Г. Наседкин.

• Маршевый батальон:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

3. Чины 4-й Особой пехотной бригады148:

• 7-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: отсутствуют.

• 8-й Особый пехотный полк:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: И. Рыжов, Д.А. Шаевский.

• Маршевый батальон:

– офицеры: отсутствуют;

– нижние чины: М. Погорелов.

4. Чины 2-й Особой артиллерийской бригады:

• офицеры: отсутствуют;

• нижние чины: отсутствуют.

5. Чины 2-го Особого инженерного батальона149:

• офицеры: отсутствуют;

• нижние чины: В.Н. Новиков, Г.Д. Обичкин.

III. Воспоминания других чинов:

Представителя его императорского величества Верховного Главнокомандующего при французской Главной квартире Генерального штаба генерала от инфантерии Ф.Ф. Палицына, военного агента во Франции полковника графа А.А. Игнатьева, военно-судного ведомства полковника Ю. Лисовского150.

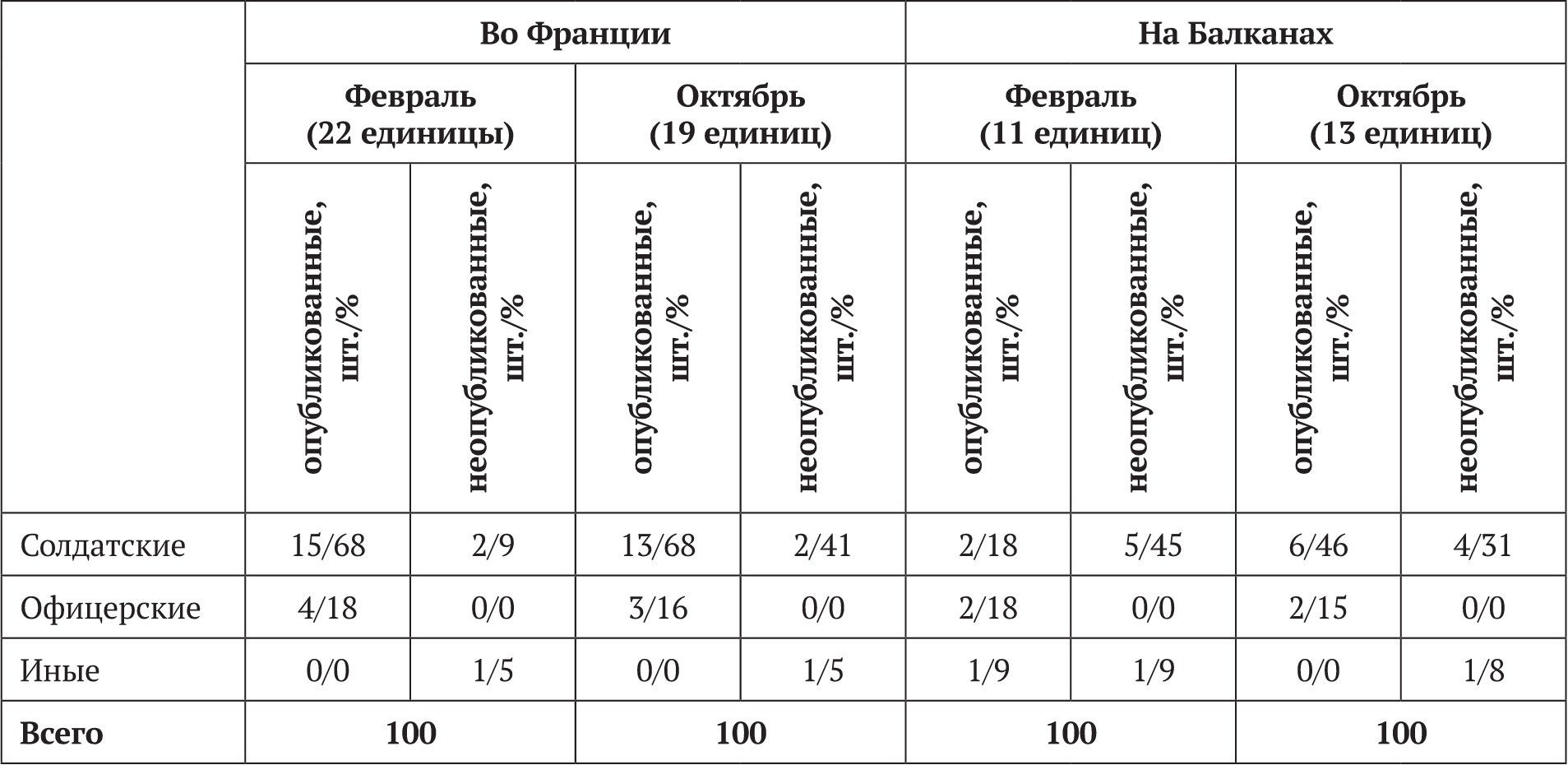

Особый интерес представляют, во-первых, неопубликованные воспоминания солдат русских войск во Франции (Астров, Носов) и на Балканах (Наседкин, Обичкин, Скворцов, Суворов), во-вторых, оригиналы опубликованных, т.е. не подвергавшихся правке, воспоминаний (Шаевский и мемуары неизвестного лица, хранящиеся в Российском государственном социально-политическом архиве, принадлежащие, более чем вероятно, рядовому либо 2-й, либо 4-й Особой бригады Иванову).

Главными особенностями мемуарной литературы можно назвать, во-первых, неравномерное освещение событий в мемуарах (например, Гавриленко и Степной довели повествование до весны 1917 г.; Новиков и Обичкин прибыли на Балканы осенью 1917 г. и никак не могли рассказать о своих впечатлениях о Февральской революции в составе частей, воевавших во Франции или на Балканах); во-вторых, работу политредакторов изданных в СССР воспоминаний, которые должны были искажать действительность для формирования «правильного» взгляда на прошедшие события. В-третьих, практически полное отсутствие воспоминаний штаб- и обер-офицерского состава. В-четвертых, сведения проживавшего во Франции 1-го полка подпрапорщика Замотина, продиктовавшего свои воспоминания дочери в 91-летнем возрасте, не вызывают доверия в силу возраста мемуариста.

Мнения авторов воспоминаний и служебных документов учитывается только один раз. Мнения авторов о позиции другого лица или других лиц в расчет не принимаются.

Февраль 1917 г. среди русских войск во ФранцииК февралю 1917 г. русские войска частично занимали боевые позиции, частично находились в тылу. Общая морально-психологическая обстановка среди русских войск была сложной, но не катастрофичной.

Об отречении императора русское командование в Париже узнало на следующий день (16 марта) из радиограммы, полученной военно-морским агентом. Масса офицеров и солдат ничего не знала или получала сведения в виде слухов: «Что происходило в России, мы только узнали из французских газет, но сведения были скудные»151.

О факте отречения войскам было объявлено, в отличие от мнения советских историков и мемуаристов, достаточно оперативно. Телефонограмму от Палицына № 13961 от 17 марта с известием о событии воспроизвели приказы 1-й и 3-й бригады: например, в приказе № 41 по 1-й бригаде от того же числа (17 марта); в полках – днем позже. В тот же день (17 марта) Ставка выслала текст новой присяги, который был отпечатан и отправлен в войска. Непосредственно текст отречения Николая II от престола и обращение великого князя Михаила Александровича были опубликованы спустя неделю, 23 марта (приказ по № 70 по 3-й Особой бригаде, который приводился в переводе с французских газет) и от 24 марта (в приказе № 47 по 1-й бригаде)152. Причина задержки крылась в трудности передачи информации и понятных дополнительных мерах по ее уточнению и перепроверке, а не в силу злого умысла кого-либо из командования.

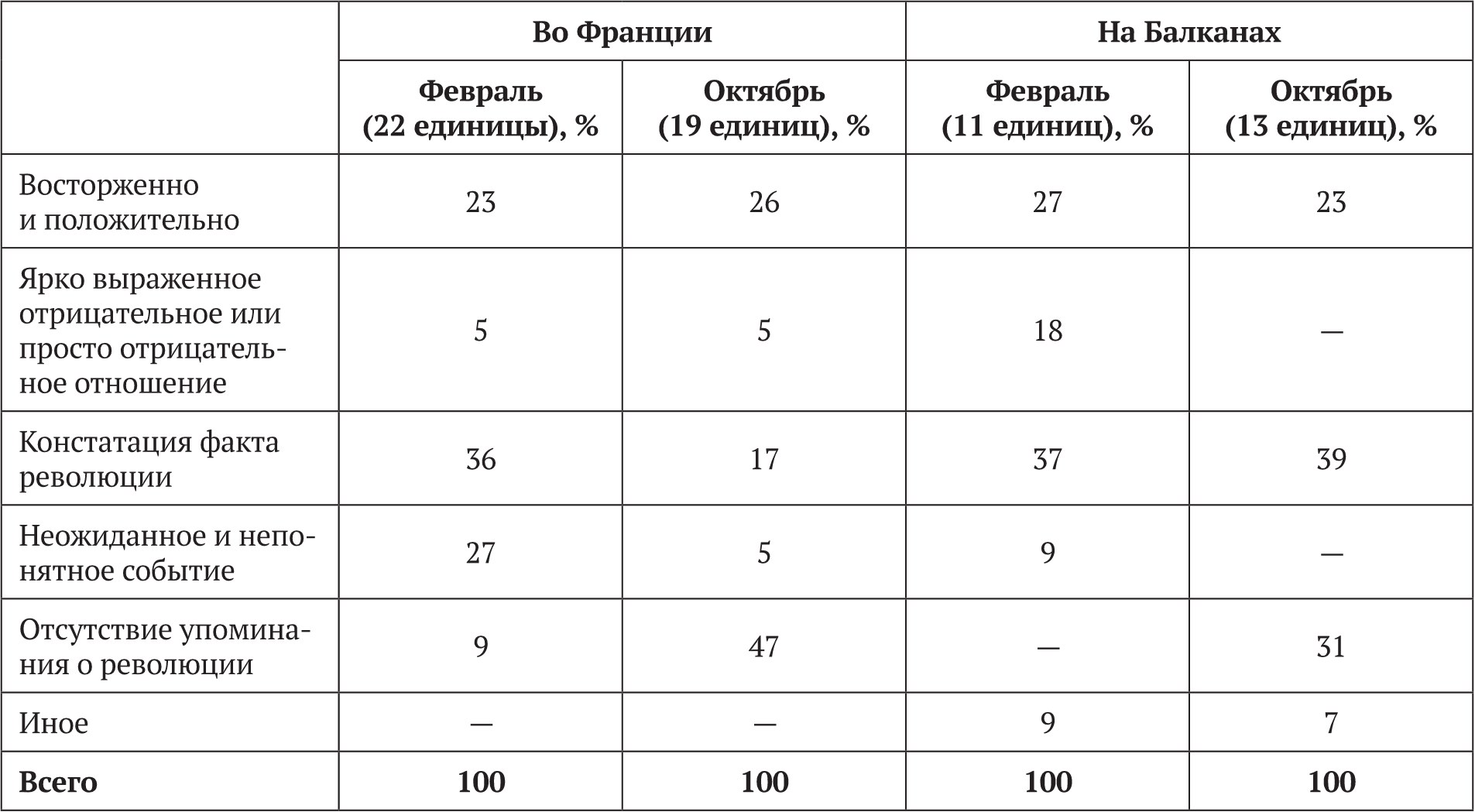

Для характеристики отношений солдат и офицеров к обеим революциям, следует выработать несколько критериев в качестве условных смысловых единиц:

• первая: восторженное отношение;

• вторая: положительное;

• третье: ярко выраженное отрицательно отношение;

• четвертое: отрицательное;

• пятое: констатация факта о революции;

• шестое: революция как неожиданное и непонятное событие;

• седьмое: отсутствие упоминания о революции;

• восьмое: иное.

Для исследования точек зрения солдат и офицеров о Феврале следует использовать 22 единицы источников: воспоминания 17 солдат (Алешин, Астров, Вавилов, Власов, Гавриленко, Егерев, Замотин, Карев, Кидяев, Козлов, Лисовенко, Малиновский, Носов, Отмахов, Попов, Степной, Яковлев), 1 генерала (Палицын)153, 3 офицеров (Игнатьев, Лисовский, Перников) и Отчет Отрядного комитета154.

Первое (восторженное отношение): Гавриленко, Лисовенко, Малиновский, Носов, Попов. Из воспоминаний Малиновского: «Радостные мысли роились в головах солдат, надежды – одна светлее другой – распирали сердца»155. Конечно, нельзя забывать о работе политредакторов, но и дневник Гавриленко не нес в себе сожалений об отречении императора: «Это событие наполнило наши сердца радостью. Напротив, наши офицеры проявили непередаваемое и искреннее недовольство. Однако они не могли не подчиниться сложившемуся порядку вещей точно также, как и мы не могли сопротивляться существовавшей дисциплине»156.

Второе (положительное): не выявлено.

Третье (ярко выраженное отрицательно отношение): Палицын, с грустью упоминавший о Февральских событиях («когда в России совершился переворот… стали уже распространять те мероприятия… которые, систематически разрушая армию, загубили и опозорили Россию»), называя их то революцией, то переворотом.

Четвертое (отрицательное): не выявлено.

Пятое (констатация факта о революции): Алешин, Вавилов, Власов, Егерев, Лисовский, Перников, Степной, Яковлев. Так, Власов свидетельствовал: «Но вот совершилась Февральская революция, о которой мы, солдаты, находившиеся во Франции, узнали с большим опозданием».

Шестое (революция как неожиданное и непонятное событие): Астров, Игнатьев, Козлов, Карев, Отмахов, Отчет Отрядного комитета. Так, Астров недвусмысленно вспоминал: «О революции в России и свержении самодержавия нам было объявлено…, когда рота занимала передовую линию, левее Реймса. Для нас это сообщение явилось полной неожиданностью».

Седьмое (отсутствие упоминания о революции): Замотин и Кидяев.

Восьмое (иное): не выявлено.

Таким образом, общее количество источников по изучению настроений среди русских войск во Франции составляет 22 единицы (100%), из которых 17 солдатских (80%), 1 генеральское (5%) и 2 офицерских (10%) воспоминаний и Отчет Отрядного комитета (5%).

Следовательно, отталкиваясь от условных смысловых единиц, можно перевести отношение русских войск во Франции к Февралю в условные процентные характеристики:

• восторженно и положительно к Февралю отнеслись 5 раз (солдаты) или 23 %;

• ярко выраженное отрицательное отношение продемонстрировали 1 раз (офицеры) или 5%;

• отрицательное отношение – не выявлено;

• констатацию факта Февральской революции отметили 8 раз (из них 2 офицера) или 36%;

• Февраль как неожиданное и непонятное событие представили 6 раз (из них 2 офицера и Отчет Отрядного комитета) или 27%;

• отсутствие упоминания о Феврале продемонстрировали 2 раза (все солдаты) или 9%.

В целом солдаты (и большинство офицеров) не испытывали чувства сожаления по императору, хотя их реакция в мемуарах о Феврале (даже опубликованных в СССР) отличалась в основном умеренным отношением к отречению.

Октябрь среди русских войск во ФранцииУсловия, в которых оказались офицеры и солдаты во время Октября во Франции, были нелегкими в силу объективных (Февральская революция; изменение сознания; глубокие противоречия внутри как офицерского корпуса, так и рядового состава; противоречия между офицерским корпусом и рядовым составом; негативные отношения между офицерами и солдатами) и субъективных причин (ностальгия по России; последствия участия в «бойне Нивеля»; последствия подавления мятежа в Куртинском лагере; сложный и противоречивый комплекс русско-французских отношений; деятельность политэмигрантов и агитаторов; злоупотребление алкогольными напитками).

Для исследования точек зрения солдат и офицеров следует использовать 19 единиц источников: воспоминания 15 солдат (Алешин, Астров, Вавилов, Власов, Егерев, Замотин, Карев, Кидяев, Козлов, Лисовенко, Малиновский, Носов, Отмахов, Попов, Яковлев), 1 генерала (Палицын), 2 офицеров (Игнатьев, Перников) и Отчет Отрядного комитета157.

Первое (восторженное отношение): Алешин, Попов, Лисовенко, Малиновский. Например, Алешин сказал: «…действительно, русский народ свергнул насильников».

Второе (положительное): Власов. Он вспоминал: после известия о революции «…на многих казармах… появились красные флаги, плакаты с лозунгами, приветствиями партии большевиков во главе с В.И. Лениным».

Третье (ярко выраженное отрицательно отношение): Палицын. Разумеется, официальное отношение русского командования к Октябрьской революции легко предугадывалось: оно было резко отрицательным.

Четвертое (отрицательное): не выявлено.

Пятое (констатация факта о революции): Егерев, Вавилов, Игнатьев, хотя и с положительным оттенком. Егерев: «В дни Великой Октябрьской социалистической революции мы еще находились в лагере Ля-Куртин. От нас скрыли, что в России произошла социалистическая революция. О ней мы узнали из французской демократической печати, иногда нелегально попадавшей в лагерь».

Шестое (революция как неожиданное и непонятное событие): если верить биографу Отмахова, то он вместе с товарищами отнесся неоднозначно (как и к Февралю), поскольку не понимал сути произошедшего.

Седьмое (отсутствие упоминания о революции): Астров, Замотин, Карев, Кидяев, Козлов, Носов, Отчет Отрядного комитета, Перников, Яковлев, хотя в целом к большевикам мемуаристы-солдаты относились с симпатией.

Восьмое (иное): не выявлено.

Таким образом, общее количество источников по изучению настроений среди русских войск во Франции – 19 единиц источников (100%), из которых 15 солдатских (80%), 1 генеральское (5%) и 2 офицерских (10%) воспоминаний и Отчет Отрядного комитета (5%).

Следовательно, отталкиваясь от условных смысловых единиц, можно перевести отношение русских войск во Франции к Октябрю в условные процентные характеристики:

• восторженно и положительно к Октябрю отнеслись 5 раз (солдаты) или 26%;

• ярко выраженное отрицательное отношение продемонстрировали 1 раз (офицер) или 5%;

• отрицательное отношение – не выявлено;

• констатацию факта Октября отметили 3 раза (из них 1 офицер) или 17%;

• как неожиданное и непонятное событие Октябрь представили 1 раз (солдат) или 5%;

• отсутствие упоминания об Октябре – 9 раз (из них 7 солдат) или 47%.

Главная характерная черта отношения источников к Октябрю заключается, как ни парадоксально, в их индифферентности – из 19 единиц источников 9 источников (каждый второй!) даже никак не отметили факт революции, хотя к большевикам в подавляющем большинстве относились положительно.

Февраль 1917 г. среди русских войск на БалканахОбщее состояние русских войск на Балканах к весне 1917 г. было намного тяжелее, чем у их товарищей во Франции. Солдатам «балканских» бригад приходилось сражаться в невыносимо тяжелых условиях, подолгу оставаясь без горячей пищи, обмундирования, не говоря уже о трудностях боевой деятельности, связанных с отсутствием артиллерийских и инженерных частей, а обыкновенная доставка раненых и больных в госпитали по узким горным тропам превращалась в настоящий подвиг.

Как и во Франции, шквал новостей обрушился на русских чинов: отречение Николая II и великого князя Михаила Александровича от престола, образование Временного правительства, появление на посту военного министра штатского человека. Никто ничего не знал. Офицеры Особых бригад на Балканах растерялись точно так же, как и во Франции. Так, 8-го Особого пехотного полка полковник И.И. Шекеров писал жене: «Когда же все это закончится?! Дело дошло до того, что наши верные союзники косятся на нас, особенно сербы, опасающиеся подписания Россией сепаратного мира с германцами»158.

Об отречении (15 марта) солдаты узнали позднее, чем их товарищи во Франции, – официально войскам объявили эту новость 25 марта. Текст отречения был опубликован в приказе по 4-й бригаде № 59 от 27 марта. Об образовании Временного правительства войска были проинформированы еще позднее – 29 марта, причем с долей неуверенности («по имеющимся сведениям»)159. Данная задержка была не удивительна: так, приказ № 454 по Военному ведомству от 25 августа 1916 г. был опубликован в приказе по 1-й бригаде («французской») спустя полтора месяца – 11 октября, в приказе по 4-й бригаде («балканской») спустя два с половиной месяца – 10 ноября.

30 марта Представитель Ставки при Главнокомандующем Союзной Восточной армии генерал-майор В.А. Артамонов телеграфировал из Салоник: «…генерал Леонтьев проникнут горячим желанием сделать все возможное, чтобы русские войска на отдаленном фронте поддержали до конца честь русского оружия. Такими же чувствами исполнен и генерал Дитерихс, в бригаде коего тоже полный порядок»160. Принятие присяги Временному правительству в «балканских» бригадах, как и во «французских», прошло достаточно спокойно.

Для исследования точек зрения солдат и офицеров следует использовать 11 единиц источников: воспоминания 7 солдат (рукопись Иванова, Наседкин, Погорелов, Рыжов, Скворцов, Суворов, рукопись Шаевского), 2 офицеров (Смирнов, Фохт), Отчет Эвертса и Доклад Временному правительству161.

Первое (восторженное отношение): Рыжов.

Второе (положительное): Наседкин и Доклад Временному правительству.

Третье (ярко выраженное отрицательно отношение): Фохт, описавший свои чувства по прочтении французских газет с новостями об отречении императора: «Мы остолбенели, и, вероятно, у обоих дыхание сперло. (…) Говорить было нечего и незачем…, и в душе все крепло предчувствие глубочайшей непоправимости происшедшего».

Четвертое (отрицательное): обер-офицер Смирнов.

Пятое (констатация факта о революции): Иванов (рукопись), Скворцов, Суворов, Шаевский (в опубликованном и неопубликованном вариантах). Так, Шаевский в статье упомянул о революции весьма кратко, словно не определился с трактовкой события, сделав упор на появлении многочисленных митингов, «на которых высказывалось все наболевшее». Его впечатления, воспроизведенные в оригинале воспоминаний, соответствовали опубликованным: «В тылу уже ходили слухи, что в России свергнут с престола царь Николай и образовано новое правительство».

Шестое (революция как неожиданное и непонятное событие): подполковник Эвертс, четко сказавший: «Ни офицеры, ни солдаты не знали, как определенно отнестись к совершившемуся факту, и это послужило причиной начавшегося упадка дисциплины».

Седьмое (отсутствие упоминания о революции): не выявлено.

Восьмое (иное): Погорелов, описавший Февраль как констатацию, но затем перешедший к восторженному стилю.

Общее количество источников по изучению настроений среди русских войск на Балканах – 11 единиц (100%), из которых 7 солдатских (64%), 2 офицерских (18%) воспоминаний, Отчет Эвертса (9%) и Доклад Временному правительству (9%).

Следовательно, отталкиваясь от условных смысловых единиц, можно перевести отношение русских войск на Балканах к Февралю в условные процентные характеристики:

• восторженно и положительно к Февралю отнеслись 3 раза (все – солдаты) или 27%;

• ярко выраженное отрицательное отношение – 1 раз или 9%;

• отрицательное отношение к Февралю – 1 раз (офицер) или 9%;

• констатацию факта Февраля отметили 4 раза (из них 1 офицер) или 37%;

• революцию как неожиданное и непонятное событие представили 1 раз (Отчет Эвертса) или 9%;

• отсутствие упоминания о революции не продемонстрировал никто;

• иное продемонстрировали только 1 раз (солдат) или 9%.

В целом реакция у солдат «балканских» бригад к Февралю соответствовала реакции солдат «французских» бригад, но с одним отличием: процент недовольных Февралем был выше.

Октябрь среди русских войск на БалканахНесмотря на тяжелое военно-политическое положение России (и Франции) к октябрю 1917 г. на Балканах, ситуация для 2-й и 4-й Особых бригад продолжала оставаться тяжелой, но управляемой, в то время как во Франции 1-я и 3-я бригады уже перестали являться боевыми единицами. Французский военный историк Ф.-Ж. Дейга даже удивлялся, как могли русские войска на Балканах выполнять воинский долг, когда они могли запросто перейти на сторону болгарских войск. Если подобное произошло бы, заключил Дейга, случилось бы непоправимое – открылась бы огромная брешь на фронте, заполнить которую французскому командованию абсолютно не представлялось возможным162.

Для исследования точек зрения солдат и офицеров следует использовать 13 единиц источников воспоминания: 10 солдат (Алмазов, рукопись Иванова, Наседкина, Новиков, Обичкин, Погорелов, Рыжов, Скворцов, Суворов, Шаевский), 2 офицеров (Смирнов, Фохт) и Отчет Эвертса163.

Первое (восторженное отношение): Иванов, Рыжов.

Второе (положительное): Обичкин.

Третье (ярко выраженное отрицательно отношение): не выявлено.

Четвертое (отрицательное): не выявлено.

Пятое (констатация факта о революции): Суворов, Наседкин, Новиков, Погорелов, Шаевский, но представлявшие событие скорее как возможность возвращения на родину. В оригинальном варианте Шаевский, например, практически промолчал: «Слух о перемирии в России и революции подтвердился».

Шестое (революция как неожиданное и непонятное событие): не выявлено.

Седьмое (отсутствие упоминания о революции): Скворцов, Смирнов, Фохт, Отчет Эвертса.

Восьмое (иное): Алмазов, вспоминавший революцию и восторженно, и как неожиданное событие одновременно: «…весть об октябрьской победе рабочих и крестьян…, эта весть для нас в горах Балкан была вестью важной, вестью многоговорящей. Эта весть действительно на мгновенье внесла некоторую растерянность не только в командный состав, но и в солдатскую массу нашей дивизии».

Общее количество источников по изучению настроений среди русских войск на Балканах – 13 единиц (100%), из которых 10 солдатских (77%), 2 офицерских (15%) воспоминаний и Отчет Эвертса (8%).

Следовательно, отталкиваясь от условных смысловых единиц, можно перевести отношение русских войск на Балканах к Октябрю в условные процентные характеристики:

• восторженно и положительно к Октябрю отнеслись 3 раза (солдаты) или 23%;

• ярко выраженное отрицательное и просто отрицательное отношение не продемонстрировал никто;

• констатацию факта Октября отметили 5 раз (все – солдаты) или 39%;

• революцию как неожиданное и непонятное событие не представил никто;

• отсутствие упоминания о революции продемонстрировано 4 раза (солдаты и Отчет Эвертса) или 31%;

• иное продемонстрировано 1 раз или 7%.

Таким образом, Октябрь солдаты на Балканах встретили более чем спокойно. Вопреки логике советского взгляда на историю Октября, процент тех, кто констатировал факт революции и тех, кто вообще не упомянул о ней, вполне идентичен.

* * *Вышеуказанные данные можно свести в условную сводную таблицу (табл. 1).

Структура источников показана в табл. 2.

Анализ отношения солдат и офицеров русских войск во Франции и на Балканах к Февралю показывает следующее.

Во-первых, к Февралю во Франции и на Балканах источники отнеслись одинаково восторженно положительно (23 и 25%) и в равной мере совершенно спокойно (36 и 37%), но на Балканах процент недовольных обеими революциями был несопоставимо выше (5 и 18%).

Во-вторых, Февраль явно стал во Франции более неоднозначным событием, чем на Балканах (27 и 9 %).

Таблица 1

Таблица 2

Анализ отношения солдат и офицеров русских войск во Франции и на Балканах к Октябрю показывает следующее:

Во-первых, к Октябрю во Франции и на Балканах источники отнеслись одинаково восторженно положительно (26 и 21%), но, как ни парадоксально, на Балканах к Октябрю оказалось больше равнодушных (17 и 39%), но никого, кто отнесся бы отрицательно (5 и 0%).

Во-вторых, во Франции и на Балканах источники во многом вообще даже и не обратили внимания на Октябрь (47 и 31%).

Таким образом, учитывая вышеупомянутые качественные различия источников (опубликованные и неопубликованные, ничтожный процент офицерских воспоминаний), отношение офицеров и солдат во Франции и на Балканах к обеим революциям было явно неоднозначным и противоречивым и выбивается из сложившегося в советскую эпоху стереотипа. Причины указанного отношения, скорее всего, лежат в неравномерности исторических условий пребывания очевидцев (во Франции или на Балканах), от их мировоззрения и других субъективных факторов. Дальнейшее выявление источников, возможно, позволит скорректировать вышеозначенные оценки. Весьма показательно, что несмотря даже на опубликованные в СССР воспоминания, т.е. работу политредакторов, мнения солдат не всегда отвечали «правильным» взглядам эпохи.

А.М. Коллонтай – агитатор революции 1917 г

Головченко В.К.

Аннотация. В статье представлен обзор основных этапов в развитии агитационной деятельности Коллонтай с сопутствующим рассмотрением специфики целевой аудитории и роли революционерки в событиях 1917 г.

Ключевые слова: А.М. Коллонтай, революционная агитация, пропаганда, митинги, Революция 1917 г.

A.M. KOLLONTAI – AGITATOR REVOLUTION OF 1917

Golovchenko V.K.

Abstract. The article also provides an overview of the main stages in the development of Kollontai's campaign activities, with a concomitant consideration of the specifics of the target audience. In addition, the author's assessment of Kollontai's activity for the indicated period is presented.

Keywords: Kollontai, revolutionary agitation, propaganda, rallies, the Revolution of 1917.

Важной страницей в жизни Александры Михайловны Коллонтай является ее агитационная деятельность как в преддверии революции 1917 г., так и во время нее. Ни одно жизнеописание А.М. Коллонтай не обходится без упоминания о ее головокружительных успехах на пропагандистско-агитационном поприще. Подобная историографическая традиция в советский период сложилась в работах М.И. Олесина164, Н.Д. Карпецкой165, А.М. Иткиной166.

К активной агитационно-пропагандистской карьере Александра Михайловна приходит в зрелом возрасте: к 1917 г. ей 45 лет. Для мотивирующих, ярких и заражающих выступлений необходимо обладать живостью ума, восприимчивостью, владеть ораторским искусством. О блистательной речи А.М. Коллонтай на конференции в Копенгагене еще в 1910 г. писала датская газета «Политикен»: «…И вот на трибуну поднялась г-жа Коллонтай из Санкт-Петербурга… Движение руки – и пламя революционного энтузиазма засверкало в словах, она зажгла всех своим волнующим пафосом, своей неуемной энергией, своей беспредельной страстностью… Когда она умолкла, раздались такие бурные аплодисменты, что казалось, будто сам царский трон разрушится от этого»167. В письме к А.М. Коллонтай от 9 ноября 1915 г. В.И. Ленин настаивает на зарубежных выступлениях Коллонтай: «…нам архиважно выступить на разных языках (Вы в этом отношении могли бы многое сделать)»168. В это время Александра Михайловна находится в Америке, куда прибыла по приглашению немецкой секции Американской социалистической партии с целью «агитировать против войны», переезжая от штата к штату (около 80 городов) с чтением лекций. 29 октября Коллонтай отчитывается сама перед собой в дневнике: «Я здесь, в Америке, 21 день, а провела уже 23 собрания!»169. Итогом поездки становятся 123 лекции и несколько статей170. 18 марта 1917 г. Коллонтай вернулась в революционную Россию. По возвращении она включается в агитационную работу, но вскоре ее арестовывают: помещают в Кресты, после – переводят в Выборгскую женскую тюрьму.