Полная версия

Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований

Собственно, эти отличия отношения к историческому процессу и возможность субъективно, сознательно, целенаправленно повлиять на него различают концептуально классический марксизм и ленинизм, а политически меньшевизм и большевизм.

Таким образом, классические политические буржуазные революции перехода к индустриальному обществу происходили уже на завершающей стадии формирования нового общества, на завершающем этапе буржуазной социальной революции. Буржуазные политические революции только завершали процесс перехода от одного общества к другому, процесс социальной революции. В русской революции Октября 1917 г. это было иначе. Сначала революционеры захватывают политическую власть и только потом начинают формировать, создавать новое общество, предпосылки для этого нового общества. Это одно из принципиальных отличий формирования советского общества и его политической системы от появления классических буржуазных индустриальных обществ. Советская политическая революция не завершает, а начинает социальную революцию перехода к советскому индустриальному обществу.

Становление конкретно-исторической политической системы Советской России – СССР заняло поэтому, как нам представляется, достаточно длительный исторический период, начало которому положила Февральская революция 1917 г. и появление Советов в качестве центральных и местных организаций, выполняющих часть функций государственного управления. Верхней же границей этого процесса стала, на наш взгляд, вторая половина 1930-х гг., когда произошло достраивание, встраивание, подчинение всех элементов политической системы новой государственной системе. Важными вехами завершения процесса советской политической революции стали принятие Конституции 1936 г. и репрессии революционной элиты.

Российская революция 1917 г., Октябрьская революция стоит в одном ряду с двумя другими великими классическими революциями перехода к индустриальному обществу, процессами модернизации обществ: английской и французской революциями.

Но Октябрь 1917 г. существенно отличался от других социальных и политических революций формирования индустриального общества. Русская революция – это антибуржуазный политический переворот, начало социально-политической революции формирования в России и мире индустриального, исторически альтернативного буржуазному советского типа общества.

Советское общество – это альтернативное буржуазному индустриальное общество ускоренного социально-экономического развития, позволяющее сохранить историческую субъектность в условиях борьбы за всемирный проект объединения человечества. Советское общество – это классовое общество (если характеризовать его в рамках концепций, связывающих выделение социальных групп людей с их отношением к средствам производства и их местом в общественном разделении труда), где основные средства производства находятся в коллективном распоряжении партийно-государственной бюрократии.

Февраль 1917 г. – классическая буржуазная революция нового времени. Октябрь 1917 г. – новая социально-политическая революция, которая не завершает формирование нового общества, нового социально-экономического организма, а впервые в истории начинает создание нового общества с захвата политической власти в стране и создание нового общества на основе мировоззренческого, философского, экономического, культурного и социально-политического проекта нового общества. С Октября 1917 г. мы можем говорить о вариативности исторического процесса, о строительстве нового общества, создании и применении технологий социального управления.

Октябрьская революция в России и проблема пропуска формаций: историко-теоретический анализ

Астахов М.В.

Аннотация. Работа посвящена анализу проблемы пропуска формации в результате Октябрьской революции в России. Общество – это социальный организм. Он способен пропускать те фазы, которые в определенных условиях оказываются для него исторически бесперспективными и не обеспечивают прогрессивного социального развития.

Ключевые слова: Октябрьская революция, формации, феодализм, капитализм, социализм, производительные силы.

THE OCTOBER REVOLUTION IN RUSSIA AND THE PROBLEM OF CROSSING STRUCTURES: THEORETICAL ANALYSIS

Astahov M.V.

Abstract. The work is devoted to the analysis of the problem of missing formation as a result of the October revolution in Russia. Society is a social organism. It is able to skip those phases that in certain conditions turn out to be historically unpromising and do not provide progressive social development.

Keywords: October revolution, formations, feudalism, capitalist, socialism, productive forces.

Октябрьская революция в России 1917 г., или, как побуждают нас говорить сегодня, Великая российская революция, и спустя 100 лет продолжает стоять в центре острых политических и научных дискуссий как в современной России, так и за рубежом. Не столько новые факты, сколько теоретическое объяснение Октябрьской революции и ее аспектов вызывают пристальное внимание исследователей. К ним, на наш взгляд, следует отнести проблему пропуска формации в результате Октябрьской революции в России. Эта историко-теоретическая проблема существует лишь в рамках одного теоретико-методологического направления современной отечественной историографии – системного подхода, который развивает диалектико-материалистическое понимание исторического процесса, разрешая выявленные в нем противоречия и проблемы.

К. Маркс, опираясь на достижения европейской философской, социологической и исторической мысли второй половины XVIII – первой половины XIX вв., и в первую очередь – осуществленный переход в понимании от кругооборота истории к ее линейному развитию (древняя история, средневековье, новое время), выработал формационную теорию, в основе которой лежит понимание исторического развития общества как закономерной, объективно обусловленной смены восходящих общественно-экономических формаций, то есть таких типов общества, которые отличаются друг от друга, прежде всего, типом или способом экономического функционирования: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, буржуазной и предполагаемой коммунистической формации. Исходным для нашего исследования является положение К. Маркса о том, что «общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами»27. Такое понимание прямо вытекало из признания общества «организмом», только особым – «социальным»28. При нормальном развитии биологического организма его «фазы развития» являются закономерными, объективными и не допускают пропуска. Из этого исходил Ф. Энгельс, приводя, хотя и по другому поводу, пример развития бабочки: яйцо – гусеница – кокон – бабочка29.

Согласно этой логике, создание и развитие реального социалистического общества было бы в России после Октябрьской революции принципиально невозможно, поскольку она не прошла стадию развитого капитализма, призванного создать объективные материальные, социальные и духовные предпосылки для социализма. Однако советское общество со всеми его искажениями, противоречиями и «бюрократическими извращениями» все-таки было не капиталистическим, а социалистическим. Это был ранний, существующий на неадекватной базе производительных сил, но все-таки – социализм. Признание данного исторического факта порождает проблему в рамках формационной теории – проблему пропуска формаций. Ее рассмотрению посвящена данная статья.

Развитие социального организма, как показала всемирная история, не подчиняется законам биологического организма. Его стадии развития не являются генетически запрограммированными и могут при разных природных и внешних социальных условиях существенно изменяться. Так, большинство народов мира миновало рабовладельческую формацию, в том числе и в Европе, на опыте которой К. Маркс разрабатывал свою теорию исторического развития. Народы Крайнего Севера, Центральной и Южной Африки остановились в своем развитии на стадии родового или раннефеодального общества. Китай от феодального общества перешел к рабовладению (II в. до н.э. – III в. н.э.), а потом вернулся к феодализму. На территории США с начала XVI в. было возрождено рабовладение, которое развивалось одновременно с капитализмом до середины XIX в. Этих фактов всемирной истории достаточно для того, чтобы по-новому поставить вопрос о последовательности формаций в развитии одного общества.

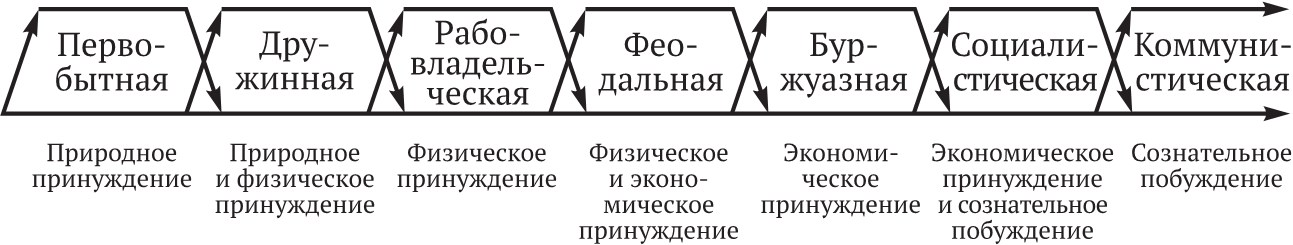

Как известно, К. Маркс не раз отмечал, что экономические формации отличаются не тем, чтó они производят, а тем кáк они производят – способом производства и, в первую очередь, способом соединения работника со средствами производства, способом принуждения или, говоря шире, побуждения его к труду30. Если для феодального общества и присущего ему способа производства характерно сочетание физического и экономического принуждения к труду, то для предшествующего ему рабовладельческого общества характерно физическое принуждение, а для последующего капиталистического – экономическое принуждение. Это позволяет нам выделить так называемые «чистые» и «переходные» формации. Отсюда вытекает, что исторически нормальным31 является переход от рабовладельческого общества к феодальному – к «переходной формации», а не к капиталистическому – «чистой формации» по способу принуждения к труду.

Предложенный К. Марксом подход дает основания для характеристики и других формаций по способу принуждения к труду, а также для выделения в качестве самостоятельных еще двух формаций. Так, с нашей точки зрения, можно выделить в особую формацию тип общества, который Ф. Энгельс характеризовал как «военную демократию»32. Она закономерно сочетает естественное принуждение к труду, характерное для предыдущего, первобытного общества, с физическим принуждением, присущим последующему рабовладению. В рамках этой формации, которую можно назвать «дружинной», князь и дружина главного племени господствовали над ареалом соседних племен, подвергая их устойчивым грабежам, трансформировавшимся позднее в «полюдье».

В условиях нормального развития капиталистическое общество дает основания и предпосылки для выделения еще одной «переходной формации» – социалистической, для которой будет характерно сочетание экономического принуждения и самопобуждения к труду, то есть «сознательного отношения к труду». Советское общество являлось конкретно-исторической формой становления такой формации. В будущем из нее с неизбежностью вырастает «чистая формация» – общество, где господствует самопобуждение к творческой деятельности, – коммунистическая формация.

Историческую эволюцию типов принуждения работников к труду в результате социальных революций и смены формаций можно представить в следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1. Смена формаций и типов принуждения (побуждения) работников к труду33

Такое понимание исторического процесса дает основание для объяснения, почему возможно миновать «чистые формации»: между ними есть общее в способе функционирования экономики – физическое принуждение работников к труду в случае пропуска рабовладения и перехода от «дружинной формации» к феодальной и экономическое принуждение в случае пропуска капитализма и перехода от феодализма к социализму. Эта возможность превращается в реальность лишь тогда, когда отсутствуют условия для перехода к рабовладению (природно-географические условия, слабость государства) или к капитализму (экономическая и социальная неэффективность капитализма, политическая и экономическая зависимость от более развитых государств).

Октябрьская революция застала российское общество на завершающем этапе буржуазной социальной революции – эпохе перехода от феодализма к капитализму. В.И. Ленин, как и все российские социал-демократы, прекрасно осознавая это, ставил задачи осуществления буржуазной политической революции. Поэтому в 1917 г. после победы Февральской революции меньшевики считали закономерным и неизбежным переход к развитому капитализму и невозможным переход к социализму. Отсюда их последовательно отрицательное отношение к ленинскому лозунгу «Да здравствует социалистическая революция!» как призыву к социалистической революции в России после свержения в ней монархии. Хрестоматийным в этом отношении является заявление Г.В. Плеханова в 1917 г. о том, что «русская история еще не смолола той муки, из которой со временем будет испечен пшеничный пирог социализма»34. Меньшевики прямо упрекали В.И. Ленина в отказе от марксизма, в забвении соответствующих положений К. Маркса, данных им в предисловии к первому тому «Капитала», и в политическом авантюризме35.

До января 1923 г. В.И. Ленин отказывался вступать в полемику с меньшевиками и не замечал их заявлений по этому поводу, что было для него нехарактерно. Достаточно вспомнить его труд «Развитие капитализма в России» (1899 г.), направленный против народников, отрицавших существование и развитие капитализма в российском обществе; его работу «Материализм и эмпириокритицизм» (1909 г.), направленную против меньшевиков, отрицавших материалистическую философию как философию марксизма; «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.)36, направленную против отождествления империализма с политикой метрополий в отношении колоний. Сделав в этой важной работе вывод о том, что капитализм как форма развития одного общества перерос в мировой империализм как систему развитых капиталистических государств, под влиянием которых находится целый ряд менее развитых стран, В.И. Ленин характеризует войну 1914–1918 гг. как мировой кризис империализма, порождающий мировую социалистическую революцию. Однако победа Октябрьской революции в России и неудача мировой социалистической революции практически поставили вопрос о возможности перехода к социализму в одной стране – России, которая не прошла стадию развитого капитализма. По этому важнейшему вопросу в январе 1923 г. в работе «О нашей революции» В.И. Ленин писал: «Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм. С этим положением все герои II Интернационала, и в том числе, конечно, [меньшевик] Суханов, носятся, поистине, как с писаной торбой. Это бесспорное положение (здесь и далее курсив наш. – М.А.) они пережевывают на тысячу ладов, и им кажется, что оно является решающим для оценки нашей революции»37. «…Им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития»38. «…А не мог ли народ, встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в первую империалистскую войну, не мог ли он, под влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?»39.

В.И. Ленин, отвергая «порядок» фаз развития социального организма, по сути, отвергает важнейшее положение марксизма. Но дело в том, что от жесткого понимания этого положения К. Маркс и Ф. Энгельс отказались уже с 1875 г. в полемике с русскими народниками и допускали переход полуфеодальной России к социализму, минуя капитализм, при поддержке или на основе опыта развитых стран победившего социализма: «…Общинная собственность в России давно уже пережила время своего расцвета. Тем не менее бесспорно существует возможность перевести эту общественную форму в высшую… причем этот переход к высшей форме должен будет осуществиться без того, чтобы русские крестьяне прошли промежуточную ступень парцельной собственности. Но это может произойти лишь в том случае, если в Западной Европе, еще до окончательного распада этой общинной собственности, совершится победоносная пролетарская революция, которая предоставит русскому крестьянину необходимые условия для такого перехода, – в частности, материальные средства, которые потребуются ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей его системе земледелия»40.

В 1882 г. они, поддерживая первых русских марксистов, писали: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»41.

В.И. Ленин, вероятно не имевший возможности ознакомиться с этими взглядами К. Маркса и Ф. Энгельса42, фактически повторяет их аргументы в марте 1921 г. в выступлении на X съезде РКП(б): «Нет сомнения, что социалистическую революцию в стране, где громадное большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, возможно осуществить лишь путем целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма, где наемные рабочие в промышленности и земледелии составляют громадное большинство. В странах развитого капитализма есть сложившийся в течение десятков лет класс наемных сельскохозяйственных рабочих. Только такой класс социально, экономически и политически может быть опорой непосредственного перехода к социализму. Только в таких странах, где этот класс достаточно развит, непосредственный переход от капитализма к социализму возможен и не требует особых переходных общегосударственных мер. Мы подчеркивали в целом ряде произведений, во всех наших выступлениях, во всей прессе, что в России дело обстоит не так, что в России мы имеем меньшинство рабочих в промышленности и громадное большинство мелких земледельцев. Социалистическая революция в такой стране может иметь окончательный успех лишь при двух условиях. Во-первых, при условии поддержки ее своевременно социалистической революцией в одной или нескольких передовых странах. Другое условие, это – соглашение между осуществляющим свою диктатуру… пролетариатом и большинством крестьянского населения»43.

Еще более оптимистично был настроен В.И. Ленин в апреле 1918 г., когда казалось, что задачи гражданской войны уже решены, советская власть с боями установлена почти на всей территории России и на первый план вышли задачи «экономической организации» социалистического общества: «…Эта задача [экономической реорганизации] разделяется на две главные рубрики: 1) учет и контроль за производством и распределением продуктов в наиболее широких, повсеместных и универсальных формах этого учета и контроля и 2) повышение производительности труда. Эти задачи могут быть разрешены какой угодно коллективностью или каким угодно государством, переходящим к социализму, лишь при условии, что основные экономические, социальные, культурные и политические предпосылки этого в достаточной степени созданы капитализмом. Без крупного машинного производства, без более или менее развитой сети железных дорог, почтово-телеграфных сношений, без более или менее развитой сети учреждений народного образования, – ни та, ни другая задача в систематическом виде и во всенародном объеме, безусловно, не могли бы быть решены. Россия находится в таком положении, когда целый ряд из первоначальных предпосылок подобного перехода имеется налицо. С другой стороны, целый ряд подобных предпосылок отсутствует в нашей стране, но может быть заимствован ею сравнительно легко из практического опыта соседних, гораздо более передовых, стран, давно уже поставленных историей и международным общением в тесную связь с Россией»44. «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование etc. etc. + + = ∑ = социализм»45.

Политическая практика и история показали, что пропуск формаций, изменение их «порядка», как говорил В.И. Ленин, не только возможны, но становятся необходимостью в условиях «безвыходности положения», когда прогрессивное развитие по разным причинам невозможно в форме последующей формации. Это показывает история германских племен в Западной Европе и восточных славян на Русской равнине при пропуске развитого рабовладения. Однако пропуск формации требует решения объективных задач дальнейшего развития общества в иных общественных отношениях, которые не в полной мере соответствуют уровню и характеру развития производительных сил.

В России начала ХХ в. нормальное развитие капитализма оказалось невозможно в результате противодействия развитых капиталистических стран, объединившихся в систему государств, превращающих все остальные страны в колонии или полуколонии, и влияния мировой войны46. При политической слабости российской буржуазии и в указанных международных условиях переход России к социализму стал жизненно необходим. В результате в 1920-е – 1930-е гг. большевикам в России пришлось решать исторические задачи, относящиеся к завершению перехода от феодализма к капитализму: индустриализация, переход к крупному машинному производству в сельском хозяйстве, ликвидация неграмотности, переход к всеобщему начальному образованию. При решении этих грандиозных задач с неизбежностью совершались многочисленные ошибки и приносились огромные социальные жертвы.

Ф. Энгельс еще в 1853 г. допускал подобную ситуацию в Германии, находившейся на той же стадии развития, что и Россия, – стадии перехода от феодализма к капитализму: «Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанных своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы, – надо надеяться, только в физическом смысле, – наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить другую перспективу»47.

Однако история показала, что Ф. Энгельс в 1853 г. в своей однозначности оказался неправ. Несмотря на все ошибки и трудности, российские большевики государственную власть удержали и с ее помощью добились значительных успехов, построив ранний социализм и двигаясь к развитому, в стране, находящейся первоначально на завершающем этапе перехода от феодализма к капитализму. Практическую, а не теоретическую возможность этого отстаивал В.И. Ленин в январе 1923 г.: «В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т.д. – разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации48, которую мы прежде третировали, как торгашескую… разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения»49.

Таким образом, пропуск капиталистической формации в ее развитой стадии исторически возможен, поскольку экономическое принуждение к труду существует как при феодализме, так и при социализме. В таком случае при социализме экономическое принуждение будет длительное время преобладать над сознательным отношением к труду, до тех пор, пока не будет исчерпана его необходимость, пока уровень развития человека как главной производительной силы будет требовать такого преобладания. Такой вывод напрямую вытекает из опыта экономического развития социализма в СССР.

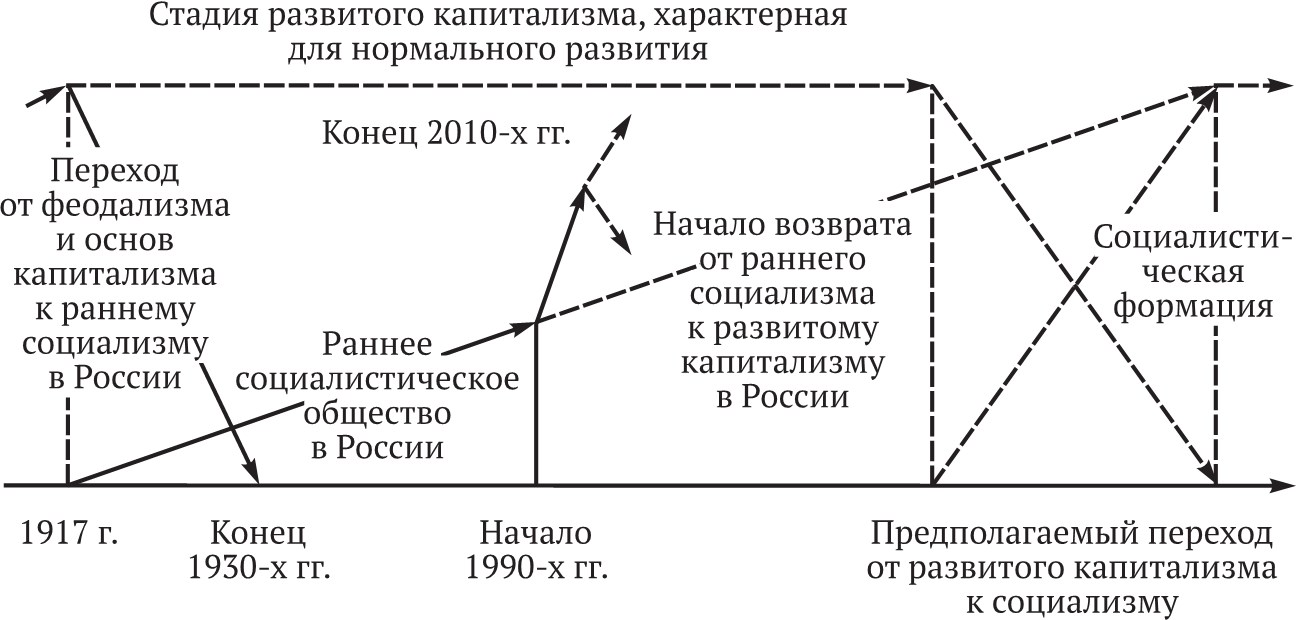

Советский социализм успешно реализовал экономическое побуждение к труду в рамках экстенсивного развития экономики на основе доминирования общественных экономических интересов над личными, но не смог найти форму экономического побуждения к труду при переходе советской экономики с начала 1970-х гг. к интенсивному развитию. Это стало главной причиной снижения темпов роста экономики. Путь решения этой проблемы был осознан в середине 1980-х гг. в новой редакции Программы КПСС, но история уже не дала ни времени, ни политической воли для ее решения50. Исходя из сказанного, развитие социализма в России может быть представлено в виде следующей схемы (рис. 2).

Рис. 2. Схема развития социализма в России