Полная версия:

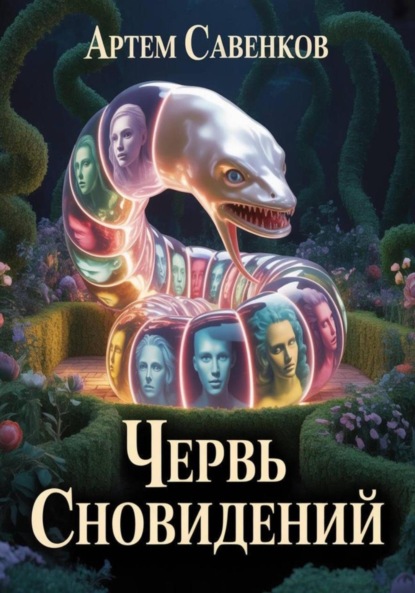

Червь сновидений

Артем Савенков

Червь сновидений

АКТ I: ЭПИДЕМИЯ БЛАЖЕНСТВА

Глава 1. Дельта-ритмы блаженства

Мозг Артема К. умирал от счастья.

Энцефалограф выводил на экран сумасшедший танец ритмов, который доктор Лия Вертанова видела разве что в учебниках по психиатрии, да и то в разделе гипотетических патологий. Альфа-ритм, отвечающий за спокойное бодрствование, был полностью подавлен. Доминировали низкоамплитудные бета-колебания – признак активного, даже стрессового мышления, – но они тонули в чудовищных, разлапистых дельта-волнах, которые обычно окутывают мозг лишь в стадии глубокого, без сновидений сна.

И поверх всего этого – всплески. Короткие, яростные взрывы тета-ритма, характерные для фазы быстрого сна, когда человек видит самые яркие сны. Они возникали с такой частотой и силой, что аппарат едва успевал их регистрировать.

– Невозможно, – тихо прошептала Лия, вглядываясь в хаотичные линии. – Мозг не может одновременно находиться в глубоком сне и в фазе активного сновидения. Это противоречит всем базовым принципам.

Ее собственная лаборатория, обычно бывшая для нее храмом порядка и логики, сегодня казалась враждебной. Стеклянные поверхности мерцали холодным светом, а монотонное гудение серверов звучало как похоронный марш. На столе перед ней лежала стопка распечаток – ЭЭГ, МРТ, анализы крови. Все физиологические показатели Артема К. были в норме. Лучшей нормы не бывало. Сердце – как у космонавта, гормоны – сбалансированы, мозг… мозг был похож на праздничный салют на кладбище.

Лия откинулась на спинку кресла, с силой потеря виски. Она провела здесь последние сорок восемь часов, пытаясь найти сбой в алгоритмах, ошибку в оборудовании, хоть какое-то рациональное зерно. И ничего. Только этот безумный график, который словно насмехался над ее степенями и званиями.

Ее раздумья прервал резкий звонок телефона. На экране – «Городская клиническая больница №4, Отдел неврологии».

– Вертанова, – ответила она, стараясь, чтобы в голосе не звучала усталость.

– Лия, это Марья Ивановна, – послышался взволнованный голос старшей медсестры. – У нас поступил новый. Парень, двадцать два года. Симптоматика идентичная… но он еще не в коме. Он… ну, вы лучше сами приезжайте и посмотрите.

В голосе женщины сквозило нечто большее, чем профессиональная тревога. Почти суеверный страх.

– Я уже еду, – отрезала Лия и бросила трубку.

По дороге в больницу она пыталась абстрагироваться, перевести все в привычные рамки. «Синдром внезапной спонтанной комы», – так она назвала это в первом отчете. Сухая, безэмоциональная формулировка, скрывающая полную научную беспомощность. За последний месяц это был уже седьмой случай. Семь абсолютно здоровых людей, которые легли спать и не проснулись. Вернее, их тела не проснулись. А что творилось в их сознании, Лия боялась даже предполагать.

Больница встретила ее стерильным запахом хлорки и тишиной, слишком глубокой для дня. В палате интенсивной терапии было тихо, если не считать равномерного пикания мониторов. Возле койки стояла Марья Ивановна, бледная, как ее халат.

На кровати лежал молодой парень, спортивного сложения, с открытыми глазами. Но он не смотрел. Его зрачки были расширены и застыли где-то в бесконечности. А на его лице застыла гримаса – не улыбка, нет. Это было выражение абсолютного, безудержного, почти экстатического блаженства. Уголки губ были подняты так высоко, что казалось, вот-вот порвутся мышцы. Лоб был гладким, без единой морщинки заботы. Он был погружен в состояние, которое Лия мысленно окрестила «блаженной комой».

– Его зовут Денис, – тихо сказала медсестра. – Сокурсники нашли его в общаге. Говорят, последние дни он только и делал, что спал. Говорил, что видит «самые крутые сны в его жизни». Думали, шутит.

Лия приблизилась, взяла в руки карту. Температура – 36.6. Давление – 120 на 80. Пульс – 68 ударов в минуту, ровный. Идеально. Слишком идеально для человека, находящегося в вегетативном состоянии.

– Мы попытались дать ему звуковые стимулы, тактильные… – продолжала Марья Ивановна. – Ноль реакции. Он… он не хочет просыпаться.

Лия взяла неврологический молоточек и провела ручкой по подошве его стопы. Рефлекс был. Тело работало. Оно просто было… не нужно.

В этот момент ее взгляд упал на монитор ЭЭГ у изголовья кровати. И ее сердце на мгновение замерло. Тот же узор. Безумный, невозможный танец дельта- и тета-ритмов. Тот же праздник в руинах сознания.

И вдруг график дернулся. На фоне хаотичных волн возникла идеальная, почти синусоидальная альфа-вспышка – ритм полного покоя. Она длилась не более секунды, а затем все вернулось на круги своя.

Это было сообщение. Приветствие.

Кто-то или что-то там, в темноте его разума, знало, что за ним наблюдают. И подавало знак.

Лия медленно опустила карту. Ледяная струйка страха пробежала по ее спине. Это была не болезнь. Это было вторжение. Тихое, беззвучное, милосердное и от того – самое чудовищное, с чем она сталкивалась.

– Подключите его к стационарному энцефалографу, – сказала она, и ее голос прозвучал хрипло. – И приготовьте аппаратуру для сенсорной депривации. Я хочу посмотреть, что будет, если мы лишим его… внешних раздражителей.

Марья Ивановна кивнула и поспешила выполнять распоряжение.

Лия осталась одна с улыбающимся парнем. Она смотрела на его лицо, залитое нездешним блаженством, и впервые за долгие годы почувствовала себя не ученым, стоящим на пороге великого открытия, а маленьким ребенком, который испуганно стучится в дверь, за которой слышен смех незнакомцев.

– Что ты там видишь? – прошептала она.

Ответом ей была лишь безмятежная, всепонимающая улыбка Дениса. Она была страшнее любого крика.

Лица остальных пациентов всплывали в памяти Лии, как отражения в разбитом зеркале. Пожилая женщина, которая до комы целыми днями смотрела сериалы; мужчина средних лет, погрязший в долгах; студентка, завалившая сессию. Общее у них было одно – бегство. Бегство от серой, несовершенной реальности. И Денис был самым молодым и, казалось, самым полным сил беглецом.

«Они не борются. Они даже не пытаются проснуться. Их мозговая активность – это активность кролика, загипнотизированного удавом. Восторг и покорность», – записала она в цифровом блокноте, сопровождая запись скриншотом ЭЭГ Дениса.

Ее пальцы замерли над клавиатурой. Нужен был другой взгляд. Не физиолога, а того, кто смотрит глубже электрических импульсов. Сохраняя каменное выражение лица, она нашла в контактах номер, который сохранила полгода назад после неудачной конференции по нарушениям сна.

«Игорь Лебедев. Сомнолог. Частная практика».

Вызов состоялся после третьего гудка.

– Лебедев, – прозвучал низкий, слегка хриплый голос, в котором угадывалась усталость.

– Доктор Лебедев, это Лия Вертанова, руководитель лаборатории нейрофизиологии в НИИ. Мы встречались на

– Помню, – он прервал ее без церемоний. – «Сновидения – это побочный продукт деятельности мозга, не более». Чем могу быть полезен, доктор Вертанова? У вас проблемы со сном?

В его голосе сквозила плохо скрываемая насмешка. Лия сжала кулаки, но голос сохранила ровным и холодным.

– У меня есть несколько пациентов в устойчивом вегетативном состоянии. Их ЭЭГ показывает аномальную активность, не укладывающуюся ни в один известный науке профиль сна или комы. Я изучаю физиологию, а не метафизику. Но мне нужен ваш экспертный взгляд.

– Присылайте данные, – коротко бросил Игорь. – Посмотрю, когда будет время.

– Нет, – резко возразила Лия. – Речь идет не о данных. Речь идет о живом пациенте. Прямо сейчас. Он еще не в коме, но на грани. Я сейчас в Четвертой горбольнице.

На другом конце провода наступила пауза. Послышался звук зажигалки, короткая затяжка.

– Ладно, – наконец произнес Игорь. – Ждите. Буду через двадцать минут.

Она положила трубку и снова посмотрела на Дениса. Монитор по-прежнему вырисовывал свой сумасшедший узор. Внезапно ее взгляд упал на его руку, лежащую на одеяле. Пальцы слегка дернулись, совершили плавное, почти танцующее движение, будто нажимали на невидимые кнопки или перебирали струны незримого инструмента.

«Фазические подергивания. Характерны для REM-сна», – констатировал ее внутренний ученый.

Но что-то в этом движении было неестественно-грациозным, нарочитым. Как будто он не просто барабанил по воздуху, а взаимодействовал с чем-то. С тем миром, что был для него сейчас реальнее палаты интенсивной терапии.

Через положенные двадцать минут в палату вошел Игорь Лебедев. Он выглядел именно так, как она помнила: помятая рубашка, день щетины на усталом лице, взгляд из-под насупленных бровей, в котором читались скепсис и затаенная боль. От него пахло кофе и сигаретами.

– Ну, показывайте вашего счастливчика, – без предисловий произнес он, подходя к койке.

Его появление словно впустило в стерильную палату глоток грубой, но живой реальности. Лия молча указала на монитор ЭЭГ.

Игорь смотрел на экран не секунды, а долгие минуты. Его лицо, сначала выражавшее лишь профессиональную отстраненность, постепенно менялось. Скепсис сменился настороженностью, а затем – холодным, безмолвным ужасом. Он не был удивлен.

– Так, – тихо выдохнул он, наконец отрывая взгляд от графиков. – Один?

– Семь подтвержденных случаев за месяц. Все с идентичной картиной, – ответила Лия. – Он – восьмой, и пока единственный, кто еще не перешел в стабильную кому.

Игорь медленно подошел к Денису, склонился над его лицом, внимательно изучая маску блаженства. Он не стал проверять рефлексы. Вместо этого он поднес ладонь к его губам, проверяя дыхание, затем осторожно, почти по-отечески, прикоснулся к его виску.

– Они все так улыбаются? – спросил он, не глядя на Лию.

– Да.

– И вы не находите это странным? Человек умирает, а он счастлив.

– Мозг не умирает. Он гиперактивен. Тело функционирует. Это не смерть, это… – Лия запнулась, подбирая слово.

– Это уход, – мрачно закончил за нее Игорь. Он отвернулся от койки, и его взгляд устремился в окно, в сумеречный город. – Я такое видел. Не раз. Обычно это единичные случаи. Люди с огромной душевной болью, которые находят способ сбежать и никогда не возвращаться. Но вы говорите – семь за месяц? – Он покачал головой. – Это не эпидемия. Это нашествие.

– Нашествие чего? – в голосе Лии прозвучал вызов. Она ждала эзотерической чепухи о астральных паразитах.

Игорь посмотрел на нее прямо. В его глазах не было безумия, лишь тяжелая, как свинец, уверенность.

– Я не знаю, как это назвать с вашей, научной точки зрения. Но в моей практике это называется «Поглощение». Когда сон перестает быть отражением реальности и становится ее заменой. И кто-то или что-то помогает этому случиться. Ваши графики – он кивнул на монитор, – это не картина болезни. Это картина пира. Кто-то очень хорошо питается.

Он достал из кармана потрепанный блокнот.

– Давайте я посмотрю ваши архивные данные по предыдущим случаям. Особенно на самых первых. Мне нужны имена, история, обстоятельства. Все, что у вас есть.

– Почему? – не сдавалась Лия. – Что вы надеетесь найти?

Игорь встретил ее взгляд. В палате было душно.

– Я надеюсь найти точку входа, доктор Вертанова. То место, где дверь между мирами открыли впервые. Потому что если это действительно нашествие, то у него есть свой плацдарм. И свой генерал.

Он говорил метафорами, но Лия, глядя на безупречные линии ЭЭГ и на застывшую улыбку Дениса, вдруг с ужасной ясностью поняла, что это не метафоры. Это единственный язык, на котором можно описать то, с чем они столкнулись.

Научный метод дал трещину. И в эту трещину просачивался кошмар.

Слова Игоря повисли в стерильном воздухе палаты, казалось, впитываясь в самые стены. «Плацдарм. Генерал». Лия почувствовала, как привычная ей реальность дала еще одну трещину. Она, ученый, требовала фактов, а этот уставший циник говорил с ней на языке солдата, готовящегося к окопной войне с призраком.

– Ладно, – сдалась она, срываясь с места. – Архив в моем кабинете. Только оставьте свою поэзию за дверью. Мне нужны гипотезы, которые можно проверить.

По пути в НИИ они не разговаривали. Игорь смотрел в окно такси на проплывающие огни города, а Лия лихорадочно пролистывала в уме данные. Ее кабинет, заваленный стопками бумаг и увешанный схемами нейронных связей, стал полной противоположностью больничной палаты – хаотичным, но контролируемым хаосом.

– Вот, – она грубо поставила перед Игорем папку с распечатками. – Первые три случая. Все в одном районе – «Старый Город».

Игорь молча взял папку. Он изучал не графики ЭЭГ, а биографии. Анкеты, выписки из поликлиник, короткие справки.

– Смотрите, – он ткнул пальцем в первую страницу. – Анна Петрова, 78 лет. Проживала одна в хрущевке. Соседи говорят, что после смерти мужа почти не выходила из дома. Целыми днями смотрела старые мелодрамы по телевизору. Обнаружена дочерью, которая зашла после недели неотвеченных звонков.

– Депрессия, социальная изоляция, – отчеканила Лия. – Фактор риска.

– Фактор приманки, – поправил Игорь. Он перевернул страницу. – Василий Семенов, 52 года. Инженер. Уволен с работы полгода назад. Не мог найти новую. Погряз в кредитах. Жена ушла. Нашли его в съемной квартире. На столе – пустая бутылка дешевого вина и открытый альбом с фотографиями с корпоратива пятилетней давности, где он получил премию.

– Бегство в прошлое, – нахмурилась Лия, начинавшая улавливать его мысль.

– Бегство от невыносимого настоящего, – уточнил Игорь. Его палец лег на третью фамилию. – Мария Ковалева, 23 года. Студентка. Провалила важнейшую сессию, родители грозились отчислить ее из университета и отправить работать в родной город. Нашли в общежитии, перед ноутбуком с открытым фэнтези-романом. В истории поиска – сотни запросов вроде «как попасть в другой мир», «ритуалы для ухода в Нарнию».

Лия замолчала. Три разных человека, три разных судьбы. Но объединяло их одно – отчаянное, тотальное нежелание жить в своей реальности. Это была не просто статистика. Это был портрет целевой аудитории для чего?

– Вы хотите сказать, что это избирательно? – медленно произнесла она. – Оно находит тех, кто больше всего хочет сбежать?

– Не «оно», – поправил Игорь, наконец поднимая на нее взгляд. В его глазах горел странный огонь. – Они. Я почти уверен. И да, избирательно. Сначала – самые уязвимые, самые отчаявшиеся. Те, кто мысленно уже наполовину там. Эпидемия не начинается с крепких духом. Она начинается с тех, у кого нет защиты.

Он откинулся на спинку стула, снова достал блокнот.

– Я веду свой архив. Неофициальный. За последние лет пять. Штук десять-пятнадцать случаев по всему городу. Всегда один и тот же почерк: здоровое тело, мозг в состоянии гиперактивного сна, и это выражение лица. Я называл их «Ушедшими». Думал, это редкая аномалия. Но то, что происходит сейчас это не аномалия. Это кампания. – Он посмотрел на Лию. – Ваши данные по географии? Все случаи в «Старом Городе»?

– Первые три – да. Остальные – в соседних районах. Но – Лия подошла к компьютеру, вызвала карту города и наложила на нее точки с местами проживания пациентов. – Смотрите. Все они живут не дальше двух километров от территории старого заброшенного завода «Прогресс». Вот здесь.

Она обвела на карте большой район, в центре которого был старый индустриальный гигант.

– Завод …– задумчиво протянул Игорь. – Большое, пустое, безлюдное место. Полное теней и тишины. Идеальное укрытие.

– Укрытие для чего? – спросила Лия, и в ее голосе снова зазвучал скепсис. – Вы всерьез предполагаете, что какое-то существо живет на заброшенном заводе и каким-то образом усыпляет людей?

– Не усыпляет, – резко сказал Игорь. – И не с завода. Завод – это не причина, это усилитель. Или антенна. Я не знаю. Но я знаю, где нужно искать ответы. Не в их мозгах, доктор Вертанова. А в их снах.

Он посмотрел на нее с вызовом.

– Ваше оборудование. Оно может не просто считывать ЭЭГ. Вы говорили о экспериментальном интерфейсе. Можно ли с его помощью заглянуть внутрь? Увидеть, что он видит?

Лия замерла. Проект «Онейрос» был ее засекреченной разработкой. Технология транскраниальной магнитной стимуляции в сочетании с алгоритмом декодирования сигналов зрительной коры. В теории – да, можно было получить примитивное, черно-белое изображение, строго соответствующее тому, что видит спящий. На практике – это была серая зона биоэтики, и опыты ставились только на добровольцах.

– Это возможно, – с осторожностью сказала она. – Но это опасно. Нестабильно. Мы можем навредить пациенту.

– Ваш пациент уже в ином мире, – безжалостно парировал Игорь. – Вы ничем не рискуете. А он уже все потерял. Но мы можем понять, с чем имеем дело. Или вы хотите и дальше смотреть на графики, пока весь город не уснет с блаженной улыбкой на лице?

Это был низкий удар. Лия снова увидела перед собой лицо Дениса. Его пальцы, перебирающие невидимые струны. Ту самую альфа-вспышку – приветствие из другого мира.

Она резко выдохнула.

– Хорошо. – Ее голос был тихим, но твердым. – Но мы делаем это по моим правилам. Полный медицинский контроль. И если я скажу «стоп» – вы не спорите.

Игорь медленно кивнул. В его глазах читалось не торжество, а мрачное удовлетворение.

– Договорились. Когда?

– Завтра. Ночью. В лаборатории будет только мой техник. И мы – она запнулась, – мы не будем подключаться к Денису.

Игорь поднял бровь.

– А к кому же?

Лия встретила его взгляд. Решение созрело в ней мгновенно, пугающее и единственно верное.

– Ко мне. Я сама буду подопытным кроликом. Вы будете моим проводником. Если мы идем на войну, генерал, то я должна увидеть врага в лицо. А не наблюдать за ним через перископ.

В кабинете воцарилась тишина. Игорь смотрел на нее с новым, неожиданным уважением. Он кивнул.

– Как скажете, доктор. До завтра. – Он поднялся и направился к выходу, но на пороге обернулся. – И, Лия? Принесите с собой какое-нибудь сильное, горькое воспоминание. Самого болезненного, какое найдете. Оно может вам понадобиться. Как щит.

Дверь закрылась. Лия осталась одна в тишине своего кабинета. Она подошла к окну. Город сиял внизу, но теперь эти огни казались ей не признаком жизни, а иллюминациями на палубе тонущего корабля. Она сжала руки в кулаки. Завтра она шагнет за границу неизвестного. И первый шаг она сделает не как ученый, а как человек, до смерти боящийся увидеть в том идеальном сне что-то такое, от чего ей самой не захочется возвращаться.

Глава 2. Сомнолог

Вечерний город за окном такси медленно погружался в сумеречную синеву. Фонари зажигались один за другим, выхватывая из темноты островки жизни – спешащих прохожих, яркие витрины, одиноких курильщиков у подъездов. Лия смотрела на этот привычный пейзаж, но видела теперь иное: за фасадом обыденности скрывалась невидимая война, где люди становились добровольными дезертирами.

Кабинет Игоря Лебедева находился в старом, «спальном» районе, в кирпичной пятиэтажке, чей подъезд пах сыростью и тишиной. Лия, привыкшая к стерильному блеску своего НИИ, с непривычкой ступала по потрескавшейся кафельной плитке. На двери с облупившейся краской висела скромная, почти аскетичная табличка: «И. Лебедев. Консультации по проблемам сна». Никаких регалий, никаких громких званий. Только фамилия.

Она вошла без стука.

Помещение оказалось небольшим, заставленным до потолка. Книги. Они были везде – на полках, столе, даже на полу аккуратными стопками. Тома по неврологии соседствовали с трудами Юнга, «Сном разума» Гойи и трактатами по средневековой демонологии. Воздух был густым, пропитанным запахом старой бумаги, крепкого кофе и чего-то еще, едва уловимого – возможно, ладана или сухих трав. В углу стоял старомодный кожаный диван, а напротив – глубокое кресло, явно предназначенное для пациентов. Это место было полной противоположностью ее стерильной лаборатории. Оно дышало тайной, историей, болью.

Игорь сидел за своим массивным деревянным столом, разбирая какие-то записи. При ее появлении он не поднял глаз, лишь молча указал рукой на кресло. Его пальцы медленно перелистывали пожелтевшие страницы.

– Присаживайтесь, доктор Вертанова, – наконец произнес он, и его низкий, слегка хриплый голос идеально гармонировал с обстановкой. – Я как раз просматривал кое-что из своих старых архивов. Ваш вчерашний визит заставил меня вспомнить кое-что. Давно забытое.

Лия молча заняла предложенное место, чувствуя себя не в своей тарелке. Ее взгляд упал на стену, где среди немногочисленных дипломов висела странная карта – не географическая, а какая-то схематичная, испещренная символами, отдаленно напоминавшими знаки зодиака, но куда более сложными и пугающими.

– Вы говорили о точках входа, – начала она, стараясь сохранить деловой тон, но в душном воздухе кабинета он звучал фальшиво. – И о том, что видели подобные случаи раньше. Что вы можете рассказать? Конкретно.

Игорь откинулся на спинку стула. Он выглядел еще более уставшим, чем в больнице. Тени под глазами были глубже, складки у рта – резче.

– Конкретно? – он усмехнулся, но в звуке не было веселья. – Хорошо. Пятнадцать лет назад. Моя жена, Анна, попала в аварию. Черепно-мозговая травма. Врачи говорили, что шансов нет, но ее тело выжило. Она впала в кому. – Он сделал паузу, его взгляд уперся в потолок, словно ища там ответов. – Я был молодым, полным сил и глупой самонадеянности. Думал, что любовь и знания могут все. Что я смогу достучаться до нее через сны. Проводил у ее кровати дни и ночи, гипноз, все известные тогда методики, многое изобретал сам.

Он умолк, и в тишине кабинета было слышно лишь тиканье старых настенных часов.

– И что? – тихо спросила Лия, невольно поддавшись гипнозу его рассказа.

– Однажды я увидел то же самое, – его голос стал жестким, металлическим. – На мониторе ее ЭЭГ. Эти безумные, невозможные ритмы. И на ее лице та самая улыбка. Та самая маска блаженства, которую я видел вчера у вашего пациента. Сначала я обрадовался – думал, это признак возвращения. Победа. – Он горько усмехнулся. – Но потом понял. Это было не возвращение. Это было прощание. Ее не стало в тот день, хотя сердце билось еще почти месяц.

Лия почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Она смотрела на этого циничного, уставшего человека и вдруг увидела за его броней того самого молодого мужа, беспомощно наблюдающего, как любовь всей его жизни ускользает в мир, куда ему нет хода.

– Вы считаете, что с ней произошло то же самое? – спросила она, и ее голос прозвучал тише, мягче.

– Я в этом уверен, – твердо ответил Игорь, наконец глядя на нее. Его глаза были бездонными. – Тогда я не понимал, с чем столкнулся. Списал все на последствия травмы. Но теперь я вижу, что это была лишь первая ласточка. Первый звоночек. – Он открыл перед ней толстую, потрепанную тетрадь в кожаном переплете. – Смотрите.

Лия наклонилась. На страницах аккуратным, почти каллиграфическим почерком были выписаны даты, имена, краткие описания случаев. Она пробежала глазами: «1988 г. – М.И. Белов. Потерял семью в пожаре. Обнаружен в коме через неделю после трагедии 1995 г. – Л.С. Петрова. Одинокая мать, потерявшая ребенка. Впала в «вечный сон» в годовщину его смерти 2003 г. – С.В. Игнатов. Банкир, разоренный в ходе кризиса. Найден в своем кабинете»

– Все они, – тихо, почти шепотом произнес Игорь, – пережили невыносимую боль. Потерю. Крах. И все они нашли способ убежать. Но раньше это были единицы. Теперь, как вы говорите, это стало системой. Эпидемией.

– Вы говорите, будто это разумное существо, – заметила Лия, все еще пытаясь найти логическое объяснение, цепляясь за него, как за спасательный круг. – Но что, если это просто некий природный, психический феномен? Нейро-вирус, поражающий определенный тип личности в состоянии стресса?

Игорь покачал головой, и в его глазах мелькнула тень сожаления.

– Вирусы не строят ловушек, доктор Вертанова. А то, что я видел в тех редких случаях, когда мне удавалось зафиксировать хоть что-то на пороге сознания это именно ловушки. Идеально выверенные, индивидуально подобранные под каждого человека. – Он посмотрел на нее пристально, и его взгляд стал пронзительным. – Вы ведь сами чувствуете, что имеете дело не со слепой силой природы, а с хищником. Умным, терпеливым и безжалостным в своем милосердии.

Его слова попали в цель. Лия снова вспомнила ту альфа-вспышку на ЭЭГ Дениса – короткий, осмысленный сигнал, приветствие из иного мира. Она не могла это отрицать.

– Хорошо, допустим, – сдалась она, разводя руками. – Но как? Как оно выбирает жертв? И главное – как оно попадает в их сознание?

Игорь тяжело поднялся с кресла и подошел к той самой странной карте на стене.