Полная версия:

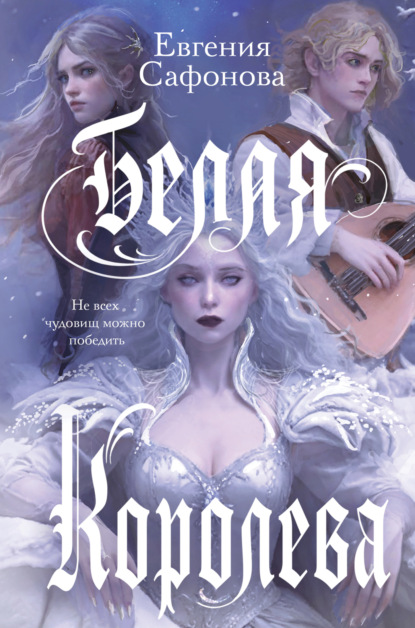

Белая королева

Конечно же, моей падчерице на этом балу было не место. Я знала, что этим решением подвергаю опасности сделку с Добрыми Соседями, но ещё большей опасности я подвергла бы неродную дочь, если бы взяла её с собой. Она забыла бы все мои уроки, сама нарушила бы все запреты, только бы остаться в Волшебной Стране.

Я обещала её отцу иное.

Когда мы с сыном снова отнесли дары Добрым Соседям и гость из-под холма заговорил про бал, я была готова.

– Колесо года вскоре повернётся, госпожа. В праздник весеннего равноденствия наш повелитель по обыкновению даёт великолепный бал, но этот будет особенным, – бросил он, когда его спутники уже исчезли, как и корзины с нашими подношениями. Слова упали горящими угольками, прожигая душу, но я ждала этого. – Твой благородный супруг поведал тебе об иной части сделки, что некогда заключил его предок?

– Да, – сказала я, сжимая пальцы под плащом в оберегающем жесте. – Поведал.

– Тогда, полагаю, ты почтишь грядущий бал своим присутствием… как и все твои дочери. Наш повелитель хочет избрать себе новую суженую. Вдруг его благосклонности удостоится одна из них?

– Мы посетим его бал. Мы сочтём это за честь.

Прежде чем скользнуть за грань между мирами, он одарил меня улыбкой зыбкой и ускользающей, как тень от тревожного свечного огонька – или как свет призрачной башни, что виднелась в лесу в моменты наших встреч.

Я позволила себе разжать пальцы, лишь когда мы с сыном оказались под защитой стен, ставших нам родными.

Лгать Добрым Соседям нельзя, но я не лгала. Обе мои дочери действительно собирались на их бал, в их совершенную блистательную ловушку. Туда, где их повелитель выберет новую суженую (оставалось лишь гадать, что приключилось с прежней).

А моя бедная наивная падчерица, как гость из-под холма сам некогда справедливо напомнил, мне не дочь.

Даже в день смерти отца она не плакала и не кричала так горько, как в день, когда я сказала: она не увидит Волшебную Страну и бала, что даёт её повелитель.

В день смерти её отца меня не осыпали словами, которые я до проклятого бала считала незаслуженными. И поныне её обвинения, её проклятия хлещут мою память плетьми.

Не знаю, сколько в них правды.

Я по сей день уверена: будь она родной мне, я поступила бы ровно так же. Но, будь она родной мне, возможно, я не сносила бы её уединение так покорно. Я не боялась бы лишний раз заговорить с ней, не молчала порой о тех или иных вещах, опасаясь задеть её. И финал был бы иным.

В одном я могу поклясться: то, в чём она тогда обвиняла меня, в чём после обвинила меня людская молва, – ложь. Я любила её. Я желала ей только добра. И всё же не сумела её спасти.

Потому, даже если люди простят меня, я себя не прощу.

Я готовилась к этому балу так, как ни к одному приёму в жизни. Нам с дочерьми пошили новые платья – достаточно красивые, чтобы не оскорбить взоры обитателей Волшебной Страны, но покрой их скрадывал достоинства наших фигур, а не подчёркивал их. Ах, как хотелось мне сверху донизу расшить их не стеклянными каплями и шёлковыми нитями, а веточками рябины и железными бусинами, но это оскорбило бы Добрых Соседей.

Я заставила дочерей заучить все правила, которые помогали людям покинуть Волшебную Страну невредимыми. Не есть. Не пить. Не расставаться с одеждой, в которой ты пришёл. Не принимать дары. Не дерзить, не благодарить, не молчать, если к тебе обращаются. Не смотреть им в глаза, но не отводить взгляд первой, если всё же посмотрела. Держаться меня. Не покидать бальный зал. Не позволять увести себя туда, где я не смогу их найти. Ничего не забирать из их дворца.

И уйти с бала раньше, чем наступит полночь.

Ко дню, когда настало весеннее равноденствие, они могли повторить всё это разбуженными среди ночи. Иногда и повторяли. Порой я заглядывала к ним перед сном и слышала, как они беспокойно бормочут сквозь дрёму.

А в назначенный вечер мы пришли к вересковому холму.

Мы поднялись на него, как нас учили, и спустились с другой стороны. Там ждал лес, очень похожий на тот, что окружал холм в мире людей, и всё же не тот.

В людском мире весна едва вступала в свои права, но ледяное дыхание зимы ещё чувствовалось всюду. Здесь сверкающая изморозь лежала на зелёной траве под ногами, на шелестящих древесных кронах, смыкавшихся над головами, – будто чья-то прихоть решила украсить всё инеем, заставить лето притвориться зимой. А воздух пах не снегом – прелой листвой.

Впереди сияла огнями башня. Свет её больше не казался призраком, миражом, обманом зрения. Сияние голубых окон вдали ласкало, как солнце, хотя здесь, в лесной тени, оно никак не могло коснуться моей кожи. И всё же я чувствовала этот свет на щеках, в глазах, на пальцах – будто он обвил меня призрачными лентами и тянул вперёд.

Я сама не заметила, как лес оказался позади, а башня – прямо перед нами. Я не чувствовала земли под ногами, не помнила, как шагала по ней, – будто башня и её гостеприимно распахнутые двери сами приблизились к нам, а деревья расступились, открывая проход.

Я только радовалась, что крепко держала дочерей за руки, и перед башней они оказались вместе со мной.

Замок Добрых Соседей выглядел почти как наш, оставшийся за вересковым холмом, и плющ густо обвивал обычный серый камень, из которого его сложили. Но когда мы переступили порог, моему взору открылся зал столь просторный, что я поняла: стены, увиденные нами снаружи, никак не могли вместить его.

Не было холла – лишь длинная широкая лестница, у подножия которой бились пёстрые волны танцующих. Когда я посмотрела ввысь, то не увидела ни крыши, ни башни, что должна была выситься прямо над нами: одно бездонное чёрное небо, в котором сияли звёзды, складывающие незнакомые мне созвездия, и луна – голубая, яркая и близкая, словно костёр. Она заливала льдистым светом зал, в центре коего высилось громадное дерево – кора гладкая и белая, словно кожа мертвеца, крона алая, как открытая рана. Ствол окружали пиршественные столы, где ждали яства, к которым мы не могли притронуться. Среди ветвей качался бронзовый маятник, отсчитывая часы до полуночи.

А прямо под маятником на троне из древесных лоз восседал тот, ради кого нас заманили сюда: с плеч к ногам стекает плащ из багровых листьев, на челе мерцает венец из золотых ветвей, волосы белее дерева за его спиной.

Мы спустились вниз, туда, где пели арфы, лютни и скрипки, где шелестели шелка и мерцали драгоценные камни на точёных шеях, запястьях, лбах.

Мы оказались среди танцующих, и каждый из них сиял нестерпимой, беспощадной красой. Волосы их были – золото, серебро и рубиновые нити, глаза – глубже моря и ярче пламени, платья – из солнца и луны, тумана и огненного марева, ожерелья – будто звёзды нанизали на шнуры из искристого снега. Живые цветы благоухали на их юбках, живые листья зеленели на их плащах; ленты и шпильки украшали их причёски, стрекозиными крыльями, яблоневыми лепестками и птичьими перьями расшили их шлейфы; голоса их пели слаще скрипок, а смех рождал россыпь звуков прекраснее, чем струны арф.

Я плохо помню, что творилось с нами после того, как мы сошли со ступенек в зал. Музыка, танцы, голоса и лица Людей Холмов обрушились на мой разум, разорвали мою память, оставили от воспоминаний клочки, пёстрые лоскуты, подхваченные ветром. Помню лишь пляски, бесконечные пляски; руки, касающиеся моих рук снова и снова, кружащие меня, влекущие за собой. Я – уже не я, я – древесный лист в горном ручье, бабочка, мир которой сузился до свечного огонька впереди.

И всё же осталась часть меня, не затопленная чужими чарами, помнящая предостережения, оберегающая от сладостных опасностей вокруг. Одежда людского мира охранила нас с детьми, остерегла ту самую часть разума, что позволила нам не потерять себя в пляске фейри, не забыться, не нарушить запретов.

Я не приближалась к пиршественным столам. Я искала взглядом дочерей каждый миг, когда танец разводил нас в стороны. Я смотрела на дерево с красной листвой и знала, что мы должны уйти прежде, чем маятник в его ветвях пробьёт полночь.

Одно я запомнила отчётливо. Затишье между танцами, не дольше, чем необходимо, чтобы сделать вдох-другой, – и деву на лестнице, что спустилась в зал позже всех остальных. Платье её было голубым, словно кусок чистого весеннего неба отрезали и придали нужную форму; синие мотыльки трепетали в светлых волосах, башмачки, мелькающие под подолом, сверкали при каждом шаге, точно их выточили из горного хрусталя.

Мне почудилось, что она похожа на мою падчерицу, но я знала: моя падчерица – в замке по ту сторону верескового холма, в безопасности, и такого платья у неё нет, и подобное не пошить ни одному человеческому портному. Да только взгляд мой снова и снова находил небесный наряд среди других, и я видела, как дева в голубом танцует с тем, на чьём челе мерцал венец из золотых ветвей.

Часть моего разума, не дремлющая в путах гламора, отметила это с радостью. Их повелитель положил глаз на незнакомку, не на моих дочерей; нас не будут удерживать, нам дадут уйти. И всё же что-то в этом зрелище тревожило меня, заставляло следить за девой в голубом едва ли не пристальнее, чем за родными детьми.

Опомнилась я, лишь когда маятник раскатил над залом первый гулкий удар, отдавшийся дрожью в костях и возвестивший, что пришло время уходить.

Ещё четыре удара ушло на то, чтобы найти дочерей среди гостей – те медленно замирали, завершая кружение, словно бой маятника разом лишил их сил. Пока я пробиралась сквозь толпу, я заметила, как по лестнице бежит дева в голубом, бежит так, что спотыкается и едва не падает на очередной ступеньке.

Тогда у меня не было времени осознать, что это значит. Я думала лишь о том, что должна увести детей, прежде чем станет поздно. О том, что прекрасные лица вокруг дрожат и расплываются восковыми масками; что шпильки теперь походят на рога и кости, а шёлк платьев – на паутину и крылья жуков; что в причёске одной гостьи запуталась болотная тина, а в распущенных волосах другой вместо лент вьются змеи; что юбки обнажают копыта, что с каждым мигом заостряются обнажённые улыбками зубы.

Маятник подгонял нас в спину, пока мы с дочерьми, в свою очередь, бежали по лестнице. На одной из ступеней сверкнул башмачок, прозрачный и блестящий, как горный хрусталь, и мне подумалось, что его обронила дева в голубом; но мне нельзя было забирать из мира за вересковым холмом ничего, что не было принесено туда из мира людей, даже если б захотелось.

Мы побежали дальше, не оборачиваясь. Позади оставалась музыка, которая глохла и рассыпалась на отдельные ноты, как распускаемый гобелен, голоса, что с каждым ударом часов становились всё более резкими, и смех, который теперь звучал голодно.

И башмачок.

Ещё одна ошибка, которую я не прощу себе, покуда жива.

Мы оказались в лесу прежде, чем отзвучал последний удар часов, но не остановились.

Я держала детей за руки, пока мы бежали к холму по заснеженному лесу. Ветви хватали меня за подол, горло и грудь горели огнём, ноги ныли от изнеможения, но я влекла дочерей за собой.

Я позволила себе замереть, согнуться и перевести дух, лишь когда мы вновь поднялись и спустились с верескового холма, а вдали снова засияли огни. Не голубые огни башни фейри, озарённой изнутри звёздами и колдовской луной, а приглушённый свет окон людского замка.

Я не выпускала пальцев дочерей из своих, пока мы не оказались под родным кровом. Только уложив их в постель, я сочла себя вправе дать усталому телу отдых – и, проваливаясь в сон, думала, что всё позади.

Цена уплачена. Цена ещё трёх десятилетий покоя и защиты Добрых Соседей.

Наутро я едва могла ходить, до того болели стёртые ступни. Сын сказал, что нас не было три дня. Это не встревожило меня: мой барон говорил, что в мире Людей Холмов час может показаться мгновением, год – одним днём.

Встревожило меня известие, что те же три дня никто не видел мою падчерицу.

Я поняла всё ещё прежде, чем без стука ворвалась в её комнату, впервые за всю жизнь под этим кровом. Падчерица сидела в постели, улыбаясь, точно вспоминала прекраснейшую из сладких грёз, и держала в руках башмачок.

Прежде чем она успела спрятать его за спину, я различила хрустальный блеск.

Мне не потребовалось выпытывать ответы. Моя падчерица жаждала поведать, как я заблуждалась. Мне оставалось лишь выслушать всё, что она с гневом и торжеством излила мне.

Как в ночь, когда мы с дочерьми отправились на бал, она плакала во дворе замка – и её наконец нашло существо, что притворялось белым дроздом.

О желании, что она загадала ему: попасть в обитель Добрых Соседей, возможности видеть которую её так жестоко лишили.

О волшебном платье цвета неба, которым обернулся её неприглядный шерстяной наряд (ей всё же хватило ума попросить оставить людскую одежду, лишь преобразить её).

О хрустальных башмачках, возникших на месте кожаных.

О завете покинуть бал прежде, чем пробьют часы, ведь иначе она предстанет перед повелителем Волшебной Страны в тех обносках, что бессердечная мачеха вынуждала её носить день за днём.

…о, теперь я понимала, почему она бежала. Существо, притворявшееся её покровительницей, подчинялось всё тем же законам, что другие Люди Холмов. Платье и хрусталь были гламором – всё тем же гламором, чарами, что теряли силу с наступлением нового дня, рассыпались песочным замком под волной.

Правда, по сию пору я не знаю, почему чары спали с платья, но остались на башмачках. Должно быть, потому, что один из них так и не покинул Волшебной Страны, протянув связующую ниточку между тем и этим миром.

Я слушала всё, что падчерица мне говорила, но перед глазами моими блестел башмачок, оставшийся на лестнице замка-ловушки. Обычная свиная кожа, лишь притворившаяся хрусталём. Попавшая в мир нелюдей из мира людей – вместе с моей глупой, глупой, глупой падчерицей.

Я вспоминала, что твердил мой барон: по ту сторону верескового холма нельзя расставаться с одеждой, в которой мы пришли. Не только потому, что та хранит нас от чар и помогает вернуться домой невредимыми. Эта одежда – частичка нас; если мы оставим её Людям Холмов, они смогут нас отыскать. Всегда. Везде.

Даже в нашем мире.

Я слушала всё, что падчерица мне говорила, но видела одного из них – с венцом из золотых ветвей на белых как кость волосах. Того, кто танцевал с девой в голубом. Того, кто на этом балу выбирал себе суженую.

Я выслушала всё, что падчерица мне говорила.

А после, не сказав ни слова, вышла – и, отвязав с пояса связку ключей, что хозяйка дома обязалась всегда носить при себе, заперла комнату на замок.

Я знала, что времени у нас немного.

Слуги всё же успели прибить железную подкову над дверью в спальню моей падчерицы и приладить железную кочергу вместо засова. Во дворе росла рябина, на которой под снегом алели ягоды; я набросала ветви перед порогом комнаты, а поверх рассыпала соль.

Я не решилась оградить от них весь замок, ибо гнев их был бы страшен. Тогда я ещё надеялась уберечь падчерицу, не нарушив соглашения с Добрыми Соседями – по меньшей мере внешне. Я лишь надеялась, что железо, рябина и соль послужат преградой, когда они явятся за тем, что сделалось им желанным, заставят их потерять след.

Падчерица билась и кричала за дверью. Я осталась глуха к её мольбам, и слуги, верные моим приказам, тоже.

Когда всё было кончено и день склонился к закату, я велела всем – и домочадцам, и прислуге – запереться в покоях и не покидать их до рассвета. Сама же вернулась в спальню и заняла кресло перед камином, чувствуя, как пульсируют болью натруженные ноги; в пальцах – книга, в рукаве – рябиновый амулет.

Они явились, пока я читала, не понимая смысла строк, по которым пробегал мой взгляд. Перед глазами были не слова, а хрусталь и венец из золотых ветвей, и острые зубы, и холодное железо поперёк запертой двери.

Они соткались из теней, совсем как у верескового холма. Впрочем, это были их земли в той же степени – мы сами дали им такую власть.

Они скользнули ко мне из угла, окутанного мраком – детищем ночи и пламени в очаге. Один – с огненными глазами, тот, кто всегда говорил со мной, и ещё трое. Они принесли запах земли, гари и жути, и огонь в очаге потянулся к ним, когда они обступили меня, словно смыкающиеся прутья клетки.

– Рады снова видеть тебя, госпожа, – сказал гость с огненными глазами. – Мы несём благую весть, что наш повелитель избрал себе суженую. Он не знает её имени, однако она обронила свою вещь. – Он сунул руку в складки струистых одежд, но я и без того знала, что он покажет мне. – След, оставленный ею, привёл нас сюда.

– Я польщена, что он избрал девушку из этого замка, о Добрые Соседи, – сказала я, поглядев на хрустальный башмачок в его ладони. – Однако никто из моих дочерей не говорил мне, что её удостоил танцем ваш повелитель.

– Должно быть, скромность. – Он улыбнулся. – Приведи своих дочерей, госпожа. Это одна из них. Мы подождём.

Я подчинилась. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. В рукаве моём был рябиновый амулет, но я понимала: всё, что хранит меня на самом деле, – соглашение, заключённое задолго до того, как я родилась. Нарушу его – несдобровать не только мне.

Мои дочери не выказывали страха, следуя за мной. Не выказали они его, и когда предстали перед взглядами Людей Холмов, и когда я, затворив дверь, произнесла:

– Вот мои дочери. Которую из них вы ищете?

Огненные глаза перевели взгляд с одного девичьего лица на другое – совсем как когда увидели их впервые, очень давно, – и обладатель их покачал головой.

– Наш повелитель многое рассказал нам про свою суженую. Это не те девушки, госпожа.

– Со мной на бал явились только две, – сказала я твёрдо, зная, что не искажаю истину. – Обе они перед вами.

– Но ведь ещё одна могла прийти и без твоего ведома, верно? – голос его сделался вкрадчивым, как дым, что просачивается сквозь дверь, за которой ты пытаешься укрыться от пожара. – Та девушка где-то здесь. Мы чувствуем это.

– Вы просили привести на бал моих дочерей – я привела их. Вы просили привести их сюда – я сделала это.

– И в твоём замке больше нет девушек, побывавших на нашем балу?

Я промолчала.

Я могла сколько угодно твердить им полуправду, но не лгать в открытую.

– Отвечай, госпожа, – прошелестел гость из-под холма. Огонь его взгляда сжигал дверь моего спокойствия, изголодавшимся псом лизал руки, загоняя в угол. – И помни: у нашего соглашения есть правила, но твоя ложь нарушит их.

– Нет. Девушек нет.

– Скажи это. Скажи, что в этом доме помимо тебя только две девушки, которые в этот праздник весеннего равноденствия пришли в нашу страну и покинули её.

Он не оставил мне лазеек. Он загнал меня в ловушку.

И всё же я повторила то, что он просил.

Тогда я ещё надеялась: моя ложь поможет уберечь чужого ребёнка, которого я поклялась от них защитить. Пусть даже ценой порушенного соглашения, веками хранившего мой новый род.

Тогда я ещё не знала, какую цену от меня потребуют на самом деле.

Вздох гостя из-под холма пронёсся по комнате ветром над пепелищем.

– Наш повелитель предвидел сложности. Он велел примерить башмачок всем девушкам, что могут оказаться его суженой, – сказал он тогда. Одними глазами указал сперва на кресло, в котором я встретила Добрых Соседей, а следом – на моих детей. – Если всё так, как ты говоришь, он должен прийтись впору одной из твоих дочерей. Позволишь?

Я кусала губы, пока дочери поочерёдно опускались в кресло, чтобы гость из-под холма попробовал натянуть башмачок на их ступни. Они были старше и выше моей падчерицы, и ни одной он не мог подойти. Не мог.

Я не знала, что буду делать, если всё же подойдёт.

Но что я буду делать, если нет?..

– Мал, – изрёк гость из-под холма задумчиво, когда башмачок вот уже второй раз бессильно повис на пальцах девичьих ног. – Какая жалость.

На лицах моих дочерей проявилось облегчение, и только я застыла, не смея выдохнуть. Потому что я знала Добрых Соседей лучше, чем мои девочки, и сполохи в огненных глазах неустанно напоминали мне: я солгала. Я нарушила соглашение, что даровало нам защиту.

От самих Добрых Соседей – в том числе.

– Он должен подойти, – сказал гость из-под холма. – Наш повелитель так огорчится, если мы вернёмся без его суженой. И башмачок под ногу мы подогнать не можем, слишком тонка работа. – Он посмотрел на меня, и на лице его блеснула беспощадная улыбка – одновременно с тем, как в руке его блеснул бронзовый нож. – Но можно подогнать ногу под башмачок.

Я держалась, клянусь. Держалась дольше, чем смогла бы на моём месте любая другая мать.

Я держалась, пока бронзовое лезвие пилило пятку моей старшей дочери. Держалась, пока оно рубило палец младшей. Держалась, пока комнату наполняли их вопли и мои крики.

Один из них схватил меня, не давая вмешаться, а бесполезный рябиновый амулет лежал у моих ног, выпав из рукава. Двое других схватили дочерей, не давая сбежать, пока тварь с огненными глазами отрезала куски их плоти и костей.

И даже так проклятый башмачок оставался мал. Даже скользкий от крови, он отказывался держаться на их изуродованных ступнях.

Я не выдержала, лишь когда тварь из-под холма занесла нож, чтобы оставить моих дочерей без пальцев вовсе.

Я выкрикнула то, чего никогда не должна была ни говорить, ни даже думать. Но твари из-под холма остановились и отпустили меня, чтобы я смогла побежать к двери и увести их от родных дочерей – к неродной. К той, что я пообещала отдать им – в обмен на пощаду.

Мне нет прощения. Я знаю.

Твари из-под холма шли за мной, пока я вела их к комнате падчерицы, оставив в спальне дочерей, баюкающих искалеченные ноги.

Твари из-под холма ждали, пока я отбрасывала ветви рябины от порога, рукавом сметала соль, снимала кочергу с двери и голыми руками отрывала подкову, сдирая ногти.

Твари из-под холма наблюдали, как мои израненные трясущиеся пальцы ищут нужный ключ и отпирают дверь, а после – как я отступаю в сторону, давая им войти.

Я не видела, как её забрали. Только услышала возглас, удивлённый и радостный, с которым моя падчерица встретила гостей. После – несколько коротких фраз, которыми они обменялись друг с другом. И наступила тишина.

Я посмотрела в открытую дверь. В комнате не было ни Людей Холмов, ни моей падчерицы, ни зачарованных башмачков.

Когда пришло время нести к вересковому холму новые дары, никто не встретил нас с сыном. Плетёные корзины стояли на камне у склона, пока шерсть в них не сгнила, а шёлк не выцвел.

В тот год треть наших стад выкосил мор, а поля дали едва ли половину того урожая, что мы привыкли собирать.

Следующие годы были трудными, голодными, бедными. Мы выжили, как выживали наши соседи все эти столетия. Нам пришлось заключать новые союзы, пересматривать старые, выдержать осаду замка, расстаться с частью наших земель и вернуть их в бою. Но мы выстояли.

Мои дочери покинули меня давным-давно. Их мужья – достойные люди. Их волосы не белы, как кость, в них не блестит королевский венец, но они человечны и добры. И им нет дела до того, что мои дочери хромы.

Они останутся хромыми до конца своих дней.

Я никогда больше не видела ни Людей Холмов, ни башню в лесу, ни падчерицу. Быть может, теперь змеи вьются и в её волосах. Мне хочется думать, что так оно и есть; что права она, а не я. Что мир – и наш, и чужой – добр к тем, кто заслуживает этого. Что её мечты сбылись, и она стала принцессой Волшебной Страны. Что она сидит на троне из древесных лоз и танцует на балах, где не место смертным.

Мне хочется думать так. Забыть острые зубы, бронзовый нож в пепельных пальцах и крики моих дочерей.

Люди, до которых дошли россказни слуг, поведают вам иную историю. Она о завистливых сёстрах, о доброй фее и прекрасном принце. О женщине, которая до того хотела видеть корону на головах родных дочерей, что изуродовала их. О злой мачехе, которая ненавидела свою красавицу-падчерицу всей душой.

Вы можете верить им.

Мне самой очень, очень хочется им верить.

И всё же, если однажды увидите башню в лесу, башню, в окнах которой сияет голубой свет, – бегите. Пусть вам вспомнится девочка, что любила сказки больше истины. Зола на её щеках. Кочерга на её двери.

И блестящий, холодный, красный от крови хрусталь.

* * *Последние слова рассказа хозяйки дома падают в тишину каменных сводов, как камешки в воду.

Возможно, рассказ этот не был столь красив, но таким запомнила его я, взросшая на твоих песнях среди роз. Слишком живо представлялось мне всё описанное после встречи с одним из Людей Холмов.

Я слушала от начала до конца в безмолвии и неподвижности и лишь теперь вернулась в материальный мир с безнадёжно остывшим чаем, подёрнутым тонкой плёнкой, словно радужным льдом.

– Я знаю эту историю. Как и многие, думаю, – тихо говорю я. – Она действительно звучала совсем иначе.