Полная версия:

Der Blick in den See

… und das bedeutet für die EP

Die Entwicklung unseres Selbst-Entwurfs hat viel mit emotional einprägsamen, bewussten Erfahrungen zu tun, die wir als bedeutsam für uns selbst einstufen. Unser Selbst wird stark geprägt von unserem episodischen bzw. autobiographischen Gedächtnis. Dabei muss immer wieder hervorgehoben werden, dass darin sehr unterschiedliche Arten von Informationen integriert werden und sowohl der prozedurale als auch der semantische Speicher hieran ihren Anteil haben. Anders gesagt: Ganze Ketten von bedeutsamen Ereignissen und Erlebnissen werden bildhaft und mehrdimensional abgespeichert und nehmen Einfluss darauf, wie wir uns selbst sehen, verhalten und entwerfen. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht mehr erwähnt werden müsste: Erlebnispädagogische Settings sind natürlich prädestiniert für Situationen, die auf eine solche Weise verarbeitet werden. Der Reflexion kommt hierbei eine wichtige Rolle zu, da sie die Bedeutungsgebung/Interpretation und den damit einhergehenden Selbst- und Sinnbezug unterstützt. Hierdurch steigt die Chance der Überführung von Inhalten in die für uns besonders interessanten Areale der Großhirnrinde. Ähnliches gilt für die Sensibilisierung im Vorfeld, da hierdurch die Erwartung von Relevanz entsteht – was Stoffe im Gehirn freisetzt, welche eine aufmerksame Fokussierung und damit das Lernen unterstützen. Denn: „Die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ausschnitt dessen, was gerade unsere Sinne erregt, bewirkt die Aktivierung genau derjenigen neuronalen Strukturen, die für die Verarbeitung eben dieses Ausschnitts notwendig sind.“42 Damit in Bezug auf die o.g. Hinweisreize der Selbstbezug unterstützt wird, bedarf es des (vielleicht nur emotionalen) Erfassens von Bedeutung und irgendeiner Form der Verankerung. Hier ist die Arbeit mit Metaphern zur Dekontextualisierung kein schlechtes Prinzip – und auch das Setzen von Körperankern oder das bewusste Fokussieren auf ein bedeutsames Bild können hilfreich

sein.43

These Nr. 3: Lernen bedeutet Umgang mit Irritation – Das Komfortzonenmodell bildet neurodidaktisch relevante Erkenntnisse ab.

Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften:

Ein der Entwicklung aller lebenden Systeme zugrundeliegendes Prinzip besteht darin, dass „neue Interaktionen (…) nur im Rahmen und auf der Grundlage bereits etablierter Interaktionsmuster ausgebildet und stabilisiert werden.“44 Dies mag an das Bild des hermeneutischen Zirkels erinnern. Entwicklung selbst kann jedoch nur dann stattfinden, wenn der Mensch auf neuartige Bedingungen trifft, welche die Stabilität der bereits etablierten Interaktionen in Frage stellen. Sinneseindrücke, die besonders neu sind oder in einer unbekannten Kombination mit anderen Sinneseindrücken auftauchen, sorgen für eine gewisse Unruhe im Gehirn. „Jedes Mal, wenn das passiert, wird ein bereits vorhandenes, früher entstandenes Erregungsmuster vorübergehend durcheinander gebracht.“45 Noradrenergene Zellen (Recherchiere dazu ➔ Noradrenalin) werden durch die Neuigkeit einer Situation aktiviert und fördern durch eine Reihe von Aktionspotentialen eine fokussierte Aufmerksamkeit. „Jetzt ist das Gehirn wach und kann das neue Aktivierungsmuster zu einem neuen inneren Bild zusammenfügen.“46

Eine gewisse Erregung und Unruhe ist also förderlich, da hierdurch der Abgleichprozess unterstützt wird. Dies umso mehr, wenn im Gehirn parallel auch noch Dopamin ausgeschüttet wird – ein Stoff, der äußeren Reizen eine anspornende Bedeutung zuschreibt und eine Belohnungserwartung im Sinne eines erhofften Mehrwerts hervorruft. Dies alles geschieht aber nur, wenn der optimale Grad nicht überschritten wird – denn wenn durch Angst oder Stress die Aktivierung über den Grad der optimalen Stimulation hinaus gesteigert wird, hat dies zur Folge, dass weniger komplexe, ältere und bewährte Verhaltensmuster stabilisiert werden, um die Situation zu bewältigen, und der präfrontale Cortex gehemmt wird.47 Starker Stress oder Angst blockieren also genau den erwünschten Effekt. Eine Neubildung von Synapsen findet in einem solchen Moment nicht mehr statt.

… und das bedeutet für die EP

Lernen bedeutet also automatisch Umgang mit Irritation, welche in der Erlebnispädagogik gezielt und beabsichtigt als Schlüsselelement eingesetzt wird. Das Gehirn greift in einem ersten Abgleichprozess auf altbewährte Muster zurück, um diese dann in einem zweiten Schritt zu modifizieren, zu ergänzen oder zu erweitern – dazu muss aber die Irritation stark/bedeutsam genug sein. Dessen ungeachtet braucht es zum Erlernen neuer Inhalte und Verhaltensweisen aber auch eine gewisse Überlappung mit vorhandenem Wissen. Das Schlüsselwort hier lautet „Anschlussfähigkeit“ – man erahnt schon, wie wichtig darum eine

Im Grunde ist uns Erlebnispädagogen das alles schon lange bekannt – denn dies ist unter dem Strich das Gleiche, was uns das Lern- oder Komfortzonenmodell sagt. Wir dürfen uns aber daran erfreuen, dass die Neurowissenschaften diesem Modell sozusagen ein naturwissenschaftliches Fundament geben.

These Nr. 4: Soziales Lernen gelingt am besten durch das Tun im sozialen Kontext

Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften:

Zunächst ist interessant zu wissen, dass unser Gehirn zum Erlernen eines Inhalts oder einer Kompetenz häufig nicht darauf angewiesen ist, die dahinterstehenden abstrakten Regeln zu verstehen. Oftmals stehen diese „logischen“ Aspekte einem Lernerfolg eher hinderlich im Weg – oder sind nur begrenzt anwendungs-unterstützend. Diesen Effekt erlebt jeder, der eine neue Sprache lernt: Beim Sprechen denkt man nicht darüber nach, wie der Satz grammatikalisch richtig strukturiert sein müsste – tut man es, ist zeitgleich das Sprachzentrum nur noch eingeschränkt nutzbar.48 Viele Dinge, die wir ganz natürlich beherrschen, können wir nicht gut mit Worten erklären: z.B. wie wir unsere Muttersprache sprechen, laufen, Fahrrad fahren u.v.m.49 Dieser Effekt trifft aber auch und gerade auf alle Aspekte des zwischenmenschlichen Bereichs zu. Vieles, was wir wahrnehmen, nehmen wir unter-/vor- aber auch unbewusst wahr (etwa ➔ Mikroexpressionen oder Körpersprache bei anderen Menschen). Hinzu kommt das Prinzip der sog. ➔ Spiegelneuronen: Bei der Beobachtung von Handlungen und Verhaltensweisen anderer Menschen werden in uns die gleichen relevanten Gehirnareale aktiviert wie bei dem tatsächlich Handelnden – so als würden wir selbst auf diese Weise handeln oder uns verhalten. Das erklärt, warum Emotionen und Stimmungen häufig „ansteckend“ wirken oder wir intuitiv ein Gefühl davon haben, wie es einem anderen Menschen geht. Das Wissen um die Existenz von Spiegelneuronen ist – wenn auch sicher nicht der Weisheit letzter Schluss – so doch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Intuition, Empathie und sozialem Lernen.

… und das bedeutet für die EP

Spiegelneuronen werden im Zusammensein mit anderen Menschen aktiviert. Dies bedeutet für soziales Lernen, dass jeder Mensch ein Modell für den anderen darstellt und wir uns ziemlich viel gegenseitig beeinflussen, wenn auch nicht bewusst. Für systemisch denkende Trainer ist das natürlich nichts Neues. Diese Modell-Rolle betrifft Teilnehmer wie Trainer in gleichem Maße. Wir erahnen somit, welchen Einfluss das Geschehen in der Gruppe und dessen Bewertung auf den Einzelnen nimmt. Für soziales Lernen in der Gruppe heißt das natürlich, dass jegliche Form von sozialer Veränderung in kleinen Schritten und langsam erfolgt – es muss vorsichtig erprobt, positiv bewertet und (unterbewusst) als reproduktionswürdig d.h. lohnenswert empfunden werden. Erst dann etabliert sich ein neues Verhalten oder eine neue Kultur. Als Trainer können wir zu bestimmten Verhaltensweisen anregen, mittels vernünftiger Erklärungen und Theorien (etwa über Kommunikation) in anderen Hirnarealen weitere Ankerpunkte setzen und via Reflexion die persönliche Bezugsetzung unterstützen. Erlernt werden persönlichkeitswirksame Aspekte jedoch primär durch Verhalten und Nachahmung von Verhaltensweisen selbst. Das, was wir über Spiegelneuronen wahrnehmen, hat einen starken Effekt auf uns. Denn wir nehmen hierüber auch Prozesse wahr, die es nicht bis in unser Bewusstsein schaffen – und reagieren spontan und intuitiv darauf. Spätestens hier wird klar, wie komplex soziale (erlebnispädagogische) Lernprozesse „gebaut“ sind. Und dieser Gedanke unterstreicht, dass unsere Hauptaufgabe in der Gestaltung der zwischenmenschlichen Ebene liegen muss. Hier können wir im Sinne des „processing at the edge“ an vielen kleinen Stellen pädagogisch intervenieren – und zwar, indem wir unsere eigenen Emotionen und sozialen Anteile gezielt ins Spiel bringen und Einfluss auf die zwischenmenschliche Atmosphäre nehmen.

These Nr. 5: Versprachlichung hilft bei der Integration von Gedanken

Erkenntnisse? – nur Spuren:

Bedauerlicherweise habe ich für diese These nicht ausreichend gesicherte Antworten gefunden. Aber immerhin ein paar Argumente und Hinweise, die eine spannende Spur verheißen.

Zunächst zur Wortwahl: Mit „Versprachlichung“ meine ich nicht nur ausgesprochene Gedanken, sondern auch geistig formulierte, aber nicht laut ausgesprochene Gedanken. Es geht mir rein um den Schritt der potentiellen Verbalisierung – ob schriftlich, mündlich oder konkret erdacht, ist zweitrangig. Und natürlich geht es mir um die Sinnhaftigkeit von Reflexion in erlebnispädagogischen Prozessen. Bzgl. des Effekts von Versprachlichung äußert sich die neurophysiologische Literatur nur sehr begrenzt. Man kann überall nachlesen, was der Versprachlichung selbst voran geht, wie sie funktioniert – aber nicht, welchen neurophysiologischen Effekt sie anschließend auf den Sprechenden selbst hat. Sicher ist aber:

Eine Versprachlichung von Gedanken steht relativ am Ende eines bewussten Verarbeitungsprozesses. Man könnte salopp sagen: Ich kann erst dann etwas in Worte fassen, wenn es in meinem Bewusstsein angekommen ist. Aber wozu sollte ich dann noch über das Erlebte reden? Wieso dazu Tagebuch schreiben? Warum durch eine Frage fokussiert darüber nachdenken? Schließlich ist der Gedanke ja schon da, wo er sein soll: In einem assoziativen Teil meiner Großhirnrinde.

Ein Argument basiert auf der Doppelcodierungstheorie nach Allan Paivio: Diese Theorie besagt, dass Inhalte leichter abgerufen werden können, wenn die entsprechenden Inhalte in zwei verschiedenen Speichersystemen abgelegt werden; so etwa, wenn Erlebnisse aus dem episodischen Gedächtnis in den für formulierbare Fakten zuständigen semantischen Speicher aufgenommen werden. Vielleicht lässt sich das Prinzip mit einem Text vergleichen, den man ausdruckt und abheftet und zusätzlich noch auf einer externen Festplatte speichert: Man nutzt tatsächlich ganz unterschiedliche Formen der Aufbewahrung und beide haben spezifische Vorteile. Oder man stellt sich ein zweites Kletterseil vor: Durch Versprachlichung eines Bildes wird dieses Bild quasi redundant in meinem Kopf gesichert.50 Dies ist eine mögliche Erklärung.

Dann möchte ich einen Zweifel an der Unabhängigkeit von für Sprache zuständigen Hirnarealen und Inhalten des Bewusstseins anmelden. (Dies betrifft nicht die frühkindliche Gehirnentwicklung, bei der Spracherwerb und Denken weitgehend getrennte Prozesse darstellen. Es geht bei der Anmeldung dieses Zweifels um den Entwicklungsstand von jenen Menschen, mit denen wir reflektierend im Kreis sitzen.) Wenn ich über etwas bewusst nachdenke, denke ich es quasi ausschließlich versprachlicht oder in Bildern. Diffuse unter-/vorbewusste Gefühle kann ich häufig (noch) nicht in Worte fassen – aber in dem Maße, wie mir etwas bewusst wird, bekommt es häufig auch eine Sprache. (Übrigens genau in dieser Reihenfolge!51) Ich behaupte hier keine untrennbare Verbindung zwischen Sprache und Denken, denn diese Hypothese gilt nicht nur als streitbar; sie zwingt auch dazu, solch allgemeine Begriffe wie „Sprache“ und „Denken“ eindeutig zu definieren – was die Diskussion schon an der Basis erschwert. Aber auf der Grundlage alltäglicher Beobachtungen kann man immerhin eine starke Kopplung oder zumindest hohe Zeitnähe von Bewusstwerdungsprozessen und der (inneren) Versprachlichung von Gedanken behaupten.

Eine andere interessante Idee besteht darin, dass die Externalisierung eines Gedankens im Sinne eines optischen oder akustischen Reizes ja auf mich zurückwirkt: Ich sehe, was ich schreibe – ich höre, was ich gerade selbst sage. Ich spüre, dass mein Herz schneller schlägt, während ich rede. Ich höre mein Zittern in der Stimme. Indem ich etwas von mir gebe, wirkt es quasi in Form eines Reizes, der durch eine weitere Wahrnehmungsschleife läuft, auf mich zurück.52 Es ist jedenfalls – nach allem, was wir jetzt schon über das Gehirn wissen – eher unwahrscheinlich, dass etwas, das ich ausdrücke, an mir selbst sang- und klanglos vorbeigeht. Wahrscheinlicher ist sogar, dass die Wahrnehmung des eigenen externalisierten Gedankens verstärkend wirkt. Wie stark die Wirkung dieses Effekts ist, kann ich allerdings nicht beurteilen – noch dazu, weil die Wirkung mit Sicherheit individuell variiert. Was dieser Gedanke auch nahelegt ist, dass mir mein Gehirn im Akt der Externalisierung eine „fokussierte Aufmerksamkeit“ schenkt.

Möglich ist auch, dass die Intention der Versprachlichung mich zu inneren Ordnungsprozessen zwingt, welche der Versprachlichung selbst vorangehen.53 In der Praxis von Therapie und Kommunikationstraining gibt es einige Begriffe, die hier andocken: ➔ Dialog des inneren Teams und ➔ intrapersonelle Kommunikation sind nur zwei davon.

All dies sind Hinweise – keine Beweise, dass es sich tatsächlich so verhält. Aber Hinweise reichen möglicherweise aus, der Spur zu folgen und das Zusammenwirken von Gedanken und Sprache weiterhin zu erforschen.

So what: Erlebnisorientierte Neuropädagogik?

Wozu dieses Kapitel? Im Grunde geht es um einen neuen Vorschlag, Erlebnispädagogik zu betrachten – diesmal aus der Perspektive einer relativ jungen, naturwissenschaftlichen Disziplin. Gleichzeitig scheint es so, als würden uns auch genau durch diesen (möglicherweise unbeholfenen) Versuch, der EP ein Fundament zu geben, Grenzen aufgezeigt: Die der erlebnispädagogischen Arbeit in gleichem Maße wie jener Idee, auf der Basis neurowissenschaftlicher Erkenntnisse eine eigene Didaktik oder gar Pädagogik aufzubauen. Denn wie bereits gezeigt, sucht sich das Gehirn selbst heraus, was es lernt. Und wofür es sich entscheidet, hängt maßgeblich mit der individuellen Geschichte (und den daraus resultierenden spezifischen Verschaltungen) des einzelnen Menschen zusammen. Es bleibt aber anzuzweifeln, dass wir im Regelfall so hochgradig individualspezifisch arbeiten können, dass wir über den zu erwartenden Lerneffekt Vorhersagen machen könnten. Darum wird die Erlebnispädagogik so rasch keine neuen und genialen neurodidaktischen Konzepte entwickeln, sondern weiterhin eine aus neurowissenschaftlicher Perspektive eher oberflächliche, dafür jedoch funktionierende Praxis gestalten.

Umgekehrt konnte ich mich bei der Recherche zu diesem Kapitel nicht des Eindrucks erwehren, dass die Neurowissenschaften überwiegend erforschen und beschreiben. Pädagogisch oder didaktisch neuartige Konzepte, welche die gängige erlebnispädagogische Praxis radikal verändern würden, habe ich bislang nicht gefunden. Die universelle Neurodidaktik oder Pädagogik kann es vermutlich auch gar nicht geben – mit diesem Ansinnen würde die Gehirnforschung der Komplexität, Wandelbarkeit und Vielfalt ihres eigenen Forschungsgegenstandes nicht gerecht. So ernüchternd dies zunächst anmutet, so entlastend ist es auch, denn es nimmt allen Beteiligten den Erfüllungs- oder Beweisdruck. Der interdisziplinäre Fachdiskurs bleibt fruchtbar: Wir Erlebnispädagogen können mit Hilfe der Gehirnforschung immer wieder darüber nachdenken, was wir da eigentlich gerade tun und wie wir es tun. So entrinnen wir vielleicht der Versuchung, unsere Arbeit nur über unsere Erfahrung zu begründen. Den Neurowissenschaftlern hingegen mag es vielleicht ein Ansporn für neue Gedankenentwicklungen sein, dass hier Leute stehen, welche die berechtigte Frage stellen: „Und was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen praktisch?“

Viele Fragen sind und bleiben offen. Ein paar kleine Anregungen fanden sich vielleicht in diesem Kapitel – welches keine Reise und keine Expedition sein konnte, sondern lediglich ein erlebnispädagogischer Ausflug in die Neurophysiologie.

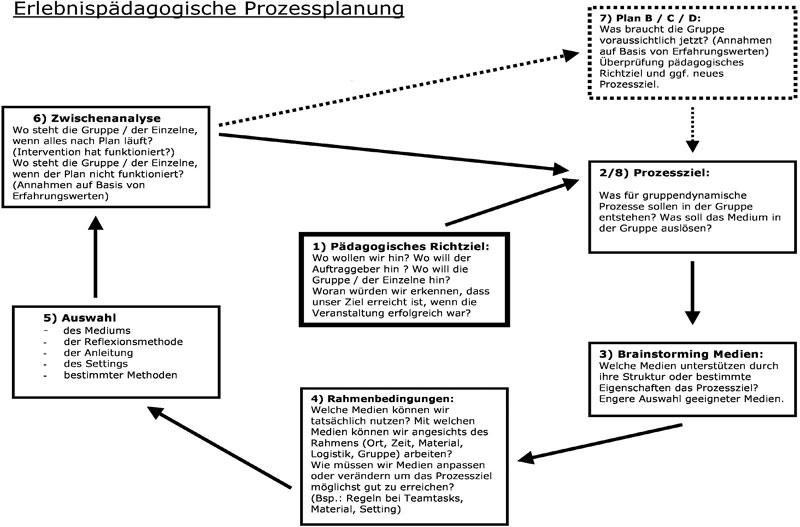

1.3Modell erlebnispädagogischer ProzessplanungUnser Team arbeitet prozessorientiert – so wie es auch unsere Definition von Erlebnispädagogik einfordert. Prozessorientiertes Arbeiten bedeutet nicht, keinen Plan zu haben. Es bedeutet auch nicht willkürlich irgendwas zu machen und zu schauen, was passiert. Prozessorientiertes Arbeiten bedeutet einen dauernden Abgleichprozess vom eigenen Vorgehen mit den in der Gruppe beobachtbaren Prozessen. Das ist ein wenig wie beim Segeln mit dauernd wechselnden Windverhältnissen – ein laufendes Korrigieren des Kurses durch Veränderungen an Segel und Steuer. Und diese Kurskorrektur richtet sich nach dem, was tatsächlich gerade passiert. Man stellt sich also darauf ein, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. (Was nicht heißt, dass nicht auch das Ziel während der Fahrt ein anderes werden kann.) Diese Metapher lässt sich noch weiter ausbauen und weiterspinnen – zunächst möchte ich es aber dabei belassen.

Das im Folgenden dargestellte Prozessplanungsmodell wurde von uns entwickelt um zwei Dinge zu zeigen:

1 Wie entwickeln wir überhaupt ein erlebnispädagogisches Programm, wenn sich Prozesse nicht antizipieren lassen? In der Praxis müssen wir ja schließlich trotzdem ein Programm planen!

2 Was bedeutet Prozessorientierung für uns?

Das Modell soll dabei einen Denkvorgang abbilden, der in der Praxis natürlich oft viel unstrukturierter passiert. Oftmals handeln wir intuitiv – und verstehen erst hinterher (in der eigenen Reflexion), warum wir so oder anders gehandelt haben. Ich möchte es zweimal an Hand von Beispielen durchgehen – einmal bezogen auf einen Makroprozess und einmal bezogen auf einen Mikroprozess.

Die Schritte bleiben dabei immer annähernd die selben:

Pädagogisches Richtziel in den Blick nehmen (1)

Das Prozessziel der aktuellen Situation anvisieren (2)

Über eine sinnvolle Intervention oder ein Medium nachdenken (3)

Prüfen der Rahmenumstände hinsichtlich Intervention oder des Mediums. Spezifizierung der Anwendungsanforderungen (4)

Entscheidung für die spezifische Intervention (5)

Vorausblick: Was geschieht danach?

Anwendung der Intervention/des Mediums

Erneute Überprüfung Richtziel und Prozessziel (6)

Erneutes Nachdenken über sinnvolle Intervention oder Medium (3)

siehe hierzu die Grafik „Erlebnispädagogische Prozessplanung“

Praxisbeispiel Prozessplanung 1: Dialog des Leitungsteams bei einem neuen Auftrag

Mart: „Also, wir haben das Projektteam, dass sich aus zwei unterschiedlichen Teilgruppen zusammensetzt plus einem Projektkoordinator. Oftmals arbeiten die Unterteams getrennt voneinander und der Projektleiter steht nur über E-mail in Verbindung mit den Teilprojekten. Praktisch alle Mitarbeiter des Projekts haben in den Zielfindungsfragebögen angegeben, dass sie das Gefühl hätten, es gäbe verdeckte Konflikte und man rede aneinander vorbei, weil noch kein Gefühl für das Gesamtteam da sei. Nehmen wir also mal so was wie besseres Verständnis füreinander, Kennenlernen der Anderen, Entwicklung eines Wir-Gefühls, Verbesserung der Kommunikationsstrukturen und (ich rate mal!) der Kommunikationsweise als Richtziel und große goldene Endvision am Horizont… Wie fangen wir an?

Rebekka: „Ich finde, wir sollten uns die Zusammenarbeit erst mal ansehen um zu schauen, wie komplex die Kommunikation wirklich ist. Möglicherweise macht der Umweg über die Koordinationsstelle Schwierigkeiten.“

Mart: „Oder wir haben eine Ungleichverteilung von Kompetenzen. Oder es gibt (sehr wahrscheinlich sogar) zwei unterschiedliche Kulturen. Oder der Koordinator ist überengagiert oder steht unter Druck und das wirkt sich auf die Strukturen aus.

Was soll also am Anfang passieren?“

Rebekka: „Wir machen irgendwas strukturähnliches mit viel Aufforderungscharakter in unterschiedlichen Teilgruppen. Irgendwas, wo sie viel miteinander kommunizieren müssen und sich so richtig in die Haare kriegen. Floßbau, Pipeline, so was in der Art. Zwei Gruppen, eine Koordinationsstelle und Kommunikation nur über Funk. Damit versuchen wir die Alltagssituation möglichst nah abzubilden. Ggf. machen wir Zwischenreflexionen um zu schauen, welche Parallelen erkennbar sind. Wie weit ist denn der See weg?“

Mart: „Ich war an der Stelle schon mal. Floßbau geht da total gut. Material müsste halt früh genug oben postiert werden.“

Rebekka: „OK, wenn wir in der Situation feststellen, dass Floßbau gerade noch gar nicht passt, weil es eine Überforderung darstellt oder was immer, was machen wir dann?“

Mart: „Dann machen wir Pipeline – dazu müssen wir dann noch mal über die Regeln schauen – und Floß mit anderer Fokussierung später.“

Rebekka: „OK, wir erzählen ihnen also, dass wir eine Situation kreieren, die dem Arbeitsalltag gewissermaßen ähnlich ist… Irgendeine inhaltliche Fokussierung?“

Mart: „Sie sollen darauf achten, was ihnen von Vorgehensweise in Planung und Organisation bekannt vorkommt und sollen „Stop!“ schreien, sobald sie etwas Störendes registrieren?“

Rebekka: „Dann kommen wir möglicherweise gar nicht voran. Nee, die sollen einfach nur darauf achten, was ihnen bekannt vorkommt, und wir machen auf jeden Fall eine Zwischenreflexion. Brauchen wir da irgendwelche Absprachen zwischendurch?“

Mart: „Können wir ja schnell machen – wir sind ja nur optisch getrennt – sonst sind wir ja nicht weit auseinander. Ansonsten unterbricht einfach derjenige von uns den Prozess, wenn er denkt, jetzt sei es nötig.“

Rebekka: „Irgendeine besondere Reflexionsmethode?“

Mart: „Weiß ich nicht. Kann ich bei der Gruppe nicht sagen. Im Vorgespräch waren die alle sehr kommunikationsbedürftig. Braucht glaube ich viel klare Struktur, damit das nicht ausufert. Lass uns je nach Bedarf den Reflexionsblumentopf oder den Würfel verwenden – wenn’s ganz chaotisch läuft, nehmen wir die Reflexionsschleife.“

Rebekka: „Oder Positionieren zu Aussagen.“54

Mart: „Oder das, ja, das wird auf jeden Fall intensiv. “

Rebekka: „OK – Das Team hat mit Hilfe der Koordinationsstelle zwei gleiche Flöße gebaut, Kommunikation lief über Funk, es gab vermutlich Unstimmigkeiten – zumindest wäre es verwunderlich, wenn nicht – wir haben zwischenreflektiert, die Gruppe hat mit Hilfe der Ergebnisse weitergemacht, die Flöße funktionieren, wir machen eine Abschlussreflexion – mit welcher Fragestellung?“

Mart: „Was war jetzt besser als vorher und wie können wir konkret dafür sorgen, dass es weniger Reibungsverluste in Planungsphasen gibt? Wir sollten da einen Flipchart haben um die Ergebnisse zu dokumentieren.“

Rebekka: „Machen wir aber da unten am See.“

Mart: „Ortsnah – ja klar.“

Rebekka: „Wo steht die Gruppe danach?“

Mart: „Die braucht erst mal Kaffeepause. Wir dürfen übrigens nicht vergessen, dass die Leute noch nicht so lange zusammenarbeiten und es einige Wechsel gegeben hat – die haben also vermutlich noch keinen angemessenen Raum für Konflikte gehabt.“

Rebekka: „Na, da werden sie in den drei Tagen noch genug Gelegenheit haben. Aber Kaffeepause ist gut – vielleicht müssen die sich auch einfach in informellem Rahmen besser kennen lernen. Wie wäre danach etwas zum Runterkommen – irgendwas mit viel Wertschätzung und so?“