Полная версия:

После гегемонии. Что будет с ними и с нами

Взаимодополняемость богатства и власти обеспечивает преемственность между мировой политической экономией XVII века и современной. Большинство правительств по-прежнему придерживаются положений, которые Джейкоб Винер приписывает меркантилистам XVII века (1948, с. 10):

1) богатство является абсолютно необходимым средством для власти, будь то безопасность или агрессия; 2) власть необходима или ценна как средство для приобретения или удержания богатства; 3) богатство и власть являются конечными целями национальной политики; 4) существует долгосрочная гармония между этими целями, хотя в определенных обстоятельствах может потребоваться на время принести экономические жертвы в интересах военной безопасности, а значит, и долгосрочного процветания.

Оговорка, которую Винер предлагает к своему четвертому пункту, очень важна. В краткосрочной перспективе существуют компромиссы между стремлением к власти и стремлением к богатству. Одна из задач студентов, изучающих международную политическую экономику, – проанализировать эти компромиссы, не забывая о долгосрочной взаимодополняемости, лежащей в их основе.

Для Соединенных Штатов в 1980‑х годах, как и для кантилистических государственных деятелей XVII века и американских лидеров конца 1940‑х годов, ключевыми являются компромиссы не между властью и богатством, а между долгосрочными интересами власти/богатства государства и частичными интересами отдельных торговцев, рабочих или производителей, с одной стороны, или краткосрочными интересами общества – с другой. Соединенные Штаты – не единственная страна, которая не смогла сформулировать долгосрочные цели, не идя на уступки частичным экономическим интересам. Винер отмечает, что в Голландии в XVII и XVIII веках, «где купцы в значительной степени принимали непосредственное участие в управлении государством, основные политические соображения, включая саму безопасность страны или ее успех в войнах, в которых она фактически участвовала, неоднократно уступали место корыстолюбию купцов и их нежеланию вносить адекватный вклад в военное финансирование» (1948, с. 20). В Великобритании также «автономность деловых связей и традиций», по словам Винера, препятствовала преследованию государственных интересов. В годы реализации плана Маршалла американским администраторам приходилось иметь дело с «особыми требованиями американского делового и сельскохозяйственного сообщества, которые ожидали прямой и скорой прибыли от программы – и которые были хорошо представлены в Конгрессе.

Общие цели многосторонней торговли, безусловно, отвечали интересам всех этих групп; однако они, в отличие от Госдепартамента, были готовы подорвать достижение общей цели ради даже самой незначительной сиюминутной выгоды» (Kolko and Kolko, 1972, pp. 444–445).

Конфликт между краткосрочными и долгосрочными целями возникает в основном в виде выбора между потреблением, с одной стороны, и сбережениями или инвестициями – с другой. Когда экономика недоинвестирует, она отдает предпочтение настоящему, а не будущему. Аналогичные понятия можно использовать и при обсуждении энергетики. Государство инвестирует в силовые ресурсы, когда привязывает к себе союзников или создает международные режимы, в которых оно играет центральную роль. В 1930‑е годы Германия придерживалась «силового подхода» в торговых вопросах, изменяя структуру внешней торговли таким образом, чтобы ее партнеры были уязвимы перед ее собственными действиями (Hirschman, 1945/ 1980). После Второй мировой войны американская политика имела более широкую географическую направленность и была менее принудительной, но она также делала упор на силовые инвестиции. Соединенные Штаты шли на краткосрочные экономические издержки, такие как дискриминация американских товаров в Европе в начале 1950‑х годов, ради политического влияния, которое могло привести к долгосрочным выгодам. Они создали международные режимы, которые вращались вокруг Вашингтона и от которых его союзники сильно зависели.

Дезинвестирование власти также может иметь место; власть может потребляться, но не заменяться. Правительства могут поддерживать уровень потребления в настоящем за счет дефицита счета текущих операций, заимствуя средства за рубежом, чтобы компенсировать низкий уровень сбережений внутри страны, как это делали Соединенные Штаты в первые несколько лет 1980‑х годов. Однако в долгосрочной перспективе такая политика оказывается неустойчивой и подрывает основы влияния или кредитоспособности, от которых она зависит.

Инвестировать ли в дополнительные силовые ресурсы или израсходовать часть накопленных – это вечный вопрос внешней политики. Многие из наиболее важных решений, с которыми сталкиваются правительства, связаны с относительным весом, придаваемым потреблению (богатства или власти) по сравнению с инвестициями, а также с разработкой стратегий действий, которые были бы жизнеспособны в краткосрочной перспективе и способны достичь целей богатства и власти в долгосрочной перспективе. Любой анализ мировой политической экономики должен учитывать степень, в которой осуществляются или рассеиваются инвестиции, как во власть, так и в производство. Некоторые из этих инвестиций будут отражены в международных режимах и стратегиях лидерства, которые помогают их создавать и поддерживать. Определение межнациональной политической экономии с точки зрения стремления к богатству и власти приводит к тому, что мы анализируем сотрудничество в мировой политической экономике не столько как попытку воплотить в жизнь высокие идеалы, сколько как средство достижения заинтересованных в себе экономических и политических целей.

Системный анализ международной политики

К богатству и власти стремятся самые разные акторы мировой политики, включая негосударственные организации, такие как транснациональные деловые корпорации (Keohane and Nye, 1972). Но государства являются важнейшими акторами, которые не только стремятся к богатству и власти напрямую, но и пытаются построить рамки правил и практик, которые позволят им обеспечить эти цели, помимо прочих, в будущем. Поэтому наш анализ международного сотрудничества и режимов сосредоточен главным образом на государствах.

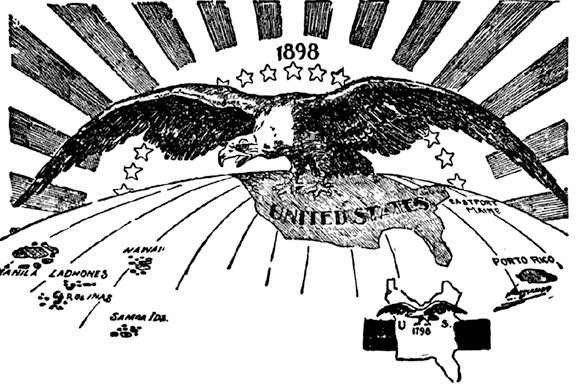

Власть на десять тысяч миль. Карикатура на американский империализм

Поведение государств можно изучать как «изнутри», так и «снаружи» (Waltz, 1979, p. 63). Объяснения «изнутри наружу», или на уровне единицы, определяют источники поведения внутри субъекта – например, в политической или экономической системе страны, качествах ее лидеров или внутренней политической культуре. «Внешние», или системные, объяснения раскрывают поведение государства на основе атрибутов системы в целом. Любая теория, разумеется, учитывает отличительные характеристики акторов, а также самой системы. Но системная теория рассматривает эти внутренние атрибуты как постоянные, а не как переменные. Переменные системной теории ситуативны: они относятся к положению каждого актора относительно других (Waltz, 1979, pp. 67–73; Keohane, 1983, p. 508). Системный анализ международной политэкономии начинается с определения местоположения акторов по измерениям относительной власти, с одной стороны, и богатства – с другой.

Кеннет Уолтц убедительно показал ошибочность теоретизирования на уровне отдельных единиц без предварительного осмысления влияния международной системы в целом. На это есть две основные причины. Во-первых, причинный анализ на уровне единицы затруднен из-за очевидной важности идиосинкразических факторов, начиная от личности лидера и заканчивая особенностями институтов конкретной страны. Парсимониальная теория, даже как частичный «первый срез», становится невозможной, если начинать анализ здесь, среди запутанного множества кажущихся релевантными фактов. Во-вторых, анализ поведения государств только «изнутри наружу» приводит к тому, что наблюдатели игнорируют контекст действий: давление, оказываемое на все государства в результате конкуренции между ними. Такие действия, как стремление уравновесить мощь потенциальных противников, могут быть объяснены на основе отличительных характеристик соответствующих правительств, в то время как их можно было бы более удовлетворительно объяснить на основе предварительной системной теории.

По этим причинам анализ данной книги начинается с системного уровня. Я фокусируюсь на влиянии системных характеристик, поскольку считаю, что на поведение государств, равно как и других акторов, сильно влияют ограничения и стимулы, создаваемые международной средой. Когда международная система меняется, меняются и стимулы, и поведение. Таким образом, мой взгляд «извне» схож с системными формами реалистической теории, или «структурным реализмом» (Krasner, 1983). От структурного реализма мои аргументы отличает акцент на влиянии международных институтов и практик на поведение государств. Распределение власти, подчеркивают реалисты, безусловно, важно. Так же, как и распределение богатства. Но человеческая деятельность на международном уровне также оказывает значительное влияние. Международные режимы изменяют информацию, доступную правительствам, и открывающиеся перед ними возможности; обязательства, взятые на себя по поддержке таких институтов, могут быть нарушены только ценой потери репутации. Таким образом, международные режимы меняют расчеты преимуществ, которые делают правительства. Пытаться понять поведение государств, просто сочетая структурную теорию реализма, основанную на распределении власти и богатства, с акцентом аналитика внешней политики на выборе, без понимания международных режимов, – все равно что пытаться объяснить конкуренцию и сговор между олигополистическими деловыми фирмами, не удосужившись выяснить, регулярно ли их лидеры встречаются вместе, входят ли они в одни и те же торговые ассоциации, разработали ли они неформальные средства координации поведения без прямого общения. Внутригосударственные режимы не только заслуживают систематического изучения, они практически взывают к нему.

Однако ни один системный анализ не может быть полным. Когда мы перейдем к обсуждению послевоенной международной политической экономии в части III, нам придется выйти за пределы системы и перейти к анализу поведения государств, подчеркивающему влияние внутренних институтов и лидерства на модели поведения государств. То есть нам придется ввести анализ на уровне отдельных стран. При этом мы уделим особое внимание самому могущественному актору мировой политической экономики – Соединенным Штатам. Поскольку Соединенные Штаты формировали систему в той же степени, в какой система формировала их, и поскольку они сохраняли большую свободу действий, чем другие страны, на протяжении тридцати пяти лет после Второй мировой войны мы должны рассматривать Соединенные Штаты как изнутри, так и снаружи.

Ограничения системного анализа

Мой выбор системной теории в качестве места для начала анализа не означает, что я считаю ее полностью удовлетворительной даже в качестве «первой попытки». Поэтому, прежде чем перейти к системному анализу части II, необходимо указать на некоторые его ограничения.

Преобладающая модель системного анализа в политике заимствована из экономики, в частности из микроэкономической теории. Такая теория предполагает существование фирм с заданными функциями полезности (например, максимизацией прибыли) и пытается объяснить их поведение на основе факторов внешней среды, таких как конкурентоспособность рынков. Это системная теория, а не теория на уровне единиц, поскольку ее положения зависят от вариаций в атрибутах системы, а не единиц (Waltz, 1979, pp. 89–91, 93–95, 98). Предполагается, что фирмы действуют как рациональные эгоисты. Рациональность означает, что у них есть последовательные, упорядоченные предпочтения и что они рассчитывают затраты и выгоды от альтернативных вариантов действий, чтобы максимизировать свою полезность с учетом этих предпочтений. Эгоизм означает, что их функции полезности независимы друг от друга: они не получают и не теряют полезность только из-за выгод или потерь других людей. Принятие этих допущений означает, что рациональность и представления о собственной выгоде являются скорее константами, чем переменными в системной теории. Различия в поведении фирм объясняются не изменениями в их ценностях или эффективности их внутренних организационных механизмов, а изменениями в характеристиках экономической системы – например, в том, является ли ее рыночная структура конкурентной, олигополистической или монополистической. Если бы не было допущений эгоизма и рациональности, вариации в поведении фирм пришлось бы объяснять различиями в ценностях или в их способностях к расчету и выбору. В этом случае анализ вернется на уровень единицы, и примитивность системной теории – опора только на небольшое число переменных – будет утрачена.

Системные теории, основанные на рационально-эгоистических предположениях, работают лучше всего, когда есть один-единственный лучший вариант действий. Арнольд Вулферс давно отметил эту особенность таких теорий, утверждая, что они дают наилучшие предсказания, когда существует крайняя «вынужденность», как в случае с пожаром в доме, имеющем только один выход. В такой ситуации «анализ принятия решений был бы полезен только в отношении индивидов, которые решили остаться на месте, а не присоединиться к общей и ожидаемой спешке» (1962, p. 14).

Эта исследовательская программа имела большой успех в ситуациях чистой конкуренции или чистой монополии – и, как следствие, в ситуациях, приближенных к этим идеальным типам. Ситуационный детерминизм работает в этих условиях, потому что в условиях чистой конкуренции или чистой монополии нет конкуренции за власть. Либо экономические субъекты подстраивают свое поведение под сигналы безличного рынка (при конкуренции), либо они доминируют на рынке (при монополии). Ни в том, ни в другом случае им не приходится реагировать на действия других. Как говорит Лацис (1976, с. 25–26):

В условиях совершенной конкуренции предприниматели на самом деле не конкурируют друг с другом. Ситуацию можно сравнить с положением игрока в игре, состоящей из n человек, где n очень велико. Такие игры сводятся к играм одного человека против природы, где у противника нет целей и неизвестной стратегии. Природа совершенной конкуренции необычайно строга и позволяет выбирать между следованием единственной стратегии и прозябанием.

Чистая монополия, обычно рассматриваемая как полная противоположность совершенной конкуренции, на самом деле является ее эвристическим близнецом…. Монополист максимизирует прибыль на основе знания условий рынка и применения простого оптимизирующего правила. Как и в случае совершенной конкуренции, так и в случае монополии «рациональное» лицо, принимающее решение, придет к однозначно определенному оптимальному решению путем простого расчета.

Трудности для данной исследовательской программы возникают в условиях олигополии, или «монополистической конкуренции». В этих условиях ситуация может рассматриваться как игра с переменной суммой, в которую играют многократно в течение неопределенного периода времени, с небольшим числом игроков. Этот тип игры не имеет определенного решения для любого актора, не зависящего от поведения других. Это ситуация «множественного выхода», и для получения уникальных решений в ней требуются произвольные допущения (Latsis, 1976, pp. 26–39). Как мы увидим в главах 5 и 6, рационально-эгоистические расчеты о том, стоит ли сотрудничать друг с другом в таких условиях, будут сильно зависеть от ожиданий акторов относительно поведения других – и, следовательно, от природы институтов.

Микроэкономическая теория не дает точных предсказаний поведения в ситуациях стратегической взаимозависимости (Simon, 1976). И как мы видели, стратегическая взаимозависимость, которая портит только часть экономики, поражает все исследование международной политики.

Выводы

Системный анализ не даст детерминированных предсказаний относительно стремления государств к богатству и власти. Даже если бы он это сделал, эти предсказания были бы неточными, поскольку значительные вариации в поведении государств обусловлены различиями в их внутренних характеристиках. Тем не менее системная теория может помочь нам понять, как ограничения, в которых действуют правительства в мировой политической экономике, влияют на их поведение. Однако, как и в моделях олигополии Курно, нам также необходимо иметь возможность определить «функции реакции» акторов – как они будут реагировать на поведение других (Fellner, 1949). Чтобы сделать это на основе эмпирической информации, а не произвольно, мы должны изучить институциональный контекст, включая «подсказки», предоставляемые акторам правилами, практиками и неформальными моделями действий. То есть мы переходим от строго силового, теоретико-игрового анализа к изучению международных режимов.

Разумеется, принятие рационально-эгоистических допущений подразумевает серьезное отношение к чисто гипотетическому понятию рациональности, которое не позволяет точно моделировать реальные процессы человеческого выбора (McKeown, 1983b). Тем не менее начало с предположений об эгоизме и рациональности имеет три важных достоинства. Во-первых, это упрощает наши предпосылки, делая дедукцию более ясной. Во-вторых, это направляет наше внимание на ограничения, накладываемые системой на ее акторов, поскольку внутренние детерминанты выбора остаются неизменными. Это помогает нам сосредоточиться на системных ограничениях – будь то результат неравного распределения власти или богатства в мире или международных институтов и практик, – а не на внутренней политике. Наконец, принятие допущения о рациональном эгоизме ставит аргументацию данной книги на ту же основу, что и реалистические теории. Приводимые здесь аргументы в пользу важности межнациональных режимов не зависят от контрабанды предположений об альтруизме или иррациональности. Начиная с аналогичных предпосылок о мотивах, я стремлюсь показать, что пессимизм реализма в отношении сотрудничества, способствующего росту благосостояния, преувеличен. Сделав это, в главе 7 я ослабляю предположение о классической рациональности и предположение об эгоистической, независимой максимизации полезности, чтобы посмотреть, как теория режимных функций, разработанная ранее на рационально-эгоистических основаниях, пострадает от этих изменений в предпосылках.

Мой интерес как к структуре мировой власти, так и к институтам и практикам, разработанным людьми, отражает озабоченность ограничениями и выбором в мировой политике. Ограничения, накладываемые распределением богатства и власти, часто бывают суровыми. Как говорил Маркс, мы творим свою историю не просто по своему усмотрению, а «при обстоятельствах, непосредственно найденных, данных и переданных из прошлого» (1852/1972, p. 437). Тем не менее поскольку мы сами творим свою историю, в любой момент времени у нас есть возможность выбора, а с течением времени некоторые ограничения могут быть изменены. Ограничения детерминистской теории в духе физики XIX века могут вызывать беспокойство у социологов, которые все еще носят в голове устаревшие образы естественных наук («навешивают кошмар на мозги живых», если воспользоваться другой марксовой фразой). Но они дают надежду для политики. Они предполагают, что люди могут научиться: разработать институты и практики, которые позволят им сотрудничать более эффективно, не отказываясь от преследования собственных интересов. Слабость теории, но надежда для политики заключается в том, что люди адаптируют свои стратегии к реальности. Эта книга призвана показать, как адаптивные стратегии создания институтов могут изменить реальность, способствуя тем самым взаимовыгодному сотрудничеству.

Глава третья

Гегемония в мире политической экономии

Сегодня неспокойные сторонники либерального капитализма часто с ностальгией вспоминают о британском превосходстве в XIX веке и американском доминировании после Второй мировой войны. Эти эпохи представляются более простыми, когда одна держава, обладающая превосходством в экономических и военных ресурсах, реализовывала план международного порядка, основанный на ее интересах и ее видении мира. Как выразился Роберт Гилпин, «Pax Britannica и Pax Americana, как и Pax Romana, обеспечивали международную систему относительного мира и безопасности. Великобритания и Соединенные Штаты создали и обеспечили соблюдение правил либерального международного экономического порядка» (1981, с. 144).

В основе этого утверждения лежит одно из двух центральных положений теории гегемонистской стабильности (Keohane, 1980): порядок в мировой политике, как правило, создается одной доминирующей державой. Поскольку режимы представляют собой элементы международного порядка, это означает, что формирование международных режимов обычно зависит от гегемонии. Другой основной постулат теории гегемонистской стабильности заключается в том, что поддержание порядка требует сохранения гегемонии. Как сказал Чарльз П. Киндлбергер, «для стабилизации мировой экономики должен быть стабилизатор, один стабилизатор» (1973, p. 305). Из этого следует, что сотрудничество, которое мы определим в следующей главе как взаимное приспособление политики государств друг к другу, также зависит от сохранения гегемонии.

Я обсуждаю гегемонию, перед тем как дать определения сотрудничества и режимов, потому что мой акцент на том, как международные институты, такие как режимы, способствуют сотрудничеству, имеет смысл только в том случае, если сотрудничество и разногласия не определяются просто интересами и властью. В этой главе я утверждаю, что детерминистская версия теории гегемонистской стабильности, опирающаяся только на реалистские концепции интересов и власти, действительно неверна. В скромной версии первого положения теории гегемонистской стабильности – о том, что гегемония может способствовать определенному типу сотрудничества, – есть определенный смысл, но нет достаточных оснований полагать, что гегемония является как необходимым, так и достаточным условием для возникновения кооперативных отношений. Кроме того, что еще более важно для приводимых здесь аргументов, второе основное положение теории ошибочно: сотрудничество не обязательно требует наличия гегемонистского лидера после установления международных режимов. Постгегемонистское сотрудничество также возможно.

Подробный анализ того, как гегемония и сотрудничество связаны друг с другом в послевоенной международной политической экономии, отложим до глав 8 и 9, после того как будут представлены мои теории о сотрудничестве и функциях международных режимов. Задача данной главы – предварительно исследовать ценность и ограничения концепции гегемонии для изучения сотрудничества. В первом разделе анализируются претензии теории гегемонистской стабильности; во втором разделе кратко рассматривается взаимосвязь между военной мощью и гегемонией в мировой политической экономике; в заключительном разделе делается попытка обогатить наше понимание этой концепции за счет марксистских представлений. Многие марксистские интерпретации гегемонии оказываются до странности похожими на реалистские идеи, но при этом используют разные формулировки для изложения схожих тезисов. Концепция идеологической гегемонии Антонио Грамши, однако, дает проницательное дополнение к чисто материалистическим аргументам, будь то реализм или марксизм.

Оценка теории гегемонистской стабильности

Теория гегемонистской стабильности, применительно к мировой политической экономике, определяет гегемонию как преобладание материальных ресурсов. Особенно важны четыре группы ресурсов. Гегемонистские державы должны иметь контроль над сырьем, контроль над источниками капитала, контроль над рынками и конкурентные преимущества в производстве высокоценных товаров.

Важность контроля над источниками сырья служит традиционным оправданием территориальной экспансии и империализма, а также расширения неформального влияния. В главе 9 мы увидим, как изменения в системе контроля над нефтью повлияли на могущество государств и эволюцию международных режимов. Гарантированный доступ к капиталу, хотя и менее очевидный источник власти, может быть не менее важен. Страны с хорошо функционирующими рынками капитала могут дешево осуществлять заимствования и предоставлять кредиты друзьям или даже отказывать в них противникам. Голландия получила политическое и экономическое влияние благодаря качеству своих рынков капитала в XVII веке; Британия – в XVIII и XIX веках; а Соединенные Штаты извлекли аналогичную выгоду за последние пятьдесят лет.

Потенциальная сила может также определяться размером рынка для импорта. Угроза перекрыть доступ определенного государства к собственному рынку, разрешив при этом доступ другим странам, является «мощным и исторически значимым оружием экономической “силы”» (McKeown, 1983a, p. 78). И наоборот, предложение открыть свой собственный огромный рынок для других экспортеров в обмен на уступки или почтение может быть эффективным средством влияния. Чем больше собственный рынок и чем больше свободы действий у правительства при его открытии или закрытии, тем больше потенциальная экономическая власть.