Полная версия:

Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции

Таков был дух времени, когда Кондорсе, занимавший тогда пост секретаря Академии наук, формировал свои взгляды на человеческий прогресс. Если судить по количеству и частоте упоминаний о всевозможных экспериментах, приспособлениях и научных дебатах в печатных изданиях, взятых в максимально широком спектре – от осторожной в высказываниях «Journal de Paris» до разного рода полуподпольных листков (bulletins à la maine), – то может сложиться впечатление, что подлинный золотой век популярной науки наступил именно в предреволюционной Франции, а вовсе не в Америке рубежа XIX–XX веков.

Всеобщий научный энтузиазм 1780‐х годов был столь велик, что граница, отделявшая науку от псевдонауки (которая, заметим, и без того не отличалась четкостью вплоть до XIX века), практически стерлась. Правительства и ученые общества, старавшиеся всеми правдами и неправдами удержать ее под натиском авантюристов и шарлатанов, одной рукой грозили Месмеру, а другой благословляли Николя ле Дрю, который развлекал публику иллюзионными представлениями в ярмарочном духе, как и Месмер, проповедовал теорию универсального флюида и практиковал магнетическое лечение страждущих в Селестинском монастыре. С виду внушительная и подкрепляемая теориями научная атрибутика подчас порождала доверие к проектам вроде эластичных башмаков. Так, к примеру, некий Боттино разработал технологию обнаружения кораблей в тумане, а в 1781–1782 годах крестьянин из Дофине по имени Блетон, по слухам, сумел своими лозоходческими экспериментами произвести впечатление на без малого 30 тысяч человек. И если метод дыхания и перемещения под землей (при помощи которого его автор господин де ла Топинардье обещался 1 января 1784 года пройти под Авиньонским мостом) был заклеймлен редакцией «Journal de l’Europe» как очевидная мистификация, то та же «Courier de l’Europe» писала о поимке покрытого змеиной чешуей чилийского монстра с головой человека, бычьими рогами, гривой льва, крыльями летучей мыши и о двух хвостах как о «прекрасной возможности… для натуралистов Старого и Нового света». Гравюры с изображением этого чудовища имели широкое хождение в Париже и являлись предметом пересудов на протяжении целой недели, что побудило «Courier de l’Europe» торжественно провозгласить его существование неоспоримым доказательством правдивости древних преданий о гарпиях и сиренах. Такая позиция не казалась абсурдной, ведь в то время овисты, анималькультисты, преформационисты и панспермисты старались переплюнуть друг друга в замысловатости суждений на тему полового размножения: так, Ретиф де ла Бретонн и, конечно, Мирабо всерьез полагали, что Фридрих II из‐за пристрастия к содомии порождал кентавров и сатиров; одновременно с ними Пьер Бриссо опасался, что содомия может изуродовать весь род человеческий, ведь «все слышали о случаях рождения полулюдей-полутелят и полулюдей-полуволчат»20.

Национальная библиотека Франции

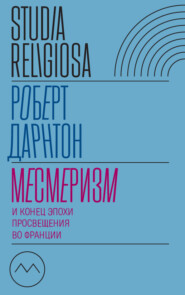

Рис. 6. Изображение монстра, якобы пойманного в Южной Америке

Этот и другие подобные рисунки во множестве продавались на улицах Парижа. Некоторые газеты приняли сообщения о поимке монстра за чистую монету, ибо те не казались такими уж абсурдными в свете бытовавших в XVIII веке теорий о половом размножении и межвидовом скрещивании.

Изображение сего диковинного монстра в момент, когда он настигает добычу. Сей монстр был обнаружен в королевстве Санта-Фе, что в Перу, близ озера Фагуа в провинции Чили во владениях Проспера Востона. Он появлялся ночью и пожирал свиней, коров и быков по всей округе. Тело его – одиннадцати футов длиной; морда походит на грубое подобие человеческого лица; пасть – шириною во всю морду и снабжена рядом двухдюймовых зубов; голову венчают рога длиной в двадцать четыре фута наподобие бычьих; уши похожи на ослиные и имеют четыре дюйма в длину; у него два крыла, своею формою сходных с крыльями летучей мыши; бедра и лапы – двадцати пяти, а когти – восьми дюймов в длину; у него два хвоста: один необычайно гибок и способен изгибаться кольцами для удержания добычи, а второй, с жалом на конце, приспособлен для ее убийства; тело его сплошь покрыто чешуей. Монстр сей был пойман стараниями множества людей, приуготовивших ловушки, в которые оный и угодил. Опутанного сетями, его живьем доставили вице-королю, который соизволил позаботиться о его ежедневном прокорме, состоящем из теленка, коровы или быка, а также трех-четырех свиней, к коим сие существо имеет особливое пристрастие. Поскольку отправка монстра морем через мыс Горн заняла бы, по меньшей мере, пять или шесть месяцев, а также потребовала бы погрузки на суда чрезмерного количества скота для его прокорма, вице-король разослал распоряжения об обеспечении потребностей означенного диковинного существа вдоль путей сухопутных, по которым его будут перевозить этапами до Гондурасского залива, где погрузят на корабль, следующий в Гавану. Оттуда монстра доставят на Бермуды, затем на Азорские острова, после чего в трехнедельный срок привезут и выгрузят в Кадисе. Из Кадиса короткими переходами монстра отправят на обозрение королевскому семейству. Следует надеяться, что удастся поймать также и женскую особь во избежание вымирания сего монстра в Европе. Похоже, что сей вид родствен гарпиям, которые считались доселе существами мифическими.

Несомненно, эти «все» слышали также и о составлявшей технократическую грань безграничной веры в науку сумасбродной машинерии. «Journal de Bruxelles» горячо приветствовала изобретение «гидростатергатической машины» для спуска человека под воду, однако скептически отнеслась к полотняным крыльям и хвосту, при помощи которых один из жителей Прованса собирался покорить воздух: «Эксперименты завладели слабыми умами до такой степени, что и дня не проходит без того, чтобы кто-нибудь не объявил о своем увлечении очередным сумасбродным проектом». В то же время А.-Ж. Рено решил проверить силу увлеченности своих современников научными идеями путем размещения газетного объявления, в котором просил обеспечить его скромной суммой в 24 000 ливров и помещением в парижской Военной школе для создания машины, способной перемещаться по рекам и воздуху, поднимать тяжелые грузы, перекачивать воду, молоть зерно – и все это без использования газа или дыма. Более того, он обещал разработать новые методы и механизмы отопления и проветривания домов, поднятия затонувших кораблей, высокоскоростной передачи мыслей на большие расстояния и наблюдения объектов на других планетах, как если бы те находились на земле.21

В свою очередь, псевдонаука увлекала парижан на территорию оккультизма, непосредственно граничившую с царством науки еще со Средних веков. По свидетельству Мерсье, Калиостро был лишь самым знаменитым из множества обретавшихся в Париже алхимиков. Уличные торговцы предлагали купить гравюры «знаменитого алхимика» графа Сен-Жермена, а витрины книгопродавцев были завалены трудами по алхимии вроде «Философических речей о трех принципах – животном, растительном и минеральном, или Продолжения ключа, открывающего врата философического святилища» («Discours philosophiques sur les trois principes animal, végétal & minéral; ou la suite de la clef qui ouvre les portes du sanctuaire philosophique») Клода Шевалье. Не будучи в состоянии позволить себе услуги настоящих врачей, беднота привычно обращалась за помощью к шарлатанам, знахарям и прочим представителям мира подпольной медицины, причем не исключено, что в ряде случаев от этого только выигрывала. «Всевозможные тайные средства от хворей продолжают распространяться и множиться день ото дня, несмотря на всю строгость запретов», – отмечалось в «Mercure». Вероятно, подобные практики существовали всегда, но в июле 1784 года парижский корреспондент «Journal de Bruxelles» писал о стремительном наступлении эры «герметистов, каббалистов и теософов, фанатично приверженных теургии, дивинации, астрологии и тому подобным древним нелепицам». На страницах периодических изданий того времени нередко встречаются упоминания о творившем чудеса при помощи зеркал Леоне Иудее, владельце философского камня Рюэ, нищенствующем целителе Б.-И. Лабре де Даметте и многих других, чьи настоящие имена история не сохранила – Святом Юбере, «одержимом Алаэляе», «пророке с рю Муано», «целителе верой с рю Сизо», «налагателе рук» (toucheur), исцелявшем страждущих прикосновениями и мистическими пассами, многочисленных поставщиках изобретенного в XVII веке сэром Кенелмом Дигби всеисцеляющего «симпатического порошка», а также ребенке, обладавшем способностью видеть сквозь землю. Даже серьезные ученые традиционно публиковали в «Journal des Sçavans» и «Journal de Physique» заметки о всяческих чудесах вроде тех же говорящих собак или василисков, чей взгляд убивает быстрее пули. В то время вера в алхимию и связанные с ней мифы о панацеях и эликсирах бессмертия была все еще настолько сильна, что, например, утверждение о прямой причинно-следственной связи между купанием порочных женщин в фонтанах и последующим пересыханием последних нисколько не выходило за рамки здравого смысла, а потому с трудом поддавалось научному опровержению. Колдуны, алхимики и предсказатели были настолько органично вплетены в ткань парижской жизни, что полиция использовала их в качестве шпионов и информаторов намного чаще и охотнее, чем даже священников. В изобилии встречались и честные спиритуалисты вроде Л.‐К. де Сен-Мартена, Ж.-Б. Виллермоза и И. К. Лафатера. Они практиковали месмеризм, и на их труды нередко ссылались другие месмеристы. Спиритуализм казался идеальным подспорьем для ученых вроде Гёте с его «Фаустом», которые стремились проникнуть в самую суть витальных сил, доселе поддававшихся лишь поверхностному изучению и измерению. В свою очередь, месмеризм считался наукой спиритуалистической: ряд месмеристов рассматривали его как своего рода осовремененную, научную версию мистических течений в янсенизме22, при этом полагая, что в свое время конвульсионеры испытывали именно месмерические кризы, а «могила на Сен-Медарском кладбище была не чем иным, как месмерической ванной». Так, Жан-Жак Дюваль д’Эпремениль – лидер антиправительственных сил в некогда находившемся под сильным влиянием янсенистов в Парижском парламенте – практиковал месмеризм и активно выступал в поддержку Калиостро, Сен-Мартена и доктора Джеймса Грэма.23

Национальная библиотека Франции

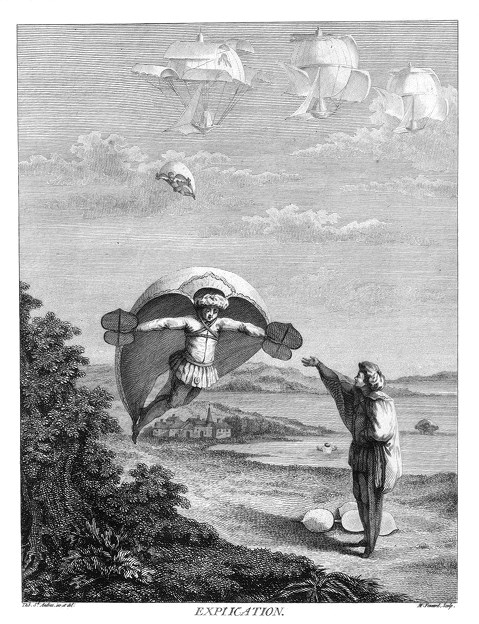

Рис. 7. Летательные машины

Типичное для того времени изображение моделей летательных машин. Здесь всеобщее увлечение популярной наукой предстает в конструкторско-прикладном аспекте, в котором прослеживаются исторические корни современных фантастических проектов космических путешествий. «Аэронавты» покинули летучие корабли и приземляются при помощи «аэростатической одежды», которая позволяет им держаться на воде.

Два шара, заполненных горючим воздухом, следуют в заданном направлении, в то время как третий, лишившись газа, сохраняет летучесть благодаря собственной обращенной к воздуху обширнейшей поверхности и при помощи руля направляется к подходящему месту посадки. Двое путешественников в аэростатических костюмах покинули сей последний воздушный шар и парят в воздухе при посредстве «руколетов». Третий успел благополучно приземлиться. Рядом с ним лежат его уже сложенный костюм и «руколеты». Все трое облачены в облегчающие скольжение по воде пробковые жилеты. Спереди к жилетам прикреплен компас, позволяющий путешественникам ориентироваться в случаях, если берег скрыт туманом или не виден из‐за большого до него расстояния. Подобие корабельного «вороньего гнезда» на верхушке воздушных шаров предназначено для ассистирующего в манипулировании парусами.

Отсюда следует, что месмеризм, судя по всему, располагался в размытой пограничной зоне, отделявшей науку от псевдонауки и оккультизма. К 1788 году даже Мерсье, которому удалось отразить в «Картинах Парижа» практически весь спектр мнений, характерных для столичной публики предреволюционных лет, отказался от месмеризма в пользу «новой веры» в мир, полный незримых призраков. «Мы живем в неизведанном мире», – пояснял он. Следует заметить, что такого рода воззрения не считались тогда эксцентричными, а напротив, являлись последним веянием моды. К примеру, в пьесе «Просвещенные» («Les illuminés») в качестве главного героя выведен «элегантный и просвещенный молодой человек» (un jeune homme à la mode et illuminé) по имени Клеант, который одерживает блестящую победу в споре с посетителями модного салона. Клеант говорит «тем языком чувств, что способен направлять ток наших мыслей от полюса к полюсу». Он пользуется им как для общения с призраками, так и выступая в защиту месмеризма: «Ведь нет ничего лучезарнее, ибо он есть отражение истинного устройства вселенной и движитель всего на свете». Парижские клеанты не усматривали в подобных напыщенно-романтических высказываниях ничего антинаучного: они считали, что именно таким и должен быть язык науки и оккультизма (именовавшегося тогда haute science – «высокой наукой»). Даже самые убежденные оккультисты из числа последователей Месмера не допускали и мысли о том, что их практики противоречат научным достижениям века, а почтеннейший автор «Изначального мира» («Monde Primitif») Кур де Жебелен и вовсе считал месмеризм и другие «сверхъестественные науки» естественным продуктом научных открытий. «Физика повсюду придет на смену магии», – с ликованием отмечал один из его собратьев-месмеристов. «Магия превыше науки, ведь магия – это не следствие науки, а ее воплощенный идеал», – пояснял второй. Данная точка зрения казалась еще весомее с учетом того, каким сходством с идеями Месмера отличались некоторые домыслы ополчавшихся на нее уважаемых научных мужей. Так, научные теории, которых придерживался Ж.-С. Байи – автор обличительного заключения королевской комиссии о лженаучной природе месмеризма, – до неприличия походили на идеи самого Месмера и его последователей. Немудрено было ненароком спутать с месмеровским описанием флюида и «теорию калорийности» в изложении Лавуазье (еще одного члена этой же комиссии). Одним словом, месмеризм хорошо вписывался в контекст характерной для предреволюционного десятилетия наукомании (вкупе с прилагавшимся к ней интересом к «высокой науке») и, судя по всему, никак не противоречил общему духу Просвещения. Так, список авторов, в чьих работах прослеживались «некоторые аналогии с месмеризмом», выглядел следующим образом: Локк, Бэкон, Бейль, Лейбниц, Юм, Ньютон, Декарт, Ламетри, Бонне, Дидро, Мопертюи, Робине, Гельвеций, Кондильяк, Ж.-Ж. Руссо, Бюффон, Марат, Бертолон. На первых порах месмеризм выступал в качестве проявления возведенной в абсолют веры в разум, то есть был своего рода изводом распоясавшегося Просвещения, позднее вылившегося в противоположную крайность, ныне известную как романтизм. Месмеризм сыграл далеко не последнюю роль в формировании этого движения, став точкой сопряжения двух вышеупомянутых крайностей. В середине 1780‐х он еще не вошел в эту фазу своего развития, хотя отдельные остроумцы уже тогда улавливали намечавшуюся тенденцию:

Autrefois Moliniste, Ensuite Janséniste,Puis Encyclopédiste, Et puis EconomisteA présent Mesmériste 24.

Национальная библиотека Франции

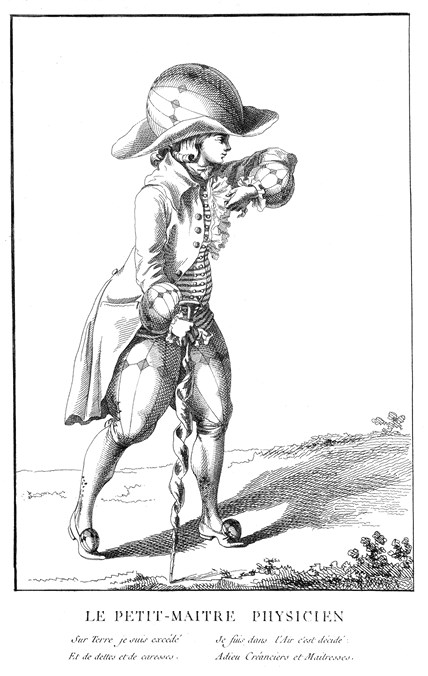

Рис. 8. Физик-петиметр

Сатирическое изображение модного, франтоватого ученого-самоучки. Этот «физик» собирается улететь от кредиторов и любовниц, прямо в своем напоминающем воздушный шар костюме.

Физик-петиметр: Здесь, на земле, меня стесняют / Долги и ласки повсеместно, / Но решено: я улетаю / От кредиторов и прелестниц!

Месмеризм до такой степени отвечал вкусам и запросам образованного слоя французского общества, что, вероятно, за десять лет, предшествовавших эдикту о созыве Генеральных штатов от 5 июля 1788 года (после чего Францию моментально захлестнуло волной политических памфлетов), ни одна другая модная тема не вызывала у публики столь повального интереса. И хотя сколь-нибудь точная оценка масштабов этого интереса едва ли представляется возможной, можно с уверенностью утверждать, что они неуклонно росли в период с 1779 по 1784 год и, достигнув пика в 1785‐м, начали постепенно сходить на нет. Отзывы современников не оставляют сомнений в том, что месмеризм, по выражению Лагарпа, «распространялся по Франции подобно эпидемии». На пике своей популярности в 1783–1784 годах он занимал центральное место на страницах «Mémoires secrets» и «Journal de Paris». В период месмерического бума, пришедшегося на 1783–1784 годы, «Mémoires secrets» и «Journal de Paris» уделяли месмеризму несравнимо большее внимание, чем любой другой теме. Даже номера «Almanach des Muses» за 1785 год изобилуют посвященными месмеризму стихами (правда, уже большей частью сатирическими). Книготорговец С. П. Харди отмечает в своем дневнике, что всеобщая «одержимость» месмеризмом по своим масштабам превзошла даже страсть к воздухоплаванию. «Мужчины, женщины, дети – все поголовно увлечены, все месмеризируют», – констатирует «Mémoires secrets». «Кругом у всех только и мыслей, что о месмеризме. Кто-то восхищается его чудодейственной силой, кто-то сомневается в ней… однако никому теперь и в голову не придет отрицать само его существование», – подытоживает Мейстер. «Животный магнетизм по-прежнему остается главной темой столичных пересудов», – сообщается в «Courier de l’Europe». «Нас занимает один лишь только животный магнетизм», – вторит ей «Journal de Bruxelles»25. Месмеризм обсуждали в академиях, салонах и кафе. Его брала на карандаш полиция, ему покровительствовала королева, его практиковали члены околомасонских тайных обществ, его частенько осмеивали со сцены (равно как и в карикатурах, памфлетах, куплетах и песнях), он попадал и на страницы книг. Благодаря венскому приятелю Месмера Вольфгангу Амадею Моцарту ему удалось проникнуть даже в оперу «Так поступают все» («Cosi fan tutte»).

Столь широкий и выраженный интерес к месмеризму проливает немного света на умонастроения, господствовавшие в образованных кругах французского общества в преддверии Революции. В памфлетах предреволюционного десятилетия практически не затрагиваются сложные политические вопросы или ключевые проблемы, связанные, скажем, с тем же земельным налогом. А месмеризму было посвящено как минимум вдвое больше памфлетов, чем последовавшему за первым созывом Собрания нотаблей шестимесячному кризису. Не осознавая приближения Революции, французы не интересовались политической теорией. Они предпочитали обсуждать месмеризм, полеты на воздушных шарах и другие не менее далекие от политики фантазмы. В самом деле, зачем им было мучить свой ум запутанными и, казалось бы, отвлеченными абстракциями «общественного договора», когда вместо этого можно было обратиться мыслями к чилийскими монстрам, летающим машинам и прочим чудесам, порожденным удивительными и незримыми силами науки? Да, цензура и впрямь препятствовала серьезной политической полемике в прессе (как, например, это было с «Journal de Paris», единственной в то время ежедневной газетой во Франции). Бесспорно, Робеспьер и иже с ним успели проникнуться идеями «общественного договора» до 1789 года, а Американская революция уже начала претворять теории Локка в жизнь (в 1781 году французская Академия даже объявила специальную премию за лучшее стихотворение на тему отмены рабства, после чего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило несколько прочувствованных текстов, посвященных этой актуальной, как тогда казалось, проблеме). Однако по-настоящему кипучие страсти и дебаты разворачивались именно вокруг месмеризма, воздухоплавания и прочих чудес научно-популярного жанра, обладавших несравнимо большей «новостной ценностью» в глазах журналистов той поры. В «листках» (bulletins à la main), которые, как правило, ходили – буквально – по рукам вне поля зрения цензоров и полиции, политике тоже уделялось мало места (исключение составляли разве что громкие скандалы вроде «дела об алмазном колье», а также торжественные заседания Парламента c участием короля). Политика обреталась в далеком и обособленном Версале – подчас в форме интриг и подковерной борьбы между слабо отличимыми друг от друга придворными партиями (к примеру, одну из таких противоборствовавших клик возглавлял министр департамента по делам Парижа барон де Бретёйль, а другую – генеральный контролер финансов Шарль-Александр де Калонн). Вплоть до наступления непосредственно предшествовавшего Революции кризиса 1787–1789 годов подавляющему большинству французов не было абсолютно никакого дела до всей этой придворной возни. Действительно, что могла значить в глазах образованных французов новость о кончине министра иностранных дел графа де Верженна в сравнении с известием о случившемся 15 июня 1785 года в небе над Ла-Маншем возгорании и крушении воздушного шара системы монгольфьер-шарльер, в результате которого трагически погиб герой-воздухоплаватель Пилатр де Розье? Именно эта катастрофа, а вовсе не созыв Собрания нотаблей, пробудил доселе дремавшего в Жане-Поле Марате памфлетиста, который не преминул горестно посетовать: «Вопиял я в пустыне, подобно Кассандре, он же [Пилатр] оставался глух к моим речам». В этом памфлете Марат призывал молодое поколение оставить политику и обратиться к изучению физики – само собой разумеется, в первую очередь его собственного трактата «Физическое исследование огня» («Récherches physiques sur le feu», 1780), – а за два года до его публикации и Робеспьер сделал свой первый шаг на общественном поприще, выступив в суде в защиту громоотводов в частности и науки в целом. С современной точки зрения эта ситуация может показаться трудной для понимания, и тем не менее она заслуживает внимания, с учетом того, что за исключением французов того поколения практически никто и никогда более не относился к месмеризму и другим научно-популярным течениям всерьез. Их мировоззрение до такой степени отличалось от нашего современного, что едва ли мы вообще способны его воспринять, при том, сколь сильно нам застит глаза космологическое наследие ученых и философов XIX и XX веков. Между тем в XVIII веке образованные французы лицезрели сиятельную барочную вселенную во всем ее великолепии. Их мысленный взор устремлялся по волнам незримого флюида в бескрайние просторы туманных рассуждений26.

Национальная библиотека Франции

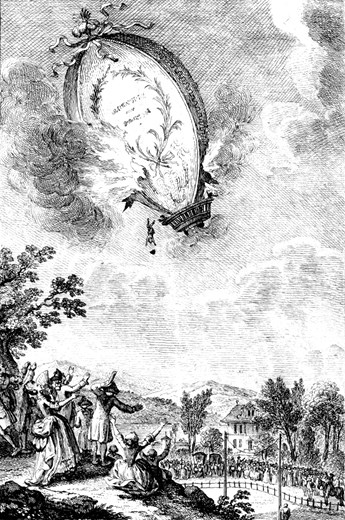

Рис. 9. Несчастный случай с воздушным шаром Пилатра де Розье

Гибель Пилатра де Розье, чей воздушный шар загорелся во время неудачной попытки перелета через Ла-Манш 15 июня 1785 года. До этого воздухоплаватель похвалялся, что при попутном ветре смог бы пересечь Атлантику за два дня. Катастрофа положила предел доселе неуклонному росту всеобщей одержимости воздухоплаванием, на пике которой поднимались вопросы о возможностях применения соответствующих научных достижений в военном деле. Однако в итоге все свелось к попыткам решения более частных и во всех смыслах приземленных проблем вроде выработки способов навигации воздушных шаров при встречном ветре.

Стоит ли удивляться, что в преддверии 1789 года Марат вкупе с целой плеядой таких же радикалов безоглядно посвящал себя сочинительству фантастических трактатов о природе света, тепла и техниках навигации воздушных шаров, а в числе приверженцев идей Месмера обнаружилось немало влиятельных фигур, которым предстояло сыграть важную роль в грядущих революционных событиях (Лафайет, Адриен Дюпор, Жак-Пьер Бриссо, Жан-Луи Карра, Николя Бергассс, супруги Роланы и Дюваль д’Эпремениль)? Образ мыслей этих людей становится понятнее, если учесть, что, стоя на пороге Революции, они общались с призраками, планетами, а иной раз и между собой, силой мысли обмениваясь друг с другом посланиями на огромных расстояниях, определяли характер окружающих по форме их лица, нисколько не сомневались, что отдельные чудаки и впрямь наделены способностью видеть в темноте или даром лозоходства, а также демонстрировали чудеса ясновидения, в сомнамбулическом трансе наблюдая собственные внутренние органы, выписывая себе рецепты от болезней и предсказывая точную дату своего исцеления. Их мысли странствовали по сонмищам мнений – причудливых, туманных, а подчас и полностью сокрытых от взгляда наших современников под двухвековой толщей времени, – из которых, собственно, и была сложена эпоха Высокого Просвещения. Безусловно, исследование столь исторически удаленной системы космологического мышления представляется крайне непростой задачей, однако оно позволит нам приблизиться к пониманию сути радикализма предреволюционных лет, ведь радикальные идеи проникали в сознание читающей публики не столько в виде прямых цитат из трактатов того же Руссо, сколько в качестве составляющих элементов сферы ее интересов. В свете всего вышеизложенного представляется уместным обратиться непосредственно к месмеризму – этому наимоднейшему феномену 80‐х годов XVIII века, – дабы проследить за тем, каким образом радикальная мысль пробивала себе дорогу к умам и сердцам широких читательских слоев французского общества того времени.