Полная версия:

Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции

Среди множества систем описания мирового устройства ближайшими родственниками месмеризму приходятся виталистические теории, неуклонно множившиеся еще со времен Парацельса. И действительно, противники Месмера почти сразу же определили традицию, на которую тот опирался в своих воззрениях. Они отмечали, что его система отнюдь не нова и напрямую восходит к идеям Парацельса, Я. Б. ван Гельмонта, Роберта Фладда и Уильяма Максвелла, полагавших, что здоровье человека есть гармония его индивидуального микрокосма с небесным макрокосмом, и занимавшихся изучением флюидов и человеческого магнетизма в контексте всевозможных оккультных доктрин. Очевидно, теория Месмера также имела немало общего с космологическими взглядами целого ряда других вполне уважаемых авторов, чье воображение порождало те или иные флюиды, нарекало их «гравитацией», «светом», «огнем» или все тем же «электричеством», после чего выпускало разгуливать по просторам вселенной. Так, фон Гумбольдт полагал Луну источником магнетической силы, Гальвани экспериментировал с «животным электричеством» в Италии, тогда как во Франции Месмер сотнями лечил людей при помощи «животного магнетизма». Между тем аббат Нолле, аббат Бертолон и другие постигали чудодейственную силу вселенского электрического флюида. Кое-кто из ученых утверждал, что электрические разряды ускоряют рост растений, а электрические угри являются действенным средством от подагры. (Мальчика, страдавшего этим недугом, ежедневно погружали в ванну с крупным электрическим угрем. В результате пациент вновь обрел свободу движения, однако в записях об эксперименте ничего не говорится о воздействии данной процедуры на психику пациента.) Издания, в которых описания лечебных методов Месмера иллюстрировались подробнейшими свидетельствами об их применении, способны поведать о разработанной им системе куда больше, чем краткие и весьма туманные трактаты, выходившие из-под его пера. Если уж на то пошло, он был не теоретиком (с построением «системы» успешно справились его французские последователи), а исследователем – тем, кто отважился пуститься в плавание по неизведанным просторам флюида и привез из этого путешествия эликсир жизни. Кто-то подозревал Месмера в шарлатанстве, однако его лечебные агрегаты во многом походили на пресловутые лейденские банки и прочие устройства, чьими описаниями и чертежами пестрели страницы популярных работ по электричеству наподобие «Искусства экспериментов, или Любительских опытов в области физики» («L’ Art des expériences ou avis amateurs de la physique», 1770) Нолле. Так же как и Месмер, эти «любители» любили составлять из людей электроцепи и нередко полагали электричество магическим средством против хворей, а подчас – как в случае с доктором Джеймсом Грэмом и его «кроватью плодовитости» – даже приписывали ему способность дарить новую жизнь. Кроме того, союз шарлатанства с устоявшимися медицинскими канонами столь часто обличался на французской сцене, что лечебные техники Месмера любому поклоннику творчества Мольера должны были казаться куда менее опасными по сравнению с методами, к которым прибегали доктора и цирюльники-хирурги традиционной закалки, твердо верившие в непогрешимость теорий четырех гуморов и животных духов, а также изрядно поднаторевшие в использовании целого арсенала проверенных временем целебных средств (как то: слабительных, мочегонных, прижигающих, растворяющих, увлажняющих, волдыреобразующих) и процедур (в первую очередь, конечно же, деривативного, ревульсивного и сполиативного кровопускания)8.

Если месмеризм не казался чем-то абсурдным в контексте науки XVIII века, то это вовсе не означает, что история научной мысли от Ньютона до Лавуазье представляла собой собрание фантастических домыслов. Однако на популярном уровне она заводила рядового неискушенного читателя в дебри экзотических «систем мироустройства» (systèmes du monde). И как, спрашивается, следовало ему отделять здесь истину от вымысла, особенно если дело касалось многоцветия монизмов, безраздельно царившего тогда в биологических науках? Наследники философов от математики и механики XVII века не сумели дать объяснения процессам вроде дыхания и размножения. Не преуспели в этом и предшественники романтиков XIX века, много и прочувствованно рассуждавшие о принципиальной математической непостижимости тайных сил природы. И механицисты, и виталисты, как правило, старались скрыть свои неудачи за ширмой вымышленных флюидов. Однако поскольку эти флюиды были не видимы глазу, особо въедливых наблюдателей раздражало все это нескончаемое шествие голых королей. Величайший ревнитель и защитник идеи невидимого флюида флогистона Джозеф Пристли так отзывался о всеобщем увлечении электричеством: «Измышление путей, коими некий невидимый агент мог бы производить неисчислимое множество разнообразных видимых эффектов, – вот поистине необъятное поле для игры воображения. Поскольку источник эффектов невидим, всякий философ волен именовать его так, как сам того пожелает». Лавуазье отмечал ту же тенденцию и среди химиков: «Остерегаться полетов воображения следует тогда, когда речь заходит о предметах, не поддающихся ни зрительному, ни чувственному восприятию»9. Ученым-любителям и прочим искателям новых горизонтов Просвещения подобные сомнения были неведомы. Вот уже несколько поколений подряд они комфортно уживались с электричеством, магнетизмом и гравитацией, однако невидимые газы из области химии начали проникать в их картину мира только с приходом великих открытий второй половины XVIII века. В 1755 году Джозеф Блэк сообщил об открытии им «связанного воздуха» (углекислого газа); на протяжении последующих тридцати лет другие ученые – в первую очередь Генри Кавендиш и Джозеф Пристли – ошеломили современников открытием «воспламенимого», или «флогистированного» воздуха (водорода), воздуха «витального», или «дефлогистированного» (кислорода), а также множества других чудес, о существовании которых буквально у себя под носом не догадывались ни Аристотель, ни вся рать его последователей за многие века. О том, какие трудности испытывало салонное сознание, пытаясь вписать эти газы в устоявшуюся картину мира, можно судить по статье из «Journal de Paris» от 30 апреля 1784 года, в которой сообщалось, что опыты Лавуазье окончательно поставили крест на теории четырех элементов. Со времен зарождения философии вода считалась одним из четырех первичных элементов, отмечал автор статьи, однако недавно Лавуазье и Мёнье продемонстрировали Академии наук, что на самом деле она представляет собой не что иное, как соединение воспламенимого и дефлогистированного воздуха. «Должно быть, нелегко было примириться с тем, что вода на поверку оказалась воздухом. Отныне в мире стало одним элементом меньше», – заключал он.

Действительно, читателям журналов открытие этих газов обошлось крайне дорого, ведь привычная, незыблемая и непогрешимая система мировосприятия в буквальном смысле рушилась у них на глазах. Их замешательство усугублялось еще и тем, что взамен отброшенных аристотелевых элементов ученые нередко предлагали новые, к числу которых относились витальный и дефлогистированный воздух, соль, сера, ртуть и другие «принципы», частью известные еще со времен Парацельса. Что же до ученых, то они и сами немало страдали от этой неразберихи и уповали на пришествие «нового Парацельса», способного создать «трансцендентальную и всеобщую, философскую химию», однако на деле лишь еще сильнее сбивали с толку широкую общественность своим стремлением немедленно заполнить новоиспеченными космологиями вакуум, образовавшийся в результате их же собственных открытий. В довершение всего противоборство невидимых вселенских сил распространялось на академии и светские салоны, где сталкивались репутации и авторитеты их поборников от науки. Попытки академий управлять этим странствием мысли сквозь неведомое неизбежно навлекали на них обвинения в дремучем деспотизме, а тем временем новые научные фантазии возникали в умах ученых быстрее, чем удавалось выстроить логические пути в обход старых. «За последние годы появилось доселе невиданное количество теорий устройства вселенной», – устало отмечал обозреватель на страницах декабрьского номера «Journal de Physique» в 1781 году, добавляя, что все они противоречат одна другой10.

Изобилие космологий становится очевидным даже при самом беглом взгляде на научную периодику того времени. Здесь один утверждает, что раскрыл секрет жизни, заключенный в «вегетативной силе»; другой отстаивает принципы новой, «статичной» астрономии, заявляя при этом, что обнаружил в ней «ключ ко всем наукам, который лучшие умы столь долго тщились отыскать»; третий заполняет ньютоновскую пустоту сохраняющим единство мироздания «универсальным агентом»; четвертый переворачивает с ног на голову «идол» ньютоновской гравитации, объясняя, что истина строго обратна выводам Ньютона и на самом деле энергия горения солнца отталкивает планеты, не позволяя им упасть на него; пятый же убежден в том, что электризованная, «животная» форма ньютоновского эфира циркулирует непосредственно в человеческом теле и при этом определяет цвет кожи. Смешение науки и вымысла происходило даже на страницах литературных журналов. К примеру, «Année littéraire» атаковал месмеризм с позиций «универсального флюида», «магматических атомов» и следующего подхода к физиологии: «Легкие человека и животных суть электрическая машина, в своем непрерывном движении отделяющая воздух от огня; последний поступает в кровь и направляется ее посредством в мозг, который затем его распределяет и преобразует в животные духи, циркулирующие по нервам и обеспечивающие все движения тела – как вольные, так и невольные»11. Данные идеи возникали вовсе не по прихоти воображения их авторов – напротив, они основывались на теориях Сталя, Бурхаве и даже Лавуазье.

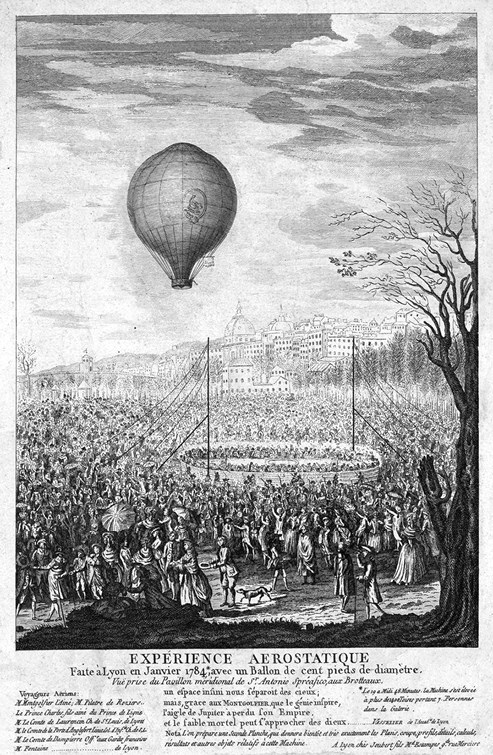

Само собой, осыпаемая непрерывным градом теорий читающая публика не могла не испытывать некоторого замешательства, однако при этом ничуть не была обескуражена, ибо время от времени при посредстве невидимых сил сотворялись настоящие чудеса. Благодаря одному из упомянутых газов 15 октября 1783 года Пилатру де Розье удалось подняться в воздух. Новость о первом полете человека поразила воображение французов и подняла невиданную доселе волну научного энтузиазма. Женщины носили «шаровые шляпки» (chapeaux au ballon), дети лакомились «шаровыми конфетами» (dragées au ballon), поэты сочиняли бесчисленные оды воздухоплаванию, инженеры десятками составляли трактаты о конструкции и навигации воздушных шаров в борьбе за то и дело объявлявшиеся Академией наук конкурсные премии. В городах и весях смельчаки поднимались к небу на воздушных шарах, а восхищенные наблюдатели не уставали фиксировать малейшие детали и подробности их полетов – ведь то были великие моменты истории. По возвращении «аэронавтов» увлекали в триумфальные шествия по городам. Мальчишки устраивали потасовки за право подержаться за уздечки их лошадей, рабочие лобызали их одежды, а их портреты, сопровождаемые соответствующими хвалебными виршами, тиражировались и продавались на улицах. Свидетельства современников этих полетов наводят на мысль о том, что вызванный ими всплеск массового энтузиазма по своим масштабам ничуть не уступал всеобщей эйфории, вызванной трансатлантическим перелетом Линдберга или первыми полетами человека в космос: «То был поистине не поддающийся описанию момент: женщины плачут; толпы простолюдинов безмолвно воздевают руки к небу; пассажиры воздушных шаров машут руками и издают радостные возгласы, перегибаясь через края корзин… провожаешь их взглядом, кричишь им в ответ, словно бы они могли тебя услышать, а в душе испуг уступает место восхищению. У всех на устах лишь одно: „Господь всемогущий, как же это прекрасно!“ Начинает играть торжественная военная музыка, и фейерверки возвещают миру о славе героев»12.

Национальная библиотека Франции

Рис. 4. Воздушный шар в небе над Лионом в январе 1784 года

В сопроводительном стихотворении отражается уже сложившееся к тому времени обывательское убеждение: наука практически сделала человека богом, доказав способность человеческого разума понимать и управлять силами природы. Последняя строка гласит: «Ныне слабый смертный может наравне общаться с богом».

Аэростатический эксперимент с воздушным шаром ста футов в диаметре, состоявшийся в Лионе в январе 1784 года. Вид со стороны южного павильона в Бротто, зарисованный г-ном Антонио Спреафико. Бесконечное пространство отделяло нас от неба / Благодарим братьев Монгольфье, осененных вдохновением! / Вы Юпитера прогнали из небесного чертога – / Ныне слабый смертный может на равных общаться с богом.

Увлечение полетами на воздушных шарах способствовало всенародному осознанию важности научного познания в гораздо большей степени, чем многочисленные доклады, которыми Лавуазье засыпал Академию наук. В одном только Нанте за полетом воздушного шара наблюдала стотысячная толпа рыдавших (а подчас и лишавшихся чувств) от восторга зевак. Получив известие об отмене полета над Бордо, разъяренная толпа разнесла билетные кассы, а также сам воздушный шар, в результате чего погибли два человека. «То было делом рук рабочих, которые пришли в ярость, узнав, что обещанное зрелище не состоится и день пропал даром», – пояснялось в «Journal de Bruxelles». Таким образом, толпы наблюдателей за полетами в основной своей массе состояли из людей, которые в силу своей неграмотности не могли быть читателями «Journal de Physique». Так, например, сообщалось, что группа крестьян приветствовала приземление воздушного шара на поле обращенными к аэронавтам возгласами: «Кто вы – люди или боги?» На противоположном полюсе французского общества родовитые воздухоплаватели-энтузиасты мечтали узреть «восседающих на облаках богов античности – там, где чудеса физики превращают миф в реальность». Наука сделала человека богом. Приручив силы природы, ученые наполнили сердца французов благоговением и почти религиозным энтузиазмом, распространившимся далеко за пределы парижских научных учреждений, образованных кругов, а если говорить о литературе, то и прозы. Вот лишь одно из множества стихотворных посвящений благородному человеческому разуму, вдохновленное полетами воздушных шаров:

Tes tubes ont de l’ air determiné le poids;Ton prisme a divisé les rayons de la lumière;Le feu, la terre et l’ eau soumis à tes lois:Tu domptes la nature entière.Наука приоткрыла новые горизонты человеческого прогресса: «Все эти невероятные открытия, во множестве совершенные за последние десять лет… ныне разгаданы секреты электричества, стало возможным преобразование элементов, разложение воздуха на составляющие газы, фокусировка солнечных лучей, даже небеса покорились человеческой отваге. Сфера человеческого знания расширилась до невероятности. Кто знает, как далеко мы можем зайти по пути прогресса? Кто из смертных осмелится положить предел возможностям человеческого разума?..»13

Даже бульварная литература 1780‐х годов позволяет с большой долей уверенности утверждать, что читающая публика той эпохи была в равной мере заворожена могуществом науки и ошарашена обилием реально существующих и воображаемых сил, которыми наполнилась вселенная стараниями ученых. Не имея возможности отличить реальное от воображаемого, публика была готова с энтузиазмом цепляться за любые невидимые флюиды, за любые наукообразные гипотезы, лишь бы те предлагали объяснение чудесам природы.

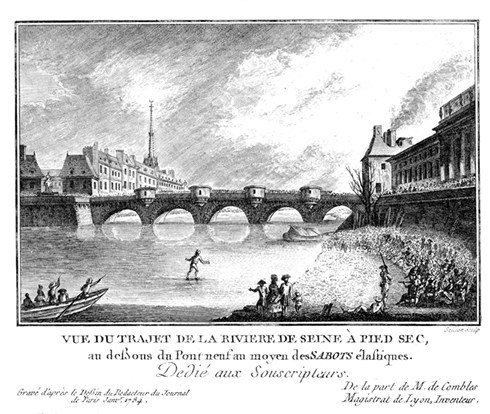

Суть данных настроений в полной мере раскрывается историей мистификации, связанной с «эластичными башмаками». 8 декабря 1783 года в «Journal de Paris» было опубликовано письмо некоего часовщика D***, в котором он сообщал об открытии им новой системы на основе принципа «блинчиков»14, делающей возможным хождение по воде. Также D*** пообещал, что на Новый год пересечет Сену в специальных башмаках собственного изобретения в случае, если у Нового моста его будут ожидать собранные по подписке 200 луидоров. Всего за неделю газете удалось собрать 3243 ливра15, причем в числе жертвователей значилось немало известных людей, включая Лафайета, чье пожертвование было одним из самых крупных. Тот факт, что проект вызвал недюжинный энтузиазм у многих известных персон вкупе с доверчивым отношением к нему со стороны самой газеты, лишний раз свидетельствует о царивших в обществе настроениях. И действительно, если человеку уже удалось покорить воздух, что мешает ему начать ходить по воде? Существует ли предел возможностям человеческого разума, сумевшего приручить невидимые силы природы? Впрочем, к концу декабря мистификация раскрылась. Редакция газеты направила собранные средства на благотворительность, а 7 февраля уже достаточно оправилась от конфуза, чтобы опубликовать письмо в поддержку техники видения в темноте, составленное членами клуба воздухоплавателей-энтузиастов по наущению «братства никталопов, гидрофобов, сомнамбулистов и лозоходцев»16.

С присущей ему проницательностью Л.-С. Мерсье описал умонастроения современников в уведомлении о начале сбора средств на строительство летательной машины нового типа: «Наша любовь к чудесному неизбывна, ведь стыдливое осознание ограниченности наших познаний о силах природы заставляет нас с восторгом приветствовать любые новые методы их постижения». Он также подметил, что страсть парижан к наукам пришла на смену их былому увлечению эпистолярным жанром. С ним соглашается и другой чуткий знаток парижской интеллектуальной моды Ж.‐А. Мейстер: «На всех собраниях, на всех званых ужинах, в будуарах наших прелестных женщин, а также в стенах лицеев и академий у нас только и разговоров, что об экспериментах, атмосферном воздухе, воспламеняющемся газе, летучих колесницах и путешествиях по воздуху». Парижане толпами стекались на разрекламированные в газетах научные лекции и рьяно боролись за членство в коллегиях научных лицеев и музеев, возникавших во множестве стараниями Пилатра де Розье, Кондорсе, Кура де Жебелена и Ла Бланшери. О степени всеобщего воодушевления, подпитывавшего популярность этих образовательных курсов для взрослых, можно судить по письму одного провинциального джентльмена, в котором он просвещал друзей относительно настроений парижской публики (см. Приложение 2); представление же о самом тоне лекций можно составить по статье из журнала, издававшегося Музеем ла Бланшери: «С тех самых пор, как среди нас начала распространяться страсть к науке, публика увлеченно штудирует физику, химию и естествознание; очевидно, что ее увлекает не только прогресс в этих областях, но и самое их изучение; публика толпами стекается на учебные курсы, лихорадочно читает посвященные данным предметам книги и жадно впитывает всё так или иначе к ними относящееся; в редком богатом доме не найдется теперь инструментов и приспособлений для постижения этих наиполезнейших наук»17.

Национальная библиотека Франции

Рис. 5. Человек, не моча ног, пересекающий Сену под сводами Нового моста при помощи эластичных башмаков. Посвящается подписчикам

Эксперимент с «эластичными башмаками» в представлении художника. Как и большинство подобных мистификаций, этот эксперимент обнажал господствовавшие в обществе убеждения; в данном случае – веру в то, что благодаря научному прогрессу возможности человека стали безграничны и отныне он способен путешествовать по воздуху, ходить по воде и исцелять любые болезни.

Периодика 1780‐х годов буквально пронизана духом любительского интереса к науке. Такие умонастроения не могли не греть душу усердным экспериментаторам вроде Джозефа Пристли (который неоднократно отмечал, что демонстрации электрических феноменов стали невероятно модным развлечением, а позже начал потакать этой моде, публикуя десятки сугубо развлекательных брошюр с описанием экспериментов в духе «сделай сам»). Аббат Ж.-А. Нолле – его менее выдающийся французский коллега по цеху, чья теория электричества была в чем-то схожа с представлениями Месмера о флюиде, – также написал несколько таких руководств для экспериментаторов-любителей, а «Journal de Physique» и другие издания этого рода активно публиковали рецензии на подобные работы, при этом, судя по всему, ориентируясь на обширную читательскую аудиторию доморощенных ученых. Порой кому-то из этих возившихся с серой и электричеством энтузиастов доводилось сделать случайное открытие (в частности, об одном из них объявил будущий лидер жирондистов Ж.-Л. Карра в номере «Journal de Paris» за 11 мая 1784 года). Газеты буквально вцеплялись в присылаемые читателями истории такого рода, «в особенности в наши дни, когда каждый жадно рыщет в поисках всего так или иначе связанного с научными открытиями», отмечалось в «Journal de Bruxelles». Как бы в потверждение этого замечания в газете публиковались восторженные отчеты об открытиях той же «вяжущей воды», которой, по свидетельствам завсегдатаев парижского Café du Caveau, было под силу справиться с любым кровотечением. Не желая отставать от конкурентов, «Courier de l’Europe» предлагала читателям материал о парижанине, объявившем, что смесь хлеба с опиумом лечит от всех болезней. В свою очередь, эта новость не могла не обнадежить читателей «Journal de Physique», предупрежденных о том, что вся кухонная утварь, вероятно, является ядовитой. Судя по письмам в редакции, аудитория этих газет и журналов искренне верила во всемогущество науки. Так, некий господин Д’ Одуар из Марселя уведомлял «Courier de l’Europe» об изобретенной им мукомольной машине на вечном двигателе, а семилетнему мальчику, который поведал редакции «Journal de Paris» о своих проблемах с ночным недержанием мочи, посоветовали прибегнуть к электрошоковой терапии. Интеллектуал старой литературной закалки жаловался в «Année littéraire», что «вся эта наукомания» зашла слишком далеко, «ибо литература вызывает лишь холодную, рассудочную оценку, в то время как науки… возбуждают всеобщий энтузиазм. Физика, химия и естествознание превратились в настоящее помешательство»18.

По крайней мере, любительские научные изыскания служили хорошим развлечением. Жозеф Пинетти и другие ученые-фокусники гастролировали по стране с программами «занимательной физики и всевозможных развлекательных экспериментов». Летом 1784 года некий господин Кемпелен привел парижан в восторг демонстрациями чуда техники собственной конструкции – робота-шахматиста. Представленные аббатом Микалем «говорящие головы» (têtes parlantes) всерьез привлекли внимание Академии наук, а также вдохновили Малле дю Пана на восторженную статью в «Mercure», где он писал о новой науке создания искусственной речи, «тысячах научных чудес» и свойственной парижанам «одержимости сверхъестественными экспериментами». Анри Декрамп, сам себя именовавший «профессором и демонстратором занимательной физики», извлек для себя немало выгоды из этих настроений, опубликовав серию научно-популярных книг, по сути являвшихся руководствами для фокусников. В них он описывал десятки фокусов, от выпрыгивающего из шляпы пляшущего яйца до механической имитации птичьего пения, как «элементарные в решении проблемы физики и математики», а также разбирал популярные причудливые эксперименты, похожие на те, которыми развлекали публику Пристли и Лавуазье: «Когда некое видимое и поразительное явление вызывается причинами незримыми и непонятными, человеческий разум в силу извечной склонности своей к восхищению чудесным, полагает таковое явление за эффект, вызванный действием фантастических сил». Распространившаяся вера в чудеса науки нашла отражение и в многочисленных пьесах, к которым относятся сыгранная 1 января 1784 года в театре «Амбигю-Комик» драма «Любовь физическая» («L’ Amour physicien»), а также «Шар, или Физикомания» («Le ballon ou la Physico-manie»), включенная в репертуар «Варьете Амюзант» чуть позднее в том же году, и даже в научно-фантастических романах, таких как «Необычайные приключения воздушного путешественника» («Aventures singulières d’ un voyageur aérien»), «Возвращение моего бедного дядюшки, или Повествование о его путешествии на луну» («Le retour de mon pauvre oncle, ou rélation de son voyage dans la lune»), «Бэби-Бамбон, или Архипречудесная история» («Baby-Bambon, histoire archi-merveuilleuse»), а также «Новости лунного мира» («Nouvelles du monde lunaire»). Вероятно, такие произведения вовсе не казались современникам плодами чересчур буйной фантазии их авторов, учитывая, скажем, хвастливые заявления того же Пилатра де Розье, утверждавшего, что при попутном ветре он сумел бы долететь на воздушном шаре из Кале в Бостон за два дня. Популярной науке удалось проникнуть даже в любовную переписку, о чем можно судить по письму любовницы Линге, в котором она просит его больше не присылать ей легкомысленных стихов, «потому что из стихотворений мне по нраву только те, что приправлены толикой физики или метафизики». Во многом сходные чувства выражал и Ш.-Ж.-М. Барбару, отмечавший, что только поэзии подвластно выразить его восторги от экспериментов с электричеством: